2019年江淮流域梅雨异常特征及成因分析*

牛若芸 周 兵

1 国家气象中心,北京 100081 2 国家气候中心,北京 100081

提 要: 利用梅雨监测、降水量观测以及NCEP大气再分析和海表温度等资料,对2019年江淮流域梅雨异常特征及其大尺度环流成因进行了分析研究,结果表明: 2019年江淮流域梅雨季入梅日期偏晚、长度偏短,梅雨量呈南多北少分布且总体偏少,并且是1951年以来梅雨带在长江以南停滞结束时间最晚的一年。三个子区中,江南区和长江中下游区梅雨期基本同步,江淮区出现空梅。6月上旬末至中旬前期冷空气势力的增强,阻碍和延后了东亚夏季风季节性北进的进程,导致了东亚大气环流型由冬季向初夏季转换时间偏晚及江淮流域入梅偏晚。5—6月印度洋海温偏暖(IOBW指数正异常)、南亚60°~80°E地区对流层中上层经向温度梯度逆转(由负转正)日期偏晚对2019年江淮流域入梅偏晚具有较好的超前指示性能。2019年梅雨季高层南亚高压东部脊和东亚西风急流偏南,中层亚欧中高纬环流经向度偏大、副热带高压西部脊偏南、澳大利亚东侧范围内位势高度偏高,低层东亚夏季风强度偏弱、前沿位置偏南。在上述多个大尺度环流系统异常特征共同影响下,江淮流域的长江中下游沿江以南地区处于高层强辐散和低层水汽通量经向强辐合的叠置区中,非常有利于垂直上升运动发展和强降雨的形成,从而导致了梅雨量南多北少的分布特征。

引 言

梅雨是初夏时节江淮流域特有的连阴雨天气,期间暴雨、大暴雨天气过程频繁出现,降水连绵不断,多雨闷热易生霉,谓之“霉雨”;此时正值江南梅子成熟季节,故又称为“梅雨”。梅雨量的多寡和雨带位置不仅直接影响江淮流域的旱涝及空间分布,还关系到中国夏季的旱涝趋势和分布形态,为此对于梅雨的研究也格外受到气象学者们的关注。已有研究表明,江淮流域梅雨特征及其影响存在明显的年际差异,1998年和2016年梅雨造成了长江流域严重的大洪水(王建捷和陶诗言,2002;叶德超等,2019),2003年和2007年梅雨则引发了淮河流域的洪涝灾害(赵兵科等,2005;金荣花等,2008),1991年和2008年入梅时间显著偏早(何敏,1993;牛若芸和金荣花,2009),2009年却出现了空梅(孙建华等,2011)。梅雨特征的多样性和复杂性与多尺度大气环流影响系统的共同影响及海-气相互作用密切相关(丁一汇等,2007;梁萍等,2007),不同年份的主导因子也有所不同。长江中下游地区2000—2007年连续八年梅雨期降水偏少的主导因子是东亚高空急流中准定常波动、西太平洋暖池强对流活动和西北太平洋热带气旋活动(鲍名,2009)。2011年长江中下游梅雨强度偏强、入梅时间异常偏早则是受南海夏季风偏弱、爆发时间偏早的影响(朱伟军等,2016)。20世纪90年代末中国梅雨雨带呈明显北移的趋势是由于江淮梅雨期东亚中纬度地区对流层的明显增暖和平流层的明显冷却引起了东亚副热带大气扩张所致(Si et al,2009)。东亚副热带高空西风急流、西北太平洋副热带高压(以下简称副高)、阻塞高压等也会对梅雨强度、位置及出现时间产生重要影响(杜银等,2008;牛若芸等,2011;张志刚等,2009;孙晓晴等,2020)。而当北太平洋海温处于太平洋年代际振荡(PDO)负位相背景下则易出现入梅偏晚、出梅偏早、梅雨期长度缩短、强度减弱的现象(蒋薇和高辉,2013)。

那么,2019年江淮流域梅雨又有哪些特征?引发这些特征的大气环流影响因子有哪些?在中期延伸期时间尺度有哪些前兆信号可寻?本文针对以上问题展开了详细的分析和讨论,以期对2019年梅雨异常特征及其大尺度环流成因形成较深入的认识,为今后的梅雨预报服务提供更多的参考和依据。

1 资料和方法

1.1 资 料

文中使用的逐日降水量观测资料取自国家气象信息中心数据库,该资料经过了严格的质量控制。逐日全球大气环流再分析资料来源于美国国家环境预报中心,水平分辨率为2.5°×2.5°,使用变量包括位势高度、风、比湿、温度等(Kanamitsu et al,2002;Kalnay et al,1996)。逐日全球线性最优插值海表温度(OISST-v2)资料(Reynolds et al,2007)来自于美国国家海洋和大气管理局,网格点分辨率为0.25°×0.25°。江淮流域入(出)梅日期、梅雨季(期)长度等梅雨监测信息为国家气候中心基于GB/T 33671—2017《梅雨监测指标》(中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会,2017)确定并发布,该标准将江淮流域(28°~34°N、110°~123°E)梅雨分为三个子区域进行监测,即江南区(Ⅰ)、长江中下游区(Ⅱ)、江淮区(Ⅲ),三个区中最早开始的入梅(最晚结束的出梅)日期即为江淮流域梅雨季节的入(出)梅日;区域梅雨量为梅雨季(期)内区域平均逐日累计降雨量的总和。

除OISST-v2气候平均场受资料起始时间的限制,为1982—2010年的平均外,上述其余所有资料的气候平均场(值)均为1981—2010年的平均。

1.2 方 法

副高脊线、南亚高压脊线采用Niu and Zhai(2013)文中定义计算得出。

东亚夏季风指数定义为20°~35°N、105°~122.5°E 范围内850 hPa经向风的平均值(Niu et al,2015),指数值越大表征东亚夏季风强度越强。东亚夏季风北缘位置的确定采用流场和气团热力属性相结合的方法,流场上需为西南气流,热力属性需满足假相当位温(θse)超过指定临界值,已有文献对于θse临界值的选定有两种,分别为335 K或340 K(李栋梁等,2013)。本文特意对比分析了近40年逐年梅雨季及其临近时段的θse、风矢、经向风和降水量沿110°~123°E平均的时间-纬度剖面(图略),发现在大多数情况下θse的335 K和340 K线的南北进退基本保持一致而且间隔很小;但在梅雨季后期及出梅前后,有时会出现两者间距较大的情况,此时340 K线与西南气流的南风强梯度带及梅雨带的北缘联系更为紧密。为此,本文以850 hPa风场为西南风且θse≥340 K的北界纬度来确定东亚夏季风的北缘位置。

热带印度洋全区一致海温模态指数(Indian Ocean basin-wide mode,IOBW),为热带印度洋(20°S~20°N、40°~110°E)区域格点平均海表温度距平(袁媛等,2017)。

对流层中上层(500~200 hPa)经向温度梯度(meridional temperature gradient of the middle-upper troposphere,MTGMUT)为500~200 hPa的25°N和22.5°N的平均温度与7.5°N和5°N的平均温度之差(李崇银等,2004)。南亚60°~80°E地区MTGMUT发生逆转的日期为南亚60°~80°E地区MTGMUT由负值转为正值的日期,且该日之后的连续10 d中MTGMUT保持正值的天数需不少于7 d。

2 2019年梅雨异常特征

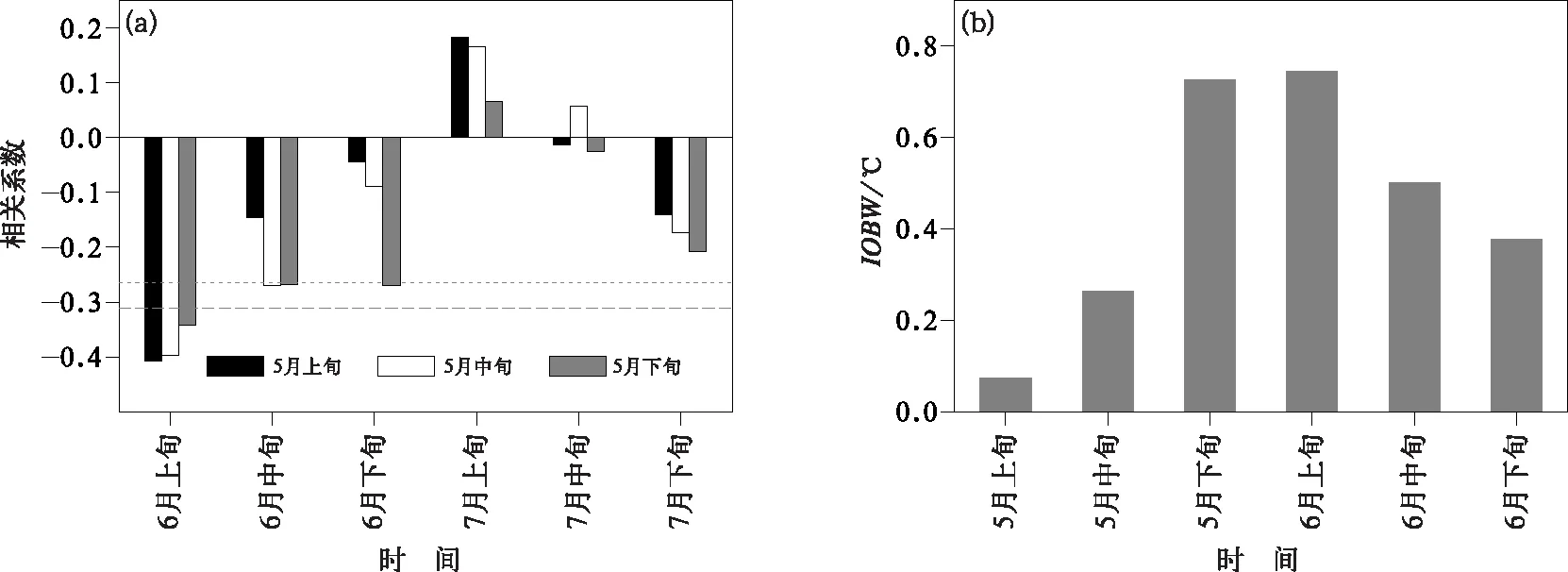

监测结果显示(表1),2019年江淮流域梅雨季于6月16日入梅,7月17日出梅,梅雨季长度为31 d,由于入梅较常年偏晚8 d且出梅偏早1 d(李莹等,2020),梅雨季长度较常年偏短了9 d。各子区中,江南区和长江中下游区梅雨期的出现时间和长度接近,但由于江南区气候平均的入、出梅时间早于长江中下游区,所以江南区梅雨期整体偏晚9 d,而长江中下游区则基本接近气候平均态,两区的梅雨期长度均接近气候平均值。江淮区没能达到入梅指标,出现空梅。

表1 2019年江淮流域梅雨监测Table 1 The monitoring of Meiyu over the Yangtze-Huaihe River Basin in 2019

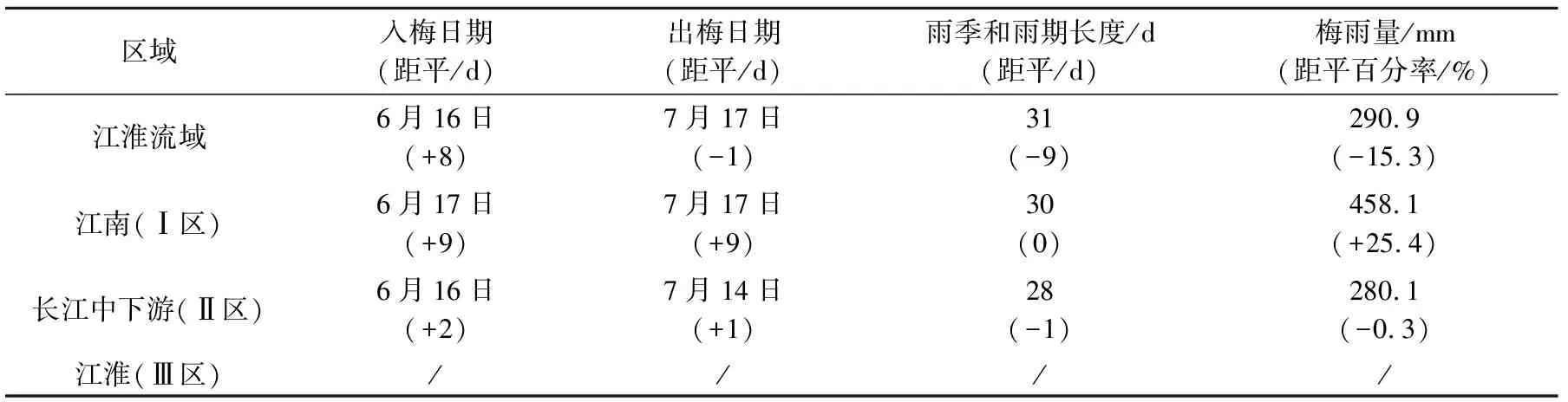

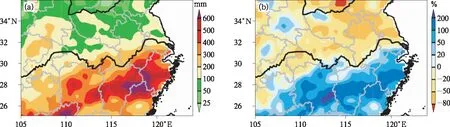

2019年江淮流域梅雨量为290.9 mm,较气候平均值偏少15.3%,具有很强的区域差异性(丁婷和高辉,2020),明显呈现出南多北少的分布特征。纬度最南的江南区梅雨量为458.1 mm,较气候平均值偏多25.4%;纬度居中的长江中下游区梅雨量为280.1 mm,基本接近气候平均值;纬度最北的江淮区空梅,降雨量显著偏少。2019年江淮流域梅雨季累计降雨量分布图上(图1)南多北少的分布特征也清晰可见,以长江为界,沿江以南地区累计降雨量普遍为200~400 mm,部分地区达500~700 mm,较常年同期偏多3~7成,局部偏多1 倍以上,累计降雨日数可达15~25 d(图略);沿江以北地区累计降雨量多为80~150 mm,仅少部分地区可达180~250 mm,较常年同期偏少3~7成,累计降雨日数一般不足15 d。事实上,直至进入7月中旬梅雨带还停滞在长江以南的年份实属少见,自20世纪50年代以来也仅有2019、1970、1992和1997年曾出现过(图2),这四年梅雨带仍停滞在长江以南的截止日期依次为当年7月的16、14、11、13日。在这四年中,2019年还是梅雨带在长江以南停滞结束时间最晚的一年。也正是由于梅雨带进入7月中旬仍停滞在长江以南,较常年同期明显偏南,致使梅雨量呈现出显著的南多北少分布特征。

图1 2019年江淮流域梅雨季(a)累计降雨量及其(b)距平百分率Fig.1 Accumulated rainfall (a) and its percentage anomalies (b) over the Yangtze-Huaihe River Basin during the Meiyu season in 2019

图2 (a)2019年、(b)1970年、(c)1992年、(d)1997年沿110°~123°E平均的 逐日累计降雨量(填色)时间-纬度剖面(灰色为气候平均值)Fig.2 Time-latitude cross-sections of daily accumulated rainfall (colored) averaged over 110°-123°E in 2019 (a), 1970 (b), 1992 (c), 1997 (d) (climatic mean shaded with gray)

综上所述,2019年江淮流域梅雨季最显著的特征为入梅日期偏晚、长度偏短,梅雨量呈南多北少分布且总体偏少;三个子区中,江南区和长江中下游区梅雨期基本同步、江淮区则出现空梅。其中,2019年江淮流域梅雨季长度偏短主要归因于入梅日期偏晚,梅雨量总体偏少则与梅雨季长度偏短和江淮流域北部梅雨量偏少密切相关。为此,下文重点针对2019年江淮流域梅雨季入梅日期偏晚和梅雨量南多北少的异常特征形成原因进行分析和讨论。

3 2019年梅雨异常特征成因分析

3.1 入梅日期偏晚成因分析

梅雨是东亚夏季风在向北推进过程中在江淮流域停滞的产物,是在东亚夏季风系统中多个大尺度环流系统的最佳配合(或锁定)下形成的(张庆云等,2003;Zhang et al, 2002)。副高作为东亚夏季风系统中的重要成员,对强降雨区位置有着重要的调节作用,当副高西伸北跳时暴雨带向北移动,反之,当副高南撤东退时暴雨带向南移动(陶诗言和卫捷,2006)。尤为重要的是,副高第一次季节性北跳对应着东亚大气环流型由冬季向初夏季节的转换,江淮流域随之进入梅雨期;副高第二次季节性北跳对应着东亚大气环流转入盛夏阶段,江淮流域梅雨亦随之结束(张庆云和陶诗言,1999;竺夏英等,2008)。GB/T 33671—2017《梅雨监测指标》明确限定,江淮流域梅雨季内5 d滑动平均的副高西段脊线南界位置需≥18°N、北界位置需<27°N。由图3可以清楚看到,早在2019年6月上旬前中期,副高西段脊线就北抬并越过18°N。受副高引导,低层西南暖湿气流随之向北涌并伴随着θse≥340 K线北推进入江淮流域纬度带,并与冷空气在此交汇产生强烈的水汽辐合上升运动,接连出现了两次区域性大到暴雨天气过程,江南区连续4 d(6月6—9日)达到了梅雨日标准,江淮流域很有希望提前进入梅雨季节。然而在此之后,自北方南下的冷空气势力明显增强,其前锋大幅度南压。受其影响,副高迅速南落,西段脊线持续8 d位于18°N以南,θse≥340 K的西南风带随之向南退出江淮流域,江淮流域转为偏北气流控制为主(如图3b箭头所示),不利于降雨形成。可见,6月上旬末至中旬前期冷空气势力的增强,阻碍和延后了东亚夏季风季节性北进的进程以及东亚大气环流型由冬季向初夏季节的转换,同时也影响了梅雨日的后续积累及梅雨季的提前开始。

直至6月16日以后,冷空气势力减弱,副高才出现了第一次阶段性的季节性北跳,7月16日以前5 d滑动平均的副高西段脊线稳定位于18°~27°N;同期,以θse≥340 K的西南风带北界位置表征的东亚夏季风北缘也在江淮流域纬度带内南北摆动,低层季风涌不断向江淮流域输送大量的水汽和能量,与南下冷空气在江淮流域频繁交汇辐合;高层东亚副热带西风急流和南亚高压也出现了阶段性的向北推进,西风急流(≥30 m·s-1)带南侧和南压高压脊线北侧的辐散区位于江淮流域上空,高层辐散抽吸作用进一步加剧了中低层的辐合上升运动。总之,在多个东亚夏季风系统成员的协同影响下,江淮流域进入多雨时段,强降雨过程频发,于6月16日达到入梅标准,但入梅日期已较常年偏晚。

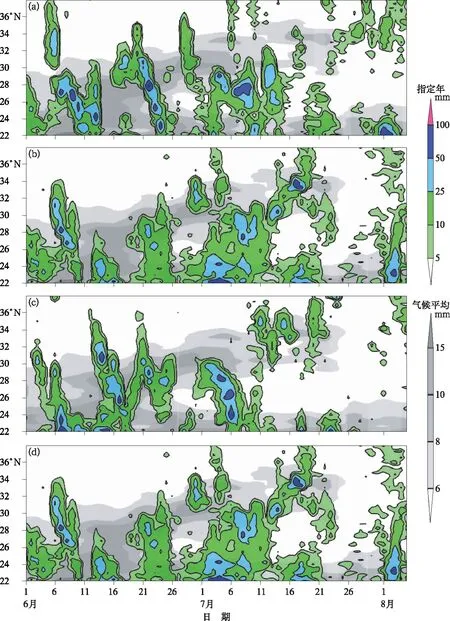

上文分析了对2019年江淮流域入梅偏晚有直接影响的环流特征和成因,下文进一步探究对2019年江淮流域入梅偏晚有超前指示意义的间接影响因子和前兆信号。王永光和郑志海(2018)研究表明,海温等外强迫因子可对东亚夏季风系统产生显著影响,印度洋海温的持续偏暖是对厄尔尼诺事件的滞后效应,是副高继续偏强、偏西的重要因素(袁媛等,2017)。试问印度洋海温持续偏暖是否对副高纬度位置也会产生影响呢?为此计算了1982—2019年5月各旬IOBW指数与6—7月逐旬副高西段脊线位置距平的时滞相关系数(图4a),发现6月各旬的副高西段脊线位置距平与其前1~3旬的IOBW指数存在较好的滞后负相关,特别是6月上旬的副高西段脊线位置距平与5月三个旬的IOBW指数均高度相关,相关系数达0.343~0.408,全部通过了α=0.05的显著性水平t检验。2019年5—6月印度洋海温持续偏暖(图4b),其中5月下旬至6月中旬偏暖尤为明显(超过了0.5℃),与6月副高西段脊线位置大多处于较常年同期偏南(图3a)的趋势正好反向。已有研究表明,入梅偏晚年,6月副高西段脊线位置多偏南,副高第一次季节性北跳也偏晚(汪靖等,2008;赵俊虎等,2018)。由上述分析可见,5—6月印度洋海温持续偏暖(IOBW指数正异常)对2019年江淮流域入梅偏晚有较好的超前指示性能。

图3 2019年6—8月逐日的(a)副高西段脊线位置以及沿110°~123°E 平均的(b)850 hPa风(矢量箭头,单位:m·s-1) 和假相当位温(实线,单位:K),(c)850 hPa水汽通量(矢量箭头,单位:kg·m-1·s-1)及其散度 (填色,单位:kg·m-2·s-1),(d)200 hPa位势高度(黑线,单位:dagpm;红色点划线为南压高压脊线)、 纬向风(≥30 m·s-1,蓝线)和散度(填色,单位:10-6 s-1)的时间-纬度剖面Fig.3 (a) Daily western ridge line position of the Northwest Pacific subtropical high averaged over 110°-130°E and time-latitude cross-sections averaged over 110°-123°E of (b) daily wind (vector arrow, unit: m·s-1) and potential pseudo-equivalent temperature (solid line, unit: K) at 850 hPa, (c) water vapor flux (vector arrow, unit: kg·m-1·s-1) and its divergence (colored, unit: kg·m-2·s-1) at 850 hPa, (d) geopotential height (black line, unit: dagpm; red line: ridge line of South Asian high) and zonal wind (≥30 m·s-1, blue line) and divergence (colored, unit: 10-6 s-1) at 200 hPa in June-August 2019

图4 (a)1982—2019年5月各旬IOBW指数与6—7月逐旬副高西段脊线位置距平的时滞相关系数 (短划线和点虚线分别指示α=0.05和0.1的显著性水平)和(b)2019年5—6月逐旬平均IOBW指数Fig.4 (a) Time lagged correlation coefficients in ten-day periods between IOBW index in May and the western ridge position anomaly of the Northwest Pacific subtropical high averaged over 110°-130°E from June to July during 1982-2019 (Dashed line and dotted line show α=0.05 and 0.1 significance levels, respectively) and (b) IOBW index in ten-day periods from May to June in 2019

众所周知,亚洲夏季风爆发与青藏高原迅速增温变暖并加热大气关系密切。季风爆发前后,对流层中上层(500~200 hPa)大气平均经向温度梯度(MTGMUT)逆转为正值是加热场变化的主要标志(毛江玉等,2002)。在南亚60°~80°E地区,MTGMUT逆转的气候平均日期为5月26日,较江淮流域气候平均入梅日期(6月8日)超前13 d。2019年,南亚60°~80°E地区MTGMUT逆转的日期为6月7日(图5a),较当年江淮流域入梅日期6月16日超前9 d,且两者均较常年偏晚(分别偏晚12 d和8 d)。为进一步验证南亚60°~80°E地区MTGMUT逆转日期与江淮流域入梅日期之间的关系,计算了1951—2019年南亚60°~80°E地区MTGMUT逆转日期与江淮流域入梅日期的差值,结果表明69年中绝大部分年份的MTGMUT逆转日期都发生在江淮流域入梅日期之前(差值为负值)(图5b),并且南亚60°~80°E地区MTGMUT逆转日期距平与江淮流域入梅日期距平之间高度正相关(图5c),相关系数达0.379,远超α=0.05的显著性水平,这表明南亚60°~80°E地区MTGMUT逆转日期偏早(晚)的年份,入梅日期易出现偏早(晚)。由上分析可见,南亚60°~80°E地区MTGMUT逆转的日期偏晚也可作为2019年江淮流域入梅偏晚的前兆信号。

图5 南亚60°~80°E地区(a)2019年逐日的 MTGMUT及1951—2019年 MTGMUT逆转日期与江淮流域入梅 日期的(b)差值和(c)距平Fig.5 Daily MTGMUT in 2019 (a) and deviation between the day of MTGMUT reverse and the day of Meiyu onset over the Yangtze-Huaihe River Basin in 1951-2019 (b) and their anomalies (c) over 60°-80°E of South Asia

3.2 梅雨量南多北少成因分析

既然梅雨的形成是对流层高、中、低层多个大尺度环流系统共同作用的结果,梅雨量的空间分布形态自然与大尺度环流系统活动特征有着密切联系。

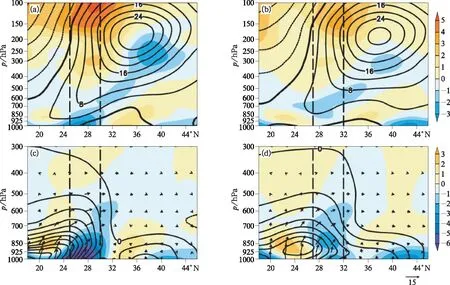

在高层,2019年梅雨季南亚高压东部脊线(110°~125°E)位于25°N附近,江淮流域所处经度带的东亚西风急流轴线位于36°N,两者所处纬度位置分别较常年同期(图6a和图7a、7b)偏南1.5°和2°,致使南亚高压东部脊线北侧和西风急流入口区右后方的强辐散区位于长江中下游沿江以南地区。因此,梅雨季高层环流系统位置和辐散抽吸条件更有利于强降雨出现在长江中下游沿江以南,形成梅雨量南多北少分布特征。

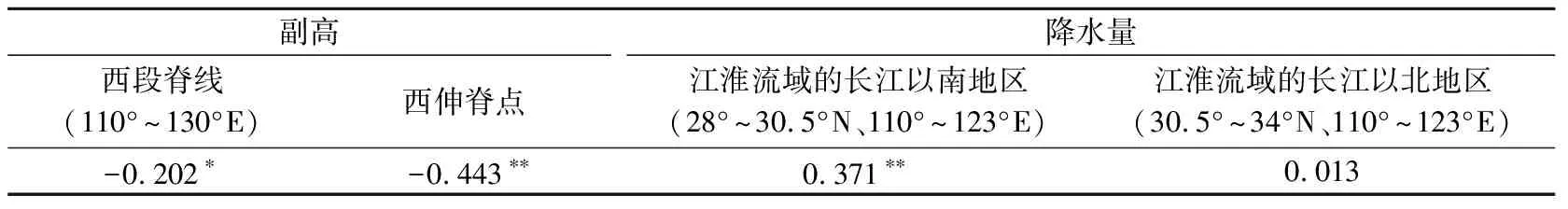

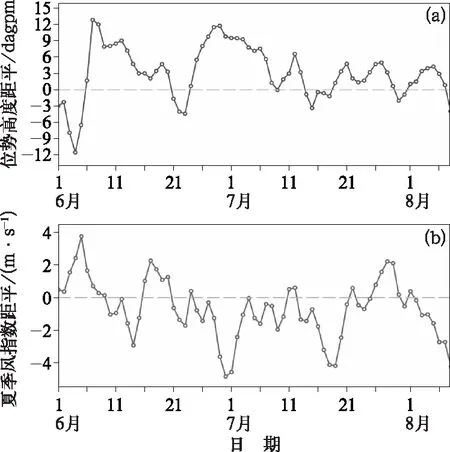

在中层,2019年梅雨季亚欧中高纬环流呈“两槽一脊”型(图6b),距平场上也呈“- + -”分布。高压脊位于贝加尔湖附近,其东侧为低压槽区,且位于较高纬度的鄂霍次克海低压槽与中国东部沿海低压槽形成了同位相叠加之势,高压脊和低压槽的强度均较常年同期偏强,中高纬环流经向度相应偏大。此种中高纬环流特征一方面有利于引导高纬冷空气南下进入江淮流域且势力偏强,另一方面还一定程度地抑制了副高的季节性北跳,2019年梅雨季副高西部脊线(110°~130°E)平均位于21°N附近,较常年同期偏南1°~2°。此外,副高的偏南还与南半球环流异常有关。表2给出了1951—2019年6—7月澳大利亚东侧范围内位势高度与同期的副高特征指数以及江淮流域累计降水量的标准化序列相关系数。表中清楚显示,澳大利亚东侧范围内位势高度与副高西段脊线和西伸脊点呈显著的负相关(分别通过了α=0.1和α=0.05的显著性水平t检验),表明澳大利亚东侧范围内位势高度偏高,有利于副高西部脊偏南、偏西。研究表明澳大利亚东侧范围内位势高度偏高的这种异常扰动可通过罗斯贝波传播到北半球副热带地区,形成南北半球高度场的遥相关,从而使我国南海至菲律宾北部副热带地区位势高度增加,以及副高西部脊偏南、偏西(刘舸等,2008;周波涛,2011)。副高偏南势必不利于梅雨带位置偏北,表2中澳大利亚东侧范围内位势高度与江淮流域的长江以南地区降水量也呈显著的正相关,相关系数高达0.371,远远超过了α=0.05的显著性水平,这表明澳大利亚东侧范围位势高度偏高更有利于江淮流域的长江以南地区降水量偏多,而与江淮流域的长江以北地区降水量相关并不明显。以上分析与2019年梅雨季澳大利亚东侧(35°~25°S、160°~170°E)范围内位势高度总体明显偏高(图8a),副高偏南偏西,江淮流域长江以南地区降水量显著偏多的特点吻合良好。综上所述,亚欧中高纬环流经向度偏大、副高西部脊偏南、澳大利亚东侧范围内位势高度偏高也是导致2019年梅雨量在长江以南明显偏多的重要因素。

表2 1951—2019年6—7月澳大利亚东侧范围内位势高度与 同期副高特征指数以及江淮流域累计降水量的标准化序列相关系数Table 2 Correlation coefficients of standardized series between the geopotential height over east of Australia and the characteristic indexes of the Northwest Pacific subtropical high and accumulated precipitation over the Yangtze-Huaihe River Basin from June to July during 1951-2019

在低层,东亚夏季风由热带强西风气流和副高南侧偏东气流转向西南气流汇合而成。2019年梅雨季,来自南半球的索马里和孟加拉湾越赤道气流较常年同期偏强,两股越赤道气流转向为偏西气流后途经印度洋—孟加拉湾—中南半岛进入我国南海和内陆,成为江淮流域主要的水汽输送通道,而源自副高南侧的偏东气流水汽输送相对偏弱(图6c、6d)。东亚夏季风降水的形成主要归因于东亚夏季风在经向上的辐合,梅雨期强降雨带与低空急流轴左侧的南风经向辐合所形成的水汽通量经向强梯度带基本吻合(牛若芸等,2011)。2019年梅雨季,东亚夏季风强度总体偏弱(图8b)、前沿位置偏南,700 hPa 南、北气流的交界地带位于31°N附近,较常年同期偏南2°~3°(图略)。与之相应,低层水汽通量经向强梯度带也较常年同期偏南,致使长江中下游沿江以南地区处于低层水汽通量经向强梯度带中,非常有利于长江中下游沿江以南地区的水汽辐合上升运动发展和强降雨的形成;而长江中下游沿江以北地区水汽输送及辐合抬升条件均较差,不利于强降雨的形成(图7c、7d)。为此,东亚夏季风强度偏弱、前沿位置偏南及伴随的低层水汽通量经向强辐合带偏南是2019年梅雨量呈南多北少分布的又一重要因素。

图6 2019年江淮流域梅雨季平均的(a)200 hPa位势高度(黑实线,单位:gpm;黑色长虚线为南亚高压脊线)、 纬向风(≥25 m·s-1,蓝线)和散度(填色,单位:10-6 s-1), (b)500 hPa位势高度(黑实线,单位:dagpm;黑色长虚线为副高脊线)及其距平(填色)、 (c)850 hPa水汽通量(矢量箭头,单位:kg·m-1·s-1)及其散度(填色,单位:kg·m-2·s-1), (d)850 hPa水汽通量距平(矢量箭头,单位:kg·m-1·s-1)及其散度距平(填色,单位:kg·m-2·s-1) (图6a,6b中绿线指示同期气候平均的副高和南亚高压及其脊线)Fig.6 (a) Averaged geopotential height (black solid line, unit: gpm; black long-dashed line shows the ridge line of the South Asian high), zonal wind (≥25 m·s-1, blue line) and divergence (colored, unit: 10-6 s-1) at 200 hPa, (b) geopotential height (black line, unit: dagpm; black long-dashed line shows the ridge line of the Northwest Pacific subtropical high) and its anomalies (colored) at 500 hPa, (c) water vapor flux (vector arrow, unit: kg·m-1·s-1) and its divergence (colored, unit: kg·m-2·s-1) at 850 hPa, (d) anomalies of water vapor flux (vector arrow, unit: kg·m-1·s-1) and its divergence anomaly (colored, unit: kg·m-2·s-1) at 850 hPa over the Yangtze-Huaihe River Basin during the Meiyu season in 2019 (Green line shows the climatological contemporaneous mean of the Northwest Pacific subtropical high and South Asian high and their ridge lines in Figs.6a, 6b)

图7 2019年江淮流域梅雨季(a,c)沿110°~123°E平均的不同物理量纬度-高度剖面及(b,d)同期气候平均值 (a,b)纬向风(黑线,单位:m·s-1)和散度(填色,单位:10-6 s-1), (c,d)水汽通量(矢量箭头,黑线为经向分量,单位:kg·m-1·s-1)及其散度(填色,单位:kg·m-2·s-1) (虚线指示东亚夏季风影响下的强雨带位置 )Fig.7 The latitude-altitude cross-sections of various physical quantities averaged over 110°-123°E over the Yangtze-Huaihe River Basin during the Meiyu season in 2019 (a, c) and their climatological contemporaneous mean (b, d) (a, b) zonal wind (black line, unit: m·s-1) and divergence (colored, unit: 10-6 s-1) , (c, d) water vapor flux (vector arrow, black line: meridional component, unit: kg·m-1 s-1) and its divergence (colored, unit: kg·m-2·s-1) (Dashed line shows the area of heavy rain belt under the influence of the East Asia summer monsoon)

图8 2019年逐日的(a)澳大利亚东侧范围内 500 hPa平均位势高度距平和 (b)东亚副热带夏季风指数距平Fig.8 Daily anomaly of (a) geopotential height at 500 hPa over the east of Australia and (b) East Asian summer monsoon index in 2019

4 结 论

本文利用梅雨监测、降水量观测以及NCEP大气再分析和海表温度等资料,对2019年江淮流域梅雨异常特征及其大尺度环流成因进行了分析研究,所得主要结论如下:

(1)2019年江淮流域梅雨季入梅日期偏晚、长度偏短,梅雨量呈南多北少分布且总体偏少,并且是1951年以来梅雨带在长江以南停滞结束时间最晚的一年。三个子区中,江南区和长江中下游区梅雨期基本同步,江淮区出现空梅。

(2)6月上旬末至中旬前期冷空气势力的增强,阻碍和延后了东亚夏季风季节性北进的进程,导致了东亚大气环流型由冬季向初夏季转换时间偏晚,以及江淮流域入梅偏晚。5—6月印度洋海温偏暖(IOBW指数正异常)、南亚60°~80°E地区MTGMUT逆转(由负转正)日期偏晚对2019年江淮流域入梅偏晚具有较好的超前指示性能。

(3)2019年梅雨季高层南亚高压东部脊和东亚西风急流偏南,中层亚欧中高纬环流经向度偏大、副高西部脊偏南、澳大利亚东侧范围内位势高度偏高,低层东亚夏季风强度偏弱、前沿位置偏南。在上述多个大尺度环流系统异常特征共同影响下,江淮流域的长江中下游沿江以南地区处于高层强辐散和低层水汽通量经向强辐合的叠置区中,非常有利于垂直上升运动发展和强降雨的形成,从而导致了梅雨量南多北少的分布特征。