基于聚落分形同构研究的村镇人居空间设计*——以楚雄地区彝族传统聚落为例

郑婉琳,王志刚

引言

彝族民居是中国传统民居建筑的一部分,其聚居地独特的自然地理环境和人文背景是地域性建筑繁衍的土壤,在多方面因素影响下形成的建筑形式具有极高的研究价值。目前对于彝族民居的讨论主要针对民居建筑自身,对于从小尺度建筑到大尺度聚落空间的整体特征研究相对较少,同时,暂未发现将分形同构运用于彝族民居聚落的研究。本文将在资料研究与实例分析基础上,对楚雄地区彝族民居聚落的分形同构特征进行从社会文化内核到空间形式的分析,提出图学特征描述与结合法则归纳等定性评价研究方法,并选取楚雄双柏县李方村这一实例对新民居进行多层次的初步建筑单体及规划组群设计应用,以期对地域传统的继承和未来规划设计思考均有所启示。

1 分形同构在传统空间视角下的概念阐释

同构最早作为一个数学概念被提出,当两个各自具有闭合算法的数学系统所包含的元素及其结合法相互对应且运算结果也一致时,称这两个系统同构。美国当代认知科学家道格拉斯·霍夫斯塔特认为,“同构关系的发现,在知识的进步中具有重要的意义,可以说通过对同构的意识才能使形式产生了意义[2]。”在建筑理论范畴,同构表现为不同尺度下的具有自相似性的一种层级空间秩序。“分形”一词由哈佛大学数学系教授曼德·罗伯特在1975 年提出,在几何学中作为一种描述语言来分析云、山和树木等自然界中复杂无规则对象的内在结构。分形理论意为研究系统具有任意小尺度下的精细结构,局部与整体具备形态、功能、信息、时间、空间等方面的自相似性质[3],这种自相似层次结构适当放大或缩小几何尺寸整个结构不变,可通过变换迭代产生,即分形同构现象。在现有研究中,同构多用于对于外化形式的结构分析,而分形理论及衍生方法多用于对目标的量化评价,缺少认识层面上的系统整体结构认知,因此将这二者结合的分形同构,便能够完成在空间形式和社会组织结构等多维度上对于某个系统分形特征的挖掘。

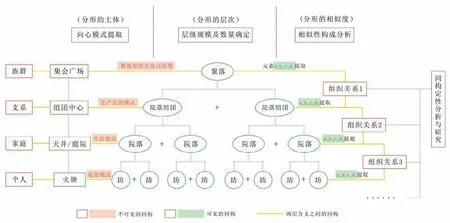

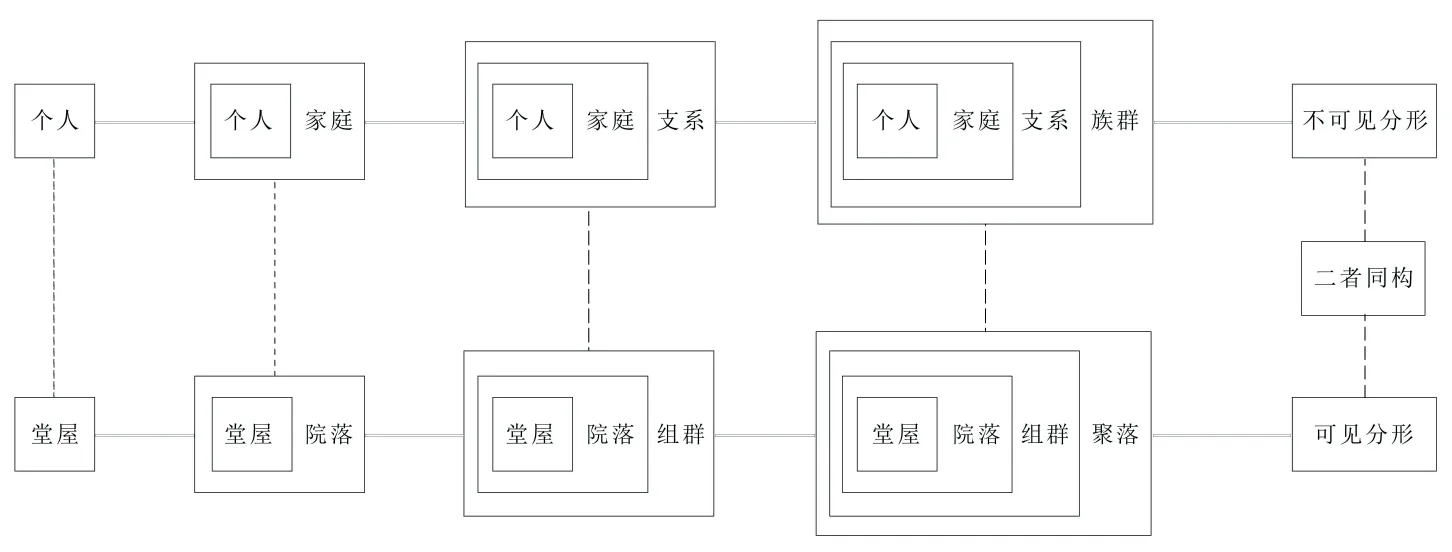

聚落是在自然环境中历经时间与空间演化发展而来的组织系统,因此分形同构可用来作为传统聚落及民居空间研究评价的切入点。本文中的分形同构研究包括三重含义:一是可见的分形,即聚落空间物理层面存在的不同层级间的同构现象;二是不可见的分形,即现象背后的社会组成、文化意识观念等不同层级之间存在的同构现象;三是在两重含义之间存在着的同构现象,即每一层级的空间形态都基于相应层级的社会组成、文化观念意识而生,前者是后者的物化表象,后者是前者的根源和基础。

2 彝族聚落空间的分形同构分析

2.1 不可见的分形之相同的控制性内核:人与自然及社会在各层级的和谐相应

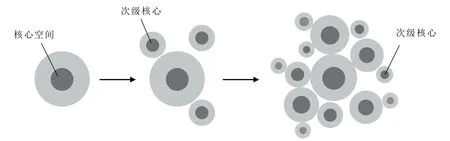

在生产力较落后的历史阶段,彝族祖先因生存发展的需要而产生分支,每次分支之时举行 “耐姆”祭祖仪式,约于千年前形成可考的武、乍、糯、恒、布、慕六个分支并分别迁徙至云贵川等地,经过代代分支扩张发展形成更多的彝族支系[4]。支系内部互助团结保持血缘的延续性,对外增加对其它支系侵犯的防御能力和本支系的扩张能力,是自身不断发展壮大构成社会网络的一种不可见分形过程(图1)。楚雄地区的彝族聚落来源于不同支系,以双柏县李方村为例,受明后期统治者“改土归流”[5]影响的武定县罗婺支系彝民流落至白竹山脚下繁衍生息,清朝及民国时代陆续有罗婺先民因搬迁或逃避战争到此生活,世代相传逐渐发展为普、张、李、佘四姓(支)[6]。

图1 彝族聚落家支扩张形成社会网络的不可见分形过程

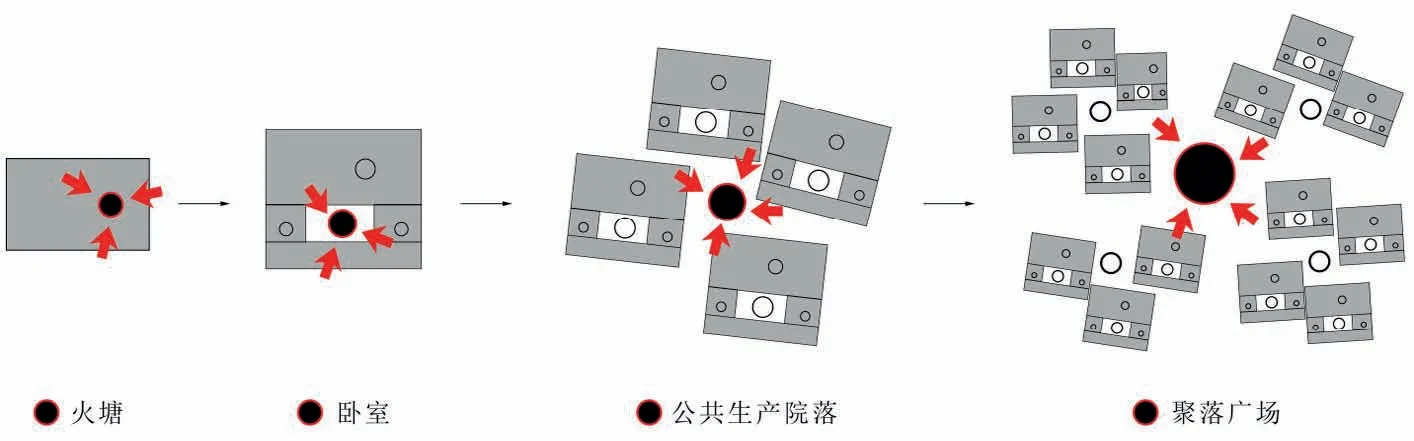

彝族信仰万物有灵的原始宗教,并逐渐形成以宗族至家庭的各级祖先崇拜为核心的宗教信仰。聚落起源发展之初有求于山神火神的庇佑恩赐,形成土主崇拜及火崇拜,并在其影响下产生了以土主供奉、火把节、大锣笙傩祭仪式等为具体表现形式的向心性群体祭祀及文化活动(图2),企图在人神交流中达成祭祀神灵祖先和驱邪除鬼的象征意义。这种向心模式给予人们强烈的文化认同感以及聚落强大的凝聚力,是聚落层级的精神核心(图3、4)。

图2 李方村土主供奉、大锣笙傩祭及火把节等向心性传统活动

图3 楚雄鹿城镇大石碑村祭祀广场

图4 楚雄鹿城镇尹家咀村祭祀广场1

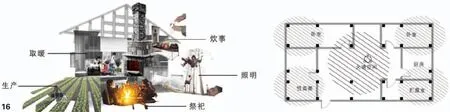

祖先崇拜在家庭中以堂屋内设祖灵神坛的形式呈现,逢重要活动时祭祖以表达孝道求得保佑。同时堂屋内不灭的火塘也是对火崇拜最典型的表现,是彝族传统民居空间中不可见的向心性控制因素。从建筑本源角度看,戈特弗里德·森佩尔在《建筑四要素》中将建筑解构为四个要素:火塘、屋顶、围合和土台[7],并把除火塘外三个要素归为一组,认为其于火塘之后出现,为人们因社会活动而开始聚集在一起的共同性社会事件所服务,且在彝族民居空间中火塘被赋予更多精神意义,被视为人神之间的交汇点[8],一切活动空间皆是围绕其举行,如待客、议事、举行成丁礼、婚礼等仪式以及饮食等日常生活都以之为中心形成独特的火塘文化。火塘也象征着家庭成员地位,在空间组织及分家问题中扮演重要角色。尽管现今火塘在彝族生活空间中的实用功能被炉灶取代,但在众多家庭中火塘仍保留形式并和炉灶同时存在于厨房或堂屋中,有的也随着住宅平面形制的不同而变化。

同时,楚雄彝族传统生活方式与农业生产紧密相连,农业生产直接取资于土地并依靠人力和畜力进行劳动,耕作规模较小且多限于村落内部,并与家庭手工业相结合形成以家庭为单位的生产生活方式,同时受步行交通限制具有非流动性特点,形成相对独立和封闭的村落环境并产生各级生产生活中心空间,进一步控制聚落整体结构。

综上所述,小至彝族家庭内部大至家支族群,各尺度下都存在着相似的控制性内核即人与自然和社会的适应中产生的宗教习俗、社会文化、生活方式等,成为同构的不可见特征。其是地域特色的体现,同时控制了聚落向心同构形态,因此是进行定性分析与空间设计考量的基础原则之一。

2.2 可见的分形:空间形态存在的不同层级同构现象

在可见的空间视角下,彝族聚落具有不同尺度和层级,每一层级都具有该尺度下的精细结构,是一个完整而相对独立的整体。要研究其分形同构特征,则需进行对不同尺度的层级界定以及对层级内部的构成研究以确定从层级的构成到深层的组织方式都存在某种相似关系,进一步归纳分形同构的定性分析方法。

2.2.1 同构的构成元素及其层级性图学特征

由同构的广义释义可知,“同”指两事物之间的关联性,“构”指利用这种关联性来进行构成设计[9]。在探究每个层级中存在的相似构成关系之前,需要先对“同”所描述的主体即具有关联性的层级进行界定从而进一步分析各层级的具体形态。虽然彝族聚落风貌千变万化,但满足同构性特征的聚落均遵循由坊单体组合形成合院、合院组合形成院落组团、院落组团最终形成聚落的肌理生成模式。这种图形关系具有明显的层级性特征,即“坊一合院一院落组团一聚落”各层级元素的图形原型。以楚雄鹿城镇大石碑村、尹家咀村为例说明:

a 坊:传统民居的最小矩形空间单元“间”通过进深和开间发生变化组成“坊”,在不同的建筑形式中成为不同的建筑组成部分,如“一明两暗三开间”的正房,耳房、倒座等,都由“坊”变换而来(图5)。

图5 尹家咀村某户“间”构成正/耳房

b 合院:此处的合院指传统彝族民居建筑在地形气候、人口变迁及汉文化共同影响下适应环境所形成的内向性增强、同构秩序突出的单体及围合成的民居院落,由各“坊”围合形成的四合院、三合院、L 形平面等形式成为家庭居住的民居单元(图6)。例如图中大石碑村、尹家咀村作为楚雄彝族村落,因夏季多雨冬季多风形成坡屋瓦顶及小开间小天井的四方围合紧凑布局,提高防雨抗风能力的同时保证内部房间采光通风;且为应对明代之后移民人口增多出现的人多地少矛盾,压缩中央庭院面积并启用二层楼房,根据各户经济条件及不同的地形在规模大小上做出变异,通过调节各坊间数或多户并联组合形成半颗印、一颗印、两户并联一颗印、纵向串联一颗印等适应性变体(其平面形式紧凑封闭方正如旧时官印故而得名)。

图6 尹家咀村“坊”组成合院院落

c 院落组团:彝族聚落的生产生活多需要几户共同经营,当一组宅院不足以满足功能需求时,多采用纵向套接或者横向发展方式形成院落组团,且在山地环境下受地形影响,院落组会更加自由灵活地以错位套接、扭转跌落等方式等形成(图7、8)。

图7 大石碑村院落组团及聚落结构

图8 尹家咀村院落组团及聚落结构

d 聚落:多个院落组团通过道路交通系统的组织形成街坊继而生成聚落肌理,以共同的生产生活为基础,呈现为有组织有秩序的系统(图7、8)。

2.2.2 同构的构成关系及其相似性结合法则

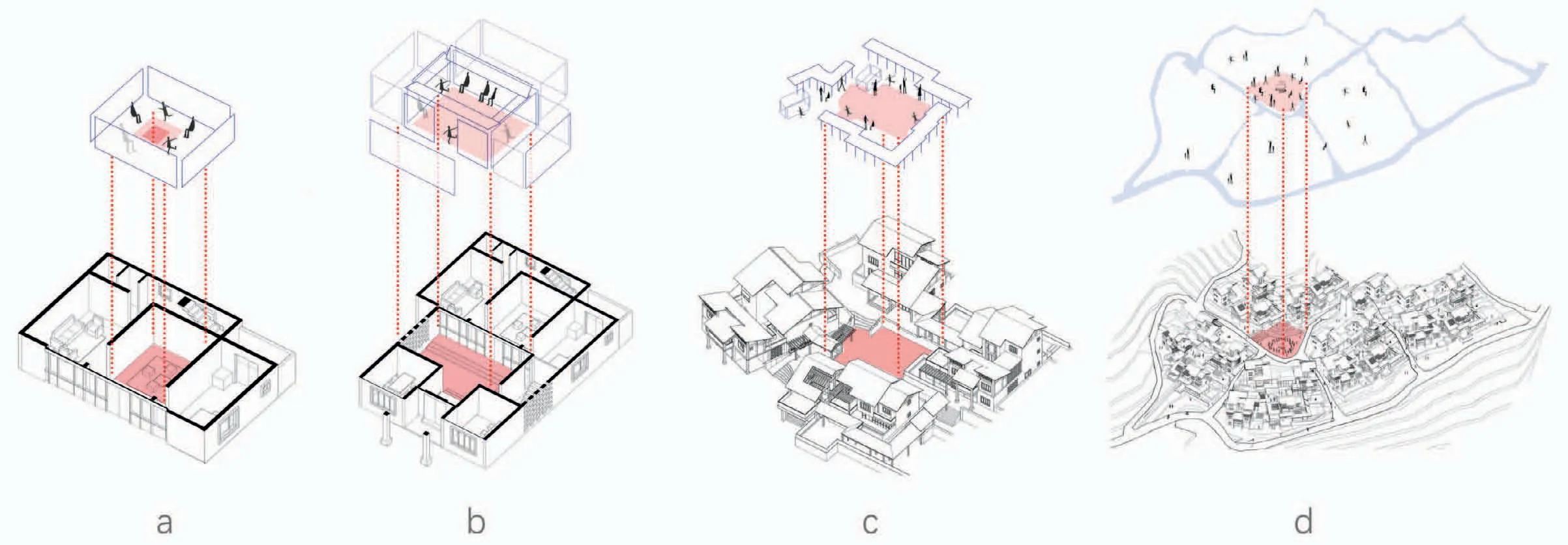

“构”的规则是判定同构的根本依据,上文归纳出聚落层级性特点之后,进一步分析可发现每个层级内相似的构成关系,即具有的相同空间原型(中心围合)——以火塘为中心的家庭活动中心、以天井堂屋为中心的民居布局形式、以土主庙或广场为中心的村落布局:于坊而言,原始火塘存在于厅堂中央,四壁围合,是彝族家庭起居生活的核心;对于受汉文化和地形气候等因素影响变体而成的内向型“一颗印”“半颗印”等形制的民居单体而言,坊围合成二合、三合或四合院,以天井或半开敞的堂屋为中心组织家庭生活;多个合院构成的院落组团以中央公共用地为核心,不同家庭向心聚集得以进行互利的生产活动;数个院落组团又构成了街坊乃至聚落,其中土主庙、祠堂或广场是族群活动以及保持聚落凝聚感的核心(图9)。

图9 坊—合院—院落组团—聚落的同构原型

类似地,吴良镛在《北京旧城与菊儿胡同》中关于中国传统城市空间形态中住宅单元到城市空间进行分级研究[10],在家国同构思想的支配下,空间系统有着“国、城、坊、院、宅”在不同层次的同构,每一层次都由“核、边界、架、群“四要素组成:国的核(都城)、边界(长城);城的核(宫城)、边界(城墙);坊的核(十字街中心)、边界(坊墙);院的核(庭院)、边界(院墙);宅的核(明堂)、边界(宅墙)。限定每一空间层级的构成关系具有相似性,如此层层递进,构成一个严谨的层级同构体系,为不同尺度的研究对象建立同构的联系。每一层级都由“a,b,c,d,…”构成,“a,b,c,d,…”是层级内的构成要素,如前文提到的从聚落到民居建筑单体都存在的不同形式“核心空间”即是同构要素的一种。当然彝族聚落的各层级要素随具体情况不同而各异(后文将在实例研究中提出一组),但同构性研究同样基于每一层级的相同构成要素来进行。

综合上述关于可见分形的研究可知,层级性是其图学特征,层内原型相似性是其结合规则。再结合前一节对于不可见分形中关于对血缘性和社会性内核的分析,便可用图示表示从分形同构性层面入手研究聚落的一种定性方法,即:内核挖掘+层级间图学特征提取+层级内相似性判定(图10)。

图10 彝族聚落及民居空间分析方法图解(以楚雄合院式民居为例)

2.3 两重含义之间存在同构现象

由2.1 和2.2 及图10 中可以看出,聚落的空间形式与社会文化、生活方式、宗教习俗具有高度一致性。从火塘、天井到组团中心、集会广场,向心而居的背后聚落的血缘性和人的社会性是控制同构形态的根源基础,后者又是前者在空间层面的表象。二者层层对应,在各自内部分形的同时其间也具备同构关系(图11)。对各个层面的分形同构梳理清晰后,总结出应用于聚落的设计方法:依据历史文化精神需求等特性挖掘控制性内核即“不可见同构”的层级;根据场地实际状况限定层级规模与数量;定义每一层级的相似元素并完成适应性设计。下一节以李方村为例,分析原有场地聚落特征并在同构视角下重新设计聚落与居住空间。

图11 可见与不可见的分形之间的同构图示

3 基于分形同构研究的聚落人居空间设计

3.1 不同层级社会性内核分析:不可见的分形

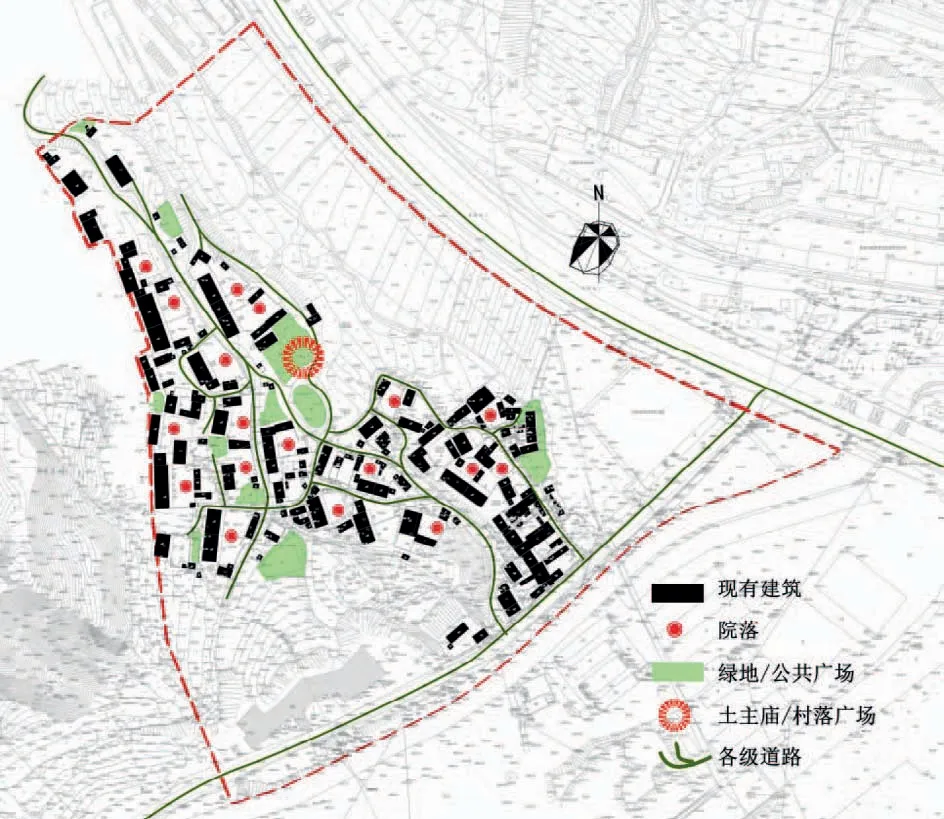

李方村位于云南省楚雄彝族自治州白竹山西坡谷地,是较为典型的彝族聚落[11]。地势北高南低,村落坐北朝南,三面环山一面临水,祖先崇拜的影响加以其本身作为彝族罗婺支系的祭祀性舞蹈“大锣笙”的发源地,流传篝火节庆、彝族毕摩文化传习的文化传统,形成以土主庙和大锣笙广场为核心的聚落布局形式。无论聚落更迭变迁,族人向心聚集,文化归属感得以凝聚,集体记忆也得以维系(图12、13)。

图12 以土主庙和锣笙广场为核心的聚落布局

图13 李方村村落格局

作为自给自足的农业聚落,李方村拥有两千亩茶园及玉米烤烟等品种的作物种植,还经营制酒、彝绣、面具等特色文化产业及非物质遗产传承活动(图14)。但目前这些生产活动多需要以家庭为单位作坊式进行,有生产力分散和产品同质化严重问题。因此在聚落之下的支系层级中,若以院落组团模式营建住宅联建,家庭以产业类型来聚居集体完成生产,可使生产流程化同时加强社区内居民之间的关系,进而为发展旅游业的彝族生态村建设“商住游”模式带来可能,即类似于在台湾和日本等兴起的社区营造:倡导居住同一区域的居民以集体决策行动来解决社区的生活生产问题[12],基于当地特色资源打造有本地特色的产业体系。家庭产业及手工业生产需求成为院落组团的不可见凝聚因素,进一步控制聚落形态。

图14 李方村茶园及大锣笙广场

图15 李方村张国福宅厦下空间

图16 火塘组织生活起居空间及在堂屋的中心性示意

在家庭层级中,人们向天井而居,天井或院落容纳的日常生活成为这一层级的主题。正房抬高作堂屋起居之用,厢房较低矮且与内院结合紧密,常为厨房、关养牲畜等用。彝族人热情好客邻里关系密切,会客休息、吃饭劳作等活动使正房及耳房前形成宽大避风的廊道灰空间即“厦子”,常与正房堂屋连成一体,是一种半开敞的廊厦复合空间。它不仅起交通联系作用,且密切庭院天井空间和正房空间的相互交融,是社交和家务活动的核心场所,过渡室内外空间的同时营造连续的同种性质空间,进一步增强院落围合感,强化了“院”在家庭生活层级的核心性。

在更小的层级中,火塘作为沟通精神和现实的媒介,位于堂屋偏左或右处,日常家庭生活以其为中心而展开,日常起居空间和精神性空间相互渗透。大多家庭都将厨房与主房分离另建厢房成为两坊房或三坊房,但整体均以火塘为核心组织起居(图17)。

图17 李方村聚落不同层级的社会性内核

由上述基于社会关系、生产方式和家庭关系等的研究可知,彝族聚落从大至小四个层级中可提取出四类把控聚落的布局的向心性内核(图18),它们是聚落形态同构的本源和设计基础。而在目前的李方村聚落及民居空间中,火塘的形式及精神性空间部分保留但已失去实用意义;多数民居院落由于加建拆建丧失传统风貌;以产业为核心的有活力的次级院落组团未形成;大锣笙广场作为聚落中心现状较为残缺偏远。因此基于许多村民有意愿外迁老村并建设新民居的想法,下文依据各层级形态同构本源的分析并结合基地规模和实际人口需求细化聚落层级结构,进行新村改造设计。

图18 新村规划用地范围及单体至聚落布局分析

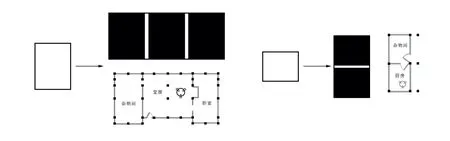

3.2 相似性构成关系及分层空间设计:可见的分形

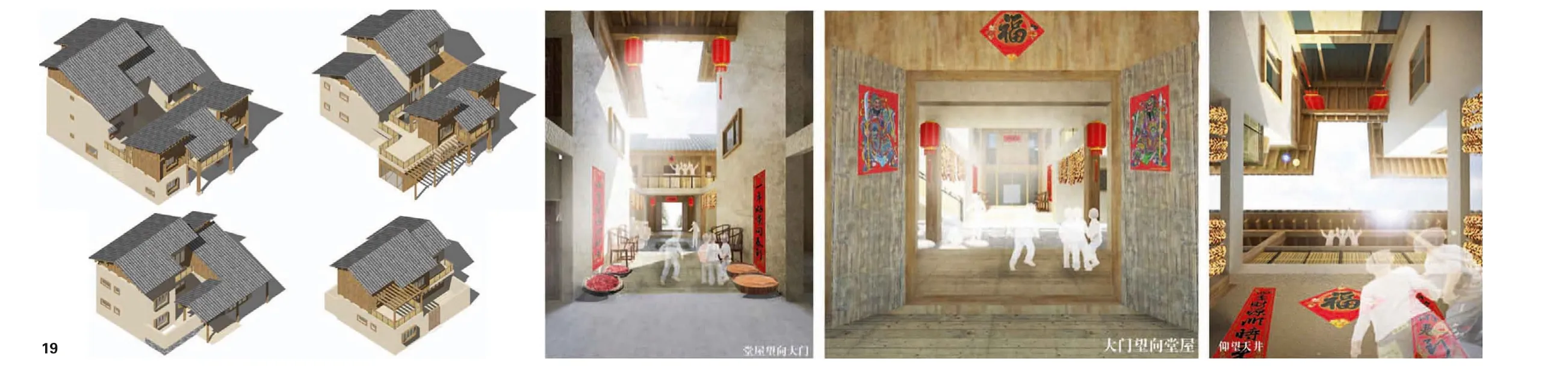

根据村落规划,于旧村南部利用烤烟房等搬迁预留出的空地及征用的旱地规划新民居建设区域,成为传统村落和未来发展区之间的和谐过渡带(图19)。

图19 四种户型设计及还原的院门-天井-堂屋空间序列

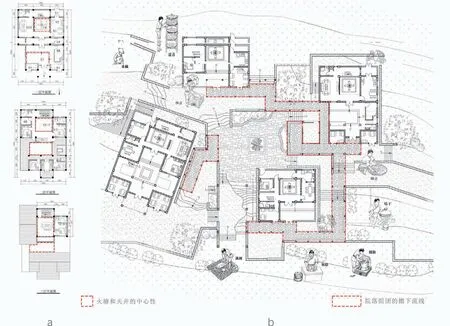

根据前一节的同构层级分析及李方村现有聚落人口规模,将新聚落空间合理细分为单体、合院、院落组团、聚落四种尺度,并归纳研究除控制性内核之外相似的层级要素(核、边界、内容物)。

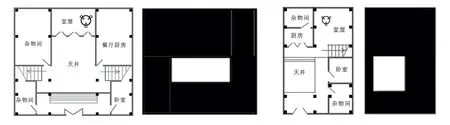

针对村中家庭构成调研统计,在宅基地面积限制基础上设计四种集约用地户型,分别满足8~10 人、6~7 人、4~5 人、3~4 人的使用需求(图20)。各户型保留堂屋火塘空间并将其优化为宽敞的祭祀起居空间,供自家及待客使用,以隔墙实现公共到私密的过渡,形成火塘为核心,堂屋隔墙为边界的家庭精神生活空间结构(图21-a)。一层左右两间及耳房布置卧室、餐厨等可灵活容纳生产服务的空间,如在以农业生产活动为主的家庭中增设农具存放和粮食储藏空间、在从事服务接待的家庭中将厨房与天井结合设计并增加待客餐厅、从事商品经营的家庭于耳房设置商铺、在坊之间的空地进行蔬菜种植等。明间堂屋火塘后设上二层的楼梯,按需求设置储藏等房间(图22-a)。在传统一颗印的基础上改变屋面朝向以改善卧室采光,四面围合的天井依旧为家庭生活中心,是室内起居的延续,环绕院落的厦子空间是天井与宅间公共空间的过渡灰空间,以封闭、连续或延展至院外等形式组织起交通、生产生活以及制作展示体验等活动,也为村中常坐于路边或墙角处劳作聊天的人们创造固定的交往场所。由此形成以外墙为边界、天井为核心、各坊活动空间为内容物的三要素层级构成(图20,图21-b)。

图20 从坊到聚落各层级的“核、边界、内容物”同构要素示意

图21 合院及茶工坊住宅组团平面图

各院落联建时依照不同产业生产规模由3~5 户围合而成,以中央小型广场为核心,外缘巷落为边界,使厦子在组团内连续而构成产业体验流线,同样形成以“核—边界—厦子下产业活动”为要素的空间结构(图21-c)。以制茶的家庭作坊为例,利用不同户型合院组合构建新的组团经营模式同时进行节点设计:在院落间设置茶亭可作为村民交往空间也可销售茶水以利行人;茶叶生产中的焙干过程可以利用阴凉通风的廊下空间进行,成为观赏游览流线的组成部分;将制好的茶叶进行打包装袋同样可由连续厦子空间容纳;于组团入口或延续到组团中心的厦子下设置供人饮茶的长廊或小屋形式的茶轩等。不同住户建筑外墙之间可利用搭接的木质构架形成实用性与景观性兼具的宅间过渡空间,结合地形丰富组团空间体验(图22-b),且使得组团外向性增加,营造场地活力。

在聚落尺度中,祭祀广场是在整体聚落空间营建中起主导作用的公共空间,是凝聚人们文化归属感与维系集体记忆的重要场所,是无论聚落更迭变迁都存在的精神性核心。选取场地内平整且相对中心的高地设计锣笙传习广场作为“核”要素,供篝火节庆与彝族毕摩文化传习使用;沿地形设置环村道路成为聚落的物理边界;依照山体地势与向心原则分布的大小院落组团构成聚落的内容物;此三要素即为该层级的构成依据。

至此,在四个尺度层次形成可见的向心式同构逐级渐变,每一层次都由核、边界、内容物三要素组成,每一空间层级的构成要素组成严谨的层级同构体系,将不同尺度、不同层级的空间建立联系,完成聚落整体空间设计。

4 结语及研究局限性

空间层级同构性是构成空间秩序的诸多属性之一,本文通过对彝族聚落中空间形态存在的不同层级同构现象及背后的社会、文化不同层级间存在的同构现象进行分析,进而找到两重含义之间存在的互为表象和根源的同构现象,以其为入手点并结合传承地域传统的出发点进行新型村镇人居空间设计,明确演化中逐渐模糊的传统空间内在秩序,建构起新的同构层级并将其作为聚落空间设计的依据和手段[14],同时注意传统与现代的关系,使新建空间与所在的环境和文脉相协调[15]。但彝族由于地域分布、社会经济文化的差异,各地彝居在布局和建筑风格上各有特色。本文只选择楚雄彝族具有代表性的村落,在研究过程中存在分析不全面的地方,如在分形同构特征挖掘时仅针对由早期外向型民居受汉文化和地形气候等因素影响变体而成的一颗印等形制的民居单体,因此也希望文中分形同构应用于新型民居的研究能够成为一种思路与模式,为现代地域建筑特色的探索创作提供更多思考方式。

图、表来源

图1、2、5 ~12、15、17 ~24:作者绘制;

图2:作者拍摄; 图3-4:作者根据Google Earth 改绘;

图13-14:中国传统村落博物馆(http://main.dmctv.com.cn/villages/53232210301/Index.html);

图16:作者拍摄并改绘。

——以指数、对数函数同构问题为例