旅游小企业的家庭化生产对家庭代际团结的影响

黄锋 保继刚

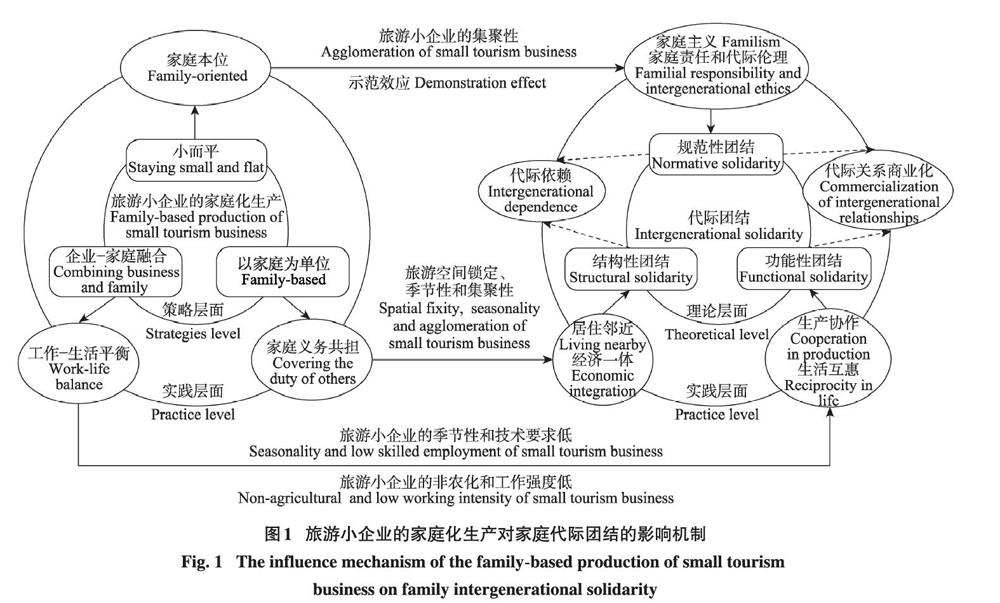

[摘 要]文章根据傣族园旅游小企业的调研资料,基于家庭亲代与子代的双重视角,围绕代际功能性团结、结构性团结和规范性团结3个维度,从策略层面和实践层面分析旅游小企业的家庭化生产对家庭代际团结的影响机制。研究发现:(1)企业-家庭融合,具有季节性和非农化特征的旅游经营促进了家庭的工作-生活平衡,推动代际生产协作与生活互惠。(2)以家庭为单位、空间锁定且集聚性强的旅游经营促进了代际共担家庭义务,推动代际居住邻近和经济一体。(3)“小而平”的旅游经营巩固了家庭本位的关系实践,强化了代际关系主体对家庭主义、家庭责任以及代际伦理的认可。研究立足家庭层面,对旅游小企业的家庭代际团结进行实体归纳并指出其负面影响,丰富了中国家庭代际团结的理论内涵。研究揭示了旅游小企业的家庭化生产对家庭结构稳定与代际关系和谐的意义,为促进乡村旅游健康可持续发展、推进乡村振兴提供借鉴。

[关键词]代际团结;家庭化生产;旅游小企业;傣族园

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2021)11-0057-12

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2021.11.009

引言

旅游发展是推动我国乡村振兴的有效途径[1]。在乡村旅游地,适度旅游商业化的旅游小企业以家屋空间为经营场所,以家庭成员为主要劳动力,以满足家庭消费和增进家庭生活福祉作为经营目标[2],既具有家族企业特征[3],也包含家庭化生产要素。家庭化生产是建立在家庭分工基础上的生产组织形式,适合技术要求低、工作日长且劳动力投入要求参差不一的生产经营[4]。在策略层面上,具有企业-家庭融合、以家庭为单位、经营规模“小而平”(small and flat)的特征[5]。在实践层面上,家庭化生产有助于促进工作-生活平衡[6]、家庭义务共担[5]、巩固家庭本位的关系实践[3],促进家庭整合,提高个体幸福感[5]。乡村家庭经营的旅游小企业吸纳了家庭剩余劳动力[7],提高了家庭生计的可持续性[8],改变了家庭结构、家屋空间、家庭认同和性别地位[9],促进了家庭代际关系平衡[10]。然而,有关家庭化生产对家庭代际关系的影响机制尚缺少论证,有關旅游小企业的行业特殊性及其对家庭代际关系的影响也以碎片化形式呈现在不同主题的研究中。

代际关系的和睦团结对于维系家庭结构的稳定至关重要[11]。在城镇化和工业化的影响下,乡村青壮年劳动力大量外流导致家庭稳定性降低,出现了代际失衡、孝道衰落等负面现象[12],乡村家庭养老危机凸显[13]。随着全球经济和社会风险增加,家庭主义的福利需求和代际关系的重要性逐渐上升[14]。在乡村旅游地,适度旅游商业化发展能够促进青壮年劳动力回流,重新嵌入家庭和亲属网络[15],促进三代家庭的一体化[10]。本研究将从策略层面和实践层面探讨旅游小企业的家庭化生产的特征及其对代际关系的影响机制,为维持乡村旅游地的家庭代际关系和睦团结、促进乡村旅游健康可持续发展进而推进乡村振兴提供借鉴。

1 文献回顾

1.1 家族/家庭企业的代际关系研究

家族企业由家族成员参与和控制并以家族价值观作为企业文化支柱[16]。从代际关系角度看,代际团结有助于提高子代对家族企业的认同感和继承意愿[17],经营家族企业也有助于提高代际同住率、加强代际联系、传递积极价值观和心态[18]。但是,企业经营所暗含的工作-生活冲突[19]、家庭成员不愉快的工作经历却对代际关系产生负面影响[20],导致儿童健康成长受阻[21]、家庭整合功能下降[22]、父子权威斗争加剧[16],最终影响企业的代际传承[23]。事实上,家庭系统的有效运作建立在生产和消费、赡养和抚育等家庭功能履行的基础上[24]。实证研究表明,小规模、多元化、家庭成员充分参与的家庭经营有助于促进代际沟通、支持与包容[5],通过拓展经营边界减少代际冲突[25]。家庭经济单位对老人赡养和子女教育等问题的抉择也不是由成本/收益的计算所主宰,考虑的不是个人,而是跨越三代的家庭[4]。

质言之,已有研究更多探讨经营家族企业对代际关系产生的负面影响。关于如何通过经营家族企业促进代际团结还缺少系统研究[5]。虽然,家庭和企业合一的小规模、多元化的家庭化生产对强化家庭整合功能具有一定价值。但是,相关研究较少系统地、基于家庭化生产不同层面特征探讨代际关系如何受到家庭企业经营的影响,也较少涉及具体行业的小企业。

1.2 乡村旅游小企业的家庭代际关系研究

旅游经营有效增加了农户生计资本,提高家庭应对风险能力[8]。农户以家庭为单位经营住宿、餐饮等旅游小企业,通过与游客共享家庭空间、提供旅游接待服务以提高家庭收入[6]。这种以家庭为单位的旅游经营有利于维持家庭关系和谐[26]和代际关系平衡[10]。

在文化意义上,“家文化”对旅游小企业的可持续经营与代际传承产生重要影响。在父权制文化盛行的尼日利亚,根植于“家族性”的家庭策略有助于增强代际协作以应对季节性压力[27]。在旅游淡季,家庭主要劳动力外出寻找替代性工作,由家庭辅助劳动力接待数量有限的游客[28]。在中国乡村,“家文化”有助于巩固家庭本位的日常实践,促进旅游小企业的代际传承[3],通过持续创业减少经济漏损[29],应对外来竞争压力。随着经营规模的扩大,“家文化”与亲缘关系网络对旅游小企业从家庭作坊向企业实体的成长产生负面影响[30-31]。

在实践意义上,旅游小企业的家庭经营与代际关系之间存在复杂的交互影响。积极的代际关系与美好的家庭愿景[32]推动了旅游小企业的持续经营,而后者对维持代际和睦团结也具有重要作用[10]。旅游小企业相对较低的技术要求和工作强度[33],日常经营的工作-生活平衡[34]、家人的支持与鼓励[35]等共同提高了子女的接班意愿[36]。家庭互信互惠的强关系网络[37]也降低了经营成本[31],促进代际共享利益、互相扶持[3]。在空间锁定(spatial fixity)[38]和主客共享[39]的“家空间”中,虽然游客的“在场”有利于规范代际日常交往[40],但旅游经营也容易导致代际关系商业化和个人主义的崛起[41]。从社区层面看,旅游集聚经营[42]既有助于重拾家庭关系网络的价值[3],也在乡村邻里形成示范效应,以父母指令性规范和同辈示范提高子女的接班意愿[36]。

已有研究主要关注积极的代际关系给旅游小企业经营带来的经济效益,对于后者反作用力的关注仍然不足。受到家族企业研究的影响,现有成果更重视家庭/家族关系如何嵌入旅游小企业并影响其成长与绩效、经营策略、代际传承等,对于旅游小企业经营对代际关系影响的讨论相对较少,也难以系统地回答旅游小企业的家庭化生产具有的哪些特征足以影响家庭日常实践与代际关系。

1.3 代际团结理论及其在代际关系研究中的应用

代际团结理论为评估现代家庭代际关系及其影响因素提供了一个理论模型。该理论建立在古典社会学基础上。T?nnies认为,法理社会的共同协议对团体成员的联系、情感和团结具有显著影响[43]。但T?nnies在论述礼俗社会时却强调与生俱有的规范性/共同精神对个体情感和行为的重要意义,并将家庭关系视作礼俗关系的典型[43]。虽然亲子都认可代际规范并维系情感、交往和功能团结,但却难以在价值观和思想上达成共识[44]。Vern和Roberts将代际团结分为交往性(互动频率与模式)、一致性(观念统一)、情感性(情感支持)、功能性(支持及资源交换)、结构性(住宅距离和家庭规模)和规范性(代际规范)6个维度,认为代际规范塑造代际情感,代际情感与居住距离共同影响交往频率[44]。其中,代际规范是根植于特定族群的社会观念的核心价值观,且与受教育程度呈负相关[45]。对代际规范的认可程度既存在性别差异[46],也受到年龄和父母婚姻状况的影响[47]。然而,已有研究过于重视代际团结某一维度的前因后果和几个维度的相互作用[48-49],或探讨文化、教育程度、性别、年龄、婚姻状况对代际团结的影响,注重文化性和个体性差异,而相对较少从家庭层面讨论如何增强代际团结。

在中国乡村旅游小企业研究中,代际团结指标需要做出相应调整。首先,不同于西方家庭的个体独立自主和代际分离,中国家庭的代际联系更为紧密[50]。在乡村旅游地,旅游小企业的集聚经营使得三代、四代家庭普遍共同居住,或者依托旅游景区比邻而居。在旅游地讨论代际交往性团结没有太大的现实意义。其次,代际一致性团结相对独立[44],且具有一定的世代效应。从代际价值观、思想差异中也难以辨析旅游影响。再次,代际情感性团结需要结合家庭历史长期关注和监测[44]。因此,本研究选取受到旅游影响更直接的代际功能性团结、结构性团结和规范性团结作为评价指标。在控制文化变量的前提下,选取傣族旅游社区为案例地,聚焦旅游小企业,探讨旅游小企业的家庭化生产在策略层面、实践层面具有哪些特征以影响家庭日常实践与代际功能性团结、结构性团结和规范性团结,这种代际团结是否产生负面影响。

2 案例与方法

2.1 案例地概况

傣族园位于云南省西双版纳傣族自治州景洪市,是一个典型的以傣族传统建筑和居民的日常生活为吸引物的旅游目的地。当地以家庭旅馆为代表的旅游小企业发展20余年,目前仍以本地居民为经营主体。2021年6月,傣族园景区5个村寨村民共1820人,346户1,其中有97户2从事旅游经营,即企业-家庭融合、以家庭为单位、依托家庭空间的傣家乐,主要分布于景区主干道两侧以及泼水广场和佛寺周边。傣家乐的经营技术要求低,以傣味饮食和傣族干栏式建筑为主要吸引物。经营者为客人提供住宿、餐饮服务以及出售旅游商品,部分家庭也为团队游客组织篝火晚会。同时,部分家庭也以农业种植作为家庭副业。本研究以傣族园为案例地,从策略层面和实践层面探讨旅游小企业家庭化生产的特征及其对家庭代际团结的影响机制,具有较好的典型性,有助于理解其他同类型案例。

2.2 研究方法

代际团结的已有研究主要依靠模型建构和问卷调查法,注重演绎论证,对家庭代际互动的实体归纳相对缺失[51]。另外,“旅游小企业的家庭化生产”在目前没有形成统一的概念,多以“家庭参与”(family-involvement)、“家庭经营”(family-run)等予以概括[2]。本研究旨在了解旅游小企业的家庭化生产对家庭代际团结的影响机制,研究对象是采用家庭化生产方式的适度旅游商业化家庭,而不是由所有旅游商业化家庭所构成的总体。因此,本研究遵循案例典型性逻辑,选用访谈法和观察法,对典型案例进行实体归纳,力图从个案上升到一般结论[52]。

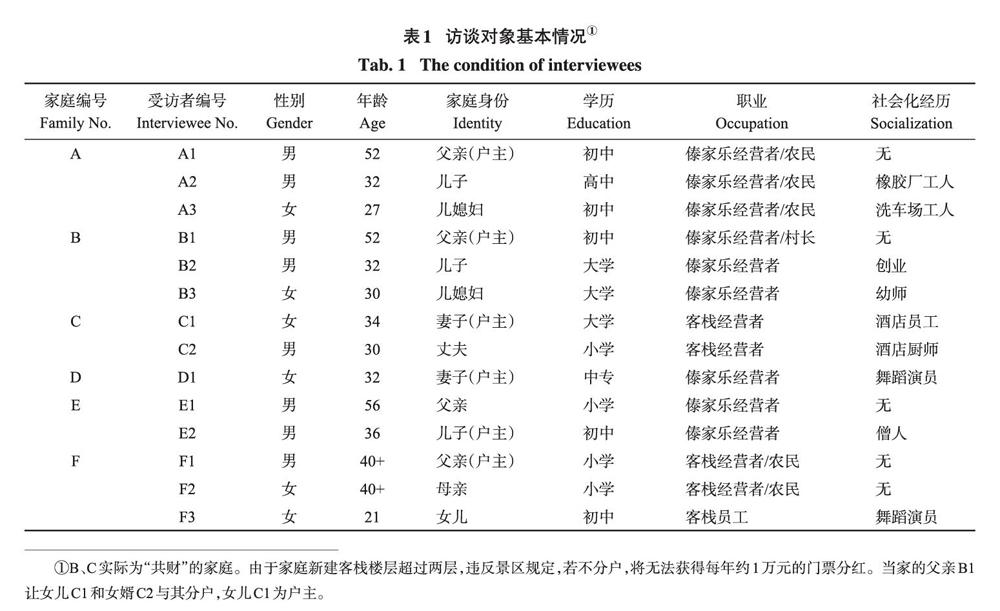

本研究在文献回顾的基础上,总结旅游小企业的家庭化生产具有的共性特征。继而采用目的性抽样方式[53],选取适度旅游商业化,以家庭为单位、企业与家庭融合的小规模旅游经营户作为研究案例。经过筛选,与研究主题直接相关的深度访谈对象共14名(表1),年龄21~56岁3,涉及6个典型家庭,家庭客房数量從5间至26间不等。多数家庭第二代经营者是在青少年时期开始参与家庭经营的“旅二代”群体[54],他们有过外出受教育或务工的社会化经历,最终选择返乡就业和创业。研究者根据最大差异的信息饱和法[55],在家庭层面,文中6个家庭的旅游经营既有处于起步阶段的,也有经营成熟的,既有“一家一户”,也有“一家两户”和“分中有合”的不同类型;在个体层面,选取的14名访谈对象涵盖不同家庭世代、性别、年龄、家庭身份、学历以及社会化经历。研究者在田野调查期间通过多次入户访谈,确认同一受访者针对同一类问题已经“无可表述”或“无法表述”[55]。通过典型案例比较,确认模型中的类属足够丰富,达到信息饱和。

与本研究直接相关的田野调查时间为2016年7月5—7日、12—28日,2017年7月15日—8月30日,2018年9月17日—10月17日、10月21—25日、 10月30日—11月15日,累计120天。研究者与A家庭共同居住在传统傣楼中,参与观察旅游小企业日常经营,如客房打扫、餐厅经营等,也跟随其他受访者上山割橡胶、下地干农活,并参与家庭为去世老人举行的“过赕”仪式。研究者在与研究对象共同生活与劳动中观察、访谈和记录。

研究者采用半结构访谈法围绕以下内容搜集资料:(1)家庭日常经营与家庭化生产,既包括旅游生产,也包括农业生产。(2)家庭日常生产、生活中的代际分工与协作,工作与生活的协调。(3)家庭结构与规模,既包括户口簿登记的家庭人口,也包括实践性的亲属关系与家庭认同。(4)家庭不同世代对家庭主义、家庭责任、代际伦理等问题的看法,以此互相印证。研究者在田野调查中也就研究问题、研究假设与关键报道人进行讨论,增加分析结果的效度[53],并通过回访的方式检验、更新信息,确保资料的可信度。

本研究采用主题分析法[56](thematic analysis)进行资料分析。第一,研究者反复核对访谈、观察记录等资料,在熟悉家庭化生产特征和代际团结指标的基础上进行初始编码。第二,对不同编码的特征进行总结和分类,收集与每个编码相关的资料。第三,合并相同主题的编码,归纳为高一层级的主题,例如将“代际生活互惠”“代际生产协作”归类为“代际功能性团结”。第四,检查每个编码是否与主题相关,剔除无关资料。第五,结合研究问题对若干主题进行分析,选取典型话语,从受访者的角度理解话语内涵,并通过比较家庭不同世代对同一问题的回答以互相印证。

3 研究结果

3.1 企业-家庭融合的旅游经营促进代际功能性团结

代际功能性团结包括资源交换与工具性支持,后者指劳务支持、提供建议等[45]。家庭企业的亲代和子代通过资源、时间和精力投入维系代际功能性团结[17]。在策略层面上,旅游小企业和家庭充分融合[5],以代际协作应对旅游的季节性压力,降低经营成本。在实践层面上,家庭日常工作与生活高度融合,共同促进家庭生产、老人赡养与儿童抚育等方面的代际协作与互惠[24]。

3.1.1 旅游小企业日常经营中的代际协作

旅游经营的季节性波动和相对较低的技术要求使得家庭化生产成为一种经营策略。傣族园的游客集中于春节和国庆节,傣家乐的经营规模普遍较小,技术要求较低,基于代际协作的熟练操作远胜雇工[57]。截至2018年11月,在拥有29户傣家乐的傣族园曼乍村,只有1户长期、固定地雇佣1名工人,其余均是家庭经营,仅在旅游旺季雇小工。在日常经营中,两代人通过互助、协作以提高经营效率。A家庭经营餐厅时,A1是主厨,妻子负责结账以及在厨房打下手,儿子A2负责做烧烤,儿媳妇A3负责点菜、上菜等。“婆婆不识字,她不会点菜,(结账时)菜单都是我算好了给她的。”(A3)

非农化旅游经营的工作强度相对较低,经济收入相对较高,吸引着青壮年劳动力返乡就业、创业。在传统社会,农民家庭经营被视为落后并最终被社会化大生产所取代[58],但旅游经营极大提高了家庭收入。A家庭全年经营住宿和餐饮的旅游收入约30万元,水田租金收入约3.6万元,门票分红约1万元。“1个月结账1次,2/3给他们……儿子媳妇也要养家,养他们的小家庭嘛。”(A1)儿媳妇认为,“这边赚钱比较容易嘛,每个月给我们的钱我们也花不完就存起来。”(A3)婚后返乡的B2表示“我们读书就是逃避劳动,以前我们还种田呢。”他的姐姐C1大学毕业后曾在外务工,后返乡并结婚。C1夫妻和父亲B1、弟弟B2一家组成扩大家庭,共同经营客栈和餐厅。“在外面每个月都领工资,1个月三四千块,回来的话可能就更多,而且更自由。”(C1)“我就说你们想通了,以后不要责怪我拉拢你们回来……如果他们真的出去创业的话,只能请工人,如果他们不出去,在家请工人也不划算。”(B1)C1和丈夫C2都在酒店工作过,C2还曾担任厨师长,时常开发新菜式,改良传统傣味。夫妻两人在家庭经营中成为重要的劳动力,也积极参与家庭决策,弥补父辈在知识和信息方面的局限。“我爸要跟人家谈什么东西,我都要坐在旁边的,让我听着。”(C2)“很多事情我爸都会征求我的意见,交给我做的话,他会比较放心。”(C1)

旅游小企业以企业和家庭融合的方式应对季节性压力,降低经营成本,提高家庭收入,吸引着青壮年劳动力回流。在日常實践中,亲代向下传递经济资源,子代也回馈劳务支持,并提供经营建议,共同维系代际功能性团结。

3.1.2 工作-生活平衡与家庭生活中的代际互惠

企业-家庭融合的旅游经营促进了“工作-生活”平衡[34],家庭成为兼顾工作与生活的场所,赡养和抚育等家庭功能得以强化[10]。乡村家庭居住空间的挤压[59]与老年人对子女的经济依赖[60]均可能激化代际矛盾。在傣族园附近村寨干农活的家庭里,中老年人通常也在子女婚后选择住工棚1。旅游小企业的家庭化生产通过平衡“工作-生活”关系,减少代际冲突。“这边又可以做生意,又可以带孩子,不是很好吗?老人在也可以多帮衬一点。”(D1)从时间意义看,老年人利用闲暇时间参与家庭劳动可以创造经济价值,减轻年轻人的负担。从空间意义看,扩建的傣楼形成了容纳代际张力的独立空间,减少生活冲突。A1在谈论老年人住工棚的现象时认为,“住在一起矛盾多。”但是,在谈到自己的母亲为什么不住工棚时他却笑着说,“这里气候潮湿,不适合住工棚,家业这么大,有个老人在家里坐着、看着、帮一点,比住工棚强多了。”(A1)

在大家庭中,生产协作与生活相对独立不仅减少代际冲突,也强化代际互惠。第一,旅游经营的家庭化促进了家庭抚育中的代际协作。“我们也帮忙带小孩。”(B1)“现在都是刚结婚,过二人世界,但是有了孩子以后就会想父母帮忙带一下会好一点。”(B3)在A家庭中,每天中午A1、A2两代人忙于接待游客时,由A1的母亲在庭院里看家并照顾儿童。第二,旅游经营的家庭化促进了代际共担家庭赡养义务。2017年,A1的父亲瘫痪后全家共同照顾老人。研究者调研时居住在A家庭中,在午后时常见到A1和A2父子两人将瘫痪的老人抬进厕所为他洗澡。A1在父亲去世后回忆,“我守了他8个月,最长就4天洗1次,尿不湿每天都要换3次。”(A1)在企业-家庭融合的旅游经营中,代际维系着频繁的、跨越多代家庭的资源交换与工具性支持,家庭成为互相需要的共同体,家庭赡养和抚育功能得以巩固并维持代际功能性团结。

3.2 以家庭为单位的旅游经营推动代际结构性团结

代际结构性团结可用家庭规模、家庭结构以及代际居住距离等指标衡量,以判断代际支持与承担家庭义务的可能性[44]。家庭人口与家庭经济规模密切相关[61],大家庭结构也有助于应对季节性经营压力。在策略层面,旅游小企业以家庭为单位,按季节投入劳动力以优化经营模式,或依托家庭关系网络[27],以灵活的家庭分合机制实现联合经营[3]。在实践层面则促进了代际互相扶持[3],共同承担家庭义务。同时,旅游小企业的家庭化生产具有空间锁定[38]、集聚性[42]等特征也推动了代际经济一体、居住邻近的结构性团结。

3.2.1 旅游小企业的家庭化生产扩大了家庭规模

旅游小企业的家庭化生产提高了代际同住家庭的比例,扩大了家庭规模。传统傣族以3~5人的小家庭为主[62],子女一经结婚便分出自立门户[63]。2018年,在旅游景区之外经营农业的傣族家庭中,大部分老人在子女婚后选择搬到距离村寨较远的工棚里居住。“到了没有劳动能力的时候,他们就交换,儿子住工棚,老人住傣楼。”(A1)而在旅游参与程度较高的傣族园曼乍村,56户家庭中有33户为三代、四代直系家庭2,只有1户直系家庭的老人住在工棚里。家庭包含经济和社会属性[64],经济一体是家庭最基本的特征[65]。按照经济(家)和居住(户)两个维度分类,傣家乐家庭的代际结构性团结建立在同居共财、分居共财和分中有合3种家庭结构基础之上。尽管大家庭存在“分”的一面,但旅游经营的家庭化促进了大家庭保持一定程度的“合”,共同承担家庭义务。

3.2.2 家庭义务共担下的代际经济一体与居住邻近

(1)同居共财。傣家乐经营具有空间锁定的特征(旅游生产与消费同步),促进了家庭经济、居住一体化。在“同居共财”的直系家庭中,家庭按季节投入劳动力以优化经营模式。A家庭中,在旅游淡季,A1和妻子负责旅游经营,儿子A2和儿媳妇A3种植蔬菜、玉米等作物,等到旺季出售给游客。随着第一代经营者步入老年,家庭事业通过内部权力交接以实现代际传承,家庭成员共同承担家庭义务。E家庭中,当家的儿子E2负责经营家庭事业,每天早晨五点半起床准备早点。“叫我管家,我先起床。”(E2)“现在全都交给我儿子了,我管娃娃。儿子当家,户主也是他了,开会也是他,但是他开会了回来要告诉我。”(E1)代际分工与合作经营形成了维系大家庭结构的经济基础,家庭成员共同承担家庭义务以巩固“同居共财”的代际关系。

(2)分居共财。在分开居住,共同经营的“分居共财”家庭中,虽然代际居处关系实现一定程度的独立,但两代人在经济上仍为一体。例如,B家庭和C家庭名义上分户,实际是经济一体的8人扩大家庭。2016年,B1花费300万元新建了一栋3层楼的客栈交给女儿和女婿打理。女儿C1认为,“什么事情我们就一家人商量嘛,最后做决定还是我爸。客栈只是我住而已,但是钱啊、账目啊,都是全家人的。”2017年,B1在积累了一定资金后又花费100万元盖了餐厅。全家共同经营着两家客栈和一家餐厅。“我们家现在个个都当家嘛,谁在就谁当家。”(B1)“我们从小就干,习惯了。”(B2)分居共财的灵活分合机制既让年轻夫妻有了一定的独立生活空间,也通过家庭成员共同承担义务,强化了家庭经济一体化和代际居住邻近的结构性团结。

(3)分中有合。旅游经营的集聚性特征促进了分户且独立经营的家庭间通过联合经营实现“分中有合”。例如,D1是傣族园公司演艺部的舞蹈编导,曾经在西双版纳州歌舞团工作,婚后带着丈夫返乡创业。娘家提供宅基地,丈夫出钱盖客栈。D1的母亲经营傣家乐20多年。D1上班的时候,母亲经常帮她带小孩和管理客栈。D1经营的客栈条件较好,吸引着团队游客。当游客人数较多,客栈无法容纳时便分一些游客给母亲的客栈。D1认为,“算钱的时候都一起算,无所谓的,已经分了家,但是还是像一家人一样。”以家庭为单位的旅游小企业具有空间锁定和集聚性特征,旅游生产和消费锁定在“家空间”中。分家后的家庭依托景区比邻而居,促进了家庭义务共担和代际互相扶持[5],推动了代际居住邻近和经济一体的结构性团结。

3.3 “小而平”的旅游经营引导代际规范性团结

规范性团结是指,代际关系主体对家庭责任和代际伦理的认可,集中表现为家庭主义[44]。代际规范根植于传统文化,是代际团结中最具影响力的因素[11]。在策略层面,旅游小企业维持“小而平”的家庭经营,弱化企业内部等级,保障个体就业,加强代际沟通[5]。经营者和所有者融为一体,有利于培养家庭成员的主人翁精神。实践层面上,“小而平”的家庭经营促进了个体对家庭整体利益的维护和家庭本位的关系实践[3],明晰家庭责任,强化代际伦理观念[5],巩固家庭主义观念。在合作经营中,亲子形成为共同目标而分工努力、同心同德的“契洽”(consensus)关系[66]。

3.3.1 旅游小企业的家庭化生产巩固家庭主义观念

家庭主义是对“家”的守护和重视[67],强调家庭整体利益和家庭本位的关系实践,为了家庭利益可以牺牲个人利益[68]。为延续家庭事业,帮助子女未来发展,第一代经营者B1积极拓展经营规模,筹资贷款盖了两家客栈和一家餐厅。“考虑把老房子空出来不做生意,留给自己住。”(B1)他的女儿说,“我是女的嘛,本来我是要嫁出去。我爸就想着以后怕我没有收入啊,就在那边盖一个客栈,然后我也有一点收入,就不用去外面打工。”(C1)为了维护家庭经营的整体性,“全家一起经营,但是收入全部给我爸,我们就扣一点生活费,贷款没有还完之前我们先不分”(C1)。旅游小企业的家庭经营也巩固了家庭本位的关系实践。第一代经营者积极为子女未来发展谋划。F家庭将3.3亩土地出租给外来人员经营客栈,租期20年;同时也花费50万元改造家庭房屋经营客栈。母亲F2说,“以后我们有两家客栈,如果她讨个老公不出去的话,那就给一间给他们住。”女儿F3在父母的建议下到新建的客栈务工。虽然客房清洁工作“跑上跑下很累”(F3),但为了积累工作经验,F3坚持在客栈中工作1年零3个月。

3.3.2 旅游小企业的家庭化生产规范家庭责任和代际伦理

家庭责任的承担是家庭成员获得居于相应位置的正当性的前提[69]。旅游小企业的家庭化生产不仅巩固了家庭主义观念[3],也强化了代际关系主体对家庭责任的认同,并将家庭责任与家庭事业紧密结合。第一,企业-家庭融合的旅游经营使得家庭成为互相需要的共同体。在共同生活和劳动中,长辈享有权力的同时也履行家庭责任[69]。“老人要带动年轻人。”(A1)“我每天带领他们,他们看得见、听得到我在做什么。”(B1)年轻人也逐渐明晰经营和传承家庭事业的责任。“我爸叫我做哪樣,我就做哪样,如果他说要我接手了,我肯定尽心尽力。”(A2)第二,在以家庭为单位的旅游经营中,两代人共同承担家庭义务,年轻人自觉履行赡养义务,老年人主动帮助抚育儿童。“每家每户基本都有一个人在家里。”(B2)“这也是一个习俗,除非吵架合不拢了才分家。”(B1)在集聚性的旅游经营中,四代同堂的和睦家庭,承担家庭责任、传承家庭事业的年轻人也能得到邻居的好评并形成一定示范效应[36]。素有孝顺和勤劳名声的A2也得到父亲和邻居的认可。“邻居都说,如果自己家里的儿子都这么勤快就好了。”(A1)

旅游小企业的家庭化生产强化了代际平等与互相尊重的伦理观念,减少两代人“不分彼此”地互相干涉私人生活[51],缓解冲突并促进“契洽”代际关系的形成[70]。在合作经营中,第二代经营者不再处于附从和被动的地位。他们通过受教育、外出务工等方式积累了一定人力资本,能够适应旅游市场新的需求,与第一代经营者形成互补。第一代经营者经营多年,积累了经济和社会资源,其家庭地位并未随着年龄增长而降低。B2计划到曾经留学的泰国做生意,他的父亲表示,“想做什么父母都支持。”(B1)代际平等与互相尊重有利于维护家庭和睦。A1虽然对儿子的日常表现不够满意,但为了家庭和谐而选择尊重儿子。他认为,“按自己的意志去强迫人是不成功的。”(A1)他的儿子A2曾因在家里玩游戏而耽误了接待游客,被A1训斥后两人翻脸。直到在一次饭局中A2才敞开心扉向父亲道歉。在“小而平”的旅游小企业中,家庭成员互相需要、优势互补,既明晰了家庭责任,也规范了代际平等和互相尊重的代际伦理。

3.4 旅游经营引导下家庭代际团结的负面影响

代际团结并不意味着矛盾与冲突的减少。代际不平等的工具性支持、代际依赖与观念不相容可能产生积极、消极情感并存的矛盾意向[71],引发代际团结与冲突并存的矛盾情感。成年人在经济上依赖父母既不符合孝道文化规范,也不符合社会对年轻人独立自主的角色期待[14]。旅游小企业的家庭化生产推动了代际关系主体对家庭责任和代际伦理的认可,促进了代际结构性团结,但可能导致部分年轻人依赖大家庭而缺少创新意识和创业动力。第一代经营者说:“现在是一步登天了,过程都没有,年轻人不勤奋,太依靠了。”(A1)他的儿子A2认为自己并非依靠父母,而是“我爸什么都规划好了。”第二,旅游小企业的家庭化生产巩固了家庭主义观念,两代人共同经营家庭事业,维系了代际功能性团结。但是,这种企业-家庭融合的旅游经营可能塑造商业化的代际关系并引发代际冲突。随着经营规模的扩大,家庭经营目标从满足家庭消费、增进家庭生活福祉转向追逐利益[2]。在市场机制下,亲子间遵循商业逻辑进行利润分配,家庭关系和亲属关系逐渐异化[41]。在傣族园的旅游小企业中,曾出现因利益分配不均而引发的代际冲突,儿媳妇试图将老人赶走。因此,后续研究应关注如何在家庭和企业两个系统的融合中实现双元平衡[16],既提高经营效率,也兼顾代际情感与团结。

4 结论与讨论

4.1 结论

旅游作为乡村振兴的重要推力,对乡村社会基本单元的家庭产生什么影响?相比其他企业,旅游小企业的家庭化生产对家庭代际关系的影响仍未得到充分关注。本研究基于旅游小企业的经营策略与日常实践,结合旅游经营的特殊性,围绕代际功能性团结、结构性团结和规范性团结3个维度,揭示了旅游小企业的家庭化生产对家庭代际团结的影响机制,以及这种代际团结产生的负面影响。

本研究得出如下结论:在策略层面上,旅游小企业的家庭化生产体现出企业-家庭融合、以家庭为单位、小规模经营的特征。在实践层面上,(1)企业-家庭融合且具有季节性和非农化特征的旅游经营促进了家庭工作-生活平衡,推动了代际资源交换与工具性支持,巩固了家庭生产、赡养、抚育等功能,实现了生产协作与生活互惠的代际功能性团结。(2)以家庭为单位、空间锁定且集聚经营的旅游小企业发展促进了家庭代际相互扶持、共担家庭义务,推动了代际居住邻近和经济一体的结构性团结。(3)“小而平”的旅游经营巩固了家庭本位的关系实践,强化了代际关系主体对家庭利益至上的家庭主义观念,养老抚幼、传承事业的家庭责任,代际平等、互相尊重的伦理观念的认可。在集聚经营的邻里间产生一定示范效应。同时,旅游引导的代际团结也产生了代际依赖、代际关系商业化的负面影响。不同于西方社会科学在家庭代际分离的前提下探讨代际团结各维度的交互影响[44],也异于转型中国的城乡家庭研究中基于个体化功利因素的代际团结研究[14]。旅游引导的家庭代际团结建立在生产协作、生活互惠、居住邻近、经济一体以及传承和发展“家文化”的前提之下,强调代际功能性互惠、结构性依赖以及规范性维持的有机结合(图1)。

4.2 讨论

在理论上,本研究与已有的代际团结研究相比具有如下特点:第一,中国家庭代际团结研究主要基于现代化与城乡二元结构的背景,从个体层面探讨亲子的人口社会学特征(年龄、性别、婚姻状况等)、子女供养能力、父母赡养需求等对代际团结的影响,强调现代化和人口流动影响下孝道规范式微、家庭关系趋弱[11]。本研究在乡村振兴背景下,从家庭层面探讨旅游小企业的家庭化生产如何巩固家庭传统功能与结构,强化家庭不同世代对代际规范的认可。在理论上回应了家庭个体化、代际失衡和孝道衰落的相关研究。同时,也为解决如何通过经营家庭/家族企业促进代际团结这一问题提供了研究思路。第二,国内外相关研究主要基于大样本的定量分析和模型建构,通过演绎论证构建形式主义的代际团结模型。本研究则基于家庭经营策略和日常实践,对旅游引导的家庭代际团结进行实体归纳,聚焦具体时空,探讨实体主义的代际关系实践,为旅游小企业的家庭代际团结提供解释模型。第三,西方家庭的代际团结建立在代际平等与互相尊重的基础上,强调个体独立自主。但是,在差序格局等级秩序下,中国家庭易于巩固代际功能性团结、结构性团结而难于实现代际平等[51]。家庭现代化也引发家庭权力关系反转与老年父母的资源劣势和权力弱势[11]。从这个意义看,本研究丰富了中国家庭代际团结的理论内涵,提出了通过旅游小企业的家庭化生产促进代际平等与互相尊重的可能性。

在实践上,旅游小企业家庭化生产的特殊性如下:第一,旅游小企业具有非农化和技术要求相对较低的特征,其代际传承不仅得到希望改变农民身份[4]的第一代经营者的支持,也得到第二代经营者的认可。家族企业的工作-生活冲突明显,家庭整合功能下降,内部利益冲突与权威斗争不断[16]。而旅游小企业第一代经营者为应对知识技能局限和适应市场需求而积极推动子女接班[36],强化了代际互惠,其日常经营的工作-生活平衡维护了代际功能性團结。第二,旅游小企业的季节性突出且工作强度相对较低,维持大家庭结构并按季节投入劳动力,依靠家庭协作的熟练操作比雇佣劳动合算[4],吸引着青壮年劳动力回流,促进了代际结构性团结。第三,在空间锁定的旅游小企业中,生产和消费同时发生且依托家庭空间,企业-家庭融合促进了代际频繁互动与相互扶持,或依托家庭网络实现联合经营,优化了经营模式,巩固了家庭本位的关系实践和代际规范。第四,旅游小企业通过集聚经营形成经济优势[42],不仅提高了代际邻住的可能性,也强化了代际规范在邻里的示范效应。

4.3 研究局限与展望

本研究存在以下局限。第一,旅游小企业的家庭化生产在策略与实践层面的特征并非引导家庭代际团结的充要条件,需要后续研究通过类型比较,拓展相关维度和指标。第二,旅游小企业的家庭化生产在不同层面、不同维度对代际团结的影响程度,以及各维度之间的交互影响还需要通过定量测算的方式实现精确化。第三,代际团结尤其是规范性团结根植于传统文化。本研究聚焦傣族旅游社区,难以展开讨论文化因素对代际规范性团结的影响。后续研究可以通过跨地方、多案例比较,或是在同一个旅游社区中选取具有不同文化背景的经营者作为对比,从中抽离文化因素的影响,丰富旅游小企业研究。

参考文献(References)

[1] 孙九霞, 黄凯洁, 王学基. 基于地方实践的旅游发展与乡村振兴: 逻辑与案例[J]. 旅游学刊, 2020, 35(3): 39-49. [SUN Jiuxia, HUANG Kaijie, WANG Xueji. Tourism development and rural revitalization based on local experiences: Logic and cases[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(3): 39-49.]

[2] YE S, XIAO H, ZHOU L. Commodification and perceived authenticity in commercial homes[J]. Annals of Tourism Research, 2018, 71(1): 39-53.

[3] 文彤, 张庆芳. 家文化視角下本土旅游小企业的代际传承[J]. 旅游学刊, 2017, 32(8): 93-103. [WEN Tong, ZHANG Qingfang. Intergenerational succession of local small tourism businesses: The perspective of Chinese family culture[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(8): 93-103.]

[4] 黄宗智. 中国的现代家庭: 来自经济史和法律史的视角[J]. 开放时代, 2011(5): 82-105. [HUANG Zongzhi. The modern family in China: From the perspective of economic and legal history[J]. Open Times, 2011(5): 82-105.]

[5] NORDSTROM O, JENNINGS J E. Looking in the other direction: An ethnographic analysis of how family businesses can be operated to enhance familial well-being[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2018, 42(2): 317-339.

[6] LYNCH P. The commercial home enterprise and host: A UK perspective[J]. International Journal of Hospitality Management, 2005, 24(4): 533-553.

[7] MARCOUILLER D. “Boosting” tourism as rural public policy: Panacea or Pandoras box?[J]. The Journal of Analysis and Policy, 2007, 37(1): 28-31.

[8] 郭华, 杨玉香. 可持续乡村旅游生计研究综述[J]. 旅游学刊, 2020, 35(9): 134-148. [GUO Hua, YANG Yuxiang. Research review of sustainable livelihood of rural tourism[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(9): 134-148.]

[9] 薛熙明, 王宗琳. 旅游社区东道主家庭的社会变迁研究综述[J]. 旅游学刊, 2017, 32(4): 96-106. [XUE Ximing, WANG Zonglin. A review on the social change of hosts families in tourism destination communities[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(4): 96-106.]

[10] 黄锋, 保继刚. 家庭化生产与傣族园旅游社区的三代家庭一体化[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版), 2019, 41(3): 79-84. [HUANG Feng, BAO Jigang. Family-based production and integration of three-generation families in the Dai tourism community[J]. Journal of Guangxi University for Nationalities (Philosophy and Social Science Edition), 2019, 41(3): 79-84.]

[11] 崔烨, 靳小怡. 亲近还是疏离?乡城人口流动背景下农民工家庭的代际关系类型分析——来自深圳调查的发现[J]. 人口研究, 2015, 39(3): 48-60. [CUI Ye, JIN Xiaoyi. Intergenerational relationship in migrant families in the context of rural to urban migration: A typological analysis[J]. Population Research, 2015, 39(3): 48-60.]

[61] A. 恰亚诺夫. 农民经济组织[M]. 萧正洪, 译. 北京: 中央编译出版社, 1996: 20. [Чаянов А. Peasant Economic Organization[M]. XIAO Zhenghong, trans. Beijing: Central Compilation & Translation Press, 1996: 20.]

[62] 曹成章. 傣族农奴制与宗教婚姻[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1986: 204. [CAO Chengzhang. The Serf System and Religious Marriage of Dai People[M]. Beijing: China Social Science Press, 1986: 204.]

[63] 江应樑. 傣族史[M]. 成都: 四川民族出版社, 1983: 493. [JIANG Yingliang. The History of Dai People[M]. Chengdu: Sichuan Minzu Publishing House, 1983: 493.]

[64] 张国刚. 中国家庭史[M]. 广州: 广东人民出版社, 2007: 3. [ZHANG Guogang. A General History of Chinese Family[M]. Guangzhou: Guangdong Peoples Publishing House, 2007: 3.]

[65] COHEN M L. Family management and family division in contemporary rural China[J]. China Quarterly, 1992, 130: 357-377.

[66] 费孝通. 乡土中国生育制度[M]. 北京: 北京大学出版社, 1998: 205-208. [FEI Xiaotong. Rural China Fertility System[M]. Beijing: Peking University Press, 1998: 205-208.]

[67] 孙向晨. 个体主义与家庭主义: 新文化运动百年再反思[J]. 复旦学报(社会科学版), 2015, 57(4): 62-69. [SUN Xiangchen. Individualism and familism: Rethinking on the 100-year anniversary of new culture movement[J]. Fudan Journal (Social Sciences Edition), 2015, 57(4): 62-69.]

[68] SHARMA P. An overview of the field of family business studies: Current status and directions for the future[J]. Family Business Review, 2004, 17(1): 1-36.

[69] 徐勇. 祖赋人权: 源于血缘理性的本体建构原则[J]. 中国社会科学, 2018(1): 114-135. [XU Yong. Human rights by virtue of ancestry: A principle of ontological construction originating from consanguineous rationality[J]. Social Sciences in China, 2018(1): 114-135.]

[70] 于兰华. “共生”亦或“契洽”: 我国代际资源循环的历史变迁与反思[J]. 浙江社会科学, 2020(4): 79-89. [YU Lanhua. Symbiosis or consensus: The historical transition and reflections on Chinas intergenerational resource cycle[J]. Zhejiang Social Science, 2020(4): 79-89.]

[71] FINGERMAN K L, SECHRIST J, BIRDITT K. Changing views on intergenerational ties[J]. Gerontology, 2013, 59(1): 64-70.

The Family-based Production of Small Tourism Business and Its Impact on the Family Intergenerational Solidarity: The Case of Daizuyuan Garden, Xishuangbanna

HUANG Feng1, BAO Jigang2

(1. School of Public Policy and Management, Tsinghua University, Beijing 100084, China;

2. Center for Tourism Planning and Research, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China)

Abstract: Family-based production plays a significant role in maintaining positive intergenerational family relationships of small tourism business, which can be well exemplified by the Daijiale(傣家樂)in Daizuyuan Garden, located at Xishuangbanna. Based upon semi-structured interviews and secondary data, this study aims to explore the roles of family-based production in small tourism business in establishing and stabilizing villagers family relationships, with a particular look at the intergeneration relationships. This study primarily employs three measuring criteria—functional solidarity, structural solidarity and normative solidarity—to assess the family involvement, domestic division of labor, family structure and familism. It identifies three key enterprise-level strategies as well as three key task-level practices, which prove to be particularly helpful for fostering the intergenerational solidarity of family business.

There are three findings. First, by employing the strategy of blending, business owners effectively integrate their small tourism business and family. Featuring prominent seasonality and non-agricultural activities, the small tourism business have promoted the work-life balance of the multigenerational families, which achieves labor division and cooperation in production, provides reciprocal care and thus promotes the functional solidarity. Second, family-based small tourism business, which characterized spatial fixity and agglomeration, make it possible that parents and adult children can shoulder the family duties. Parents and adult children tend to live nearby, sharing their family interests and maintaining the structural solidarity. Third, by employing the strategy of staying small and flat, it becomes easier and flexible to involve everyone in the tourism business and consolidates the family- oriented, which sustains normative solidarity. In the wake of this mobile society, this mode of small tourism business, in a tourism business logic, has improved the family ties, familism, family responsibilities, bridging the generational gaps and ingraining intergenerational ethics that are still regulating almost all of the family members.

Nevertheless, some disadvantages might be incurred at the same time. The younger generations might overly depend on their parents and grandparents, and vice versa. Meanwhile, intergenerational ethics and families might be subjugated to and sometimes undermined by the economic profits gaining from family business.

Focusing on the family level than individual level, this study makes a modest theoretical contribution to outlining the family intergenerational solidarity intervened by tourism business. In addition, it helps to provide guidance for maintaining intergenerational relations and achieving the sustainability of small tourism business in rural tourism communities.

Keywords: intergenerational solidarity; family-based production; small tourism business; Daizuyuan Garden

[責任编辑:王 婧;责任校对:周小芳]