中国英语专业学生语法学习观质性研究*

燕山大学 张 宇 北京外国语大学 林正军

提 要: 本文通过半结构访谈考察英语专业学生的语法学习观,并基于质性研究方法构建其语法学习观模型。研究发现,学习者的语法学习观是一个环环相扣完整的系统,由语法特征、语法功能、学习方法和学习目标构成。该观点的形成与中学英语学习经历关系紧密;其完整性受到大学阶段学习目标变化的影响。因此,要构建完整的语法学习观,应依据学习目标选择恰当的理论语法来揭示语法特征、展现语法功能;同时,写作很有可能成为改革的突破口。

1. 引言

语法教学始终是外语教学研究的重要话题。尽管在交际教学法时期语义协商能力一度取代形式规则成为语言教学的重点(胡壮麟, 2004),然而交际教学法始终未能解决“准确性”问题(Ellis, 1997; Swain & Lapkin, 1998),在“语言意识运动”(Andrews, 2007)的促使下,语法重新得到重视(DeKeyser, 2009),语法教学再度兴起(戴炜栋、陈莉萍,2005)。语法回归的背景催生了大量相关研究: 理论方面,生成语法等经典理论在语法教学中的指导价值得到进一步挖掘(李艳惠、魏玮,2016),基于新兴理论语法探索教学语法方面也取得了丰富的成果(林正军、刘永兵,2012;林正军、贾磊,2015;刘正光、艾朝阳,2016;Herbst,2016;魏晓敏等,2018);实践方面,研究者从不同角度积极探索语法教学中的影响影响因素(陈芳,2017;徐锦芬、李昶颖,2018),奠定了课程建设的实证基础。

理论的作用需要以受众的态度为基础,因此,有必要调查语法教学实际参与者的观点。作为教学的上游,教师得到了更多关注。教师的重要性在对行为主义的反思中不断凸显,教师的认知状况对教学活动具有决定性作用(高强、刘振前,2008)。外语教师认知方面的研究逐渐兴起(Woods, 1996; Borg, 2006)。具体到语法教学中,相关研究主要聚焦于以下方面: 第一,从理论角度探讨了语法教学如何与交际、社会认知等视角相互融合(王初明,2014;刘永兵、张会平,2011);第二,着意观察了教师语言意识与其教学实践活动之间的关联(高强、秦俊红,2010;朱涌河,2015;黄敏、Bond,2018);第三,细致地考察了大学英语教师语法教学的具体信念(高远,2007;高强、张洁,2010)。

上述研究在呈现教师的“语法教学观”的同时,也为学生的“语法学习观”调查做好了预热。首先,现有研究虽然考察了教师的语法教学观,但忽略了学习者的语法学习观。其次,现有研究更注重揭示具体观点,尚未为其提供更具解释力的理论模型。最后,相关研究往往基于量化方法提供“是什么”的描写,缺少质性视角对“为什么”的解读。基于上述认识,本文以高校英语专业学生为调查对象展开了一项质性研究,通过访谈与其进行近距离对话,以描写其语法学习观的基本构成及其结构特征。

2. 研究设计

本研究中接受访谈的15位英语专业学生(1)为方便讨论,文中用“A—O”为其编号所在院校为国内重点大学,该校英语专业为省内一流专业。被访学生的生源地较为多样,男女比例为1∶4。采访者为被访者准备了礼物,向被访者说明了访谈目的和用途,承诺保护其隐私。访谈地点选在外语学院楼内的一处休闲角,学生非常熟悉周围环境。访谈选择在受访者无课的正常教学时间,保证被访者有充裕时间的同时也确保了采访环境的安静。

本研究采取半结构访谈的方式。访谈提纲主要包括四方面内容: 背景信息、语法学习的内容、语法学习的主要活动、以及语法学习的必要性。访谈以背景信息开始,咨询被访者的英语学习经历以了解其语法学习观的历时发展,根据被访者的回答选择其余三部分内容的访谈顺序。访谈以自然聊天的方式进行,允许被访者提问,旨在减轻受访者的压力以保证数据的可靠性。访谈逐个进行,单个访谈时间在30分钟到50分钟不等,总跨度为两周,访谈录音由作者转录为文字,共计75 086字。

数据分析以扎根理论为框架(Strauss & Corbin, 1998; Corbin & Strauss, 2008; 杨鲁新等, 2012),采用质性数据分析软件NVivo(11.0)完成数据的整理和分析。扎根理论要求研究者以数据为依据,通过梳理概念呈现数据中的深层意义,并据此构建理论框架。作为质性研究的主要理论之一,扎根理论重视原始资料,强调理论与数据的关联,广泛应用于基于访谈的外语教学研究中(张云清等,2017;邹为诚、施清婧,2018;杨华,2018)。

根据这一思路,研究人员对研究结果没有预设任何前提,首先基于原始资料为数据中的本土概念进行开放性编码。在这一阶段中整理出“应试、正确性、应用”等关键词。而后基于“类属分析法”(陈向明,2000)构建关联编码,呈现数据的脉络。最终,确定核心编码“英语专业学生语法学习观”,并基于对各级编码的分析以及对相关因素的阐释形成理论模型。

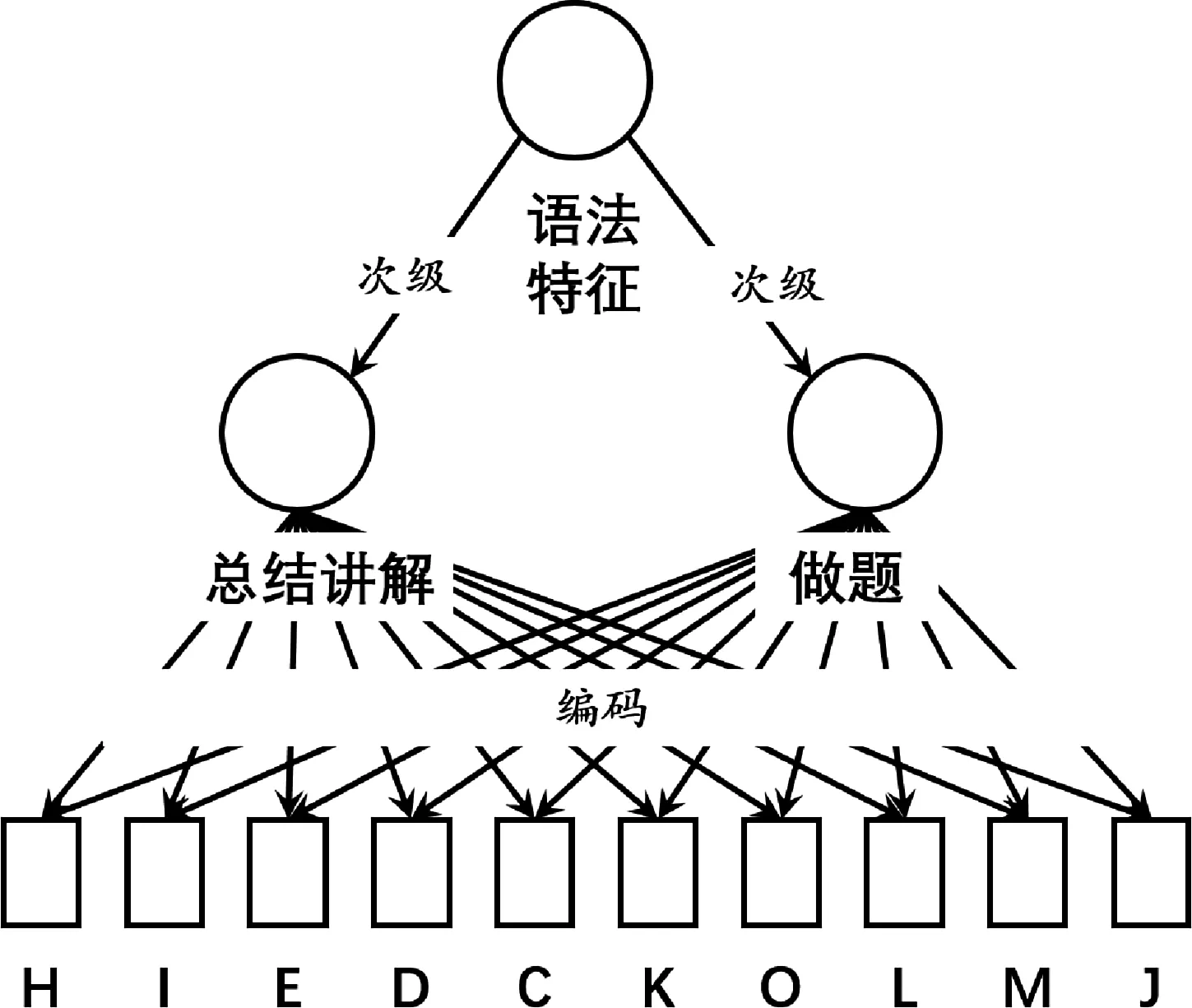

图1. 编码分析及验证举例: 语法 学习方法局部模型

研究者基于三角验证来保证数据分析的效度。一方面,两位作者分别独立分析,而后对编码以及阐释进行协商交流达成一致意见,以增强分析的合理性。另一方面,通过受访数据间的交叉验证确保理论模型的可靠性。NVivo软件可以将数据效度的三角验证以更为直观的方式呈现出来。如图-1(2)由于Nvivo导出的模型图清晰度不够,本文重新制作了模型图,原图结构没有改变所示,多份数据对“语法学习方法”的局部模型形成了交叉验证。

3. 语法学习观模型

通过对访谈内容的梳理和分析,数据最终呈现出四个主题编码。各主题编码的内在结构及其相互关联构成受访者语法学习观的主要框架。本节将围绕主题编码依次展开。

1) 语法学习方法

在对如何学习语法的描述中,“做题”(摘录1、6)、“记忆”(摘录1—5)与“总结讲解”(摘录3—5)等编码反复出现在对语法学习方法的描述中,构成了对“语法学习方法”这一主题的具体阐释。教师的“讲解”对于某些受访者来说尤为必要,如A认为“如果没有单独讲解语法的环节,就没有明确的总结目标,也就不知道该学什么。”

(1) “(语法学习的主要方法)就是看语法书上的规则,然后做练习”(B)

(2) “(语法学习)主要是总结语法规则,让它简明易懂,方便记忆”(C)

(3) “(语法学习)应该先有潜移默化的过程,然后再系统地讲解”(D)

(4) “语法的作用就是把零散的单词串成句子,记住了对初期肯定有用……”(E)

(5) “(老师、语法书)已经把语法规律总结好了,比自己总结的可靠,而且方便”(F)

(6) “总结(语法)的目的就是把它记住,然后再做题”(B)

同时,“语法学习方法”的三个下属节点之间蕴涵着特定的因果逻辑,总是遵循某种先后顺序相伴出现。如B的描述(摘录7)所示:“总结讲解”是为了“记忆”,而后者则构成了“做题”的基础。换言之,学习者通过教师“讲解”等渠道获得语法规则的“总结”,并且基于“记忆”掌握规则,最终通过“做题”等方式巩固知识。受访者不止一次提及这种语法学习模式与其应试水平之间的紧密关联(摘录8—10)。

(7) “总结(语法)的目的就是把它记住,然后再做题”(B)

(8) “高中时候基本上就是做题,所以那段时间的应试技巧提高也比较大”(D)

(9) “当时(高中)学的那些东西(语法)对考试很有帮助”(O)

(10) “……后来(高三)换了新的老师,讲(语法)的很多,题也做的很多,成绩就上去了……”(G)

图2. “语法学习方法”模型图

至此,“语法学习方法”的被访者观点可以总结为图2所示的模型。该模型以一级编码为中轴,左侧是其概念间的类属结构,右侧关联揭示出节点之间的关系。图中的语法学习方法呈现为一个动态系统: 以“总结讲解”为起点,力图实现“记忆”,通过“做题”巩固学习内容并将其转化为应试中的成绩表现,最终实现语法学习方法和目标的衔接。上述观点形成于被访者的中学时期。

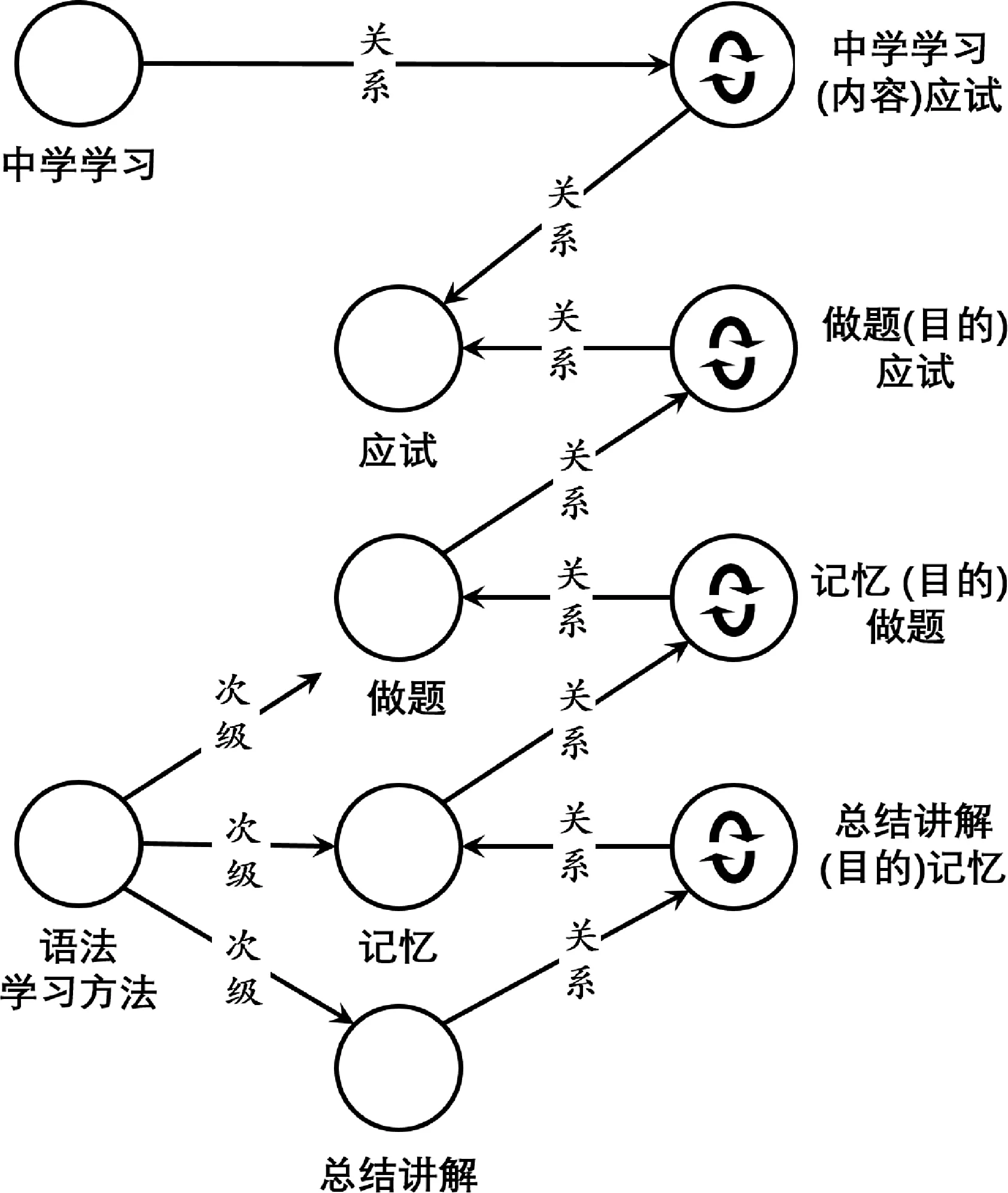

2) 语法特征

“规律”“规则”在访谈资料中出现较多。语法被认为是英语的“规律”,可以帮助学习者尽快掌握英语的使用方法。如F提到“……语法就是英语的规律,掌握了这些规律也就知道该怎么运用不同的句型了”。同时,语法也是一种语言的“规则”,是语言使用中不应背离的规矩。如摘录(11—12)所示,“遵守”“固定”“肯定不能”等用词凸显了语法的规约性。上述节点都在阐述语法的规则属性,因此被归入“固定规则”编码。

(11) “语法就是规则,使用这个语言就得遵守它的规则”(A)

(12) “语法……后面跟什么就是跟什么,比如句子结构,肯定不能出现两个动词之类的……是一种固定的规则”(G)

语法的形式属性得到明显强调。如摘录(13—14)所示,语法被视为从词汇、短语到句子各个层面的形式结构。然而,形式结构和语义功能之间的关系没有得到重视: 没有受访者在描述语法特征时主动提到两者的关联,即使被追问时也认为关系不大。如D认为“不同语法形式其实对意义没有什么影响,主要是显得‘更高级’一些,可以增加写作的评分……”

(13) “(语法)就是单词的形式变化、短语的固定搭配,还有时态、语气什么的”(H)

(14) “语法就是语言的形式结构吧,句型、时态、还有单词用法之类的”(I)

访谈中专门设置了一个环节,询问受访者对“被动语态”“倒装句”等具体语法结构的认识。访谈发现,语法结构的形式操作规则更容易得到关注,如主动语态和被动语态互换中的形式规则。另外,“倒装句”往往被认为是某些语境中或者某些词汇的固定用法;语法形式的差异性可能只是为了实现结构的多样化,避免表达单一。这些数据形成了对“固定规则”、“形式结构”等编码的佐证。

图3. “语法特征”的模型图

被访者对“语法特征”的观点可以总结为图3中的模型。“语法特征”不是一个孤立的主题,对节点矩阵的查询可以清晰地揭示出该节点和“语法学习方法”、“语法功能”之间的关联(如图所示)。通过查询发现,“固定规则”和“语法学习方法”下属编码(“总结讲解、记忆、做题”)相关。以摘录1、2、5为例(参见3.1): C、F和I的各自陈述中分别提及“(语法学习的主要方法)就是看语法书上的规则,然后做练习”“(语法学习)主要是总结语法规则,让它简明易懂,方便记忆”“(老师、语法书)已经把语法规律总结好了,比自己总结的可靠”。其中,“语法学习方法”的相关措辞(加粗并标记下划线)和“固定规则”的相关措辞(加粗)交织出现,揭示了两个主题之间的交集。

与此同时,访谈数据也展现出“固定规则”(“语法特征”的下属节点)和“语法功能”之间的关系。A认为“大学应该单独设置语法课程……缺少了老师的讲解和专门的练习,就会忽视很多语法规则,错误就会增多……”可见“规则”的缺失或者弱化与“正确性”降低有直接的因果关系。类似的关系在访谈资料中反复出现: J说到“……现在(进入大学之后)对语法规则的关注越来越少了,所以有的时候不太确定自己说的对不对”;K在反思中谈到“……现在自己说出来的话错误很多,经常要停下来琢磨时态、句型什么的……是不是语法水平下降了?对语法规则掌握的不那么熟了……”“语法规则”和“正确性”的关系不仅出现频率高,而且往往是在回答其它问题时无意构建起来的,这就更加印证两者关系的可靠性。

3) 语法功能

“语法功能”是另一个浮现于数据之中的主题编码。对语法功能的描述往往都围绕语法的正确性展开:“语法可以保证表达是正确的”(L)、“语法可以避免犯错”(D)。同时,许多受访者都在无意中对比了“口语”和“书面语”与语法正确性之间的关系,烘托出“正确语法”和“不正确语法”两个本土概念(摘录15—19)。访谈数据表明,正确的语法往往被视为“书面语”(“写作”“正式文体”)的要求;而“口语”等实际应用活动则可以容忍不正确语法。当然,受访者并不是将口语等同于不正确,只是说明他们认为语法并非决定口语交际成败的核心要素。

(15) “正式文体中一定需要语法规则,但是口语中,语法不好可能也能说”(A)

(16) “可以根据场合,如口头交谈未必需要遵守语法”(E)

(17) “如果语法不好,对写作的影响可能比较大”(C)

(18) “口语中语法如果不正确还可以接受,书面语上就不行了”(B)

(19) “语法不正确在口语中不影响沟通,但是书面语还是需要语法正确性”(M)

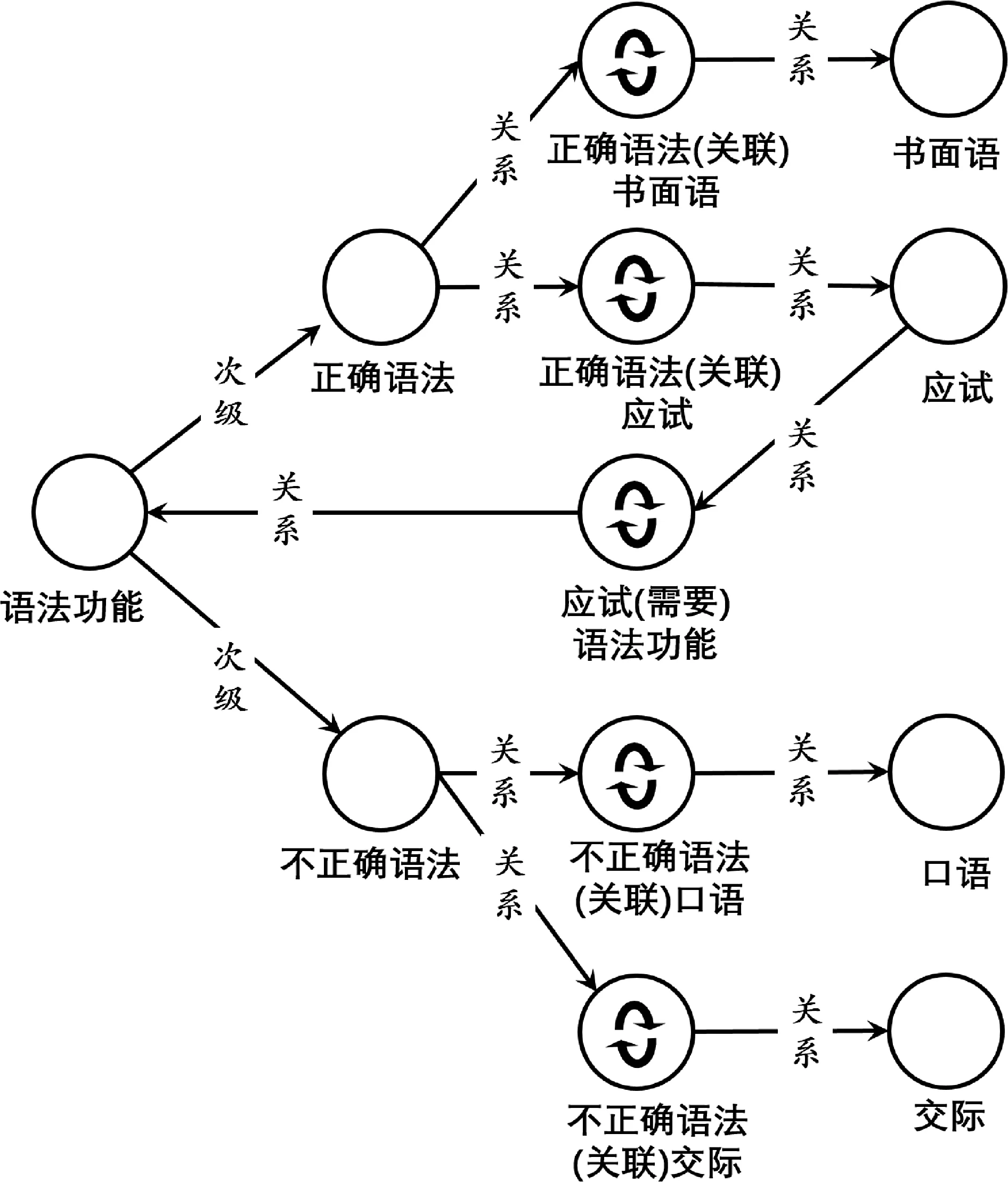

“正确语法”和“应试”之间同样具备显著关系。从访谈数据来看,语法的正确性与其中学时期的成绩有直接关系。基于上述编码,“语法功能”的模型可以构建如下(图-4)。如图所示,“语法功能”具有比较清晰的树状特征,呈现为左侧三个节点之间的层级结构;该主题与其它节点之间的关联较多,表现为右侧的关系结构。

图4. “语法功能”模型图

4) 学习目标

“学习目标”的模式构建如图5。受访者普遍指出进入大学以后的学习目标发生了根本性的变化。中学阶段的以“应试”为目标;大学阶段则完全不同,语音、口语表达、交际、以及写作等方面的困难成为主要矛盾。如M说到“中学时候认为做题才是最重要的,上大学之后完全被颠覆了”;N说“没有了考试,好长一段时间我都不知道该干什么,没有目标”。C发现“现在感觉到,英语还是得会用,如果口语说不出来,那就什么都不行”;D认为“进入大学之后,发现自己很多语音方面的不足,花了好长时间一点一点纠正……中学的时候这个(语音)是没那么重要的”;J在反思中认为自己进入大学后交际能力方面的进步是最大的“每天无论课上还是课下,都有很多用英语交际的机会。老师也鼓励我们多交流,这样才能增强语言的运用能力”。

图5. “学习目标”模型图

不难看出,“应试”到“应用”的转变构成了两个阶段在“学习目标”上的最大区别。中学阶段的教学明确地以“应试”为重点,作为应试的一部分,语法规则的学习理所应当地成为学习者的目标。进入大学阶段,教学重点转移到语言的实际应用上。学习者在交际中感受到多方面的新挑战。强烈的反差促使学习者依据大学阶段的教学重点调整其学习目标:“语音”“口语”等得到更多重视,“语法”则随着应试一同逐渐淡出。

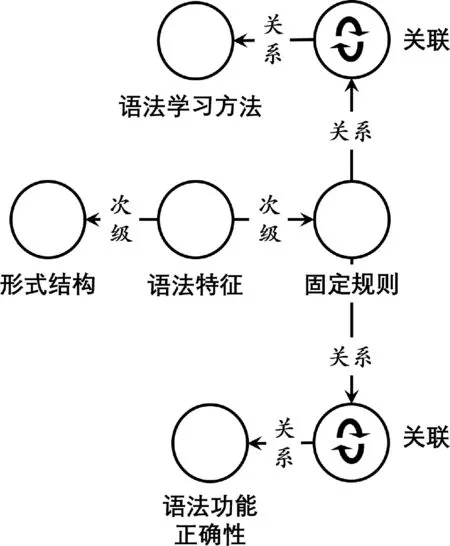

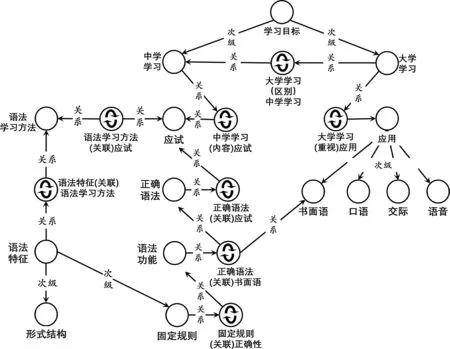

5) 英语专业学生语法学习观

综上所述,被访者语法学习观的主要成分及其内在关联如图6所示。总的来看,语法学习观由学习者的学习目标、及其对语法特征、功能、和学习方法的认识等四部分组成。处于顶端的“学习目标”因不同时期教学重点而调整,引导着语法观的形成、发展、和变化,该节点具化为“中学”与“大学”两个阶段的区别,表现为学习者在中学对“应试”的重视和进入大学后对“应用”的强调。

图6. 语法学习观综合模型

中学阶段,应试的学习目标与语法学习方法、语法的特征及其功能都有直接的关系。如上所述,语法学习方法的三个步骤以“做题”为引导,与“应试”相契合(图2)。与此同时,语法功能与应试的评判标准在逻辑上保持一致(图4)。由于“正确性”与学习者能否遵守语法规则紧密相关(图3),所以,“语法功能”和“语法特征”也表现出彼此适应的特点。至此,中学阶段形成了具有完整体系的语法学习观: 四个主要环节分别解释语法特征、语法功能、语法学习方法和语法学习的目标。在此指导下,学习者比较清楚地了解学习对象(语法)的内涵、外延、方法和目标等主要内容;从而形成了一个内涵与外延相统一,方法与目标相一致,对象与活动相契合的连贯系统。如图6所示,中学阶段的语法学习观模型呈现为一个连续的回路,较直观地反映出观点的完整性。

大学阶段的语法学习观则不然,新的学习目标与其它原有环节呈现出脱节的现象。如图所示,此时的学习者将英语的“应用”作为目标,因此更关注如何改善语音、提升口语表达能力和交际水平等。不过这些活动均没有和学习者既有的语法概念建立起有效的直接关联,甚至出现了交际活动可以牺牲语法正确性的印象(参见3.3)。这种倾向切断了“语法功能”和“学习目标”之间的有效关联,从而使语法学习失去了直接目标,打破了原有语法学习观体系的完整性,致使语法学习活动失去了系统性,语法学习的价值下降。“语法特征”与“学习目标”之间的联系同样被隔断。在大学阶段,随着学习目标向“应用”的转移,语义功能开始受到越来越多的重视,因此,原有认知中以形式结构为主要特征的语法就显得必要性不大。此时,作为一种学习对象,语法的内涵(语法特征)和外延(语法功能)都与学习目标(应用)失去了直接、有效的关联。最后,学习者习惯的以讲解总结、记忆和做题为主要内容的“学习方法”同样无法适应以“应用”为特点的学习目标。对规则的熟悉和记忆并不等同于对规则的熟练运用,两者可能是完全不同的知识类型,涉及完全不同的认知机制。而且,实际应用中也确实不需要学习者解释语法工作规则;另外,句法方面的问题很有可能通过语用机制得以弥补。这些都降低了原有学习方法的实际价值。

综上所述,完整的语法学习观由四大环节组成,可以解释语法学习对象的内涵和外延、并有与之相应的方法和目标。只有当各个部分环环相扣、彼此衔接时,才可能形成完整的观点体系并有效地组织学习活动(如中学的语法学习)。否则,则会出现语法学习在大学里面的无所适从。

6) 语法学习观的构建

综上所述,被访者只有完整的“中学英语学习观”,而没有系统的“大学英语学习观”。进入大学阶段,被访者对语法的认知仍然停留在中学阶段,与当时的学习目标契合,但与大学学习目标脱节。这表明学习者对语法很有可能有一种矛盾的看法,与教师的矛盾心理(高强、张洁,2010)相呼应。尽管受访者仍然模糊地认为语法学习有必要,但是他们既无法准确阐释这种必要性,也缺少对语法学习方法的信心。部分受访者已经开始忽略、甚至反对语法学习了。要改变这一现状需要构建合适的语法学习观。

图6不仅揭示了语法学习中的问题,也提供了解决这一问题的基本思路。进入大学后,当学习目标从应试转向为应用时,语法学习观的其它环节并未同步发展,从而形成了语法学习观体系的脱节。因此,语法教学的改革应该以此为鉴,重视语法学习观的作用,努力弥合语法学习观各环节之间出现的裂痕,重新确立语法在专业学习中的价值和地位。

首先,重视语法特征在语法学习观体系中的基础性地位,基于此确定语法教学改革的方向。简单来说,语法特征也就是对语法基本属性的概括,是对“语法是什么”的回答,源头在于教学语法背后的理论语法(林正军、贾磊,2015)。本研究发现,学习者容易将语法简单等同于形式规则,这样的语法观无法适应其提高应用能力的目标。要解决这一矛盾,需要一种可以兼顾形式和意义的理论作为指导,引导学习者更新其陈旧的观念。综合来看,以构式语法为代表的理论语法很有可能是一个合适的选择。第一,构式语法强调“形义匹配”的观点要求语法教学关注形式结构的语义理据(林正军、姜晖,2012),可以帮助学习者在既有认识上融入形式和意义的关系,实现形式结构和语义功能的融合。第二,其“基于使用”的特色同样要求语法教学以具体应用实例为基础(林正军、刘永兵,2012),重视语法与实际应用的关联。

其次,应向学生展示更多的语法功能,顺利实现语法特征与学习目标之间的衔接。如图6所示,“语法特征”要通过“学习方法”、和“语法功能”与学习目标实现关联。事实上,语法教学的起伏变革已经向我们展示出语法功能的多样性。“正确性”只是传统理念中语法的作用,并非语法的全部功能。研究者在对交际教学法的反思中发现语法教学可以保证表达的“准确性”(Swain & Lapkin, 1998; Hossein & Fotos, 2004),提高交际的效率(胡壮麟,2002)。强调语法的“准确性”功能、凸显语法在交际中的价值不失为重建“语法功能—应用”关系的途径之一。

最后,语法教学改革可能更适合以写作活动为试验依托。首先,如图6所示,写作(即“书面语”)是模型中唯一与受访者既有的语法学习观和大学学习目标同时保持关系的节点。因此,在写作活动中触及语法知识符合学习者的认知预期,便于学习者更迅速地完成由中学向大学的过渡。其次,现有研究在如何基于写作促进语法习得方面已经进行了较为深入地探讨。写作可以促进二语习得(Manchón 2011; Williams 2012)。写作活动不仅形义兼顾,而且全面观照语法知识的宏观(语篇构建)和微观(遣词造句)层面(王敏、王初明 2014);因此有利于引导学习者培养更为科学、全面的语法观。当然,单纯的写作任务无法完成语法教学的目标。研究表明,基于写作的语法学习不仅受反馈方式的影响(张凯、王同顺 2014),而且与学习者注意资源的优化相关(辛声 2017)。从现有研究来看,不同的语法现象可能需要不同的促学策略,具体操作仍需在更大范围内的进一步研究,这也正是未来语法教学改革的研究重点之一。

4. 结语

本研究通过质性研究方法分析了15位英语专业学生对语法学习的观点,基于扎根理论为其语法学习观构建了理论模型。尽管该模型可能仅掀开了英语专业学生语法学习观的一角,但是它展示出语法学习观不是零散的具体观点,而是一个完整的概念体系,各组成环节彼此适应形成了以语法特征为基础、以学习目标为导向、以学习方法和语法功能为衔接渠道的系统。大学与中学的差别会破坏学习者既有学习观的内在系统性,使之无法适应新的学习环境,降低了语法学习的价值。要引导学习者重新构建语法学习观,语法教学中应该充分尊重语法特征的基础性地位,基于合适的理论语法引导学习者积极革新对语法特征的看法,向学习者展现更多层次的语法功能。在各种学习活动中,写作很有可能成为语法教学改革的突破口,是衔接学习者固有观点和目标语法学习观的理想枢纽。