机场鸟击防治的景观生态学途径

戎彦宇,王春意,邓 雯,彭 栓,毛国柱,5,*,莫训强

1 天津大学环境科学与工程学院,天津 300350 2 生态环境部环境发展中心环境管理研究所,北京 100029 3 天津大学管理与经济学部,天津 300072 4 华北理工大学矿业工程学院,唐山 063210 5 天津大学佐治亚理工深圳学院绿色建筑与海绵城市科研中心,深圳 518055 6 天津师范大学地理与环境科学学院,天津 300387

机场鸟击又称鸟撞,是指飞机在起飞、飞行和着陆过程中与空中飞行的鸟类相撞所产生的飞行剐蹭或鸟击征候安全事故[1]。近20年来,我国民航事业发展迅速,与此同时鸟击征候率、剐蹭率和灾害率持续上升。鸟击发生率上升的原因主要包括:第一,飞行器数量增加,飞行速度提高;第二,机场及周边生态环境改善,鸟类数量增加;第三,鸟类保护工作的实施,人类护鸟意识增强;第四,飞行器发动机吸力上升,噪音降低。目前鸟击防治主要包括传统物理、化学、生物方法,其存在短时性和低效性等缺点。本研究主要运用景观生态学理论与生态安全格局理论为机场重点防控的鸟类进行了格局构建,根据机场周边环境对重点防控鸟类的影响,模拟其在机场周边的移动和扩散的廊道,从而识别机场鸟击防范的重点空间区域。未来在机场规划研究中,可通过此方法对规划地块进行鸟击生态评估,从机场选址时就降低鸟击概率[2-3]。

1 研究方法与过程

1.1 研究区概况

华北地区某机场地处华北平原东北部(116.62°—118.13°E,6.318°—41.086°N),北依燕山、东临渤海,受温带季风影响,呈暖温带半湿润大陆性季风气候,气候温和。机场所在区域拥有宽广的沿海滩涂,平原上河网洼淀密布。该机场地处世界鸟类迁徙九大线路之一东亚-澳大利亚候鸟迁飞区(The East Asian-Australasian Flyway)上,河流湿地资源丰富,是我国鸟类南北迁徙的重要停歇地和中转站。基于湿地水陆交界的生态系统特点,这些地区均有较高的物种多样性[4]。

该机场周边环境分布,主要为大面积的城区、村落、农田,河流湖泊资源丰富,零星分布有小面积的林地以及数量众多的水塘。机场周边种植的作物主要有玉米、小麦,少数区域种植水稻。机场飞行区内生境主要为跑道、大面积草坪、房屋建筑以及跑道西侧宽80 m的紧急迫降道[5]。

1.2 范围划定

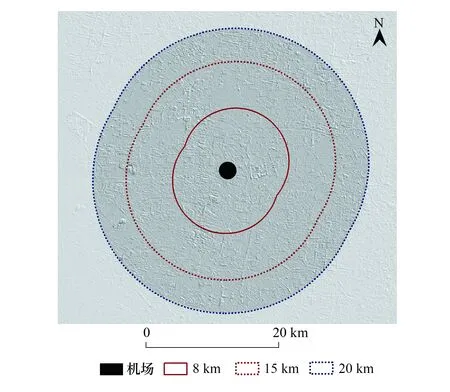

图1 研究范围划分图Fig.1 Research scope division

本研究的范围有3个尺度,分别以机场最长边的两端中点为圆心,以8 km、15 km、20 km为半径画圆,取并集得到3个尺度的研究范围(图1),分别为重点驱赶区范围、重点防范区范围与重点引诱区范围。划分依据如下:

(1)重点驱赶区

根据《中华人民共和国野生动物保护法》、《2020野生动物保护实施条例》、《民用机场鸟情生态环境调查指南》、《民用机场鸟情防范工作评估手册》等文件内容确定8 km为鸟情调研的规定范围,每年必须进行鸟情调研,编制相应的报告。8 km范围属于重点驱赶区,需要对鸟类进行驱赶来降低鸟类与飞机发生碰撞的概率。

(2)重点防范区

依据国际民用航空公约《附件十四 机场》、中华人民共和国行业标准《民用机场飞行区技术标准》等有关净空管理要求[6],选取15 km为净空保护区范围半径,在15—8 km范围内,需要对鸟类进行避让,重点关注鸟类最适宜区域和飞行路线,避开关键战略点。

(3)重点引诱区

根据飞机最小起飞仰角计算得出飞机飞行高度达1000 m时相距跑道20 km。1000 m以下高度发生机场鸟击事故次数较多。因此20 km范围外需要保护和改善重点鸟类栖息地,将危险范围内的鸟类吸引到20 km范围外,从而降低鸟击概率。20—15 km范围可作为吸引缓冲区,较好的保护该范围内的鸟类栖息环境,重点构建向20 km范围外延伸的鸟类廊道,由此把鸟类疏散到20 km范围外。

根据对多个机场的调查走访得知,飞机飞离跑道15 km时的高度已达800 m,而基于文献综述结果,本研究所选取的鹭科类、雁鸭类和鸥科类[7-8]的活动高度普遍低于300 m(迁徙季除外)。可见,在20—50 km范围内的飞机与鸟类没有飞行路线上的交集,高危鸟类对此范围内飞行的飞行没有较大威胁,因此在本研究中,该范围暂时不作为研究与讨论的重点。

1.3 数据来源与处理

本研究采用的2017年10 m分辨率的土地利用数据,由清华大学提供,该数据是基于哨兵影像解译得到的,结合2018、2020年30 m分辨率的土地利用数据与现场调研情况,得到的10 m分辨率2020年土地利用栅格数据,参照GB/T 21020—2017《土地利用现状分类》将其分为耕地、林地、草地、灌木丛、湿地、河流、建设用地和裸地八类。高程数据来源自网站地理空间数据云(http://www.gscloud.cn/),下载使用的是GDEMV2 30 m分辨率的数字高程数据,并重采样为10 m分辨率;采用像元二分模型得到植被覆盖数据[9-12];利用ENVI中的SPEAR工具集(Spectral Processing Exploitation and Analysis Resource)下的“Relative Water Depth”工具对多光谱Landsat8 OLI遥感数据进行水深反演,得到研究区域内的相对水深数据[13-14];土壤类型数据来源于国家科技基础条件平台——国家地球系统科学数据中心——土壤分中心(http://soil.geodata.cn);道路水系数据来源于OSM(http://extract.bbbike.org/);植被类型数据来源于中国科学院生态系统评估与生态安全数据库,基于植被分区的全国植被类型分类方法,研究区植被被分成灌木、草甸、农田植被和乔木四类。

1.4 研究方法

1.4.1层次分析法

层次分析法是将决策问题按照需求进行分解,得到从总目标到各层子目标再到评价准则,最后到具体实施的方案的结构框架[15]。从下到上,分别求得下一层因子对上一层因子的优先权重,再用加权求和的方法递阶归并各备择方案对总目标的最终权重,此最终权重最大者即为最优方案。层次分析法的3个基本步骤为:建立研究决策问题的框架结构模型、构建判断矩阵和计算指标权重并进行一致性检验[16]。

1.4.2最小累积阻力模型

最小累积阻力模型是用来计算从“源”到“汇”消耗能量最小路径的模型,整个路径需要经过不同阻力值的景观[17-18],阻力的大小可以反映适宜程度,阻力越小越适宜。通过比较不同阻力与距离加权值,选择与源栅格距离最近、阻力最小的栅格,重复此过程,将得到的栅格串联就可以得到最小阻力距离[19],也就是从“源”到“汇”距离最近、阻力最小的路径。公式如下:

此函数为单调递增函数,其中的MCR代表需要计算得到的最小累积阻力值;Hij表示从空间任何一点i到源栅格j所需要穿越的距离;Ri表示空间单元的阻力值[20-21];将二者相乘求和的最小值就是研究需要的最小累积阻力值[21]。

1.4.3景观生态学与生态安全格局理论

景观生态学(Landscape Ecology)是一个集成了大到全球、小到个体生态学等相关学科而细分的专业学科,从区域生态学下进行再次分级,位于中间等级。景观生态学理论被用于人类活动对生态环境与地理环境的影响的研究中[22-23]。生态安全格局理论(Security Patterns,简称SP),是基于景观生态学理论并借助地理信息系统发展起来的[19],主要指的是景观中有一些潜在的生态系统空间格局,它由景观中的某些关键局部所处的方位和空间联系共同构成[18-19]。

1.5 研究过程

1.5.1高危鸟类的选取

根据全年调查结果,2019年8月至2020年10月该机场及周边地区的常见鸟类有180种,分别隶属于17个目,49个科。本研究选取机场周边分布密集的鹭科类、雁鸭类、鸥科类3类作为研究对象:

(1)鹭科类的选取:

机场外的鹭类繁殖地距离机场较近,每年夏季繁殖期鸟防压力大。机场东北方向一处鹭类(白鹭、夜鹭、池鹭、牛背鹭)混群繁殖地在每年夏季达到繁殖高峰期,且该区域距离机场仅4km,对机场飞行安全构成严重威胁[24]。机场驱鸟队在日常巡逻中频繁观察到鹭类穿越机场,且穿场时间、路线较固定。机场飞行区内生境复杂,同时周边地区鹭类潜在栖息地多,对机场飞行安全威胁大。通过对机场飞行区调研可知,机场西侧围界边的低洼积水区和围绕四周的茂密芦苇丛、机场南北两端的废弃鱼塘都给鹭科类栖息提供了条件[25-27]。

(2)雁鸭类的选取:

机场周边人工湖泊以及湿地水库资源丰富,为雁鸭类提供大量迁徙停歇和在本区越冬的栖息环境。根据调查结果,在机场周边集群越冬的雁鸭类共有8种,包括赤麻鸭、普通秋沙鸭、罗纹鸭、绿翅鸭等,且数量众多[28]。

机场外的斑嘴鸭繁殖地较多,分布广,鸟类集群数量大。根据调查结果,机场东北方向10 km处的湿地和外部河道为本区斑嘴鸭主要集群繁殖地[29]。此外,斑嘴鸭作为本场的常见夏候鸟,分布较零散,各栖息地集群数量均较多。雁鸭类体型较大,飞行速度快,且机场驱鸟队在日常巡逻中频繁观察到雁鸭类集小群穿越机场。雁鸭类往往都被各机场列为鸟击防范的重点高危鸟种,机场航空器若与质量较大的雁鸭类发生碰撞,后果将是灾难性的[30-32]。

(3)鸥科类的选取:

机场周边河流以及湿地水库较多,水生资源丰富,为鸥科鸟类提供大量适宜的栖息环境以及食物来源。根据调查结果,在机场周边越冬的鸥科鸟类共有4种,分别为西伯利亚银鸥、红嘴鸥、海鸥与渔鸥,其中数量最多的为红嘴鸥和西伯利亚银鸥。鸥科鸟类除集群于宽阔水域的栖息地内[33],本区河道两岸以及湿地周边的大量鱼塘同样吸引着大群鸥科鸟类,该鸟类常与鹭科鸟类混群觅食,且数量众多[34]。位于机场南下滑线距机场1.2 km处的一座小型人工湖为冬季机场鸥科鸟类重点监控区域。该人工湖为冬季西伯利亚银鸥集群觅食地,根据调查结果,本区鸥科鸟类集群数量可达上百只,严重威胁机场飞行安全[35-36]。

本研究提到的鹭科类、雁鸭类以及鸥科类基本上都是我国大多数机场目前需要重点防范的鸟类,且危害程度极高[37-40]。我国东部地区位于东亚-澳大利亚候鸟迁飞区上,每年过境的以上鸟类数量非常多,防治难度较大。本文分别选取白鹭(鹭科类)、斑嘴鸭(雁鸭类)以及西伯利亚银鸥(鸥科类)作为研究范围内的研究对象开展研究。本研究可以为我国大部分机场如何防治以上鸟种提供参考。

1.5.2基于最小累积阻力模型的高危鸟类安全格局构建[22]

一个完整的高危鸟类安全格局应该包含高危鸟类源、高危鸟类活动缓冲区、高危鸟类移动廊道、高危鸟类防治战略点4个部分[41]。

高危鸟类源是高危鸟类最适宜生活并可以持续向外扩散的栖息地,是整个高危鸟类活动的起点;高危鸟类活动缓冲区是以高危鸟类源为核心,受阻力制约向外扩散一段距离形成的区域;高危鸟类移动廊道是两个高危鸟类源之间鸟类最易飞行通过的低阻力通道;高危鸟类防治战略点是廊道上一些具有关键意义的点,根据所处范围不同可分为需保护与改造的战略点(正向)和需破坏与治理的战略点(负向)两类,两类战略点可达到加强高危鸟类移动廊道与切断高危鸟类移动廊道的效果。

(1)高危鸟类栖息地的识别与验证

鸟类栖息地与鸟类生活活动息息相关,可以给鸟类提供生存必须的食物、活动和繁殖场所等[4]。学者们研究发现不同空间尺度上鸟类栖息地选择结果有两种[42],大的空间尺度方面,影响鸟类选择繁殖栖息地的因素多为景观方面的环境因子,例如土地类型、地形、植被情况等;而在小的空间尺度方面,影响鸟类选择繁殖栖息地的因素多与植被群落种类有关[25]。同时鸟类栖息地生境的选择多与海拔高度、水域面积及人类活动干扰程度等有关系[43-44]。

本研究选取了生态因素与干扰因素两大类因素进行评价,在大量研究分析现有资料和典型调查的基础上确定高危鸟类栖息地适宜性评价因子,具有较高的可信度和应用价值。同时,本研究在机场15 km范围内进行鸟情调研,将调研结果定位并可视化,与本研究中模型结果进行比对。

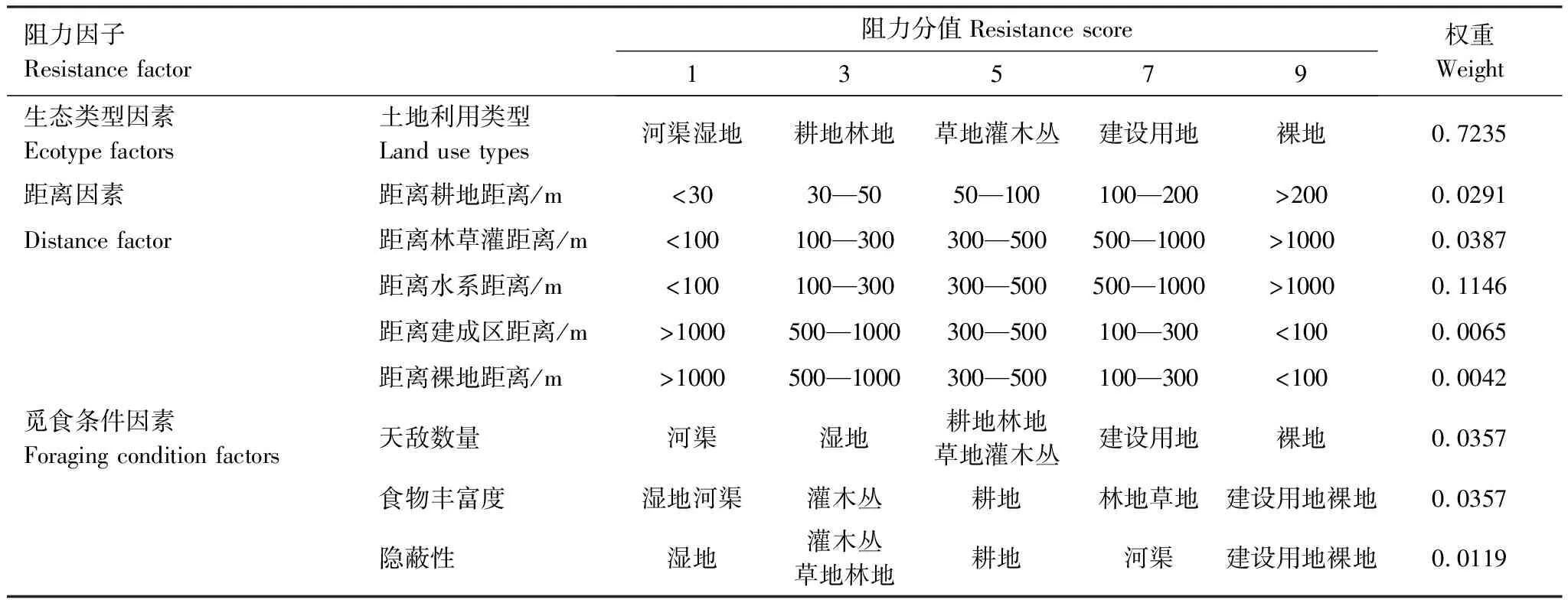

(2)阻力系数的确定与阻力面建立

本研究选取的3种鸟类:鹭科类、雁鸭类、鸥科类都为水鸟,环境中影响其移动的阻力因素相似,因此构建3种鸟类通用的阻力评价表。从3个方面讨论影响鸟类移动的阻力值[45-47]。研究发现3种鸟类受人为干扰较大,多选择远离人类活动干扰的路线[35,48];河渠湿地等可以提供丰富的食物与休憩环境;耕地内食物丰富[27,29],且植被高度较矮,不影响鸟类飞行[24-25,49];林地可以提供短暂的休憩落脚点故阻力较小[50-52]。针对确定的阻力评价因子,邀请三名专家进行打分,并利用层次分析法得到各指标权重(表1)。

表1 高危鸟类生态阻力因子及其权重和相对阻力值

将阻力系数评价表中的数据赋值于每个栅格得到成本栅格,再进行最小累积阻力计算得到最小累积阻力表面[52-54],源地不同或者成本栅格赋予的阻力值不同,生成的最小累积阻力表面是不同的[55]。最小累积阻力值的大小可以用来判断源地向外扩展的可能性,生态阻力越大,高危鸟类扩散越迟缓,消耗的能量越多,一般情况下源地在整个生态过程中是最适宜的[53]。

(3)高危鸟类活动缓冲区识别

缓冲区的特点是随着缓冲区边界向外围的扩展,景观对物种的阻力随之增加,但这种增加并不是均匀的,有时是平缓而有时则非常陡峻。缓冲区的有效边界就可以根据这些阈值来确定[56]。可以根据阻力值和距离、面积的一些特征曲线来判断缓冲分割的阈值,本研究将缓冲区分成三级。

(4)高危鸟类移动廊道构建

(5)高危鸟类防治战略点识别

确定高危鸟类防治战略点的目的在于完善高危鸟类移动廊道系统[57]。可以将最小累积阻力表面看做一个类似于地形高程的栅格,阻力值最大处类似于高程最高处,故最大阻力值的连线称之为“山脊”线。同理,最小阻力值的连线称之为“山谷”线[58]。廊道与山脊线相交处为生物能量交换最困难的山脊战略点,廊道与山谷线相交处为生物能量交换最容易的山谷战略点[59]。

本研究中,8 km内采用山谷战略点,8—15 km内圈采用山谷战略点、外圈采用山脊战略点,15—20 km采用山脊战略点。重点破坏山谷战略点的优势生态环境,从而切断重点驱赶区内高危鸟类移动廊道,降低高危鸟类的生存适宜性与飞行频率;重点修复重点引诱区内山脊战略点的生态环境,从而使高危鸟类移动廊道与跳板增多,增加高危鸟类的生存适宜性将重点驱赶区与重点防范区的高危鸟类吸引到此区域内。

1.5.3重点区域识别

重点区域是指在机场鸟击防治格局中的重要地块,需要重点进行改造和治理。

重点驱赶区的范围为8 km范围内,此范围内是机场鸟击的危险区,其中需要重点关注的战略点为廊道与“山谷线”的交点,此类战略点是鸟类移动极易通过的点位,通过增加战略点的生态阻力来切断鸟类廊道,进而减少鸟类在8 km范围内的活动。同时8 km范围内栖息地因为缺少了与范围外源的能量交换,范围外的鸟类不会再来8 km内栖息,减少了鸟类的汇入,8 km范围内的鸟类数量得以减少。

重点防范区的范围为8—15 km范围内,此范围是机场鸟击的重点关注区,鸟类在此频繁的活动会增加机场鸟击的概率,需要重点关注的战略点为廊道与“山谷线”与“山脊线”的两种类型的交点。在靠近机场一侧的战略点为与“山谷线”的交点,切断此类战略点,就可以阻止鸟类前往8 km内的重点驱赶区,形成一种向外推鸟的排斥力。同时在重点防范区靠近重点引诱区一侧的战略点为与“山脊线”的交点,改善此类战略点的生境,就可以增加鸟类向重点引诱区移动的通道,形成一种向外引鸟的吸引力。一推一引相互作用将鸟类引入安全区域,从而降低机场鸟击的概率。

① 控制器主要承载系统保护和报警功能,主要通过微电子芯片控制,并且可以实施远程控制和用户管理,记录系统发电信息,其参数要求为最大组件功率66kWp、最大电流30A,空载电流小于50mA[5];

重点引诱区的范围为15—20 km范围内,此范围内是吸引鸟类的最佳范围。范围过大、距离过远则会对机场附近的鸟类失去吸引的能力。重点引诱区内应该建立对鸟类有强大吸引力的生态环境。需要重点关注的战略点为廊道与“山脊线”的交点,通过改善此类战略点,可以降低鸟类向重点引诱区移动的难度,使吸引力更好的传递,从而将鸟类更好的转移和保护起来。

2 实例结果与分析

2.1 高危鸟类生态格局构建

2.1.1高危鸟类生态源地识别结果

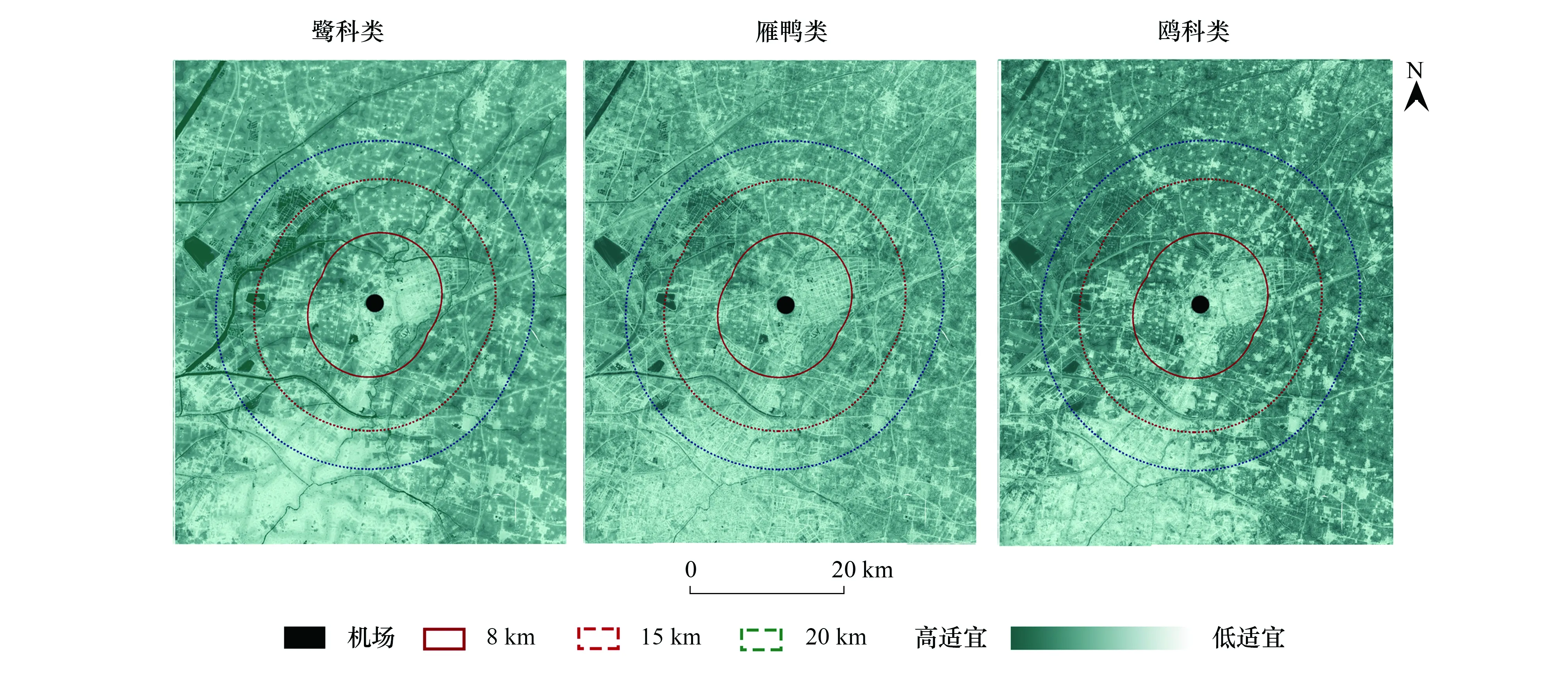

在高危鸟类栖息地评价模型中,研究区栖息地适宜性由0—1之间连续变化的数值表示。数值越接近1,表明地块越适宜高危鸟类生存栖息,结果如图2所示。

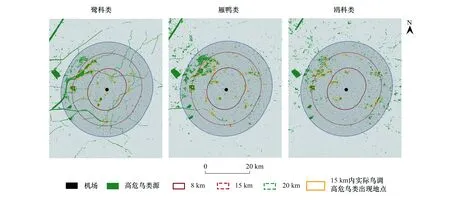

图2 高危鸟类栖息地适宜性分布图Fig.2 Distribution map of habitat suitability for high-risk birds

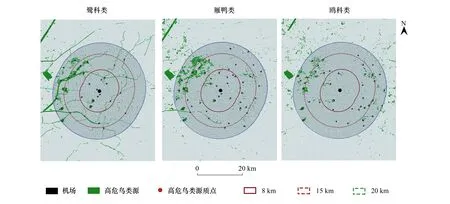

根据岛屿生物地理学理论的研究,栖息地必须具备一定面积才能承担起生物的栖息活动。本研究筛选出面积大于1万的地块,作为高危鸟类的栖息地,并生成大块栖息地的质点(图4)。通过对现场15 km范围内调研与观测,证明准确率在80%,剩下的20%虽然没有高危鸟类出现(图3),但是作为高危鸟类潜在的栖息地,同样值得重点关注。

图3 15 km内实际鸟调高危鸟类出现位置图Fig.3 Actual birds within 15 kilometers of the location map of high-risk birds

图4 高危鸟类生态质点与源分布图Fig.4 Distribution map of ecological mass and source of high-risk birds

对照土地利用图可以看出,鹭科类栖息地主要依托林地和水系湿地分布;雁鸭类栖息地主要依托林地和湿地分布并对水系密度要求较高,河网密集的河道也会成为其主要栖息地;鸥科类栖息地主要依托大面积的林地和湿地分布。

以该机场为例,8 km范围内需要重点关注的是机场南北起飞延长线上东北方向的两块大面积林地与西南方向的河道交汇处;8—15 km范围内需重点关注场北部偏西方向15 km处的大面积水田湿地;15—20 km范围内需重点打造与改善大面积高危鸟类栖息地。高危鸟类栖息地数量与比例如表2所示。

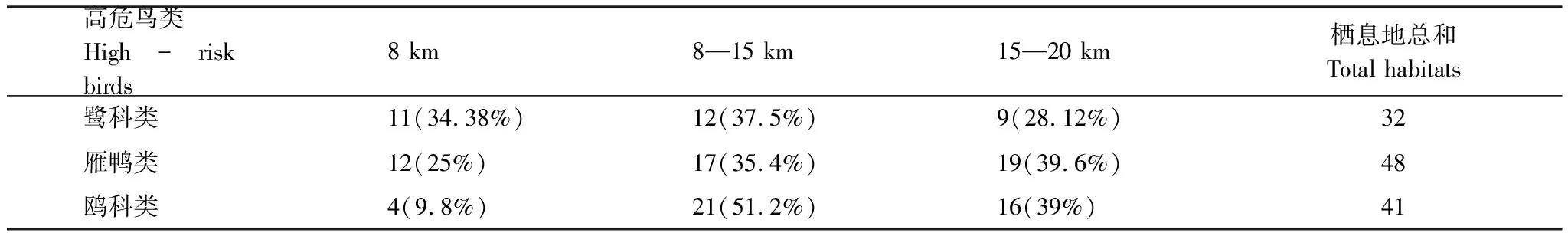

表2 高危鸟类栖息地分布数量与比例

2.1.2高危鸟类阻力面建立结果

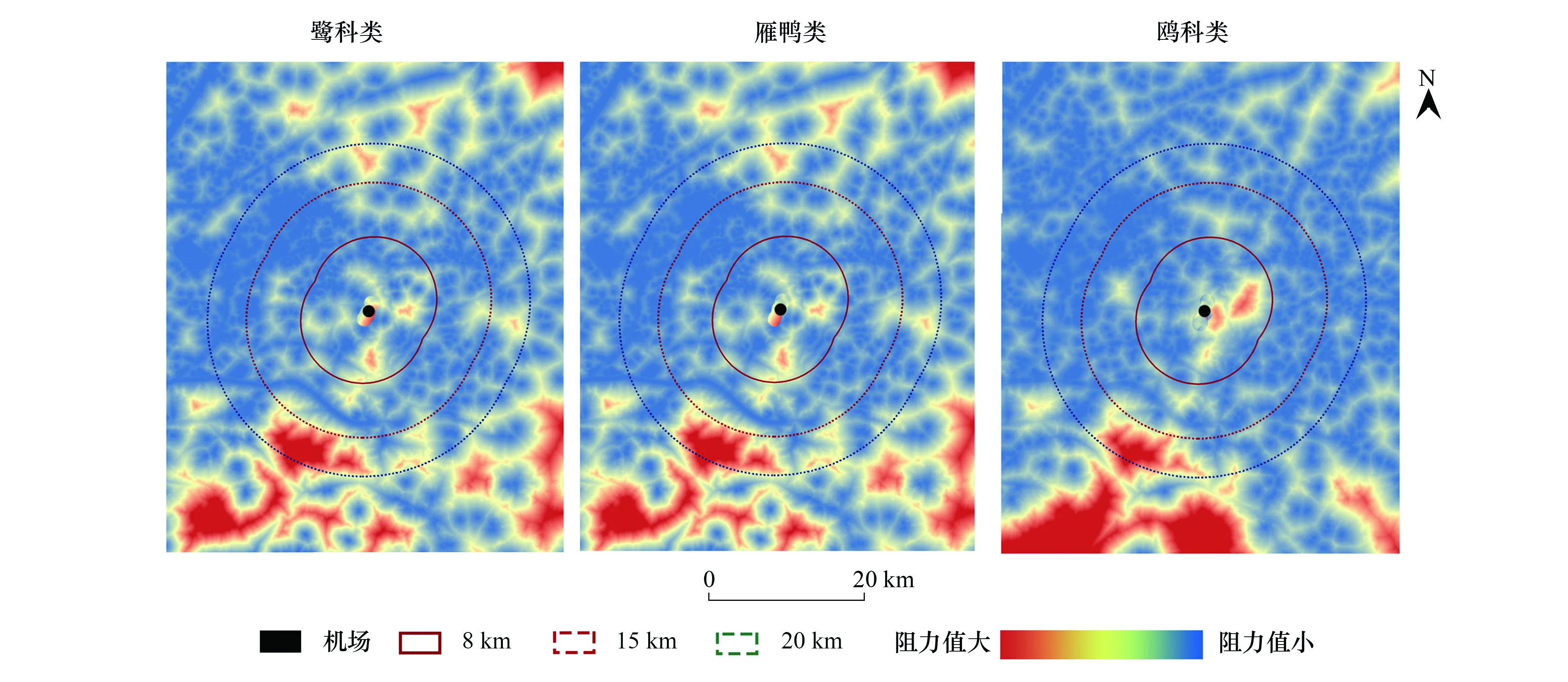

最小累积阻力表面是反映物种运动的时空连续体,可以用等阻力线表示为一种矢量图。根据最小累积阻力表面,进行空间分析可以判别缓冲区、廊道、辐射道和战略点。

图5 高危鸟类最小累积阻力面Fig.5 Minimum cumulative resistance surface for high-risk birds

基于上文中的阻力值面,利用ArcGIS生成本研究所需的最小累积阻力面(图5)。高危鸟类高阻力值主要分布在建成区与裸地,这些区域人类干扰大,食物较少,不适宜高危鸟类栖息与飞行活动。低阻力值区域主要沿湿地河渠分布,这些区域有丰富的食物和休憩场所,适宜高危鸟类栖息与飞行活动。

2.1.3高危鸟类防治缓冲区识别结果

本研究根据阻力阈值法对高危鸟类三级缓冲区进行确定,根据最小累积阻力的直方图在突变处划分,阈值分别为600、1200、2000。从图6中可以看出,高危鸟类的防治缓冲区以生态源地为中心,向四周扩散。鹭科类防治缓冲区主要沿着河网湿地向外扩散,呈带状分布;雁鸭类防治缓冲区依托湿地、河流交叉口和人员干预少的条状河流向外扩散分布;鸥科类防治缓冲区整体分布比较均匀,主要远离人类干扰强度较大的区域。

图6 高危鸟类防治缓冲区图Fig.6 High-risk bird control buffer map

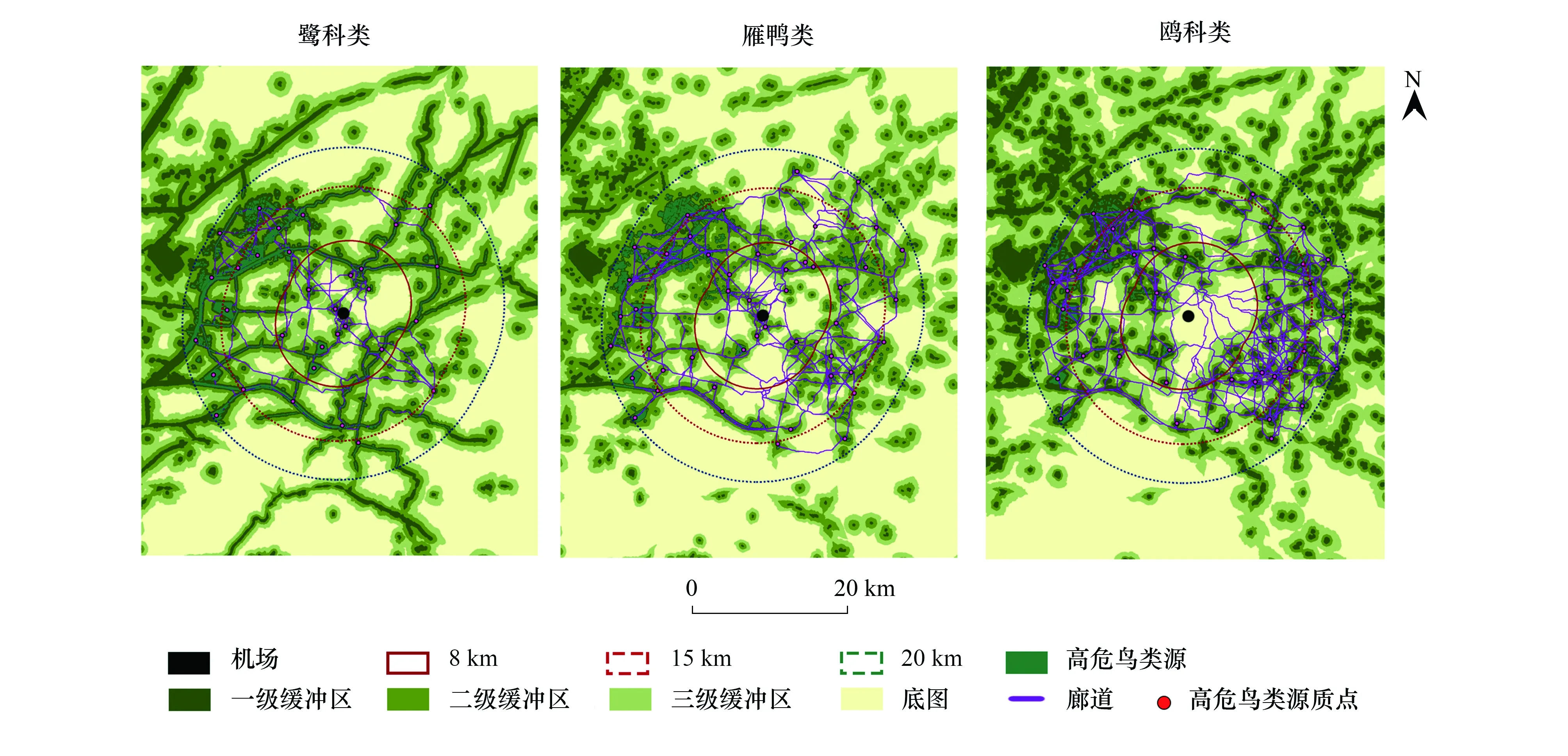

2.1.4高危鸟类防治廊道构建结果

3种高危鸟类防治廊道分布情况不同,高危鸟类的飞行廊道将源两两连接。对照土地利用图发现,3种高危鸟类飞行廊道具有共同特点,廊道密集分布在大面积湿地与林地区域,并且8 km范围内多为横穿机场的廊道。鹭科类防治廊道多集中在0—15 km范围内,廊道跨度较短;雁鸭类防治廊道在3个区域分布较为平均,廊道跨度较短;鸥科类防治廊道多集中在8-20 km范围内,廊道密度大,且廊道跨度较长(如图7)。

图7 高危鸟类防治廊道图Fig.7 High-risk bird control corridor map

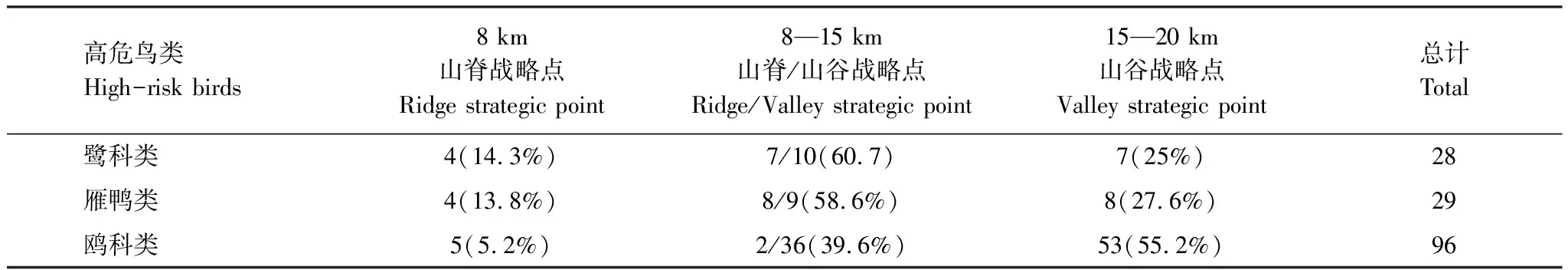

2.1.5高危鸟类防治战略节点构建结果

高危鸟类防治战略节点分为两类,一类为“山脊战略点”,另一类为“山谷战略点”。3种高危鸟类在8 km范围内战略点多为林地与河道交汇密集区,15—20 km范围内战略点主要为临近水系林地的建设用地与裸地。研究区内需关注的高危鸟类防治战略点的具体分布如图8所示,数量与比例见表3。

表3 高危鸟类防治战略节点数量与比例

图8 高危鸟类防治战略节点图Fig.8 High-risk bird control strategy node map

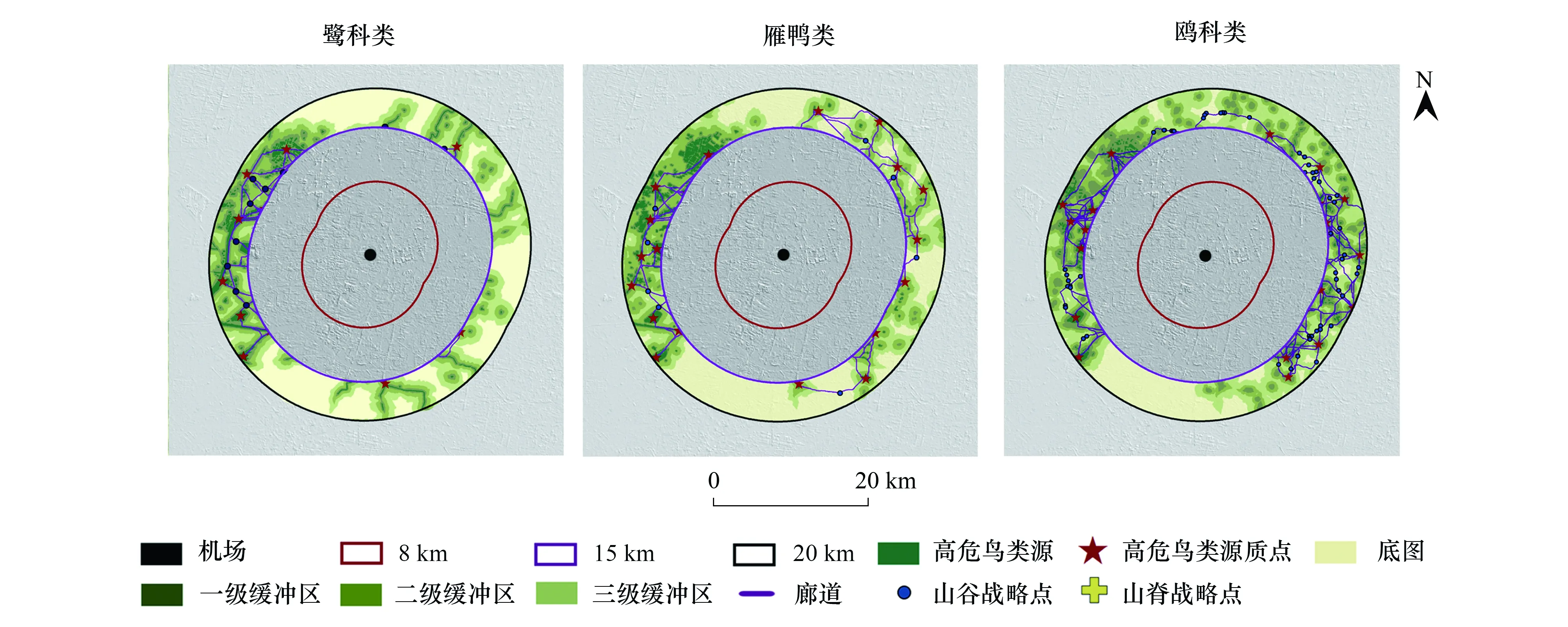

2.1.6高危鸟类防治生态安全格局构建结果

通过对高危鸟类源点、生态源地、防治缓冲区、防治廊道、防治战略节点等图层进行叠加组合,得到高危鸟类防治生态安全格局图。如图9所示,在机场西北方向有大片适宜鹭科类栖息的区域,8 km范围内鹭科类廊道密度较大,说明鹭科类可以频繁穿场,战略点数量较多;8—15 km范围内,廊道密度适中,主要集中在机场北部的河流湿地处,主要与8 km范围内的栖息地进行连接,战略点数量适中;15—20 km范围内廊道数量较少,主要位于机场北部的河流湿地处,战略点数量也较少;在机场西北方向有大片适宜雁鸭类栖息的区域,8 km范围内雁鸭类廊道密度适中,说明雁鸭类在此范围内活动不多,战略点数量适中;8—15 km范围内,廊道密度较大,主要集中在机场周边的河流湿地处,主要与15—20 km范围内的栖息地进行连接,战略点数量较多;15—20 km范围内廊道数量较少,主要与8—15 km范围内的栖息地进行连接,战略点数量也较少;鸥科类在8 km范围内廊道密度小,说明鸥科类在此范围内活动不多,战略点数量少;8—15 km范围内,廊道密度适中,主要集中在机场周边的河流湿地处,主要与15—20 km范围内的栖息地进行连接,战略点数量适中;15—20 km范围内廊道数量较多,主要与8—15 km范围内的栖息地进行连接,战略点数量也较多。

2.2 驱避诱重点区域

2.2.1重点驱赶区

重点驱赶区为8 km的范围,此范围是机场鸟击的危险区。重点驱赶区内鸟类的频繁活动会增加机场鸟击的概率,因此需要对8 km范围内的栖息地进行重点鸟情观察和环境整治。

图10 高危鸟类重点驱赶区图Fig.10 Map of key repelling areas for high-risk birds

由图10可知,重点驱赶区内鹭科类的适宜栖息地较多,且主要位于飞机起飞跑道的延长线上,这是非常危险的。通过对比土地利用类型发现,这些危险栖息地主要依托河流与林地存在,河道蜿蜒,林地茂密,并且周围建设用地较少,生态环境良好且很少有人类的干扰。针对重点驱赶区内的鹭科类与雁鸭类情况,需要对识别出来的栖息地和战略点进行现场鸟情观察,并进行生境改造,对鸟类聚集区采取林地底部稀疏化、清理河道内高大植被以及放置专门驱鸟设备等方法。重点驱赶区内鸥科类栖息地较少,但鸥科类的廊道网比较密集,这也是因为机场周边生态环境较好,很少有干扰鸥科类飞行的因子存在。因此对于鸥科类来说,应重点改造识别出来的战略点的生态环境,减少水源和食物来源,从而减少对鸥科类的吸引,切断鸥科类的飞行廊道。

2.2.2重点防范区

重点防范区为8—15 km的范围,此范围是机场鸟击的重点防范区,鸟类在此频繁的活动会增加机场鸟击的概率,但是因为此范围较大且飞机已经具有了一定的飞行高度,发生鸟击的概率有所下降,因此了解此范围内鸟类的移动路径,在规划飞机飞行路线时适当的避让开,可降低鸟击的概率。此范围内需要重点关注的山谷与山脊两类战略点,在靠近机场一侧切断山谷战略点,就可以阻止鸟类前往8 km内的重点驱赶区,从而形成一种向外推鸟的排斥力。同时改善山脊战略点,就可以增加鸟类向重点引诱区移动的通道与踏脚石,形成一种向外引鸟的吸引力。排斥力与吸引力相互作用将鸟类引入安全区域,从而降低机场鸟击的概率。

由图11可知,重点防范区内雁鸭类和鸥科类的适宜栖息地较多。其中鸥科类的廊道在机场的西北方向,廊道网络密集需要重点关注,东南方向廊道网络也较密集但更加靠近重点引诱区,所以此区域可以重点打造,成为吸引鸥科类的一个基地。雁鸭类的战略点多集中在机场北部起飞延长线上,且距离重点驱赶区较近,对照土地利用类型可知,此区域的地类为河道,并且这些地方河网密集弯曲,可以给雁鸭类提供水中漂浮的良好环境。重点防范区内适宜鹭科类栖息的栖息地主要依托河渠分布。

图11 高危鸟类重点防范区图Fig.11 Map of key prevention areas for high-risk birds

2.2.3重点引诱区

重点引诱区为15—20 km的范围,此范围是吸引鸟类的最佳范围。范围过大、距离过远则会对机场附近的鸟类失去吸引的能力。重点引诱区内应该建立对鸟类有强大吸引力的生态环境。此范围内需要重点关注山脊战略点,通过改善此类战略点,可以减少鸟类向重点引诱区移动的难度,使吸引力更好的传递,从而将鸟类更好的转移和保护起来。

由图12可知,重点引诱区内适宜鹭科类栖息的区域主要分布在机场西北部的河渠和湿地内,需要重点打造的战略点也分布于此,需要改善战略点生态环境,采取如种植高大乔木,增加鹭科类食物等生态方法。雁鸭类和鸥科类主要分布在机场西北部的湿地和河渠、东北和东南方向的河渠中,其中鸥科类分布较多。

图12 高危鸟类重点引诱区图Fig.12 Map of key attracting areas for high-risk birds

3 结论与讨论

本研究以华北地区某机场为例,根据实际鸟情调查统计结果选取机场高危鸟类为研究对象,运用景观生态学理论构建高危鸟类的防治格局。本研究并不仅限于单一的驱鸟研究,而是运用排斥力与吸引力相互结合的方式,通过识别出机场周边不同范围内重点鸟类的栖息地,构建重点鸟类的生态格局和生态网络,确定重点鸟类飞行路线与战略点,采取刚柔并济的生态治理方法,针对不同尺度内的不同的土地利用类型采取相对应的措施与管理办法,在不破坏生态环境的前提下,将处于造成鸟击风险地区的鸟类转移到对飞机不会造成威胁的安全区域。从更宏观的角度出发探索土地类型应该如何利用从而降低机场鸟击概率,弥补传统物理、化学、生物驱鸟的短时性,既符合新时代生态保护的要求,又可以达到降低鸟击概率的效果。同时也为未来机场建设的选址提供更科学、更有效的研究方法。

本研究选取我国大多数机场需要重点防范的3种高危鸟类展开研究。我国机场目前需要防范的高危鸟种往往在30—40种之间,种类不多,但不同地区会有该地区特有的高危鸟种。因此,在研究中根据不同高危鸟种设置对应的阻力因子,并使用本文提出的方法构建对应高危鸟类生态安全格局是能够实现的。本研究是个持续的过程,初步在武汉、秦皇岛、大同等地区的机场进行实践应用,未来会根据实际应用效果不断进行优化与改良,进而帮助完善机场的鸟击防治工作。