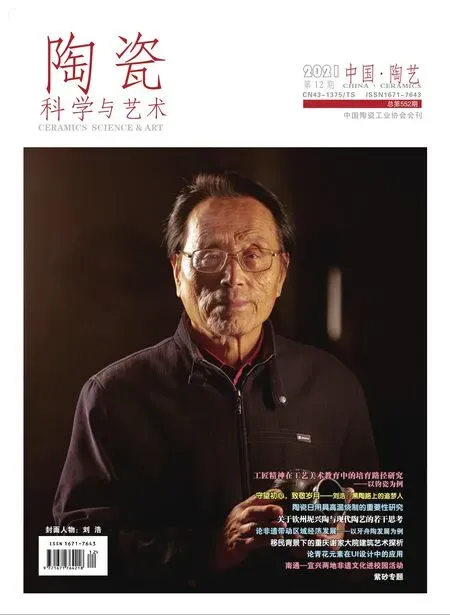

移民背景下的重庆谢家大院建筑艺术探析

唐小芬

重庆工商大学艺术学院 重 庆 400000

明清时期是古代巴蜀地区发生巨大变革和动荡的时期,由于战争、天灾等一系列原因,导致这里人口骤降,地广人稀。后经过两次“湖广填四川”移民运动,移民入川终于取得胜利,四川成为了千万级人口大省,其中以湖广、江西地区的移民人数最多。经过这两次大规模的移民运动,四川地区迎来了人口、政治、经济、文化上的快速发展,同时促进了新文化的产生,将巴蜀文化从内敛、独立,带向包容、开放,呈现出了一个多元化的社会风气。巴蜀地区也因此成为了复杂的移民地区,他们将各自家乡的语言、文化、风俗习惯带到四川,从而碰撞出一系列的移民文化产物。如有满足居住需要的民居建筑;维系家族和谐需要的宗教建筑;同乡联谊需要的会馆建筑和各种文化交流碰撞出的新川剧、四川官话等等[1]。而在移民背景下的川渝民居则是能很好体现出这种多元化社会风气的产物。

一、谢家大院历史背景及地域特征

重庆谢家大院是一座建于明末清初的南方民居建筑,总建筑面积在2000平方米左右,位于重庆渝中区道门口东水门大桥旁,紧挨重庆湖广会馆与明清客栈,背靠重庆脊梁南山,怀抱长江。院子是在清末民初由一位有名的谢字号绸庄老板建成。虽如今院子坐落在重庆渝中区一条不起眼的巷子里,但谢家大院在当时可谓是豪宅,它是近代西南首富“汤子敬”的岳丈——谢艺诚的祖宅。汤子敬被称为“汤百万”,他是近代中国金融家和近代重庆工商巨子,原为江西人,由于战乱逃荒到重庆,14岁在“谢亿泰”布店做学徒谋生,后向其老板谢艺诚学习经商,并娶其女为妻,在清末民初积累起了万贯家财,成为当时重庆的首富。谢氏祖上是通过“湖广填四川”移民过来的江西临川移民,谢艺诚也是清末时期重庆最大的布行老板,所以谢氏在当时的重庆也算得上是名门望族[2]。

随着重庆主城区近几十年来的发展和变革,老旧瓦房基本被拆除和重建,而这座大规模、装饰精巧且保存较完整的川东瓦房民居建筑仍能屹立在此,充分说明其价值所在。谢家大院不仅是一座民居,它更是一座具有鲜明时代特征和地域特色的文化建筑;对于重庆而言,它是这座城市近三百年历史变迁的见证者。

二、谢家大院建筑空间特色

(一)大院整体风格

谢氏祖上是从江西临川移民到重庆的,临川位于赣中地区。谢氏在修建谢家大院时,自然也将江西地区的赣派建筑风格融合到了谢家大院,从而形成了这座风格独特的民居建筑。谢家大院仅从外观上来看,是看不出其奥妙所在的,因为赣中地区的传统民居在外观建筑上都是很朴素的,通常将更精细的装饰隐藏在建筑的内部,这也是因为江西人比较内敛低调,从而形成了这座外观朴素、内部精致典雅的庄园。

谢家大院从整体上看是一栋四进两层、外黄墙灰瓦、内木结构的建筑院落,外形朴素;而院内的大厅空高近十米,门窗、梁、屋檐均为复杂的镂刻,有的作贴金装饰,整体营造出一种外简内繁的神秘感。大院整体采用中轴线对称的空间布局,以天井为院落的中心,将前堂、后堂、两侧的厢楼和廊道围合起来,形成一个外封闭、内开敞的院落空间。在大院的门口可以看到石雕门楣、砖雕影壁和木雕门罩。踏过门槛,能看到院内还修建了两道门槛,从外到里,层层递进。一道镂空雕刻的“屏风”出现在天井的中心,将院落分为了前堂、后堂和厢楼。屋顶采用悬山式的两面坡屋顶,内部采用两头穿斗、中间抬梁的构件,这种抬梁穿斗式相结合的运用,使得建筑浑然天成。

(二)天井

天井作为一种建筑空间形态,普遍存在于中国的传统建筑中,多适用于南方湿热多雨的天气,一是为了通风散热、采光,二是有利于防卫和增加房屋使用面积[3]。四水归堂的天井式民居是最能体现赣派民居的建筑特色,在赣派建筑平面布局中属于重要的建筑元素[4]。天井经过本土文化和外来文化的相互影响,也逐渐发展出了各种形态不同、布局灵活的天井院落,加上其特殊的地理和气候原因,天井在川渝传统民居建筑中被广泛运用。

谢氏在修建大院时很好地运用了天井,使得大院能够很好地避免重庆潮湿多雨、夏季闷热等气候问题。天井的存在使得雨水不会堆积在屋顶上,雨水经过瓦片,掉落于地面,排水至天井,解决了木头潮湿发霉、空气不流通、不散热等现象。此外,天井还有排烟、疏散避难的功能,在巴渝传统民居的修建中,一般都会在天井下放置水缸,一是以备不时之需,防火而用;二是从风水学上来看,认为水缸有聚财的作用,水是财富的象征,有财不外流的寓意;最后能起到观赏的效果,可作为装饰品置于院落中,起到一物多用的效果[5]。

(三)屋顶

在中国传统民居建筑中,屋顶往往是最显眼的部分。通常屋顶起到遮风挡雨的作用,也代表着房屋主人的身份地位。谢家大院采用了悬山式的两面坡屋顶,这样不仅有利于防雨,同时保护了山墙,这对于重庆多雨的气候来说,是最合适不过的。在屋顶内面则采用抬梁式与穿斗式相结合的体系,一是可以将房屋的空间增大;二是因为重庆复杂的地形,穿斗式结构灵活,不仅能适应重庆的山地地形,同时用材经济,施工方便。可以看出大院主人在修建院落时,不仅是将赣派风格进行了延续,同时也充分考虑了重庆的山地特点,也更好地将大院建造得有当地独特的味道。

三、谢家大院建筑构件分析

(一)脊饰

屋顶脊饰一般由正脊、垂脊组成,它们有不同的形态、图案和色彩,其中正脊的装饰比较突出。正脊是屋顶两坡面顶端相交的地方,垂脊主要是固定屋顶和瓦片,都是屋顶结构和装饰中不可缺少的一部分。

大院正脊主要是以松鼠为主,加以葡萄点缀,由于鼠的繁殖能力强,葡萄多籽,所以鼠和葡萄被寓意为多子多福;垂脊上则较朴素,刻有“福禄寿喜”等浅浮雕做装饰;在院落的中轴线处还有一处构件,称为“宝顶”,它原是保护脊饰免受雨水侵蚀,后因其造型多样被运用较多,因所处位置的特殊性,在民间也被予以镇宅辟邪的作用。谢家大院的宝顶一共有两处,一处以蝙蝠为宝底,宝身刻以牡丹的金色花瓶宝顶,寓意保佑家人平安幸福,家庭富贵;一处以仙鹤为宝底,宝身为鹿、松鼠、牡丹等的宝顶,寓意松鹤延年,高升富贵。[6]

(二)瓦当与滴水

瓦当在中国古代民居建筑中是筒瓦前的挡片,主要是防止雨水倒灌、保护檐头和美化屋面轮廓。瓦面弧形向下,形状与图案纹样多样。滴水是两个瓦当之间最下面的一块瓦片,主要用来引导雨水向下流,避免侵蚀屋檐和墙体,瓦面弧形朝上,水滴造型,图案多样。瓦当和滴水共同保护了屋檐和墙体,使屋顶更具形式美、和谐美。也因此,两者在传统民居装饰结构中起着必不可少的作用。谢家大院的瓦当造型为莲花瓣状的圆形植物纹样,滴水造型为三角形兽面纹样,整体纹饰丰富多彩,造型独特,象征着福瑞和吉祥。

(三)门窗

门窗在中国传统民居建筑中,是不可缺少的构件,对于门窗的形式,人们也是十分看重的。整个大院的门窗不仅在装饰造型上注重审美,同时在工艺用材上也十分考究,门窗上精致的装饰也使得整个院落更加大气典雅。

谢家大院的大门低调却不失内涵,从大门的门楣、影壁上的装饰上可以看出,屋主在建造房屋时的讲究以及用心。大门往往代表着屋主的身份和社会地位,朱红色油漆的大门上扣着两个用铜做成的兽面狮子头门环。大院选用狮子头作为门环,一是狮子比较凶猛,可以起到镇宅的功能;二是狮子寓意着事事如意。随即是石刻的门楣上刻印着“宝树传芳”四个字。据史料记载,谢艺诚在买下大院后特地新建了一道大门,并在门楣上镌刻“宝树传芳”,因为“宝树堂”被誉为是天下所有谢氏家族的盛名堂号[7]。门楣可以说是房屋的眼睛,它不仅是门上的一种装饰物品,同时还表达了屋主的美好愿景,将他认为最珍贵的东西刻在门楣上,希望世代流传下去。虽然在文革时期,门楣上“宝树传芳”四个字被铲掉,但现在仍能依稀看见。门罩则延续了赣派建筑风格,采用了垂莲柱木雕门罩,并配以砖雕影壁,顿时将主人的气派表现了出来。

窗户作为古代传统民居建筑中不可缺少的装饰构件之一,不仅可以用来采光、通风、观望,还起着画龙点睛的装饰作用。谢家大院的窗户都是以槛窗配几何图案,少许的梅花雕花做点缀,在保证其功能性的同时,将院落内部的审美性也再次提高,以轻盈通透的木质材料为主,与大院的建筑协调统一。窗户上的几何图案整齐有规律,将视觉冲击力整体提高。

(四)撑弓

撑弓是中国古代建筑中的重要构件之一,是檐下用来起支撑作用的木雕构件,起到受力和稳固结构的作用。撑弓一般尺寸较大,与木雕相结合,雕刻内容多样,工艺精美。从明代开始,撑弓就逐渐从实用功能转向审美功能,开始出现各种复杂、繁琐的雕刻,从最初的竹节、花鸟、树木等浅雕,演变成将神话传说、民间故事、动物花草等纹样雕刻在撑弓上,被赋予一定寓意。撑弓的样式主要有板式、棒式、角式,而谢家大院将这三种样式的撑弓都运用在了建筑结构上,体现出撑弓不同形式的美。撑弓不仅满足了结构的功能性,还点缀了梁枋柱,其精致的装饰图案也将大院的庄重典雅和精美感提高。

(五)柱础

柱础是用来承受房屋重力的一种建筑构件,在木结构建筑中,柱础是必不可少的。古代人们为了不让房屋受到雨水的侵蚀,防止木头潮湿腐烂,会在柱子的脚底上放一块石头,让柱面与地面分隔开,起到防潮的作用,同时加强柱子的承受力。谢家大院的柱础由于时间的摧残,柱础石已经开始风化,但仍可以看到有各种形式的柱础,如方形、菱形,表面刻有花纹、动物纹样等。

四、谢家大院装饰艺术

中国大多数传统民居建筑都是以木结构为主,谢家大院也不例外,是一座完全由木结构建造而成的民居建筑。这座隐藏在城市中的大院,无论是从地理环境、空间布局,还是装饰构件上,都让人们感受到这座院落的古朴、庄严与精致,运用了很多装饰工艺手法去进行装饰和点缀,表现在如雕刻、瓷片装饰、色彩搭配上等等,将细节做到了极致,无不让我们感叹古人们在建造上的独具匠心。从大院整体的装饰和造型上来看,集艺术、审美、功能、文化于一体,充分彰显出了中国古代传统民居建筑的装饰风格和人们对美好生活的向往。

(一)雕刻装饰艺术

雕刻是中国工艺美术中的一项传统手工艺,包括各种雕塑工艺,如玉雕、泥雕、石雕、砖雕、木雕等。谢家大院在雕刻上主要采用了木雕、石雕和砖雕,三雕同样延续了赣派建筑风格的特色,融合了多种文化题材,有以人物为主的装饰,如神话传说、历史故事;以动物为主的装饰,如龙、凤、仙鹤、鹿等;以植物为主的装饰,如莲花、牡丹、藤蔓、卷草等;以几何纹样为主的装饰,如回纹、格纹等。它们各自具备特定的象征意义,将文化性、审美性和实用性相结合。

木雕在谢家大院里可以说是一大特色,它分布在院落的各个地方,如门窗、撑弓、额枋、遮门堂、飞檐、雀替、柱头上等等,多采用吉祥的图案,遵循着“图必有意,意必吉祥”的原则。如龙,寓意吉祥;鹿,寓意福禄;鹤,寓意长寿;葡萄,寓意多子;藤蔓,寓意生生不息;喜鹊与梅花,寓意喜上眉梢等。此外,谢家大院就地取材,选用的都是上等的樟木,将各种装饰图案雕刻上去,内容形式包括动植物、吉祥纹饰、神话传说以及一些生活场景等。雕花形式多样,运用多种雕刻手法,如浅浮雕、深浮雕、圆雕、透雕等,注重虚实结合,线条清晰,图案精致,整体构图饱满均衡,将实用性与装饰性结合;雕刻完后再在表面上漆贴金,给人以金碧辉煌的感觉,在今天来看着实是难得的雕刻艺术珍品,值得我们去细细地品味与钻研。

在大院里,还有很多分布在柱础、石墩、水缸上的石雕,雕刻内容通常为花卉、植物、吉祥图案和日常生活场景,造型多样。而砖雕一般是用于大门口、照壁等地方,砖雕融合了石雕的坚硬感和木雕的精致感,从而呈现出一种刚柔并济的风格。在谢家大院的大门口,就可以看到两幅面积较大的砖雕影壁,刻有喜鹊、兰花、梅花等,象征着“喜上眉梢”,置于大门入口处,有“好运来”的吉祥寓意。在今天来看,这些不仅是一件具有审美和观赏价值的艺术品,同时它也反映着那个时代的人们对美好生活的向往。

(二)瓷片装饰艺术

瓷片装饰艺术在明清时期是一种不常见的装饰风格,主要是在灰泥上将破碎的瓷片组合成精美的图案,以达到装饰的效果。这种碎片装饰方法不仅美观,且经济实用、环保。在谢家大院里二进门的门顶上,可以看到一个由很多破碎瓷片拼贴而成的完整花瓶,寓意为“岁岁平安”。在大院的屋顶脊饰和屋顶边缘处,可以看到很多白色青花碎瓷片,将屋顶的边缘形状勾勒出来,在太阳的照射下,瓷碎片变得光彩夺目。可以看到,古人们在那个时代就拥有了和现代装饰同样的审美,这种碎片拼贴装饰手法在现代装饰中也运用得相当广泛,如室内装饰中常用的马赛克石砖拼贴,这些都充分说明了古代人们的超前智慧以及对美好生活的向往与憧憬,无不在传统民居建筑上表现了出来。

(三)色彩装饰艺术

经过历史的长河,中国对于建筑中的色彩装饰运用是相当有考究的,善于将色彩进行对比调和,因为色彩不仅关系到建筑的风格走向,还可以提高建筑物的视觉冲击力和艺术感染力。

从大院外观来看,黄墙灰瓦是谢家大院给人的第一印象。在古人看来,封火墙不仅可以防火,可以为人们带来好运,还是权利的象征。选用黄色的外墙不仅是因为土地的颜色是黄色,其次也是对先人的亲近和崇拜感。屋顶的瓦片均为黑青瓦,屋顶的色彩装饰主要以白色和青色为主。从大院屋内来看,屋内梁架均以红色为主,门窗以黑色为主,朱红墨黑交错,极显富贵大气;雕饰部分也配以朱红色油漆,再镶金箔,整体色彩统一,营造出一种庄重、大气、典雅的感觉。在色彩搭配中,红黑始终在比较高的地位,红色为暖色,代表喜气欢乐,黑色为冷色,代表沉稳神秘,是被公认的经典搭配组合之一,这两种颜色的搭配具有极强的象征性。在很多的壁画、漆画、设计中都能看到红黑色的组合,对比既强烈又具有统一性。

五、巴渝传统民居在移民前后的营造变化

川渝地区从自然地理环境上来看,位于长江上游,地形复杂多样,交通较闭塞,但资源丰富,所以川渝地区成为了历史时期百姓避难和迁移的主要地区。据资料记载,明清时期的两次大规模“湖广填四川”运动将湖广地区多地的移民陆续迁入川渝,这两次移民运动给川渝地区的发展带来了巨大的改变。各种外来移民文化和本土文化的相互碰撞、交流、影响,为巴蜀文化注入了新鲜的血液,它们相互兼容,却又各自保存着各自的文化魅力,从而形成了独树一帜的新巴蜀文化[8]。

移民百姓们来到这片新的地方需要生根发芽,扎根立足,将原有的风俗文化带到了川渝地区,体现在了新的民居住宅上。移民前的巴渝民居不管是在外观建筑上,还是在内部装饰构件上都是比较单一和朴素的,没有过多的装饰造型,因为重庆地形特殊,房屋大多依山就势而建,典型的重庆民居建筑有干栏式民居——吊脚楼。而移民后的巴渝民居因为外来文化的渗透,人们在建造时增加了很多装饰元素,如封火墙、彩绘、木雕、石雕、砖雕、泥塑或瓷片装饰等[9],整体结构和造型上变得更加开阔大气,典型的有四合院民居。移民后的院落开始有了明确的布局规划,将院落、前堂、后堂、厢房等很好地分隔开来,注重房屋的选址,会对风水和四周的环境多加考量,遵循“负阴抱阳,坐北朝南,背山面水”的原则来进行选址。谢家大院在选址上也是下了很多功夫的,背靠重庆脊梁南山,怀抱长江,实属风水宝地。

很显然,移民后的巴渝民居无论是在外观建筑上,还是内部装饰里,都变得更加精致,在审美上有很大的提高,更是将本土文化和外来文化融合在了一起,移民给这座城市带来了更多的新机与发展。

六、结语

谢家大院很好地展现了巴渝传统民居建筑的装饰艺术,是这个时代极具代表性的文化艺术作品,为我们提供了一个去研究巴渝传统民居建筑的好地方。这座历经数百年而屹立不倒的民居建筑,是我们的自豪与骄傲,应该怀着尊重和敬畏的精神去拥抱它们,通过它们可以去真正地探索这座城市的文化底蕴,去发现和学习古人的智慧与审美。

如今我们处在这个快速发展的时代,传统民居建筑逐渐被高楼大厦所代替,文化底蕴在逐渐流失。传统民居建筑不仅承载着中国传统文化,还彰显出了时代精神,所以我们应该继续保护、重视、传承传统文化与传统建筑。力争在这个充满科技感的时代仍能感受到历史文脉,将现代建筑与传统民居相结合,为城市建设增添新的色彩,打造出更多能展示这座城市形象的地标性建筑,去真正地做到文化自信。