复杂地质背景下化探数据分区处理的意义

——以陕西省平利县大贵镇一带为例

贺争锋,张亚峰,王星,孔文年,张清盛,仵桐,赵江林,袁璋

(1.陕西省矿产地质调查中心,陕西 西安 710068;2.陕西省地质调查院,陕西 西安 710054)

0 引言

1951年,中国勘查地球化学开拓者和奠基人谢学锦开展的勘查地球化学试验,揭开了中国勘查地球化学的序幕。自我国1978年实施“区域化探全国扫面计划”以来,截止2015年,完成1∶20万或1∶25万比例尺调查面积700万平方公里,发现的各类矿床达2570处,近20年来,中国80%的矿床是根据地球化学填图所提供的线索或是应用地球化学方法找到的(谢学锦等,2018),进一步说明勘查地球化学是一种效率较高的地球化学普查找矿手段。

之前对于南秦岭多金属成矿带中铅锌资源的勘查及研究工作,多注重在泥盆纪沉积盆地中,而对其它地层的工作开展较少。近年来,通过实际地质勘查及研究,于陕西安康地区发现了志留系沉积-改造型大型铅锌矿带,先后在下志留统梅子垭组地层中发现多处铅锌矿、铜矿及金矿(宋小文等,2003;齐文和侯满堂,2005a,2005b;侯满堂等,2007),证实了梅子垭组具有较大的找矿潜力。梅子垭组地层在本次研究区内占有较大的面积,在梅子垭组地层中实现找矿突破,是本次找矿工作的重点。

在本次化探数据处理的过程中,由于区内地质背景复杂,不同地质背景内各元素丰度值差别较大,尤其是梅子垭组中,金、银、铜、锌、钒、钼等16种元素均显示为低背景,若全区采用同一异常下限圈定异常,则会导致梅子垭组低背景区中金、银、铜等多元素未能圈出异常,而在鲁家坪、斑鸠关组等高背景区内圈定出的异常面积又普遍偏大。为了在梅子垭组地层中实现找矿突破,首先就要解决梅子垭组地层中不能圈出异常的问题,经过对地质背景不断分析,以及结合研究区内地球化学场的分布特征,最后,选取了一种较为适合本区实际情况的化探数据处理方法——分区衬度值法,该方法有效的解决了上述存在的问题,并在后续异常检查的过程中,进一步证实了该种方法的合理性以及可靠性,为后续找矿工作的突破提供了一定的依据及指导性。

1 地质概况

1.1 地质背景

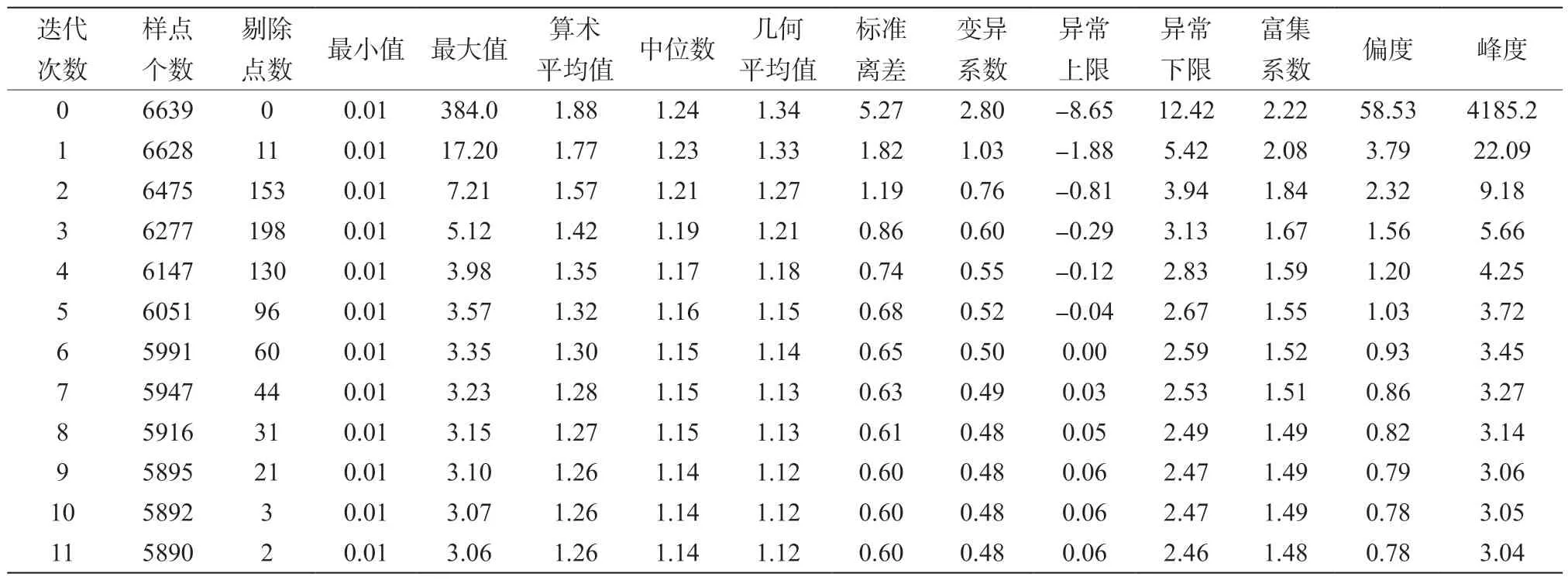

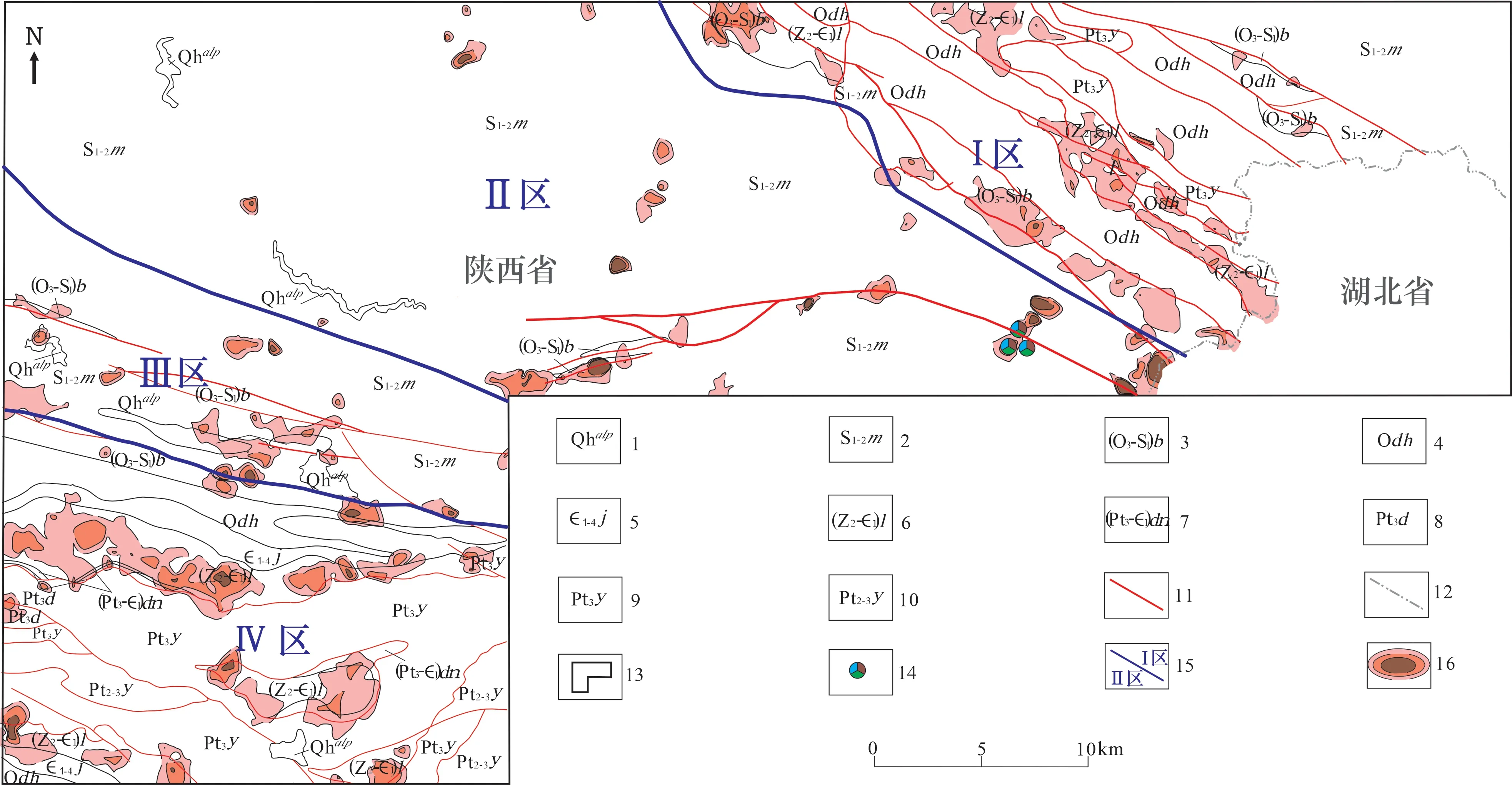

研究区位于扬子板块北缘,属秦岭-大别山新元古代—中生代造山带,处于北大巴山-西倾山早古生代裂谷带。研究区矿产资源丰富,以黑色岩系型钒、钼等金属矿产为主,黑色岩系中亦有重晶石、毒重石等非金属矿产产出。张复新等(2009)将秦岭造山带黑色岩系划分的北、中、南三个岩系带,南秦岭南带黑色岩系,包括区内鲁家坪组、斑鸠关组,是在晋宁期构造运动扬子板块形成统一基地之后,震旦纪至早古生代扬子板块北部边缘拉伸裂解,导致局部拉张环境下,发育的裂谷式断陷盆地形成的。志留纪之后,进入深水盆地环境,形成了志留纪大量的碎屑沉积建造(图1)。

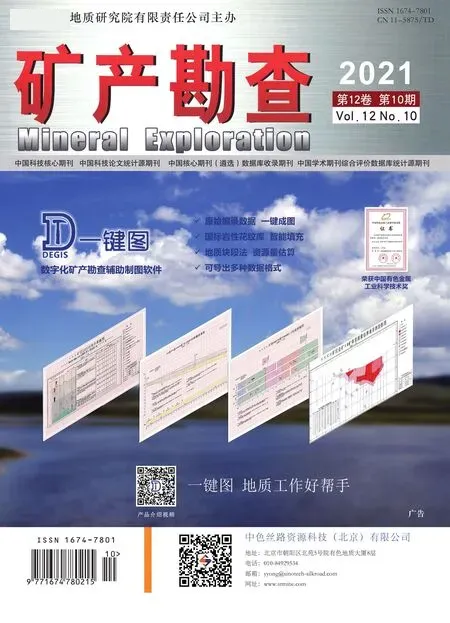

图1 安康市平利县北部大贵镇一带地质简图

1.2 工作区地质特征

区内主要出露地层有中—上元古界杨坪岩组Pt2-3y,分布于区内大贵镇南一带,出露面积小,为一套“无底”变质地层,原岩为中酸性火山熔岩夹火山碎屑岩和基性火山岩;上元古界耀岭河组Pt3y,分布于区内大贵镇南及赤岩镇一带,为一套绿片岩相变质的中基性火山岩、火山碎屑岩组合;上元古界陡山沱组Pt3d,分布于大贵镇南一带,出露面积小,为一套黑色薄层炭质板岩(千枚岩)、黑色含炭质细砂岩,细碎屑岩组合;上元古界—下寒武统灯影组(Pt3-∈1)dn,分布于大贵坪南一带,出露面积小,为一套灰色厚层块状灰质白云岩、碳酸盐岩夹黑色炭质板岩组合;上震旦统—下寒武统鲁家坪组(Z2-∈1)l,分布于大贵镇南一带,为一套黑色硅质、炭质沉积组合;寒武系箭竹坝组∈1-4j,主要岩性以发育薄层灰岩为主要特征;奥陶系洞河组Odh,分布于赤岩镇—铜钱关镇一带以及大贵镇南一带,为一套浅变质岩,岩石组合主要为灰色绢云母板岩、钙质板岩夹黑色含炭板岩等;上奥陶统—下志留统斑鸠关组(O3-S1)b,分布于赤岩镇以及大贵镇—田坝镇一带,岩石总体为黑色泥质炭硅质沉积组合;中—下志留统梅子垭组S1-2m,该套地层在区内大面积出露,集中分布于老县镇、兴隆镇、西河镇一带;中志留统竹溪组S2zh,零星出露于区内兴隆镇一带,与下伏梅子垭组为断层接触,主要岩性为灰色千枚岩、浅灰色粉砂质板岩、青灰色石英细砂岩。根据以上地层分布特征,整体可将研究区划分为中部的志留系碎屑沉积建造和两侧的黑色岩系区(图1),而研究区岩浆活动较弱,主要出露为早古生代志留纪辉绿—辉长岩脉、正长岩脉以及正长斑岩脉等。

1.3 区域地球化学特征

1985年,陕西地质局物化探队在紫阳、平利一带开展了1∶20万水系沉积物测量,其成果显示,区域上Au、Hg、Mo、Ag、Pb、Sb等元素相对富集系数大,变异系数和叠加强度整体较大,说明这些元素在地质体中存在高含量点及高含量地段,具有一定的找矿潜力。研究表明,黑色岩系因吸附性强,往往是Au、Ag、V、Mo、Ba、Zn、U等元素的高背景区和主要赋存层位,区域上P、Mn、V、Mo等元素在寒武系等黑色岩系中呈弱分型-极强富集型,显示同生富集特征,具有形成沉积型P、Mn、V、Mo等矿产的成矿潜力(单卫国等,2004;鲁宝龙和杨福新,2010;王聚杰等,2015)。

2 地球化学场特征

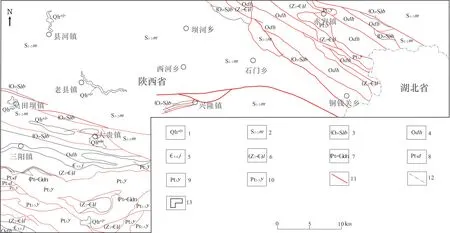

根据本地区化探资料以及本次数据处理获得的地球化学图所显示,V、Mo等多种元素在研究区中部出露的梅子垭组地层中整体上呈低背景-低值地球化学场,而在两侧以黑色岩系为主的鲁家坪组、斑鸠关组地层中呈明显高背景-高值地球化学场。以Mo为例,中部大面积出露的梅子垭组低背景区整体上与两侧以黑色岩系为主的高背景区形成了鲜明对比(图2)。

图2 安康市平利县北部大贵镇一带钼元素地球化学图

3 地球化学数据处理

勘查地球化学做为现阶段找矿的重要方法和技术手段,在整个找矿工作中有其特别重要的地位,而在通过地球化学进行找矿的整个过程中化探数据的处理是其核心之一。因此,化探数据处理方法选择的是否合理得当对整个找矿工作来说是极其重要的。近年来,随着应用技术的不断发展和实际应用的需要,进一步产生和完善了多种数据处理的新方法,如移动平均法、趋势面法、克里格法等(史长义,1993;李随民和姚书振,2005;李建东等,2006;程志中和谢学锦,2006;李随民等,2007;杨利民等,2007;孙忠军,2007;任光明等,2008;李随民等,2014;王冶华等,2019)。

本次数据处理,其图件的制作均利用化探一体化软件完成,经过反复的实验以及与地质背景的对比分析,最终,为了客观的反映地质背景,经过多次实验,最终地球化学图的制作采用常规数据网格化,四个方向搜索,每个搜索方向点数6个点,网格间距300 m×300 m,搜索半径为1493 m,此种方法从宏观上更加体现出研究区的地球化学场的分布情况,结合地球化学图与区内地质图的对比分析,区内地球化学场的分布情况与地质背景套合较好。单元素异常图采用普通三角剖分法生成,采用此种方法能更好的指示高值点与异常浓聚中心的具体位置,为后期的异常查证提供了便利。根据本次数据处理所遇到的问题,现就制作单元素异常图的各种方法介绍如下。

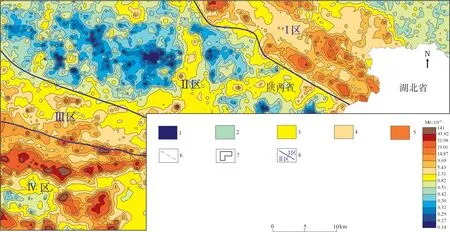

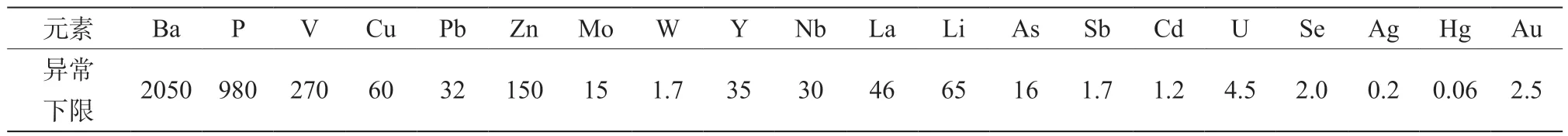

3.1 未分区采用原始值(传统方法)

按照惯例,首先采用传统方法,即将全区采用统一的异常下限进行编图。为了消除特异值带来的误差,采用迭代剔除法反复剔除大于或小于“平均值±3×标准离差”的数据,直到没有再可以剔除的值为止,使数据尽量服从正态分布,然后分别计算出每种元素的异常下限(异常下限=算术平均值+2×标准离差),再用计算出来的数值,参照累计频率85%的取值,确定最终异常下限,最后统一进行编图。以Au为例,经过11次迭代计算获得的全区异常下限为2.48(表1),这与累计频率85%所控制的2.43基本一致。同理,可获得共20种元素的全区异常下限(表2),并编图,以Mo为例(图3)进行论述。

图3 安康市平利县北部大贵镇一带钼元素异常图(未分区采用原始值)

表1 安康市平利县北部大贵镇一带Au元素特征统计表/10-9

表2 工作区内20种元素异常下限统计表

根据圈定出的异常图,可以看出:两侧黑色岩系中Mo明显高于梅子垭组的碎屑沉积岩,当全区采用统一异常下限时,中部的梅子垭组因背景值较低,未能有效圈出异常,不利于实现找矿突破,而两边黑色岩系因背景值高,导致异常面积过大,不利于后期异常查证工作的进行。

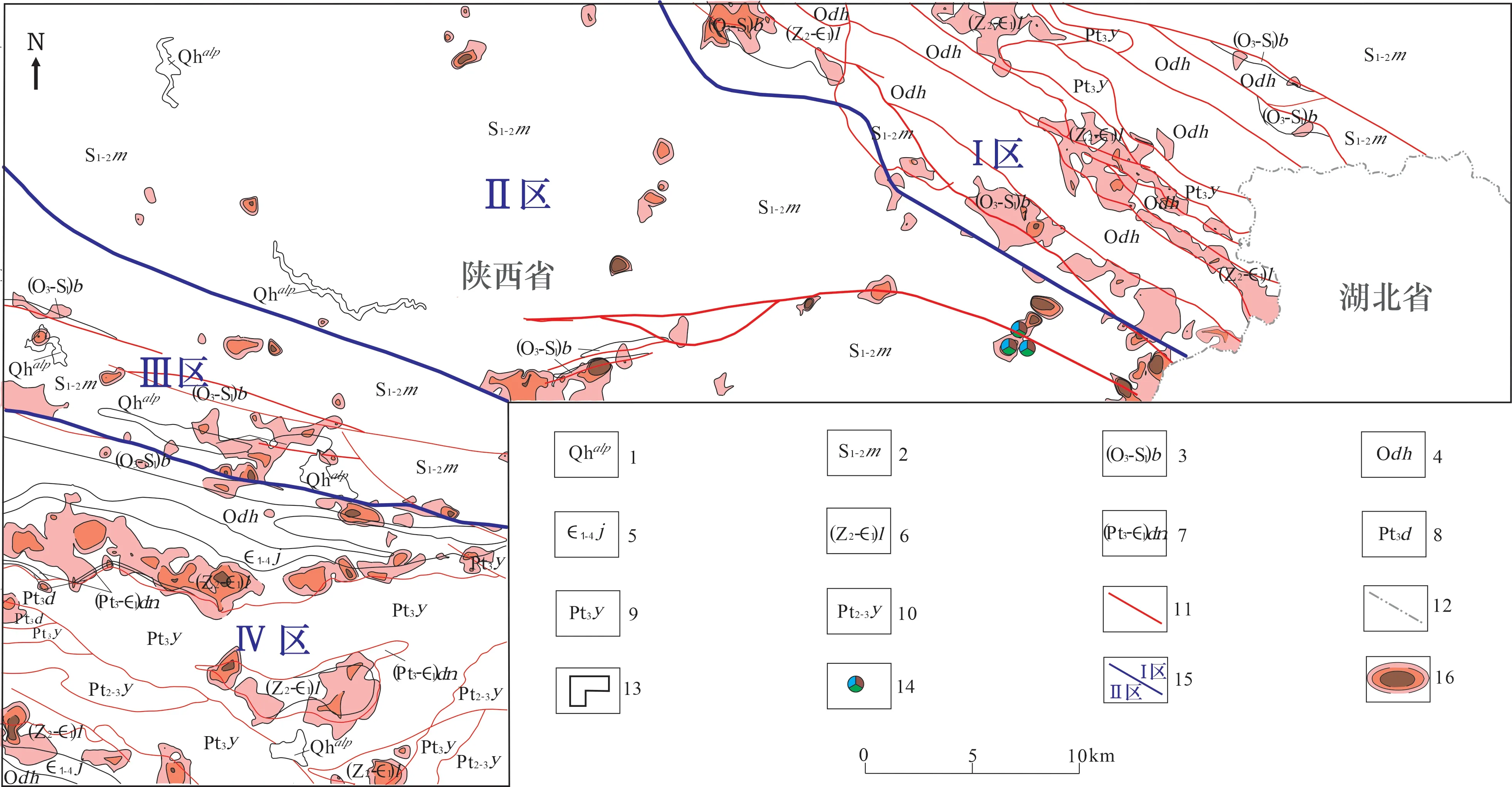

3.2 分区采用原始值

根据研究区元素组合、地球化学场空间展布特征,结合地质背景,将研究区分为3个子区,即中间的低背景区和两侧的高背景区。但在大贵镇一带及斑鸠关组地层的北侧区域出现了一个过渡区域(梅子垭组地层中有斑鸠关组地层的断续出现),如果将该过渡区与南侧出露黑色岩系为主的高背景区视为一体进行数据处理,则该区域无异常,而与梅子垭组的低背景区视为一体进行处理,该区域内异常范围又过大。基于此,在对地质图进行重新审视后,发现北侧分区界线与区域大断裂基本重合,两侧地质单元元素丰度差异大,可直接分区;但北侧分界线位于梅子垭组与斑鸠关组的过渡区,发育的复式褶皱造成元素丰度渐变过渡,无截然界线,类似于复式岩体的涌动界线。为了解决“过渡带”的问题,本次最终采用四分法,将全区分为4个子区,即东北部赤炎-铜钱关一带的高背景区(Ⅰ区)、中部县河-兴隆一带的低背景区(Ⅱ区),中南部田坝-大贵一带的过渡区(Ⅲ区)和西南部大贵-洛河一带的高背景区(Ⅳ区)。

通过分区,对每个子区分别进行数据处理,最后得出每种元素在各个子区内所对应的异常下限(表3),然后按子区分别进行编图(图4)。

图4 安康市平利县北部大贵镇一带钼元素异常图(分区采用原始值)

表3 工作区内各子区异常下限统计表

此种方法解决了圈出的异常都集中在高背景区,而低背景区异常缺失的问题,但在子区与子区分界处异常突变,形成畸变带,编图效果不够理想。综合分析认为,分区方法可取,但需要一个参数,使圈出的异常既要具有化探数据的异常属性,又能消除分区之间的异常过渡问题。

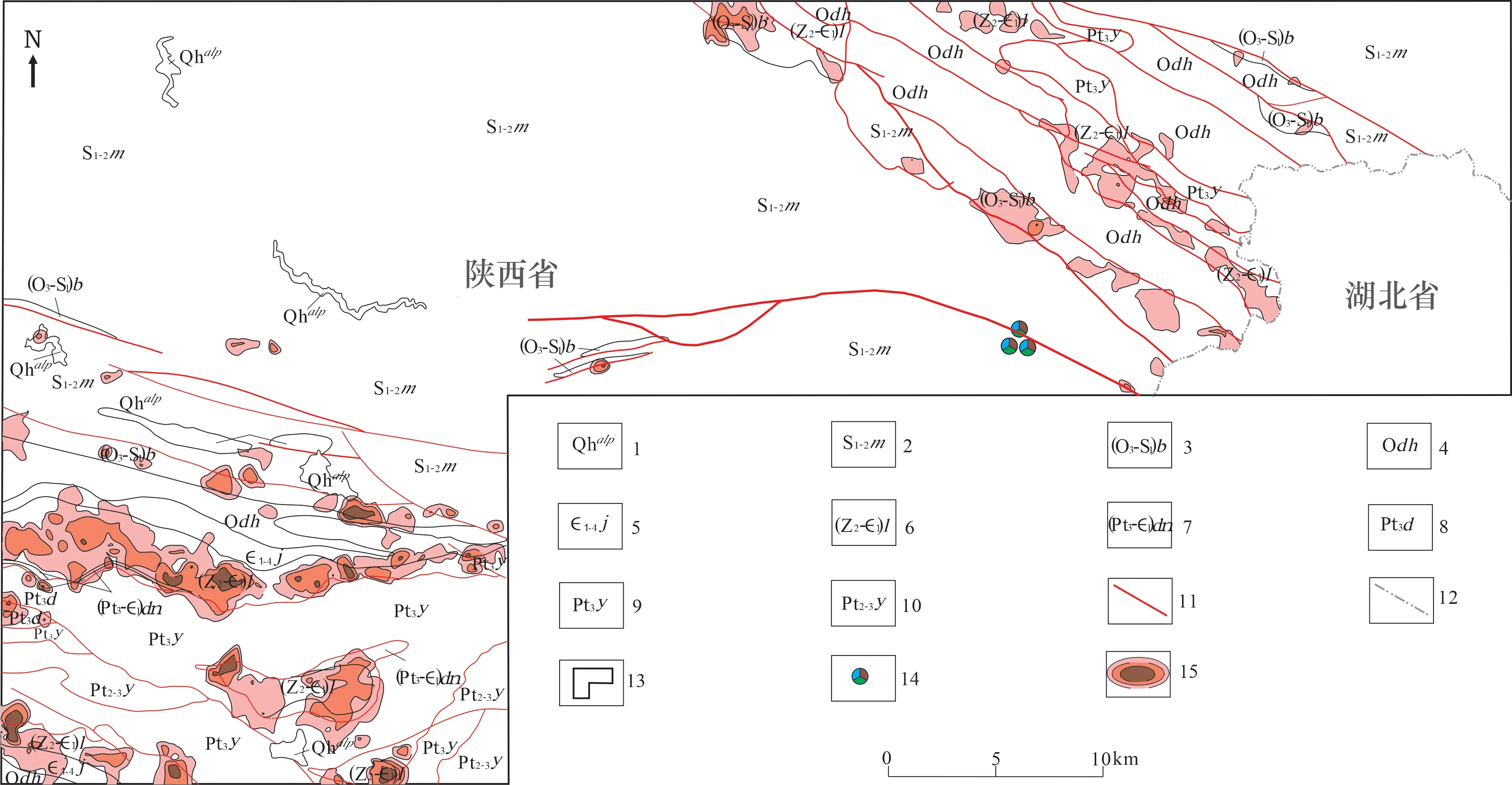

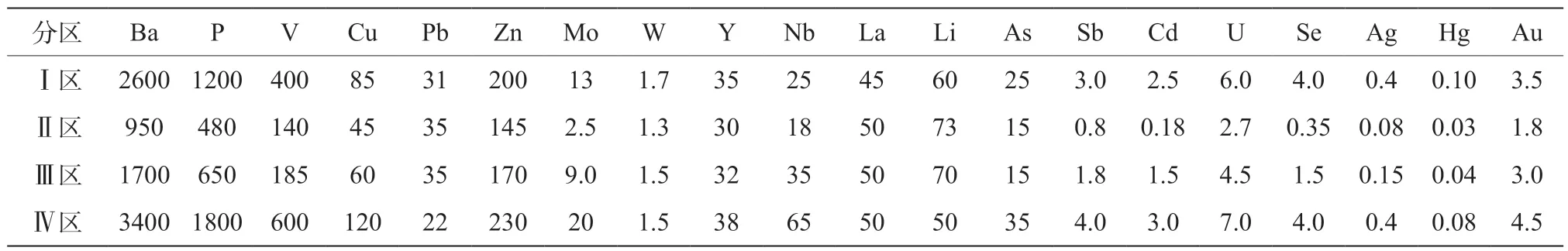

3.3 分区采用衬度值

用采样点上不同元素的原始值除以其在对应子区里的异常下限,得出该采样点上不同元素的衬度值(Ac=X/T),利用该方法对全区数据进行一次标准化处理,最后,将四个区内各种元素的衬度值进行合并,统一进行数据处理、编图(图5),将“1”作为所有元素的异常下限,及衬度值“>1”的值均为异常值,利用这种办法做出的异常图,异常平滑、美观,有效消除了分区采用原始值成图出现的异常突断等情况。

图5 安康市平利县北部大贵镇一带钼元素异常图(分区采用衬度值)

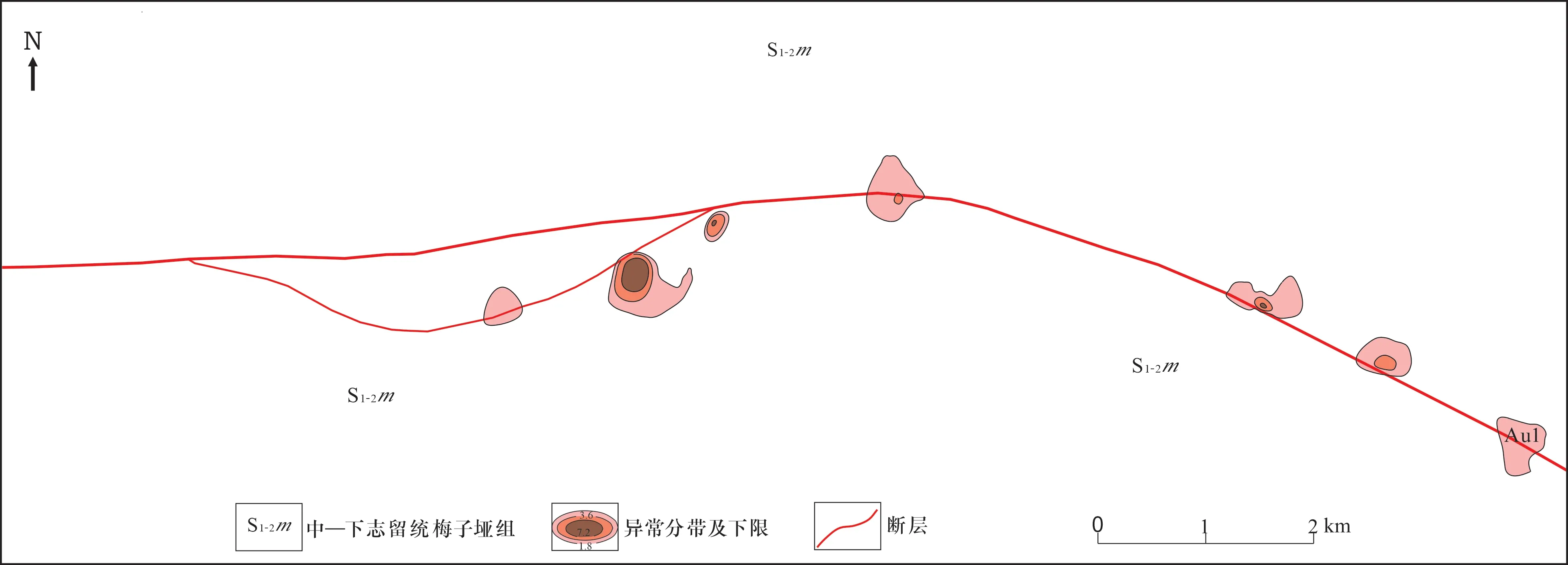

由此可见,分区采用衬度值圈定的单元素异常,既解决了低背景区无法有效圈定异常的问题,又避免了分区界线处异常突断等问题,编图效果好,元素异常与地质背景套合较好。与传统编图法及全区给一固定的异常下限相比,新圈定出的异常能够很好的与地质背景相套合,为后期找矿以及成矿规律的总结研究提供了很好的依据。如:Ⅱ区内如果按全区统一给定异常下限,则该区内金异常则没有显示,不能体现金元素在本子区内的一个具体分布富集情况,如果按照分子区全区采用衬度值统一进行数据处理,则该子区内新圈定出的金异常局部呈现出沿断层分布的特征(图6),初步确定了金元素在该子区中的富集规律—受构造控制,为后续找矿工作的开展提供了重要的依据以及针对性。

图6 梅子垭组中金异常分布图

因图件是采用衬度值生成,导致计算机自动生成的异常图上显示的异常下限值以及最大值均为衬度值,为了图件的直观性,在制作出单元素异常图后,将实际下限与高值点的原始值予以重新标注。考虑到每种元素的含量区间不同,为了显现出元素的富集规律,采用不同的异常下限分级进行编图。例如,研究区内钡元素含量变化区间较大,变化系数相对较大,本次圈定单元素异常图时,采用异常下限值的1、2、4倍进行了单元素异常的浓度划分。相反,区内铅异常的元素含量变化区间较小,变化系数相对较小,本次采用异常下限值的1、1.5、3倍进行了单元素异常的浓度划分,这样就能从图面上很直观的看出某种元素在研究区内的一个大致的富集规律。

4 复杂背景下化探数据分区处理的结果与意义

化探数据分区处理后,在全区圈定单元素异常1811个,综合异常65个,其重要意义主要表现在以下两个方面。

4.1 在低背景区圈出了异常,指导找矿意义显著

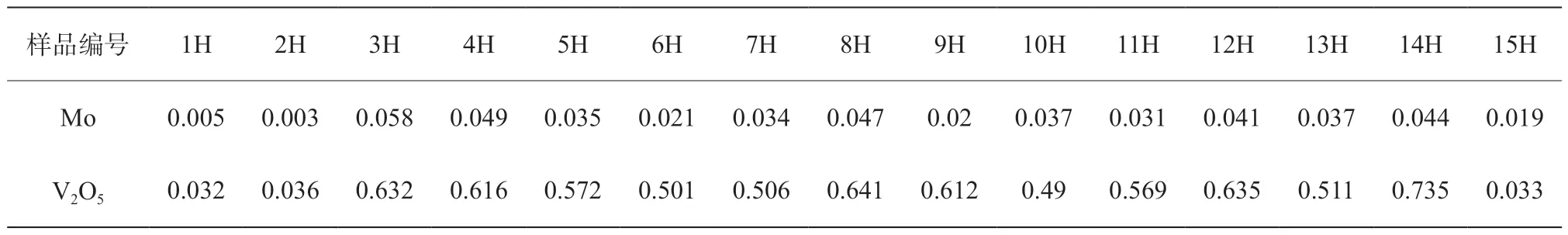

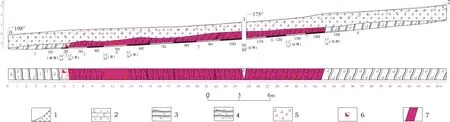

由于该种方法在低背景区降低了异常下限,以致于在低背景区内圈定了一系列的单元素异常以及综合异常,例如:在针对地球化学分区Ⅱ区(梅子垭组低背景区)新圈定出Mo异常进行检查的过程中,在异常浓集中心碳质泥岩内发现钒钼多金属矿体2~3条,以TC02为例单工程Mo平均含量0.037%、V2O5平均含量0.585%,均达到边界品位(Mo边界品位取0.03%,V2O5边界品位取0.4%)以上,矿体连续性较好,品位稳定,为全岩矿化(图7、表4),该处有望提交小—中型钒钼多金属矿床1处,有力的佐证了当工作区存在多个背景区时,采用衬度值法进行数据处理对地球化学分区可行性以及有效性,对今后类似情况的地球化学数据处理以及找矿工作的进行都具有重要的指导和借鉴意义。

表4 TC02样品分析结果表/%

图7 Ⅱ区TC02探槽素描图

4.2 缩小了高背景区的异常范围,增加了异常检查的针对性

由于该方法在高背景区内提高了异常下限,缩小了异常面积,能够使有限的工作量用到更有针对性的地方,例如:三阳镇南一带新圈定的钒钼异常,就是用极少的工作量进行异常检查,新圈定钒钼银矿化带1条,经过探槽工程揭露,新圈定钒钼银矿体、矿化体各1条。

综上所述,研究区内存在不同的地质单元,且各地质单元内元素丰度值差异较大时,地球化学数据利用衬度值进行分区处理能够很好的提取、定位不同地质体内地球化学异常,为后期的找矿工作提供了大量信息,同时,异常检查更具针对性,大大节省了工作量。但与传统方法比较,该方法数据处理的工作量偏大,分区界限以及分子区后异常下限等各种参数的确定需结合地质背景等因素进行综合考量。

5 结论

(1)当研究区存在多个与地质背景相吻合的地球化学区时,传统的将全区采用统一的异常下限进行异常圈定的方法其效果并不理想,分区采用不同的异常下限利用衬度值对数据进行处理可有效解决低背景区无法圈定异常或异常过少,而高背景区异常范围普遍偏大的问题,不失为一种更有效的解决办法。

(2)利用分区衬度值法对研究区地球化学数据进行综合处理,能够有效的对研究区进行异常的圈定,且圈定的异常相比其它方法更加具有合理性以及针对性,为后续找矿工作的进行提供有效的参考以及重要的指导。