小儿外周静脉导管敷贴固定和更换的循证护理

施念 曾莹 吕秀方

外周静脉导管[1]广泛应用于小儿静脉输液治疗中,由于患儿年纪小,生性好动,导管固定性差,可能会有意外拔管的风险[2-3]。意外拔管再插管加剧患儿的恐惧心理,增加医疗费用,加大护士的工作压力,甚至诱发医患纠纷[4-5]。而外周静脉导管敷贴的固定及更换是PICC置管过程中的重要环节,PICC导管的牢固固定对防止脱管的发生至关重要。本研究以循证医学为基础,将获取的外周静脉导管敷贴固定及更换的最佳证据,运用于儿科护理工作中,以规范、提高护士导管固定水平,延长外周静脉导管留置时间,进而降低相关并发症的发生。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选择2018年1月—2019年6月医院普外腔镜中心收治并需留置外周静脉导管的患儿300例为研究对象,排除新生儿以及初次进行外周静脉导管留置的患儿。

1.2 循证护理方法

(1)成立循证护理小组:成立10名成员的项目小组,包括导师1名,纳入条件:循证护理中心资深工作者,其主要负责授课,并指导实践活动。护理部导师2名,主要负责对项目进行质量控制。组员4名,纳入条件:曾接受林煌实证应用项目系统培训,其主要负责查找项目相关证据,并对其他组织进行培训、设计实施程序、控制实施进程、汇总分析数据等工作。证据应用转化病区护士长1名,护理带教秘书1名,骨干护士1名,主要负责收集项目相关数据。

(2)确定循证问题:根据患儿病情、年龄等情况,生性好动、颅内压躁动、高热烦躁患儿特点,留置针容易出现意外拔管或脱落的概率较大,确定本项目主题为“儿科护士应如何合理有效地进行外周静脉留置针的敷贴、固定及更换”。基于JBI 循证卫生保健中心 PIPOST模式构建循证问题[6]。P(population)代表目标人群,即烦躁、颅内压增高、好动留置针患儿;I(intervention)代表干预措施,即固定措施、加强观察;P(professional)代表实施者,即医护人员、患者家属;O(outcome)代表结局,即牢固度、留置时间;S(setting)代表转化场所,即住院部;T(type of evidence)代表证据资源种类,即指南、原始研究及共识。如此将其转化为循证问题。①目标人群:除新生儿外,非首次留置外周静脉导管的患儿。②干预措施:I.改善敷贴材料;II.规范敷贴及固定的操作方式;III.及时更换敷贴;IV.对护士进行相关的培训与指导。③证据应用实践者:病区儿科护士。④结局:病区护士根据证据进行外周静脉导管敷贴,固定及更换操作的执行率;发生意外拔管以及静脉炎等并发症的概率;静脉导管留置时间。⑤证据应用地点:普外腔镜中心。⑥证据资源类型:指南,系统评估及证据总结。

(3)文献检索:中文检索词包括:患儿、儿童、外周静脉导管、留置时间、敷贴、固定、更换。英文检索词包括:Children with ill, children,peripheral venous catheter, indwelling time, application,fixation, replacement。运用以上中英关键词检索国内外数据库,包括万方,中国知网,维普,Cochrane Library、PubMed、CBM。

(4)汇总证据:共10条与项目主题相关的证据,根据各证据应用的可行性,适宜性,临床意义及有效性对其进行评价,筛选出7条证据,逐条将其转化为审查指标,证据与指标相对应,见表1。

(5)优化组织及流程:在研究组成员的协助下,实现循证实践组织以及流程的优化。具体如下:①在对建立导管的评价中加入“对穿刺部位皮肤进行正确的评估”内容。②制订导管敷贴更换流程。③制作敷贴更换记录单。④制作导管敷贴,固定及更换操作的视频资料。

(6)制作并改良有边敷料:由于儿科患者皮肤娇嫩,易出现过敏或破损等现象,根据相关资料与原材料自行制作并改良有边无菌敷料,并针对患儿的喜好对敷料形状进行创新。

(7)教育培训及考核:在对循证实践方案进行完善后,组织护士学习并在一段时间后对其进行相应的理论知识及实践考核,考察范围涉及穿刺皮肤评估,敷料更换的时机及方法等。

1.3 观察指标

观察静脉炎及意外拔管发生率,外周静脉导管留置时间。

1.4 统计学处理

采用SPSS 21.0统计学软件,计数资料比较采用χ2检验,非正态分布的计量资料以“中位数(四分位数间距)”表示,组间中位数比较用秩和检验。检验水准α=0.05,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 证据应用前后患者静脉炎及意外拔管发生率比较

证据应用后,患儿静脉炎及意外拔管发生率明显低于证据应用前,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

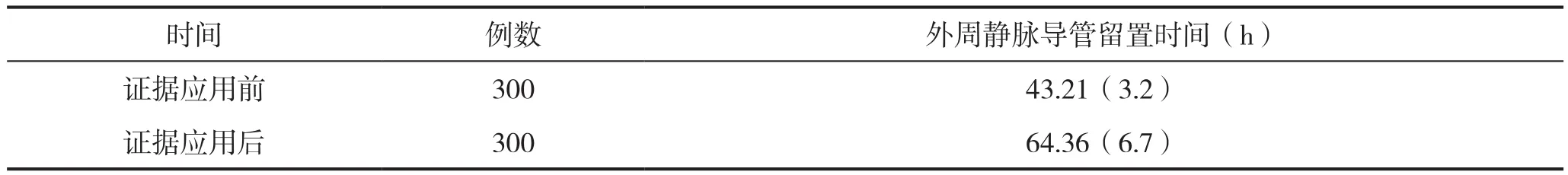

2.2 证据应用前后患者外周静脉导管留置时间比较

证据应用后,患儿外周静脉导管留置时间显著高于应用前,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 证据应用前后患者外周静脉导管留置时间比较

3 讨论

外周静脉导管在全世界都具有广阔的应用范围,是临床常见的一种侵入式治疗之一[7]。但在儿科的应用中,由于患儿年龄小,生性好动,且皮肤娇嫩,在敷贴,固定及更换的流程中,极易出现意外拔管,静脉炎等不良反应[8-9]。因此,基于循证的小儿外周静脉导管敷贴固定及更换证据的应用对患儿及医护人员都有极其重要的意义。

由于静脉输液治疗时间较长,因此对患儿静脉穿刺成功后,外周静脉导管的敷贴固定及更换尤为重要,如护理工作不到位,极易导致患儿出现意外拔管,过敏、静脉炎等不良反应[10]。还会对护士的穿刺工作造成压力,同时也加大患儿痛苦,引起患儿家属对医院护理工作的不满[11]。故延长导管留置时间,降低意外拔管及不良反应发生率尤为重要[12-13]。

基于循证的小儿外周静脉导管敷贴,固定及更换的证据应用具有重要的研究价值[14]。该证据应用能评估医护人员在操作时出现的问题,并根据问题找出相应的对策,规范护士的静脉导管敷贴固定及更换流程具体操作,改良敷贴材料,以延长外周静脉导管的留置时间,减少意外及不良反应的发生率,使患儿及护士均从中受益[15-16]。本研究结果表明,基于循证的小儿外周静脉导管敷贴固定及更换的最佳证据的应用,有利于延长患儿的静脉导管留置时间,降低静脉炎及不良反应的发生率,能改善患儿治疗效果,减轻护士的工作心理压力。

综上所述,基于循证的小儿外周静脉导管敷贴固定及更换的最佳证据的应用对患者及医护人员均有积极意义,能规范护士操作流程,提高对患儿的护理质量。