断层破碎带发育地段桩基持力层的确定

赵明星

摘要:通过对该区域地质构造背景、地层岩性、新构造运动、桩基持力层的选择等因素的分析,区域地质构造对破碎带内岩石强度、完整性起着宏观控制作用。通过岩块点荷载试验结果及按经验公式进行单桩承载力的定量验算,当破碎带内岩石满足一定强度要求时,可以满足承载力要求。由于取样局限性及试验误差,当破碎带内岩石软硬不均或有软夹层时不适宜作为端承桩持力层,需进一步进行摩擦桩验算,考虑到避免与相邻桩基产生不均匀沉降,与相邻桩基持力层选择时应尽量穿过此层位进入稳定的持力层为宜,该思路在断层破碎带发育区的桩基设计中值得推广。

关键词:断层破碎带;桩基持力层;软弱夹层;不均匀沉降

1.引言

随着太平洋板块及印度板块向亚欧板块的不断冲击,我国构造运动强烈,地震频发。同时,我国经济快速发展,建成或投入运营大量的线路工程、能源工程、城市建设、旅游资源等,在这些工程的施工及运营期间,断层破碎带内桩基持力层稳定性问题越来越不容忽视。

2.工程概況

本研究选用东莞市滨海湾新区滨海湾特大桥工程主墩17#墩作为研究对象,该特大桥位于粤港澳大湾区珠江口城市群东岸和西岸交汇处,是东莞市对外开放的重要窗口地区。滨海湾大桥处于新区规划内湾以及滨海景观长廊的重要节点位置,是联系滨海湾新区交椅湾板块与沙角半岛板块的重要通道,亦是新区标志性景观桥梁。线位呈东西走向,西起教育路,向东跨越东环一路及磨碟河入海口,东止于规划福海路,规划为城市主干道。滨海湾大桥总长973.6m,桩号范围为K0+893.2~K1+866.8,桥跨组合5*30+2*46+60+ 200+200+60+3*40+3*30,主跨最大跨径200m。本项目采用双向8车道,城市主干道技术标准,设计速度为60km/h。

3.区域地质构造背景

3.1地质构造的影响

项目区地处粤东凹陷带,自晚三叠世开始接受了来自太平洋方向的海水,伴随燕山运动的到来,在南北反冲向剪切作用下,粤东块段隆起。项目区属于华南中、新生代大陆活化造山带的组成部分。该区地壳在地质历史上经过多期构造运动的改造,岩浆活动强烈,断裂构造发育。区域上主要断裂有:高要—惠来东西向构造带、紫金—博罗断裂构造带。

①高要—惠来东西向构造带

跨越于北纬22°40′~23°20′之间。地域上,由高要向东经广州、东莞、海丰、陆丰,在惠来附近入海,可能延至台湾浅滩。省内断续延长约600km。宽10km~60km不等,该带主要由走向东西之褶皱、断裂、破碎带、片理、片麻理、隆起带、沉降带、燕山期酸性侵入岩和喷发岩、中一新生代构造盆地以及潜伏的基底断裂所组成。波及早、晚古生代,中、新生代地层。挽近时期的河流水系、山形地貌、地震、温泉均有表现其成分之复杂,形迹之连续程度,在我省纬向构造带中居首位。

根据构造形迹的发育程度和不同特点,该带大致可分为中、西、东三段。项目区主要位于断裂构造带中断的高要—广州断裂附近,该断裂由早古生代混合岩和震旦纪变质岩系所构成,其中发育的挤压性片理、片麻理,混合岩条带及破碎角砾岩带,均顺沿东西隆起分布。沿断裂带构造岩发育有10m~40m不等之硅化破碎带、糜棱岩化带和断层角砾岩带。

②紫金—博罗断裂构造带

北自五华与华域之间往南西经紫金、博罗,推测斜贯珠江口至台山广海湾入南海大陆部分长达360km,宽约30km。构造带由数条区减性北东向断裂及其所夹持的褶皱和花岗岩所组成,以紫金一傅罗大断裂为主体,总体呈北东50°~60°左右,以紫金至惠阳樟木头段构形迹最为发育,往两端构造形迹均有所减弱。

项目区范围主要为其次级樟木头—赤溪断裂带,断层总体呈北东、北北东走向,大多没于第四系沉积物成盆地之中,但构造形迹断续可见。北东段斜切铜湖向斜之东南,隐伏于惠阳断坳盆地,沿断裂带岩石强烈硅化受拼压较强,断层角砾岩宽达20m,长1m±,断面见斜向擦痕,中部发硅化破碎带,并见大量石英脉穿插其中。

3.2新构造运动

在新构造区划上,该区位于粤东差异断隆区的西南部紧挨珠江三角洲断陷区。受北东、北北东和东西向构造带的控制。该区形成了近北东方向展布的低山丘陵和三角洲冲积平原的地貌组合。

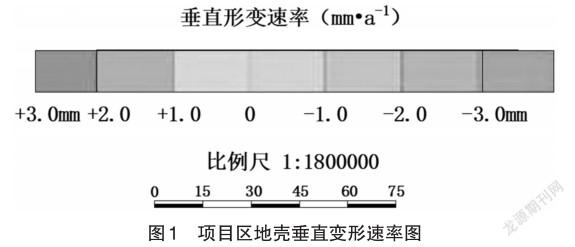

桥址区新构造运动不甚强烈,主要表现为垂直沉降运动,总体表现为微弱沉降,沉降速率为0.0mm~-0.5mm.a-1之间,见图1,属稳定地块,适宜拟建项目的建设。

4.地层岩性

该桥位区主要由覆盖层和基岩两部分组成,覆盖层主要由第四系松散沉积层,土质变化较大,从上至下分别为人工填土2m~4m、冲积粉质黏土4m~6.5m、砂土1m~2.4m、海陆交互相淤泥、淤泥质粉质黏土等不同厚度的堆积和沉积物。其中淤泥或淤泥质土厚约7m~10m,淤泥层及其以下的粉质黏土多呈饱和状,软弱土层总厚度达9m~12m。该桥位基岩层则为紫金-博罗断裂构造带,呈隐伏状,从桥位K1+720~K1+860段通过,受其影响,基底岩芯破碎,破碎带内岩芯主要为碎裂岩,灰黑色,两侧为花岗片麻岩及其风化层,各岩土层特征如下:①全风化花岗片麻岩(Pz1):红褐色、黄褐色,岩石风化完全,岩芯呈坚硬土状,岩质极软,手折易断,断面母岩结构尚可辨析,遇水易软化崩解,岩体质量等级为Ⅴ级。大部分布,层厚不均匀,平均厚度为5.98m。②强风化花岗片麻岩(碎块状)(Pz1):黄褐色、青灰色,岩石风化强烈,鳞片粒状变晶结构,片麻状构造,岩芯破碎呈碎石状,岩质软,锤击破碎,裂隙间铁锰质浸染,岩体质量等级为Ⅴ级。大部分布,层厚极不均匀,平均厚度为6.77m。③强风化花岗片麻岩(土状)(Pz1):红褐色、黄褐色,岩石风化强烈,岩芯呈半岩半土状,岩质极软,手可折断,遇水易软化,岩体质量等级为Ⅴ级。大部分布,层厚不均匀,平均厚度为8.26m。④中风化碎裂岩(Pz1):灰色,碎裂结构,块状构造,岩质极软—软,碾压易碎,岩心极破碎呈碎块状—粉状,岩体质量等级为Ⅴ级。全场地分布,层厚不均匀,平均厚度为8.69m。⑤中风化花岗片麻岩(Pz1):青灰色,鳞片粒状变晶结构,片麻状构造,岩芯片理化明显,节理裂隙较发育,节长5cm~35cm不等,节长≥10cm的岩芯约占75%,岩质较软—较硬,锤击易碎,岩体质量等级为Ⅲ级。大部分布,最大揭示厚度为6.90m。

5.桩基持力层分析与确定

5.1破碎带范围岩石试验

受构造影响,断层破碎带内岩芯极为破碎,呈块状、碎块状、粉状,厚度8.69m,为确定其强度大小,在破碎带内取代表性岩块6组做点荷载试验,影响带内中风化花岗片麻岩取代表性岩样10组,其中点荷载试验按规范要求折算成饱和抗压强度结果,岩石试验结果如下表1:

5.2单桩承载力验算

破碎带内岩体极破碎,c1取0.4,c2取0.03,对钻孔桩c1、c2降低20%采用,以中风化层作为持力层c1、c2分别乘以0.75的折减系数,综合确定c1取0.24,c2取0.018;ζs经插值计算取0.92。

经计算,若满足设计承载力要求,桩长34.6m,反算出嵌入碎裂岩岩层深度h为6.4m。

5.3破碎带作持力层适宜性分析

该桥位区破碎带内岩体极破碎,岩质软硬不均,软夹层时有存在,由于取样时所取岩块普遍为岩质相对较硬部分,加之点荷载试验本身的试验误差较大,试验结果有时并不能代表破碎带内岩石的真实强度,尤其是存在软弱夹层的时候,结果将更加离散,因此当破碎带内岩石软硬不均或有软夹层时不适宜作为端承桩持力层,按《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG 3363-2019)6.3.7条,当frk小于2MPa时将不再适宜作为端承桩持力层,需进一步进行摩擦桩验算,考虑到避免与相邻桩基产生不均匀沉降,与相邻桩基持力层选择时应尽量穿过此层位进入稳定的持力层为宜。

6.结语

通过对该区域地质构造背景、地层岩性、新構造运动、桩基持力层的选择等因素分析,区域地质构造对破碎带内岩石强度、完整性起着宏观控制作用。通过岩块点荷载试验结果及按经验公式进行单桩承载力的定量验算,当破碎带内岩石满足一定强度要求时,可以满足承载力要求。由于取样局限性及试验误差,当破碎带内岩石软硬不均或有软夹层时不适宜作为端承桩持力层,需进一步进行摩擦桩验算,考虑到避免与相邻桩基产生不均匀沉降,与相邻桩基持力层选择时应尽量穿过此层位进入稳定的持力层为宜,该思路在断层破碎带发育区的桩基设计中值得推广。

参考文献:

[1]中华人民共和国交通运输部公路局.公路桥涵地基与基础设计规范/ JTG 3363-2019[S],人民交通出版社, 2019.

[2]习康,鲁浩.复杂地质条件下桥梁桩基施工质量控制[J].中南公路工程, 2005(01):120-122.

[3]杨志法,张路青,尚彦军.两个值得关注的工程地质力学问题[J].工程地质学报, 2002, 10(1):10-14

[4]折文刚.复杂地质条件下桩基施工方法及质量控制[J].石家庄铁路职业技术学院学报, 2019, 18(04):22-25.

[5]赖志.浅谈建筑工程的岩土勘察及地基处理技术[J].西部资源, 2019(02):110-111.

[6]徐建设,梁远森.断裂破碎带地基条件下某工程基础设计[J].青岛建筑工程学院学报, 2001(04):21-23+27.

[7]张志恩.富水断层破碎带隧道施工方案及参数优化研究[D].北京交通大学, 2018.

[8]仇文革.地下工程近接施工力学原理与对策的研究[D].西南交通大学, 2003.