醒脑静注射液治疗中风的快速卫生技术评估Δ

张碧华,母艳蕾,邵 晖,杨莉萍

(1.北京医院药学部,国家老年医学中心,中国医学科学院老年医学研究院,北京市药物临床风险与个体化应用评价重点实验室(北京医院),北京 100730; 2.北京医院神经内科,国家老年医学中心,中国医学科学院老年医学研究所,北京市药物临床风险与个体化应用评价重点实验室(北京医院),北京 100730; 3.北京市宣武中医医院医疗保险办公室,北京 100050)

西医学中的脑出血、脑血栓形成、脑栓塞、脑卒中、蛛网膜下腔出血和脑血管痉挛等脑血管疾病属于中医学“中风”范畴。醒脑静注射液是复方中药注射剂,由中医古方安宫牛黄丸化裁而来,在临床上应用多年,并被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》(2019年版),适用于中风昏迷、脑外伤昏迷或酒精中毒昏迷抢救的患者,并获得《中国脑梗死中西医结合诊治指南(2017)》[1]、《颅脑损伤中医诊疗方案》[2]和《醒脑静注射液急危重病(症)救治中临床应用专家共识》[3]等指南和共识的推荐,在临床上多被用于中风及脑外伤昏迷等临床急危重症的治疗。近年来,多项基础和临床研究结果也表明,醒脑静注射液联合常规方案治疗中风,可通过抑制脑出血后的级联反应改善患者临床症状,并可降低脑出血患者的死亡率[4-24]。卫生技术评估(health technology assessment,HTA)是指全面系统地对某项卫生技术的特性、临床有效性、安全性、经济性和社会适应性进行评价[25]。快速HTA则是基于当前已有的最佳证据进行快速分析评估及定性合成,为一种简化的HTA方法,具有时效性强、针对性高和易于转化等优点[26]。本研究拟采用快速HTA方法,综合评估醒脑静注射液治疗中风的有效性、适用性、经济性和安全性等特性,汇总分析该药在中风治疗中的风险及获益等证据资料。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准

1.1.1 研究类型:关于醒脑静注射液的系统评价/荟萃分析(Meta分析)、HTA报告和药物经济学研究。

1.1.2 研究对象:瘀血阻络所致中风(包括脑出血、脑血栓形成、脑栓塞、脑卒中、蛛网膜下腔出血和脑血管痉挛等)相关疾病的临床研究;严重程度等级不限。

1.1.3 干预措施:对照组患者采用西医常规治疗方法,观察组患者在对照组基础上联合应用醒脑静注射液;用药疗程和剂量不限。

1.1.4 排除标准:非针对中风治疗进行临床研究的文献;基础实验研究;动物实验研究;针对同一人群进行重复研究或重复发表的文献;无法获得全文的文献。

1.2 文献检索策略

检索万方医学网、中国期刊全文数据库(CNKI)、中国生物医学文献数据库(CBM)、Embase、PubMed和the Cochrane Library等中英文数据库,以及国内外HTA机构官方网站,分别以“醒脑静注射液”“xingnaojing zhusheye”和“xingnaojing injection”等为关键词,进行全文检索及主题检索,检索时限为该数据库建库至2021年5月31日。为提高查全率,进一步对已检出文献进行文献追溯。

1.3 数据提取与方法学质量评价

首先对检索出的文献进行去重处理,然后由2名研究者独立按照相关的纳入与排除标准进行筛选和交叉比对。提取出文献中相关资料信息并填入统一的表格。如有意见不一致的情况,与第3名研究者进行商议解决。对纳入的系统评价/Meta分析文献均采用AMSTAR2量表进行方法学质量评估[27]。

1.4 证据合成与分析

采用定性描述的方法,对纳入的相关研究结论进行分析。

2 结果

2.1 文献筛选流程与结果

通过相关数据库共检索得到274篇文献,对文献进行去重、初筛和阅读全文复筛,最终纳入文献28篇,主要为系统评价/Meta分析和药物经济学研究,未纳入HTA报告,见图1。

2.2 纳入文献的基本特征与质量评价

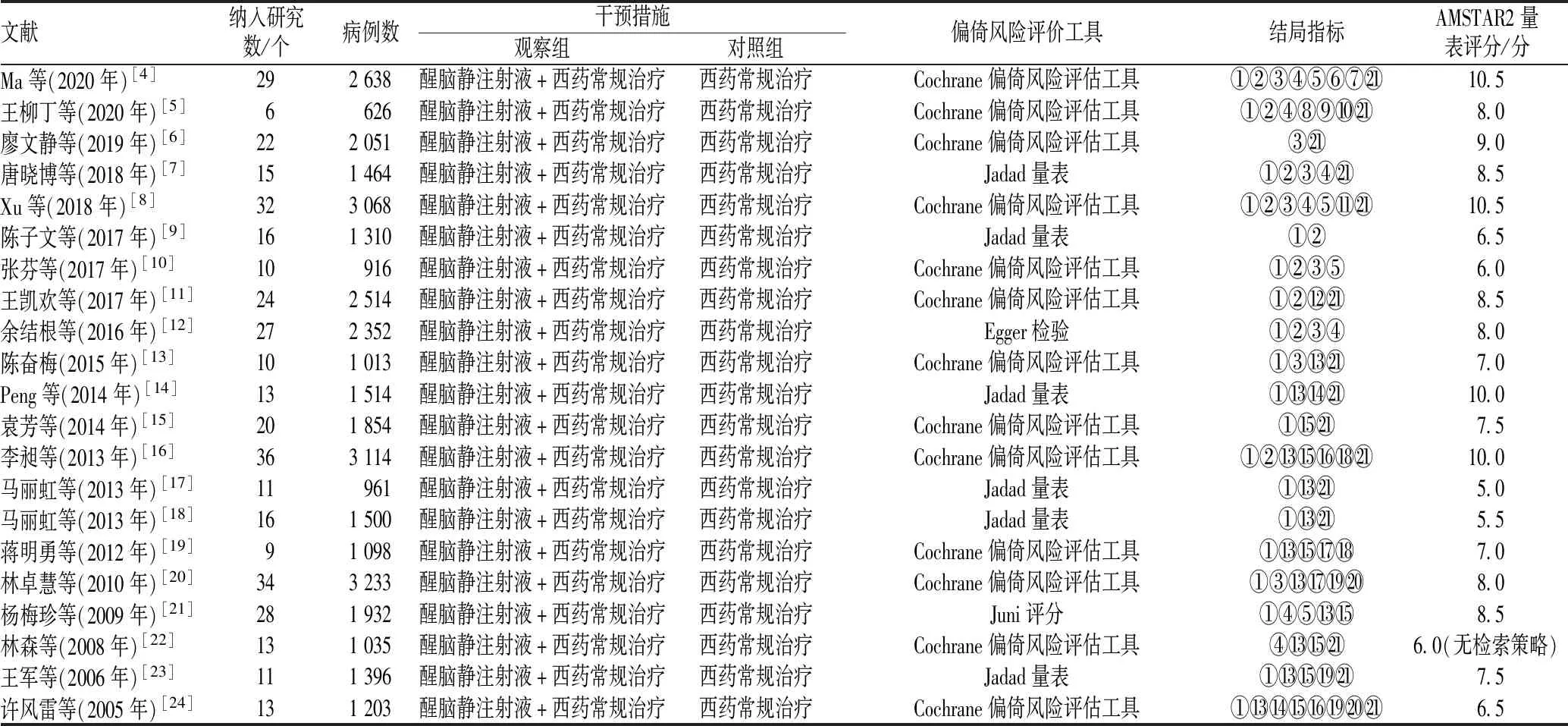

纳入的28篇文献[4-24,28-34]中,针对脑出血患者的文献有9篇[4-5,7-8,10,12,15,21-22],针对脑梗死的文献有6篇[11,13,16,19-20,24],针对脑卒中的文献有3篇[6,9,23],针对中风的文献有3篇[14,17-18],相关的药物经济学研究文献有7篇[28-34]。临床评价相关指标包括总有效率、美国国立卫生研究院卒中量表(national institute of health stroke scale,NIHSS)评分、欧洲卒中量表(European stroke scale,ESS)评分、格拉斯哥昏迷量表(Glasgow coma scale,GCS)评分、日常生活能力评价指数巴塞尔指数(Barthel index,BI)、血浆内皮素(ET)水平、一氧化氮(NO)浓度、脑血肿体积、脑水肿、血清超敏C反应蛋白(hs-CRP)水平、神经细胞因子水平、血浆肌钙蛋白I(cTnI)水平、炎症因子水平、昏迷时间、血液流变学指标水平、神经功能缺损评分(neurological deficit score,NDS)、血清肿瘤坏死因子α(TNF-α)水平、病死率、治愈率和显效率等;主要以药物的不良反应/不良事件作为安全性指标。利用AMSTAR2量表对纳入研究的21篇系统评价/Meta分析文献进行评分,结果显示,所纳入文献的平均质量评分均不高,至少有1个以上的关键条目未满足评分要求;主要存在的问题包括检索策略描述粗略、相关数据库检索不全面、所纳入研究的数据提取不充分、对相关数据特征描述不规范、缺乏对原始文献的质量评价和未对纳入文献进行偏倚风险评估等。纳入的21篇系统评价/Meta分析文献的基本特征与质量评价见表1。

表1 纳入的21篇系统评价/Meta分析文献的基本特征与质量评价Tab 1 General characteristics and quality evaluation of 21 systematic evaluation/Meta-analysis literatures

2.3 分析结果

2.3.1 有效性评价:(1)总有效率。19篇文献[4-5,7-21,23-24]针对醒脑静注射液治疗脑卒中的综合疗效进行了评估,结果表明,醒脑静注射液联合西药常规治疗的总有效率显著高于单纯使用西药常规治疗,差异有统计学意义(P<0.05)。(2)NIHSS评分。9篇文献[4-5,7-12,16]报告了NIHSS评分,结果显示,醒脑静注射液联合西药常规治疗可显著改善患者的NIHSS评分,与单纯使用西药常规治疗比较,差异有统计学意义(P<0.05)。(3)GCS评分。8篇文献[4,6-8,10,12-13,20]报告了GCS评分,结果显示,醒脑静注射液联合西药常规治疗可显著提高患者的GCS评分,更好地改善脑卒中合并意识障碍患者的昏迷程度,与单纯使用西药常规治疗比较,差异有统计学意义(P<0.05)。(4)NDS评分。11篇文献[13-14,16-24]报告了NDS评分,结果显示,醒脑静注射液联合西药常规治疗有助于改善脑卒中患者的NDS评分,与单纯使用西药常规治疗比较,差异有统计学意义(P<0.05)。(5)BI。7篇文献[4-5,7-8,12,21-22]报告了BI,结果显示,醒脑静注射液联合西药常规治疗可有效提高脑卒中患者的BI水平,与单纯使用西药常规治疗比较,差异有统计学意义(P<0.05)。(6)ESS评分。2篇文献[16,19]报告了ESS评分,结果显示,醒脑静注射液联合西药常规治疗可显著改善患者的ESS评分,与单纯使用西药常规治疗比较,差异有统计学意义(P<0.05)。(7)脑血肿体积。4篇文献[4,8,10,21]报告了脑血肿体积,结果表明,采用醒脑静注射液联合西药常规治疗后,患者的脑血肿体积明显缩小,与单纯使用西药常规治疗比较,差异有统计学意义(P<0.05)。(8)血清TNF-α水平。2篇文献[14,24]报告了血清TNF-α水平,结果显示,与单纯使用西药常规治疗比较,联合应用醒脑静注射液能显著改善脑卒中患者的血清TNF-α水平,差异有统计学意义(P<0.05)。(9)病死率。7篇文献[15-16,19,21-24]报告了病死率,结果显示,醒脑静注射液联合西药常规治疗可有效降低患者治疗期间的病死率。(10)治愈率。2篇文献[16,24]报告了治愈率,结果显示,醒脑静注射液联合西药常规治疗与单纯使用西药常规治疗的治愈率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。(11)显效率。2篇文献[19-20]报告了显效率,并采用固定效应模型进行分析,结果显示,联合应用醒脑静注射液的显效率明显优于单纯使用西药常规治疗,差异有统计学意义(P<0.05)。(12)ET水平。3篇文献[20,23-24]报告了ET水平,结果显示,与单纯使用西药常规治疗比较,联合应用醒脑静注射液能有效降低脑梗死患者的血清ET水平,差异有统计学意义(P<0.05)。(13)血液流变学指标水平。1篇文献[7]报告了血液流变学指标水平,包括纤维蛋白原、红细胞比容和血浆黏度等,结果显示,醒脑静注射液联合西药常规治疗可有效改善脑卒中患者的多项血液流变学指标水平。(14)其他。部分文献还报告了脑水肿、血清hs-CRP水平、神经细胞因子水平、血浆cTnI水平、炎症因子水平、昏迷时间和NO浓度等指标,结果显示,醒脑静注射液联合西药常规治疗可有效改善患者的上述多项指标水平。

2.3.2 安全性评价:14篇文献[4-8,11,13-18,23-24]进行了用药安全性评估,发现使用醒脑静注射液期间较少发生药品不良反应,且研究结果显示,观察组与对照组药品不良反应发生率的差异无统计学意义(P>0.05),未发生严重的药品不良反应。其中6篇文献[5,7,15-18]未提及具体的不良反应表现,仅使用“无不良反应/事件报道”等语言表述;8篇文献[4,6,8,11,13-14,23-24]描述了具体的不良反应症状,包括皮疹、瘙痒、恶心、呕吐、腹泻、畏寒、头痛、头晕、嗜睡、胸闷、心动过速、血压轻微降低、轻度肾损害和肝功能异常等,上述不良反应大多表现轻微且无需特殊处理,相关症状均在停药后消失。

2.3.3 药物经济学评价:文献[28]进行了醒脑静注射液等清热类中药注射剂的Mini HTA,分别从必要性、有效性、安全性、经济性、是否为医保药物及是否为国家基本药物等11个方面进行评分,结果显示,醒脑静注射液与其他清热类中药注射剂相比,其单价及日均费用均较低。文献[29]构建了出血性中风中医临床路径并进行了多中心临床评价,结果显示,在西医常规治疗的基础上给予口服中药汤剂、静脉滴注醒脑静注射液等治疗,可提高临床疗效,缩短平均住院时间,促进神经功能恢复,降低医疗费用。文献[30]—[32]分别构建了统计学模型(多元回归模型、决策树模型),进行了相关成本-效果分析,结果显示,醒脑静注射液治疗组的成本-效果比低于西药对照组,醒脑静注射液治疗方案具有一定的经济学优势和良好的社会效益。文献[33]对三种中西药联合治疗脑梗死的方案进行了横向成本-效果比较,发现与血塞通注射液、丹红注射液相比,醒脑静注射液治疗组的成本-效果比较高。文献[34]对醒脑静注射液与尼莫地平治疗高血压脑出血的成本-效果进行了比较,结果发现,尼莫地平组的成本-效果比低于醒脑静注射液组。

2.3.4 相关文献质量评价结果及不足:利用AMSTAR2量表进行文献质量评价,发现纳入的21篇系统评价/Meta文献质量普遍不高,系统评价平均得分为7.86分,最高为10.5分,最低仅为5分。主要存在的不足包括缺乏相关研究的前期方案,研究计划未事先完成审核或注册;未说明该项研究是否有基金赞助,未报告潜在的利益冲突;缺乏对检索策略的详细描述、文献检索不全、未提供文献排除清单及排除原因等。

3 讨论

醒脑静注射液由麝香、郁金、栀子和冰片组成。方中麝香辛散温通,芳香走窜,为开窍醒神之要药,为君药。郁金辛散苦降,寒能泻热,入血分能凉血行瘀,入气分可行气解郁;栀子苦寒,既善泻火除烦利尿,又能清热凉血解毒,二者共为臣药。冰片辛苦微寒,芳香走窜,善清郁热而通诸窍,可加强麝香开窍醒神的功效,为佐药。诸药合用,共奏清热解毒、凉血活血和开窍醒脑之功。现代药理学研究结果表明,醒脑静注射液有保护脑组织、改善学习记忆功能和抗炎等作用,近年来被广泛应用于中风昏迷、脑外伤昏迷或酒精中毒昏迷的治疗[3]。本研究针对醒脑静注射液临床治疗中风相关疾病的有效性、适用性、安全性和经济性进行了评估,纳入的研究中包括出血性脑卒中、缺血性脑卒中、急性脑出血、脑卒中、脑梗死、脑出血伴昏迷和脑卒中合并意识障碍等患者。结果显示,醒脑静注射液联合西药常规方案治疗中风,可通过抑制脑出血后的级联反应改善患者的临床症状,并可降低脑出血患者的死亡率,在提高NIHSS评分、ESS评分,改善脑卒中患者的神经功能缺损情况及昏迷程度,提高患者生活能力指数,缩小脑血肿体积和改善多项血液流变学指标水平等方面均具有显著优势,但对于患者的治愈率无明显影响;同时,用药期间未见严重不良反应发生,相关不良反应症状均在停药后消失,表明醒脑静注射液具有较好的安全性。在药物经济学研究方面,多项研究分别采用Mini HTA、决策树模型和多元回归模型等方法对醒脑静注射液治疗中风进行了药物经济学评价,研究结论不尽相同。部分研究结果显示,相对于西药常规方案,联合应用醒脑静注射液治疗中风效果更好,质量调整生命年更高。但也有部分研究结果表明,与西药相比,醒脑静注射液的成本-效果比较高;且与其他同类中药注射液相比,醒脑静注射液也并未显示出经济学优势。

目前已有的循证证据存在方法学质量不高的问题,且研究中的疗效评价以临床症状及理化指标为主,缺乏随访观察数据;对原始文献的质量评价不充分,在临床研究实施中缺乏盲法的使用,这也是中医临床研究文献评分普遍不高的原因所在。此外,多数研究不重视对药品不良反应相关资料的关注和分析。因此,尚有待于未来在中成药临床研究中加强相关研究的规范性和科学性,包括盲法的设计,针对研究对象进行长期随访和数据采集,以及强化对药品不良反应相关资料的收集和上报。同时,积极开展药物经济学研究,在方案设计和实施过程中更多地邀请统计学和经济性专家参与,加强对相关研究人员的专业知识培训,以便更为全面、客观地对中成药临床应用中的安全性、有效性和经济性进行分析,为卫生政策制定者提供更有效的决策证据支持。