九寨沟的树

王奕君

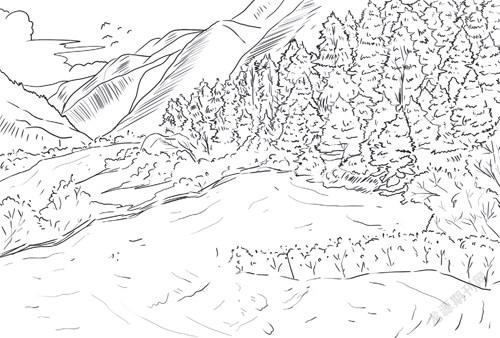

九寨沟的树,就算在冬天,依然美得让人惊呼。

那些树,镶嵌在一幅幅天然的风景画卷中,疏密有致,姿态万千。

有些树,生在海拔2000多米的山上,冬天的早晨,它们披挂着冰雪,用冷峭的身躯,勾勒出雪山的诗化美。

有些树,碰巧生在湖边。初冬的湖趁着还没结冰,跟阳光做起了游戏,反射、折射、散射出五彩光辉,顺手,又把那些树的倒影,也都揽进怀中。那些树影,便在碧水泛出的神秘光波里,层层叠叠、虚虚实实地晃动着,他们不是美景的陪衬,反而成了主角!

有些树,生得舒展、奔放,它们的躯干并蒂而起,相互簇拥,用粗壮抑或纤细的枝条,紧紧搂抱住对方,任凭寒来暑往,日出日落,都决不放开环抱的力度,那公然的亲昵,全不顾世人的眼光。

有些树,却生得尴尬,它们的身躯横在瀑布下,卡在急流中,每天都经受着上百万次冰冷的冲刷,每秒都忍耐着振聋发聩的浪花撞击的巨响,它们无意为美景平添一个意外的亮点,只是对身处的境地毫无办法而已。

有些树,被青苔包裹覆盖,整个身体像围了一条毛绒绒的绿毡,完全掩盖了本来的面目。当它们一次又一次地被浏览,被注目,被“咔嚓咔嚓”装进镜头时,还会记得自己真实的样子吗?

有些树,还算茁壮,树根却紧紧抱着一块石头。想来,是正好生在了大石下面,弱小的根在石头边缘滋生着绿意,慢慢地,竟也长成了大树。粗壮的树根已将那块难啃的石头团团抱住,像接纳了一个长在躯体中的异物,除不掉,便只能共存,并成了习惯。

有些樹,躯干己经老朽,扒伏在寒冷的水中,再也无力托举树枝,而那段树枝却倚仗着微薄的营养,用力探起身,倔强地直立在水中。

有些树,被人工的木栈道拦腰卡住,下半身深埋在土里,上半身奋力抵挡着雨雪狂风,却还是被木板拦腰切割,弄得身首异处。更有甚者,不仅是被木板分割,还因为树干粗大,而入了生意人的眼,于是被铁丝捆绑,拉起长绳,上面挂满了花花绿绿的小商品,在那棵树原本无奈的厄运中,又添了世俗的一笔!

有些树,己经死去,横陈在湖底。冬天的海子,不管结冰还是不结冰,都将枯树的脉络映衬得格外清晰,一丝丝,一缕缕,仿佛在诉说着生前的故事。可那只是别人眼里的风景,而自己,己经什么也没有了。

冬天的九寨沟,风云变幻,雨雪无常。而九寨沟的树,从生长开始,就把自己交给了如同变脸一般的大自然。一棵树,一天要经历多少冷暖,一生要经受多少熬煎?如此种种,又岂是那些惊呼着举起相机的过客所能想象的?

冬天的九寨沟,山寒水冷,我竟格外心疼那些树。我想,凡是生命,定会感受冷与暖,热闹与孤单——当人群散尽,暮霭低垂时,那些树,会不会感觉冷,感觉凄凉?

冬天的九寨沟,山雄水秀,我却格外喜爱那些树,我愿意看到生命的耐力与顽强,愿意体会劣势中不死的信念和勃勃的生机!