景观基因理论视角下湘南传统聚落景观要素识别

陈福群

摘 要:湘南地区保存着大量的传统聚落,因为社会经济的快速发展,这些传统聚落与现代人的生活方式显得有些不相适应,正面临着被破坏或者空置的问题。聚落的更新是社会发展的规律,大量新的村落被建设起来,但这些新建立起来的村落却呈现出千篇一律的同质化现象,缺乏特色。通过调研分析,基于景观基因理论,从湘南传统聚落中提炼出聚落景观的标识性要素,以期促进现代村落地域景观特质的营造。

关键词:湘南;传统聚落景观;要素识别;景观基因

基金项目:本文系湖南省教育厅科学研究课题“湘南地区传统聚落景观模式语言及其在新农村建设中的应用研究”(17C0702)研究成果。

传统聚落是人们依据地理环境,结合生产生活需要、文化习俗、审美观念等自然及人文条件,因地制宜营造出来的,是千百年来人类智慧的结晶,是人们生活、生产的载体,是人类物质文化的传承媒介与保存地。聚落不仅体现了人们的物质需求,更反映出一定区域内人们的认知心理、文化信仰以及行为与聚落空间的互动关系。湘南传统聚落多为同宗族聚居的聚落,如永兴县板梁村、江永县上甘棠村、祁阳县龙溪村等。民居属于徽派建筑,但较皖南徽派建筑的白墙黛瓦,湘南民居多了一份浑厚质朴。

准确识别传统聚落景观要素特征并运用到现代村落的营造中,是现代乡村规划和旅游开发的前提,也是破解“千村一面”问题的关键。本文从民居特征、布局形态、建筑装饰、环境特征、主要公共建筑等方面对湘南传统聚落进行景观要素识别,并分析提炼湘南传统聚落景观要素的特质。

一、自然环境构成要素识别

湘南传统聚落环境构成要素主要有多山地形、水系、土地、植被等。

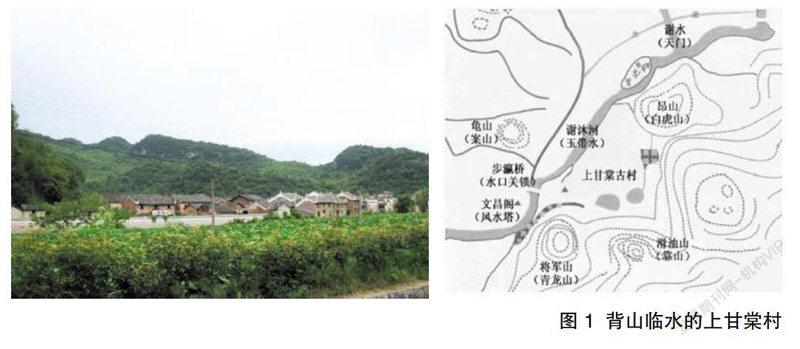

第一,多山地形。湘南地区地处丘陵山区,聚落布局多数背靠大山,山势峰峦叠嶂,形成多层次的景观轮廓线,增加了景观的深度和层次感。湘南传统聚落一般选址在山脚地带,依山而建,通常位于山的阳坡,这样有利于争取良好的朝向和通风,如图1。

第二,水系。水是生产生活中不可或缺的基本要素和保障。湘南地区属降雨量较大的亚热带地区,水资源相当丰富,水系发达。接近水源是湘南聚落选址的一大规律,从聚落的整体布局,到聚落内部的景观营造,水都是重要的景观要素。湘南聚落一般都是选择背山临水的区域,山在冬季可为聚落遮挡寒风,也可以提供木材、石材等生产建设资源,水可保障农业灌溉和生活需要。

第三,土地。土地是满足聚落中的人们进行生产、保障生存需求的条件。任何一个聚落的形成,都离不开耕地。为了满足生产、生活的需要,湘南传统聚落通常都选址在周围有足够田地的区域,民居建筑沿山建设,留出一片农业谷地,以供耕种开垦。湘南多山地,很难找到能提供大面积可作为农耕土地的区域。因此,聚落布局时,两个聚落之间通常留出合理的距离来满足必要的生产活动空间。

第四,植被。湘南地处亚热带,气候湿润高热,适合植物生长,植被资源丰富。聚落周围通常是植被茂密的丛林。植被有挡风聚气的作用,并能维护聚落环境的小生态,在景观上也能显得内容丰富和富有生机。植物以馬尾松、香樟、杉树、楠竹居多。

二、民居建筑要素识别

民居是聚落景观最基本的构成要素之一,民居的空间组合关系、立面造型、建筑的高度等都直接对聚落景观尺度及景观整体效果产生影响。民居作为景观界面,其围合形成了街巷景观内聚的尺度感。民居建筑的间距决定了街巷、广场的尺度,建筑立面及屋顶的变化,让聚落空间产生了虚实变化。

(一)民居布局形态要素识别

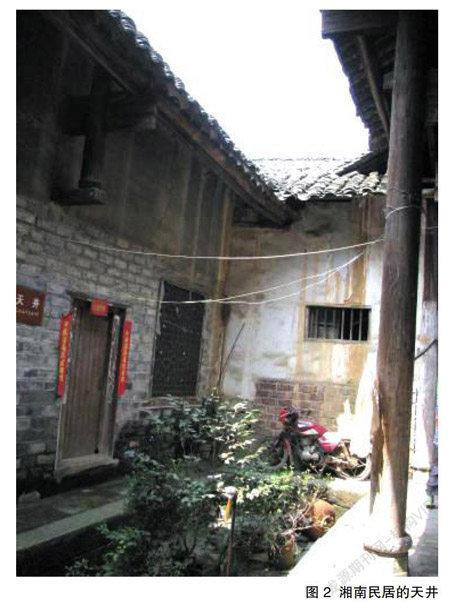

湘南传统民居属于徽派建筑体系,但其又具有鲜明的地域特色。建筑布局以合院式建筑居多,形制上多采用天井式建筑模式。建筑布局以天井为中心展开,堂屋、厢房、回廊等生活、交通及休闲空间围绕天井而建。民居建筑的结构以木构架为主体,结合青砖山墙,如图2。

湘南民居平面布局的主要特征为:前堂后寝,中轴对称,内部天井居中规整布局,结合地形变化,总体布局前低后高,朝向一般是坐北朝南。湘南民居通常会营造出多层次复合的内外空间系统,合院式的结构,一院一组的基本构成单元,其中每一层次的空间内外性质随着参照物的不同而发生转变。院落的内外性质都是相对的,相对于内院属外,相对于外院又属内,通过门、窗、过厅对这些内外空间进行联系与融合。民居内所有的房间都是对内院开窗,与天井、廊道形成一个从私密到开放的过渡。这种内外空间系统使得湘南民居具有明确的空间形态和层次序列,建筑的空间由门厅、过厅、堂屋、厢房、回廊、天井等元素构成,且这些元素在空间层次序列上具有明确的空间序列:门厅—天井—过厅—天井—堂屋—回廊—厢房。建筑整体的空间充分考虑了私密性需求。

(二)民居装饰要素识别

湘南民居建筑外观的主要特征是青墙灰瓦,它不同于皖南建筑的白墙黛瓦,其墙体没有进行抹灰处理,而是直接展现出青砖本身的颜色,因此聚落景观往往呈现一种质朴的灰色调,稳重朴实。马头山墙,轻盈灵动。翘角是湘南民居中马头墙的一个显著特征,马头墙的脊背呈一定弧度翘起,呈现出一种向上的动势。加上一般会在马头墙两端做青瓦勾头和滴水花边装饰,整体造型给人一种灵动、俏丽的感觉。湘南民居在山墙檐口处常用砂浆粉刷成白色,一般宽约三四十厘米,厚约0.5厘米,在上面施以彩绘及泥雕。山墙的檐口下方通常用苹果形纹样进行装饰,寓意平平安安。檐口的装饰打破了建筑山墙整面灰色和青瓦形成的色调上的单调感,使得建筑立面呈现出有韵律的形式变化。檐口粉刷彩绘装饰也是建筑为适应气候而形成的,湘南地区多雨,彩绘装饰可以起到一定的防水作用。这种功能性的装饰结合当地文化形成了具有地域特色的建筑特点。

三、宗族文化要素识别

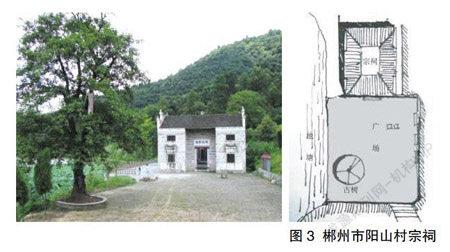

湘南传统聚落属于典型的宗亲文化聚落景观。宗法关系是维系和决定聚落形态的重要因素,也是聚落文化特质的重要体现。湘南地区几乎每一个传统聚落都有宗祠,宗祠是宗族文化的象征,代表着聚落中居住的人们共同的价值信仰,如图3。聚落内以宗族文化信仰培养出一种强烈的相互支持、团结共处的价值观念,宗族内有本族的宗法制度、族谱族规。人们按照宗族信仰、文化习惯形成一个约定俗成的建造法则,并在遵照这个法则的前提下建造自己的聚落。这样,即使由于地区自然条件具有一定相似性,各个聚落在外部形态上看呈现出一定的一致性,却又总能表现出各自独特的精神内核。

四、结语

现代村落建设受城镇的冲击很大,很多时候村落丢失了自己的文化特质,村落建设也跟城市建设一样越来越趋于一致化。而村落建设应融入聚居区内的地域性元素、主流文化,保持自身的景观特质。本文通过对湘南聚落中具有识别性的景观要素的分析与提取,以求为这一地区的现代乡村建设提供参照。现代村落的规划设计与建设中,可通过特定的地域性景观要素,如公共性建筑、场所、传统民居等,反映出本村落多数成员的文化信仰与心理需求,从而将本村地域文化特质体现在村落建设中。

参考文献:

[1]郑文武,李伯华,刘沛林,等.湖南省传统村落景观群系基因识别与分区[J].经济地理,2021(5):204-212.

[2]唐凤鸣,张成城.湘南民居研究[M].合肥:安徽美术出版社,2006.

[3]刘龙.湖南省乡村聚落景观空间分布特征及评价研究[J].中国农业资源与区划,2020(2):284-289.

[4]彭一刚.传统村镇聚落景观分析[M].北京:中国建筑工业出版社,1992.

作者单位:

湖南科技职业学院