浅析1920—1925年间的天津废娼运动

张丽杰

(天津师范大学 历史文化学院,天津 300387)

娼妓问题在中国由来已久,它与鸦片、嗜赌成为近代中国的三大社会黑洞。五四前后,废娼运动首先开始于上海,后迅速席卷全国各地,并逐渐弥漫全国。迄1920年代,作为京畿门户的天津,娼妓的发展形势已不可遏制。加之新文化运动在天津地区的传播,其“解放”与“改造”的观念成为废娼运动的催化剂。天津废娼舆论遂起,并逐渐形成废娼运动。民国时期的天津废娼问题,学术界已有一定研究成果,如胡锁利的硕士论文《民国时期天津娼妓问题及其治理》[1]分析了天津娼妓兴盛的原因及其产生的影响,总结了中央与地方政府的治理经验以及由此而得的教训;赵秀丽在《报纸媒体与公共空间的建构——以天津〈益世报〉“废娼”舆论为中心的探讨》[2]中,认为《益世报》介入“废娼”话题,不仅呈现了废娼运动的公共空间,而且塑造了“废娼”的社会舆论;江沛的《20世纪上半叶天津娼业结构述论》一文,对 20世纪上半叶天津市娼业结构及其影响进行了分析。指出,在近代中国 ,娼业的存在“首先是一个社会经济问题 ,其次才是一个伦理问题”[3]。学界对民国时期娼妓治理的研究,在时段上大多聚集在1927年南京国民政府成立后的娼妓治理和新中国成立后的禁娼运动,关于1920年代前期的研究相对较少。在内容上,既往研究大多关注民国时期娼妓治理经验,而本文以1920—1925年天津废娼运动为中心,从反方面归纳总结其失败原因。笔者针对1920年代的天津娼妓进行的梳理,学术界的研究尚有不足,因此,该文具有一定的创新之处。本文聚焦1920—1925年间的天津废娼运动,总结其失败原因,有助于为当前中国扫黄打非工作提供历史借鉴。

一、全国废娼潮流与天津娼妓业的发展:天津废娼运动的背景

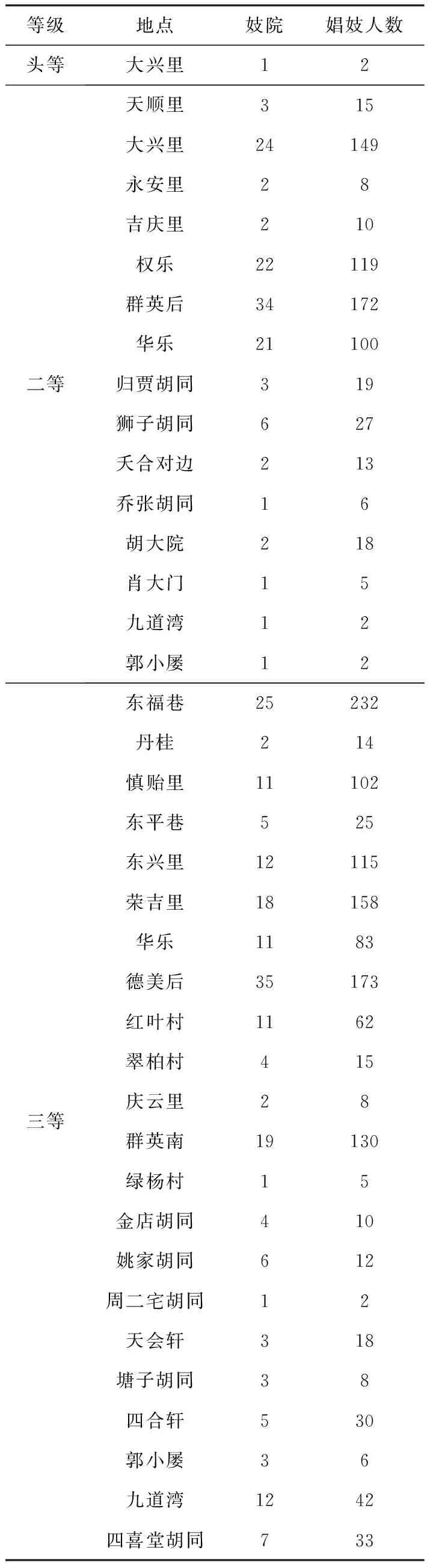

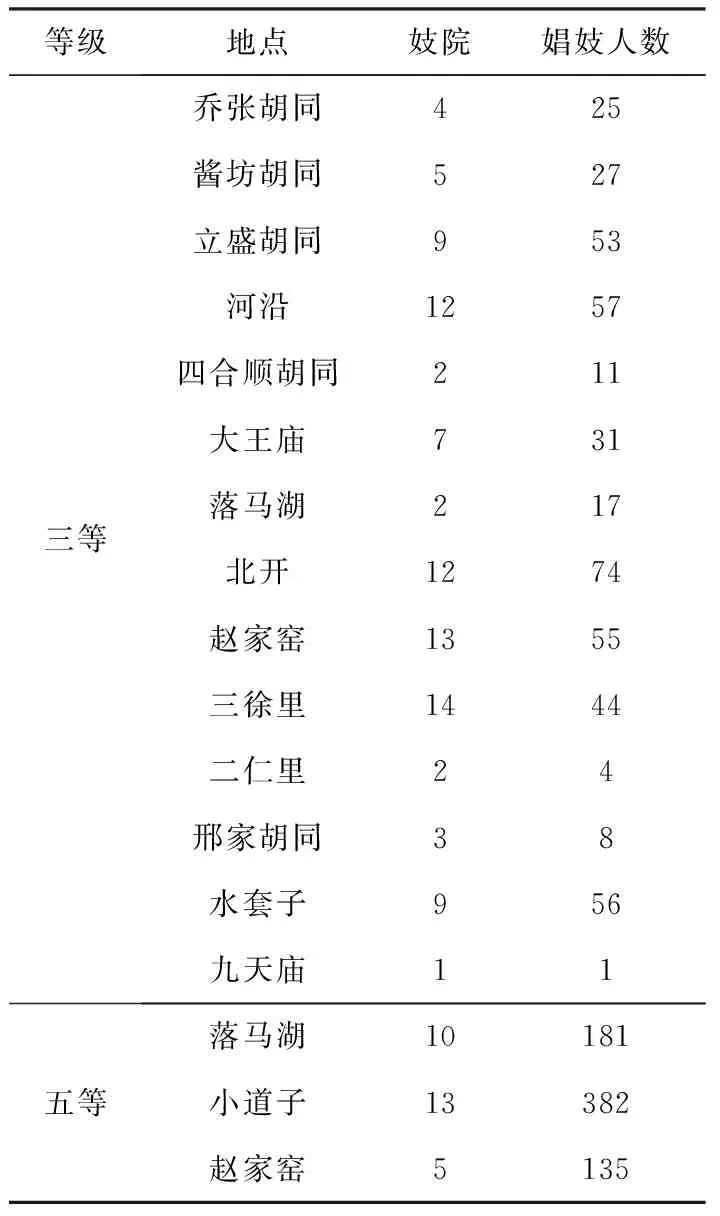

1860年中国与英法签订《北京条约》,天津开埠通商,有“国中之国”之称的天津租界日益繁华。随着租界的发展势头超过华界,大量的华人居民迁往租界。天津租界中的公娼业是“和工商业相伴而行的,妓业的变迁完全是以工商业为重心”[3]。的确,20世纪初期,天津成为华北的商业中心,人口的不断流入和租界的藏污纳垢一定程度上刺激了天津娼妓业的快速发展。到20年代,天津的娼妓业达到了全盛:天津的娼妓不仅人数众多而且等级分明。根据调查结果,天津缴纳花捐的娼妓数目中,二等户占125户,娼妓665人;三等295户,1 773人;五等28户,698人,共计449户妓院,3 138名娼妓。但这只是已经缴纳花捐的公娼数目,若再加上没有缴纳花捐的私娼和租界中的外国娼妓,尤其是日、奥两国租界的娼妓数目就不得而知了。由此,可见天津娼妓业的高度发达。关于20年代天津娼妓业的发展情况,可见表1。

表1 1923年天津妓馆、娼妓数量统计表[4]262-264

续表1 1923年天津妓馆、娼妓数量统计表[4]262-264

尽管以上数据足以说明天津娼妓业的繁盛,但1924年《妇女日报》的不完全统计又向我们展示了天津娼业疯狂扩张的一面:截至1924年,“津市共有娼妓二十七部,一百一十处、一千三百三十三家,共四千八百八十人(未包括私娼)”[5] 66。娼妓业发展如此之迅猛,社会上的劣根性风俗也将日盛一日。“娼妓之害,不独有关风化,违背人道,且于种族强弱,经济枯荣影响甚巨。”[6]天津的废娼言论早已充盈于耳。

1920年代,新文化运动的兴起成为天津废娼运动的催化剂。新文化氛围下,“自由”“平等”“人权”等成为时代精神,报刊舆论掀起了一阵鼓吹个性解放,追求独立人格的狂潮。同时,在女性主义思潮蓬勃展开的国际背景下,娼妓制度的存废成为衡量妇女解放程度和社会文明水平的标志之一。由此,废除娼妓成为时代的迫切要求。在自由至上的氛围中,一批新文化运动的先进人物纷纷讨论废除娼妓的问题。娼妓与人道主义不能并存,“为尊重人道,不可不废娼”[7]214。1919年4月27日,李大钊以“常”为笔名,在《每周评论》上发表《废娼问题》一文,公开主张废娼,他从人权、人道的立场反诘道:“像这样侮辱人权、背反人道的事,若不绝对禁止,还讲什么人道自由,不是自欺欺人吗?”[7] 215在天津,时人也在新文化的潮流中对娼妓的存在发出“吾辈文明人又岂可以不诛”[8]的呼声。在一定程度上,废娼运动的发起是新文化运动向纵深发展的直接产物,是新文化对人格独立、文明精神的执着追求。

天津废娼运动发端以前,废娼问题已有论者讨论。李齐民曾在《大同日报》以主张严禁的态度极言娼妓为害胜过鸦片。对于废娼问题,他十数年来研究不辍,曾游历鲁、豫、湘、鄂、苏、浙等省,调查各地娼妓数目,调查结果表明1917年“较民国三四年间,增七八倍之多,尤以未成年雏妓居多”[6]。1918年上海公共租界各团体组成代表团,请求租界工部局派员组成一“贱业委员会”,设法禁绝娼妓。随后,上海租界的废娼很快盛行,持平等主义者纷纷附和,王无为、赵南公、徐益楙、张静庐等于福州路组成废娼会,“使逼良为娼者无所遁形远之,唤起各地人士之注意,促全国废娼运动之进行”[9]。 1922年,在废娼号召下,广州发起贞洁运动会,“大理院长徐谦、市长孙科、卫生局长李举藻各要人,躬亲演说。大意皆以废娼之举,关系于个人之健康,国民之人格,及市政之名誉,事在必行”[10]。南京成立“白十字会”,“各界人士赞助者甚众,闻不日即呈请官厅”[11]。一场“上海倡之于先,广东继之于后,各方人士次第响应”[12]的废娼运动在全国铺展开来。此背景下,畸形繁荣的天津娼妓业已不能不有所遏制,废娼运动势在必行。

二、雷声大,雨点小:天津废娼运动的开展

关于废娼运动发展阶段的界定,邹博在专著《中国全史》丑史卷中认为:“从1921年开始到1924年结束,废娼运动进入第二阶段”[6] 43,“运动的中心也由上海转到天津和广州”[13] 43。黄兴涛和刘辉在研究论文《民国时期的废娼运动初探》中与上述观点基本一致,认为“废娼运动的第二阶段大致从1921年开始到1924年结束,这是它发展到高潮并最终走向衰落的阶段”[14],“1923年以后,废娼运动的中心转到了天津”[14]。据此推断,1921年以后,天津已成为全国废娼运动的中心之一。在天津,废娼运动由天津学生同志会发起,其下设的女权股成为此次运动的直接发起者。该组织在组织筹备阶段,对废娼运动的方针、步骤发表了宣言。其所拟方针详实,步骤具体。在这一阶段,废娼舆论甚嚣尘上,为运动的开展奠定了基础。运动的高潮阶段以舆论宣传与女权请愿为主,在此阶段,天津的废娼运动展现了高昂的废娼热情。不久,天津废娼运动因女权请愿未能得到实际支持而趋于消沉,逐渐衰落。

(一)筹备阶段

1922年,以社会服务为旗帜,致力于矫正社会弱点的天津学生同志会已开始筹划废娼运动。这一年,该会初步提出废娼运动的“三大方针,八十步骤”[15],引起赞成废娼者的同情及对反对者的批评。该会拟定的废娼运动步骤,主要集中七个方面:发表宣言;征求舆论;联络协进;群众运动;讨论方法;入手调查;请愿官厅。1922年5月,天津学生同志会召开会议,会上,黄勖志报告筹备女权股事宜。同年6月,黄勖志发表了女权股宣言,表示“女权”运动的提倡刻不容缓,并明确了女权股的宗旨:推广女子教育;提高女子人格;发展女子群性。关于提高女子人格一项,黄勖志认为提高女子人格就是提高女子的地位,体现在家庭方面,主要是奴婢、娼妓等有关的奴隶问题的解救,所以,“对于她们的道德,当然要维持,换言之,对于他们的人格,当然要提高”[16]。女权股的成立表明天津学生同志会成立了处理女权问题的专门化部门。1923年1月,天津学生同志会在河东德安里立达女校开会,到会者有吴世昌、林懋志、回光声、刘树昌、李昆、宋廷玉等十余人。与会者对废娼问题进行了讨论,决议由学术股与女权股共同办理,编纂废娼运动特刊,进行宣传。1923年3月19至21日,女权股在《大公报》连续发表《学生会女权股之废娼运动》,详细阐述了废娼运动的原因及步骤[17]。《学生会女权股之废娼运动》称,发起废娼运动并非为了在历史上留下名声,也不是受了广东上海的刺激,而是本着人类进化的原则、自知自觉的的精神承担应负的责任[18]。女权运动者认为,不能因为粤沪效果的不彰而对此问题畏难苟安。解决此类问题,只问应当不应当而不应顾忌解决可能性的大小。无论用科学的眼光来看,以宗教的思想来说,还是以资本主义来分析,以人道伦理作准绳,娼妓都有废除和救济的必要。换言之,就是不分国界,不分男女,不分有产无产,不分科学宗教,我们要一同为人类雪耻[18]。可见,女权股已将此问题上升到人类理想的高度。另外,天津学生同志会还提出了运动的大概步骤:1.联络协进。联合天津全体民众,群策群力,一同协进,将来推至各省。2.通电国内外的政治家、慈善家、社会学者、宗教家,新闻界,以客观、容纳的态度征求他们的意见。3.群众运动。各团体联合起来作大规模的演讲辩论、游行会、提灯会,出书报,贴教育画,使为娼者有触动,嫖娼者有所感觉。4.举行讨论会。讨论废娼的方法、善后救济的政策。5.执行讨论,包括调查、呈请官厅,鼓吹议员等。女权股的连续的舆论宣传,引起了社会的极大关注,废娼成为人们乐意加入的事业。

1923年6月17日,女权股联络天津各团体80余人召开会议,专门讨论废娼,“结果,全场认为废娼运动为宜做之事,并表决组织废娼运动合作团体”[19]。一时间,鼓吹废娼运动的组织纷纷与女权股联合,实现了天津学生同志会女权股与天津青年会、女星社等其他社会团体的合作,共同推进废娼运动。女权股的主力军作用将废娼运动推进人们的视野,壮大了运动的组织规模,为废娼运动的发展奠定了基础。

(二)高潮阶段

随着运动组织规模的扩大与活动类型的日益丰富,主张废娼的天津学生同志会及其下设的女权股一方面以舆论宣传的方式鼓吹废娼的理由,煽动群众的废娼热情,另一方面,则直接开展了请愿活动,向当局提出废娼议案。

报刊是传播思想,发动群众的媒介;演讲是宣扬废娼思想最重要和最有效的方式之一。女权股主要通过这两种方式宣传废娼舆论。1923年8月天津学生同志会女权股以出版《废娼号》特刊,作为废娼运动的宣传阵地,《废娼号》专载关于废娼论文及调查与建议,其涵盖内容广,对历史上的废娼观、国内废娼运动的新形势、今日废娼运动应采取的方针、娼妓是否有废除的必要、最近娼妓在中国所发生的影响及娼妓与宗教、法律、政治、经济、人道之间的关系进行了系统的讨论。除《废娼号》外,《益世报》《大公报》《华北新闻》等纷纷开辟专栏,对废娼运动进行跟踪报道,积极制造废娼舆论,在社会上引起了极高的关注。其时,先进的无产阶级分子也将废娼宣传开展得如火如荼。以邓颖超、刘清扬为主的女星社创办了《妇女日报》和《星火》杂志,支持废娼运动。她们在《星火》杂志发表《废娼问题的先决条件》,从娼妓发生的来源与存在的原因两方面分析,认为废娼运动要对症下药。除了报刊宣传,演讲活动也激起了群众的废娼热情。1923年6月19日,天津学生同志会女权股约请各团体开会讨论废娼问题。会上,时子周首先发言,认为只有各方面共同配合,废娼才能取得成功,例如普及女子知识,教予若干技能,广设公园、图书馆、博物院等公共俱乐场所,否则废娼“不过虚其名而矣,实际不能收丝毫效果也”[20]。随后,张伯苓发表了演讲,他认为,现在中国急需解决的问题很多,废娼是其中一项。在他看来,娼妓的来源是首要调查的目标,“宜先调查为娼之来源,如‘买卖人口’等,来源不清,不能废娼”[19]。其次要获得废娼的舆论优势,“宜有舆论之反对,然后始有法律之禁止”[20]。再次需借助国家法律的力量禁绝娼妓,“法律上对于纳妾者,尚无禁止规定,况娼妓乎。纳妾者到妓馆少,不纳妾者到妓馆者多”[20]。作为一名教育家,张伯苓要求各学校对学生提高警惕,以防学生“离开学校,受社会上之影响,借联络为名,亦不无损害其道德”[20]的事情发生。张伯苓认识到,实现完全废娼是一件不容易的事,但“不能因不容易作即不作,想要作的就作的到”[20]。这些思想不仅逻辑清晰,而且对废娼的难度作了切合实际的估计,鼓舞了群众的士气,为运动的开展指明了方向。

1922年底,女权股专门成立“女权请愿团”,以促成国会恢复女权,并声称废止娼妓是她们抱定的三大宗旨之一。实际上,废娼成为她们当时所致力的主要活动。

实际上,天津各界在请愿前后,北京国会和政府有关废娼提案已有一些。早在1922年12月,众议员田桐在众议院提出废娼案,联署者五十余人,提出“娼之大害,厥有四端”[21]并拟出废娼办法,其案多“痛快警策之语”。1923年,北京政府拟出劝勉妓女方法和劝勉各界方法,如劝勉妓女另觅职业,劝其择配;劝各界勿与无道德妇女往还,劝各界勿将房屋租赁与妓女[22]。然而,娼妓作为旧社会的流毒顽疾,非法律强制所不能及,更何况这些华而不实、委婉薄弱的“劝勉”所能奏效呢?1923年,正值北京国会制定宪法之际,天津女权请愿团借用“法律赋予”的学说,企图赴京请愿,将“非法丧失的女子权利恢复回来”[5] 187。1923年1月25日,女权请愿团开职员会,公决将废娼加于请愿书中。同年1月26日,女权请愿团推举钟德贞、黄勖志、华志清三位女士为代表赴京向国会请愿。1923年1月31日下午两点,请愿团代表在京招待新闻界、各报馆及通讯社记者二十余人。华志清先介绍了女权请愿团设妇女平民教育、妇女职业教育、废纸娼妓等宗旨,并交代了赴京请愿的目的:“请修正私法中男女不平等之一切法律,并于宪法上规定男女有平等之参政权。”[23]新闻界对女权请愿团的事业表示支持。此次记者招待会取得了较理想的效果,扩大了女权请愿团的废娼活动的社会影响。第二天,女权请愿团以茶话会的名义在石驸马大街女高师学校邀请十余名议员。三代表首先作了女权请愿团的报告,到会议员“无不赞成,并皆起立争相发言”[23]。接着,各议员相继演讲,对女权请愿团的事业寄予期望。最后,三代表将请愿呈文当场交由彭议员待转国会。1923年2月2日晚,女权请愿团返回天津。

(三)衰落阶段

女权请愿团返回天津后,有关娼妓的问题依然未得到解决,社会上出现了对女权请愿团的质疑:“贵团诸位先生固然是很具有一种援助他人的热诚和毅力,但是,我要说一句冒昧的话,大概诸位除去鼓吹以外,恐怕没有什么实力。”[5]236事实却是国会议员假装应允了女权请愿团的请愿,却始终并未向国会提出提案[24]。女权请愿团因对法律手续不甚了解,请愿活动也就作罢。天津的废娼运动虽一度整体上声势庞大,但天津学生同志会及其女权股等团体因未得到支持或无形解散,或虽未解散而久不开会,天津废娼运动逐渐消散,不可避免的失败了。

三、天津废娼运动失败的原因

天津的废娼运动历时四年之久,主要由天津学生同志会为其奔走相告,进行舆论宣传与国会请愿。实际上,天津的废娼运动并未产生明显的社会影响,根本没有也无法实现废娼的目标。从这个层面上讲,它不可避免地失败了。究其失败的原因,政府的不作为和娼妓群体的经济束缚是主要原因,但作为运动主体领导阶层的不坚定性和不彻底性是失败的又一原因。

(一)政府层面

1920—1925年间的天津废娼运动,尽管进行了请愿活动,但请愿注定不会有所结果。其原因一方面在于政府处于军阀混战状态,自1920年至1925年间,各地军阀混战不休,直系、奉系、皖系之间为争夺北京政权进行了三次战争,政局也因此多有更迭,政策多变更。主政者自顾不暇,在社会建设方面鲜有建树,可以说乏善可陈。另一关键因素在于娼妓业为财政收入的一大利源。1920年后,北洋政府“外债因信用薄弱不能进行,内债亦也强弩之末”[25]53。在财源枯竭,财政收入日益短绌的情况下,各项税收成为其赖以残喘的灵丹妙药。早在1913年,政府已实行公娼制度,将娼妓分别等第,由地方官署按等征税,充当国家的行政经费。1923年,由娼业所得税收,仅青岛一地“每年可增收稅金一萬元之巨”[26]。鉴于娼妓有招商之效,富国之能,各地政府对于“形形色色的私娼妓也只是在名义上禁止,实际上并不严格管理”[27]159,如云南“讵意于公娼之外,复准私娼蔓延,不加限制”[28],湖南“南湖等处私娼较前大为发达,该县知事与警察厅虽明知而放纵”[29]。在允许公娼、私娼泛滥的背景下,天津将娼妓业纳入了税收范围。1922年,天津预算收入中,房捐、铺捐、车捐与乐户捐共“五十九万三千四百十三元”[30];1923年,乐户捐为“八万七千四百五十一元”[31],约占该年收入预算总数“六十三万一百七元”[31]的13.9%;1924年,天津预算收入中,乐户捐为“九万零八元”[32]。乐户捐于政府收入的重要性不言而喻,故天津舆论有言“本埠自兴办妓捐以来,行政费赖之者匪鲜”[33]。其时,不论对天津而言还是就全国而论,“妓户愈多,捐款收入愈广,焉肯有废娼之举动”[34],这就导致政府决策上的不作为。

(二)娼妓本人

“五四运动至大革命时期,是中国女权运动的高发时期。”[35]35这一时期,“女权运动同盟会”“天津女界国民会议促成会”等女权组织遍地开花,皆言“废娼一事为社会人人良心上要做的事,而尤为妇女良心上不可不做的事”[36]73。与此同时,专门鼓吹女权的报刊也应运而生,如《女权》《妇女周刊》《妇女评论》《女子周刊》《解放画报》等,这些刊物不仅讨论了娼妓遭遇的种种压迫,还从理论上探讨了废除娼妓的必要性。在天津,废娼运动业已成为当时舆论的一大兴奋点,但舆论的高涨未能与娼妓群体的经济压力相抗衡,使其解脱羁勒。娼妓一般来源于养媳、婢女、弃妾甚至被拐卖妇女,她们本身没有知识和职业,经济上也不能独立,一旦失去生活依靠,就不得不沦为此境。正如储袆所言,“在男子专政的国家里,资本制度的社会中,妇女经济不易独立,妇女与男子不平等,缺少受教育的机会,不能自营生活。加以社会中的职业地位,尽为男子所独有,女子只能寄生于男子以过生活。有男子依赖的,固然可以过生活,没有男子依赖的,被经济所压迫,遂只能为娼妓、傭妇、工人、及别项雇工了。这四者之中,以娼妓生活比较是最取巧,最自由,奢侈放浪,随心所欲,因此走到娼妓路上去的,是特别多”[37]。娼妓虽饱受残害,但收益较以前可观。因此即使公娼被禁,各地的私娼“因官妓之少,而同时日渐气盛”[38],换言之,被废的娼妓,不但不因废娼而欢喜,反而将此举视为断其财路、毁其生计的不幸,继续转徙到其他地方改业私娼,重操旧业。其结果如《大公报》所载“我是想叫娼妓来革命的,但结果都遭失败”[39]。这反应了旧社会下,受经济与知识的局限,中国妇女女权意识的淡薄与娼妓的生活的悲惨。因此,“我们所希望的,是她们自己还要根本的觉悟”[40]。

(三)领导阶层

1920年代的社会言论,普遍认为经济制度的不良是娼妓产生的根源。1927年12月1日,储袆在《妇女杂志》上发表《谈谈废娼问题》一文,他在文中坦言:“经济制度一日不改造,娼妓是一日不能废除。”[37] 6他认为,在男女不平等的资本制度的社会中,妇女经济上的不独立使妇女不得不寄生于男性,一旦失去经济上的依赖,便会踏上为娼的道路。1929年3月23日,《妇女周刊》刊载《废娼问题》一文,表明娼妓阶层的铲除,“非先从现在土地私有制和资本主义的经济社会着手,实行打破不可”[41]。文章阐明:“因为土地私有制和资本主义盛行,分配基于不能公允,社会上的一切利益,造成了有产阶级的私有权。无产阶级被剥夺了生产的机会,造成了贫无立锥的无产贫民,因要免去冻馁的危险,不得已只有找不能饿死的路走;但是以贫民而欲求衣食之不缺,实在也有言语不能形容的困难,结果惟有忍耻含羞走这一路。”[41]]这种观点在天津的报刊上也多有舆论。1923年1月5日,《新民意报》刊载《废娼运动与资本制度》一文,发出“我们同来推翻了资本制度再来谈废娼运动吧!”[42]的号召。在文章看来,在私有经济制度下不可能有废娼的可能性。1923年6月,南羲在《女星》发表《废娼运动的先决问题》一文,认为废娼运动应“对症下压”,要先研究娼妓发生的根源。南羲分析,娼妓问题根源之一便是经济制度的不良,即私有财产制度[4] 258。这表明,马克思主义的唯物史观和阶级斗争学说已成为当时天津舆论界分析废娼问题的重要向导。私有制的存在是娼妓产生的重要根源,如果不从根本上废除私有制,推翻代表这种制度的现政权,娼妓制度是不可能彻底根绝的。然而天津废娼运动的领导阶层却未能将这种分析付诸实践。废娼运动的领导组织——天津学生同志会,成员多数为青年学生及知识分子。他们的活动多集中于学术讨论、演讲辩论与舆论宣传。宣传讨论最多的当属废娼的具体措施。而他们所讨论的措施,以北京国会议员田桐所言为具体。田桐向众议院提交的废娼案提出以下几条:第一,以1924年1月为期,限时完成目标。第二,调查来源。来源不清,不能废娼,如买卖人口、婢女妻妾等。第三,未废以前由各地方加征花捐。按等级加征花捐,使其负担过重,另择职业。第四,普及女子知识。筹备女子职业实习所,教授生活技能,施以相当精神教育。第五,广设公共娱乐场所,如公共图书馆、公园、博物馆等,为人们提供娱乐消遣场所[23]。以上这些废娼措施细致全面,然而在实际的废娼运动中,很多措施不仅没有得到实际的执行,而且,他们不敢把矛头指向有身份的达官显贵、军阀政客、富绅巨贾与王孙公子等嫖妓阶层及其他们所代表的的资本私有制度。可见,运动中虽然出现了先进力量,但依然未能改变废娼运动领导阶层的不彻底性和不坚定性。恰如时人所言,1920年代的废娼运动更像是一场“笔墨”运动[43],天津的废娼运动也未能幸免。

四、结 语

在新文化运动与全国废娼潮流的共同推动下,天津形成了一场废娼运动。在天津,废娼运动主要依靠天津学生同志会及其下设的女权股组织进行,舆论宣传与提案请愿是天津废娼运动的两种形式,其中,1923年女权请愿团赴京请愿,将运动推向了高潮,同时请愿的失败也标志着运动趋向沉寂,整场运动呈现出雷声大,雨点小的特征。其失败的原因,首先在于政府的混乱状态以及对花捐的需求,使废娼没有得到政府的支持,其次,娼妓本身得不到教化,迫于生计,她们以废娼为不幸,辗转他处重操旧业。而导致运动失败的又一原因是运动领导阶层的不彻底性与不坚定性,他们虽然认识到私有制经济的废除对废娼运动的重要性,但在行动上避重就轻。天津的废娼运动虽然以失败告终,但其舆论宣传对当时天津的妇女解放运动以及20年代政府废娼措施的制定都具有推动作用。同时,天津废娼运动的失败启迪我们,在社会治理中应坚持将民主与法治结合,针对卖淫嫖娼人员进行法律制裁与强迫教育,建设富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国。