护理干预法对血液透析患者动静脉内瘘钝针瘘道形成的影响

吴丽丹 蔡丽娜

福建省厦门市中医院血透室,福建厦门 361000

随着老龄化进程加剧及疾病发病率的提升,慢性肾脏疾病不仅影响患者的生活质量,同时也给我国公共健康资源带来沉重压力[1]。作为肾衰竭患者常见的治疗方式,血液透析治疗应用率不断提高,同时动静脉内瘘因穿刺成功率高,应用时间久,感染率低等优势,成为血液透析患者首要选择的血管通路。但对于血管条件较差患者来说,内瘘穿刺难度大,且穿刺一旦失败,将危害患者生命安全[2]。钝针瘘道在血液透析中,动静脉内瘘上固定瘘道,由护理人员选取钝针通过相同穿刺角度,在同样区域不断穿刺,就是在皮肤表皮位置和血管壁间形成瘘道,称为钝针瘘道[3]。护理干预主要指在临床护理人员和患者交流中,通过行为干预去影响患者的一种方式,它和治疗方式有所差异,也就是通过语言或行为,来帮助患者缓解不良心理状态,而促进治疗效果提升[4]。针对于以上研究背景,本研究分析护理干预法对血液透析患者动静脉内瘘钝针瘘道形成的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2016年2月至2018年2月厦门市中医院收治的260 例动静脉内瘘术后血液透析+钝针穿刺患者作为研究对象,采用信封随机化法分为观察组(140 例)与对照组(120 例)。观察组中,男68 例,女72 例;年龄39~62 岁,平均(48.31±2.06)岁;内瘘位置在左臂116 例,右臂24 例。对照组中,男68 例,女52例;年龄39~62 岁,平均(48.31±2.06)岁;内瘘位置在左臂92 例,右臂28 例。两组的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:①满足《慢性肾脏病及透析的临床实践指南》[5]中慢性肾脏病诊断依据,同时进行血液透析患者;②行自体动静脉内瘘成形术;③自身血管条件适应钝针穿刺;④意识交流正常者。排除标准:①严重合并症状者;③精神类疾病者;③语言听力障碍者。本研究所有患者及家属均知情同意,经医院医学伦理委员会审核批准。

1.2 方法

1.2.1 对照组 干预前,选取所需资料和相应物品,依据患者内瘘成熟度,确定患者内瘘穿刺时间;选取工作年限≥2年[6],同时经验丰富护理人员穿刺培训,确定满足内瘘钝针穿刺标准后,参与本研究。护理干预:责任护理人员通过热情积极态度,倾听患者主诉,获取患者信任。另外护理人员针对性对患者进行分析,为患者开展心理干预和健康指导。患者可说明目前疼痛位置、疼痛因素,选择性向患者讲述透析阶段和应用钝针穿刺内瘘后情况,增强战胜疾病信心。进行动静脉内瘘穿刺时:准备好穿刺针、输液贴及止血带;选择穿刺点要求动脉内瘘与静脉距离一般>5 cm;动静脉内瘘距离瘘口3~5 cm,同时行碘伏消毒。

1.2.2 观察组 在上述基础上采用护理干预法,患者应用钝针前由同一护理人员钝针穿刺,直到钝针瘘道形成。护理人员穿刺会选取同样进针点,应用相同进针角度及进针深度予以穿刺。②应用温0.9%无菌生理盐水棉球进行湿敷[7],去痂处理。准备碘伏棉球或棉签,生理盐水应用恒温设备加热后,生理盐水温度控制37~42℃为佳;应用温水对内瘘位置皮肤处理后,应用肥皂将皮肤灰尘轻轻去除,选取无菌生理盐水棉球,大小覆盖穿刺口2 cm×2 cm[8]。

1.3 观察指标及评价标准

统计两组的钝针瘘道形成时间、不同去痂方法、穿刺3 次用时和钝针瘘道形成疼痛情况、穿刺前后焦虑、抑郁情况。应用医院焦虑抑郁量表(hospital anxiety depression scale,HADS)[9]记录焦虑、抑郁情况,其中A 共计7 个条目,抑郁D 共计7 个条目,每一条目分为0~3 四个等级,其中0~7 分判定为无症状;8~10分判定为疑似存在;11~21 分肯定存在。评分时,以8 分为起点,即包含疑似和有症状者均为阳性。应用脸谱(面部表情)疼痛程度评分记录疼痛情况,将疼痛程度应用0~10 数字分别表示,其中0 代表无痛,10 代表剧烈疼痛。交由患者选择一个能代表自身疼痛程度的数字,其中轻度疼痛1~3 分,中度疼痛4~6 分,重度疼痛7~10 分。

1.4 统计学方法

采用SPSS 13.0 统计学软件进行数据分析,计量资料用均数±标准差(±s)表示,两组间比较采用t 检验;计数资料用率表示,组间比较采用χ2检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

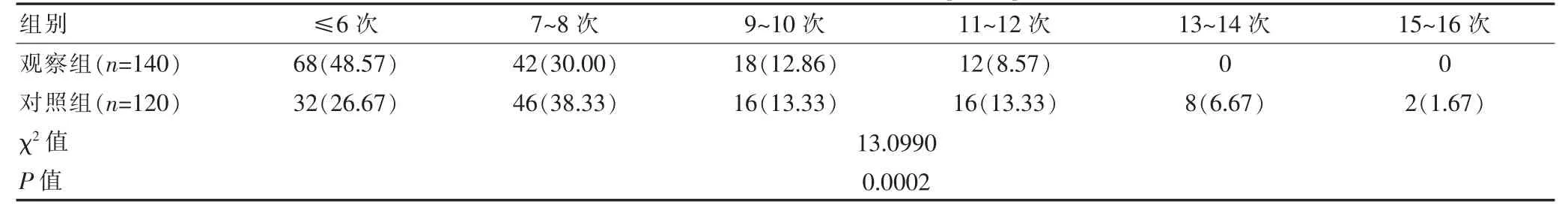

2.1 两组钝针瘘道形成时间和形成瘘道穿刺次数的比较

观察组的钝针瘘道形成时间为 (7.03±1.86)d,短于对照组的(8.34±2.61)d,差异有统计学意义(P=0.0001)。观察组的形成瘘道穿刺次数少于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表1)。

表1 两组形成瘘道穿刺次数的比较[n(%)]

2.2 两组不同去痂方法用时的比较

观察组的温无菌生理盐水棉球湿敷去痂用时为(26.69±2.75)min,短于对照组的(32.79±3.56)min,差异有统计学意义(t=15.5683,P=0.0001)。

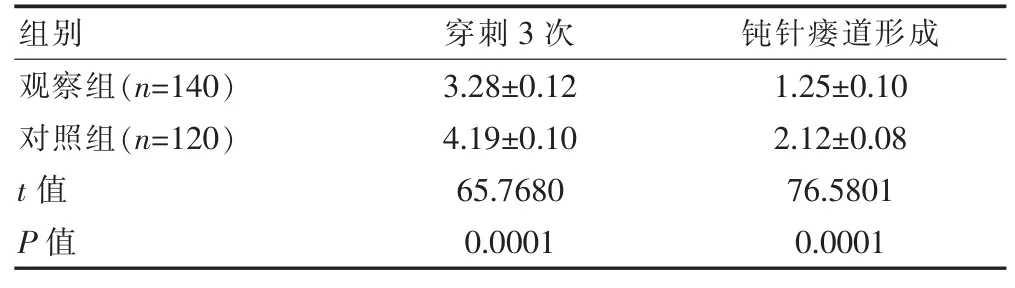

2.3 两组穿刺3 次、钝针瘘道形成疼痛评分的比较

观察组穿刺3 次时疼痛评分低于对照组,观察组的钝针瘘道形成时疼痛评分低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)(表2)。

表2 两组穿刺3 次、钝针瘘道形成时疼痛评分的比较(分,±s)

表2 两组穿刺3 次、钝针瘘道形成时疼痛评分的比较(分,±s)

观察组(n=140)对照组(n=120)t 值P 值3.28±0.12 4.19±0.10 65.7680 0.0001 1.25±0.10 2.12±0.08 76.5801 0.0001组别 穿刺3 次 钝针瘘道形成

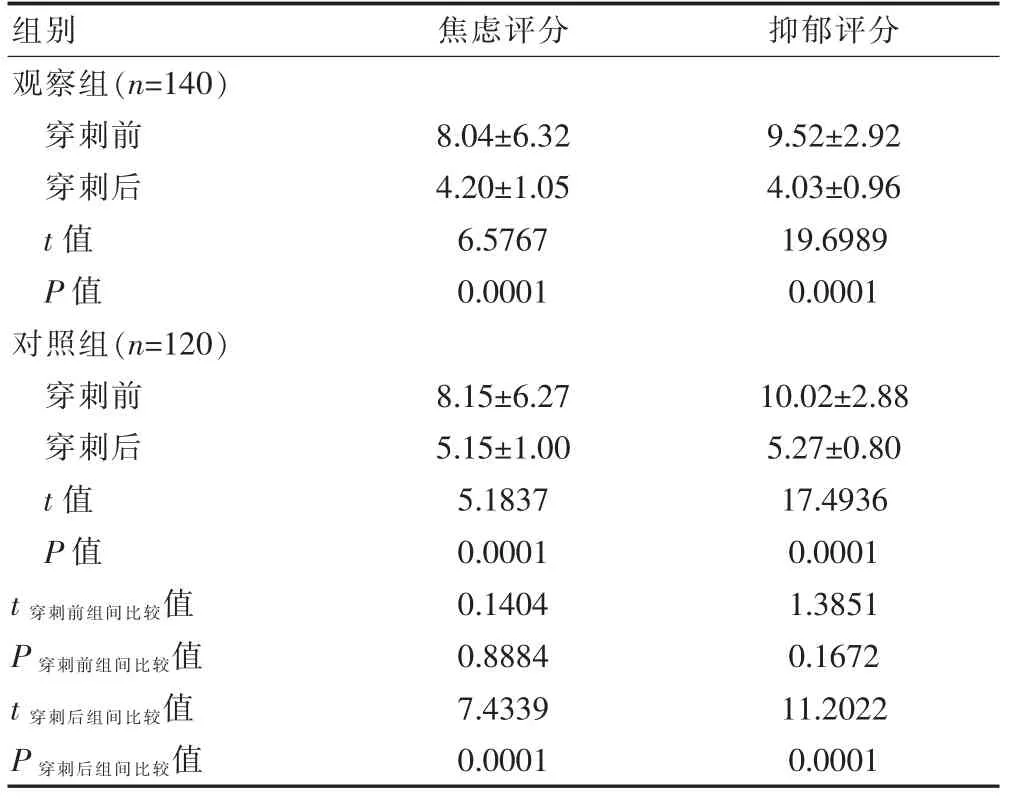

2.4 两组穿刺前后焦虑、抑郁评分的比较

两组穿刺前的焦虑、抑郁评分比较,差异无统计学意义(P>0.05),穿刺后观察组的焦虑、抑郁评分低于本组穿刺前及对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表3)。

表3 两组穿刺前后焦虑、抑郁评分的比较(分,±s)

表3 两组穿刺前后焦虑、抑郁评分的比较(分,±s)

观察组(n=140)穿刺前穿刺后t 值P 值对照组(n=120)穿刺前穿刺后t 值P 值t 穿刺前组间比较值P 穿刺前组间比较值t 穿刺后组间比较值P 穿刺后组间比较值8.04±6.32 4.20±1.05 6.5767 0.0001 8.15±6.27 5.15±1.00 5.1837 0.0001 0.1404 0.8884 7.4339 0.0001 9.52±2.92 4.03±0.96 19.6989 0.0001 10.02±2.88 5.27±0.80 17.4936 0.0001 1.3851 0.1672 11.2022 0.0001组别 焦虑评分 抑郁评分

3 讨论

临床对血液透析患者来说,最常见的不良心理状态为焦虑和抑郁。本研究结果显示,穿刺前两组的焦虑、抑郁评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);穿刺2 次时,观察组的焦虑、抑郁评分优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。由这个结果分析,两组因疾病干扰,导致心态发生了变化,同时面对社会角色变化,经济负担加重,导致悲观情绪出现,而护理干预的应用有助于缓解患者焦虑和抑郁状态[10]。另外观察组由同一护理人员穿刺,从而和患者建立信任感,降低患者心理负担。

动静脉内瘘是外科手术中形成的特殊性血管,主要意义是为血液透析患者提供更丰富的血流量[11]。在成熟后除局部初诊震颤音以外,无其他不适反应,但经过数据调查分析,部分患者会出现内瘘侧肢体疼痛反应,这可能和患者动静脉内瘘血流量过大,导致局部压力上升,静脉回流变化造成[12]。动静脉内瘘穿刺疼痛是血液透析患者最多见的反应。本研究结果显示,观察组的钝针瘘道形成时间短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组的钝针点穿刺次数(≤6 次、7~8 次)高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。提示观察组通过同一护理人员穿刺,所选取穿刺位置、方向、角度及手臂摆放位置、止血带压迫位置几乎相符,在内瘘上形成瘘道,降低对其余部位伤害[13]。

钝针瘘道形成前或形成后,每次穿刺都通过固定的孔道进针,临床称之为扣眼穿刺方法,所以穿刺前去痂有十分关键的意义,去痂不彻底导致碎片进到血管,而血栓和感染率增加。因此内瘘穿刺前穿刺位置血痂清除效果影响穿刺成功率[14]。

本研究结果显示,观察组的去痂用时短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。一般情况下,应用碘伏棉球去痂,用碘伏湿棉球放置针眼位置湿敷半小时,去痂依然疼痛患者,也出现湿棉球发干情况,同时湿敷位置皮肤会发生色素沉着、脱皮和干燥情况,因此观察组实施温无菌生理盐水棉球去痂用时短,和生理盐水及人体组织成分相同,有较好的组织相容性,且对皮肤不产生刺激,达到更好的软化血痂作用。观察组内固定护理人员在穿刺中,会在相同进针点,同样进针角度及进针深度进行穿刺,其中患者肢体摆放和止血带绑扎区域、绑扎的力度和护理人员绷紧皮肤方向保持在一致。这一穿刺点优点主要是,护理人员对每个患者的心理状态和血管情况,穿刺过程定点、定深度、方向、角度、患者手臂的姿势、定皮肤绷紧程度,定进针力度保持一致状态。患者对固定护理人员产生信任感,更好和护理人员交流,强化自己配合意识,让护理人员充分记录患者的情绪变化[15]。

综上所述,本次临床的相关研究有一定的缺陷和不足。因本研究仅对患者的负面状态、疼痛和去痂方式进行分析,对其余的影响原因,如基础数据,年龄、性别、穿刺位置、内瘘管径、最大血流量、穿刺针型号未进行深入分析。另外本研究选取样本量较少,因此应对样本量进行扩大,采用大容量样本数据确定本次研究科学性。另外患者应用钝针穿刺予以血液透析治疗,因此需要在钝针瘘道形成进一步完善护理质量和方法。但相对来看,护理干预法有利于调节患者钝针瘘道形成存在的不良情绪,效果可行。