科学与主权:晚清民国时期西方学者在中国的地质学考察

孙承晟

中国科学院自然科学史研究所,北京,100190

内容提要:晚清随着中国国门洞开,西方学者、传教士、商人、探险家以“科学无国界”的旗号,将中国视为一个巨大的“露天博物馆”,纷纷来华进行各种科学考察。其中比较著名的如庞佩利、李希霍芬、塞切尼、奥勃鲁切夫、维理士、安得思以及斯文·赫定等,在中国先后组织了多次系统的考察,在地质学等领域取得了许多影响深远的成果。这些考察不仅丰富了西方地质学家对中国地质的认识,对之后的中国学者也颇多裨益。民国以后,西人的考察活动激起了中国学者的民族主义反弹,不断遭遇中国学者的主权诉求,尤其是斯文·赫定组织的西北考察成为其中的一个标志性事件。在民间团体的努力下,政府对外国人在中国的考察活动逐渐作出了明确的法律限制,中国学者亦自发开展独立的地质学考察和研究。

胡适1922年曾在《努力周报》撰文说:“中国学科学的人,只有地质学者,在中国的科学史上可算得已经有了有价值的贡献。……他们整理中国的地质学知识,已经能使‘中国地质学’成为一门科学:单这一点,已经狠可以使中国学别种科学的人十分惭愧了”(胡适,1922)。后来的历史也表明,地质学无疑是民国时期最为发达的学科,地质调查所当之无愧是“中国第一个名副其实的科研机构”(蔡元培,1936)。

民国时期地质学的发展离不开章鸿钊(1877~1951)、丁文江(1887~1936)、翁文灏(1889~1971)、李四光(1889~1971)等人的卓绝努力,也得益于晚清以来西方学者源源不断来华进行的地质学考察(虽然其中一些考察带有帝国主义的色彩)。这些考察无论是在广度还是深度都取得了许多可观的成果,其意义对考察者自不待言,对中国学者来说,同样产生了重要的影响。但随着民国建立和民族主义的兴起,中国人对西方学者在中国的科学活动不断提出主权抗议,希望国人开展独立的地质考察,而不必由西人“越俎代庖”。中国地质学及地质学家群体就是在这样的内外因素下发展壮大的。

关于西人在中国的地质学考察,已有一些综合性的论述(章鸿钊,2011;吴凤鸣,1990,1992),亦有不少专题研究,本文将在前人研究的基础之上,介绍19世纪下半叶至抗战前几次有代表性的西方学者在华进行的地质学考察活动,梳理这些考察活动与中国主权意识兴起的关系。对那些长期在华并与中国学者密切合作的,如安特生(Johan Gunnar Andersson,1874~1960)、德日进(Pierre Teilhard de Chardin,1881~1955)等人的地质考察活动暂不予涉及。

自1863年始,先后有庞佩利(Raphael Pumpelly,1837~1923)、李希霍芬(Ferdinand von Richthofen,1833~1905)、塞切尼(Béla Széchenyi,1837~ 1918)和洛川(Lajos Lóczy,1849~1920)、奥勃鲁切夫(Vladimir Afanasyevich Obruchev;Владимир Афанасьевич Обручев,1863~1956)、维理士(Bailey Willis,1857~1949),以及安得思(Roy Chapman Andrews,1884~1960)等组织的美国中亚考察团和斯文·赫定(Sven Hedin,1865~1952)等组织的中瑞西北考查团,他们在中国进行了多次系统的地质学考察,取得了许多影响深远的成果,不仅丰富了西方地质学家对中国地质的认识,也为中国地质学的发展奠定了相当的基础。这些考察中,既有早期庞佩利、李希霍芬、塞切尼和洛川、奥勃鲁切夫、维理士等组织的在中国的自由考察,也有安得思和斯文·赫定发起的,但因中国主权观念的兴起而受到限制或被迫与中方合作的科学活动。

1 首开先河:庞佩利在中国的地质学考察

庞佩利(又被译为奔卑来、崩派来、彭北莱、庞培勒、庞培利等),1837年出生于美国纽约州奥韦戈(Owego)。1851至1854年,在罗素纽黑文商学院(William Russell’s New Haven Collegiate and Commercial Institute)求学。1856至1859年,在德国著名的弗莱堡矿业学院(Bergakademie Freiberg)学习。1860年返回美国,在亚利桑那州圣丽塔银矿工作。

1861年11月,在乔赛亚·惠特尼(Josiah Whitney,1819~1896)的支持下,受美国政府委派和日本政府邀请,庞佩利赴日本北海道地区进行矿业勘探与地质测绘。1863年,因日本驱逐外国人,又适逢《天津条约》签订不久,英美俄法等国人可自由出入中国,庞佩利转赴中国开展地质考察。是年3月抵达上海,直至1864年12月,他在中国进行了长达将近两年的地质学考察。他先在长江中下游的浙江、江西、湖北、湖南、四川等地进行考察;1863年10至11月经天津到达北京,对京西煤田和地质进行了详细的考察;1864年4至6月,前往长城和蒙古一带考察;夏天前往日本长崎;1864年11至12月,从张家口穿过西伯利亚返回美国(Pumpelly,1866;Oldroyd et al.,1996;丁宏,2019)。

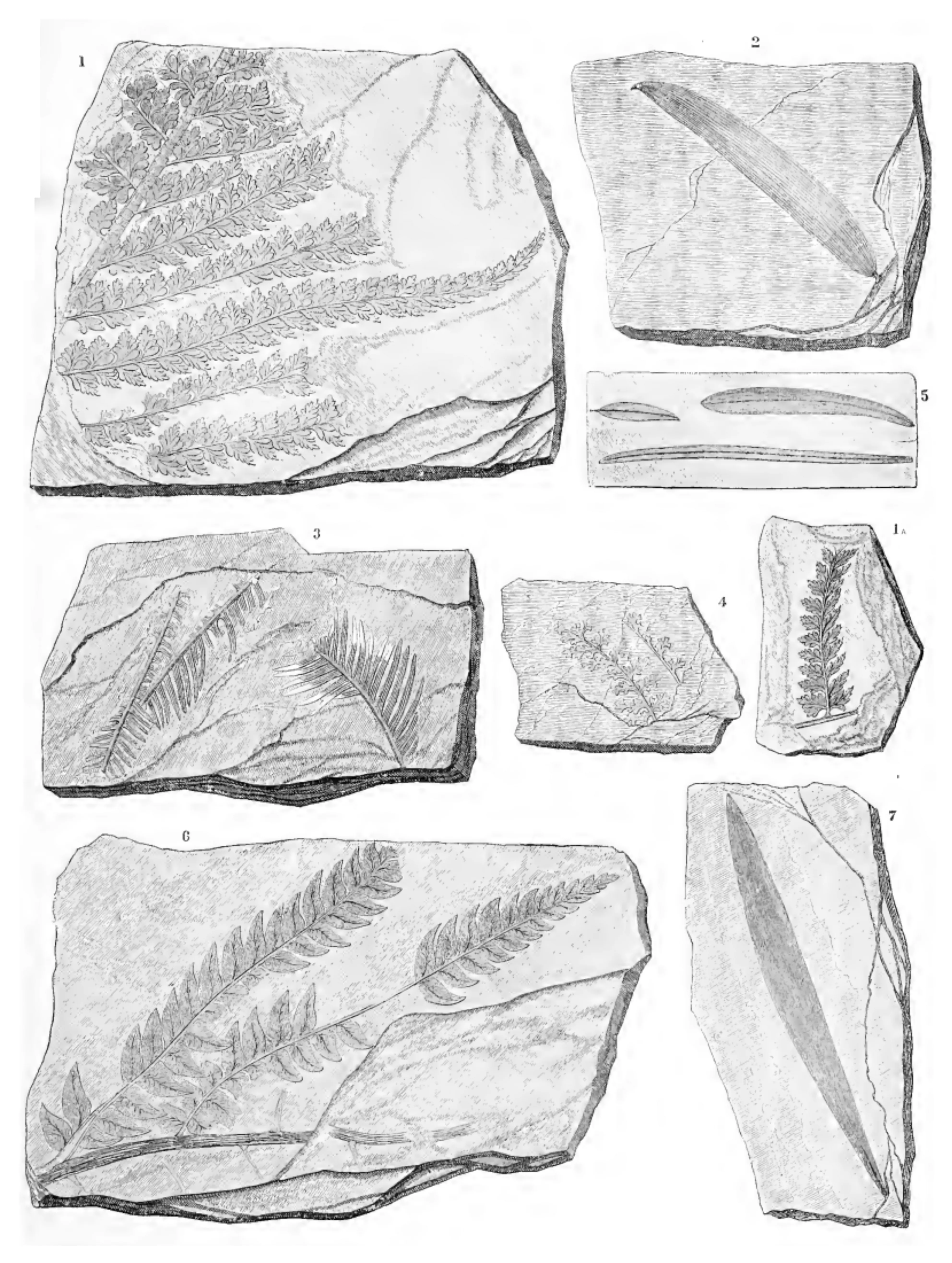

庞佩利返美后于1866年即出版了《在中国、蒙古和日本的地质研究(1862~1865)》(GeologicalResearchesinChina,MongoliaandJapanduringtheYears1862to1865)一书,其中对在中国的地质观察和研究论述尤详(图1)。他后于1870年、1918年分别撰有《穿越美洲和亚洲》(AcrossAmericaandAsia,1870)和《我的回忆录》(MyReminiscences,1918)等著作,主要记述了他的全球地质旅行和观察,均有很大的影响。

图1 庞佩利在中国所采植物化石(Pumpelly,1866)Fig.1 Plant fossils collected by Raphael Pumpelly in China(Pumpelly,1866)

庞佩利虽是自筹资金在中国进行私人考察,但他在中国将近两年的考察中,得到了很多中外人士的帮助。如在长江中下游考察时,美国海关官员迪克(Dick)和英国传教士郭修理(Josiah Cox,1829~1906)对他多有接洽。在北京时则得到美国驻华公使蒲安臣(Anson Burlingame,1820~1870)、英国驻华公使卜鲁斯(Frederick Bruce,1814~1867)的协助,并被推荐给当时的朝廷大员奕(1833~1898)和文祥(1818~1876)等。他因此还被聘为清政府的矿产顾问,负责勘察北京附近的矿产资源。美国传教士卫三畏(Samuel W.Williams,1812~1884)和柏汉理(Henry Blodgett,1825~1903)曾陪同他在北京西郊进行考察(丁宏,2019);雒魏林(William Lockhart,1811~1896)、艾约瑟(Joseph Edkins,1823~1905)等则为他提供了有关中国文献的帮助(Pumpelly,1866)。

庞佩利从中国返回后,1866年任哈佛大学采矿系教授,直至1875年;1872年,当选美国国家科学院院士;1893年,与家人一起赴欧洲进行地质考察;1903至1904年,在卡内基研究所(Carnegie Institution of Washington)资助下,到中亚、土耳其进行地质考察;1905年,当选为美国地质学会主席;1923年,逝世于罗德岛的纽波特。他的中国之行是西方人在华进行的第一次系统的地质学考察,主要涉及地层学、岩石学、煤矿勘探、黄土地质等方面,堪称中国专业地质学考察之嚆矢,为后来西方人在中国的地质学考察树立了典范。

2 “殖民先声”:李希霍芬在中国的考察

李希霍芬1833年生于德国卡尔斯鲁厄(Karlsruhe),1856年毕业于柏林大学。1861年曾到上海,但因太平天国战争等原因未能进入内地,转赴美国并参与了加利福尼亚州的地质考察。在前文提及的曾鼓励庞佩利前往亚洲考察的惠特尼的支持下,李氏获得加利福尼亚州立银行的资助,赴中国进行科考活动。来华后,李氏又获得上海商会的支持。李希霍芬在庞佩利考察的基础上,以上海为基地,于1868~1872年对中国进行了7次广泛而细致的考察,“踏查之普遍,著述之精深而博大”,非他人所及(章鸿钊,2011)。从中国返回后,先后任教于波恩大学、莱比锡大学、柏林大学,并多次担任柏林地理学会会长等职,1905年逝世于柏林。李希霍芬生前即享有崇高威望,与洪堡(Alexander von Humboldt,1769~1859)、李特尔(Carl Ritter,1779~1859)并称为近代地理学奠基人。

李希霍芬在中国的7次考察分别如下:

(1)1868年11月12日至12月15日,从上海出发,主要对宁波、舟山群岛进行了详细的考察,后返回上海。

(2)1869年1月8日至2月21日,从上海乘船溯流而上至汉口,又原路返回,主要考察了长江下游。

(3)1869年3月至8月,从上海出发经苏北至山东,再渡海到辽东半岛,又经沈阳、锦州、山海关、开平、通州而抵北京,在南口、居庸关、八达岭一带考察,最后从天津乘船返回上海。这次考察对山东淄博、河北开平等地的矿产资源有了深入的了解。

(4)1869年9月24日至10月31日,从上海乘船前往江西、安徽、浙江考察,再返回上海。

(5)1870年元旦至1870年5月,从上海乘船经香港到广州,然后北上经湖南、湖北、河南、山西、直隶,最后返回上海。

(6)在前往日本9个月之后,于1871年6月12日至8月8日,李希霍芬重新在中国开启第六次旅行,从上海到宁波,接着考察浙江、安徽、江苏等地,再返回上海。

(7)1871年10月至1872年5月,李希霍芬在中国的最后也是最长的一次旅行,先从上海乘船经天津赴北京,接着前往河北、山西、陕西,翻越秦岭到四川,后经三峡,从武昌、汉口返回上海(Jäkel,2005;潘云唐,2005)。

李希霍芬于1872年10月从上海返回德国。他根据在中国的考察撰写了五卷本的巨著《中国:亲身旅行和据此所作研究的成果》(China:ErgebnisseeigenerReisenunddaraufgegründeterStudien)(图2),影响深远。如“丝绸之路”一语便是经李希霍芬的推动而闻名世界(马提亚斯·默滕斯,2021);他对中国的黄土十分重视,最先提出“黄土风成说”。此外他还撰有《李希霍芬旅华日记》(FerdinandvonRichthofen’sTagebücherausChina)(费迪南德·冯·李希霍芬,2016),后人还编有《李希霍芬男爵书信集》(BaronRichthofen’sLetters,1870~1872)(郭双林等,2009)。除科学资料之外,李希霍芬在中国还搜集了大量的经济、矿产、军事情报,这些情报受到德皇和政府的高度重视,他亦因此成为德皇的顾问。李希霍芬具有强烈的欧洲中心观,他的考察往往被认为是德国殖民中国的先声。鲁迅曾这样评介李希霍芬:“毋曰一文弱之地质家,而眼光足迹间,实涵有无量刚劲善战之军队。盖自利氏游历以来,胶州早已非我有矣。”(鲁迅,2005)认为李希霍芬考察的后果之一便是德国对胶州半岛的侵占。

图2 李希霍芬所绘山东地质图Fig.2 Geological map of Shangdong Province drawn by Ferdinand von Richthofen

3 寻找祖先:塞切尼的中国及东亚之旅

李希霍芬考察后不久,匈牙利塞切尼伯爵于1877~1880年组织探险队前往亚洲考察,参加者有语言学家巴林特(Gabriel Bálint ,1844~1913)、地理学家克莱特纳(Gustav Kreitner,1847~1893)和地质学家洛川。洛川1874年获苏黎世理工学院硕士学位,随后在布达佩斯大学任教。1905至1913年任匈牙利地质学会主席,1908至1920年任匈牙利地质调查所主任。根据协议,考察途中巴林特负责语言学、口译以及植物学等部分,克莱特纳负责地理记录、地形描述、经纬度和高度测量以及地磁观测,洛川负责地质学、矿物学、古生物学及相关标本的采集,人种学、气象学、动物学等则由塞切尼本人处理(Széchenyi,1893,viii)。

塞切尼伯爵对探险怀有浓厚的兴趣,在来中国之前曾对美洲和非洲有过多次考察,具有丰富的探险经验。他选择亚洲作为考察的对象,一方面是因为当时已有不少人认为亚洲是人类的摇篮之一,另一方面,东方的匈奴一向被认为与匈牙利人有着密切的关系,甚至被认为是匈牙利人的祖先。因此,塞切尼就是怀着“寻找人类和匈牙利人祖先”的神圣使命前来亚洲进行考察的(Széchenyi,1893,v~vii)。

1877年12月,考察队从特利斯特(Triest)乘船出发,抵达印度孟买,然后经陆路横穿印度到达加尔各答;从加尔各答乘船穿过马六甲海峡经新加坡、香港、广州,于1878年12月抵达上海;在上海停留一段时间后,随后前往日本,在京都、函馆等地停留;接着返回上海,计划在中国内地的考察;考察队从上海顺着长江、汉江和丹江,经汉口、安陆、樊城、襄阳、谷城、荆紫关,接着登陆向西到商州、西安、乾州、邠州、泾州、兰州等地,再顺着武威、张掖、抵达酒泉;向西经嘉峪关、玉门抵达安西,因未能找到通往罗布泊的路,又回到酒泉;接着试图从西宁进藏,但未果;然后向南经巩昌、天水、广元、绵阳抵达成都;再向西经康定、巴塘前往大理;经永昌、腾冲于1880年5月从云南出境抵缅甸,最后经印度返回欧洲(Kreitner,1881;李学通,2019)。

塞切尼的考察获得了很多中国官员、外国在华使节和传教士的帮助。如在北京拜见了李鸿章(1823~1901)、奕等人,这些官员在得知他们的考察意图之后均由戒备转向欢迎;在新疆和上海分别得到了左宗棠(1812~1885)和胡雪岩(1823~1885)的帮助;每到一地,多有当地官员热情接待;予以接洽和帮助的外国使节和传教士更是不胜枚举(Széchenyi,1893,xiii~xv)。但是,从他们的旅行游记来看,他们在考察中也总会遇到一般民众的围观、嘲讽,甚至纠缠与攻击,颇使他们苦恼(古斯塔夫·克莱特纳,2009)。

考察取得了丰硕的成果,先是由克莱特纳编写了一部1000多页的游记(Kreitner,1881),随后塞切尼组织编撰了三卷本的《贝拉·塞切尼伯爵东亚之行的科学成果(1877~1880)》(WissenschaftlicheErgebnissederReisedesGrafenBélaSzéchenyiinOstasien,1877~1880),第一卷是旅途见闻和观察,第二、三卷则是对收集材料的整理和研究,先后于1893、1898、1899年出版,并专门绘有地图集(图3)。其中关于地质学、古生物学的部分大多出自洛川之手(Stiller et al.,2015)。值得一提的是,塞切尼一行的考察活动还启发了斯坦因(Marc Aurel Stein,1862~1943)后来的敦煌探险之旅。

图3 克莱特纳和洛川绘制的地理和地质图首页Fig.3 First page of geographical and geological maps drawn by Gustav Kreitner and Lajos Lóczy

4 黄土风成说:奥勃鲁切夫“荒漠寻宝”

19世纪末、20世纪初,俄国人因地缘关系对中国西北地区进行了很多次考察,最著名的如普尔热瓦尔斯基(Nikolay Mikhaylovich Przhevalsky;Николай Михайлович Пржевальский,1839~1888)、波塔宁(Grigory Nikolayevich Potanin;Григорий Николаевич Потанин,1835~1920)。1892年,波塔宁以俄国地理学会之名再次组织队伍前往中亚和中国考察,邀请当时已崭露头角的地质学家奥勃鲁切夫参加。奥勃鲁切夫是俄国著名地质学家,其研究领域主要包括:构造地质学、金属矿床学、第四纪沉积学、地貌学、地理学等,1929年当选苏联科学院院士。他曾多次对中国的西北地区进行过考察,尤以第一次即1892~1894年的考察影响最巨(Tikhomirov,1992)。奥勃鲁切夫很早就受到李希霍芬的影响,熟悉李希霍芬在中国的考察和相关研究工作,对前往中亚和中国考察十分热心。

1892年9月,考察队从恰克图(Kyakhta)出发,经乌尔格(Urga,今乌兰巴托)穿越戈壁进入张家口,接着依次经过河北、北京、山西、陕西、宁夏、甘肃、四川、青海、新疆等地,很多地方是之前欧洲人所没有去过的。考察历时2年,行程近20000 km,沿途获得不少西方传教士和中国向导的帮助,最后于1894年10月从新疆伊宁返回俄国。奥勃鲁切夫考察中采集了7000多种标本(包括1200多种化石标本),测量了838个地点的绝对高程,拍照200余幅。因奥勃鲁切夫专长于构造地质学和沉积学,他的考察主要涉及了祁连山脉和准噶尔区域的地质构造和矿产资源,并命名了新疆南山的几座无名山脉:穆希凯托夫(Mushketov)山、谢苗诺夫(Semenov)山、修斯(Suess)山和波塔宁(Potanin)山等(French,1963)。受黄土成因争论的影响,奥氏重点考察了甘肃等区域的砂和黄土(图4),依据沙漠、砂与黄土的分布规律等,指出黄土是风从中亚、蒙古远距离搬运而沉积形成的,捍卫了李希霍芬的黄土风成起源说(奥勃鲁契夫,1958),并区分了原生黄土和次生黄土(French,1963)。

图4 奥勃鲁切夫在甘肃拍摄的黄土高原梯田沟壑(Obruchev,1940)Fig.4 The photo of terraced ravine slopes in the Gansu loess plateau taken by Obruchev(Obruchev,1940)

1896年,奥勃鲁切夫用德语撰写了两卷本的考察游记《来自中国:旅行体验、自然和人民风貌》(AusChina:Reiseerlebnisse,Natur-undVölkerbilder);1900~1901年出版两卷本的考察报告《在中亚、华北和南山》(CentralAsia,NorthChinaandNanshan);1940年,又撰写了《从恰克图到伊宁:中亚和中国之行》(FromKyakhtatoKulja:TraveltoCentralAsiaandChina)的考察行记(Chubarov,2018)。

奥勃鲁切夫于1905年、1906年和1909年又三次前来新疆考察。在中国和中亚的地质学考察和研究很大程度上奠定了奥勃鲁切夫的学术成就,相关研究工作使他获得普尔热瓦尔斯基奖章、俄国地理学会颁发的康斯坦丁诺夫金质奖章(Konstantinov Gold Medal)、巴黎科学院颁发的奇哈乔夫奖(Chikhachev Prize)。奥勃鲁切夫在俄国的地质学史上具有革命性的影响,将俄国地质学从19世纪的探险地质学带入了专业地质学的“奥勃鲁切夫时代”(French,1963)。

奥勃鲁切夫十分多产,不仅撰写了大量的地质学著作,而且还根据他的地质旅行创作了《普洛托尼亚》(Plutonia)、《桑尼科夫地》(SannikovLand)、《荒漠寻宝》(IntheWildsofCentralAsia,亦译为《中央亚细亚的荒漠》)等科幻小说,颇受欢迎,成为苏联时期集科学家与科普作家于一身的典范。

5 寻找亚当三叶虫:维理士的中国地质学考察

进入20世纪,美国地质学家维理士开始对中国进行了深入的地质学考察。维理士1857年生于美国纽约州,曾在德国接受中学教育。1874~1879年在哥伦比亚大学矿业学院学习采矿和土木工程,毕业后进入刚成立的美国地质调查所(United States Geological Survey)。在克拉伦斯·金(Clarence King,1842~1901)的介绍下成为庞佩利的助手。著有《阿巴拉契亚山脉构造机理》(TheMechanicsofAppalachianStructure,1891),获得同行赞赏。1896~1900年任地质调查所所长助理。1915年任斯坦福大学地质系主任;1920年当选为美国国家科学院院士;1921至1926任美国地震学会(Seismological Society of America)主席;1929年任美国地质学会主席。曾广泛游历和考察过英国、德国、法国、匈牙利、俄罗斯、阿根廷、智利、中国、日本、菲律宾、印度尼西亚、印度、巴勒斯坦、新西兰和埃及等国家和地区。1949年逝世于加州帕罗奥图市(Palo Alto)。

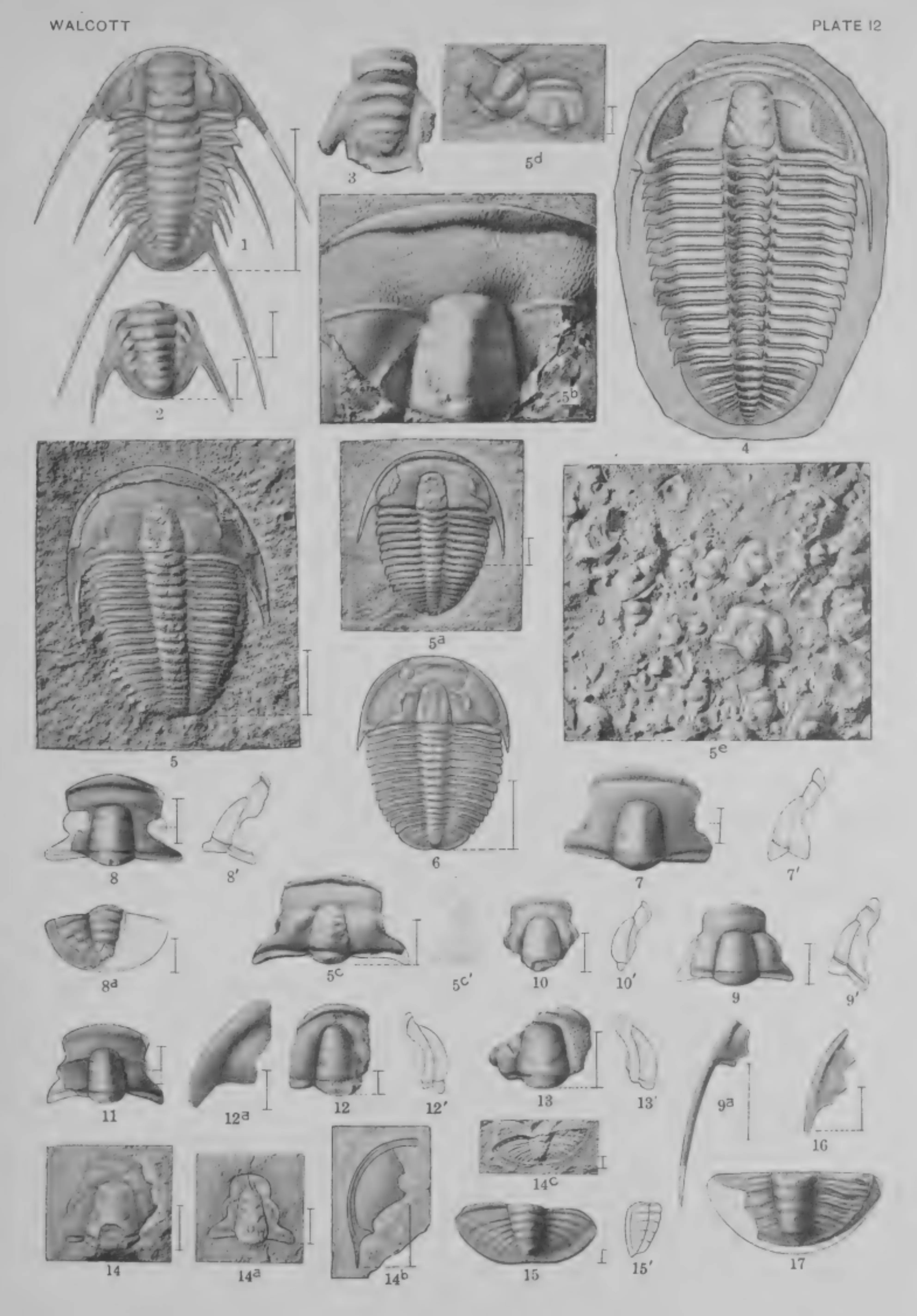

在美国古生物学家沃尔科特(Charles Doolittle Walcott,1850~1927)鼓励下,受当时新成立的华盛顿卡内基研究所资助,维理士以寻找最古老的三叶虫——“亚当三叶虫”(Adam Trilobite)为主要目标来华进行地质学考察。他选择芝加哥大学地质学和古生物学教师白卫德(Eliot Blackwelder,1880~1969)作为助手(Oldroyd et al.,2003;陈明等,2016)。

来华之前,维理士首先拜访了中国驻美公使梁诚(1861~1917),得到梁诚的大力协助,并给他起了“维理士”的中文名字。维理士和白卫德1903年8月参加在维也纳举行的国际地质大会,并在柏林拜见了李希霍芬,随后在托木斯克(Tomsk)拜见在托木斯克理工大学任教的奥勃鲁切夫。李希霍芬和奥勃鲁切夫对维理士即将在中国的考察均给出了切实的建议,尤其是前者还向维理士提供了一些设备,并参与考察结束后的讨论(Willis,1949)。

1903年10月,维理士一行从西伯利亚进入中国,先在天津、北京办理外交事宜,在北京拜见了袁世凯。美国人易孟士(Walter Scott Emens,1860~1919)向维理士推荐了中国人李三作为翻译。维理士在北京还会见了《泰晤士报》记者莫理循(George Ernest Morrison,1862~1920),并在比利时公使姚士登(Maurice Joostens,1862~1910)的引荐下,向比利时铁路总工程师沙多(Jean Jadot,1862~1932)咨询保定附近的铁道线路和地形。1903年底美国地质调查局的撒尔真(Rufus Harvey Sargent,1875~1951)作为地形测绘师加入考察,开展地形测绘工作(陈明等,2016)。

考察途经河北、山西、陕西、四川、湖北等省,主要考察地区包括:五台山、太原府、西安府、盩厔县(现周至县)、石泉县、完县、兴安府、平利县、巫山县、宜昌等地。1904年底考察队返回美国。考察的领域主要包括:地层及化石、黄土地质、地文学、构造地质学等。维理士等人在考察的基础上,于1907年出版三卷本的《在中国的研究》(ResearchinChina),对后来的中国地质学家有很大的影响(图5)。此外,他1937年受聘于菲律宾科学局(Bureau of Science of the Philippines)为菲律宾政府探矿,期间曾到过台湾(陈明等,2016)。

图5 维理士在中国采集的三叶虫化石(Walcott et al.,1913)Fig.5 Trilobite fossils collected by Bailey Willis in China(Walcott et al.,1913)

维理士在中国的考察极为顺利,对中国也极有好感。他在1949年的遗著《友好的中国:在中国人之间徒步两千英里》(FriendlyChina:TwoThousandMilesAfootamongtheChinese)中对此进行了详细的叙述。丁文江、张伯声(1903~1994)、黄汲清(1904~1995)、阮维周(1912~1998)等在美国期间都曾与维理士见面交流或合作。1926年11月,他参加在日本东京举行的第三次泛太平洋学术会议(The Third Pan-Pacific Scientific Congress),会后再次来到中国,分别在北京大学和中国地质学会作了学术报告。在京期间,他在巴尔博(George Brown Barbour,1890~1977)陪同下考察北京周边。随后乘船抵达上海,受到中国科学社的欢迎。

6 寻找人类起源:美国中亚考察团

以上基本都属于在中国进行的自由考察,下面要介绍的是更大规模并与中国的主权观念发生冲突的美国中亚考察团和中瑞西北科学考查团。

1922至1930年,由纽约自然史博物馆筹划的美国中亚考察团对中国蒙古地区进行了5次古生物学和地质学考察,旨在验证纽约自然史博物馆馆长奥斯朋(Henry F.Osborn,1857~1935)所提出的人类起源于亚洲——将亚洲尤其是中亚看作是动物和人类进化的主要舞台——的假说。考察团由安得思组织,参加者有谷兰阶(Walter Granger,1872~1941)、勃吉(Charles P.Berkey,1867~1955)、毛里士(Frederick K.Morris,1885~1962)、波普(Clifford H.Pope,1899~1974)等杰出学者,连同其他协助组织或开展研究的人员一共有34人。资金主要来自美国自然史博物馆,另有美国《亚洲》杂志社、芝加哥菲尔德自然博物馆、洛克菲勒基金会等予以赞助(Andrews et al.,1932;宋元明,2017)。

考察之前,安得思做了两次前期准备。第一次是1916年,从纽约出发,经日本、韩国到达北京,接着前往上海、福建、香港、云南等地广泛调研,后经缅甸返回美国。第二次于1919年5月前往张家口、库伦(现乌兰巴托)、外蒙古(现蒙古国)进行热身考察。

正式考察一共进行了五次:第一次1922年,第二次1923年,第三次1925年,第四次1928年,第五次1930年。考察前3次比较顺利,但1928年第4次考察返回张家口时所采集的古生物化石被新成立的中央古物保护委员会扣留,爆发“古物交涉案”。1928年9月20日,中美双方就这些化石的处置达成七条“办法”,最终化石由中美双方平分(宋元明,2017)。

在安得思准备组织第五次考察时,刘半农(1891~1934)拿出与斯文·赫定签订的协议(详见下节),希望美方遵照执行,但遭到美方拒绝。后经过多轮磋商,1930年5月,中美双方签订协议,组成中美团队进行考察,并对采集所得标本的归属作了明确的规定,指出除脊椎动物化石之外,其他化石标本须全部留在中国,脊椎动物化石若与以前所采不同,且事实上必须运往美国研究者,可酌量运往美国,但美方应资助并支持中国学者前往共同研究。研究完毕后,“须将原物运还中国,其必须暂留美国作参考者,陈列时应标明古物保管委员会寄存字样。并照样制模型二分,运至中国。”第五次考察中双方人员互存芥蒂,最后考察只得草草收场,不欢而散,考察随即终止(宋元明,2015)。

总体而言,考察(尤其是前三次)对蒙古的地质、地形、气候等取得了远超预期的成果,采集到大量古生物标本,所获恐龙蛋化石引起世界轰动(图6),后美国自然史博物馆将其中一枚以5000美元的价格拍卖给了科尔盖特大学。考察之后相继出版了《蒙古之地质》(GeologyofMongolia,1927)、《蒙古之二叠纪》(ThePermianofMongolia,1931)、《对中亚的新征服》(TheNewConquestofCentralAsia,1932)等著作。对蒙古这样艰险的地区,中亚考察团取得这样的成果实属不易,无异于揭开了蒙古高原的神秘面纱。叶良辅(1894~1949)曾这样评价《蒙古之地质》一书:“中外人士,关于蒙古的地理著述,为数甚多。若论旅行设备之周全,调查方法之精细,收获之宏富,叙述之切实谨严,当以此著为第一,不愧为划时代之巨著”(叶良辅,1936)。

图6 奥尔森于1923 年在蒙古发现第一个世界恐龙蛋巢(Andrews et al.,1932)Fig.6 The first nest of dinasaur egges discovered by George Olsen at Shabarakh Usu in 1923(Andrews et al.,1932)

7 “和而不同”:中瑞西北科学考查团

中瑞西北科学考查团❶(又称中国西北考查团,The Sino—Swedish Scientific Expedition to the North-Western Provinces of China),由中国和瑞典两国学者联合组成,最早是由瑞典探险家斯文·赫定发起成立。斯文·赫定1865年出生于瑞典斯德哥尔摩,15岁时,受瑞典探险家Adolf Erik Nordenskiöld (1832~1901)、俄国探险家普尔热瓦尔斯基等人事迹影响,矢志探险事业。1885年前往俄国及德黑兰、巴格达、君士坦丁堡(现伊斯坦布尔)、维也纳等地游览,随后进入乌帕萨拉大学学习。1888年毕业,随后到德国师从于李希霍芬,于1892年获博士学位。1890年,作为外交使团翻译到达波斯,并游历布哈拉、撒马尔罕以及新疆西部等地。1894至1903年,先后多次在新疆地区进行考察,最为显著的便是发现楼兰古城,获得汉简、毛线、古钱等遗物,并撰有《1899~1902年在中亚和西藏科学考察报告》。1905年10月,对雅鲁藏布江、西藏南部进行了深入考察,后经印度、科伦坡、新加坡、香港、上海、神户、大阪、汉城、沈阳、圣彼得堡,于1909年返回瑞典,著有《西藏南部:以往的发现和我1906至1908年亲身研究的比较》。1925年出版《我的探险生涯》一书。

1926年,斯文·赫定获得德国汉莎航空公司资助,后者希望他率队考察中国西北地区,收集气象、地学和考古资料,以利于开辟柏林到北京和上海的航线。后在安特生的建议和帮助下,斯文·赫定与以翁文灏为代表的地质调查所达成八条“合作办法”,拟对西北地区进行考察(李学通,2014)。但这个协议被认为“有损中国声誉和主权”,遭到北京大学一些学者的反对,随后以这些学者为主体成立了中国学术团体协会,主张中国自行组织科学考察。经过反复协商,最终中瑞双方达成合作意向,组成中瑞西北考查团,并于1927年4月26日由中方代表周肇祥(1880~1954)和瑞方代表斯文·赫定签订了《中国学术团体协会与斯文·赫定博士所订合作办法》❷(中国第二历史档案馆,2010),对考查团成员的组成、路线的选择、经费的筹措、文物标本的收集、地图的绘制、研究工作的发表等,进行了详细的规定,尤其指出“凡直接或间接对于中国国防国权上有关系之事物,一概不得考查,如有违反者,应责成中国团长随时制止”。协议中明显中方占据主导,对中国的主权十分看重,已远非庞佩利、李希霍芬、塞切尼、维理士等考察时放任自由的情形。

中瑞考查团中方主要成员有:徐炳昶、袁复礼、黄文弼、丁道衡、詹蕃勋、崔鹤峰、李宪之、刘衍淮、陈宗器、郝景盛、胡振铎、徐近之、刘慎愕等。瑞方成员则包括斯文·赫定、贝格满、安博特、那林、华志、郝德、哈士纶、生瑞恒、赫梅尔、拉尔森、马学尔、韩普尔、海德,以及德国汉莎航空公司的气象学家和航空专家等多人(图7)。考察分为两个阶段。第一阶段为1927年5月至1933年秋,由中方团长徐炳昶和瑞方团长斯文·赫定带队,以骆驼为主要交通工具,对中国西北地区进行了广泛深入的科学考察。第二阶段于1933年10月至1935年2月,由斯文·赫定领队的“绥新公路查勘队”,在民国政府铁道部资助下,以汽车为主要交通工具,确定由绥远、西安到新疆塔城的公路交通路线,是以工程建设为目的的勘察(罗桂环,2009,3~4页)。

图7 中瑞西北科学考查团部分成员出发前在北京西直门火车站合影(北京大学朱玉麒教授提供)Fig.7 Group photo of the Sino—Swedish Scientific Expedition Team at Xizhimen Railway Station in Beijing before departure [Photo courtesy of Prof.ZHU Yuqi(Peking University)]

西北科学考察是综合性的,涉及地质、地理、气象、考古等领域,尤其是第一阶段的考察,取得了举世瞩目的成果,如袁复礼发现的北疆恐龙化石、贝格曼发现的居延汉简和小河遗址、霍涅尔和陈宗器的罗布泊调查、丁道衡发现的白云鄂博铁矿、赫德等人收集的地理气象资料等等。中瑞双方虽然合为一个考查队,但调查、研究工作则大体分而行之。中方成员后来撰写了大量的考察报告或专题论文(张九辰等,2009),瑞方则主要以《斯文·赫定领导的西北考查团考察报告》(ReportsfromtheScientificExpeditiontotheNorth-WesternProvincesofChinaundertheLeadershipofDr.SvenHedin)为总题名,发布考察报告,截止20世纪末,共出版了56卷(罗桂环,2009,230~248页),可谓20世纪上半叶在中国开展的成果最为丰硕的考察。

8 结语

晚清随着中国国门洞开,外国学者、传教士、探险家将中国视为一个巨大的“露天博物馆”,纷纷来到华进行各种科学考察,将“僵死”的化石等古物逐渐赋予地质学上的意义。这些西方考察者前赴后继,在学术上相互影响。其中既有早期庞佩利、李希霍芬、塞切尼和洛川、奥勃鲁切夫、维理士等组织的自由考察,也有民国之后安得思和斯文·赫定发起的,因中国主权观念的兴起而受到限制或被迫与中方合作的考察。早期的考察活动,因国势颓弱且国人缺乏对这些活动的科学意义的认识,因此官方不仅没有反对,而是处处予以关照和协助。民国以后,随着民族主义的兴起和主权观念的觉醒,国人对西人在中国的考察活动渐有抵制。尤其是1927年斯文·赫定发起的西北科学考察,更是刺激促成了中国学术团体协会的成立,最终在双方协议下形成了由中国和瑞典双方组成的中瑞西北科学考查团,并对考察所得标本的出境和研究成果的发表多加限制。这成为中国处理外国人在华科学考察和考古活动的转折点。以此为例,由安得思组织的美国中亚考察在第四次考察(1928年)中爆发了古物交涉案,中方限制古生物化石的出境;由于中美双方争执的升级,第五次由中美双方成员组团的考察多有隔阂并草草收场。随着大学院古物保管委员会(1928)和中央古物保管委员会(1934)的成立以及各种相关文物保护法令的出台,为之后外国人在中国的科学考察活动提供了法律基础❸。

晚清民国时期欧美人士在中国的科学活动导致了“科学主义”和“民族主义”的冲突。西人往往以“科学主义”的旗号不断前来中国考察,认为科学探索是一种无国界的活动。如章鸿钊说:“研究地质是以地球为对象的,就是认定地球是整个的。地球上无论何处,可以互相参照,还可以触类旁通借彼定此的;所以地球上只要有一块土地尚未经过地质调查,他们便会不惮险阻,款关进来,代执调查的工作。在一方面看,可以说他们越俎代庖,在另一方面也可以说这位地主人是自己放弃义务的”(章鸿钊,2011)。但地域毕竟是有国界的,西人自由出入中国进行各种考察在民国之后激起了民族主义的反弹。因此章鸿钊亦表示:“夫以国人之众,竟无一人焉得详神州一块土之地质,一任外人之深入吾腹地而不之知也,己可耻矣!”(章鸿钊,1987)。1927年从德国留学归来任中山大学生物系主任的辛树帜(1894~1977),亦深有同感:“历来所见关于中国生物之纪载文献,皆出自外人,或以纯粹为学之精神,或更庽侵略之微旨,深入各地从事搜采之结果。”为发展中国科学,了解中国物产,向世界昭告中国无烦他人“越俎代庖”,杜绝外国侵略中国的意图,自行着手调查,洵属刻不容缓。因此他积极组织队伍前往广西瑶山进行生物学考察,并表示广西调查结束后,将推广至贵州、云南、四川、湖南、江西等省(石声汉,1929)。翁文灏在抗战时期指出科学真理无国界,但科学家、科学材料和工作的地方都是有国界的,并号召大家“万不应托名科学而弃了国家”,要用自己的专业知识为抗战服务(翁文灏,1938)。因民族主义的兴起和主权观念的觉醒,西方人在中国的考察、探险活动越来越多被视为帝国主义或殖民主义的象征,国人强烈希望在自己的土地上行使自己考察的主权。随着中国地质学家群体的壮大和地质调查机构的逐步完善,中国地质学考察的主动权逐渐回归到国人之手。

致谢:本文撰写和修改过程中,承中国科学院自然科学史研究所张九辰研究员、太原理工大学丁宏博士,以及审稿专家给予宝贵建议;北京大学医学人文学院金俊开博士在俄文文献方面提供大力帮助,谨致谢忱。

注 释/Notes

❶ 对野外的调查研究现在一般用“考察”,但民国时期“考察”与“考查”混用,“中瑞西北科学考查团”用的即是“考查”.

❷ 因条文有19条,故亦称《十九条合作办法》.

❸ 其实,早在1916年,中国政府即颁布《保存古物暂行办法》,明令禁止将文物私售外人。1924年,内务部进一步拟定古物保存法草案,规定不得将文物贩运或携出国境。但由于政局动荡,并未得以有效执行。参见(徐玲,2011).