景观生态学视角下的河流廊道规划

熊 琳,吴 静,张 煌

(中铁水利水电规划设计集团有限公司,江西 南昌 330006)

1 引言

景观是地理要素相互联系制约、有规律结合而成综合体,包括复杂的自然过程,景观生态学的重要内容是研究景观单元的空间关系与价值,景观生态学视角下的河流廊道规划,强调河流廊道的格局、生态过程与生态效益的内在关联机理,有助于整合时空变化下的自然与人文资源,明晰廊道生境系统的循环互馈机制。

2 景观生态学

2.1 基本概念

景观生态学是一门集地理科学、生态学和环境科学的综合学科,是对不同尺度上的景观类型的空间格局、生态过程及其动态变化的研究[1]。景观生态学将景观类型划分为斑块、廊道与基质3个基本结构要素,这一“斑块-廊道-基质”体系被用来解释任意不同区域包括江河的景观[2],如图1。

图1 河流景观要素示意

景观生态学的格局理论,是指一定尺度范围内的斑块和基质的大小、数量与配置,决定了景观中的生物与生态过程之间的关系,是保证生态系统稳定与延续人与自然可持续发展的关键。

2.2 景观异质性理论

景观的异质性是指其结构要素总是不均匀分布于景观中,使得景观要素始终处于非均质的状态[3]。异质性的特点有3个方面:①空间异质,是指景观要素在空间分布上的差异性;②时间异质,是指空间结构随时间推移的差异性;③时空耦合异质,是指前两种异质相统一。景观的这种异质性决定了景观元素在空间格局与功能定位的不同,是景观生态学的核心理论之一[4]。

3 河流廊道

河流本身就是线性非匀质的廊道。河流廊道对于无河堤段为河流及其两岸的洪泛滩,一般洪泛滩地范围是在某一设计频率的洪水淹没线以下;对于有河堤段,廊道范围则为两岸河堤之间的区域[5]。

3.1 河流廊道结构

河流廊道是动态的生态系统,具有多维连通的结构特性[9]。如图2,河流廊道在空间上具有纵向、横向、垂向3个维度以及时间轴的动态时序维度[6]。

图2 河流廊道结构示意

纵向轴:沿河流纵断面方向,其所处地理空间发生城区-城郊-郊野的地理区位更迭,廊道内的立地条件的变化致使河流廊道的纵向生态定位也不同。城区河段水利设施形态相对固定,在城市建设中趋向硬质化;城郊有较好的区位交通优势,可利用空间较充足,郊野河段原生生态本底好,但农业面源污染较严重。

横向轴:横断面方向一般包括河道、洪泛滩和岸边高地三部分[10]。岸边高地是洪泛滩和河流廊道外围环境的过渡,洪泛滩存在周期性洪泛现象,具有滞蓄洪水,通过洪水脉冲带来物质、能量交换作用,因此河道与洪泛滩的连通性很重要[11]。

竖向轴:根据丰水期的水深以及洪水淹没范围将河流廊道竖向上分为深水区(丰水期水深>3 m)、浅水区(丰水期水深≤3 m)、水陆交错带和陆地。竖向上生物的习性与分布不同,植物层次错落,人类的活动范围与方式也会随标高不同而变化。

时序轴:随着时序的推演,廊道内地质地貌和气候环境等非生命因子与生物产生不同的影响作用,包括鱼类生长、繁殖,鸟类的迁徙、栖息,植被生长以及人类对河流随时序变化而不断调整的利用方式[5]。

3.2 河流廊道生态功能

生物栖息地与生命通道作用:河流廊道线性延展的连通结构,多层次的环境条件营造了良好的生境,成为了生物觅食、生存、繁殖与迁移的重要场所。

过滤与屏障作用:河流廊道作为水和泥沙的输送通道,在输送的同时,廊道植物群落、河道内的水生植物可以对水流中的污染物和有害物质起到过滤和拦截作用,从而降低河流中污染物的含量,起到净化作用[7]。

源与汇的作用:河道的源是指为河道周边环境提供能量和物质;河道的汇则相反,在雨洪期,河岸洪泛滩作为汇,可以滞蓄泥沙[8]。

4 景观生态学视角下的河流廊道规划体系

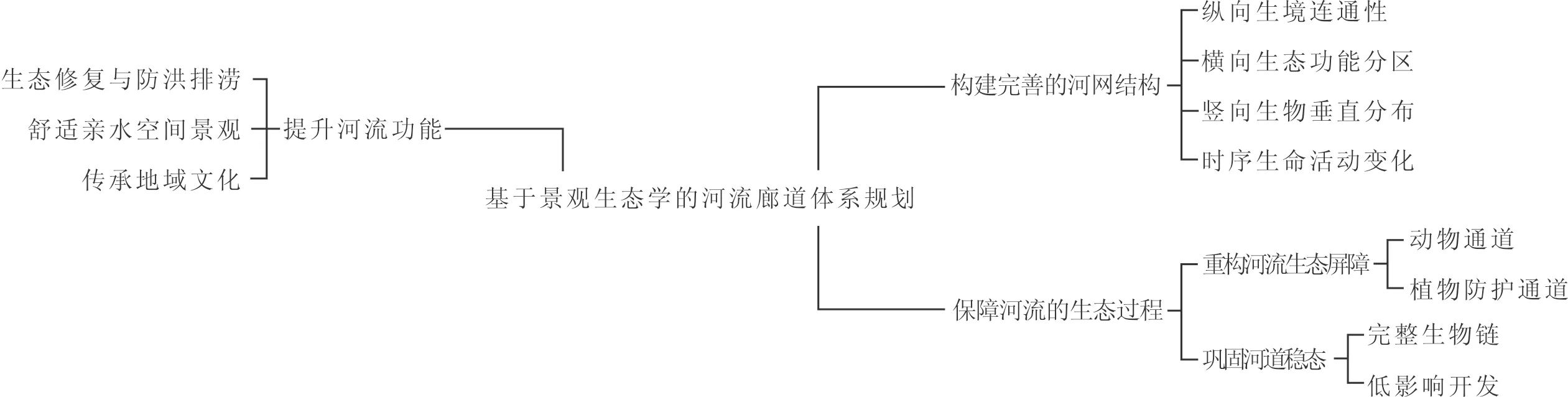

景观生态学视角下,将河流作为空间异质性的完整景观单元,在尊重基地自然特征的前提下,以水文学和地质学为基础,构建稳定的河网结构,保障河道内生态过程,综合生态效益,从区域-流域-河段三个尺度逐步深入,明确生境的具体功能,据此构建结构上具有高度连通性的廊道体系,如图3。

图3 基于景观生态学的河流廊道体系框架

4.1 完善河网结构

综合河流区域的土地利用规划、水文水资源现状、生态保护规划红线以及城镇总体规划等上位规划,完善河流廊道的生态景观格局,形成系统的河流网格体系,平衡流域水生态发展、水安全需求与水文化传承,在保障河道生态流的同时,健全水景观体系,同时带动沿岸城乡产业发展。

河网构建是基于河流廊道结构特性进行的四维规划。纵向上通过廊道恢复加强不同生境间、植被带中断区间与其它生境间的连通性。横向上明确生态敏感区与缓冲区:通过恢复河道、洪泛滩的水文条件及水陆交错带植被结构,调和土地利用矛盾以保护生态敏感区;通过在高地过渡带适度开发低影响亲水景观增进缓冲区活力。竖向上根据生物垂直分布特点对水陆交错带的生物链、植被结构等进行恢复。时序上明确随时间推移廊道内生物生理活动与人类行为活动的变化,据此制定相应的管理措施。通过从整体到局部,多维度的结构规划,综合生物对廊道的各种功能需求,构建具有高度连通性的廊道网格体系。

4.2 保障河流生态过程

完善的河流生态过程既需要巩固廊道本体生态弹性,又要加强廊道与周围环境的连通,因此可以重构河流生态屏障、巩固河道稳态,以促进河流生态过程的进行。

河流生态屏障在景观生态学视角下是河段尺度上连通生物生境的廊道,包括动物通道和植物防护带级廊道。河流和两岸水陆交错带是栖息地的连通要塞,主要服务于鱼类和鸟类栖息地的连通。为避免河流上游与下游的鱼类种群遗传隔离和生物多样性降低,补建鱼道水利工程,保障洄游鱼类的正常生长、繁殖,维系河道上下游的水体连通。恢复河流廊道内的鸟类栖息地植被带,降低河流廊道内的河漫滩破碎化,加强与其它生态系统内鸟类栖息地的连通性。根据廊道植被带宽度与物种多样性的关系以及所连通生境物种,结合可利用空间情况确定廊道植被带的宽度,根据相邻生境缀块之间的距离确定廊道植被带的长度,构建与相邻生境缀块一致的植物群系。

河道稳态的关键是完整且连续的生物链,根据河道食物链结构,为不同层级的生物营造充足的生命活动空间,形成循环连续的物种结构与能量结构。对于较稳定的河道边岸,如河流长期冲刷稳定后形成的砂土自然堤和长期蓄积形成的平缓沙滩,此类边岸生物丰富、植被完整,因此以保持为主,对于不稳定的边岸,可根据其冲淤特点模拟构建自然岸坡形态。在滩涂岛屿内的开发利用中,避免阻断地表与地下水循环,尽可能采用近自然材料或透水铺装材料,以栈道、踏脚石等形式组织交通,维持自然景观和谐性的同时保障生物的活动与连通。

4.3 提升河流功能

防洪排涝与生态修复是河道的基本功能,通过廊道建设以加强生态循环过程[12]。廊道沿线植物可以固堤、改善周边微气候、提高土壤的含水量,因而改善了河道的防洪能力。河道内的深潭浅滩缓减了径流流速,可以缓解丰水期的雨量冲刷。河道蓄滞的水量可以反哺沿线植物,深潭河底形成的水流回旋区演化成为生态湿地,净化水质。过滤后的水体有助于植物的营养吸收,更完整的动植物生境可以减少植物虫害,流水产生岸微风,利于植物花卉种子传播,水生植物的繁茂进一步巩固了河流水污染的治理、促进河流生态修复循环。

河流也是人类赖以生存的生境,通过河道景观营造,提升人居环境质量,并提供优美的亲水空间,促进人与自然的良性互动。河流廊道营造的小气候给游憩的人们舒适、静谧的感受;植物的季相变幻,传递给人们丰富的视觉享受,同时水与植物产生的负氧离子将改善空气质量,缓解人们的精神压力,促进身心的康养。

河流承载着悠久的历史文化,通过河流廊道的演绎文化,宣传流域的地方特色。城市因水而生,河流记录了城市和时代的变迁,名人传说、水利工程以及与水有关的节庆习俗给河道景观注入了人文色彩,通过丰富多元的纪念性河道景观,塑造具有特色的河道文化廊道,提升地域的风格魅力。

5 结语

景观生态学视角下,凸显了河流的格局与功能的重要性,河流廊道的建设是为了营造更加和谐健康的流域环境,其目的不是通过格局来约束河流的秩序,而是通过格局、生态过程与功能的统筹,还原最自然的河流风貌。