父母教养方式对“双一流”高校大学生新冠疫情期间亲社会行为的影响

张文杰,朱 红

(北京大学教育经济研究所,北京100871)

一、引言

培养能为国家所用的高端创新人才,是解决我国核心技术“卡脖子”问题以及实现强国兴邦、振兴中华远大使命的关键所在。家国情怀的基础是亲社会行为。很难想象一个缺乏亲社会行为的个体,会具有关注公共事务、维护公共利益的品质。“双一流”高校大学生是国之栋梁,特别是在近年来当代大学生公共精神、社会性发展欠缺成为舆论焦点的背景下[1],更需要探讨大学生亲社会行为的发展机制。

论语曰“立爱自亲始”。现代教育学、心理学等领域的理论和实证研究也都证明了父母教养方式是影响青少年亲社会行为的重要环境因素。来自家庭的互动经验对个体道德观念内化和亲社会行为的发展至关重要[2]。父母教养方式对青少年后期乃至成年的道德行为、公共精神都会产生深刻影响[3]。一项对北京大学新生的研究也发现,在影响学生个体高阶认知能力,以及社会责任、生命意义、毅力等非认知能力的诸多因素中(包括个性特征、家庭经济状况、父母教育和职业背景、学校教育等),父母教养方式的影响效力最普遍,也最重要[4]。

2019年新型冠状病毒(COVID-19)肆虐全球,严重威胁国民生命安全。大学生群体的学习生活与身心健康也遭到了巨大冲击。重大灾难中,积极进行志愿服务等亲社会行为,不仅利他,也能够增强帮助者的心理资本以面对巨大的逆境和集体创伤,是个体与个体之间凝聚力量、对抗疫情的有效纽带,具有更广泛和深刻的社会意义[5]。作为中国的教育精英群体,“双一流”高校本科生在2020年新冠疫情期间,是否积极参加了抗疫亲社会活动?来自不同阶层的“双一流”高校大学生是否有不同的亲社会行为的表现?在影响亲社会行为的因素中,父母教养方式发挥着怎样的重要作用?深入探讨这些问题,有助于了解我国教育精英群体的培养质量,探究父母教养方式的作用机制。

本研究基于北京大学教育学院“‘双一流’大学新冠疫情调查”数据,尝试回答以上研究问题,探讨父母教养方式在家庭社会经济地位对个体亲社会行为影响中的中介效应,以期为国家和社会提供一个检视当代精英大学生“立德树人”现状的窗口,为培养德才兼备的创新型人才提供一手数据支持。

二、文献综述与研究假设

(一)家庭社会经济地位对亲社会行为的影响研究

“亲社会行为”(prosocial behavior)指个体在社会交往情境中有意识地做出有益于他人的自愿行为,包括分享、捐赠、提供情感支持和志愿服务等多种形式[6]。亲社会行为是青少年道德发展水平的重要标尺,促进个体亲社会行为规范与习惯的养成是青少年道德教育的重要环节[7]。

诸多研究表明个体的家庭社会经济地位会显著影响其亲社会行为,但是存在两种不同解释逻辑。第一种解释逻辑是资源和代价理论。该理论认为亲社会行为往往意味着自身资源流向他人,优势阶层拥有更多的资源和更高的社会地位,因而更有能力,也更有可能做出亲社会行为。随着亲社会行为成本的上升,亲社会行为的可能性降低,弱势阶层更可能会受限于高昂的成本代价而减少亲社会行为[8]。

这种解释逻辑的核心是“物质文明决定精神文明”,所谓“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱”。然而这种逻辑忽视了精神文明对物质文明的反作用。尤其是中华文化历来注重“富贵不能淫,贫贱不能移”的精神,“不义而富且贵,于我如浮云”沉淀在中国人的集体品格中。在考察大学生亲社会行为时,需要考虑到文化的差异性。

社会认知理论则认为弱势阶层更具有同理心并更有可能产生亲社会行为。优势阶层丰厚的资源和社会地位使其可以自由追求自我价值的实现,更容易产生“个人主义”(solipsism)的认知倾向。而弱势阶层的生活长期受到外部环境的威胁,倾向于以不可控的外部力量来解释个体行为和结果,从而形成“情境主义”(contextualism)的社会认知倾向。心理学相关实验发现,与推断他人心理状态相关的大脑区域在弱势阶层个体中更活跃,这一阶层群体在观看他人痛苦的图像时也表现出更强烈的移情神经反应[9]。这种解释逻辑的核心可以概括为优势阶层“何不食肉糜”的低共情特征。共情是个体设身处地地共享并理解他人的情绪情感的心理现象,是道德与利他行为的动机源泉。儒家文化作为中国传统文化的主体,蕴含着具有深远理论意义和生动实践意义的共情观。“恻隐之心”“一体之仁”“忠恕之道”等思想观点在作为日常生活待人接物道德伦理观的同时,在社会交往、理解他人等方面与共情具有相同的心理机制以及心理学原理[10]。

综上,以上两种解释逻辑将家庭社会经济地位和亲社会行为截然对立。事实上中国传统文化存在超越二元对立的第三种解释逻辑:穷则独善其身,达则兼济天下。研究中国教育精英亲社会行为的阶层差异,需要考虑到中国文化以及这种文化积淀下的集体人格的特点。

(二)父母教养方式的中介作用研究

“父母教养方式”(parenting style)指由父母行为传递给子女、进而使子女得以感知的一系列父母态度、行为和情感氛围,既包括父母履行养育职责的特定的、目标导向的行为,也包括非目标导向的父母行为,如手势、语调的变化或是情绪的自然流露[11]。

布迪厄(Bourdieu)提出的文化再生产理论为父母教养方式的中介研究奠定了扎实的理论基础。他指出,不同阶层所掌握的经济、文化等资本量存在显著差异,优势阶层能够通过资本代际传递的方式不断进行社会不平等关系的再生产,进而强化其阶层地位并构筑起坚固的阶层壁垒,而文化资本相较于经济和社会资本,是一种更为隐蔽也更为牢固的传递机制。文化资本指个人或家庭所拥有的文化资源,既包括家庭藏书量等实物化的显性要素,同时还包括难以直接观测到的教养惯习。教养惯习虽并非刻意为之,更多是父母行为和情感在日常生活中的自然流露,但确实带着社会阶层的深刻烙印。优势阶层的教养方式往往更符合占统治地位的公共机构所推崇的标准,其子女能够轻而易举地在家庭场域中模仿并熟练掌握公共机构的游戏规则与互动技巧,进而获得成功并实现优势传递[12]。

关于父母教养方式的中介效应,需要分别论证家庭社会经济地位对父母教养方式以及父母教养方式对个体亲社会行为的显著影响,因此接下来本部分将从这两条分路径对前人研究加以综述。

1.家庭社会经济地位对父母教养方式的影响

父母教养方式很大程度上受到其所在社会阶层的影响,不同阶层的教养方式呈现出显著的差异。拉鲁(Lareau)在《不平等的童年》一书中生动刻画了美国不同阶层的父母教养方式差距——中产阶层的“协作培养”(concerted cultivation)与工人阶层的“成就自然成长”(accomplishment of natural growth)[13]。中产阶层注重积极培养子女的各项技能,但也表现出更高水平的育儿压力和育儿焦虑,其无微不至的呵护甚至异化为畸形的过度保护,对子代社会化发展造成威胁;而工人阶层往往疲于应对每日的温饱问题而难以对子女投入精心照料,子女往往独自在公共机构中摸爬滚打,社交经验在一次次碰壁中得以积攒。

与拉鲁所呈现的具有鲜明阶层特色的西方教养方式不同,国内研究大多表明当前中国父母教养方式之间的差异尚未形成不可逾越的阶层鸿沟。洪岩璧、赵延东通过对2009 年全国城市中小学生及家长调查数据的分析发现,中产阶层父母在教育资本投入上有显著优势,但在教养态度惯习上与底层无显著差别[12]。田丰、静永超对2010年上海家庭调查数据加以分析发现:中产与工人阶层之间,前者比后者更重视对子代非认知能力的培养,但是在对子女自主性的培养上并不存在显著差异[14]。黄超基于CEPS2014—2015 年的数据发现,高社会经济地位的父母能够为子女营造更加温暖支持的养育氛围,给予更多的关心爱护,但不同阶层在对子女行为要求的严格程度上不存在显著差异[15]。

2.父母教养方式对亲社会行为的影响

父母教养方式是青少年亲社会行为的有效预测因子[16]。教养方式主要包含以下三个核心要素:“情感温暖”(parental warmth)、“行为规范”(behavior control)和“心理控制”(psychological control)[17]。当父代能够以积极温暖的情感回应和支持方式来提升子代的安全感、自我效能感和幸福感时,更有利于促进同理心的发展[18]。情感温暖尤其能够对弱势阶层青少年起到保护作用,促进其价值观的内化与积极的亲社会行为[19]。相反,拒绝、惩罚或漠不关心使子代的个体需求难以得到有效回应,会增加其对自我挫折的关注,难以在面对他人痛苦时做出反应[20]。有实证研究发现,与父母建立了温暖积极关系的个体更有可能成为真正的利他主义者,在政治运动中成为出色的领导者,而亲子关系疏远的个体所做出的利他行为则更可能是出于一种外在动机,如获得奖励或避免惩罚[21]。

行为规范更多对个体的学业表现具有积极影响[22],但对非认知能力(比如社交能力[23]、社会责任感及亲社会行为[24])的培养不具有显著影响。父母教养方式的第三个维度——心理控制,在个体人格与心智发展中至关重要。父母对子女过度的心理控制与干涉被称为“过度保护型”(overprotection)教养方式,这种教养方式通过过度的占有欲和控制欲抑制子女独立思考和自主表达,造成子女亲社会行为的减少[25]。一项调查数据显示,相较于荷兰学生,比利时学生和法国学生表现出了更多的政治不信任,同时也表现出了被父母过度保护的迹象。过度保护很可能是政治不信任的原因之一。被过度保护的学生会认为家庭以外的世界充满着敌意和危险,无论身体还是思想都被更多地禁锢在家庭的狭小范围内,不与外界互动,进而导致思想分裂和政治不信任[26]。

当前国内关于父母教养方式对青少年道德发展和亲社会行为影响的研究,大多是对幼儿及基础教育阶段学生的小范围样本施测与分析,缺少对大学生群体的研究,难以从长期视角评价教养方式的影响[27-28]。进一步地,探讨父母教养方式在家庭社会经济地位与个体发展之间的中介效应的研究不少,如个体认知能力[29]、学习投入[30]、问题行为[31]、行为习惯[32]等,但是针对亲社会行为的中介研究寥寥无几。因此,本文基于前人理论与相关研究,提出下述假设:家庭社会经济地位既对个体的亲社会行为具有直接影响,同时还以更加隐秘的方式——父母教养方式来间接作用于亲社会行为,父母教养方式是家庭社会经济地位和亲社会行为之间十分重要的中介机制。本文尝试基于AMOS24.0软件,通过结构方程模型(SEM)来加以探讨和验证。

三、研究设计

(一)数据

新冠疫情期间大学生学习和发展的环境发生了巨大的变化。及时把握大学生的学习、思想和行为对高校和政府教育机构而言极为重要。北京大学教育学院、北京大学未来教育管理研究中心、北京大学教育经济研究所共同成立了北京大学“‘双一流’大学新冠疫情调查”课题组,于 2020 年 6 月 11 日-8 月 21 日通过网络问卷进行了一次全国范围内“双一流”大学本科生的大规模调查,旨在了解2020 年春季学期的学习、发展和生活状况。本次调查所使用的调查问卷由“研究型大学本科生学习体验调查国际联盟”(Student Experience in the Research University,简称SERU)研制开发,由北大课题组进行了汉化修订。

参与此次调查的“双一流”大学共有38所,其中受调查学生在50 人以上的高校有13 所,考虑到代表性的问题,我们仅对这13所院校的问卷加以分析。13所院校共回收问卷14535 份,其中有效样本量7385 个,有效回收率近50%。从学科类型来看,人文社科(包含哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学和艺术学)占比30.29%,理工科(包含理学、工学、农学、医学)占比69.71%。样本的性别分布均衡,男性占比51.08%,女性占比48.92%。从年级分布来看,大一至大四(五)年级的占比分别为37.20%、30.16%、24.62%、8.03%。就家庭社会经济地位而言,城市籍占比67.10%,农村籍占比32.90%。

(二)变量设计与描述统计

1.亲社会行为

基于问卷中的以下题项——“在疫情期间,你是否有通过以下方式支持你所在的社区邻里?”进行亲社会行为的测量,该题的选项分为“在社区组织里做志愿者”“在医疗机构里做志愿者”“捐赠”以及“在网络上做志愿者”。若个体进行了该项亲社会行为则赋值为1,否则为0。调查样本疫情期间发生的捐赠行为占比约33%,其次是网络志愿行为(24%)、社区志愿行为(23%),最后是医疗机构志愿行为(7%)。

2.家庭社会经济地位

家庭社会经济地位(下文简称SES)得分借鉴了“国际学生评估项目”(PISA 项目)对家庭社会经济地位的测算方法,具体通过学生的家庭所在地、父母职业阶层、父母受教育程度以及自评疫情期间的家庭经济困难程度四个变量来合成建构。第一步,对上述四个变量进行赋值。其中,家庭所在地分为以下四个等级:乡镇或农村=1,县城或县级市=2,地级市=3,直辖市或省会城市=4。父母职业阶层取值父母中较高的一方,具体参考陆学艺针对我国职业类型所划分的十个层级进行赋分[33],1 分表示职业地位最低,10 分表示最高。父母受教育程度同样取值父母中较高的一方,高中以下=9,高中=12,高职/高专/大专=15,大学本科及以上=16。家庭经济困难程度由学生自评:“疫情期间,以下情境在你身上是否发生:我担心食物吃完之后没钱买;我买的食物已经没有了,但是我没钱再去买;我担心钱不够支付房租;我无法按时支付住房费用”,学生分别对上述四道题目进行打分,经常发生=1,有时发生=2,从未发生=3。本文对四题得分取均值作为经济状况自评得分,得分越低表示经济压力越大。第二步,将四个变量转换成标准分,通过主成分分析获取每个变量的因子载荷,按照以下公式计算出家庭社会经济地位得分:SES=(β1*Z 家庭所在地+β 2*Z 职业阶层+β3*Z 受教育程度+β4*Z 自评经济状况)/εf。上式中,β1、β2、β3、β4 为因子载荷,εf为公因子特征值。本研究的SES 得分在-2.68~1.63 之间,得分越高表示该学生的家庭社会经济地位越高。

3.父母教养方式

调查基于蒋奖等人翻译形成的EMBU 简式父母教养方式中文版量表,包括情感温暖、拒绝与过度保护三个维度[34],采用李克特四点量表,分别取各维度的题项均值作为该维度得分,得分越高表明越倾向于该类型的教养方式。经一阶验证性因素分析,发现情感温暖维度的一道题项“总试图鼓励我,使我成为佼佼者”,以及过度保护维度的三道题项“希望对我正在做的事不要过分担心”“常常允许我到我喜欢的地方,而他/她不会过分担心(反向)”“对我该做什么、不该做什么都有严格的限制而且绝不让步”的标准化因素负荷量小于0.6,效度较差,故将其删除。删除后的信效度良好。最终每个维度保留了五道题目①。情感温暖、过度保护、拒绝三个维度的均值分别为3.08、2.10、1.61,表明调查样本的父母教养方式整体上偏向于情感温暖型。

4.控制变量

已有研究显示,除家庭社会经济地位外,个体的人口学特征、人力资本等多个方面都对亲社会行为具有显著影响。女性相较于男性更愿意参与志愿活动[35];低年级大学生因时间较充裕而参与频率较高,高年级个体因面临毕业和继续求学等现实因素而参与频率降低[36];关键的大学经历(如积极的学习)可以预测亲社会行为的增长[37],学习成绩越好,参与可能性越高[38];工科专业群体的亲社会取向较低,社科专业群体由于在课程中经常接触到社会和公共问题,因而亲社会行为比例更高[37,39]。因此,加入如下控制变量:性别(男性=1,女性=0)、年级(大一至大五年级分别赋值1-5)、GPA(少于1.00=1,1.00-1.99=2,2.00-2.49=3,2.50-2.99=4,3.00-3.49=5,3.50-4.0=6)、学科类别(人文社科类=1,理工类=0)。

研究显示,COVID-19 亲社会行为与高焦虑直接相关,高利他主义者比低利他主义者表现出更多的消极情绪[5,40]。因此,本文的控制变量包含了个体情绪状态(调查前两周),分为下述四个题项:做事的兴趣和乐趣、抑郁失望、紧张焦虑、担心状况(1=几乎每天,2=有一半时间,3=有几天,4=完全不)。采用上述四道题目的得分均值,得分越高表示情绪越积极。

研究显示,经历过严重自然灾害的幸存者更可能表现出诸如参与救援、捐款、献血等亲社会行为,汶川震后居民的亲社会行为程度随着住宅破坏程度的增加而增加[41]。因此,本文加入了个体遭受疫情威胁的严重程度作为控制变量,通过计算截至2020 年6 月1日当天各个省份的新冠肺炎累计确诊病例占全国的百分比,作为个体在疫情期间遭受疫情威胁程度的代理变量。

有研究考察了在疫情控制方面对政府的信任与亲社会行为之间的关系,发现对政府的信任度越高,亲社会行为的发生率越高[42]。因此,我们分别加入了个体对大学、所在社区和国家为应对疫情所采取的整体应对措施的满意度(1 表示非常不满意,4 表示非常满意)。

四、实证分析

1.路径分析

如图1 所示,本文通过结构方程模型探讨父母教养方式在家庭社会经济地位与个体亲社会行为之间的作用机制。各个模型的拟合指标(如GFI、AGFI、NFI、CFI)值均大于0.9,RMSEA 值小于0.08,模型拟合度较好。

图1 结构方程模型路径图(以社区志愿行为为例)

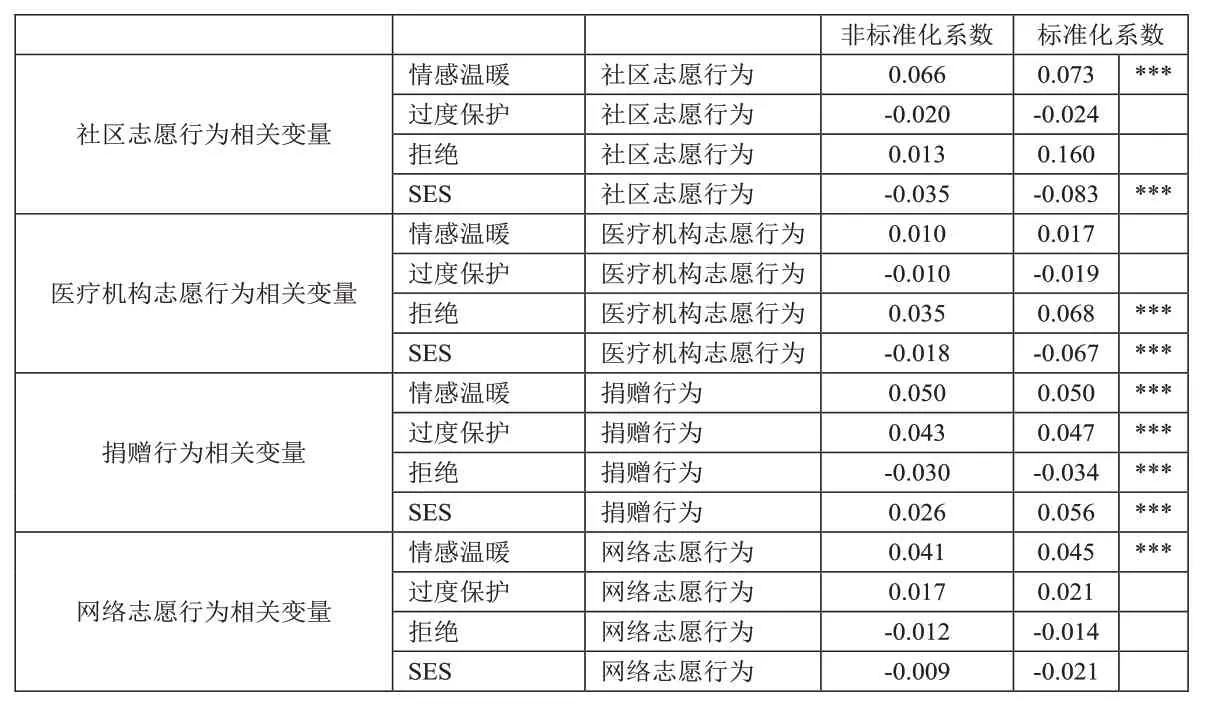

表1 显示了结构方程模型的路径系数。在SES 与个体亲社会行为之间,SES越低,越有可能从事疫情期间的社区志愿服务、医疗机构志愿服务;SES 越高,越有可能进行捐赠行为。对于进入“双一流”院校的大学生而言,无论是来自优势阶层家庭,还是来自弱势阶层家庭,都在疫情期间表现出了积极的亲社会行为。只不过亲社会行为的具体类别存在阶层差异:优势阶层由于家庭资本更丰富,更倾向于捐赠一类的亲社会行为,而弱势阶层则更多选择身体力行,通过志愿服务的方式帮助他人,说明不同阶层的学生在用各自的方式贡献力量。

表1 SES、父母教养方式与亲社会行为的路径分析

在SES 与父母教养方式之间,SES 越高,父母越倾向于情感温暖型和过度保护型教养方式,越不倾向于拒绝型教养方式。也就是说,越处于上层的家庭,越倾向于用温暖、支持和鼓励的方式教育子女;越处于底层的家庭,父母往往迫于生计压力与个人文化素质的局限,以批评、惩罚等负向行为方式教育子女。与此同时,值得我们关注的是,优势阶层父母表现出了更为明显的过度保护子女的倾向,或者说让子女更多感受到了来自过度保护的不舒适感,譬如“不允许我做一些其他孩子可以做的事情,因为害怕我会出事”“常常不允许我到我喜欢去的地方,因为他会过分担心”,等等。

在父母教养方式与个体亲社会行为之间,情感温暖型教养方式对社区志愿行为、捐赠行为、网络志愿行为均具有显著正向影响。过度保护型教养方式对捐赠行为具有显著的正向作用。拒绝型教养方式对医疗机构志愿行为表现出了正向的促进作用。整体来看,情感温暖型教养方式对大学生的亲社会行为具有普遍的正向促进作用,且影响系数远大于SES。

2.中介效应检验

在路径分析基础上,我们重复随机抽样5000 个Bootstrap 样本,通过偏差校正的非参数百分位Bootstrap 法估计95%的置信区间,进行多重中介效应检验。如表2 所示,情感温暖型教养方式对个体亲社会行为具有重要的促进作用。一方面,在家庭社会经济地位对捐赠行为的影响路径中,情感温暖型教养方式起到了部分中介的作用(置信区间为[0.002,0.006]),优势阶层通过营造更浓厚的温暖与支持型教养氛围来激发子代的捐赠行为。另一方面,在分别以社区志愿行为、网络志愿行为为因变量的中介效应分析中发现,家庭社会经济地位对其直接效应为负,但情感温暖型教养方式的间接效应均显著为正(置信区间分别为[0.003,0.008]和[0.001,0.005]),出现了直接效应与间接效应符号相反的情况,即“遮掩效应”(suppressing effects)。这意味着家庭社会经济地位对上述亲社会行为具有直接的负向影响,家庭社会经济地位越高,个体的亲社会行为越少。但是,温暖型父母教养方式的介入能够有效提升上述行为发生的可能性,激发优势阶层子代更强的亲社会行为,弥补与弱势阶层亲社会行为的差距。

表2 父母教养方式的中介效应检验

中上阶层往往表现出的过度保护型教养方式对所有的亲社会行为都没有显著的中介效应。伴随着我国社会竞争与学校教育功利性倾向的加剧,对阶层滑落的恐惧和担忧使家庭特别是中产阶层父母不得不将视野局限在学业范围内,他们竭尽全力用一种所谓的“精心培育”模式去教养自己的下一代,事无巨细,无微不至,试图让自己的孩子在教育竞技场上脱颖而出,以最终实现阶层的巩固或向上流动。至于品格教育等,只能让位于分数。而且这种中产阶层模式的教养方式正在成为社会主流,甚至劳动阶层也被裹挟进巨大的育儿焦虑浪潮中,开始否定和忽视其自身形成的宝贵教育经验和价值,转而向中产阶层模式靠拢[43]。显然,这种教养方式是难以培养出具有家国情怀的优秀人才的。

拒绝型教养方式对社区志愿行为、捐赠行为和网络志愿行为等抗疫行为均不具有显著影响,但是拒绝型教养方式下的弱势阶层大学生在前往医疗机构从事志愿服务方面表现得更为积极,拒绝型教养方式起到了部分中介的作用(其间接效应的置信区间为[-0.002,-0.001])。以往研究大多显示,负面的教养方式是不利于个体共情力和亲社会行为发生的。对于上述研究发现,我们小心猜测,可能与“双一流”院校良好的校风和同伴的补偿效应有关,弥补了家庭的不利因素;也有可能是个体在经受过创伤性生活事件后,价值观和思想发生重大积极转变,出现所谓的“创伤后成长”(posttraumatic growth,PTG),更愿意帮助他人走出困境[44-46]。但是,由于没有更多更严谨的数据支撑和验证,我们对此项研究发现持谨慎保留意见。

五、结论与讨论

本文主要研究发现如下:

第一,疫情期间,“双一流”高校的大学生多数都在积极进行着与社会密切相关的各种抗疫行动。灾难来临之际,该群体表现出了精英大学生应有的社会责任担当。无论是来自优势家庭还是弱势家庭,“双一流”高校大学生以不同形式的亲社会行为参与了抗击疫情,基本呈现出优势阶层“舍财”、弱势阶层“力行”的特征。优势阶层大学生的亲社会行为更多表现为仗义疏财——捐款捐物;弱势阶层大学生的亲社会行为更多表现为身体力行——参与社区志愿服务或去医院做志愿者。无论舍财还是力行,本质上都是对家国事务的热切关照与责任体现。这与罗婧、王天夫的研究发现相一致,即当前中国青年大学生的志愿活动更多是一种非精英的、大众型活动,来自不同家庭背景的参与者都积极参与其中,这是由于家庭社会经济地位偏低的大学生与受助者具有更为相似的成长经历,也更容易引发共情和帮扶行为,这与西方的“志愿精英说”形成鲜明反差,为进一步理解中国特色的志愿行为提供了新视角[47]。

第二,相较于家庭社会经济地位,父母教养方式,特别是情感温暖与支持型的教养方式对“双一流”高校大学生疫情期间的亲社会行为至关重要。“双一流”高校本科生的家庭教养方式基本以情感温暖、接纳、鼓励和支持为特征。这种情感温暖的教养方式是影响疫情期间家庭关系和亲社会行为的核心因素,能够提升子代的安全感和幸福感,进而有效传递正向的道德观念、鼓励亲社会行为。

第三,过度保护型的教养方式对个体亲社会行为无显著影响。过度保护是当代社会中产阶层典型的养育模式,社会经济地位较高的父母表现出较强的过度保护倾向。以往研究通常将过度保护与拒绝、惩罚等一并视为负向、消极的教养方式,但其实二者存在明显的不同,弱势阶层更倾向于采用拒绝、惩罚的养育方式,而过度保护正在演变为当前优势阶层的育儿标签。优势阶层的高温暖往往伴随着高控制,正符合Parker 等学者提出的“亲情约束型”(affectionate constraint)教养方式的特征[48]。这种教养方式往往包裹着爱的外衣,以爱之名进行隐蔽性捆绑和束缚,对个体的社会化发展,尤其是感恩意识和责任感的培养毫无益处。这样成长起来的子女更容易将优渥的生活环境视为理所当然,从未想过这些对于弱势阶层来说是一辈子都难以获得的特权,拉鲁称其为“未经省察过的优越感”[13]。

正如论语中所言“立爱自亲始”,良好的家庭教养方式是培养未来一代亲社会行为和家国情怀的基础,因此要进一步提升对家庭教育的重视程度。特别是在后疫情时代,要进一步加强家校合作,重建集学校、家庭、社会于一体的良好教育生态系统。一方面,积极倡导父母对子代的温暖与鼓励型养育方式,个体只有体会过“被爱”的美好才更具备源源不断“去爱人”的动力和能力,成为对家庭、社会、国家有担当、有责任、有用处的人。另一方面,学校教育要破除来自父母过度保护的枷锁与困境,避免培养出精致的利己主义者,以新时代的劳动教育、生涯教育为抓手,特别注重养成学生吃苦耐劳的精神、勤奋的品格与自利利他的双赢价值观,使“双一流”院校的大学生能够真正担负起强国兴邦、振兴中华的使命,成为能够为国家所用的创新型人才。

注释

①情感温暖维度:当我做的事情取得成功时,我觉得他很为我自豪;我能通过他的言谈、表情感受到他很喜欢我;我觉得与他之间存在一种温暖、体贴和亲热的感觉;当遇到不顺心的事情时,我能感到他在尽量鼓励我,使我得到安慰;我觉得他尽量使我青少年时期的生活更有意义和丰富多彩。过度保护维度:我觉得他对我可能会出事的担心是夸大的、过分的;不允许我做一些其他孩子可以做的事情,因为害怕我会出事;要求我回家后必须说明在外面做了什么事;总是左右我该穿什么衣服或打扮成什么样子;我觉得他干涉我做的任何一件事。拒绝维度:经常当着别人的面批评我;常以一种使我难堪的方式对待我;常在我不知道原因的情况下对我大发脾气;对我的惩罚往往超过我应受的程度;即使是很小的过错,也惩罚我。