文化产业发展对居民主观幸福感的影响

王家庭 梁栋

文化产业的繁荣发展有利于居民主观幸福感的提升。从年龄异质性看,文化产业发展对青年、老年和中年人主观幸福感的提升作用依次降低。从区域异质性看,文化产业发展对东部、中部、西部和东北地区居民主观幸福感的提升作用依次降低。从行业异质性看,文化服务业是文化产业之所以能够提升居民主观幸福感的关键。因此,我国文化产业发展必须通过自主需要、能力需要、关系需要、文化产品多样化及专业化需要等途径来提升居民的主观幸福感 。

文化产业; 居民主观幸福感; 有序Probit模型

G124A003512

一、 引 言

自“伊斯特林悖论”起,收入因素对幸福的影响就被广泛探讨①,但除了财富等收入因素外,文化等非收入因素同样影响着社会居民的幸福感。党的十九大报告明确指出:“满足人民过上美好生活的新期待,必须提供丰富的精神食粮”,而文化产业的快速发展正是实现这一目标的重要环节。近年来,我国文化产业发展迅速,国家统计局发布的数据显示,2019年我国文化及相关产业增加值44363亿元,占GDP的比重达4.5%,可以说文化产业已成为国民经济发展的支柱性产业。与其他支柱性产业不同的是,文化产业不仅能够创造出巨大的经济价值,同时兼具满足人民群众精神生活、提升居民幸福指數的社会价值。值得注意的是,虽然文化产业在经济社会发展中的作用日益提升,但联合国发布的《世界幸福报告》数据显示,中国国民幸福感由2017年的全球第79位下降到2018年的全球第86位。这一现象表明虽然我国的文化产业取得了长足的进步,但对居民幸福感的影响似乎依然有限,那么文化产业发展是否会影响居民主观幸福感?文化产业通过何种途径对居民主观幸福感产生了影响?此类问题亟待进行探究回答,这对于提升居民主观幸福感,厘清文化产业对居民幸福感的影响程度和机制,推进社会主义文化强国建设具有重要的现实意义。

鉴于此,本文使用中国综合社会调查(CGSS)2017年的微观调查数据,实证研究文化产业对居民幸福感的影响效应和作用机制。本文的边际贡献在于:第一,在研究视角上,目前探讨文化产业对居民主观幸福感作用的研究仍然较少,而本文进行了这一方面的补充;第二,在作用机制上,进一步完善了文化产业发展对提升居民幸福感的渠道并进行了相应的机制检验;第三,在研究过程中,针对不同年龄和区域的个体进行了异质性分析,并将文化产业按照产业类型分别研究其对居民幸福感的影响,以增强政策的针对性。

二、 理论分析与文献综述

(一)理论分析

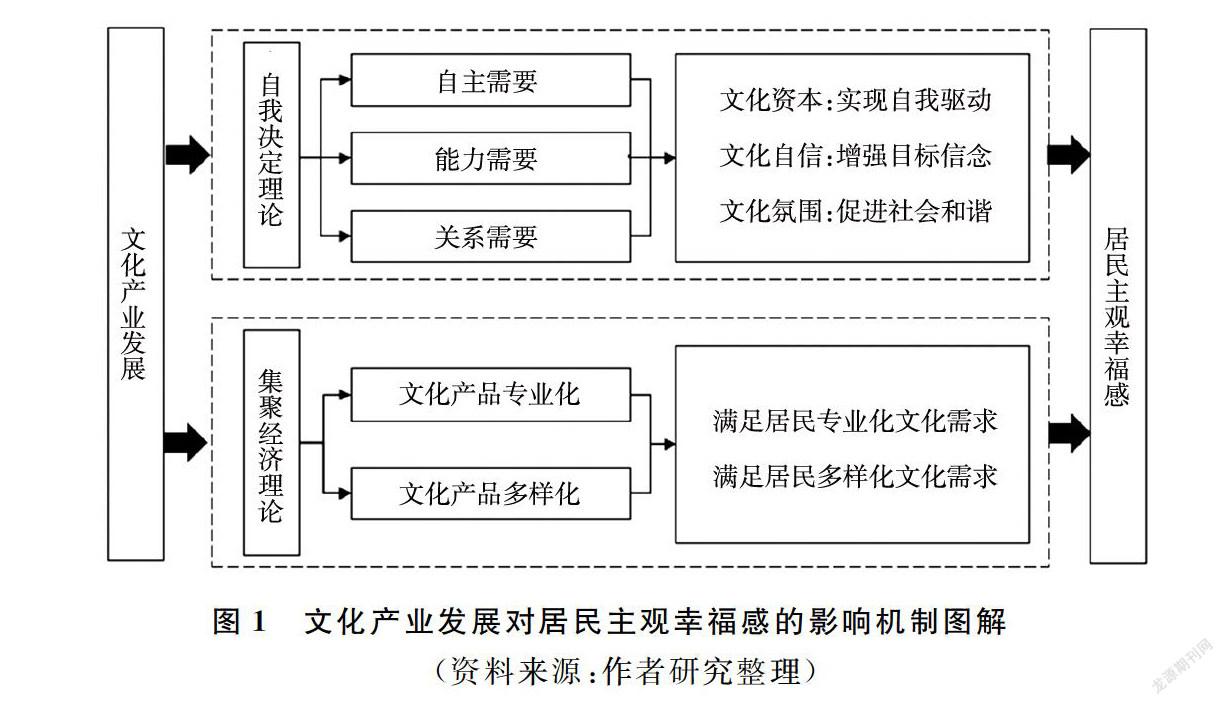

根据国家统计局发布的《文化及相关产业分类(2018)》,文化产业是为社会公众提供文化产品和文化相关产品的生产活动的集合。为了解构文化产业发展对居民主观幸福感的影响机理,本文引入自我决定理论与集聚经济理论进行分析,具体的作用机制如图1所示:

自我决定理论(self-determination theory)在20世纪80年代由爱德华·德西(Edward Deci)与理查德·瑞安(Richard Ryan)提出,这一理论认为人的自主需要(autonomy)、能力需要(competence)和关系需要(relatedness)构成人的基本心理需要Edward L. Deci, Haleh Eghrari, and Brian C., “Patrick. Facilitating Internalization: The Self-Determination Theory Perspective”, Journal of Personality, 1994, 62(1), pp. 119142.,人们通过满足这些需要获得幸福感和自我实现过程,但如果一个国家形成的文化不利于满足这些需要,居民的幸福感将降低DeHaan C. R., Ryan R. M., “Symptoms of Wellness: Happiness and Eudaimonia from a Self-Determination Perspective”, Stability of Happiness , Academic Press, 2014, pp. 3755.。康佐(Conzo)等以自我决定理论为基础,将文化对主观幸福感的渠道分为自主需要、能力需要和关系需要,并根据1990—2008年欧洲价值观调查数据发现信任缺乏、高度顺从和缺少尊重不仅影响国民财富的增加,同时阻碍了个体居民的主观幸福感提升。通过自我决定理论分析有如下原因:(1)自我决定理论中的三种需要与文化产业提供的文化产品和服务相匹配Conzo P., Aassve A., Fuochi G., et al., “The Cultural Foundations of Happiness”, Journal of Economic Psychology , 2017, 62(8), pp. 268283.,因此能够较为全面地反映文化产业相关特征;(2)自我决定理论从个体主观幸福感的动机出发进行分析,更符合居民幸福感的形成机制,其具体的影响路径可表现为以下几方面。

首先,文化产业的发展通过影响居民自主需要从而可能对居民幸福感产生影响,自主需要是人的自我行为需要,即能够根据自身观念和价值判断指导自己行为的心理需要。文化产业的发展丰富了居民的知识和眼界,通过对居民的价值观指引使其能够更好地实现自身目标,有利于个人文化资本的形成与积累,并最终提升居民的主观幸福感。其次,文化产业的发展通过影响居民能力需求从而可能对居民幸福感产生影响,能力需求指人们具有完成目标行为的信心和信念,文化产业的发展提升了民族凝聚力和文化自信,从而对居民的幸福感产生积极作用。最后,文化产业的发展通过影响居民归属感从而可能对居民幸福感产生影响,关系需要指个体需要通过周围个体的关爱、信任和理解等行为获得归属感,文化产业的发展能够在全社会塑造起互助友善的文化氛围,有利于居民获得更多的幸福感。

近年来,随着文化产业集聚现象日趋明显花建:《产业丛与知识源——论文化创意产业集聚区的内在规律和发展动力》,《上海财经大学学报》,2007年第4期,第38,31页。,各地区居民通过消费不同种类和不同质量的文化产品和服务获得满足感和幸福感,因此通过集聚经济理论分析文化产业对居民幸福感的影响较为符合个体层面体现出的机制。集聚经济是指由于区域主体和各种要素的集聚而引起的资源利用效率的提高,以及由此产生的成本节约、收入和效用的增加郝寿义、安虎森:《区域经济学》,经济科学出版社,2004年,第4445页。,阿尔弗雷德·马歇尔(Alfred Marshall)和简·雅各布斯(Jane Jacobs)分别将集聚经济进一步划分为专业化集聚和多样化集聚,进一步丰富了集聚经济理论。在将集聚经济理论应用于文化产业领域的研究过程中,众多学者已就文化产业的集聚效应进行过研究孙智君、李响:《文化产业集聚的空间溢出效应与收敛形态实证研究》,《中国软科学》,2015年第8期,第173183页;钟廷勇、国胜铁、杨珂:《产业集聚外部性与我国文化产业全要素生产增长率》,《管理世界》,2015年第7期,第178179页;陶金、罗守贵:《基于不同区域层级的文化产业集聚研究》,《地理研究》,2019年第9期,第22392253页。,但较少学者关注文化产业集聚带来的福利效应,藤田昌久(Fujita Masahisa )和保罗·克鲁格曼(Paul Krugman)曾指出空间集聚的福利和政策含义是空间经济学未来的研究方向,但是目前学界尚未对福利、效率和公平等问题产生足够的重视覃一冬:《集聚、增长与福利:理论和实证》,华中科技大学博士学位论文,2013年。。鉴于此,以集聚经济理论为基础对文化产业的福利效应进行分析,具有一定的理论和实际意义,其具体的影响机制可表现为:

首先,文化产品的专业化表现为文化产业集聚发展可为居民提供更专业化和高质量的文化产品和服务,例如电影、音乐等产业快速发展,可使资本和创意等优质要素集聚并生产出更高质量的文化产品和服务,为个体带来更好的文化体验的同时提升了居民幸福感;其次,文化产品的多样化表现为文化产业与其他产业融合发展,为个体提供更多的休闲娱乐选择,通过赋予人们更多元、丰富的文化产品满足个体间差异化的文化需求,从而提高个人精神生活和休闲娱乐品质,最终提升居民的主观幸福感水平。

(二)文献综述

关于文化对居民主观幸福感的影响研究开始较早,且主要集中在影响效应和作用机制两个方面。第一,在文化发展对居民主观幸福感的影响效应研究方面,现有研究普遍认为文化建设的开展有助于居民主观幸福感的提升。胡维伊(Ahuvia)考察了个人主义和集体主义国家中消费对居民主观幸福感的影响,认为制度等文化因素会导致居民幸福感的差异。Ahuvia A. C., “Individualism/Collectivism and Cultures of Happiness: A Theoretical Conjecture on the Relationship between Consumption, Culture and Subjective Well-Being at the National Level”, Journal of Happiness Studies , 2002, 3(1), pp. 2336.豪伊杜(Hajdu)根据五轮欧洲社会调查数据考察了在迁徙这一拟自然实验情况下,文化对居民幸福感的影响,发现除了经济和社会因素外,文化因素同样起到正向显著的影响。Hajdu G., Hajdu T., “The Impact of Culture on Well-Being: Evidence from a Natural Experiment”, Journal of Happiness Studies , 2016, 17(3), pp. 10891110.冉净斐从宏观和微观层面研究文化消费对国民幸福的作用机理,发现文化消费相比物质消费能够提供更多幸福感。冉净斐:《论文化消费对国民幸福的影响》,《消费经济》,2012年第3期,第6568页。第二,在文化发展对居民主观幸福感的影响机制研究方面,众多学者对此尚未形成统一的观点。倪志良等认为增加财政文化支出能通过改善居民认知水平和生活质量两种渠道来提升居民主观幸福感。倪志良、成前、王鸿儒:《财政文化支出如何影响居民主观幸福感——基于CGSS2013调查数据的分析》,《山西财经大学学报》,2017年第7期,第113页。叶文平等提出一个国家的文化环境能够通过影响创业活跃度从而影响居民主观幸福感。叶文平、杨学儒、朱沆:《创业活动影响幸福感吗——基于国家文化与制度环境的比较研究》,《南开管理评论》,2018年第4期,第414页。曾鸣提出公共文化支出能够通过改善再分配水平、认知能力和社会信任感三种途径提高农村居民幸福感。曾鸣:《公共文化支出影响农村居民幸福感了吗?》,《首都经济贸易大学学报》,2019年第3期,第2636页。黄漫华发现文化产业的发展能够通过影响居民的文化消费频率或方式等渠道来提升居民的幸福感。黄漫华:《文化消费对中国居民幸福感的影響》,暨南大学硕士学位论文,2017年。李光明和徐冬柠研究发现文化消费能够借助“外显性路径”和“内隐性路径”提升居民的主观幸福感。李光明、徐冬柠:《文化消费对新市民主观幸福感的影响机理研究——基于CGSS2015的数据分析》,《兰州学刊》,2018年第12期,第158168页。

总之,纵观现有相关文献可以发现如下特点:第一,在文化发展对居民幸福感的影响效应方面,国外学者更多关注制度、语言和宗教等文化因素,而国内学者更多关注文化支出和文化消费等因素,尚未有文章就文化产业对居民幸福感的影响进行研究;第二,在文化发展对居民幸福感的影响机理方面,现有研究尚未形成较为统一的观点,基于此,本文结合自我决定理论与集聚经济理论从宏观和微观角度识别可能的影响机制,并运用CGSS2017数据进行实证研究。

三、 研究设计、变量选择和数据来源

(一)研究设计

根据上述理论分析,为了研究文化產业发展对居民幸福感的影响效应和作用机制,本文构建了如下的回归模型:

happiness ij =α0+α1cyi+β∑X ij +μ ij (1)

其中, happiness ij 表示第 i个省第j 个被调查对象的幸福感; cyi 表示第 i 个省的人均文化产业产值,用来反映该省文化产业发展情况, X ij 为其他控制变量, μ ij 为随机扰动项, α0、α1、β 为回归系数,其中,如果 α1 大于零,则说明文化产业的发展能够提升居民主观幸福感水平。

(二)变量选择

1. 被解释变量

Khalek等Abdel-Khalek A. M., “Measuring Happiness with a Single-Item Scale”, Social Behavior and Personality: An International Journal , 2006, 34(2), pp. 139150.通过设置单项目“您总体上感到幸福吗”来衡量幸福感,将其结果和牛津幸福调查表、生活满意度量表进行对比,发现采用单项目衡量幸福感是可靠、有效和可行的。基于此,本文采用中国综合社会调查(CGSS)中居民幸福状况调查的结果来反映居民幸福感。根据CGSS2017调查问卷中的第a36个问题,被调查者需要回答“总的来说,您觉得您的生活是否幸福?”备选答案分别为“ 1=非常不幸福 ,2=比较不幸福,3=说不上幸福不幸福,4=比较幸福,5=非常幸福”,即将居民幸福感由低至高分别赋值为1,2,3,4,5,将该赋值作为被解释变量。

2. 核心解释变量

文化产业发展情况为本文的核心解释变量,本文使用人均文化产业产值作为文化产业发展情况的代理变量。考虑到文化产业发展与居民幸福感之间可能存在的内生性,本文采用2016年文化产业的产值数据,以降低可能的反向因果问题。鉴于城市和农村地区文化产业发展情况差别明显,本文将各省份城乡文化产业产值情况与CGSS调查样本所属的城乡情况进行匹配。

3. 控制变量

为降低遗漏变量可能造成的模型估计偏误,结合已有文献,本文最终引入个体层面、家庭层面和社会层面三个类别的控制变量。

个体层面的控制变量包括:(1)居住地点。不同的样本来源可能对居民幸福感产生不同的影响。(2)性别。由于家庭分工、工作性质等的不同,性别差异的存在往往会产生不同的幸福感体验。(3)年龄。中青年人面对更大的生活压力,往往幸福感低于儿童和老人。(4)教育水平。本文使用个体的教育年限作为居民教育水平的代理变量。(5)个人收入。本文采用个人收入反映居民生活水平和幸福感,对其进行对数化处理。(6)政治面貌。本文选取是否为党员的指标来衡量居民政治面貌。(7)婚姻情况。本文将已婚或未婚指标纳入影响因素的衡量。(8)健康状况。本文选取调查问卷中的健康自评指标反映居民健康状况。(9)宗教信仰。本文选取是否有宗教信仰作为控制 变量 。

家庭层面的控制变量包括:(1)子女情况。本文选取有无子女来考察其对居民幸福感的影响。(2)居住面积。本文采用家庭房屋居住面积作为家庭层面的控制变量。

社会层面的控制变量包括:(1)地区发展水平。本文选取地区人均GDP的对数反映地区发展水平。(2)物价水平。本文选取地区居民消费价格指数来测度地区生活成本。

(三)数据来源

本文核心解释变量的数据来自2017年《中国统计年鉴》《中国文化及相关产业统计年鉴》和《中国文化文物统计年鉴》。被解释变量和其他控制变量的数据主要来自中国综合社会调查项目( Chinese General Social Survey,CGSS)2017年的调查结果,该调查覆盖28个省区市,样本总量为12582个,通过对缺失样本的剔除,本文最终得到样本11061个,其中城市样本4913个,农村样本6148个。各主要变量的描述性统计见表1。

四、 实证结果分析

(一)基准回归结果

使用有序Probit模型对式(1)进行估计,并在此基础上考察各变量对居民幸福感影响的边际效应,回归结果分别见表2和表3。

表2中,第(1)列和第(2)列分别为在控制个体层面变量和控制个体及家庭层面变量的情况下,文化产业发展对居民主观幸福感影响的回归结果,可以发现文化产业对居民幸福感的影响正向且显著。第(3)列添加了所有层面的控制变量,文化产业发展对居民主观幸福感的影响仍然正向显著,这说明文化产业的发展都有利于居民幸福感的提升。在个体层面控制变量中,性别对居民幸福感的影响在1%的显著性水平上为负,表明女性的幸福感水平更高,而年龄、教育水平、政治面貌、婚姻情况和健康情况的回归系数显著为正,表明这些变量有利于居民幸福感的提升,然而户口和宗教信仰等因素对居民主观幸福感的影响并不显著。在家庭层面控制变量中,子女个数和房屋面积的回归系数显著为正,表明二者均提高了居民的幸福感。在社会层面控制变量中,地区发展水平对居民幸福感的影响显著为正,说明经济发展能够对居民幸福感产生积极作用,而物价水平的回归系数并不显著,表明居民的主观幸福感对物价水平并不十分敏感。第(4)列使用OLS模型进行回归,可以发现回归结果与有序Probit模型结果一致,表明文化产业发展有利于居民幸福感提升这一回归结果是较为稳健的。

表3中,文化产业指标每提高一单位,由低到高的五类居民幸福感水平出现概率分别变动-1.76e-04%、-4.77e-04%、-6.34e-04%、0.29e-04%和1.16e-03%,即文化产业的发展能够降低居民“非常不幸福”“比较不幸福”“说不上幸福不幸福”的概率,同时能够增加“比较幸福”和“非常幸福”的概率,这一结果表明文化产业的发展对居民主观幸福感的提升具有显著作用。

(二)稳健性检验

1. 删除直辖市样本进行重新估计

相比于普通省份,直辖市在政治地位、经济发展水平、产业集聚程度、基础设施建设和财政投入方面具有较明显的优势,且文化产业发展平均水平与其他非直辖市地区相比有一定优势,因此本文将北京、上海、天津和重庆四个直辖市的居民样本剔除,以考虑非直辖市地区文化产业发展对其地区居民幸福感水平的影响。通过对直辖市样本进行删除最终得到样本8465个,在此基础上根据式(1)的模型使用有序Probit模型进行回归,结果见表4中的(1)列。其中文化产业的估计系数在1%的水平下显著为正,与基准回归结果相比,文化产业的系数值有所降低,说明相比于非直辖市地区,文化产业发展对直辖市地区居民的幸福感的提升作用更明显,因而亟须进一步发展相对落后地区的文化及相关产业来促进全国居民平均幸福感水平的增长。

2. 调整幸福感的赋值方法

虽然在控制变量的选择中,本文已经对个体层面、家庭层面和社会层面的变量进行了控制,但由于免费搭车动机或出于对访问者的尊重等因素,被访者给出的主观幸福感评价可能并不准确和真实高琳:《分权与民生:财政自主权影响公共服务满意度的经验研究》,《经济研究》,2012年第7期,第8698页。。基于此,对居民主观幸福感的评价进行重新赋值,具体调整规则为:将幸福感问题中的“非常幸福”“比较幸福”和“说不上幸福不幸福”三个答案赋值为1,将“比较不幸福”和“非常不幸福”赋值为0,通过此调整减少被访者因标准不统一等主观原因造成的数据偏误。

在此基础上根据式(1)使用二值Probit模型进行估计,回归结果见表4中的(2)列,可以发现在调整幸福感的赋值方法后,文化产业发展对居民主观幸福感的影响未发生本质变化,其对居民主观幸福感的影响在1%的水平上显著为正。

3. 替换核心解释变量

对文化产业发展来说,人均文化产业产值能够从产业供给端反映文化产业发展水平。为从其他角度衡量文化产业发展情况,本文使用居民文化消费情况作为产业需求端指标衡量文化产业发展水平。具体来说,用CGSS2017调查问卷中的a301问题和a302问题表示居民文化消费情况,其中a301问题为“过去一年, 您是否经常在空闲时间看电视或者看碟”,a302问题为“过去一年, 您是否经常在空闲时间出去看电影”,问题备选结果为“从不”“一年数次或更少”“一月数次”“一周数次”“每天”,分别赋值为1—5,将两问题的结果均值作为文化产业发展的代理变量。通过替换文化产业解释变量指标,根据式(1)使用有序Probit模型对其进行估计,结果见表4中的第(3)列,结果显示通过将文化产业的衡量指标由人均文化产业产值替换为居民文化消费情况后,文化产业对居民幸福感的影响仍然显著为正,这一结果表明文化产业发展对居民幸福感的提升效果是稳健的。

(三)异质性分析

1. 不同年龄群体的异质性分析

不同年龄的居民参与文化产业程度不同,为考察文化产业发展对不同年龄群体主观幸福感的影响是否有差别,本部分将全部样本按年龄分为三组,分别为青年组(18—44岁)、中年组(45—59岁)和老年组(60岁及以上),在此基础上使用有序Probit模型对式(1)进行估计,回归结果如表5所示。

结果表明,对于不同年龄阶段的个体,文化产业对其幸福感的影响具有一定差异,总体来看文化产业发展对青年人的主观幸福感影响最大,对中年人的影响总体较小。这一现象的原因可能是不同年龄群体参加不同文化活动的频率和程度有区别,青年群体和老年群体相比中年人有更多的时间、精力和支付意愿去参加或尝试各类文化产品和服务,而中年人由于工作和家庭等原因对此类消费支出意愿和接受程度不高,因而造成文化产业发展对中年人幸福感提升作用较为有限的情况。

2. 区域异质性分析

各地区在文化产业发展上存在较大差距,以2018年各省区市文化、体育与传媒支出为例,广东支出最高,达321.84亿元,而最低的宁夏仅有23.33亿元。为考察文化产业发展对不同区域居民主观幸福感的影响是否有差别,本文将全部样本进一步分为东部、中部、西部和东北地区,在此基础上根据式(1)使用有序Probit模型对各组进行估计,回归结果如表6所示。

结果显示,文化产业发展显著提升了各地区居民的幸福感,其中文化产业发展对东部地区和中部地区居民幸福感提升的影响最大,而西部和东北地区居民受影响相对较小,这可能是因为西部地区和东北地区原有文化产业基础较差,对居民主观幸福感的促进作用较为受限;而在文化产业发展迅速的中东部地区,各类文化产业企业能够供给更多专业化、多样化的文化产品及服务,有利于东部地区等文化产业发达地区居民幸福感的提升。

3. 行业异质性分析

为进一步研究不同类型的文化产业活動对居民幸福感的影响,本文选择将三种细分文化产业行业人均产值的对数作为衡量指标,数据来源于2017年《中国文化及相关产业统计年鉴》,在此基础上使用有序Probit模型对式(1)进行估计,回归结果见表7。

回归结果中第(1)列至第(3)列分别为各文化产业活动单独回归结果,第(4)列为整体回归结果。可以发现:文化制造业和文化批发零售业对居民幸福感影响不显著,文化服务业对居民幸福感的影响正向显著。这一结果可能是因为文化制造业和文化批发零售业是文化产业的上游环节,与居民缺少直接联系,而文化服务业直接为居民提供文化服务,通过文化服务业的快速发展,为各地区居民提供更为多样化和专业化的文化产品和服务,满足了居民日益增长的文化需要,最终提升居民的幸福感。

(四)机制检验

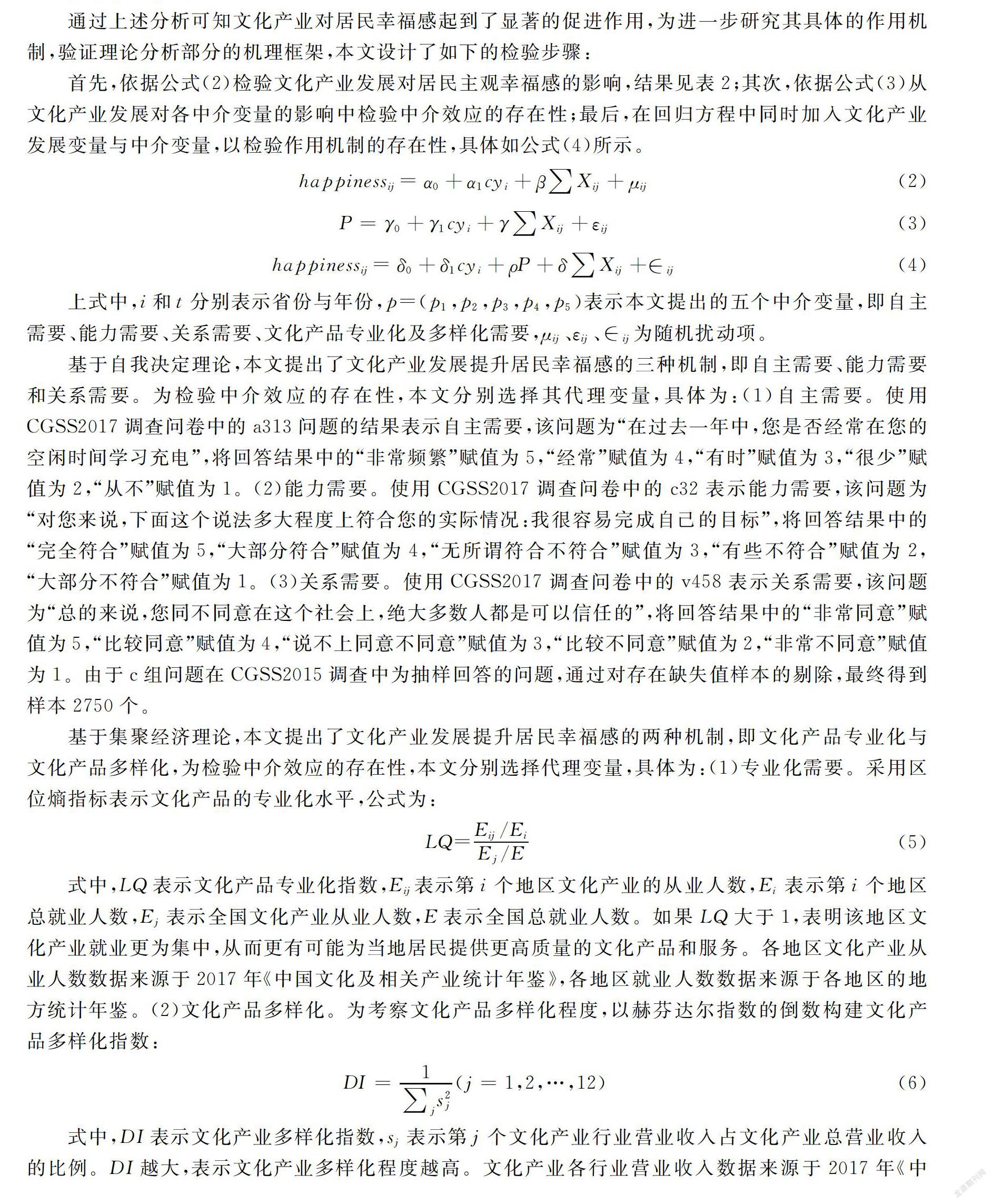

通过上述分析可知文化产业对居民幸福感起到了显著的促进作用,为进一步研究其具体的作用机制,验证理论分析部分的机理框架,本文设计了如下的检验步骤:

首先,依据公式(2)检验文化产业发展对居民主观幸福感的影响,结果见表2;其次,依据公式(3)从文化产业发展对各中介变量的影响中检验中介效应的存在性;最后,在回归方程中同时加入文化产业发展变量与中介变量,以检验作用机制的存在性,具体如公式(4)所示。

happiness ij =α0+α1cyi+β∑X ij +μ ij (2)

P=γ0+γ1cyi+γ∑X ij +ε ij (3)

happiness ij =δ0+δ1cyi+ρP+δ∑X ij +∈ ij (4)

上式中, i和t分别表示省份与年份,p=(p1,p2,p3,p4,p5 )表示本文提出的五个中介变量,即自主需要、能力需要、关系需要、文化产品专业化及多样化需要, μ ij 、ε ij 、∈ ij 为随机扰动项。

基于自我决定理论,本文提出了文化产业发展提升居民幸福感的三种机制,即自主需要、能力需要和关系需要。为检验中介效应的存在性,本文分别选择其代理变量,具体为:(1)自主需要。使用CGSS2017调查问卷中的a313问题的结果表示自主需要,该问题为“在过去一年中,您是否经常在您的空闲时间学习充电”,将回答结果中的“非常频繁”赋值为5,“经常”赋值为4,“有时”赋值为3,“很少”赋值为2,“从不”赋值为1。(2)能力需要。使用CGSS2017调查问卷中的c32表示能力需要,该问题为“对您来说,下面这个说法多大程度上符合您的实际情况:我很容易完成自己的目标”,将回答结果中的“完全符合”赋值为5,“大部分符合”赋值为4,“无所谓符合不符合”赋值为3,“有些不符合”赋值为2,“大部分不符合”赋值为1。(3)关系需要。使用CGSS2017调查问卷中的v458表示关系需要,该问题为“总的来说,您同不同意在这个社会上,绝大多数人都是可以信任的”,将回答结果中的“非常同意”赋值为5,“比较同意”赋值为4,“说不上同意不同意”赋值为3,“比较不同意”赋值为2,“非常不同意”赋值为1。由于c组问题在CGSS2015调查中为抽样回答的问题,通过对存在缺失值样本的剔除,最终得到样本2750个。

基于集聚经济理论,本文提出了文化产业发展提升居民幸福感的两种机制,即文化产品专业化与文化产品多样化,为检验中介效应的存在性,本文分别选择代理变量,具体为:(1)专业化需要。采用区位熵指标表示文化产品的专业化水平,公式为:

LQ=E ij /EiEj/E (5)

式中, LQ 表示文化产品专业化指数, E ij 表示第i 个地区文化产业的从业人数, Ei表示第i 个地区总就业人数, Ej 表示全国文化产业从业人数, E 表示全国总就业人数。如果 LQ 大于1,表明该地区文化产业就业更为集中,从而更有可能为当地居民提供更高质量的文化产品和服务。各地区文化产业从业人数数据来源于2017年《中国文化及相關产业统计年鉴》,各地区就业人数数据来源于各地区的地方统计年鉴。(2)文化产品多样化。为考察文化产品多样化程度,以赫芬达尔指数的倒数构建文化产品多样化指数:

DI=1∑js2j(j=1,2,…,12)(6)

式中, DI 表示文化产业多样化指数, sj表示第j个文化产业行业营业收入占文化产业总营业收入的比例。DI 越大,表示文化产业多样化程度越高。文化产业各行业营业收入数据来源于2017年《中国文化文物统计年鉴》,由于年鉴信息无法覆盖文化产业全部行业的数据,使用12个代表性文化产业行业12个代表性行业包括文化市场经营机构、网络文化服务、广告业、娱乐休闲活动、图书出版、报纸出版、录音制品发行、录像制品发行、广播节目制作、电视节目制作、艺术表演团体和艺术表演场馆。的数据进行计算。在此基础上对文化产业的幸福感影响进行机制检验,结果见表8。

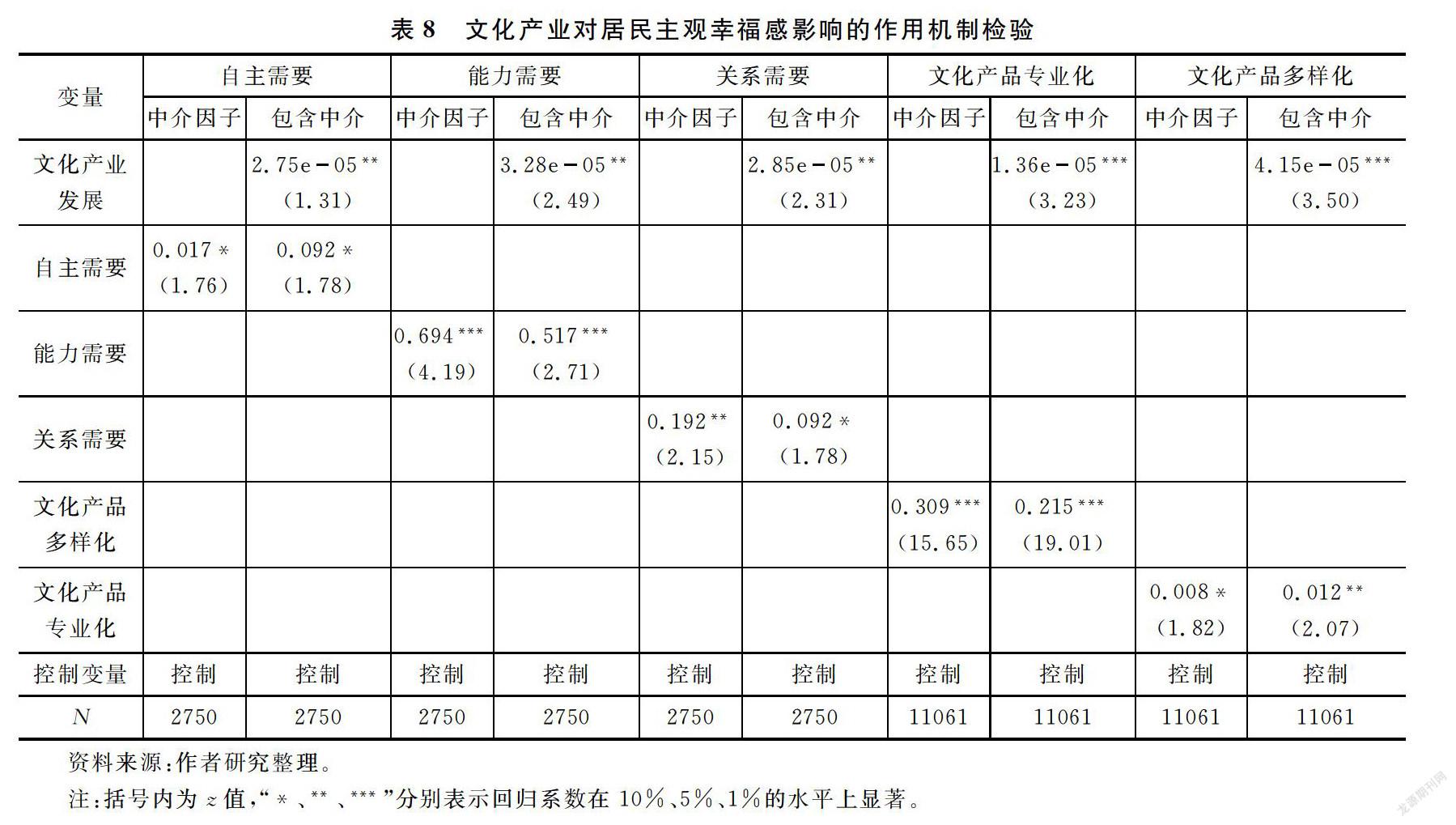

从表8中看,自主需要、能力需要、关系需要、文化产品多样化及专业化五种中介因子的估计系数显著为正,在包含中介因子的回归方程式中,中介因子和核心解释变量的回归结果显著为正,表明不存在完全的中介效应。与表2中(3)列的基准回归结果相比,文化产业发展的回归系数较小,表明存在部分中介效应,即文化产业发展可以通过自主需要、能力需要、关系需要、文化产品多样化及专业化提升居民的主观幸福感。具体而言,文化产品多样化更接近完全中介效应,其次分别为自主需要、关系需要、能力需要,文化产品多样化发挥的作用最小,自主需要并不会发挥显著的作用。近年来随着文化产业逐渐走向产业化、平台化和线上化,其专业化程度日益提高,高质量、多样化的文化产品和服务能够极大地满足消费者的文化和精神需求;对于消费了高质量文化产品和服务的居民,他们能够从中获得文化资本和文化自信的积累,使得自主需要、能力需要和关系需要得到满足,并最终提升了其幸福感。

五、 结论和政策启示

本文基于中国综合社会调查(CGSS)2017年的调查数据,使用有序Probit模型,实证分析了文化产业发展对居民主观幸福感的影响效果和作用机制。本文得出的主要结论有:(1)文化产业的发展对居民主观幸福感有显著的促进作用,且该结论在一系列检验后仍然成立。(2)文化产业对不同年龄阶段居民的幸福感存在差异,其对青年人和老年人幸福感的提升作用大于对中年人的提升作用。(3)对文化建设基础相对发达的四大直辖市及其他东中部地区,文化产业对当地居民幸福感提升更为明显。(4)不同文化产业行业对居民主观幸福感的影响存在差异,其中文化服务业的发展是文化产业之所以能够显著提高居民幸福感的关键所在。(5)在作用机制上,文化产业发展能够通过满足自主需要、能力需要、关系需要、文化产品专业化和多样化五种渠道来提高居民幸福感。

通过分析上述结论,本文得出以下政策启示:

第一,充分释放文化产业市场潜力,促进文化产品多样化及专业化发展。本文研究结果表明,文化产业的发展有助于居民主观幸福感的提升,且在这一过程中文化产品的专业化和多样化发挥了重要的作用。我国的文化产业仍存在创新能力不足、供给水平不高等问题,应大力贯彻落实文化产业的创新驱动发展,形成一批生产高水平、全方面、宽领域文化产品及服务的企业。与此同时,应继续深化文化体制改革,鼓励市场主体在符合政治及法律要求的前提下向市场供给人民群众喜闻乐见的文化产品。

第二,協调推进各地区文化产业发展,注重文化产品推广的因地制宜、因人施策。对于不同地区、不同年龄的居民,文化产业发展对其主观幸福感的影响存在较大的差异。基于此,应根据偏好,因地制宜开展文化建设。在文化产业发展过程中,应充分考虑各地的人口结构、文化需求等因素,既要避免文化资源不足的问题,也应避免因资源闲置和浪费所造成的低效率。不应以同样的标准要求各地区文化产业的发展,而应充分考虑各地区传统文化和实际需要,努力将文化建设基础薄弱的偏远地区打造为文化创意层出不穷的地方。

第三,注重文化产业内外部协调发展,拓宽居民幸福感的行业来源。在当前我国文化产业分类下,包括文化制造业及文化批发零售业在内的部分行业对居民幸福感的影响不显著,仅有文化服务业能够提升居民主观幸福感。这一现象表明相比于文化服务,我国的文化产品仍有长足的发展空间。作为文化建设的组成部分之一,这些行业应对标其他优势行业,通过挖掘整合已有文化资源和自主创新等方式,提供更能满足居民需求、提升精神享受的文化产品。

The Effects of Cultural Industry on Residents Subjective Well-Being:

An Empirical Analysis Based on CGSS2017 Data

WANG Jiating1, LIANG Dong2

1. Research Center of China Urban and Regional Economies, Nankai University,

Tianjin 300071, China; 2. CICC Global Institute, Beijing 100020, China

The prosperity and development of cultural industry is conducive to the improvement of residents subjective well-being. From the perspective of age heterogeneity, the effect of cultural industry development on the improvement of subjective well-being of young, old and middle-aged people decreases in turn. From the perspective of regional heterogeneity, the promotion effect of cultural industry development on residents subjective well-being in eastern, central, western and northeast China decreases in turn. From the perspective of industry heterogeneity, cultural service industry is the key for cultural industry to improve residents subjective well-being. Therefore, Chinas cultural industry should improve residents subjective well- being through the needs of autonomy, competence, relatedness, diversification and specialization of cultural products.

cultural industry; residents subjective well-being; ordered Probit model