四川盆地人为源VOCs排放特征分析

张江鹏 明镇洋 付 虹 李 迪

(西南交通大学 四川省大气环境模拟实验室,成都 610031)

挥发性有机物(Volatile Organic Compounds,VOCs)是近地面O3形成的重要前体物,虽然不能直接生成臭氧,但在光照的前提下,可通过复杂的大气化学反应促进O3浓度大幅度升高。四川盆地特殊的地形地貌和不利的气象条件影响,导致大气稀释扩散能力弱,逐步形成了以城市为中心的O3区域复合污染、污染时空分布不均匀等特征。盆地内建立高精度VOCs排放清单,了解该区域的VOCs排放水平,对利用化学传输模式探究污染形成过程及制定VOCs减排方案具有重要意义。但是,目前国内大多数VOCs排放清单的研究工作只进行到排放总量的计算和时空分布,对VOCs组分排放的研究不够细致,针对VOCs各组分和组分的研究相对较少。因此,本研究先估算了2017年四川盆地人为源VOCs排放清单,再通过VOCs源排放成分谱计算VOCs组分排放,深度分析VOCs总量排放特征与组分排放特征。

1 研究方法

清单以2017年为基准年,研究区域覆盖四川盆地17个地区(成都、绵阳、德阳、南充、达州、广元、广安、资阳、眉山、乐山、宜宾、自贡、泸州、遂宁、雅安、内江、巴中)。参考《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南》[1]中的源排放分类,将盆地内人为源分为生物质燃烧源、化石燃料燃烧源、工业过程源、溶剂使用源、道路移动源、非道路移动源、储存和运输源和其他源8大类源,结合排放因子法对各污染源的VOCs排放量进行估算。

生物质开放燃烧、民用燃料燃烧的成分谱地域性强且国内研究充分,因此选取Zhang Y S等[2]、Zhang J等[3]的测试结果;各类道路机动车的成分谱来源于陆思华等[4]、梁宝生等[5]、Liu等[6]的研究结果;摩托车信息参考台湾地区Tsai等[7]测试实验;机械、土法炼焦过程排放的VOCs化学组分取自何秋生等[8]的研究;油品运输过程各环节排放油气成分谱来自苗秀生等[9]、程平等[10]和Liu等[6]的研究结果;炼油过程的VOCs排放较为分散,包括储罐的呼吸逸散、管道的泄露逸散、加工过程中处理排放等,本研究参考了Centin等[11]、Chen等[12]、Liu等[6]、Pandya等[13]的研究成果,给出了炼油厂整体排放VOCs化学成分谱;吸烟过程的排放参考谢觉新[14]的研究。其余缺乏的源谱信息,直接采用SPECIATE 4.5数据库中的信息[15]。

2 结果分析

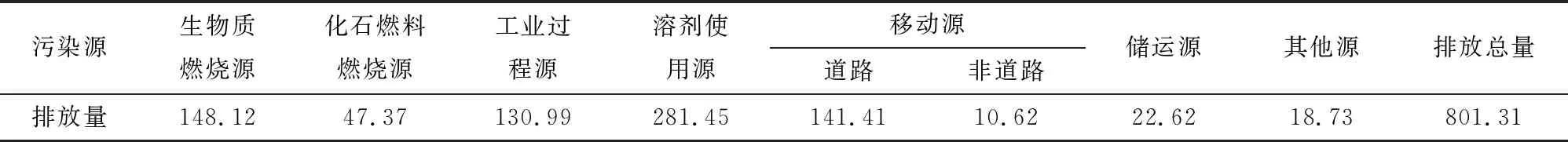

2.1 VOCs排放总量

四川盆地排放清单根据搜集到的2017年四川统计年鉴和其他环境统计数据计算建立的。如表1所示,2017年四川盆地人为源VOCs排放总量为80.13万吨,生物质燃烧源VOCs排放总量148.12 kt,化石燃料燃烧源VOCs排放总量47.37 kt,工业过程源VOCs排放总量130.99 kt,溶剂使用源VOCs排放总量271.45 kt,道路移动源VOCs排放总量141.41 kt,非道路移动源VOCs排放总量10.62 kt,储运源VOCs排放总量22.62 kt,其他源VOCs排放总量18.73 kt。

表1 四川盆地人为源VOCs排放清单 单位:kt

2.2 不同地区VOCs总量排放特征

图1显示了各地区VOCs排放量的占比情况,成都市是四川盆地VOCs排放量最高的地区,其VOCs排放量为21.82万吨,贡献了盆地排放总量的27.21%;宜宾、绵阳、眉山和乐山4个地区的排放量在5~8.15万吨之间,贡献了盆地VOCs总量的31.45%;内江、南充、泸州、广安、德阳和达州6个地区年排放量在2~5万吨之间,总和占比30%;其余地区由于社会经济水平和工业发展落后等原因,VOCs年排放量不足2万吨。

图1 2017年四川盆地不同地区VOCs总排放量占比

2.3 不同污染源VOCs总量排放特征

8类VOCs排放源的贡献率如图2所示,2017年四川盆地人为源VOCs排放总量为80.13万吨。8类排放源中,排放量最大的污染源是溶剂使用源,占盆地内人为源排放总量的35.12%,主要原因是在工业以及其他行业的生产活动中,各类溶剂的使用量大;另一方面原因是溶剂中VOCs含量较大,使用过程中VOCs排放因子高,同时污染源涵盖的范围最广,使得溶剂使用源贡献了最多的VOCs排放量。生物质燃烧源、道路移动源和工业过程源排放的VOCs贡献率差异不大,均在16%~19%之间。

图2 2017年四川盆地8类排放源VOCs排放总量贡献率

2.4 VOCs组分排放特征

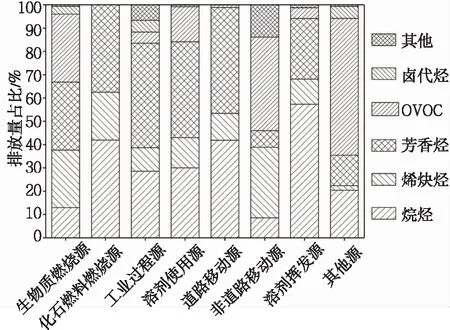

由于VOCs组分数量太多,在分析组分排放特征时将VOCs按官能团的不同划分为烷烃、烯炔烃、芳香烃、含氧有机物(OVOC)、卤代烃和其他组分6大类对VOCs排放组分特征进行分析。

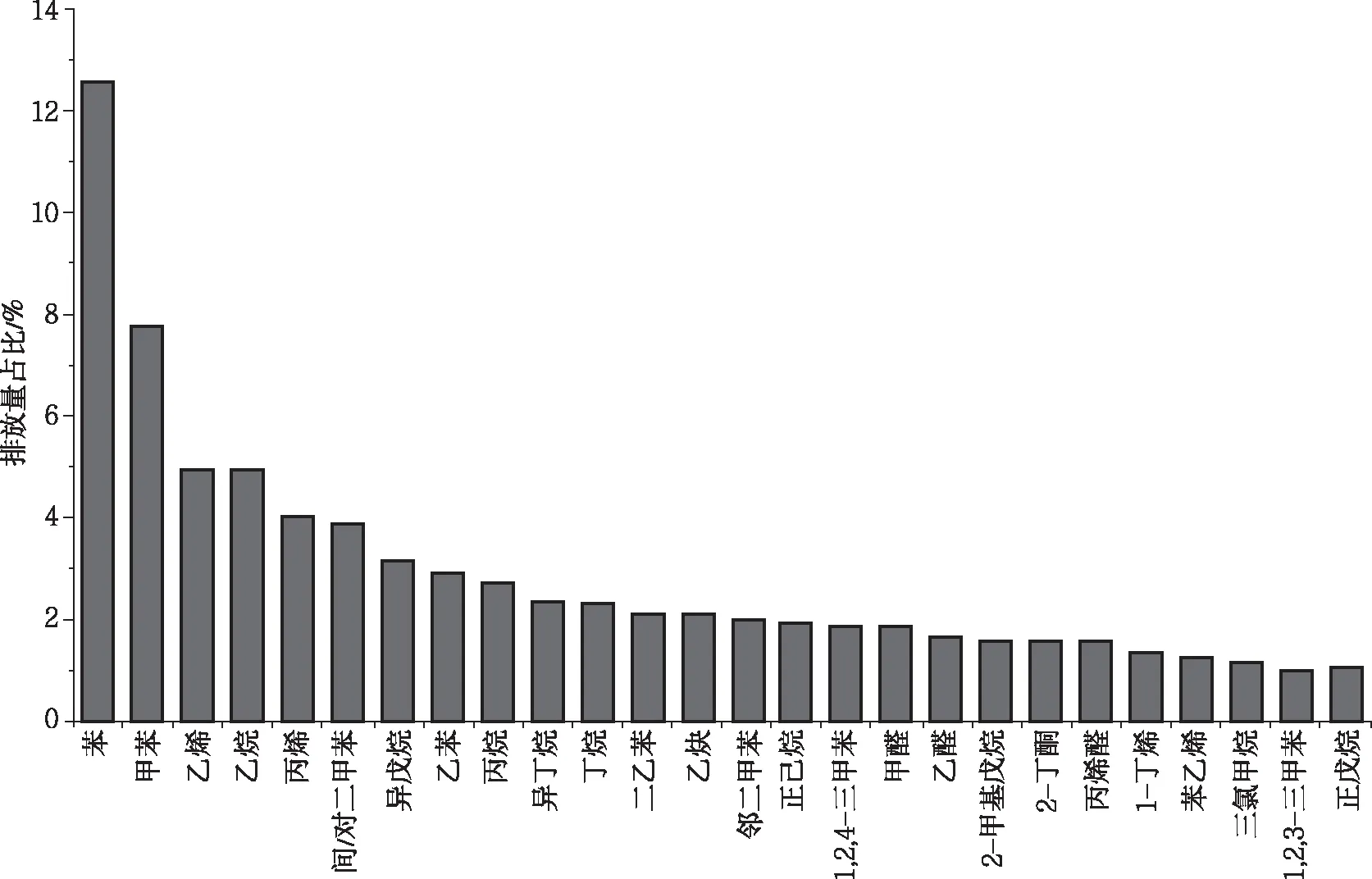

2017年四川盆地人为源排放总VOCs为80.13万吨,6大类化学成分谱中,烷烃贡献了排放总量的29.07%,烯炔烃贡献为14.81%,芳香烃排放量最多,占总排放的38.75%,含氧有机物(OVOC)排放占比为13.47%,卤代烃排放较少,只有2.07%,其他组分的排放量占比1.83%。从具体VOCs组分排放占比来看,源排放较多的组分及他们的占比分别是苯(12.56%)、甲苯(7.71%)、乙烯(4.93%)、乙烷(4.89%)、丙烯(4.01%)、间/对二甲苯(3.91%)、异戊烷(3.14%)、乙苯(2.89%)、丙烷(2.72%)、异丁烷(2.32%),这10种VOCs贡献了2017年四川盆地人为源VOCs排放总量的49.05%。

从四川盆地人为源VOCs个体组分占比排序来看,有26种组分对VOCs总量贡献超过了1%,这些组分总共占人为源VOCs排放总量的78.56%。图3列出了VOCs排放占主要的组分。其中苯的贡献最大,占比12.56%,甲苯占比7.74%,乙烯、乙烷、丙烯、间/对二甲苯和异戊烷的排放量占比在3%~5%之间,乙苯、丙烷、异丁烷、丁烷、二乙苯和乙炔的排放量占都在2%~3%之间,邻二甲苯、正己烷和甲醛等13种组分的排放量占比在1%~2%之间。其余的VOCs组分排放量贡献均不足1%。

图3 2017年四川盆地主要排放VOCs组分

2.5 不同污染源VOCs组分排放特征

四川盆地8大类源的6类VOCs化学组分排放量贡献情况如图4所示,各类排放源组分贡献存在差异。生物质燃烧源中各类VOCs组分贡献率较为平均,其中芳香烃和OVOC均贡献29.16%,其次烯炔烃贡献24.69%,烷烃排放较少,占比12.95%;化石燃料燃烧源主要排放组分为烷烃和芳香烃,其次烯炔烃,分别占比41.98%、37.5%和20%;芳香烃和烷烃是工业过程源和溶剂使用源的主要排放组分,总和在两类源中的贡献率分别为73.34%和71.22%,其中溶剂使用源中的OVOC贡献率比烯炔烃高,工业过程源中OVOC贡献率比烯炔烃低;道路移动源中的主要排放组分也是芳香烃,其次是烷烃,分别占比45.47%和41.83%;非道路移动源中主要排放组分为OVOC,贡献率40.16%,其次烯烃贡献率30.34%;溶剂挥发源中,烷烃贡献率为57.35%,芳香烃贡献率26.02%;其它源中的主要排放组分为OVOC,贡献率58.73%,其次为烷烃和芳香烃。

图4 四川盆地8类人为源化学组分排放量贡献情况

3 结论

为研究四川盆地人为源VOCs总量和组分排放的区域特征和源排放特征,应用排放因子法计算了2017年四川盆地17个地区8类源的VOCs排放清单,并结合污染源成分谱将清单细化到各类VOCs组分排放量,研究结论如下:

(1)2017年四川盆地人为源VOCs排放总量为80.13万吨,成都市是四川盆地VOCs排放量最高的地区,贡献了盆地排放总量的27.21%;其次宜宾、绵阳、眉山和乐山4个地区贡献了盆地VOCs总量的31.45%。

(2)8类排放源中,排放量最大的污染源是溶剂使用源,占盆地内人为源排放总量的35.12%;排放量最小的污染源是非道路移动源,仅占人为源排放总量的1.33%。

(3)6大类化学成分谱中,烷烃贡献了排放总量的29.07%,烯炔烃贡献为14.81%,芳香烃排放量最多,占总排放的38.75%,含氧有机物(OVOC)排放占比为13.47%,卤代烃只有2.07%,其他组分的排放量占比1.83%。从具体VOCs组分排放占比来看,源排放前十的组分及他们的占比分别是苯(12.56%)、甲苯(7.71%)、乙烯(4.93%)、乙烷(4.89%)、丙烯(4.01%)、间/对二甲苯(3.91%)、异戊烷(3.14%)、乙苯(2.89%)、丙烷(2.72%)、异丁烷(2.32%)。