带你细品“强势出道”的国家公园

阿兹猫

三江源国家公园位于地球“第三极”青藏高原腹地,以山原和高山峡谷地貌为主,平均海拔4500米以上。

国家公园是保护区的一种类型,它的历史最早可溯到1860年:美国一群保护自然的先驱,鉴于优胜美地山谷中的红杉巨木任遭砍伐,積极促请国会保存该地,终于在1864年由林肯总统签署了一项公告,将优胜美地区域划为第一座州立公园。1872年,美国国会根据这个公告设立了美国、亦是世界最早的国家公园——黄石国家公园。而优胜美地也在1890年改为国家公园。

那么,中国的国家公园在哪里呢?2021年10月12日,中国正式宣布设立三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山等第一批国家公园,保护面积达23万平方公里,涵盖近30%的陆域国家重点保护野生动植物种类。五大国家公园多样性的生态系统和动植物资源,令人们对国内的国家公园有了新的认识。

在三江源,初探“大猫谷”

我从一片冰冷中醒来,呼出的哈气凝结成白雾飘散在空中,房间里的牛粪炉子早已经熄灭了多时,屋里冷得犹如冰窖一般。我叹了口气:为什么非要选择这样寒冷的季节走进三江源国家公园?!最初的想法很简单,冬季的青藏高原大雪封山,雪豹的主要食物岩羊会从高海拔的地方下到山腰,雪豹自然也会跟着下来,这样的话偶遇它们的概率就提高不少。然而,这只是我的美好想象。现实却是,这些日子昂赛乡几乎没怎么下过雪,岩羊依旧在高高的山崖上溜达,而雪豹,过了2天却一点影子都没有。

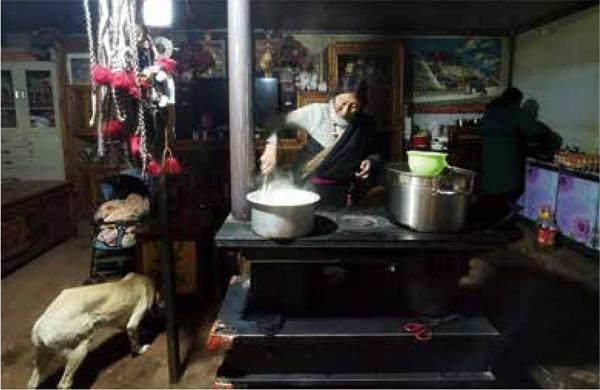

我挣扎着离开还算温暖的被窝。同伴们正在生炉子,可点了半天都没着,我便去找隔壁房间的藏族老阿妈,然而老阿妈不懂汉语,怎么比划她也不明白。我干脆拽着她来到炉子前,老阿妈立刻从袖子里掏出一个捻子,熟练地点燃了炉子,屋里很快暖和起来。我端着漱口杯站在屋门口刷牙,旁边一头牦牛甩着尾巴驱赶着蚊蝇,藏獒在不远处的地上趴着,懒洋洋的。太阳升起,四周红色山岩上的阴影逐渐褪去,藏区的一天开始了。

接待我们的藏族牧民头丁尼玛家位于三江源核心区昂赛乡的深山中,是当地政府指定的22户“自然体验家庭”之一。昂赛乡被划入三江源国家公园试点澜沧江源园区,因为这里是世界上雪豹密度最高、种群生存状况最好的区域之一,昂赛乡也因此得名“大猫谷”。从2018年开始,国内知名的社会团体山水自然保护中心联合当地政府,在昂赛开展了一个基于社区合作社组织的自然体验项目,拿到了三江源国家公园第一个特许经营权。合作社的项目管理员在当地1000多户家庭中挑选了22户示范家庭,为参与自然体验的访客提供向导、交通、食宿等服务。

为了公平起见,客户不可以挑选接待家庭,而是按抽签顺序轮换的方式,因此在来之前两三天我才知道住在谁家。我们先飞到青海玉树,住了一晚,第2天一早,头丁尼玛便开着越野车接上我们,在公路上开了6个小时后进入昂塞乡,从“大猫谷”入口到他家又开了1个多小时的山路,整整一天都在路上。这是我第一次深入藏区,虽然雪豹是头等目标,但这样独特的体验同样很有意思。头丁尼玛看上去30岁左右,汉语不错,作为家里的老大,按照当地习俗要继承家业,照顾父母。他已经娶妻生子,孩子才1岁。这是个大家庭,除了父母外,他还有7个弟弟妹妹,除了1个嫁出去的大妹妹,其余都在玉树上学。正好赶上寒假,几个弟弟妹妹都回来了。一到晚上,十几口人聚在一起,热热闹闹的。

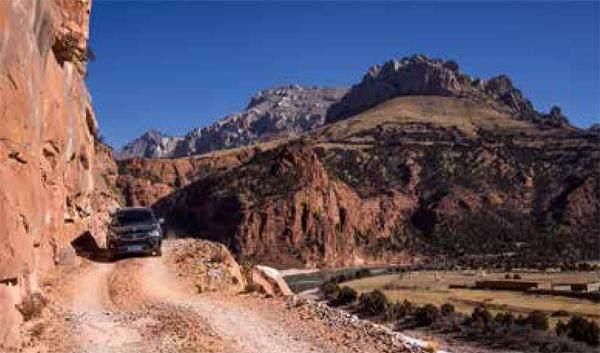

行驶在挂壁公路上 。

冬季昂赛的牧民家。

在三江源国家公园,有青藏高原最大的“多年冻土区”。

昂赛的海拔在4000米左右,同伴刚进入时有轻微高反,但很快便适应了。我身体一向很好,数次上高原,几乎没有什么反应。进山的途中,我注意到这里独特的自然风光:一条清澈碧绿的大河在红色砂砾岩的峡谷中蜿蜒,应该是澜沧江上游的一条支流,河流两岸高大的石墙、巍峨的石峰、形状独特的石柱不断出现在视野中。这里是近些年才被专家认定的一处丹霞地质景观,据说还是“青藏高原发育最完整的白垩纪丹霞”。作为三江源自然保护区森林灌丛类型的核心区之一,昂赛原始森林也是我国大果园柏的分布上限和最大区域。

每天带领我们找雪豹的重任落到了头丁尼玛身上。他熟练地驾驶着那辆二手的越野车,行驶中,每每看他眼睛不停地搜索着四周的动物我都提心吊胆,提醒他要注意前方的道路,尤其是行驶到建在悬崖峭壁上的挂壁公路时。这些牧民们每天都走的道路,在我眼中充满了危险。果然,我们很快便遇到了此行最大的一次危机:冬季,不少地势低洼、紧挨着溪流的路面都结上了厚厚的一层冰,路过一处冰面时,车轮突然打滑,越野车猛然转向,朝着一侧的溪流径直冲了过去。头丁尼玛顿时慌了,又不敢踩死刹车,任由车子失控前冲,好在河边的碎石阻挡了一下车才停了下来。溪流水浅,即使车掉进去也不会有太大问题,但大家仍然惊魂未定。头丁尼玛拿出铲子,往冰面上铺沙子,然后再一点点将车子倒出来。此后,凡是遇到冰面,我们便下车步行过去。冬季这个时间,我们是山谷里仅有的访客,恨不得几十里都见不到一个人,加上山里信号不好,国家公园的旅行比我想象的更为艰难。

我们每天都在雪豹经常出没的地区搜寻,然而这种方式效率很低。雪豹通常在傍晚前后下来觅食,白天则躲在高高的山岩后面休息,极强的保护色使得它和周围环境几乎融为一体,没有火眼金睛几乎是发现不了的,即使当地牧民也很难找到。然而,当它活跃的时候,天也快黑了,天黑山路不太安全,我们必须往回走了。当我逐渐意识到这样大海捞针式的搜寻基本没用,便把注意力放在了“大猫谷”的其它野生动物身上。

昂赛数量最多、也最常见到的是有蹄类食草动物,比如岩羊和白唇鹿。白唇鹿是国家一级保护动物,世界上分布海拔最高的鹿类,也是我国的特有物种,仅分布在青藏高原。它们具有标志性的白色唇部、鼻端和下颌,体型也较大。然而,我对马麝更感兴趣,雌雄都没有角,雄性长着一副锋利的月牙状獠牙。这种长得怪怪的、看起来像鹿却属于麝科的动物非常胆小,大多数时候只能远远地看,希望以后能有机会拍一张近照。冬季,喜马拉雅旱獭早早就钻到地下冬眠了,这片荒凉之地便成了高原兔和鼠兔的天下。昂赛有高原鼠兔和川西鼠兔2种,后者更多出没在丹霞山岩的缝隙间,一副呆萌的样子也不怕人,我甚至可以近到距离它两三米的地方拍摄。

白唇鹿是中国珍贵的特产动物,是非常古老的物种,早在更新世晚期的地层中就已经发现了它的化石。

高山兀鹫是世界上飞得最高的鸟类之一,能飞越珠穆朗玛峰,飞行高度可达9000米以上。

昂赛乡地处峡谷地带,高原上的天空分外蓝,与之映衬的是澜沧江上游的一条蜿蜒的支流。

冬季的青藏高原,可以看到的鸟类不算多,但都很有特色。高山兀鹫和胡兀鹫是天空中的霸主,有时候,数十只兀鹫盘旋在天空,颇为壮观。遇见金雕的概率也很高,我曾经见到一对“神雕侠侣”在对面的山岩上,它们有时会捕食冬季成群结队活动的白马鸡。头丁尼玛家的后院草地上便有很多这种大型雉鸡,一天早上,我看到地面上有不少白马鸡的羽毛,像是被某种大型猛禽捕猎后的现场,应该就是金雕所为吧。而胡兀鹫则只钟情于骨头,如果有意外死亡的牦牛,或者雪豹、金钱豹捕食后剩下的动物尸体,通常先被兀鹫们分食殆尽,最后由胡兀鹫来收拾骨头,大自然将一切都安排得井井有条,绝不浪费。

转眼4天过去了,我们终于迎来了此行的“高光时刻”。一天中午,阳光正好,难得的好天气,穿过一片开阔山谷时,头丁尼玛突然停车,指着正前方:狼。本来在车上被颠得昏昏欲睡的我慌忙抄起“家伙”—将600定焦镜头架在车窗,只见5匹狼正小跑着穿过平地,向着山上跑去,边跑边不时停下回头张望,它们不愿意和人类正面相遇。这里的狼群偶尔也会袭击牲口,但善良的牧民们从不因为家畜的损失而迁怒于这些掠食者,政府也会给予一定补贴,减少他们的损失。世世代代生活在这里的藏民对于大自然和野生动物一向心存敬畏,一切生灵都有权利生活在这里,取之有度,万物和谐。正因为如此,“大猫谷”才成为雪豹等顶级掠食动物的理想栖息地,也是各种动物的“安全谷”。

有时,头丁尼玛的二弟达保也会加入我们的行列。和大哥相比,这个略带腼腆的24岁年轻人对自然体验项目的热情更高。他立志成为一名生态摄影师,这一年拍了不少珍贵的野生动物图片,比如在他家后山拍到的猞猁图片,真让人羡慕不已。

如今,当地想成为“牧民摄影师”的年轻人越来越多,自然体验项目为他们打开了一个新天地。过去年轻人都想离开穷乡僻壤到县城找工作,如今留下来也成为一种选择。三江源国家公园的壮丽风景、丰富的野生动物,还有淳朴的藏民,都深深打动了我们。当行程结束的时候,达保也跟着我们来到了玉树,他要去西宁买架无人机,后来我果然看到他发的航拍视频。雪豹之乡,在牧民的庇佑下,终成生态净土。

唐家河:昔日伐木場,今日生态圣地

从成都出发,驱车6个小时进入了广元青川,这个熟悉的地名让我回到2008年的那场令举国上下刻骨铭心的大地震。曲折的山路两旁鸟语花香,碧水青山,青溪镇上车水马龙,当年的地震重灾区,如今早已恢复了元气。这一次我的目的地是唐家河国家级自然保护区,是刚刚被列为国家公园的“大熊猫国家公园”的一部分。其实,这里的山地竹林里不止有萌翻全场的“黑白团子”。

刚驶入保护区,狭窄的道路上突然出现了一群猴子。我们还以为是猕猴,但仔细一看,这些猴子的体型更大,成年雄猴两颊及下颏长着络腮胡子般的长毛,面部呈粉红色—原来是藏酋猴,国家二级保护动物,中国特有。受到藏酋猴的“夹道欢迎”,接下来还有更多惊喜等着我们。

10月,刚好是秋冬交替的季节,崇山峻岭依旧青葱翠绿,茂密的林间不时传来红腹锦鸡的叫声。通往摩天岭的路上,沿途潺潺的溪流清澈见底,水中游弋着重口裂腹鱼,俗称雅鱼,属于稀有野生鱼类,也是检验水质的一把标尺。摩天岭山顶位于四川和甘肃交界处,三国时期阴平古道所经之处。这里在海拔1500—2500米间,分布着大面积的白桦树和枫叶林。不时有小麂从树林中飞快跑过,道路边上,野猪留下的脚印清晰可见。

作为国内较早开展生态旅游的自然保护区(2005年开始),唐家河的野生动物不似其它地方的野生动物那样怕人,颇有种“见过大世面”的从容淡定。藏酋猴本就属于脸皮厚、胆子大的,不能作为代表。这里的“明星”是一种国家一级保护动物——羚牛,指示牌上写的学名则是“扭角羚”,大概因为它们头顶上那对粗大、向后上方扭转的角实在太引人注目了吧。

蔡家坝保护站是遇见扭角羚机率最高的地方,白天它们隐匿于竹林、灌丛中休息,黄昏和夜间出来觅食。路旁高大的山坡上,我在下午5点准时恭候在那里,果然,山上有五六头扭角羚在吃草,它们上下往来于群山之中,纵横于悬崖峭壁之间,如履平地。这种分布在喜马拉雅山东麓密林地区的大型牛科食草动物并不是牛,而是属于牛科羊亚科,分类上近于寒带羚羊,栖息于海拔2500米以上的高寒地区,厚密的背毛能抵御严寒,其数量稀少,是世界上公认的珍贵动物之一,中国仅存数千头。

没想到,晚上11点我竟然在酒店后面的草坪上又发现了它们,原来夜里扭角羚要下山去溪边喝水,我们的酒店正是其途经的地方,顺便过来溜达一下。夜晚,这庞然大物的两只眼睛在黑暗中闪闪发光,如果白天与它们相遇(在这里是常事),千万不要掉以轻心,别看它叫声似羊,但性情凶悍,让那对角顶一下可不是闹着玩的。第二天,我们又在路旁的山林间发现一头扭角羚卧在100米开外的地上,呆萌的眼神似乎在说:其实我脾气还不错,不用害怕。

藏酋猴并不产于西藏,而是栖息于山林地区。

体型高大的扭角羚往来于高山峭壁之间,如履平地。

在大兴安岭的林区里经常会看到普通?。

黃腹角雉常在茂密的林下灌丛中活动。

我们常说的东北虎,其实学名叫西伯利亚虎,是世界上现存最大的猫科动物之一,曾经遍及俄罗斯西伯利亚至韩国的广大地区, 有300万年进化史。

据科学家观察,在250亩林地中,只要有一只成年穿山甲,白蚁就不会对森林造成危害。

海南长臂猿刚出生时毛发是金黄色的,6个月左右毛色开始变黑,成年后雄性通体黑色,雌性全身金黄。

唐家河保护区的前身是个伐木场。1956年,青川县唐家河森林经营所建立,1965年成为绵阳地区青川伐木厂所在地,巅峰时期,有近千名工人在这里砍树、运送木材。在这个过程中,人们发现了大熊猫、金丝猴等众多珍稀野生动物。1978年,国务院批准在唐家河林区建立自然保护区,将林区内的农户逐渐迁出。终于在1986年,唐家河自然保护区成为首批晋升为国家级的自然保护区。随着最后一名伐木工人的离开,终于还给野生动物一个完整的家园。

如今,这片川西北高原的高山峡谷地带,恐怕是在中国遇见珍稀野生动物概率最高的地方,没有神灵的庇护,人类的态度决定了它们的存亡。现在,作为国家公园的一部分,它们在这里将会得到更多的保护,一定会有更多野生动物大方地出现在人们的镜头里。

让东北虎豹安全回家

坐落在北纬43度附近的东北虎豹国家公园成为首批国家公园之一,这个横跨吉林和黑龙江两省、面积近1.5万平方公里的公园,是我国东北虎、东北豹历史天然分布区,以及唯一具有野生定居种群和繁殖家族的地区。这些年,公园的生态系统得到整体保护、修复和治理,一套全新的中国模式照亮了东北虎豹的“回乡”路。

世界野生生物基金会曾在1988年预言,未来40年内野生东北虎将从中国这片土地上消失。位居食物链顶端的东北虎,其野外种群数量在过去100年间大幅下降。要想保护它们,当年的工作人员只能翻山越岭,架设红外相机。如今,观测站的研究员将有线无线技术融合,在野外搭了一个大型Wi-Fi基站,可以将架设在野外相机拍摄的数据实时回传,让保护管理部门可以实时了解虎豹的情况。在东北虎豹国家公园里,野生东北虎、东北豹数量已由试点之初的27只和42只分别增长至50只和60只左右。而保护野生东北虎豹不止是保护单一物种,更要保护好连通的栖息地、健康的植被结构和完整的食物链。

武夷山国家公园是中国生物多样性热点地区和亚热带中山森林保存完好的交汇地带,是中亚热带野生动植物的种质基因库。

根据世界自然基金会2020年7月发布的报告,2010年,中国野生东北虎不超过20只,它们大多是从俄罗斯越境而来。那时,老虎也很少在国内定居或繁殖。为了让那些远走他乡、濒临灭绝的“大猫”能够回归故土并繁衍生息,中国在吉林、黑龙江两省交界的老爷岭南部建设适宜它们生存的保护区域。这里有1.46万平方公里的广袤森林,面积是美国黄石公园的1.6倍。经过各方面多年的努力,中国野生虎的生存状况正逐步改善。今天,中国境内野生东北虎不仅没有灭绝,反而在不断增加。

其实,虎豹保护对全球来说都是一个艰巨的任务。2010年,全球13个老虎分布国一致决定将老虎从“悬崖边上拉回来”,定立了到下一个虎年,即2022年全球老虎数量翻番的目标。中国的虎年马上就要到了,我们的“大猫”们现在终于有自己的乐园了!

去雨林寻找世界上最孤独的灵长类

“长臂泰山”在海南热带雨林国家公园里跳起又落下,一连串的高难度动作似乎在欢迎人们的到来。

海南热带雨林国家公园是中国分布最集中、保存最完好、连片面积最大的热带雨林,位于海南岛中部山区。海南长臂猿是海南岛真正的“原住民”,也是海南热带雨林生态系统完整性和原真性的指示物种。然而,早在2002年第19届“国际灵长类大会”上,它们被列为世界极度濒危灵长类第1位。上世纪70年代,无数林场的建立破坏了它们的家园,到70年代末期只剩下2群(只有7—9只)。在80年代终于迎来了转机,当时成立的霸王岭省级保护区经国务院批准晋升为国家级自然保护区。相关部门种下了8万多棵果树,搭建各种牵引绳桥供它们迁移,通过严格的保护和生境修复,海南长臂猿种群数量终于逐步增长,现在已经达到了4群29只。

被誉为“稀世之珍”的国家一级保护动物海南坡鹿也是海南特有的亚种,是中国17种鹿类动物中最珍贵的一种。坡鹿主要栖居于海拔200米以下的丘陵坡地或平地,在海南方言中“坡”就是“平地”的意思,所以这种鹿才有“坡鹿”之名。据说过去坡鹿数量很多的时候,它们常在白昼觅食,甚至接近或混入放牧的家畜群中,后来由于人们活动的影响,才被迫于早晨和夜晚活动。

除了珍贵的野生动物,海南热带雨林国家公园也是热带雨林资源的“博物馆”。据统计,海南热带雨林国家公园内已记录有野生维管植物3577种,有各类保护植物432种。虽然海南热带雨林国家公园面积占全国国土面积的比例不足万分之五,但拥有全国约20%的两栖类、33%的爬行类、38.6%的鸟类和20%的兽类。这座动植物联合搭建的“生态王国”,正在不断焕发雨林磅礴的生命力。

“大王叫我来巡山”

不知道有沒有人听说过鸟界的“贵美人”黄腹角雉,它们体态雍容华贵,步态优雅,绝不是人们口中的“走地鸡”,而是国家特有的濒危雉类。喜欢清静的它们生活在云雾缭绕的武夷山,感受着天人合一、道法自然的生活方式。

武夷山国家公园横跨江西、福建两省,是世界人与生物圈保护区,又是世界自然和文化双遗产的国家公园。还是地球同纬度最完整、最典型、面积最大的中亚热带森林生态系统,有“蛇的王国”“昆虫世界”“鸟的天堂”“研究亚洲两栖爬行动物的钥匙”之称。武夷山还是世界乌龙茶和红茶的源头,每每听到这个国家公园的名字,总觉得伴着阵阵茶香。

这里最大的“明星”就是刚才说到的“贵美人”黄腹角雉。其实它们身子粗笨,不善飞翔,而且胆子很小,反应也有些迟钝,有时还会干出“埋头不见”的傻事:当听到危险的响动时,它们不飞不跑,站在原地不动,东瞧瞧、西望望,发现有人正逼近时,想逃已经来不及了,于是就一头钻进杂草丛中,可是身子却仍然露在外面,好像鸵鸟一样。所以,看似华丽贵气的黄腹角雉又被人称作“呆鸡”。然而,由于森林砍伐和盗猎等人为干扰,黄腹角雉的分布区域越来越小,种群数量也不断下降。在浙江乌岩岭国家级自然保护区内,黄腹角雉的密度从上世纪80年代后期的每平方公里7.1只,下降到2002—2003年的每平方公里0.9只。希望这种美丽的“呆鸡”以后可以在国家公园里悠然地散步,不要从我们的物种名单上消失。

在这片山林里,黄腹角雉的“小伙伴”还有国家一级保护动物穿山甲和灰喉雅雀。穿山甲曾经遭到大肆捕杀,再加上栖息地被破坏,使得它们的数量在上个世纪中期至末期急速锐减。随着人们的环保意识逐渐提升,越来越多的人加入到保护穿山甲的队伍中。

国家公园兼具自然风光与人文景观,一直是无数旅行爱好者的乐园。经过100多年的研究和发展,“国家公园”已经成为一项具有世界性和全人类性的自然文化保护运动,并形成了一系列逐步推进的保护思想和保护模式。中国首批国家公园名单一经公布,就引发了全网大讨论,人们畅想着自己可以在这些公园中看到挂在树杈上打盹儿的“滚滚”,在冬雪中嬉戏的金丝猴,还有山岩石砾中的呆萌兔狲……也许在不久的将来,我们的国家公园还会陆续“出炉”第二批、第三批……一片片土地上的美丽风光,正准备着向更多的人张开怀抱。

(责编:昭阳)