晚清出洋游记中的西方园林意象

张 昪

赵纪军*

不同于西汉张骞(前164年—前114年)、明代郑和(1371—1433年)的出使,晚清的出洋活动足迹几近遍布全球,是近代中国融入世界体系迈出的第一步。这一时期的出洋游记数量庞大,其中自1840年鸦片战争至1911年辛亥革命70余年间的作品就有100多种[1],并已得到系统的整理和出版[2],其内容涵盖“一切山川形式,风土人情”[3],是反映晚清国人认识西方的生动而鲜活的珍贵史料。学者关注其文学价值[4-5]、社会历史[6-7]、城市风貌[8],而基于园林视角的研究尚待加入。为尽可能阐明不同视角下的西方园林评述及认知,本文选取由传统文人、工商业者、驻外使节、考察专使、政治流亡人士等撰写的相关内容充分、近代以来颇具影响的游记,基于游历者的观察、体验和思考析理其中的西方园林意象,以期揭示近代早期国人考察西方园林的路径、成果与影响,弥补中国近代园林转型研究对于主动向西方学习过程关注的不足[9]。

1 中国文化传统视野中的西方园林

晚清出洋游记以文言文为载体,其中对于西方园林的记述不免留下深刻的传统文化烙印。

首先是如何理解并指称“garden”和“park”?游历者撷取中国园林中与其内涵大致对应的概念加以认知,郭嵩焘①或最早对此做出相关阐释,认为“garden”②类似于中国的“花园”,有“花木蓄植”且“围墙成园”[10]200-202,这应与他出使英法的见闻有关。英国学者将“garden”定义为人工耕作、用于观赏和愉悦身心的室外围合空间[11];陈植则考证“花园”为“莳花之地”,又有“庭园”“花圃”等别称[12]。因此,郭嵩焘的认识是准确且特定性的,而没有采取晚明以来更为普及、涵括性更高的“园林”概念[13]与“garden”对应。

对于“park”,有“囿”与“园”2种理解。19世纪,欧洲尤其是英国皇室贵族在其森林领地上建设的供狩猎、游憩并获取林牧产物的“park”逐渐对外开放,成为普罗大众进行休闲娱乐的公共场所[14]。中文之“囿”具有多重特征,既筑有垣墙、林池,可“养禽兽”[15];又有“文王之囿”“与民同乐”等历史渊源[12]。郭嵩焘即认为“park”③类似于“囿”,具有“天生园景”“树木成林”“野趣自然”等特征,相应则对摄政公园(The Regent's Park)由贵族属地转为大众公园的历史,以及园中林木繁茂、附设有动物园的状况均有记叙。张德彝④称海德公园(Hyde Park)为“海岱囿”、黎昌庶⑤记游布洛涅森林(Le Bois de Boulogne)“囿内凿池长三里”[16]104-105,均属此类。将“园”对应“park”的情况,如意译“Central Park”(纽约中央公园)为“正中园”[17]61。如果考虑上述摄政公园、海德公园、布洛涅森林向大众开放之前的皇室贵族背景,中央公园从其建造之初即面向大众的普适性,以及“囿”“园”文字产生的先后、园景内容的不同,则不难看出游历者对于各种“park”微妙差异的把握。而值得注意的是,见于传统典籍的“公园”一词其时还没有受到日本影响而拥有近代意义上的大众内涵,因此无论是以“囿”还是“园”对应“park”,均体现了中国传统文化语境中的特定理解。

其次是在文言文写作的条件下,如何转译园名?除音译之外,一些意译显然唯有根源传统文化意象。上述“正中园”之名有《周易》的渊源:“龙德而正中者也”[18],以说明其居于曼哈顿中心的园址特点;“海岱囿”之名则与《尚书·禹贡》相关:“海、岱惟青州”[19],且兼顾与“Hyde”的拟声。这些园名转译表现了游历者基于自身传统学养的园林认知。

而游历者的传统学养也决定了他们游观与体验西方园林的方式,其游记抒写赏玩吟咏、寄寓情思的身心体验,所表达的西方园林意象浸润了特定的中国文化内容。斌椿于斯德哥尔摩游园,称“苍松怪石,信足游目骋怀”[20]36-37,引王羲之《兰亭集序》抒发快意;梁启超称芝加哥华盛顿公园(Washington Park)“前临墨西哥湖⑥,有气吞云梦、波撼岳阳之概”,并赋诗曰“登楼犹见广陵涛”[21]114-115。如果联系孟浩然的《望洞庭湖赠张丞相》和李白的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》,便不难理解梁启超是借孟的屡仕未果、由有志用世到困顿失望,来喟叹希图变法而终致失败的自身遭遇,眼前的异国风光实则化作本土园林意象。

可见,游历者的园林认知与体验深受中国传统文化的陶染,且多有赖于与中国传统园林相关的智识与想象。作为非专业的游赏者,他们关注直觉感知、联系固有文化经验,可以说将“格物致知”的传统代入对西方园林的考察与理解之中。

2 基于视觉感知的园林猎奇

依托中国文化传统的西方园林认知与体验,多超越了园林物象本身,而基于视觉实感的园林物象固然也是出洋游记描述的重要构成。

游历者敏锐地捕捉到西方园林与中国园林的诸多相异之处。各式喷泉水景显然有别于中国传统理水,游历者更将其视为西方造园乐事与品玩必需:“泰西多以水法为玩具,园囿通衢,随地皆有”,在其造型及构造特征上,“或砌石盘,周五六尺,琢人物海兽其上,内藏水管,由他处注水……水下注,即由暗沟消去,不令泛溢”[20]32;夏宫花园(Peter the Great's Summer Palace)喷泉组景壮阔恢宏,理水形态各异其趣,“如水晶柱……有如玻璃罩下垂者,有如匹练悬崖者,有如珍珠帘挂于方亭四隅者”[20]41-42;汉普顿宫苑(Hampton Court Palace)花展区的音乐喷泉“有桥,有池,有小港”,使用“机器”“激水使奔放”“并设音乐其中,以娱游者”[10]181-182。

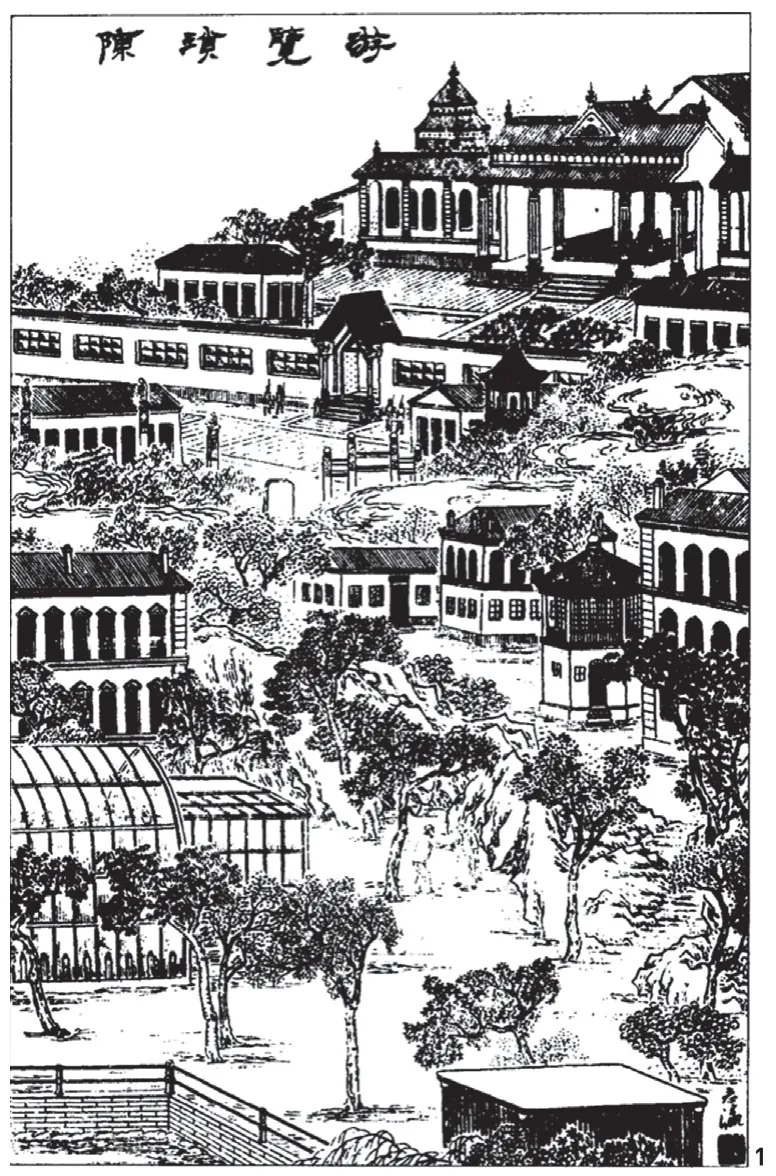

另有对园林建设之新材料的关注,如以玻璃钢构为主体的伦敦水晶宫(The Crystal Palace):“一片晶莹,精彩炫目,高华名贵,璀璨可观”[17]121,以及用于收集“各国奇葩异卉”[22]97,或豢养和展示动物的小型玻璃构筑物[20]19(图1),另有柏林某茶园中的假树,“花叶皆五色玻璃为之”[20]43等。

图1 伦敦园囿中的玻璃温室[22]98

总体而言,基于视觉所观、偏重物象形式的园林考察,无法形成“由表及里”的辨析或认知,游历者甚至评价西方园林“各国布置章法,大略相同”[16]104-105,乃至20世纪初康有为依然评述西方园林“湖溪、岛屿、泉石、丘陵、池馆、桥亭,莫不具备,欧美略同”[23]228-230。这种辄止于观感的认知共性体现了中西物质水平差异下的猎奇心态——“新”“奇”成为一些游记题名中的关键词[17,21,24-25]——而疏于对西方造园文化的深入理解,这在一定程度上也可以解释为什么晚清时期对于西方园林的引入多局限于物质形态的移植或复制。

3 园林公共性及社会层化现象

游历者出洋正值西方城市公园运动之时,他们的游记真实反映了公园中形式多样的娱乐活动。“绿天幕幕,都人士女,以游以嬉,盖欧洲乐民之通俗”[23]100。一如溜冰,利用园内洼地“灌水成冰”,还在冰池上建亭奏乐;又如军演,“国有大事,操兵集众,则于是举行焉”;再如赛马,杰罗姆公园(Jerome Park)“中为赌马厂,周七里许……每年赌马两次”[17]76-77。游历者自己也加入公共游赏之中,张德彝与同伴在布洛涅森林中“因携酒果,遂藉草而谈,拇战欢呼”[17]215;康有为则在此“饮酒岛中,倚桥视自凫之唼喋,不知日之将夕也”[23]228-230。游历者将“拇战”⑦“饮酒”等传统游园活动带入西方园林,为其公共游赏增添了来自东方的风景,亦似乎不自觉地将西方园林作为传统游观的对象。

对园林“公共性”感性认知和亲历参与的同时,游历者注意到西方国家和政府对公共园林“自上而下”的建设方式。1866年斌椿在其游记中谈及这类园林时有“官家花园”[20]19的说法;张德彝于1871年游览波尔多公园,称之为“公花园”[24]113。如果联系此前1868年在上海公共租界落成的“公家花园”(Public Garden),且张氏并未使用“公园”一词,那么其“公花园”中的“公”应为“公家”,而非“公共”之意。虽然他对园林的公共属性应有所体察,但更着意园林建设的主体和权属;类似的,1877年,郭嵩焘称伦敦“万牲园”、“为国家驯养鸟兽”的“官园”[10]112-114;黎昌庶亦称西洋园囿其特别之处在于“皆由公家特置,以备国人游观”[16]104-105。上述现象被解释为统治阶层“与民同乐……暗合孟氏之遗说”[26]“公园……为民之仁政,备举周悉”[23]339。这种基于儒家思想的阐释,以中国之传统附会西方现象,虽是近代时期“泰西近古”思想的体现,并未将开明专制与资本主义民主政治加以区别,但他们的评述均超脱了公共园林的建设行动本身,而试图从制度层面出发解释公共园林之兴造。

但这一时期西方的公共园林并非向所有公众开放:或入园“经费颇烦”,贫苦之人无以负担[22]97;或以例禁限制普通百姓入园,如伦敦“万牲园”游者“多系仕宦之家”[17]118-119“海得则尤为富贵人所喜……而例禁特严,游者皆鲜车宝马;街市编号之车,概不得入”[16]104-105。晚清京师万牲园对此亦未能嚲免[27]。因此,这些有限度开放的园林,主要是为了显示开明专制下贵族阶层的威严和恩典,并非将一般大众的使用放在首位[28]。除了在园林营造活动的考察中学习先进与优越,一些游历者也意识到西方社会与之并存的缺失与弊病。

4 园林的环境改良与卫生袪疾功能

19世纪下半叶,工业发展带来的城市环境问题已引起西方对改善城市居住、生活条件的重视,园林的环境卫生效益逐渐为西方大众所认识,但作为一种对于城市问题的被动回应,与基于“整体性”自然观和“现世关怀”人文观的中国传统园林营造截然不同,后者本身即是一种“人与天调”的人居环境实践[29]。

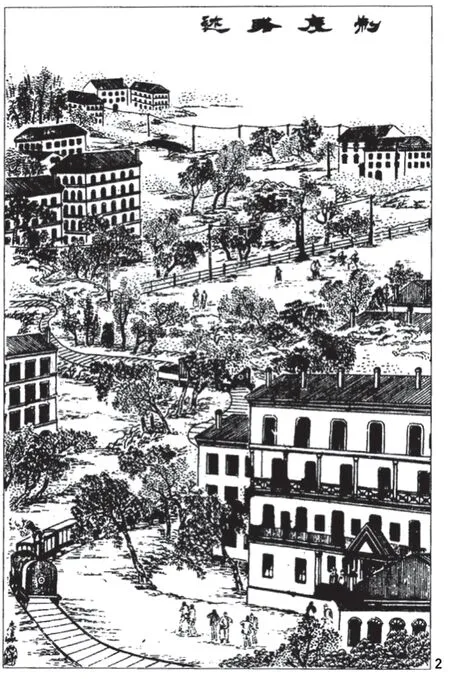

因此,游历者笔下的西方园林成为外在于人的生活和生命过程的建设对象,是用以缓解城市问题、裨益身心健康的必要手段,其功效则得以抽取,而具有明显的功利性。如张德彝记取西人之说:“凡人烟稠密之区……宜多植树木,则易召甘霖而人无夭札之虞矣。[17]105”郭嵩焘游历英国时,结识研习植树之法的美国专员,称植树可改善气候、利于农耕;王韬⑧则称“西人最喜种树”,有益净化空气、结实可食、取材可用等[22]96(图2)。这些园林种植的效用在中国的传统认知中实则无不有之,但在出洋游历者笔下凸显为一种客观事理,并亟待施行,从而以“自然”空间弥合“人工”建设带来的环境问题。

图2 因乐于种树而“伦敦街市间有园有林”[22]95

园林对于人的身心康养亦如此。王韬言及伦敦居住过密而“少呼吸通天气处,恐致郁而生疾”,因此多设小游园“散步抒怀,借以宣畅其气”[22]84,大公园则“令人心胸为之开拓”[22]97。同样的,张德彝提到“今泰西男女,每月四次步行园囿,亦可谓之走百病矣”[24]249;康有为笔下的西人乐于园林中“打球散步,以行乐卫生”[30];梁启超也认为“若无相当之公园,则于卫生上、于道德上皆有大害……一日不到公园,则精神昏浊,理想污下”[21]42。这些表述既与当时西方园林作为一种“保健修养设施”的认识一致,也大略呼应了传统着眼于个人消闲静摄、颐养天和以袪疾避疫的养生观念。

虽然游历者对园林增益身心的作用有所触悟,却并未能意识到在公共权力介入下以主动防疫为目的的“卫生”之法有别于“养生”之论。但不可否认的是,这些见闻带来了游历者对园林、人与社会之间相互关系认知的拓展,这种园林“新观”显然异于传统园林为私人之雅好的一贯认识,也为清末由端方等游历大臣兴起“自上而下”的公园建设奠定了思想基础[31]。

5 园林经营与培育的科学精神

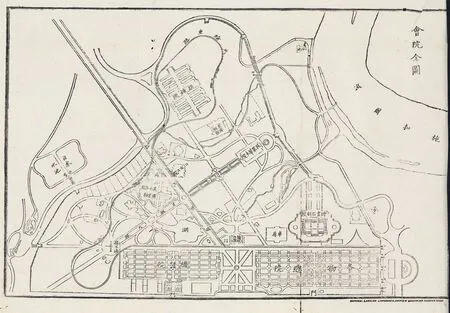

19世纪,随着海外贸易的扩大和殖民地的扩张,海外植物被大量引种欧洲,园艺培育技术也不断取得进步。这些进入游历者视野,如张德彝游览波尔多公园内植物园,就注意到“花木有数千种,皆来自五大洲”[24]113。李圭⑨1876年参观费城世界博览会中的“花草果木院”(图3),院中不仅有大型温室,且花木种类繁多,“花不艳色者,可使之艳;花一色者,可使为数色:皆用药水变化。其质果之酸涩者,接以他树,则香甜;坚实者,接以他树,则松脆”,但“其中奥妙,诚难思议,实巧夺造化矣”[32]38-39。在此,囿于传统思维及认知,而未能细究个中原理,近乎“虽由人作,宛自天开”之意。

图3 李圭《环游地球新录》所附抄绘费城世界博览会平面图[32]

与作为文牍人员的张德彝、李圭相比,驻外使节郭嵩焘或出于其政治角色与眼界,更抱有向西方学习的心态和对中国与西方差距的忧患意识。他曾细致参观邱园(Royal Kew Garden)各馆,并主动求教胡克园长⑩(Sir Joseph Dalton Hooker);对于皇家园艺学会(Royal Horticultural Society)在汉普顿宫苑举办的花展,则特别关注到中国园林植栽之“所未有”、人工培育之“所未能”:“大抵玫瑰、绣球、月季、杜鹃、瞿麦五种为多,而花色离奇,则亦中国所未有也……其中中国僧鞋菊、荷包菊二种……荷包各色具备,有碎点杂五色者;僧鞋亦然……种类甚繁。”而游览摄政公园植物园,亦对园中仙人掌、荷花、咖啡树、奎宁等植物培育与研究加以探询,喟然叹曰:“中国人所未经考究及此者也![10]201”

对于西方园林中附设动物展示或驯化区域的情形,斌椿即称某园:“花木繁盛,鸟兽之奇异者,更难仆数。[20]19”李圭游览美国费城世界博览会“生物苑”⑪时,将所见长颈鹿等动物形态与《瀛寰志略》⑫中的记载对比求证:“如鹿无斑,身短,顶高于身倍蓰者(西语称支而拉夫⑬,《瀛寰志略》谓长颈鹿)。[32]45-46”郭嵩焘游览伦敦“万牲园”⑭,称“所见鸟兽百余种,多收之各国者”,详录园中各种动物驯养情况,感叹其状如“服不氏掌养猛兽而教扰之”⑮[10]112-114。关于驯养动物之事,游历者并未能给出多少基于西方造园文化背景的阐释,而仍以中国传统造园中的相关内容进行类比认知。

对于西方园林热衷附设动、植物园的现象,游历者既有视之为异域奇观的惊叹,也有基于中西互映的理解与阐释。虽然他们的视野有所不同,对于西方科学发展的认识也存在表里差异,但均开阔了对于寰宇世界的认识,切身体会到西人“讲求实在学问”[10]190-191“详求其理”[17]85的科学精神,尤其是对国内动、植物收集与研究的落后有所猛醒,这些无疑都具有进步意义。

6 结语

对于出洋一事,游历者虽都抱有“虽异域,亦可以觇世道也”[17]128的想法,但其对于西方园林的具体认知因个人学识视野、所处时代环境的差异而有所不同。早期受西方物质文化的冲击,斌椿、张德彝等多关注物质表象、记述直接观感。开明大臣如郭嵩焘、曾纪泽等,不仅基于个人学养对比中、西方园林,而且试图探察西方科学、政治的发展脉络。然而迫于清廷对西方的抵制,郭、曾等人并未能真正推动晚清变革。清末,端方、戴鸿慈等赴外考察后倡导公园建设[31],则有赖于清廷意图通过立宪挽救统治的政治环境。总之,以19世纪下半叶国人对西方园林的认知为透镜,东方意趣与西式构筑、直接经验与科学技术、儒家思想与民主政治之间的交锋与糅合已初显端倪。与此同时,晚清出洋群体从无到有、由浅入深地构建了西方园林的基本形象,为中国园林近代早期转型中的试验场、劝业会场、经营性私园等多种类型的实践[34]提供了租界样板之外的另一认知来源。

正如康有为所言,游历可以“通外情”,游学可以“得新学”[35],孙中山亦自述“始见轮舟之奇、沧海之阔,自是有慕西学之心,穷天地之想”[36]。晚清出洋游记中呈现的西方园林意象,既根植于文化传统亦附有崭新的现代意识,其重要价值不仅在于展现了长期与外界隔绝封闭的国人逐渐突破政教桎梏、探索并认识西方园林的思想萌动,更在于为深入研究清末之后由直接经验向科学技术转变所带来的专业化造园知识与理论引介提供了前期参照。

注释:

① 郭嵩焘(1818—1891),字筠仙。作为公派外交大臣出使英法。所著《使西纪程》中充分考察了“自有文明”的西方社会和政治,认为洋务运动“舍本逐末”,晚清政府应学习西方政教以图自强。

② 原文音译为“戛尔敦”。

③ 原文音译为“巴尔克”。

④ 张德彝于1862年成为京师同文馆的第一批学生,后历任随使译员、使馆参赞、出使大臣,同治五年(1866年)起曾随“斌椿使团”“蒲安臣使团”“崇厚使团”等多次游历、出使海外,著有《航海述奇(一述奇)》《欧美环游记(再述奇)》《随使法国记(三述奇)》等多本海外游记。

⑤ 黎昌庶(1837—1897),字纯斋。文人、外交官、地理学者。著有《西洋杂志》。1877年随郭嵩焘出使英法,随后转任驻德国和驻西班牙使馆参赞。

⑥ 音译,即密歇根湖(Lake Michigan)。

⑦ 即划拳,一种酒令。宴饮时二人伸出手指猜合计数,以决胜负。

⑧ 王韬(1828—1897),字利宾,号兰卿。早期维新人物,思想家,政论家。1867年,随香港英华书院的理雅各(James Legge)返英西行。

⑨ 李圭(1842—1903),字小池。所著《环游地球新录》由李鸿章作序,并供资刊印,一时流传甚广。郭嵩焘、曾纪泽、康有为等人均曾阅览此书以求新知。曾纪泽(1839—1890),字劼刚。曾国藩之子,主张办理洋务、讲求西学。1878年接替郭嵩焘出使英法,1880年兼使俄国。所著《曾惠敏公手书日记》收录于《走向世界丛书》,取名《出使英法俄国日记》。

⑩ 约瑟夫·道尔顿·胡克(1817—1911),英国卓越的植物分类学家和探险家,1865年至1885年担任邱园园长。

⑪ 即今日美国宾夕法尼亚州费尔芒特公园(Fairmount Park)旁的费城动物园(Philadelphia Zoo)。

⑫ 《瀛寰志略》由徐继畲编纂,成书于道光二十九年(1849年),较全面地叙述了当时世界各大洲各地区的情况,与魏源所著的《海国图志》同为近代时期影响广泛的世界地理志。

⑬ 即“giraffe”,长颈鹿。

⑭ 即今日摄政公园(The Regent's Park)附近的伦敦动物园(ZSL London Zoo,ZSL为The Zoological Society of London缩写)。原文有“万生园”与“万牲园”2种写法。

⑮ 此句系郭嵩焘引《周礼》。“服不氏”,古代官名。即掌管驯养猛兽的官,因其能驯服不服之兽,故名(见参考文献[33])。