汉画像列女画像图像叙事在魏晋南朝的转向①

谢 伟 李 立(深圳大学人文学院,广东 深圳 518052)

西汉刘向“睹俗弥奢淫,而赵卫之属起微贱逾礼制”,[1]1957收集可作为兴国显家榜样的“贤妃、贞妇”以及孽嬖乱亡者的故事,编著为《列女传》,用来劝谏天子。与此同时,列女图也在汉代风靡。遗憾的是刘向绘于屏风上的列女传图没有流传于世,汉代只有画像石、画像砖、墓壁上的列女图流传至今。《列女传》与列女图对后世都产生了很大影响,魏晋南朝时期,列女图创作达到了高潮。由于魏晋南朝列女图绘画载体为手卷,大部分列女图毁于战火,只有顾恺之的《列女仁智图》被宋人临摹保留下来。目前学界对汉代列女图像的研究,多热衷于解读其功能意义,对魏晋列女图的研究多从艺术角度赏析,很少从图像叙事角度对汉画像列女画像与魏晋南朝列女画像进行解读。而由于绘画载体的变化,汉画像列女画像图像叙事在魏晋南朝发生很大转向。本文试从图像叙事交流过程、叙事时空、叙事结构三方面展开论述,并尝试解读在叙事改变背后隐藏的不同时代的文化思想内涵与叙事规律。仅以浅见,见教于方家。

一、汉画像列女画像与魏晋南朝手卷列女画像概况

汉画像列女图主要分布在山东嘉祥武氏祠与内蒙古和林格尔东汉壁画墓,部分散见于山东其他地方以及四川等地。其中对汉画像列女画像保存较好的是山东嘉祥武氏祠。汉代纸张的改良在文学和艺术上具有划时代的意义,汉末魏晋出现了新的绘画载体——手卷。新的叙事载体的出现,改变了传统图像的叙事方式。到了南朝,手卷画已经成为主要的绘画表现形式。在魏晋南朝,手卷画热衷表现列女题材,遗憾的是,除了顾恺之的《列女仁智图》被宋人临摹保留下来,其他列女图全部遗失。

(一)汉画像列女画像概况

目前传世的汉代列女图艺术水平最高的是绘于山东武氏祠的画像。大部分列女图在武梁祠第二、三石第一层,只有钟离春图绘于第二石第三层,具体图像相关情况如下表所示:

据表1可知,武氏祠列女传图一共12幅,包括武梁祠的8幅画像,以及其他石祠的四幅画像。一共涉及8种列女故事,分别为“楚昭贞姜”“鲁秋胡妻”“京师节女”“齐义继母”“梁节姑姊”“梁高行”“鲁义姑姊”“齐钟离春”。目前传世的 《列女传》 共七卷,105篇,各卷都以两个字来涵盖每卷故事的主题,全七卷内容如下:卷一,母仪;卷二,贤明;卷三,仁智;卷四,贞顺;卷五,节义;卷六,辩通;卷七,孽嬖。可见,武氏祠的八种列女图涉及《列女传》的“节义”“贞顺”“辩通”等主题,其中涉及节义主题的共有五种、七幅;涉及贞顺主题的共有两种,三幅;涉及辩通的共有一种,两幅。武氏祠在绘制列女图像过程中,注重《列女传》的“节义”“贞顺”卷故事,所选女子注重其“节义”“贞顺”品质。

表1 武氏祠列女传图一览

汉代列女画像现存最多的是内蒙古和林格尔东汉壁画墓,和林格尔墓和武氏祠基本处于同一时代,其墓中关于列女传的画像主要位于中室西、北壁的第三、四层和南壁的第一层。“按照序号来看,共有42幅。《列女传》有105个故事,和林格尔后汉壁画墓列女传图所表现的故事占到其中一半,足见该墓规模之大。”[2]不过,总体来看,目前出土的列女图像相较于其他题材的画像还比较少,除了武氏祠、和林格尔东汉壁画墓的列女画像外,还有四川新津、彭山、绵阳、梓潼等地出土的鲁秋洁妇图、新津崖墓的梁寡高行图、沂南汉墓的齐桓衡姬图等,因为较为零散,难以作为研究整体来考察。

综上,汉画像列女图主要分布在山东嘉祥武氏祠与内蒙古和林格尔东汉壁画墓,部分散见于山东、四川等地。内蒙古和林格尔的列女传图由于年代已久,不少原图受损,很多图像潺潺不清。由于和林格尔墓列女画像的叙事性不强,无法代表汉代整体列女画像水平,我们研究汉画像列女画像叙事时,主要以武氏祠出土的汉代列女画像为研究对象。

(二)魏晋六朝手卷画列女图概况

汉初已有“古纸”代替竹简作书写材料,但“古纸”价格昂贵,使用率不高。东汉蔡伦改良后,纸张慢慢普及,汉末魏晋由此出现了新的绘画载体——手卷。新的叙事载体的出现改变了传统图像的叙事方式。自此绘画由汉代常见的砖、石、墙面、屏风、碑、铜镜等载体转向手卷这一形式。到了南朝,手卷画已经成为常见的绘画形式。在魏晋南朝时期,手卷画列女图创作达到了高潮,见于载录的重要作品见下表:

从表2中我们可以发现:(1)魏晋六朝列女图像盛行;(2)“贞顺”“节义”主题的列女画像一以贯之,其他主题的列女故事也开始图像化;(3)从顾恺之的《阿谷处女扇画》图等记载来看,魏晋出现将《列女传》中某一故事独立出来单独成画的现象;(4)“仁智”列女图占很大比例,受到画家青睐。从《历代名画记》记载可知,唐代尚有很多列女图存世。遗憾的是,上表中除了顾恺之的《列女仁智图》被宋人临摹得以保存至今,其他所涉及的列女图全部遗失。

表2 魏晋南朝手卷画列女图一览

现存顾本《列女仁智图》藏于故宫博物院,其绢本墨笔,纵25.8厘米,横417.8 厘米。现存8段,分别绘有“楚武邓曼”“许穆夫人”“曹僖氏妻”“孙叔敖母”“晋伯宗妻”“灵公夫人”“鲁漆室女”“晋羊叔姬”等八个故事。本幅前有无名氏题“顾恺之列女图”一行,卷后有新安汪注宋卿跋。根据汪注的题跋, 可知《列女传图》于宋流传时全本画有15个列女故事;又有一个蝉翼纸拓本,画有14个列女故事,到他收集的真本时只有8个列女故事图像得以保存。

因为和林格尔汉墓壁画的水平不能代表汉代列女图像的整体艺术水平,我们选择将汉代嘉祥武氏祠中的列女图与魏晋顾恺之的《列女仁智图》进行叙事对比,发现由于绘画载体材质变化带来的叙事变化,并试图探索叙事背后的文化内涵与图文叙事规律。

二、汉画像列女画像图像叙事在魏晋南朝的转向

魏晋南朝列女画像由于绘画载体的变化,在叙事上也发生了多方面的改变,分析汉画像列女画像图像叙事在魏晋南朝的转向,我们试从图像叙述交流过程、叙事时空、叙事结构三方面展开论述。

(一)图像叙事交流过程的改变

图像叙事与读者间存在交流过程,1978年,美国学者查尔曼尝试用符号学的交际模式来说明叙述文本的交流过程:

叙述文本

真实作者……>隐含作者—>(叙述者)—>(受述者)—>隐含读者……>真实读者

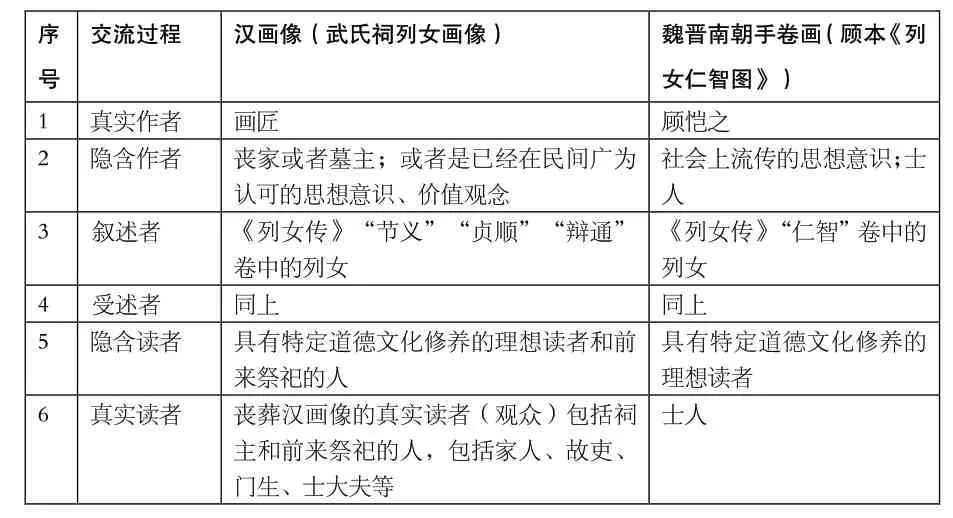

我们从查尔曼的理论中可以发现叙述文本的交流过程共有六个参与者,汉画像与手卷画叙事交流过程易确定的要素是真实读者、受述者、叙述者。汉画像列女画像的真实作者是汉代画匠,手卷画(顾本《列女仁智图》)的真实作者是士人(顾恺之)。叙述者与受述者都是《列女传》中的人物,他们处于同一个故事层之中,无须赘言。值得注意的是汉画像与手卷画列女图交流过程中的隐含作者、隐含读者与真实读者三要素。

“隐含作者”概念由布斯提出,他称“隐含作者”为作者的“第二自我”,是作者的一个“隐含的替身”。[3]汉画像列女故事画像的隐含作者主要有两种:一、若丧家或墓主指定具体画像,那么隐含作者为丧家或墓主。二、若丧家或墓主没有特别要求,画匠团队通常会根据市面流行的模子进行画像刊刻。这种情况,隐含作者是社会普遍盛行的思想、价值观念的集合。而武氏祠中列女画像的“隐含作者”需要联系武氏祠的整体结构布局研究。巫鸿在《武梁祠:中国古代画像艺术的思想性》一书中运用图像学,后殖民思想等方法论,对武梁祠做了新的儒家思想价值下的解说,认为《史记》为武梁祠的图绘历史提供了框架,司马迁所创立的基本历史叙事结构为武梁祠历史图像的排列组合建立了基础。这种结构表现了墓主武梁宣扬隐退的价值和儒家政治理想。虽然学界对巫鸿的研究结论有不同看法,但不管武梁祠是否基于司马迁创立的历史叙事结构,无疑是基于墓主的精心选择,承载了墓主思想。武氏祠中的列女画像和其他组画像组合在一起言志,这是画像隐含作者的鲜明体现。也恰如北魏郦道元对赵歧墓中的壁画的记载:“城中有赵台卿冢,歧平生所营也,冢图宾主之容,用存情好,叙其宿尚矣。”[4]观者通过观赏赵歧墓中的壁画,可以了解赵歧平生所推崇的理想与道德倾向,这鲜明表现了墓中画像题材的选择具有言志的意义。可见“汉画中历史人物故事的刻画可能蕴含了特别的‘用意’——借此宣示墓主的政治理想。”[5]

“隐含读者与实际读者相对,任何一个文本,都假想一个具有特定道德文化修养的理想读者。”[6]可见隐含读者是作者想象的能够了解作品内在含义、具有审美趣味的人。根据隐含作者的不同,汉画像列女画像的“隐含读者”也需要分类讨论:若是经过墓主精心选择的画像,其“隐含读者”是指能够理解墓主志向的知己。若是画匠团队根据格套绘制的画像,其“隐含读者”是指前来祭祀的人,包括家人、故吏、门生等。武梁祠的设计由墓主精心布局,在其去世后祠堂对外开放,其“隐含读者”包括以上两方面。手卷画中的“隐含作者”是绘画作者本身(士人),“隐含读者”亦是士人,其“隐含作者”与“隐含读者”身份基本重合。

汉画像的真实读者(观众)包括祠主和前来祭祀的人,由于汉代“举孝廉”选官制的存在,很多人在双亲过世后,大肆建立墓葬,以求被乡亲邻里称赞,被推荐为官,包括家人、邻里乡亲、故吏、门生、士大夫等。由于手卷画的载体是纸张,便于卷起携带,直接读者是士人。综上,汉画像与魏晋南朝手卷画列女画像叙事交流过程用下表可直观表现:

表3 汉画像与魏晋南朝手卷画列女画像叙事交流过程

通过对汉画像列女画像与魏晋南朝列女画像叙事文本交流过程的分析,可以发现汉画像列女画像的真实作者为画匠。武氏祠列女画像经过墓主精心选择,和其他画像组合用以言志,其“隐含作者”是墓主的儒家政治理想、价值观念。魏晋南朝手卷画的真实作者是士人,这一身份的改变,意味着具有独立审美与思想意义的绘画开始登上历史舞台。正是因为真实作者身份的改变,带来隐含作者身份的变化。手卷画的隐含作者虽有社会价值观念的影响,但更多的是士人对绘像本身审美的追求。

(二)时空叙事的转向

汉画像的载体形式主要为墙壁、砖石、铜镜、屏风等,基于载体本身的特点,图像中缺少连续叙事,但这并不意味着图像中时间是静止的。“图像本身是一种以空间的形式表现出来的时空统一体,即图像的时间性是通过空间性表现出来的。”[7]汉画像列女画像图像也正是透过平衡静止状态的偏斜位移和正常物质形态空间关系的改变,将运动与时间表现出来。德国美学家莱辛曾用“顷刻”来描绘“动荡而流逝的瞬间”,画面通过“某一顷刻”的动作“暗示”时间的流逝。汉画像列女类画像擅长选用经典的场景,通常是故事高潮发生前的一刻,这也是莱辛所说的孕育性顷刻,作者通过这一场景的刻画,表现速度感与力量感。

位于武梁祠第二石、三石第一层的“梁节姑姊”画像(图1),生动反映了汉画像的速度感与运动感。据《列女传》记载可知,梁国一妇家中失火,她的儿子和侄子同在屋内,她本想救侄子,却误将儿子救出。她发现后,不顾朋友的阻拦执意赴火而死。武梁祠画像在表现这个故事时,着力最深的是梁节姑姊面对从房梁下掉落的木头,毅然丢下自己的儿子,从容赴火而死的瞬间。画像的大部分空间都被代表梁洁姑姊、友人与正在燃烧的木头占据,她自己救出的两个孩子被压迫到画面的最左侧。从画面看,梁节姑姊的身形向右倾斜,正准备赴火救侄,友人弯腰拉住节妇弧度之大,这生动表现了她阻止梁洁姑姊赴死用尽全力,也表现了梁洁姑姊赴火的决绝。头顶正在燃烧的房梁正在下坠,表现火势的激烈,也侧面烘托梁节姑姊在做选择时的义无反顾。正是工匠对“最富于孕育性顷刻”的把握,整个画面才具有如此震撼的冲击力。

图1 山东嘉祥东汉武梁祠梁节姑姊画像(武梁祠第二石、三石第一层)

学界在哲学、美学、艺术学等领域对“空间”都有不同探讨,巫鸿曾对图像空间做了总结:“并不是图像在空间里,而是图像构成了空间,空间因而存在于图像之中。”[8]汉画像的绘画空间处理“是把不同的时间不同的地点的人物与事件综合并置,改变原来语境与状态,把空间分为几个部分,描述不同的内容,但同时又服从于整个大空间的故事结构。这样便拓展了叙事的空间、详细度和表达的清晰度。”[9]汉画像列女画像叙事空间可以分为两种类型:一、图像引入建筑一角或帷帐一部分以此展现女性独有的空间。二、直接表现情节。

巫鸿曾分析武梁祠列女画像中的女性空间与说教功能,特别是建筑图像在建构这类“道德教喻”中的作用。他对武梁祠“楚昭贞姜”画像(图2)进行了研究,认为汉代画匠在绘画女性图像时,“目的并不仅仅在于把文字转译为图像……光看画面,不了解这个故事的观者既不会想到洪水的危险,也不可能猜测到姜后与使者的对话。画像设计者所假定的观看者是对这类列女故事相当熟悉的人,他所关注的实际上是建构具有特定意义的空间顺序。为此他省略了很多叙事情节,同时也添加了故事中不存在的图像元素。”[10]67-68画匠在画像上添加了宫殿亭阁,建筑的存在在文学叙事文本中没有刻意提起,但是在绘画中却被赋予关键性的结构意义。

图2 山东嘉祥东汉武梁祠楚昭贞姜画像(由武梁祠后壁与东壁的部分画像拼合而成)

画匠在列女画像中添加的建筑不像宴饮图、墓主拜谒图等图像上的细致具体,反而具有抽象性,如“楚昭贞姜”图像中建筑两端的立柱将整幅画面分成三个空间,从左到右是室外,室内,室后。男使者跪在屋外,面向室内,室内空间被柱子分为两部分,贞姜通过一名侍女与男使者交流,屋后的两名侍女代指深宫更隐秘的部分。“画像空间的构成因此具有明显的社会和道德含义,不但显示出‘男女授受不亲’的一般性儒家原则,而且强调了姜后修身养律、不可动摇的女德。”[10]69这些抽象的建筑已经成为画像中用来隐喻的象征符号,代表一般性的伦理道德。“京师节女”“梁节姑姊”画像的建筑隐喻符号莫不如是。

值得注意的是汉画像在表现男性故事时几乎看不到内部房屋的装饰,通常背景为白板,而关于女性的故事画像,多隐含建筑空间。工匠为什么要在有限的图像空间里描绘建筑,仔细思考,我们发现:首先,汉代女性普遍生存的场景在房间内或宫廷住宅内,很少抛头露面,有简单的空间建筑作为装饰,这暗示她们普遍的生存空间。其次,建筑空间展现的枷锁是有形的,而无形的枷锁是在当时普通大众心中,即女子待在宫中、家中必须遵循礼教。所以画匠对女性题材故事隐含空间的展示,不经意流露出那个时代对女性天性的束缚与约束。空间构图不经意间展现了汉代人的集体无意识。

东汉蔡伦对造纸术进行改良后,手卷画应运而生,与固定在砖石、墙壁的汉画像不同,手卷的创作和阅读是在时空中同时展开的。“而展开的节奏和方式由画家本人或主要观画者控制,其他人只能在他的旁边或身后观看。”[11]手卷画需要边打开边观赏,整个欣赏过程是流动的,手卷这种特殊的卷轴形制和移步观赏的审美方式有利于观众“在流动的时间中看空间的交错,在横向视线的空间推进中感受时间的流逝。”[12]手卷为叙事提供了自由的叙述时空,比起其他任何一种形式,手卷可以更完美地结合故事时间和叙述时间。手卷画需要一边展开,一边观看,“在‘移动’过程中,图像‘故事’自行‘叙述’,画面‘情节’渐次展开,观看者便是在‘移动’中跟着一节节一段段‘长度’渐行渐远,自行‘阅读’故事。”[13]这种自由的叙述时空使得《列女仁智图》中8个人物“神”与“势”遥相呼应。

综上可见,汉画像列女类画像擅长选用故事高潮发生前的一刻,表现速度感与力量感,空间构图表现汉代人的集体无意识。相比于汉画像的时空观,在手卷画叙事中,时间是内在的驱动力,推动内在情节发展,长卷为叙事提供了自由的叙述时空。这是完全不同于汉画像的时空构图理念,推动了绘画艺术的发展。

(三)叙事结构的变化

汉画像与魏晋手卷列女图叙事结构的变化主要表现在叙事的连续性与情节的悬疑性上。

目前在发现的汉画像中,很少看到连续叙事。画匠绘画会选择故事发生高潮前的那一瞬间绘画,以留给观者想象的空间。而手卷画的出现解决了汉画像中没有连续叙事的弊端。手卷具有连绵的延展性,有利于绘画一系列连续故事的叙事。顾本《列女仁智图》虽描绘8段故事,但因手卷延展,使得这些发生在不同时空的故事完美组合,成为具有连续叙事结构的绘画表达。汉画像人物的性格特征,我们只能从图像描绘的动作来窥探。而魏晋手卷画兴起,画家在创作时易于细致描绘人物面部表情,并通过视线联系画面各因素来传递人物的感情与性格特征,使得画面构图各要素更加呼应紧凑。《列女仁智图》画面从开篇的第一个女性人物形象面向左侧开始,每一组故事情节中,或两两对视,或三人成组,人物面部表情遥相呼应,通过眼神互动传递情感。这种眉目传情、顾盼流转的表现手法使得手卷叙事形成完整意境。

北宋苏轼曾评价一幅造诣不高的手卷画:“看数尺许便倦”,他的评论深刻揭示了手卷画的重要推动力,完整打开一幅手卷需要观赏者热情参与,所呈现的图像需要具有双重功能:一方面,这些形象要具备很强的表现力,告诉观者它们所表现的是什么;另一方面,它们应激起观众对仍未展开的接下来叙事的兴趣。这就要求图像在叙事结构上具有一定的悬疑性。

汉代屏风和祠堂上的图像,观赏者会从稍远的距离进行观看,故而它们适合以更广泛和更加戏剧性的方式来处理更大的场面,但是手卷这种版式本身决定了观赏者必须要近距离观看,并且手卷的长宽比例更适合观赏者拿在手中,因此画家在作画时描绘图像会更加细腻,注重细节。“因为手卷小而轻便,所以其承载的绘画并不像壁画那样固定于一处。人们观赏手卷也不像观看本质上是装饰性家具的屏风那样被动。相反,人们在翻看手卷中的绘画时,也需要像翻阅当时也是手卷形式的书籍那样慎重”。[14]由于手卷是卷起来的,观者需要打开欣赏,因而带来叙事的悬疑性,哪怕是大家熟悉的故事,观者不清楚画家会选择哪一部分进行描绘,毕竟按照之前的画像经验,都是选择故事中的某一情节,而长卷带来的绘画叙事上的新的进步令人耳目一新,观者对手卷叙事接下来的发生充满了好奇。

三、叙事转向背后的思想内涵与叙事规律

绘画载体的不同,使得汉画像列女画像图像叙事在魏晋南朝手卷画上发生了很大改变,但在叙事改变的背后,隐藏着不同时代的文化思想内涵以及文学艺术叙事规律。

(一)不同时代的文化思想内涵

汉代自武帝开始,儒家伦理道德规范在文化生活中占据主导地位。汉儒认为,儒家道德规范来源于天,天通过天子把儒家伦理传递给万民,整个宇宙的正常秩序是伦理道德秩序的表现。一旦自然出现天灾,则代表宇宙秩序失常,从而体现最高统治者失德。宇宙规律与道德伦理紧密联系一起构建大一统帝国的合理性。这导致道德规范越过国家和社会制度进一步向外扩张,金观涛、刘青峰等学者将这种把宇宙自然状态和人世间的道德秩序紧密联系在一起的儒家思想称为宇宙论儒学。宇宙论儒学对汉代文化产生深远影响,汉代的礼仪文化、文学、艺术作品都在这种价值导向下加以建构。汉代的武氏祠对画像的选择布局正是墓主儒家政治理想的反映。然而从东汉末年开始,国家长期战火纷飞,黄巾起义、八王之乱、五胡乱华再到南北分立,“白骨露于野,千里无鸡鸣”的惨象是当时的真实写照,汉末自然灾害也频繁发生。在这种时代背景下,汉代儒学所构建的道德礼教体系再难以维系,玄学开始兴起,士人脱离了一直背负的道德枷锁,借玄学对哲学意义上的“无”,士人寻求超越有限,以求达到无限自由。

而在绘画领域,魏晋人物画的成熟正是和儒学规定的社会功能脱钩的直接表现。魏晋六朝在古代政治上最混乱、社会上最悲惨,然而在精神上却极自由、解放,富于智慧与热情。这种精神深刻影响了文学和艺术,促进了审美意识的自觉。在文学领域上不仅出现了真正意义的“文学”,在艺术上也越发注重审美,玄学兴起,士人崇尚清谈,这引领魏晋人物品藻进入异于汉代礼教的全新审美领域。魏晋人物品藻的成熟使得手卷画中人物的体貌、仪容、姿态、神采、气度得到细致展现,女性形象完全审美化。先秦两汉有不少关于面貌丑陋但品德高尚女子的故事,汉画像注重表现列女的美德忽略容貌的精致刻画,但从魏晋手卷画开始,图像却绝少追求丑陋,随着男性画家“不断对女性展开的观看,后代‘列女’画朝着美女画、仕女画的趋势发展。”[15]

总的来说,“手卷绘画模仿文学叙事在魏晋时期出现不是偶然的,它既是中国绘画艺术的自觉,也是中国绘画对文学的自觉模仿,更是艺术自觉对文学自觉的回应。”[16]汉画像列女画像主要是伦理道德的象征,在魏晋人物画中具有很强的视觉欣赏性,虽然二者在一定程度上都是理想女性,但是二者依靠的不同,汉代是背后的礼教作为支撑,而魏晋手卷画中女性更多的是依靠玄学兴起带来精神自由下的女性本身的魅力。

(二)文学自觉前,同期图像叙事的发展早于文学叙事

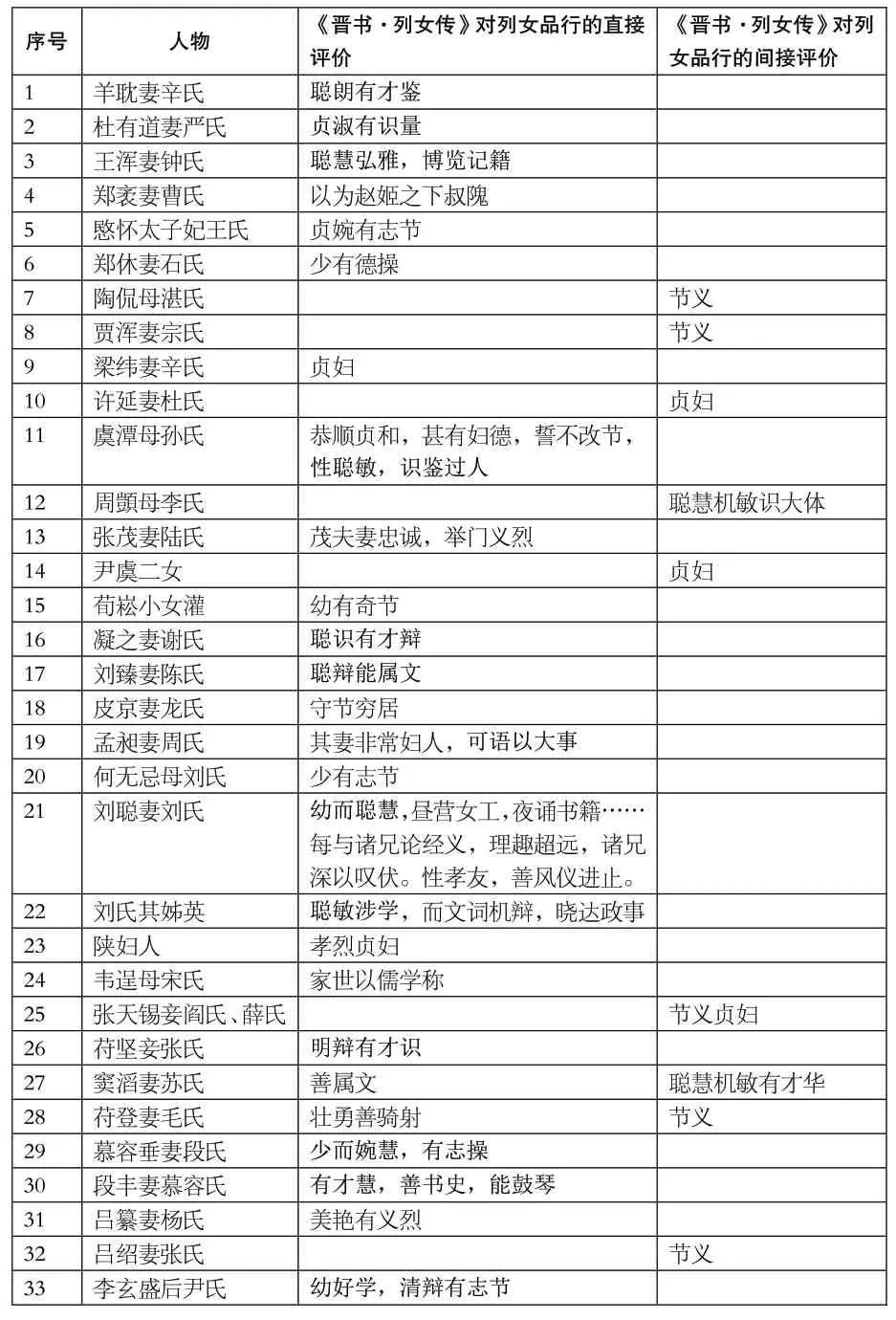

顾本《列女仁智图》在他的时代受到其他画家的追捧,除其本身绘画技巧高超外,更重要的是魏晋以来社会风气对女性才华的推崇,对聪明有见识女性的欣赏。所以魏晋南朝才出现诸多 “仁智”题材列女画。在文学领域,直到南朝宋刘义庆的《世说新语·贤媛》卷才塑造了很多聪明睿智、才华横溢的女性形象。在魏晋文学自觉前,文学艺术领域对于同一主题的刻画,绘画会先于文学表现出来。我们试从《晋书·列女传》中探究魏晋时代对女性评价的倾向性,如下表所示:

表4 《晋书·列女传》列女品行一览

从《晋书·列女传》对列女的评价词语来看,所记的33位女性大多聪慧。根据上表,可以发现史官直接表现列女聪慧,有学识的共有13处,间接表现有2处,直接、间接表现列女聪慧的占比45.4%,远高于“贞顺”“节义”,可见《晋书》在选择女性人物上着力最多的是仁智、有学识的女性。由此亦可知当时的社会评价更加欣赏聪慧、有见识有才学的女子,这是完全不同于刘向《列女传》对列女品行的选择。而魏晋当时尚“智”的风气,最先在绘画领域表现出来,诸多“仁智”题材列女画像的展现即如是,这不仅仅是顾恺之一人之力的影响,而是整个社会风气使然。在文学领域,一直到南朝宋刘义庆撰写文言志人小说集《世说新语》的《贤媛》卷才塑造诸多聪明睿智、才华横溢的女性形象。这反映了同时期同一主题,绘画先于文学表现。这种“图”“文”叙事规律并非偶然,在文学自觉前与文学自觉初期,同期的图像叙事发展早于文学叙事。下举三例说明:

王逸在《天问序》中曾记载:“屈原放逐……见楚有先王之庙及公卿祠堂,图画天地山川神灵,瑰玮谲诡,及古贤圣怪物行事。……仰见图画,因书其壁”,[17]从记述中可见屈原先看到楚地王室宗庙的壁画,再引起他的艺术构思,触发灵感,从而进行文学创作。可见屈原在《天问》中提及的诸多神话是先有图画,再有文学文本。

列女传图与刘向的《列女传》也有先后之分,一般认为先有《列女传》,再有列女传图。但根据《七略别录》与《汉书·艺文志》的记载:“臣向与黄门侍郎歆所校烈女传,种类相从为七篇,以著祸福荣辱之效是非得失之分,画之于屏风四堵”[18]“刘向所序六十七篇”(注:“《新序》《说苑》《世说》《列女传颂图》也”[1]1957-1958),可知以下几点:(1)刘向曾在四堵屏风上描绘《列女传》中的七篇故事;(2)列女传图首先由刘向本人所作;(3)列女传图和《列女传》一样起源很早;(4)刘向的著作中没有提到《列女传》,只有《列女传颂图》。可见当时《列女传颂图》流传得更为广泛。列女传图并非随意之作,《列女传》文本极有可能是以图像化为前提创作的。

此外,根据人物肖像刻画在图像与文学中的表现,也可以看到同期图像叙事的发展早于文学叙事的特点。商周在祭祀过程中, 常用活人代替死者接受祭祀,此为尸祭。这是神灵形象化的初始阶段。春秋时期尸祭慢慢衰落,战国“像事”兴起,此时祭祀多以祷告代替表演,用图像、牌位代替活人。到了汉代,图像中人物表情进一步细化,以汉画像西王母构图为例,西王母在构图发展中呈现俗化的过程①李凇在《从永元模式到永和模式——陕北汉画像石中的西王母图像分期研究》一文中研究陕北有关西王母的汉代画像石在东汉永元年间和永和年间图像存在差异,发现东汉中期到东汉后期,“西王母的神圣性下降, 由浪漫转向现实, 墓主的重要性得以强调。”,在俗化过程中,西王母面部表情逐渐清晰,慢慢褪去神性色彩,愈发贴近现实。从中可见图像叙事有了鲜明的进步,人物肖像自尸、像祭祀后有了更加清晰的表达。而在文学中,一直到乐府诗《陌上桑》中还在借服饰来表现秦罗敷形象,而非对人物五官的刻画。

综上,在魏晋文学自觉前和文学自觉初期,文学艺术领域对于同一主题的刻画,绘画会先于文学表现出来。同期图像叙事的发展早于文学叙事。

结语

综上所述,东汉造纸技术的改良在文学和艺术上都具有划时代的意义。汉末出现了新的绘画叙事载体——手卷。汉画像列女画像图像叙事在魏晋南朝手卷画上发生了很大转向,我们从图像叙述交流过程、叙事时空、叙事结构三方面展开分析可以发现,汉画像列女画像到魏晋南朝手卷画图像叙事的交流过程明显不同,汉画像的真实作者,隐含作者,叙述人,被叙述人,隐含读者,真实读者到魏晋南朝手卷画都发生改变。由于手卷画真实作者身份的改变,带来隐含作者身份的变化,意味着具有独立审美与思想意义的绘画开始兴起。图像开始具有画家本人的审美意识,而不再是作为价值观念、政治礼教的宣传工具。

基于魏晋审美意识的自觉,人物画开始成熟,出现真正具有审美意义上的人物画作品。在图像叙事的时空表现上,画匠通过静止状态的偏斜位移和正常物质形态空间关系的改变来表现运动,以此表现时间。汉画像空间构图也不经意间展现了汉代人的集体无意识,画匠对女性题材故事隐含空间的展示,流露出那个时代对女性天性的束缚与约束。而魏晋南朝手卷画的时空观是流动的,时间的变化通过画面空间延展表现出来。手卷为叙事提供了自由的叙述时空。在叙事结构上,魏晋南朝手卷画在叙事的连续性、情节设置上较之于汉画像有明显进步。在叙事改变的背后,反映了时代思想的不同,汉画像中列女图主要是儒家伦理道德的象征,而魏晋手卷画中列女图标志着人物画的成熟,其形象完全审美化更多的是依靠玄学兴起带来精神自由下的女性本身的魅力。在魏晋文学自觉前和在文学自觉初期,文学艺术领域对于同一主题的刻画,绘画先于文学表现,同期图像叙事的发展早于文学叙事。

南京艺术学院学报(美术与设计)2021年5期