“事实查明”逻辑下被告人对质权的实现

李 滨

(西南政法大学,重庆 401120)

一、问题的提出

随着认罪认罚制度在刑事诉讼中的确立及其适用的全面展开,认罪认罚案件的数量和比例持续上升。最高人民检察院在2021年3月8日工作报告中的统计数据表明,认罪认罚案件在2020年已经占据了全部刑事案件数量的85%,量刑建议采纳率95%,一审服判率95%(1)参见《最高人民检察院工作报告(第十三届全国人民代表大会第四次会议)》,载最高人民检察院网,https://www.spp.gov.cn/spp/gzbg/202103/t20210315_512731.shtml,2021年3月15日访问。,这一方面体现了宽严相济刑事政策的作用,另一方面说明刑事案件繁简分流机制的效果初步显现。在这一大的背景下,不认罪案件(尤其是对指控的事实予以否认案件)的程序适用得以有更多的司法资源予以倾斜。不过,令人遗憾的是,在不认罪案件的审理中,尽管普通程序占用了更多的司法资源,法庭审理也更有实质性和对抗性,但是,不利于被告人的关键证人出庭仍然极少,即使在被告人强烈诉求关键证人出庭的场合,证人到庭的情况也极为少见。在这种情形下,即使法庭在后续的审理中排除了证据疑问并对指控事实建立了内心确信,也很难讲这一定罪程序就是公正的,因为证人没有得到与指控他的不利证人进行面对面对质的机会,法庭也由此失去了检验其证言可靠性的机会,这就程序而言是不公正的,就实体而言也难保结果的准确性。因此,在我国当前的刑事司法现状下,促使证人出庭作证,与不利的证人对质已不仅仅是刑事程序在理论上面临的问题,更是司法实务中无法回避的现实问题。

二、对质权及其程序功能

与证人对质诘问,系被告人的强烈要求,后来才演变为被告人的权利,一般均将其归因于1603年英国审判Sir Walter Raleigh之叛国罪案件。(2)Sir Walter Raleigh是当时英国非常有名的政治家和文学家,被指控共谋推翻王室。指控的主要证据系证人Lord Cobham的证言,不过Lord Cobham从未在审判中向陪审团作证,检察官完全信赖审判外对Cobham的讯问笔录。被告人Raleigh对此抗议,并强烈要求:“传唤证人(call my witness)”“吾与其面对面(face to face)”,不过法官以当时英国法律被告人无此权利为由而拒绝。17世纪后,对质诘问渐渐从实务的运作,演变成为被告人的权利。自1730年后,被告人律师在实务上已被完全准许讯问证人,对质诘问成为审判上发现真实的工具。英国1836年立法规定,所有重罪案件被告人皆有受律师协助的权利,而律师对证人诘问更进一步得到法律的保障。参见王兆鹏:《美国刑事诉讼法》,北京大学出版社2014年版,第447-448页。该案审判后,对质权才渐渐从实务的运作,演变为被告人的权利,成为审判上发现真实的工具。美国联邦最高法院在Crawford v. Washington案的判决中也追问了对质权的历史和意义,认为对质权在于防止大陆法系刑事诉讼之“恶”,特别是以被告人不在场讯问证人所得的证词作为对被告人不利的证据,如果证人在审判中未能出庭,立宪者不会容许其审判外的“供述性的陈述”(testimonial statements)作为证据。(3)Crawford v. Washington, 541 U.S. 36 (2004).对质的权利不仅在英美当事人主义刑事程序中得以确立,在大陆职权主义刑事程序中,1950年11月4日通过的《欧洲人权公约》第6条第3款之公正审判权的最低限度保障,也要求被指控人有权与不利的证人进行对质。(4)欧洲人权法院对“不利证人”的界定主要采用广义标准,即是否能够证明被告人有罪的人。因此,被害人、鉴定人、共犯、侦查人员都有可能成为不利证人。本文如无特别说明,也采用这一证人范围。

从对质权的产生和发展来看,对质权要求不利证人到庭接受对质和诘问,在程序功能上首先是作为审判上发现真实的工具。美国联邦最高法院也认为,人们可能会在人的背后捏造事实诬蔑他人,但很少会在人的面前如此,因此使被告人与证人面对面,能使虚伪的指控者原形毕露,而且虽然法官不能强迫证人看着被告人的眼睛,但若证人不敢目视被告人,而是闪烁他处,陪审团也得以考虑证人的信用能力。亦即此权利能达到帮助发现真实的目的。(5)参见王兆鹏:《美国刑事诉讼法》,北京大学出版社2014年版,第449-450页。同时,在面对不利证人的情形下,被指控人最了解证人陈述中的瑕疵所在,其既有动力也有能力揭露证人陈述之虚假,故而在事实查明的层面上,对质诘问是有效方式。美国证据法学大师威格莫尔(Wigmore)也认为,诘问制度乃是人类为发现真实所发展出的最伟大的法律装置。

与不利证人对质,不仅关乎真实发现,更关乎被指控人获得公正感知进而接受裁判结果。就维护程序公平而言,与不利证人对质系被告人的基本情感和诉求,不容剥夺或者限制,否则难言定罪程序的公正性。美国联邦最高法院认为,任何人在面对刑事追诉时,要求与指控者面对面对质,乃是人类的本能反应,亦为确保审判公平的要素,被告人得以亲自观察审判中证人作证,使被告人对于审判程序心服口服,维持程序的公平性。在职权主义刑事程序中,对质是法庭查明事实的基本方法,不是必须保障的权利,但是,《欧洲人权公约》第6条第3款(d)项所确立的被指控人有权与不利的证人进行对质,乃是公正审判权对刑事程序的基本要求,不容签约国法院在事实认定已无必要之情形下予以限制或剥夺(6)《欧洲人权公约》第6条第3款d项之对质权要求,作为公正审判权之最低保障,不容在事实认定已无必要之情形下予以限制或剥夺。这一要求在德尔塔(Delta)诉法国案中得以体现。参见ECHR, Delta v. France, judgment of 19 December 1990.,以此维护审判程序的最基本的公正性。

三、我国刑事程序缺乏对质权的基本保障

我国《刑事诉讼法》并没有关于被告人对质权的明确规定,不过从程序规则对证据调查的质证要求来看,证人证言只有经过当庭质证并且查证属实的,才可以作为事实认定的根据,因此也可以认为被告人对不利于己的证人是有权当庭对质诘问的。但是,无论是从刑事程序规则来看,还是从司法实务层面观察,对质的权利是缺乏制度保障的,事实上也是难以实现的。

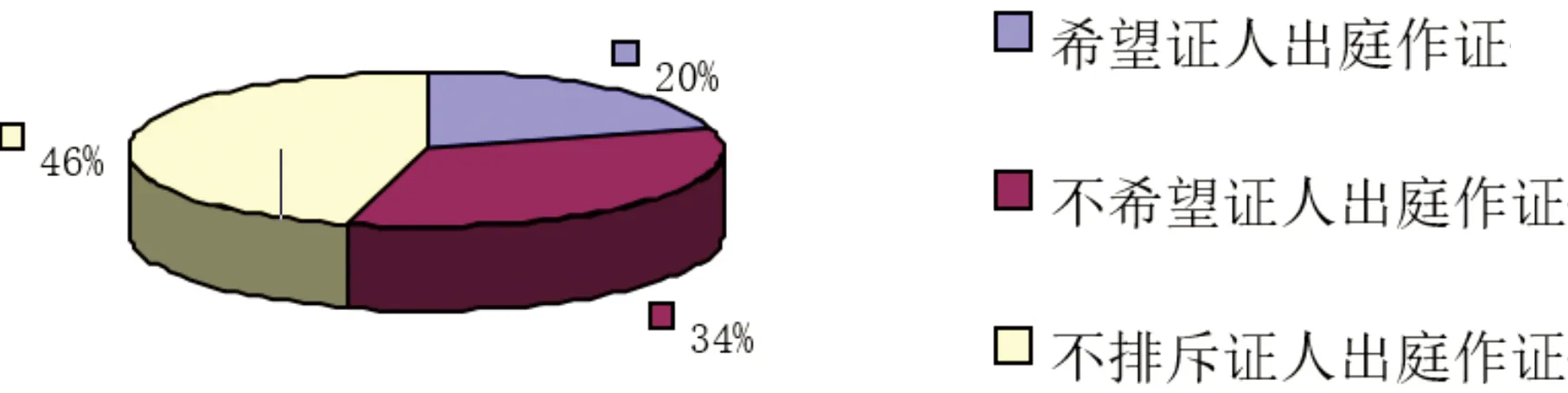

第一,《刑事诉讼法》仅明确了证人证言当庭质证的要求,但是,证人是否出庭作证并不取决于被告人的对质诉求。根据法律规定,只有当控辩双方“对证人证言有异议,且该证人证言对案件定罪量刑有重大影响,人民法院认为证人有必要出庭作证的”,证人才应当出庭作证。因此, 证言对定罪量刑具有重大影响的“关键证人”是否能够出庭接受对质,核心在于法庭从事实查明的角度来看,证人是否有出庭之必要,进而采取措施促使证人出庭。关于此,司法实务界的经验认识是法官群体对于证人出庭作证往往是持消极态度的。(7)参见黄伯青、伍天翼:《“需求侧”改革:刑事证人出庭作证实证分析》,载《法律适用》2017年第3期,第8页。究其原因,一方面是担心庭前稳定和条理分明的证言笔录,一旦证人出庭作证之后就会变得模糊、无序甚至反复,这对事实认定来说是一大挑战;另一方面可能与证人出庭所带来的制度成本和诉讼拖延有关。就此,笔者在就证言笔录的法庭运用问题向法官群体所做的调查问卷中也反映出这一倾向,如图2.1所示,在控辩双方对庭前笔录有异议的时候,法官面对证人出庭作证之心态并不是那么积极。(8)调查问卷共发放150份,收回116份,其中有效问卷共94份。在审级层面上主要面向基层人民法院、中级人民法院,地域上主要是西部A市、中部L市以及东部D市。

图2.1 刑事法官对证人出庭作证的态度

法官之所以心态不那么积极的原因,从调查问卷来看,主要包括:事实已经查清,没有必要出庭;担心造成诉讼拖延;担心证人到法庭后改变证词以及其他原因,而关于其他原因所列出来的情况来看,则较为凌乱,诸如通知了证人也不会来,证人出庭太麻烦,审查笔录比听取口头证词更容易等,见图2.2所示。

图2.2 刑事法官消极对待证人出庭作证的原因

第二,我国刑事程序中仅有的对质规则是建立在必要性的基础上的。2021年《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》(以下简称《解释》)第269条规定:“审理过程中,法庭认为有必要的,可以传唤同案被告人、分案审理的共同犯罪或者关联犯罪案件的被告人等到庭对质”。也就是说,即使是同案审理的被告人,与其对质也仅是在法庭审理认为必要的时候进行。《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》第402条第4款规定:“被告人、证人对同一事实的陈述存在矛盾需要对质的,公诉人可以建议法庭传唤有关被告人、证人同时到庭对质”,不过,这也是以公诉人的指控需要而进行的。也就是说,在必要的时候,可以进行对质,但这种对质是以指控需要或者审判需要为目的的,不是被告人的一项法定权利,是不具有制度性保障的。

第三,即使在法庭认为证人应当出庭,且通知证人出庭作证的情形下,证人仍然难以到庭接受对质诘问,而且,未到庭证人的书面证言,在查证属实后仍然可以作为定案的根据。一方面,尽管《刑事诉讼法》确立了强制证人到庭制度,但是这一被寄予厚望的新措施从实施之日起就几乎处于“沉睡”状态,证人无正当理由拒不出庭的,法院极少会强制证人到庭作证(9)参见陈光中、郑曦、谢丽珍:《完善证人出庭制度的若干问题探析———基于实证试点和调研的研究》,载《政法论坛》2017年第4期,第47页。,往往是要求证人出庭的申请方敦促证人出庭,其结果可想而知;另一方面,应当到庭而未到庭证人的书面证言,在庭审中并不受限制,仍然可以出示和宣读,根据《解释》第91条第3款的规定:“经人民法院通知,证人没有正当理由拒绝出庭或者出庭后拒绝作证,法庭对其证言的真实性无法确认的,该证人证言不得作为定案的根据。”也就是说,只要法庭综合全案证据,能够确认书面证言真实性的,依然可以作为定案的根据,证人不出庭并不限制庭前证言作为“替代品”在法庭中举示并为法庭所采信,这一对待未经对质之证言笔录的宽松态度,从根本上否定了被告人对不利证人对质诉求的实现可能。

由此可见,在证人出庭接受对质诘问的事项上,我国刑事程序从内在来看,遵循着“事实查明”的基本逻辑,证人是否出庭是服务于法庭对案件事实的查明需要的,不是必需的程序,被告人与不利证人的对质不具有权利属性。

四、我国刑事程序确立对质权的必要性和可行性

(一)对质权确立的必要性

对质权在我国刑事诉讼中确立极有必要。其原因在于,对质权在刑事程序中的实现,不仅有助于发现真实,防范冤假错案的发生,更为重要的是有助于改变以笔录调查为中心的刑事审判方式,推动以审判为中心的诉讼制度改革。

我国的刑事审判程序从1996年《刑事诉讼法》修订以来即确立了控辩式庭审模式,以进一步提升法庭对抗与庭审实质性,但是刑事司法现实运行与立法初衷相去甚远,证人不出庭,庭审调查笔录化,法庭审理形式化等问题突出,有学者将这一现象总结为“案卷笔录中心主义”审判方式(10)参见陈瑞华:《案卷笔录中心主义——对中国刑事审判方式的重新考察》,载《法学研究》2006年第4期,第63页。。2012年我国《刑事诉讼法》修订,明确了证人出庭作证的相关规则,构建了强制证人出庭和证人出庭保障等措施,进一步完善了控辩式庭审方式的配套制度,但从新法的实施情况来看,证人不出庭是常态,庭审依然严重笔录化,旧的审判方式没有得到根本改变。也正是在这个阶段,一些重大冤假错案引起了社会各界的重视,2013年中央政法委、最高院、最高检等单位密集出台了一系列防范以及追究冤假错案的文件,大量冤假错案的平反开始见诸报道并引起了社会的广泛关注和反响。以此为契机,刑事司法制度推出了多项改革措施,促使证人出庭,规范法庭调查,保障质证权利和辩护权等,以期强化庭审对抗性和庭审实质化(11)这些改革措施来自2016年10月最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部联合发布的《关于推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革的意见》。,但是现实的司法中审判中心主义的推进依然艰巨且缓慢。2018年《刑事诉讼法》再次修订,确立了试点两年的认罪认罚从宽制度,这一制度与我国刑事司法高度契合且一经实施即成果显著,这与审判中心主义诉讼制度的缓慢推进形成强烈反差。鉴于认罪认罚制度首先追求效率价值,被告人对指控的事实和证据基本没有异议,证人不需出庭,庭审多以非对抗化的形式进行,这在很大程度上实现了刑事程序的繁简分流,节省了大量的刑事司法资源。在这一大的背景下,在数量上处于少数的不认罪案件程序适用问题就更为凸显。如果被告人与不利证人之间的对质不能实现,如何准确查明案件事实,又如何体现司法程序的公正性,只有确立并保障被告人对质权的实现,推动证人出庭作证,才能够通过法庭审判的程序公正实现案件裁判的实体公正,并为裁判结果提供正当化的依据,进而逐步地推进审判中心主义诉讼制度的施行。

(二)对质权确立的可行性

一方面,在我国当前的法律框架和司法改革的方向下,确立对质权是可行的。首先,2012年《刑事诉讼法》修订,完善了证人出庭作证的相关法律规范,较合理地确立了关键证人出庭作证制度,同时也构建了强制证人出庭制度,为对质权的保障和实现提供了规范层面的可能性和必要的手段;其次,从推进审判中心主义诉讼制度的改革实践来看,地方各级法院在改革试点中,针对证人出庭作证问题进行了诸多有益尝试,在经验积累的基础上形成了系列规范性的操作指引(12)2015年2月,为贯彻“推进以审判为中心的诉讼制度改革”,四川省成都市中级人民法院在全国率先探索开展以审判为中心的刑事庭审实质化改革试点工作。,为对质权的实现方式提供了可借鉴的途径;最后,刑事司法繁简分流机制改革成效显著,认罪认罚案件的适用比例达到85%左右,刑事司法制度得以在不认罪案件的审理中倾注更多的司法资源,经由更为精密的司法操作实现不认罪案件的公正审理,在这些背景下,对质权的保障和实现虽然困难,但已经具备了现实的可能性和操作性。

另一方面,在我国刑事程序中确立并实现对质权,并不是追求普遍意义上的对质权保障,而是针对那些最需要证人出庭的情形,有限度地予以保障。由于我国刑事程序在被告人对质的事项上遵循的是“事实查明”的逻辑,这与职权主义刑事程序对质的实现在内在逻辑上是一致的。究其原因,在于职权主义刑事程序以发现实体真实为目标,注重官方对事实真相的查明,在这一“事实查明”逻辑下,对质的进行首先考虑的是有无查明事实之必要,而非权利之维护。在这一逻辑下,《欧洲人权公约》第6条第3款(d)项所确立的与不利证人对质的权利,充分考虑到签约国的司法现状,在保障对质权的同时又予以限制,确立的是对质权的底线性保障。(13)参见孙长永、胡波:《保障与限制:对质询问权在欧洲人权法院的实践及其启示》,载《现代法学》2016年第3期,第109页。因此,在相似的逻辑背景下,我国刑事程序在被告人对质权的实现方面,可以借鉴职权主义刑事程序在公正审判权最低保障要求下对质权的实现,针对被告人不认罪的案件构建对质权的最低限度保障,合理限制未经对质之庭前证言笔录的法庭运用,提升事实认定的准确性,也彰显定罪程序最基本的公正性,以最终实现司法公正,并为裁判结果提供正当化的依据。

五、对质权在我国刑事程序中实现的合理方式

(一)从规则层面明确被告人对质的基本权利

在不认罪的案件中,被告人与不利证人对质是查明事实的方法,同时也是被告人最基本的情感需求。当前,我国刑事程序规则虽有关于对质的相关要求,但基本都是服务于官方查明事实的需要进行的,对质权的实现缺乏制度上的保障,因此,需要在规范层面上进一步明确被告人对质的规则,赋予被指控人与不利证人之间对质诘问的基本权利。

同时,必须注意的问题是,被告人对质权保障的关键不在于程序规则中对质权利的确认,而在于证人应接受对质但未能出席的情况下,证人庭前证言是否可以作为定案的根据。在这个问题上,我国刑事程序对待庭前证言的态度几乎是不做限制的,司法实务中对待庭前证言和庭审证言也是不做区分的,甚至更倾向于认定庭前证言。(14)重庆市高级人民法院在2020年6月向市人大常委会所作的《关于推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革工作情况的报告》中,也认为“庭前证言一样可以作为定案依据,庭审证言相对于庭前证言不具有优先效力,故控辩审三方基于效率、驾驭能力等原因对证人出庭作证内在需求不足”。参见《重庆市人民代表大会常务委员会公报》2020年3期,载重庆人大网,http://www.ccpc.cq.cn/home/index/more/id/221276.html, 2021年5月12日访问。因此,为保障与不利证人进行对质的权利切实实现,应当阻断未经对质之庭前证言笔录在法庭审理中的自由运用,在对质权受到不当干涉或未予保障的情形下,未出席法庭接受对质的证人证言笔录不能在法庭中宣读,也不能作为定案的根据。

(二)合理限定出庭对质的证人范围

在被告人不认罪的案件中,并不是所有不利于被告人的证人都应当出庭接受对质诘问,是否出庭还要看证人书面证言对于定罪的证明力度。关于此,我国《刑事诉讼法》确立的是“关键证人”出庭作证,即“证人证言对于定罪量刑有重大影响的”,也就是以证人证言的证明力度限定出庭证人的范围,只有那些对定罪量刑有重大影响的证人才有必要出庭作证。但是,“定罪量刑重大影响”标准存在两个方面的问题。其一,该标准涵盖了定罪事项与量刑事项,而之所以保障对质权,根本在于确保定罪公正,与量刑问题关系不大;其二,“重大影响”是一个相对模糊的概念,是否重大往往基于立场不同而认识有异,不具有确定性和操作性,故而该标准仍需要法庭综合衡量证人出庭的必要性。因此,“定罪量刑重大影响”标准限定出庭证人的范围既失之于宽,又模糊而难以判断,其结果更不利于推动应出庭证人的出庭。

那么,如何合理限定证人出庭范围呢?在这里可以借鉴欧洲人权法院“唯一或决定性标准”,该标准在范·梅赫伦(Van Mechelen)案中明确下来,欧洲人权法院在该案中主张:“如果定罪判决仅仅依靠或者决定性地以证言笔录为基础,而被告人对于该证人没有在侦查或者审判中获得机会进行询问,被告人的权利受限制的程度就不符合《公约》第6条的要求。”(15)[瑞士]萨拉·萨默斯:《公正审判——欧洲刑事诉讼传统与欧洲人权法院》,朱圭彬、谢进杰译,中国政法大学出版社2012年版,第174-175页。由此实现对质权的底线性保障。相对于“定罪量刑重大影响”标准,一方面,唯一或决定性标准不仅考察证人证言在定罪中证据“质”的要求,还重视全案证据在定罪中证据“量”的多寡,相比较“重大影响”标准,更具备明确性和操作性;另一方面,在唯一或决定性标准中,未经对质之证言如有其他证据佐证,那么该证言是否具有决定性则取决于佐证证据的力度,其他证据对定罪的力度越大,则未经对质之证言越不具有决定性。(16)Guide on Article 6 - Right to a fair trial (criminal limb),载欧洲人权法院网,http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspxp=caselaw/analysis&c=#n1347459030234_pointer,2021年5月12日访问。而在“定罪量刑重大影响”的标准之下,并不要求法庭衡量证言证据与其他证据在证明力度上的程度之别,而重在证言证据本身对于定罪的重要性。由此,在证人应当出庭对质的范围上,唯一或者决定标准更具有把握性,同时限定的范围也是最需要证人出庭作证的情形。

因此,我国刑事程序确定出庭证人范围的问题上,有必要吸收“唯一或决定性”标准,在不改变当前刑事程序规则的前提下,在司法解释或者司法裁判中,以证言具有“唯一或决定性”作为“定罪量刑重大影响”的认定标准。一方面,可以更准确判断应出庭的证人范围,避免模糊标准下法庭适用中之异化;另一方面,在目前证人出庭作证极度困难的现实状况下,只针对那些最有必要,且该证人不出庭则违背最基本的程序公正情形下,确保对质权的底线性保障即可,不必及于过宽的证人范围,相对合理的选择更有实践意义。(17)参见龙宗智:《论司法改革中的相对合理主义》,载《中国社会科学》1999年第2期,第130页。

(三)明确未出庭对质的正当理由

被告人虽有权对不利证人进行对质,但是还必须考虑证人无法出庭对质是否具有正当理由。我国《刑事诉讼法》从规则层面也确立了证人具有“正当理由”则不强制其出庭,即应当出庭的证人,有“正当理由”的,规则允许其不出庭接受质证。但是,程序规则并没有明确哪些情形才属于“正当理由”,乃至于在司法实践中,证人往往声称自己工作很忙,不在本地或者身体不适等,法院则消极对待,视其为“正当理由”,而未能尽到最大努力促使证人到庭。(18)在笔者2020年6月份亲历的一个刑事庭审中,辩护人向法庭提交了证人与警询笔录不一致的庭外录音材料,以证人证言相互矛盾向法庭说明证人出庭的必要性,法官据此通知了证人出庭,但是证人电话回复在外地出差。后来案件如期开庭审理中,法庭当庭告知辩护人,证人有事,不能到庭作证。后来被告人被定罪,定罪的关键证据就是该未到庭证人向警察做出的陈述笔录。

因此,我国刑事程序在关乎“正当理由”事项上,应进一步以规则严格限定正当事由的情形,并严格限制司法实务中对正当理由的宽泛化理解。在这一方面,目前重庆市司法系统进行了有效的尝试,2018年8月份制定了《刑事公诉案件证人出庭作证的若干规定(试行)》,其中也明确了证人不出庭的正当理由:1.在庭审期间身患严重疾病或者行动极为不便的; 2.居所远离开庭地点且交通极为不便的; 3.身处国外短期无法回国的; 4.因自然灾害、意外事件等原因不能到庭的;5.因其他客观原因,确实无法到庭的。同时在以上情形不能出庭作证的,也提出了“远程视频”作证予以替代,由此构筑了严密的“正当理由”规则体系。

(四)科以官方促使证人出庭对质的勤勉义务

控方促使证人出庭系指控犯罪并向法庭举证的职责所在,法庭促使证人出庭系“事实查明”逻辑下对裁判者的内在要求,同时也是审判公正的核心要素。因此,对于应当出庭而不具备正当理由的证人,控方或者法庭应当尽力促使其出庭作证,承担起促使证人出庭的勤勉义务。我国《刑事诉讼法》明确规定,对于应当出庭作证的人,没有正当理由不出庭的,人民法院可以强制其到庭作证,也就是说,人民法院有权强制证人出庭作证。该规则事实上赋予了人民法院促使证人出庭作证的必要手段,但并未真正科以官方促使证人出庭的勤勉义务。

在这个问题上,结合前文所述,需要明确官方对对质权的实现予以保障的职责,并对以下几个方面做出调整。第一,从目前《刑事诉讼法》程序规则来看,证人证言对于定罪量刑有重大影响是证人出庭的必要条件,不是充分条件,证人出庭仍然需要满足“人民法院认为证人有必要出庭作证的”条件。鉴于在司法实务中,法官多数情形下对证人出庭作证是持消极心态,甚至是抵触情绪的,庭审法官关于“不具有出庭必要”的认定并不能真实体现出案件审理的实际需求,径行驳回被告人对质的诉求更有逃避促使证人出庭对质勤勉义务的嫌疑,因此,在证人应当出庭作证的认定问题上,《刑事诉讼法》的相关规则也应予以修订,不以人民法院认为有出庭作证的必要为前提条件。(19)2016年10月,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部为贯彻落实《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》的有关要求,共同制定了《关于推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革的意见》,该文件第12条规定:“落实证人、鉴定人、侦查人员出庭作证制度,提高出庭作证率。公诉人、当事人或者辩护人、诉讼代理人对证人证言有异议,人民法院认为该证人证言对案件定罪量刑有重大影响的,证人应当出庭作证。”也就是说,为了落实证人等出庭作证制度,新的程序规则在证人是否应当出庭作证的问题上,不再以人民法院认为是否有出庭作证的必要性为条件了,只需审查证人证言对定罪量刑有重大影响即可。第二,在证人应当出庭,又没有正当理由的情形下,证人仍然未能到庭,那么被告人与不利证人对质的权利事实上被剥夺或者限制了,如果法庭仍然以未出庭之证言笔录作为定案的根据,那么这种情形应属于被告人法定诉讼权利被不当剥夺或限制的情形,应列为《刑事诉讼法》第238条关于二审法院应撤销原判,发回重审的情形之一,以此强化官方促使证人出庭的勤勉义务。第三,也要注意到,虽然科以官方勤勉义务,但法律也不能强人所难,在控方或者法庭已采取一切必要且可行的措施促使证人出庭作证,但仍然无法实现的情形下,不能以此认定官方未尽职责,未出庭证人之证言即使属于唯一性或决定性证据,在查证属实之后仍然可以作为定案的根据。这样一来,一方面,在我国刑事程序中确立起对质权的底线性保障,实现定罪程序的基本公正性,并实现司法公正的目的;另一方面,对质权的保障也能够与我国刑事司法注重“事实查明”的内在逻辑相契合,避免因对质权的过度保障阻碍真实发现,实现犯罪惩罚与权利保障之间的平衡。

六、结 语

与不利证人的对质是被告人的一项基本诉求,也是检验证言真实性的有效方法,不过,实现被告人的这一诉求对刑事程序而言并不容易。然而,刑事司法功能的实现不是结果意义上的定罪就实现的,还在于定罪程序本身的公正性。对于不认罪的被告人而言,径行否定其对质的基本诉求并对其定罪处罚,这不仅从程序上来看是不公正的,从结果来看也难言公平正义。因此,被告人对质权的保障必然成为我国刑事程序面临的现实问题。对此,从我国刑事程序的实际出发,构建和实现被告人对质权应遵循相对合理的路径,不求对质权的全面保障,而是确立并实现与不利证人对质的底线性保障,满足定罪程序公正性的最基本要求。当然,这一过程仍然是不易的,不过回顾中国刑事司法四十年来的发展和演变,我们有理由相信,被告人与不利证人对质的基本诉求应当受到尊重并最终实现。

- 西南政法大学学报的其它文章

- 轻罪治理的实证分析和司法路径选择

- “情况证据”在事实认定中的运用研究