已婚未育青年的生育动机三维结构

邢朝国

【治理现代化研究】 DOI:10.14182/j.cnki.j.anu.2021.06.008

关键词:已婚未育青年;生育动机三维结构;生育支持政策精准度

摘 要:将生育动机划分为对生育重要性的认知、生育信心水平和生育准备程度三个维度,设计生育动机量表。以已婚未育青年为对象进行实证研究,发现该群体生育动机的三个维度相对均衡,其中生育信心水平最高,对生育重要性的认知居中,生育准备程度最低;男性已婚未育青年的对生育重要性的认知显著高于女性已婚未育青年,但二者在生育信心水平和生育准备程度方面差异不明显;随着年龄增长,已婚未育青年对生育重要性的认知和生育准备程度都有显著提高,但生育信心水平出现下降;随着受教育程度提高,已婚未育青年对生育重要性的认知、生育信心水平、生育准备程度都显著降低;已婚未育青年的家庭经济收入水平与对生育重要性的认知、生育信心水平、生育准备程度呈非对称的倒U型曲线关系。研究指出,在科学评估特定育龄人群生育动机三维结构基础上,可以有针对性地将结构中的短板作为干预目标,从而提高生育支持政策的精准性。

中图分类号:C919文献标志码:A文章编号:1001-2435(2021)06-0076-10

The Three Dimensions of Fertility Motivation of the Married-infertile Young People—Also on the Path to Improve the Accuracy of Fertility Support Policies

XING Chao-guo (Grammar School,University of Science and Technology Beijing,Beijing 100083,China)

Key words:married-infertile young people; the three dimensions of fertility motivation; the accuracy of birth support policy

Abstract:This study designs a fertility motivation scale. Taking married-infertility young people as an empirical study,collecting data through internet survey platform,the paper found that the three dimensions of married-infertile young peoples fertility motivation are relatively balanced. Among them,the level of fertility confidence is the highest,then is the level of fertility importance,and the level of fertility preparation is the lowest. Besides,the married-infertile males have the higher level of fertility importance than the females,but there is not significant difference between them on the level of fertility confidence and the level of fertility preparation. In addition,the level of fertility importance and the level of fertility preparation grow with age. However,the level of fertility importance,the level of fertility confidence and the level of fertility preparation decreases when their education degree improves. There are asymmetric inverted U-shaped curves between family income and the level of fertility importance,the level of fertility confidence and the level of fertility preparation. The paper claims that the three dimensional structure of fertility motivation could be a new perspective for researching fertility attitude and fertility behavior and offer clear evidence for making fertility support policies.

一、問题提出

2021年2月8日,公安部户政管理研究中心发布《2020年全国姓名报告》,显示2020年出生并完成户籍登记的新生儿共1 003.5万,比2019年下降14.89%。1该报告一公布,便引发人们对生育率下降的讨论。根据国家统计局数据,我国近几年出生人口数逐年下降,2017年出生人口为1 723万人,2018年出生人口为1 523万,2019年出生人口为1 465万,但在新生婴儿中,二孩比例连续几年提高,2019年达到了57%。2这意味着出生人口下降的直接原因是出生的一孩减少。但是受全面二孩政策的影响,国内学界对生育意愿的讨论较多地聚焦在育龄人群的二孩生育意愿上,反而对一孩生育意愿的讨论相对较少。

那么年轻人为什么连一孩都不愿意生呢?知名网站知乎上有一个热门帖子“为什么年轻人越来越不想生孩子”,获得5 288位关注者、444万多浏览量。3梳理网友们的回答,年轻人不想生孩子的原因有两大类:一类是价值观变化导致对生育重要性的认知下降,例如强调自我价值实现,认为孩子只是生命一部分;另一类是认为自己经济条件不好、时间精力不够,没有能力生育孩子。简言之,对于当今年轻人来说,生育越来越不是自然而然的事情,而是需要选择和计划的事情,要从身心到物质都做好准备。

值得注意的是,虽然网友们在网络空间热火朝天地讨论对生育重要性的认知、生育信心对生育的影响,甚至现身说法,但是学界对此甚少进行严肃讨论。回顾学界对生育态度的研究,我们可以发现,研究者们讨论的核心问题是人们愿不愿意生孩子(具体又细化为愿意生男孩还是女孩,愿意生几个孩子,愿意什么时间生孩子)和为什么生孩子,前者往往被归为生育意愿或者生育期望,[1—3]]后者通常被称为生育动机或者生育目的。[4—5]围绕上述研究议题,研究者们的工作总体上包含三个部分:

第一,描述生育意愿或者生育动机的基本状况及其变化。例如,中国人意愿生育子女数变化相对较快,但生育性别偏好变化较慢;[6]年轻人初育时间偏晚;[7]人们的意愿生育数与实际生育数存在背离现象,产生生育缺口(fertility gap),[8—11]但是随着生育政策宽松化,人们的生育意愿有可能逐渐与实际生育行为接近。[12]虽然诸多研究关注了特定人群的生育意愿以及群体间生育意愿差异,[13—15]但一个基本共识是,不同群体间的生育意愿差异正在逐渐缩小,较低水平的生育意愿已成人口“新常态”。[1][10]至于中国人的生育动机,一个基本变化趋势是逐渐从传统型(多子多福、养儿防老、传宗接代)向现代型转变(情感慰藉、增加家庭乐趣、增强夫妻情感),并且多元化。[16][17]

第二,分析生育意愿或者生育动机的影响因素。几个经常被讨论的核心影响因素是受教育程度、经济收入状况和家庭支持。例如,人们的受教育程度越高,再生育意愿越强,[1][18]但也有研究者认为,除了受教育程度较高的女性之外,受教育程度较低的女性的再生育意愿也高。[19]研究者们普遍认为家庭收入对人们的生育意愿有正向影响,[20]经济压力和收入不确定性会显著抑制人们的再生意愿。[21—22]对于家庭支持,诸多研究指出,父母提供照料支持有助于提高人们的再生意愿。[13][20][23—24]

第三,探讨提升生育意愿或者生育动机的对策措施。学者们普遍呼吁构建和完善生育支持政策,营造友好型生育环境,具体涉及育龄女性的就业支持与职业保护,政府、企业和社区等主体分担家庭生育成本,增加生育资金补贴,发展婴幼儿照顾、托管服务,等等。[25][26][27-28]

上述研究为我们理解中国生育问题提供了丰富的数据和主导性解释框架,但仍有一些基础性问题需要搞清楚。

第一,现有研究聚焦人们的生育性别偏好、意愿生育数量、意愿生育时间和生育目的,鲜少讨论人们对生育重要性的看法、人们的生育信心以及生育准备情况,这导致我们并不清楚对于当前育龄人群来说生育究竟有多重要?他们对生育孩子有多少信心?他们为生育做了什么样的准备?准备得如何?不同群体在对生育重要性的认知、生育信心和生育准备程度上有什么差异?

第二,虽然现有研究指出受教育程度、收入水平、家庭支持状况等因素影响了人们的生育意愿,但其中的因果关系机制还需要进一步厘清。例如,为何收入水平会对生育意愿产生正向影响?获得家庭照料如何提高人们的生育意愿?收入水平和家庭照料对生育意愿的影响路径是一样的吗?对此,我们是否可以从对生育重要性的认知、生育信心水平和生育准备程度三个维度进行解释,比如,收入水平、家庭照料通过作用于人们的生育信心和生育准备程度,从而对人们的生育意愿产生影响。

第三,现有研究没有阐明生育支持政策究竟如何影响人们的生育意愿和生育行为。例如,对女性的职业保护与发展婴幼儿照顾托管服务具体怎样对人们的生育意愿产生影响?不同生育政策对生育意愿、生育行为产生影响的机制是一样的吗?现有研究没有具体阐明这些对策措施的着力点和作用机制,这不仅不利于提高生育支持政策的精准性,而且不利于对政策的有效性进行评估。

有鉴于此,本研究基于动机式访谈法,将生育动机划分为对生育重要性的认知、生育信心水平和生育准备程度三个维度,并以已婚未育青年为研究对象,分析已婚未育青年生育动机三个维度的水平,在此基础上探讨性别、年龄、受教育程度和家庭经济收入状况对已婚未育青年生育动机三个维度的影响,以期为生育支持政策制定提供新的参考。

二、理论框架与研究假设

动机式访谈法(Motivational Interviewing)是由美国新墨西哥大学威廉·米勒(William Miller)和英国卡迪夫大学史蒂文·罗尼克(Stephen Rollnick)于20世纪80年代提出并逐渐完善的一种帮助人们改变的专业方法。他们认为,人在改变过程中遇到的最常见的阻碍是矛盾心态,即同时想要或者不想要某一种东西,或者同时想要两种不兼容的东西,例如既想戒酒又不想戒酒,既想吸烟又想保持身体健康。动机式访谈法的核心工作就是要倾听和识别服务对象的这种内在矛盾情感并对他们自身的改变意愿、能力和需要做出回应,帮助他们增强改变的内因。[30]211—224

动机式访谈法将动机分为三个部分,即动机=重要性+信心+准备。其中重要性是指改变对服务对象来说有多重要,服务对象寻求改变的愿望和需要的强烈程度;信心是指服务对象对自己的改变抱有多大信心;准备是指服务对象在多大程度上准备好了去改变。另外,动机式访谈法指出,动机的三个维度的水平往往是有差异的,它们不仅可能不是同时变化的,而且变化方向也不一定相同,因此需要对它们分开进行测量。动机式访谈法使用0—10分刻度量表对动机的三个维度进行测量。例如,测量改变的重要性时,请服务对象自己对改变的重要性进行打分,给出0—10之间的任何一个数字,0分意味着一点都不重要,10分意味着极其重要,分数越高意味着改变对服务对象来说越重要。之后询问服务对象对这个分数的理解,了解他为什么给出这个分数而不是更高或更低的分数,在此基础上,跟服务对象一起探讨如何提高这个分数,服务对象以及服务工作者可以为此做些什么事情。在服务工作的推进过程中,可以多次使用0—10分量表来测量服务对象的动机三个维度变化情况,并据此评估服务工作的着力点。例如,当服务对象对某项改变的重要性打分很高,而对改变的信心打分偏低时,如何提高服务对象的改变信心便是服务工作的重点。动机式访谈法认为,当某项改变对服务对象来说足够重要,服务对象对改变充满信心并且为改变做好了充足准备,那么服务对象就会朝着改变的方向迈进。[30]1—33目前,动机式访谈法被广泛应用于药物成瘾、酗酒、饮食问题、青少年偏差行为等诸多领域,成为社会工作、心理學、医学、教育学等学科的重要工作方法。

就生育来说,国外已经有研究运用动机式访谈法探讨生育相关议题。例如,一项对寻求生育治疗帮助的肥胖女性的比较研究显示,动机式访谈法可以更加有效地帮助那些想要怀孕的肥胖女性减肥。[31]另一项对想要避孕或者推迟怀孕的卢旺达夫妇的干预研究显示,动机式访谈法能够显著促进他们使用长效可逆避孕方法。[32]这些研究告诉我们,通过干预动机,可以有效影响人们的生育行为。

回到本研究关注的议题,育龄人群的生育动机的三个维度究竟受到哪些因素影响呢?基于学界有关生育意愿、生育行为影响因素的研究成果,本研究尝试提出以下研究假设:

(一)性别假设

重视生育是中国传统生育文化的重要内容,即使中国社会的生育观念在改革开放之后发生明显变迁,重视生育的观念仍然是普遍的。[33]从生育文化规范来说,传统的生育观念赋予男性传宗接代的重要责任,男性具有更为强烈的生育文化促动力和压力。从生育成本来说,女性不仅常常跟男性一样承担家庭经济责任,而且在子女抚育方面需要投入更多的时间精力。[34]另外,女性要承担生育造成的身体疼痛,[35]她们的工作机会和职务晋升很可能也会受到生育的负面影响。[36]这些都可能导致女性对生育重要性的认知和生育信心低于男性。据此,本研究提出以下研究假设:

假设1a:男性已婚未育青年对生育重要性的认知程度高于女性已婚未育青年。

假设1b:男性已婚未育青年的生育信心水平高于女性已婚未育青年。

(二)年龄假设

学界对年龄与生育意愿之间关系的讨论尚没有定论。例如,有研究者认为年龄与生育意愿无关。[37]有研究则指出,年龄对“80”后群体的初育年龄意愿、生育理想数有显著影响。[13]从生育文化变迁以及个体化理论视角来看,年龄越大的育龄人群服膺传统生育文化的可能性越大,年龄越小的育龄人群越可能从自我需求角度来看待生育,将生育视为可选择的行为。另外,对于初育人群来说,随着年龄增长,生育的迫切性和外部压力也会增加。有鉴于此,本研究提出以下研究假设:

假设2a:已婚未育青年的年龄越大,其对生育重要性的认知程度越高。

生育涉及到身体准备、时间精力调整、物质资源积累以及在思想观念上做好成为父亲母亲的准备等。对于已婚未育青年来说,随着年龄增长,他们在家庭经济条件准备、生育知识、备孕等方面往往准备得越充分。为验证年龄对生育准备程度的影响,本研究提出以下研究假设:

假设2b:已婚未育青年的年龄越大,其生育准备程度越高。

(三)受教育程度假设

学界对于受教育程度与生育意愿之间关系的讨论也存在分歧。有研究者认为,随着受教育程度提高,人们的生育意愿会下降。[38]但也有研究者认为,人们的受教育程度与生育意愿呈现正相关关系。[1][18]还有研究者认为,受教育程度与生育意愿呈V字型分布。[19][37]对于受教育程度影响生育意愿的机制,一个重要的解释框架是,随着受教育程度提高,人们的工作机会增多,收入提高,生育的机会成本增大,从而降低人们的生育意愿。[39—40]当然,也有研究者从文化规范角度切入,认为随着受教育程度提高,人们的生育观念会发生变化,生育自主性增强,从而降低生育意愿。有鉴于此,本研究提出以下研究假设:

假设3a:随着受教育程度提高,已婚未育青年对生育重要性的认知下降。

现有研究指出,受教育程度越高的群体越可能在生养孩子方面追求科学化、精细化,对养育孩子的物质环境、陪伴照顾等各方面持更高的标准,[41]但是他们的身体健康状况、时间精力、收入有可能满足不了他们对生育的高质量要求,反而导致他们的生育信心不足。据此,本研究提出以下研究假设:

假设3b:随着受教育程度提高,已婚未育青年的生育信心水平下降。

(四)收入水平假设

对于经济收入如何影响生育意愿,研究者们的观点同样存在差异。一种观点认为,经济收入越高、越稳定,人们的生育意愿会越强。[20—22]][27]另一种观点认为,收入与生育意愿之间的关系呈倒U型分布,即随着受教育程度提高,人们的生育意愿先升后降。[37]还有一种观点认为,生育意愿与家庭人均收入水平呈显著的“U 型”曲线关系,即随着家庭人均收入水平提高,生育意愿呈现先下降后上升趋势。[42]对经济收入与生育意愿之间关系的解释,研究者们较多地从生育成本角度展开,认为收入越高,生育孩子的机会成本越大。[42]也有研究者从生育质量角度进行分析,认为较低的收入无法满足人们对子女养育条件和教育质量的期待。[13]从生育能力角度来看,收入水平越高,往往会拥有更多的资源和手段为生育做准备。为考察收入水平对已婚未育青年生育动机的影响,本研究提出以下研究假设:

假设4a:随着家庭收入水平提高,已婚未育青年的生育信心水平越高。

假设4b:随着家庭收入水平提高,已婚未育青年的生育准备程度越高。

三、变量设置与数据说明

(一)因变量

参考动机式访谈法对动机结构的定义,设计生育动机量表。量表共包含16个问题条目,其中测量对生育重要性的认知的问题条目有5个,分别是“我喜欢孩子”“我想要生孩子”“生孩子对我来说很重要”“孩子是家庭不可缺少的一部分”“生了孩子,人生才完整”。

测量生育信心的6个问题条目分别是“我相信自己的身体健康状况能够生育孩子”“我相信配偶的身体健康状况能够生育孩子”“我相信自己有时间精力去生育孩子”“我相信配偶有时间精力去生育孩子”“我相信自己的家庭经济条件能够负担起生育孩子”“如果我生孩子,我相信家里人能提供照料帮助”。

测量生育准备的问题条目有5个,分别是“我有生孩子的计划安排”“我在了解生育的相关知识”“我在为生孩子准备物资(如存钱、购买相关物品等)”“我在思想上做好了成为父亲/母亲的准备”“我在积极备孕(如改變生活习惯、锻炼身体、吃叶酸等)”。

量表填答的指导语是:“下面是一些描述生育动机的句子,0—10分,0分表示一点都不,10分表示极其,越接近于0,意味着您越不符合这些描述,越接近于10,意味着您越符合这些描述。请根据您的实际情况和实际想法选择相应的分数。”对于填答的分数,分别按三个维度计算各自平均值,以此评价对生育重要性的认知、生育信心和生育准备程度。

笔者运用设计的生育动机量表对20至34周岁已婚未育青年人群进行问卷调查。在此次问卷调查中,对生育重要性的认知的5个问题条目的Cronbachα系数为0.922,生育信心的6个问题条目的Cronbachα系数为0.908,生育准备的5个问题条目的Cronbachα系数为0.937,全部16个问题条目的Cronbachα系数为0.959,表明生育动机量表的三个维度以及整体都具有高度的内部一致性。

(二)因变量

年龄:连续性变量。

性别:定類变量,男性编码为1,女性编码为0,女性为参照组。

受教育程度:定序变量,高中及以下编码为1,大专编码为2,本科及以上编码为0,大专及以上受教育程度为参照组。

2018年家庭年总收入:定序变量,2万元以下编码为1,2万元及以上—5万元以下编码为2,5万元及以上—10万元以下编码为3,10万元及以上—15万元以下编码为4,15万元及以上—20万元以下编码为5,20万元及以上—25万元以下编码为6,25万元及以上编码为0,其中25万元及以上为参照组。

(三)变量设置

将户籍类型、是否独生子女、就业情况、就业单位性质、居住地、生育自主性等变量作为控制变量。

(四)数据说明

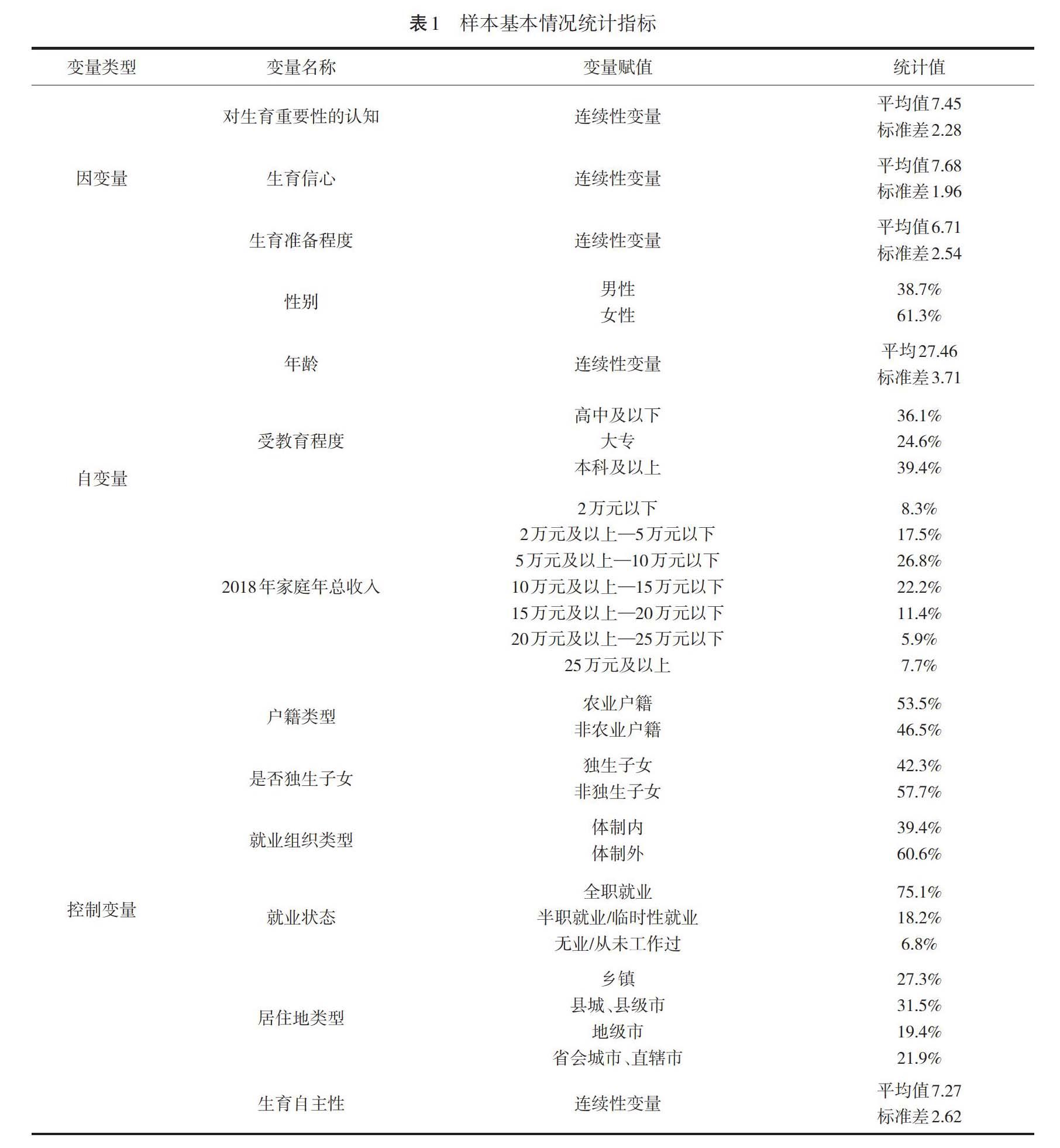

本文的研究对象是年龄在20至34周岁、已婚但没有生育孩子的青年群体。通过LimeSurvey平台编制电子版问卷,利用卓思维管理平台进行互联网抽样,共抽取目标样本50 000个。互联网调查平台于2019年11月29日统一向抽取的目标样本发送问卷填答链接,完成问卷调查者会获得3元奖励。截止到2019年12月6日,共有3 859人参与了问卷填答,填答问卷的平均时间为5分52秒。对提交的调查问卷进行完整性、逻辑性清理之后,获得有效问卷2 019份。样本基本统计指标信息如表1。

四、实证分析

(一)已婚未育青年生育动机三维结构描述性分析

已婚未育青年对生育重要性的认知平均值为7.45分,标准差为2.28;生育信心水平平均值为7.68分,标准差为1.96;生育准备程度平均值为6.71分,标准差为2.54。(图1)这在一定程度上表明,已婚未育青年的生育动机结构的三个维度总体上比较均衡,但他们的生育信心水平相对来说最高且内部差异最小,对生育重要性的认知水平居中,生育准备程度相对最低且内部差异最大。

(二)已婚未育青年生育动机三维结构方差模型分析

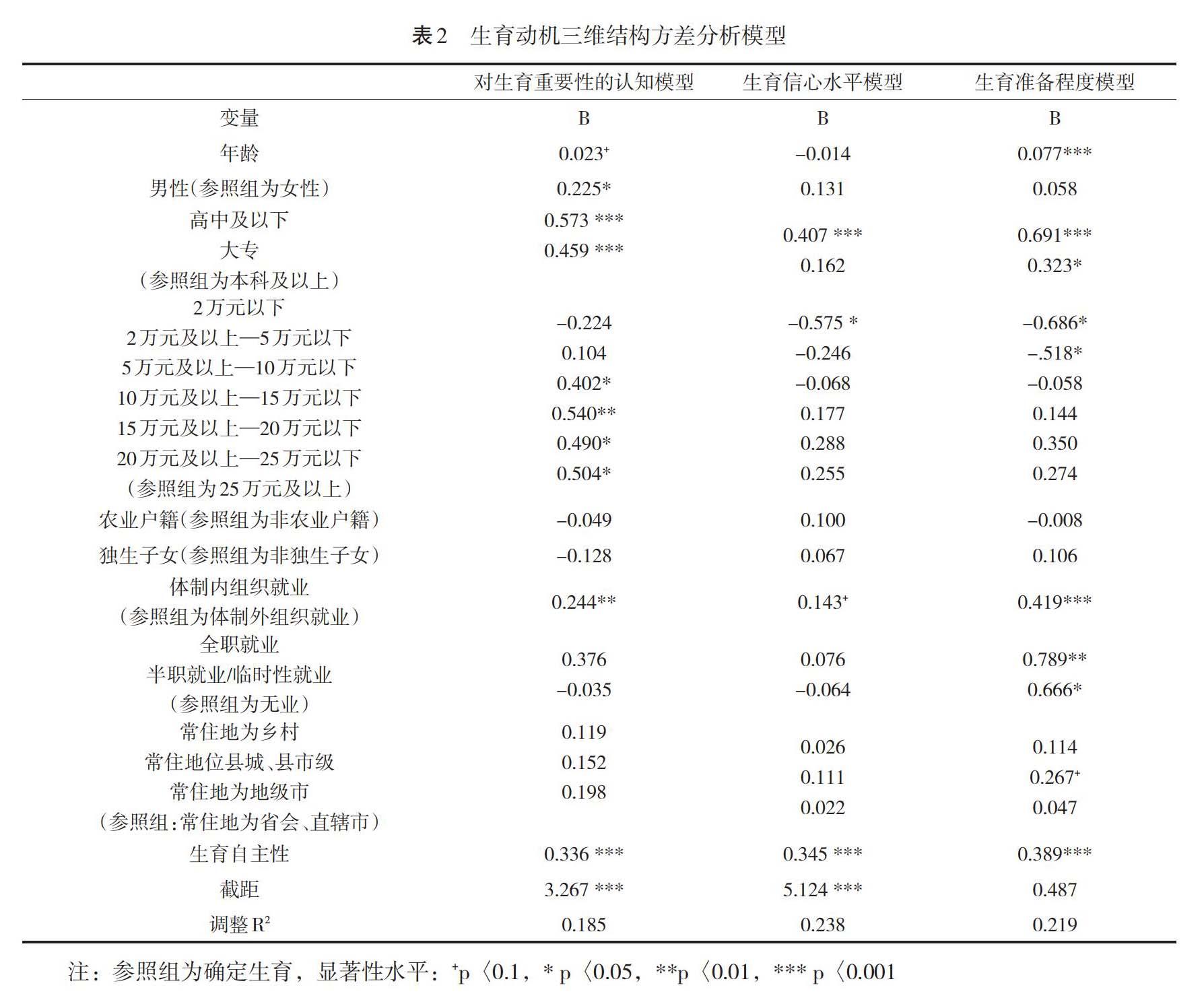

由于因变量对生育重要性的认知、生育信心水平和生育准备程度都是连续性变量,自变量和控制变量则包括分类变量和连续性变量,因此选择方差分析模式来考察自变量与因变量之间的关系。本研究建立了对生育重要性的认知、生育信心水平和生育准备程度三个方差分析模型(表2),三个模型的调整R2分别为0.185、0.238和0.219,表明模型都具有不错的预测解释能力。

方差模型显示,男性已婚未育青年对生育重要性的认知平均比女性已婚未育青年高0.225分,二者之间的差异在0.05显著性水平上显著;男性已婚未育青年的生育信心水平平均比女性未育青年高0.131分,但二者之间的差异不显著;男性已婚未育青年的生育准备程度平均比女性未育青年高0.08,二者之间的差异同样不显著。由此可见,本文的研究假设1a得到了支持,但研究假设1b没有得到验证。

就年龄变量来说,已婚未育青年的年龄每增加1岁,其对生育重要性的认知增长0.023分,且增长程度在0.1显著性水平上显著;已婚未育青年的年龄每增长1岁,其生育信心水平下降0.014分,但下降幅度不显著;已婚未育青年的年龄每增长1岁,其生育准备程度增长0.077分,增长程度在0.001显著性水平上显著。本文的研究假设2a和2b得到了支持。

模型数据显示,已婚未育青年的受教育程度越低,其对生育重要性的认知、生育信心水平、生育准备程度都越高。其中,高中及以下学历的已婚未育青年的对生育重要性的认知平均比本科及以上学历的已婚未育青年高0.573分,大专学历的已婚未育青年的对生育重要性的认知平均比本科及以上学历的已婚未育青年高0.459分,上述差异都在0.001显著性水平上显著。高中及以下学历的已婚未育青年的生育信心水平平均比本科及以上学历的已婚未育青年高0.407分,二者之间的差异在0.001显著性水平上显著,大专学历的已婚未育青年的生育信心水平平均比本科及以上学历的已婚未育青年高0.162分,但二者之间的差异不显著。另外,高中及以下学历的已婚未育青年的生育准备程度平均比本科及以上学历的已婚未育青年高0.691分,大专学历的已婚未育青年的生育准备程度比本科及以上学历的已婚未育青年高0.302分,上述差异在统计学意义上均显著。总体上,本文的研究假设3a和3b得到了支持。

至于家庭经济收入,2018年家庭年总收入与对生育重要性的认知、生育信心水平、生育准备程度总体上呈现为非对称的倒U型曲线关系,即随着2018年家庭年总收入增长,对生育重要性的认知、生育信心水平、生育准备程度先增加后出现一定程度的下降。因此,本文研究假设4a和4b关于家庭经济收入与生育信心水平、生育准备程度呈正向线性关系的判断没有得到充分支持。

五、结论与讨论

本文跳出目前国内学界对生育态度的固有研究框架,不再讨论人们意愿生育数量、意愿生育性别偏好、意愿生育时间以及生育目的之类的问题,而是基于动机式访谈法对生育动机进行探索性研究,将生育动机划分为对生育重要性的认知、生育信心和生育准备三个维度,以期回答目前国内生育态度研究忽视的问题:对于育龄人群来说,生育究竟有多重要?他们对生育孩子到底有多少信心?他们为生育做的准备如何?根据这三个维度,本文设计了已婚未育青年人群的生育动机量表,在此基础上进行实证分析。

研究发现,在已婚未育青年人群生育动机结构中,三个维度的总体水平比较均衡,但他们的生育信心水平相对最高,对生育重要性的认知水平次高,生育准备程度相对最低。总体来看,已婚未育青年生育动机的三个维度都有一定的提升空间,其中生育准备程度相对而言提升空间更大。换言之,生育支持政策可以将协助已婚未育青年群体做好生育准备作为一项重点工作内容。

对生育动机三个维度的方差分析显示,男性已婚未育青年对生育重要性的认知显著高于女性已婚未育青年,男性已婚未育青年的生育信心水平和生育准备程度虽然略高于女性已婚未育青年,但二者之间的差异不明显。这在一定程度上表明,受传统生育文化影响,男性更加重视生育,这与本研究的对生育重要性的认知性别假设是一致的。但是与本研究的生育信心性别假设判断不同,女性的生育信心并没有明显低于男性,所以根据女性生育成本高于男性而推断女性的生育信心低于男性是需要被检讨的。需要说明的是,本研究对生育信心的操作化包含了被访者对夫妻双方身体健康的信心、夫妻双方时间精力的信心、家庭经济条件的信心和家庭照顾的信心,测量出来的生育信心不是某个单一向度的信心,而且对家庭生育条件的综合信心,因此,男性和女性没有明显差异是可以理解的。

从年龄来看,随着年龄增长,已婚未育青年对生育重要性的认知和生育准备程度都有显著提高,但他们的生育信心水平却有所下降,尽管下降幅度不明显。据此,可以将生育信心水平提升作为大龄已婚未育青年生育支持政策的一项重点工作内容。需要说明的是,本文研究对象的年龄范围是20—34周岁,这一年龄段的已婚未育群体有其自身特点,对于其他年龄段的育龄人群而言,年龄与生育动机三个维度之间的关系可能与上述研究发现并不相同,需要做进一步探讨。

在受教育程度方面,已婚未育青年的受教育程度越高,其对生育重要性的认知、生育信心水平、生育准备程度反而显著降低。这在一定程度上支持了学界对人们的生育意愿随着受教育程度上升而下降的判断。至于经济收入,研究发现,随着家庭收入水平提升,已婚未育青年对生育重要性的认知、生育信心水平和生育准备程度的确会上升,但是到达顶点之后会有一定程度的下降。总体上,本文的研究发现在一定程度上支持了人们的经济收入水平与生育意愿呈倒U型曲线关系,但不是对称的倒U型曲线。

作为一项探索性研究,生育动机三维结构提醒我们,人们的生育动机不是单向度的,而是存在多个维度。对育龄人群生育行为的预测和解释需要关注生育动机三维结构。例如,生育动机三维结构为我们理解生育意愿与生育行为之间的背离提供了一个有价值的解释框架——生育意愿之所以没有转变成生育行为,可能是因为生育信心不够,或者生育准备不足。

另外,本研究对于提高生育支持政策的精准性以及评估生育政策的有效性有参考价值。未来的生育支持政策设计可以进一步明确是针对育龄人群的对生育重要性的认知,还是以提升育龄人群的生育信心为着力点,还是瞄准育龄人群的生育准备程度;在科学评估育龄人群生育动机三维结构基础上,可以有选择性地将三维结构中的短板作为干预目标,从而提高生育支持政策的精准性。例如,最近,国家实施一对夫妻可以生育三个子女政策。从政策落地以及更好地达到政策预期效果角度来说,有必要关注已生育二孩家庭生育三孩的重要性、生育三孩的信心以及生育三孩的准备程度,从而提高三孩生育配套政策的精准性。

最后,交代一下本研究的不足和需要进一步讨论的议题。作为一项探索性研究,本文的研究结论需要更规范的抽样调查数据来检验。另外,本文的研究对象是已婚未育青年群体,这一群体的生育动机三维结构不仅和其他年龄段的育龄人群可能不一样,而且与人们的二孩、三孩生育动机三维结构可能也不同,未来研究有必要关注其他育龄群体的生育动机三维结构,并进一步厘清生育动机三维结构与生育行为之间的关系。

参考文献:

[1] 陈蓉.中国大城市不同人群生育意愿的变迁趋势及比较研究:以上海市为例[J].人口学刊,2020(1):17-29.

[2] 郑真真.生育意愿的测量与应用[J].中国人口科学,2014(6):15-25.

[3] 顾宝昌.生育意愿、生育行为和生育水平[J].人口研究,2011(2):43-59.

[4] 贾志科. 20世纪50年代后我国居民生育意愿的变化[J].人口与经济,2009,(4):24-33.

[5] 风笑天.城市青年的生育意愿:现状与比较分析[J].江苏社会科学,2004(4):171-185.

[6] 风笑天,张青松.二十年城乡居民生育意愿变迁研究[J].市场与人口分析,2002(2):21-31.

[7] 馬小红,候亚非.北京市独生子女及“双独”家庭生育意愿及变化[J].人口与经济,2008(1):15-18.

[8] 马志越,王金营.生与不生的抉择:从生育意愿到生育行为:来自2017年全国生育状况抽样调查北方七省市数据的证明[J].兰州学刊,2020(1):144-156.

[9] 张霞,夏巧娟. 生育意愿与生育率研究进展[J].经济学动态,2018(12):108-120.

[10] 宋健,陈芳.城市青年生育意愿与行为的背离及其影响因素[J].中国人口科学,2010(5):103-110.

[11] 杨菊华.意愿与行为的悖离:发达国家生育意愿与生育行为研究述评及对中国的启示[J]. 学海,2008(1):27-37.

[12] 贾志科,罗志华,风笑天.城市青年夫妇生育意愿与行为的差异及影响因素:基于南京、保定调查的实证分析[J].西北人口,2019(5):69-79.

[13] 张建武,薛继亮.广东“80后”生育意愿及其影响因素研究[J].南方人口,2013(2):10-18.

[14] 许光.低生育水平下城市青年生育意愿的经济约束与政策突破[J].中国青年研究,2011(5):77-81.

[15] 风笑天.青年个体特征与生育意愿:全国12城市1 786名在职青年的调查分析[J].江苏行政学院学报,2009(4):62-68.

[16] 贾志科,罗志华.我国生育意愿研究述评与展望(1982—2016年)[J].河北大学学报(社会科学版),2018(1):152-163.

[17] 庄渝霞.不同代别农民工生育意愿及其影响因素[J].社会,2008(1):138-163.

[18] 李翔,赵昕东.全面二孩政策效果是否显著?——基于福建地区二孩生育意愿的调查研究[J].东南学术,2019(4):118-129.

[19] 赵梦晗.女性受教育程度与婚配模式对二孩生育意愿的影响[J].人口学刊,2019(3):16-27.

[20] 梁宏.从生育意愿到生育行为:“全面两孩”政策背景下二孩生育决策的影响因素分析[J].南方人口,2018(2):1-14.

[21] 徐巧玲.收入不确定与生育意愿[J].经济与管理研究,2019(5):61-73.

[22] 王广州,张丽萍. 到底能生多少孩子?——中国人的政策生育潜力估计[J].社会学研究,2012(5):119-140.

[23] 靳永爱,赵梦晗,宋健.父母如何影响女性的二孩生育计划:来自中国城市的证据[J].人口研究,2018(5):17-29.

[24] 曾远力.青年女性生育二孩决策和家庭支持关系研究[J].当代青年研究,2018(3):90-95.

[25] 王军,刘军强.在分歧中寻找共识:中国低生育水平下的人口政策研究与演进[J].社会学研究,2019(2):219-246.

[26] 杨菊华.生育支持与生育支持政策:基本意涵与未来取向[J].山东社会科学,2019(10):98-107.

[27] 吴秉羲,唐洁.“全面二胎”政策下 ≥ 35 岁女性二胎生育意愿及影响因素分析[J].中国公共卫生,2019(12):1 685-1 689.

[28] 周晓蒙.经济状况、教育水平对城镇家庭生育意愿的影响[J].人口与经济,2018,(5):31-40.

[29] 风笑天.问题与路径:二孩生育意愿研究中的定量方法与定性方法[J].学习与探索,2019(6):33-42.

[30] William R. Miller,Stephen Rollnick.動机式访谈法:帮助人们改变[M].郭道寰,王韶宇,江嘉伟,等译.上海:华东理工大学,2013.

[31] Kamilla Karlsen,Peter Humaidan,et al. Motivational interviewing:a part of the weight loss program for overweight and obese women prior to fertility treatment[J]. Gynecological Endocrinology,2013,29(9):839-842.

[32] Mukamuyango J,Ingabire R,Parker R,et al. Motivational interviewing to promote longacting reversible contraception among Rwandan couples wishing to prevent or delay pregnancy[J].American Journal of Obstetrics & Gynecology,2020,222(4):S919.e1-S919.e12.

[33] 郑卫东.生育文化研究述评[J].南方人口,2005(4):31-38.

[34] 杨菊华.单独二孩政策下流动人口的生育意愿试析[J].中国人口科学,2015(1):89-96.

[35] 段继红,苏华山,张成.生育成本对二孩生育的影响[J].当代财经,2020(1):17-27.

[36] 李芬.工作母亲的职业新困境及其化解[J].东南大学学报,2015(4):12-20.

[37] 王记文.低生育率背景下中国的生育意愿及其影响因素研究——基于CGSS(2010—2015)重复调查数据的分析[J].西北人口,2018(4):73-88.

[38] 郭志仪,祝伟.甘肃省居民生育意愿与生育目的的调查研究[J].西北人口,2009(5):42-46.

[39] Jain Anrudh. The Effect of Female Education on Fertility:A Simple Explanation. Demography,1981,18(4):577-595.

[40] Kravdal ?ystein & Ronald Rindfuss Changing Relationships Between Education and Fertility:A Study of Women and Men Born 1940 to 1964. American Sociological Review, 2008 ,73(5):854-873.

[41] De Tray,Dennis N. Child quality and the demand for children[J]. Journal of political economy,1973,81(2):70-95.

[42] 何明帅,于淼.家庭人均收入、代际社会流动与生育意愿[J].劳动经济研究,2017(5):117-140.

责任编辑:汪效驷