亚洲象与人类一路相行

● 一个男人在流浪 文 金铃儿 玉琳 编

亚洲象(别名印度象、大象、老象)是象的一种,属于长鼻目象科动物。其眼小耳大,耳朵向后可遮盖颈部两侧;四肢粗大强壮,前肢5趾,后肢4趾;尾短而细,皮厚多褶皱,全身稀疏短毛;头顶为最高点,体长5~6米,身高2.1~3.6米,体重达3~5吨,是亚洲现存的最大陆生动物。中国的亚洲象仅分布于云南省南部与缅甸、老挝相邻的边境地区,数量稀少,属于国家一级保护动物。

亚洲象的物种起源

已知象的最早祖先是满利象兽,也称始祖象,生活于始新世晚期到渐新世早期的北非。始祖象有36枚牙齿,其上颌的第二门齿较突出,以后可能演化为象的巨牙。它们的鼻骨也稍稍前伸,也许当时就有一个短的象鼻了。

至渐新世,始祖象演化出埃及象兽。埃及象兽再演化出古柱牙象。这两种象上颌的一对门齿已显出象牙的形式,鼻骨开始前伸,以支持一对原始的象牙。这些象的牙齿总数已减少到26枚。但它们的下颌仍相当突出。

始祖象类似猪与貘,体型比现代象小很多,肩高只有约70公分,身长约3米。

到了中新世,从埃及象兽演化出掩齿象和嵌齿象。掩齿象的象鼻已有相当长度,牙齿总数约12枚。象牙已相当突出,下颌也较短,可能是现代象的祖先。嵌齿象因下颌很长,被认为是发展的一个侧支。

古柱牙象在美洲上新世演化出柱牙象,于更新世灭绝。柱牙象居住在森林里,牙齿上有乳头状尖突,适于切割树枝和根。掩齿象在上新世演化出猛犸和现代象。猛犸与现代象十分相似,主要区别是猛犸的牙有一定程度的弯曲。

根据考古发掘、历史文献等方面的资料,可以看出近6000~7000年前中国野象分布区域是极为广阔的。

亚洲象化石在中国秦岭、淮河以南更新世中、晚期地层中均有发现,已报道的化石虽很少,但是追溯到中世纪,长鼻类动物化石的分布却很广。早在20世纪30年代古生物发掘工作中就发现,中国河南安阳殷墟距今3000~4000年前的遗址中有亚洲象遗骨,殷墟出土的甲骨文也有关于野象的记载。近年来在一些新石器时代遗址的考古发掘中,又发现有近6000~7000年前的亚洲象遗骨。

中国历史文献中有大量文献记载中国中原地区亚洲象的分布信息。这些地点不仅有亚洲象化石发现,而且有相关历史文献记载,如河南安阳殷墟、江苏扬州、浙江绍兴、广西灵山等地,在较长的历史时期有亚洲象生存。福建的漳州、漳浦,广东的潮州、潮阳、汕头、惠州、恩平、海康,广西的博白等地有多次历史文献记载,表明这些都是亚洲象频繁活动的地区。

云南不仅有亚洲象化石的发现、众多的历史文献记载,而且至今还有一定数量野象的分布,表明此地区向来为野象适宜的生存、栖息地。由此可以看出,7000多年以来,中国野象的分布曾北起河北,南达雷州半岛南端,东起长江三角洲的上海马桥附近,西至云南高原盈江县西部的中缅国境线。亚洲象化石发掘地点及历史文献记载地点由北向南增多,表明亚洲象分布由北向南迁移的总趋势。

诗经中提到“四牡翼翼,象弭(mǐ)鱼服”,象弭指用象牙装饰两端的弓。

前进的人,消退的象

无法回避的是,在商朝,中原地区的气候已经开始发生变化,黄河流域的冬季气温已经不足以支撑象、犀牛等畏寒生物的生存。到了战国时期,《韩非子》里写到“人希见生象也”,说明在当时的中原地区,野象或许并未彻底绝迹,但已经十分罕见。人口和农业的发展也导致大量栖息地被开垦,中国的象群逐渐消退到淮河一带。

人类活动和气候变化这两个因素中,哪一个对中国境内象的分布影响更大呢?必须承认,气候变化是一个长期的重要原因,但它造成的影响,却似乎远不如前者迅速。

一个典型的例子是,在南北朝时期,由于连年战乱导致人口减少和农业衰退,中原地区的次生林面积重新扩大,淮河流域的亚洲象种群不仅停止了衰退,甚至还有向北扩散的势头。当时记载“承圣元年(公元552年)十二月……淮南有野象数百,坏人室庐”,在隆冬年底,还能出现数百头规模的野象,可见当时的环境还能支撑象群生息,不过这句话里也同样折射出了当时激烈的人象冲突。

到了盛唐,中原文明再次迎来稳定的增长期,活跃的农业活动再次压缩了野象的栖息环境。在贞元二年(公元786年),反叛的李希烈在唐州抓获一头野象,由于当时长江以北已经极少出现野象,李希烈大喜,以为这是祥瑞,但同年四月,他被部下毒死了。

北宋初年,气候发生了一次短暂的回暖,一度萎缩到长江流域的野象,偶然间再次出现在淮河附近甚至更北的地区。可惜这只是短暂的回光返照,靖康之乱之后,为躲避战火,大量中原人口南迁,中国的南北人口比例第一次出现逆转。随着人口南迁,野象栖息地逐渐消失、破碎,国内的野象迅速萎缩到福建、两广和云贵一带。

18世纪中叶,英法两国为争夺南印度的利益而爆发卡纳蒂克战争,战象依然参与其中。

这一人进象退的格局一直持续到明清时期,到了近现代,中国的象群就只零星地出现在云南南部了。现代的研究认为,云南现存的亚洲象与曾经分布在中原的亚洲象并非同一亚种,而这一分布在中原暂时被命名为中国象的亚种,最晚在明清时期就彻底灭绝了。

展现高加米拉战役中波斯战象的画作。不过,现代的史学家普遍认为,当时的波斯战象可能并未来得及投入实战。

象战:战场上的庞然大物

在唐朝,无论是民间还是王室,对大象可是一点也不陌生:开放包容的大唐,吸引了周边许多小国进贡,其中南方诸国的贡品里就不乏已经被驯服的象。最喜欢进贡象的恐怕要数今天越南中部的林邑国,有记录显示,林邑国总共33次派出遣唐使,其中有12次都是带着大象来的,最多的一次有20多头。

林邑国进贡的象不仅乖巧听话,还“能跳善舞”,深得唐代统治者喜爱。林邑国驯服象的历史久远,但象对他们来说可不仅仅是玩物,其国内“不设刑,有罪者使象践之”,在军事上更是拥有庞大的战象队。在与南朝刘宋和隋朝交战的时候,他们都大规模地使用过战象。在玄宗开元八年,南天竺国就曾请求大唐支援战象和兵马,用来作战。可以想象,这时唐朝的战象应该是很成规模的,不然又如何支援外邦呢?

在我们的印象里,象似乎是善与憨厚的代表,尤其是体型稍小的亚洲象,更是以高智商和温顺著称。但历史偏偏和我们开了一个玩笑:曾让一向骁勇的亚历山大大帝心有忌惮的战象,恰恰就是亚洲象。

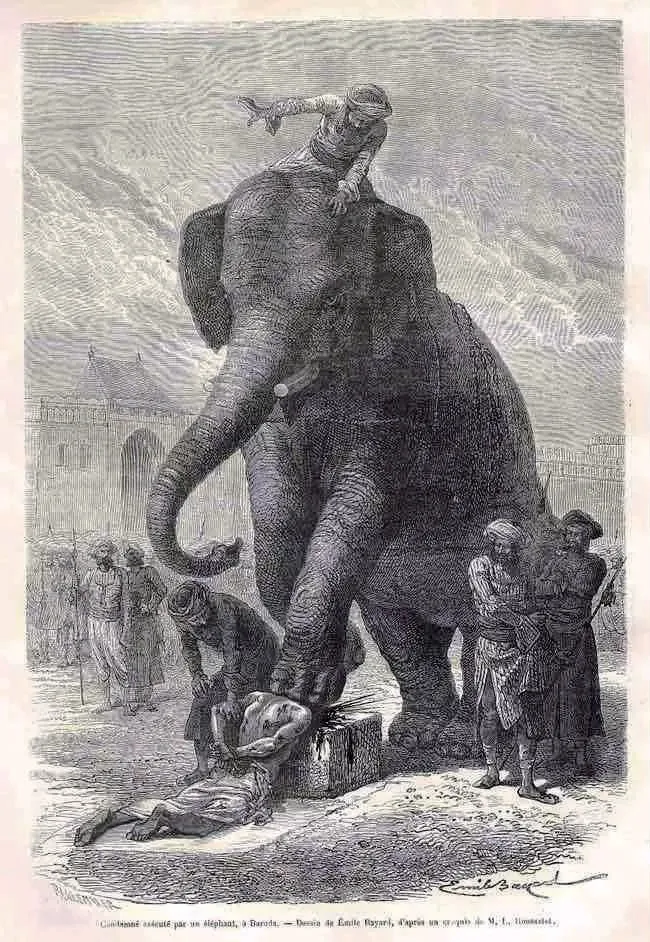

象刑是一种刑罚手段,在唐朝对中南半岛诸国的描述中,准确地记载他们对犯人“以象践之”。

许多文明将象的威力发挥到了极致,除了使用其冲击敌阵,一些战象的象牙上还被套上利刃,可谓锐不可当。

在有关马其顿人对东方宏大征伐的记述里,总是会提到公元前331年那极不寻常的一夜:在与波斯帝国决战的前夜,自诩为世界之王的亚历山大略显惶恐不安。战前侦查发现,敌方不仅人数众多、装备精良,还坐拥有利地势。不过,亚历山大大帝似乎对这些还不太在意,唯独令他苦恼的是波斯阵列的最前方,居然出现了15头全副武装的大象。

看起来温顺的亚洲象之所以被用作战象,或许是因为相比于更加威猛的两种非洲象来说,亚洲象更容易被驯服。在古印度的史诗中,就多次出现过关于战象的记载。甚至有人认为,波斯人使用战象的战术,就是从印度学会的。

不难想象,在依赖冷兵器和队列阵型作战的年代,一头全速冲锋的大象可以对敌人产生何等程度的冲击与震撼。尽管在这场著名的高加米拉战役中,波斯战象还没来得及投入实战就被俘获,但亚历山大还是敏锐地意识到它们的重要性,并将其投入到了几年后的征伐中。

不过,这些战象并没有给马其顿人带来什么优势,因为马其顿人接下来的对手,恰好是最早将大象投入战争的印度。

其实,最早发现亚洲象战争潜力的可绝非印度一家。在遥远的东方,擅长兵伐的中国人也将目光投射到这种巨兽身上——周成王登基初期,殷商遗民反叛,“商人服象,为虐于东夷”,就曾给前往平叛的周公旦带来了不小的麻烦。在中国春秋时期,吴国伐楚,楚军也摆出了“火象阵”来御敌。

不过,印度和之后的地中海文明、中南半岛文明一直将象的战争用途沿用到了近代,而中国的战象却逐渐销声匿迹,以致于我们只能在楚河汉界的棋盘上揣摩群象出击的英姿。中国的象怎么了?

答案简单又直白:我们和象的缘分太浅,当文明逐渐发展起来的时候,象已经渐行渐远了。

在夏商时期,象还是黄河流域的常见物种,在殷墟出土的甲骨文中,还经常记载着商王狩猎的场景——“辛亥……获象十”“乙亥……获象七”“辛卯……象二”。实际上,夏商及更早之前的遗址挖掘表明,在很长时间里,黄河流域曾经有过一个温暖湿润的时期,在当时,华北地区还有大片的原生竹林,野水牛、犀牛和亚洲象在此可以安然越冬,商人因此获得了足够的野象资源用来驯服,作为军用自然也是很正常的。

更值得一提的是,商代对象资源的利用并不局限于役使。在当时已经流传着“肉之美者,猩猩之唇……髦象之约”的说法,后世吕不韦解读认为,“约”指的就是象鼻。这体现了我们大吃货国什么都要尝一尝的秉性,怕是在商朝老祖宗们的身上就开始发扬光大了。

精美的牙雕工艺品

威胁:能不能保住象牙?

不过,与中国野生亚洲象持续消退的趋势相反,国人对象制品的需求却一直在升温。

无论是东方还是西方,对象牙的利用都有着久远的历史。根据记载,中国人利用象牙的历史可能有7000年之久,在周朝的“百工八材”中,象牙工匠和象牙材料已经占据了重要的地位。在佛教传入之后,象与佛陀及诸多菩萨的联系,更使其成为神圣、高贵的象征,这使得国人对象牙制品的推崇达到巅峰:富贵人家使用象牙雕刻打磨的家用品(筷子、印章),朝廷重臣使用象牙笏(hù)板,牙雕工艺品和宗教用品更被视为珍宝。

在野生象资源逐渐枯竭之后,从宋代开始,国内就已经大量进口象牙以满足需求。与此同时,深受佛教文化影响的南亚、东南亚各国以及日本,也对象牙资源颇为渴求。

香港海关查获多达7吨的象牙

唐代普贤菩萨骑白象雕像(左)

在印度的西孟加拉邦,一群人向一对亚洲象母子投掷燃烧的焦油球后,母子俩匆忙逃离现场。

然而因为生长、繁殖周期长,自然增长速度很慢,象始终未被人工驯化,而且由于人类活动造成的栖息地减少,亚洲象的种群迅速萎缩。到了1973年,其种群数量已经下降到危险的境地,作为首批濒危野生动物物种被列入了《濒危保护野生动植物物种国际贸易公约》(CITES)附录Ⅰ中,公约规定自1973年起,全面禁止包括象牙在内的亚洲象制品的国际贸易。

可如此一来,旺盛的市场需求就把象牙来源转移到了尚未列入该附录的非洲象身上。由此带来的结果是,两种非洲象的种群数量也快速下滑,很快就进了CITES附录Ⅰ。

禁令对于非法盗猎者来说毫无约束,只有从需求源头动手,才能有效地遏制象牙贸易所带来的伤害。2015年,中国与美国共同宣布,两国将暂停象牙的进口。这是一个积极的信号,中国曾经是全球最大的合法象牙消费市场和最大的非法象牙消费市场,美国是第二大非法象牙消费市场,两国宣布全面禁止象牙消费市场,对遏制非法盗猎和象牙走私是有极大作用的。可惜的是,这一共识仅仅生效了一年,美方就又重启了象牙进口。

中国禁止象牙进口的举动起到了一定的效果,但国内合法的象牙贸易仍在进行,并且有大量来源非法的象牙混入其中。随后,中国在2017年12月31日宣布全面禁止任何象牙贸易,这一举动受到各方的称赞。

在泰国这种相对拥有大量野生亚洲象的国家,至今依然可以轻松地买到象牙制品,这是因为各国国内的贸易几乎不受CITES的管控。除此之外,许多国家还在持续地、大量地从野外捕获小象,通过棍棒、钩子、饥饿使它们屈服,从而用来表演或役使。

这些被压迫的象时有伤人举动。你可能还记得,2017年12月,一个中国旅行团在泰国乘骑大象后1死2伤的事件。

在中国古籍中就记载过人象冲突,在亚洲象栖息地被极度压缩的今天,这种冲突更是成为普遍存在的常态——包括中国西双版纳在内的亚洲象现存分布区里,时常发生象群毁坏农田和房屋后遭到农民报复的悲剧。

在亚洲象与人类相伴相行的悠远路途上,它们或是扮演令人生畏的战争机器,或是成为佛陀的象征,亚洲象的辉煌故事或许已经过去,但故事依然需要讲述——讲述历史,对历史本身或许已不重要,但对未来却至关重要。这不,亚洲象的故事又上演了。