高校运动队的定位及发展模式研究

李首一

1 前言

2002年8月教育部颁布并施行的《全国普通高等学校体育课程教学指导纲要》中明确指出:应把校运动队及部分有运动特长学生的专项运动训练纳入体育课程之中。目前,在校运动队训练中,有很大一部分内容还是在遵循传统教育模式,利用课余时间或以赛前突击的形式对学生进行集中训练,但这种训练模式往往很难提高校运动队的竞技水平。如何按照教育部的政策方针进行高校运动队训练工作的改革,进而提高校运动队的训练水平,并准确定位目前校运动队在各阶段学校体育中的位置,是值得体育工作者们深思的重点问题之一。

2 高校运动队在学校体育中的作用

2.1 高校运动队在学校体育中的自习作用

学校体育对当代学生在专业技能知识、身心素质、思想品德等方面都拥有不可或缺的重要作用。校运动队作为开展学校体育工作的一部分,有着特殊的作用和意义。作为校运动队队员来说,要坚决杜绝因各种原因产生的无所谓、不在乎、自由散漫等不良作风,既要发挥自己在身体素质和运动技能方面的优势,还要在意自身在文化课学习方面的劣势,通过对自身的严格要求,养成自律的生活和积极的训练及学习态度,不断提高自身各方面的能力。培养一支竞技水平高、品德素质好且文化知识过硬的大学生运动队伍,始终是所有高校运动队建设和实行的重要目标。因此,高校运动队要具备文化知识和体育技能的自我完善能力。

2.2 高校运动队在学校体育中的示范作用

一直以来,体育运动都被认为是朝气蓬勃的群体活动,特别是在高校这个充满活力的环境中。由于体育本身就充满超强的亲和力、感染力、吸引力,运动队队员作为各种体育项目的从事者,在广大学生心里有着非同一般的感染力和影响,校运动队队员往往会成为身边很多同学和校友的偶像,很多学生对高校运动队或队中某个运动员的关注和喜爱超过了其他方面表现优异的同学,这些同学们从内心就愿意去学习和关注体育“明星”,校运动队作为校园里备受关注的团体,应发挥其自身优势,成为推动学校体育建设的示范者。因此,校运动队不但要在比赛中和日常训练中不断提高自身运动水平,取得较好的运动成绩,还要起到带动学校体育工作的开展,提升校内体育竞赛水平的整体提升,展示体育运动独有的魅力,吸引更多身边的学生参与并参加到体育锻炼中来。

2.3 高校运动队在学校体育中的引领作用

高校运动队队员,应充分利用好“明星”效应,在学校体育中起到带动和引领的作用。运动队在比赛和训练中,吃苦耐劳、顽强拼搏的精神本身就具有榜样的力量,精彩的校内外比赛与其所营造出来的氛围,非常能感染到身边的其他同学。它能吸引更多对体育锻炼不感兴趣的学生参加到体育锻炼当中来,从而尽可能地促使他们养成终身体育的意识,进而又提高了大学生体制。此外,校运动队还能充分展示本校园体育文化,弘扬体育精神。因此,一举一动、一言一行都能体现体育的精神,这应该也必然是每个学生运动员应负的责任。

3 高校运动队的定位

能够按照自身实际情况构建高校运动队,主要是结合学生的具体情况和学校的相关建队标准,选拔出相对具备某项特长的学生,通过这种形式可以使学生的体育和文化生活得到更有效的丰富,进一步营造出更积极向上的体育文化氛围,使学校的凝聚力,向心力得到显著提升,对于提升学校的社会满意度也有着十分关键的作用。而在全新的形势下,进一步实现全民健身,发展终身体育,发挥校运动队在阳光体育中的示范和引领作用,使阳光体育运动得到更有效的开展,并呈现更大的效益,这是我们需要持续关注的焦点,而重新审视高校运动队在整个学校体育中的定位尤为重要。

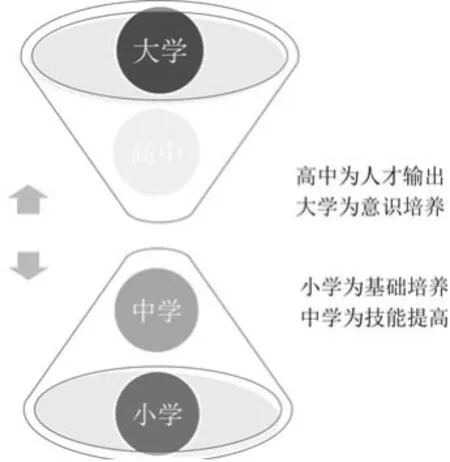

大部分人认为高校运动队在所有学校体育中的位置应是金字塔塔尖的位置,是“食物链”的顶端,通过研究发现其结果并不其然,各阶段学校体育中校运动队并不是以金字塔的形式分布,而是以沙漏状展现的,如图1所示.

图1

高校运动队的水平在各阶段校园体育中并不是以金字塔所呈现,更不是如图所示那样颜色越深水平越高。

如图2所示,大学阶段校运动队,只是处在沙漏的最上端,也就是说已经过了基础培养,人才输出阶段,大部分到大学阶段的学生,在身体机能、运动能力、体力储备、运动寿命、技能专业上来看参加校运动队的学生普遍都是个人爱好或选拔人才淘汰的学生,那么在这个阶段下,高校运动队应以哪种模式继续发展下去才是研究的重点!

图2

4 高校运动队发展模式

通过以上对高校运动队在学校体育中的作用研究和在各阶段学校体育中的定位研究中不难发现,高校运动队大部分参与的学生技术水平一般,甚至是兴趣大于技能基础,而校运动队在学校体育中的作用又是举足轻重的,那么在校队的发展模式中我们就应该提出更高的要求,或是找出发展的重点。

本研究认为作为大学阶段的校运动队应以梯队的形式,以培养学生兴趣为路线,培养学生终身体育意识为本,以培养个别技能突出的学生继续深造为特点,开展高校运动队的发展模式。

4.1 校队梯队建设

大学生的课余时间并不少,所以选择课余体育锻炼的同学不在少数,大多数学生会参加体育社团,而体育社团大多时间都是由负责社团组织的同学来教授或带领社员们进行体育锻炼,一是不能得到专业的技术指导,光靠体育课课堂上所学到的知识维持课余体育锻炼,二是根本无法跟更高水平的校运动队联系在一起。通过梯队的形式,将参加社团的同学按技术水平分出层次,定时对梯队的学生进行专业的技术辅导,定期安排梯队同学与校队合练,更好地让梯队同学看到自身的差距,这样既能为校运动队储备力量,防止人才流失,又能解决学校体育社团缺乏专业老师培训问题,充实了学生们课余体育锻炼的质量,从而提高其对体育锻炼的兴趣,增强其体质。

4.2 培养学生终身体育意识

如今高校中大部分从事课余体育锻炼的同学都是因为个人爱好,或是之前接触过相应体育技术培训,这些同学就是终身体育的“潜在客户”通过课余体育锻炼很容易就可以在他们心里种下终身体育的种子,怎么培养更多的同学建立终身体育的意识呢?校运动队正是一个很好的媒介,在重新定位下的高校运动队主要目的不是培养专业运动员,而是通过更有效的训练方法及训练手段,更大限度的培养参与学生的终身体育意识,先让这些学生把体育锻炼作为今后学习,生活的一部分乃至成为社交的工具和手段,通过在校运动队的训练,进而参加市级或全国组织的比赛,取得相应较好的成绩,吸引更多的学生参与到体育社团来,既填充了社团参与人数,又增加了梯段储备,从而让更多的学生参加到课余体育锻炼中来,进而培养更多的学生终身体育的意识。

4.3 重点培养个别学生继续深造

在校运动队发展过程中,必定有一些技术突出的学生,他们不但热爱这项体育运动,还有很多学生希望今后从事的职业与其相关,所以体育教师应重点关注此类学生,帮助他们更好地提高技术能力,从而帮助他们能获得通往更高水平的领域进行进一步深造,通过这些学生的成功,不仅能吸引更多学生参与到体育锻炼中来,又能使学生谋得更多的就业道路,其做法的本质还是能促使更多的学生参加到体育锻炼中,培养更多的学生养成终身体育的意识,增强自身体质。

5 总结

高校运动队在各阶段学校体育中重新定位下,通过对校运动队的发展模式进行研究得出,以学校体育社团为基础,以校运动队为依托,建立完善的梯队体系,通过梯队的完善,增加校队的人才储备,吸引更多的人才加入校队,取得更好的运动成绩,从中发现有意愿进一步深造的学生,重点培养,从而吸引更多的学生加入体育锻炼中,更广泛的培养其终身体育意识。如图3所示发展模式中的每一个环节是环环相扣,相辅相成,相互依存,但其根本终归于让更多的学生参加体育活动,增强学生体质,培养终身体育意识。

图3