《史记》的疾病书写*

宋亚莉

(青岛大学 文学与新闻传播学院,山东 青岛 266071)

有关《史记》中的医疗书写,学者们大多集中在扁鹊、淳于意等医者的医术、医理、医道上。此外,有的学者对《史记》中的“大疫”等有所关注,认为这些记载表现了司马迁天人之际的思考。[1]但有关《史记》具体篇章中的疾病,还很少有人做专门的讨论。本文拟从《史记》涉及的疾病内容入手,尝试探讨《史记》疾病书写的价值与意义。

“疾”字,甲骨文形如人中箭受伤。王国维《观堂集林·毛公鼎铭考释》曰:“疾之本字,象人亦下箸矢形,古多战事,人箸矢则疾矣。”[2](P128)小篆是会意字,增入牀字旁以人刻画生病时倚靠在病榻上的样子。疾与病都是病,秦汉时代,疾、病的含义有所不同,疾是小病,病是重病。(1)关于疾与病的区别,不少关于汉字解读的书籍中有所辨析,参阅赵武宏著《细说汉字》,大众文艺出版社2010年版,第338页。《韩非子·喻老》里讲扁鹊为桓侯看病,桓侯之病开始“疾在腠理”,十日之后,则“病在肠胃”,由轻及重,发展极快。[3](P396-397)(此事又载于《史记·扁鹊仓公列传》)《伍子胥列传》载:“伍胥未至吴而疾,止中道,乞食。”[4](P643)《孔子世家》载:“鲁大夫孟釐子病且死。”[4](P2312)显而易见,疾大多能痊愈,而病往往接近死亡。《史记》为史传文学,兼有历史、文学二者之长,其中所载“疾”多于“病”,这与生活实际是一致的。《史记》常通过疾病书写,凸显人物性格、命运,记录政权政治斗争,赞扬明君贤臣。疾病或是叙事的开端,或是叙事的结果,或是实现政治、军事目的的借口与托辞。

一、疾病与人物塑造

《史记》是以人物为中心的纪传体史书,其中的疾病书写主要从如下两个方面展开,有效地凸显了人物的性格特点。一是对人物生理疾病的书写。鲁迅的《汉文学史纲要》说《史记》创作“传畸人于千秋”,[5](P308)这里的“畸人”,出自《庄子》。《庄子·内篇·大宗师》载:“畸人者,畸于人而侔于天。”成玄英疏:“畸者,不耦之名也。修行无有,而疏外形体,乖异人伦,不耦于俗。”庄子所谓“畸人”乃是与世俗不同,但又能够“通天道”(掌握自然规律)的“异人”。在庄子笔下,这些人多形体畸形,如支离疏。成玄英疏云:“四肢离拆,百体宽疏,遂使颐颊隐在脐间,肩膊高于顶上。形容如此,故以支离名之。”[6](P180)这的确是《史记》中不少有身体之疾,却有特殊才能的人的写照。如人物之口吃,数次见于《史记》记载,《张丞相列传》记刘邦欲废太子事曰:

及帝欲废太子,而立戚姬子如意为太子……而周昌廷争之强,上问其说,昌为人吃,又盛怒,曰:“臣口不能言,然臣期期知其不可。陛下虽欲废太子,臣期期不奉诏。”上欣然而笑。既罢,吕后侧耳于东箱听,见周昌,为跪谢曰:“微君,太子几废。”[4](P3245)

周昌口吃,盛怒之下,口吃更明显,两个“期期”连用,生动描述其口吃之时言辞不清的状态。这也是成语“期期艾艾”之“期期”的来源。周昌的口吃,消解了刘邦的不满,巧妙地将刘邦的注意力转移到嘲笑他言语不清的口吃上,周昌本人直谏犯上的一面反而被忽略了。同样患口吃之疾的还有韩非、司马相如等:“(韩)非为人口吃,不能道说,而善著书。”[4](P2612)“相如口吃而善著书。”[4](P2699)二人虽因口吃之疾不善言谈,却能将思想托之书籍。而司马相如不仅口吃,还有消渴疾。或是因常遭疾病困扰,其人性格散淡、不慕官爵,“与卓氏婚,饶于财。其进仕宦,未尝肯与公卿国家之事,称病间居,不慕官爵”。[4](P2699)疾病的书写,使得人物更加真实可亲。而《平原君虞卿列传》则通过患足疾者与平原君的冲突来展示平原君的性格:

平原君家楼临民家。民家有躄者,槃散行汲。平原君美人居楼上,临见,大笑之。明日,躄者至平原君门,请曰:“臣闻君之喜士,士不远千里而至者,以君能贵士而贱妾也。臣不幸有罢癃之病,而君之后宫临而笑臣,臣愿得笑臣者头。” 原君笑应曰:“诺。”躄者去,平原君笑曰:“观此竖子,乃欲以一笑之故杀吾美人,不亦甚乎!”终不杀。居岁余,宾客门下舍人稍稍引去者过半。平原君怪之,曰:“胜所以待诸君者未尝敢失礼,而去者何多也?”门下一人前对曰:“以君之不杀笑躄者,以君为爱色而贱士,士即去耳。”于是平原君乃斩笑躄者美人头,自造门进躄者,因谢焉。其后门下乃复稍稍来。[4](P2875)

“躄”,跛,腿瘸;“槃散”,走路一拐一拐的样子;“行汲”,从井里提水;“罢癃”,指残疾,废疾。战国四君子之一的平原君赵胜,以“倾以待士”而闻名天下。躄者因遭嘲笑要求平原君杀美人,赵胜表面答应,实则不以为然,“观此竖子,乃欲以一笑之故杀吾美人,不亦甚乎”。结果一年之后,其门人过半离去,众人认为他“爱色而贱士”。最后赵胜迫不得已,杀死美人而向躄者登门道歉。躄者的自尊自爱、赵胜的轻慢而能改之状跃然纸上。不仅如此,司马迁将此事放在《平原君虞卿列传》的开篇,用意深远,突出人物性格之外,使得平原君赵胜与信陵君魏无忌的高下立分。

在《赵世家》中,年迈病足却有智有谋的老臣触龙,直言自己老病之苦,步步闲语,句句闲情,使得盛气凌人的太后最终同意以长安君为质:“太后盛气而胥之。入,徐趋而坐,自谢曰:‘老臣病足,曾不能疾走,不得见久矣。窃自恕,而恐太后体之有所苦也,故愿望见太后。’”[4](P2195)这里的疾病书写,拉近了人物沟通的距离,使得人物之间产生共情共鸣。司马迁笔下的人物如张良等,虽多病,却不妨碍人物的才能卓越、成绩斐然;甚至因为疾病,人物更多了几分通透与洒脱。《留侯世家》载:“张良多病,未尝特将也,常为画策臣,时时从汉王。”吕雉掌权时,张良以多病为由,远离朝堂,“留侯性多病,即导引不食谷,杜门不出岁余。”[4](P2483)

从上可知,同是口吃,文本展示了周昌的力谏为国,韩非、司马相如的善思著书;同是足疾,文本凸显了赵胜的徒有其名,触龙的以情动人。多病的张良,能够趋利避害,成为一代名臣,更能以多病为借口自保,远离政治斗争旋涡,与命运抗争。司马迁对人物某些先天疾病的叙述,充分展示了不同人物的性格、才能、命运。

需要补充的是,一是《史记》中还有不少关于人物奇貌的描述,这些内容在今天看来可能是疾病,但秦汉之际,史官不以为病,而是作为貌奇者必有异能的重要佐证。如《秦始皇本纪》载:“秦王为人,蜂准,长目,挚鸟膺,豺声,少恩而虎狼心,居约易出人下,得志亦轻食人。”[4](P297)有学者指出,“挚鸟膺”即鸡胸,“蜂准”是马鞍鼻,“豺声”表明有气管炎,此三者可以推测秦皇嬴政有软骨症,因为软骨症患者,骨头的发育反常,胸形、鼻形都会变异,而管炎是并发症。[7](P301)再如刘邦“左股有七十二黑子” ,[4](P437)从现实入手,很可能是皮肤类疾病,但在《史记》和历代史书之中,类似的相貌、形仪之奇,大多起着突出人物特异性、塑造人物性格的作用。

二是对人物“因事致病”的书写,这类疾病书写颇具特点,人物身体疾病只是表象,寻绎根源则多与精神疾病有关。由于《史记》所记人物多是权势显贵,更能引发读者的唏嘘感叹:即使是帝王将相,也是血肉之躯,有七情六欲,同样对命运不可把握。范增年七十而仕,其人好奇计,有谋略,本受项梁重用,然项梁死后,项羽虽尊其为亚父,却并不信用范增。刘邦用陈平离间之计,使项羽怀疑范增。范增一气之下,请求告老还乡,“行未至彭城,疽发背而死”。范增之病,虽有年老体弱、路途不适等原因,但根本的缘由则是心病。而项羽有一范增而不能用,如何能与刘邦争天下。从范增病死一事,项羽之性格亦得以展现。再如刘盈之病:

孝惠见,问,乃知其戚夫人,乃大哭,因病,岁余不能起。使人请太后曰:“此非人所为。臣为太后子,终不能治天下。”孝惠以此日饮为淫乐,不听政,故有病也。[4](P506)

刘邦死后,实际掌权的是吕雉。为了排除异己,巩固统治,吕雉开始清理可能威胁其子帝位的势力,戚夫人及其子如意首当其冲。吕雉残忍地将戚夫人制成人彘,并邀刘盈观看,也许本想母子同心,以解母子心头之恨,然刘盈仁慈懦弱,虽为帝王,却毫无谋略与危机感,并未从吕雉的角度考虑问题,只认为她太心狠手辣,母子竟然由此反目。刘盈大病,甚至想放弃皇位。这里的“病”是吕雉强势、母子反目的“果”。吕雉的霸道残忍,刘盈的仁弱,母子性格迥异而无法沟通等情形,均得以充分展现,使得读者无法真正厌恶吕雉,也无法真正同情刘盈。这里的疾病书写,也很好地展示了人物与事件的曲折与复杂。

范增病疽而死,刘盈岁余不能起,都是心病使然。司马迁对这类疾病颇为关注。类似的记载,如吕雉路见黑狗而病:“三月中,吕后祓,还过轵道,见物如苍犬,据高后掖,忽弗复见。卜之,云赵王如意为祟。高后遂病掖伤。七月中,高后病甚。”[4](P514)梁孝王“归国,意忽忽不乐。北猎良山,有献牛,足出背上,孝王恶之。六月中,病热,六日卒,谥曰孝王。”[4](P2536)“其春,武安侯病,专呼服谢罪。使巫视鬼者视之,见魏其、灌夫共守,欲杀之。竟死。子恬嗣。元朔三年,武安侯坐衣襜褕入宫,不敬。”[4](P3452)吕雉的路遇黑狗,梁孝王刘武的狩猎见怪牛,武安侯田蚡的见亡者,都是三人患病的直接缘由。而从更深层次来看,则是三人的心病:吕雉杀害无辜幼子赵王如意,刘武曾觊觎皇位不得而心怀恐惧,田蚡设计陷害窦婴、灌夫。这些内容里,疾病书写的视角突破了外在的身体疾病,而转向内在精神疾病的探索和关注,人物性格、命运因此得到更为细腻真实的表现。

《史记》中的疾病叙述与人物性格塑造、命运推进密切相关,是司马迁人物塑造的一种重要方法。疾病使得人物更加鲜活、立体、丰满,不仅写出了人物面对悲剧命运的不甘和无力,也使人性的弱点和闪光点获得了完美的展示。

二、疾病与王朝政治

问病、问疾、代病是《史记》中疾病书写的又一方式,这些内容记录贤臣明君、佞臣昏君在政权维护、王权更迭中的言行,将疾病与王朝政治密切联系,目的在于以史为鉴,为后世君臣治世提供参考。

问病一般指处在政治权力中心的两位人物,一位病重将死,一位以探病为由,询问国之要事。因为问的是“病”而不是“疾”,讨论的又是事关政权稳定的国家大事,因而司马迁的记载尤为详细。所谓人之将死,其言也善,问者出于真心,答者也往往能摒弃个人恩怨,从王权维护、统治巩固出发,坦诚回答。如管仲的临终嘱托:

管仲病,桓公问曰:“群臣谁可相者?”管仲曰:“知臣莫如君。”公曰:“易牙如何?”对曰:“杀子以适君,非人情,不可。”公曰:“开方如何?”对曰:“倍亲以适君,非人情,难近。”公曰:“竖刁如何?”对曰:“自宫以适君,非人情,难亲。”管仲死,而桓公不用管仲言,卒近用三子,三子专权。[4](P1806)

管仲预见到了桓公想对易牙、开方、竖刁三人委以重任,临死之前直言此三人杀子、倍亲、自宫行为违背常人常情不能重用。桓公虽是一代霸主,但晚年昏庸,任用奸佞。待其老病,果如管仲所言,易牙、竖刁等作乱,桓公下场凄惨:“桓公病,五公子各树党争立。及桓公卒,遂相攻,以故宫中空,莫敢棺。桓公尸在床上六十七日,尸虫出于户。十二月乙亥,无诡立,乃棺赴。辛巳夜,敛殡。”[4](P1808)桓公没有听管仲之言,又在继承者选择上犹豫不决,致使内斗激烈,国力衰弱身亡政衰,为天下笑。几代之后姜姓齐国亡,田氏齐国兴,追根溯源,此乃祸源之一。

再如刘邦病重,吕后探病,问刘邦百岁后,萧相国死后,谁来担任相国,刘邦说选曹参,吕雉问曹参之后如何,刘邦说王陵、陈平、周勃,然王陵需陈平辅佐,周勃“重厚少文,然安刘氏者必勃也,可令为太尉”,吕雉还想继续追问,刘邦说,“此后亦非而所知也”。[4](P491-492)经病榻问政,刘邦的睿智与远谋得以凸显。《萧相国世家》也记载:

何素不与曹参相能,及何病,孝惠自临视相国病,因问曰:“君即百岁后,谁可代君者?”对曰:“知臣莫如主。”孝惠曰:“曹参何如?”何顿首曰:“帝得之矣!臣死不恨矣!”[4](P2451-2452)

“恨”,在此指遗憾。萧何、曹参都是国之栋梁,二人虽不睦,但都是以国为重的忠臣良将,所以当刘盈询问谁可继他为相时,二人心有灵犀,萧何更是胸襟坦荡,直言选择曹参的话,自己死而无憾。在这里,读者既可以看到人物以国为重的优秀品质,又可以领悟汉初帝国能够迅速恢复发展、政权得以巩固的缘由。 临终嘱托也可归在问病中。又如《商鞅列传》载,魏国公叔座病,魏惠王亲往探病。魏惠王问公叔座之后谁可辅佐国家,公叔座推荐公孙鞅即商鞅,认为商鞅虽然年轻,但有奇才,可以托之国之大事。然魏惠王的反应是“嘿然”。公孙座明白了魏王不想用商鞅,转而告诫商鞅逃命,然商鞅却说:“王不能用君之言任臣,又安能用君之言杀臣乎?”[5](P2707)这里展现的人物很有层次感,公孙座能识人,在魏王之上,然商鞅的睿智更在二人之上。《史记》疾病书写中的“病榻议政”为后世君臣者提供了一种处理政事的典范。

问疾强调的是对病者的尊崇和安慰。因为问的是“疾”而非“病”,所以更倾向是一种收拢人心的政治行为。如“(齐)顷公弛苑囿,薄赋敛,振孤问疾,虚积聚以救民,民亦大说。”[4](P1813)“伍子胥谏曰:‘句践食不重味,吊死问疾,且欲有所用之也。此人不死,必为吴患。’”[4](P2649)“士卒次舍井灶饮食问疾医药,(司马穰苴)身自拊循之。”[4](P2626)“项王(羽)见人恭敬慈爱,言语呕呕,人有疾病,涕泣分食饮。”[4](P3168)为君者问疾得民心,为将者问疾拢军心,民心所向,有助于政权巩固。

《史记》中的疾病书写,还有代病。顾名思义,代病是指代他人承受病之苦痛。周公是司马迁笔下的披肝沥胆、全心为国的贤臣形象,《史记》中记载他两次代王受病:

武王病。天下未集,群公惧,穆卜,周公乃祓斋,自为质,欲代武王,武王有瘳。[4](P169)

初,成王少时,病,周公乃自揃其蚤沈之河,以祝於神曰:“王少未有识,奸神命者乃旦也。”亦藏其策於府。成王病有瘳。及成王用事,人或谮周公,周公奔楚。成王发府,见周公祷书,乃泣,反周公。[4](P1838-1839)

“穆卜”,恭敬庄严的占卜;“祓”,除灾求福的祭祀;“斋”,祭祀时的虔诚活动,如沐浴、独居等;“瘳”,病愈;“揃其蚤”,“揃”通剪,“蚤”通爪,剪下自己的指甲。周公旦为了国家安稳,先后为周武王、周成王祝祷,愿以身代病,两位王的病很快好转。先秦时期巫医史不分,巫官即史官,地位显赫,参与政治,始终与“天”有密切关系。或是缘于对周公的敬慕,或是为了保存史料,史迁在《蒙恬列传》再次谈及了周公代成王病事,只是祝祷的语词略有不同:“王未有识,是旦执事。有罪殃,旦受其不祥。”[4](P3117)文本以互文之法,记载了不同版本的周公祷病之词。《楚世家》也有类似的记载,楚昭王二十七年(前495年)十月,楚昭王病于军中。周太史建议将病“移于将相”,“将相闻是言,乃请自以身祷于神”,楚昭王拒绝移祸他人;太史占筮,“卜而河为祟,大夫请祷河”,楚昭王言“自吾先王受封,望不过江、汉,而河非所获罪也”,拒绝祷河。[4](P2070)楚昭王既不信移病之说,又不愿臣下代病,故而拒绝。历史发展到西汉,神学的迷雾渐渐散去,史官司马迁应该也知晓代病颇不可靠。因而这类疾病的书写,重点不在于“代病”能否真正发挥疗疾作用,而在于通过“代病”颂扬贤臣明君。

周公是孔子敬慕的人物,楚昭王拒绝将相“代病”的做法,也得到了孔子的称赞,而孔子又是司马迁敬慕的人物。在代病的书写之中,融入了不同时代人物的仰慕、尊敬之情。可见,司马迁的“病榻问政”、问病、问疾,都与国家大事、王朝命运密切相关,却又入情入理,引人思考。

三、疾病与生存策略

在《史记》疾病书写中,还有一类与生存策略密切相关,就是所谓的“称病”“称疾”与“谢病”。如《南越列传》记载,武帝时,南越王赵兴的丞相吕嘉位高权重,国内信服者甚多,声望胜于南越王,汉朝使者前来,“(吕嘉)有畔心,数称病不见汉使者”。[4](P3599)吕嘉称病,似在表明一种与汉对抗的态度。《郑世家》载:“子亹元年七月,齐襄公会诸侯于首止,郑子亹往会,高渠弥相,从,祭仲称疾不行。”[4](P2128)祭仲所以称疾,因为他知道齐襄公还是公子之际,子亹与之寻仇打斗过,祭仲认为此行凶多吉少,坚决不去,也劝阻子亹不要去,但子亹不听,最终子亹被齐侯“伏甲而杀”。再如《穰侯列传》载,魏冉是秦昭王的舅舅,无意为相,“魏冉谢病免相,以客卿寿烛为相”。[4](P2823)这里的“谢病”,其实只是借口,并非真的生病。

《史记》中关于“称病”“称疾”“谢病”内容较多,其中,“称病”二十一条;“谢病”十五条;“称疾”约十条。从这个统计看,“称病”“谢病”多于“称疾”,似乎因为“疾”较轻,故“称疾”不足以成为推托的理由,但在实际之中,“称病”“称疾”“谢病”二者含义区别不大。这种书写模式,在历史的发展中,逐渐沉淀成为我们民族与文化中司空见惯的处事方式,其重点不在疾病,而在于为何称疾或称病及后续的行动。(2)“因事致病”,豫让算是个案,梁其姿在其《面对疾病—传统中国社会的医疗观念与组织》(中国人民大学出版社2012年版)中谈及:“战国时代有名的刺客豫让漆身为厉,……自似厉病患者,并剪须去眉的故事,说明当时人对厉病患者的外形已经有一定的认识。”认为豫让为了复仇,故意使自己成为厉病患者,以避人耳目。

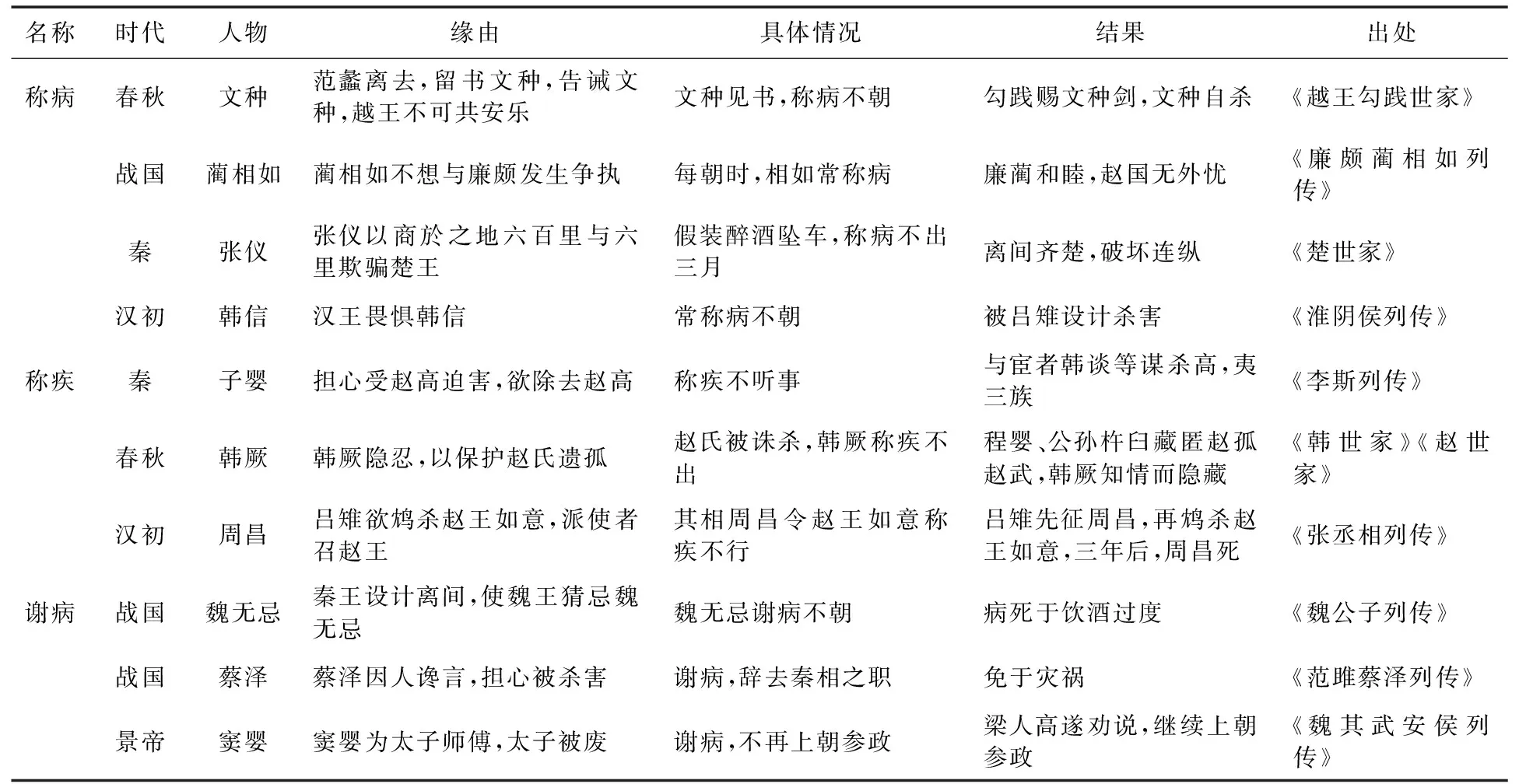

文帝时,吴太子(吴王刘濞之子)朝见,与皇太子博弈。二人因棋路争执,皇太子以棋盘击打之,失手打死了吴太子。吴太子归葬吴地,吴王刘濞非常生气,说:“天下同宗,死长安即葬长安,何必来葬为?”再次将吴太子遣丧长安。此后吴王“稍失藩臣之礼,称病不朝”“京师知其以子故称病不朝”。刘濞以诈病的方式表达自己对汉廷的不满,很快以“诛晁错、清君侧”为由挑起了七国之乱。当时,京师百官皆知刘濞是诈病,是对儿子无辜死去的反抗,也猜测到刘濞的“称病”之后可能会反叛。为了更清楚地解读疾病与生存策略,我们从《史记》中选取典型人物和事件,按时代先后列表如表1所示:

表1 疾病书写与政治生存策略

从表1中可以发现,处在政治权力中心的人物,其称病(疾)、谢病的原因,有因功高盖主而遭忌惮者,如文种、韩信、魏无忌;有因同僚争权而欲避让者,如蔺相如;有欲逃避灾祸以自保者,如子婴、韩厥、赵王如意、蔡泽、窦婴等。其中, 除廉颇、蔡泽等终得善终外,其他人物虽力图以称病(疾)、谢病委曲求全、隐忍避让,终难逃脱厄运而位高权重者不称病则已,称病则有变,往往导致不好的结果。在历史的发展中,称病与谢病逐渐形成了我们民族中一种特殊的处事方式。此外,军事上为了逃避战争,将领多称病:

汉二年,齐王田荣畔楚,项王往击齐,征兵九江,九江王布称病不往,遣将将数千人行。汉之败楚彭城,布又称病不佐楚。项王由此怨布,数使使者诮让召布,布愈恐,不敢往。项王方北忧齐、赵,西患汉,所与者独九江王,又多布材,欲亲用之,以故未击。[4](P3153)

黥布的两次称病,实为一种生存策略,楚汉相争多次呈现胶着状态,项羽虽暂处优势,但败亡之态已露,黥布此时称病,主要为了静观其变,保存实力。同样,魏豹首鼠两端,先是与刘邦合作,彭城之战中联合攻打项羽,没料想项羽善战,刘邦大败,魏豹“请归视亲病,至国,即绝河津畔汉”。[4](P3142)

从《史记》记载来看,军事上的称病记载较少,主要集中在楚汉之争、吕雉、文帝、景帝时期。此时,汉帝国的军事力量较弱,各方势力蠢蠢欲动,称病成为不少人保存实力、静观其变的借口。如汉朝初建,陈豨在代地反叛,刘邦亲自讨伐,“至邯郸,征兵梁王。梁王称病,使将将兵诣邯郸”,刘邦“使人让梁王”,彭越犹豫是否前往,部将扈辄建议直接谋反,彭越不想谋反,继续称病,然最终被刘邦设计囚禁在洛阳。梁王彭越之称病是保存实力、犹豫不决的无奈之举。[4](P3146)卢绾的情况与之类似,卢绾也许本无反叛之心,然陈豨部下告发卢绾参与陈豨反叛,刘邦渐老,疑心极重,面对卢绾的两次称病,直接派樊哙讨伐。之后刘邦与卢绾释疑,但不久,刘邦病死,吕雉多疑,卢绾逃入匈奴,死于胡地。[4](P3199)刘恒继位之前,并不了解长安情况,臣下建议刘恒“称疾毋往,以观其变”,刘恒一贯小心谨慎,不轻易冒进,称病只是暂时静观其变的托词。[4](P525)以上的“称病”多是托辞,借口,是生存斗争策略的体现,展现了秦汉之际波谲云诡、虚虚实实、尔虞我诈的政治、军事斗争,以及人物在斗争中力图获得生存空间的努力与抗争。

总之,《史记》中的疾病是人物性格、命运、事件、思想得以展开的线索,疾病书写使人物形象更加丰满、性格更加鲜明,也使历史事件更具张力。司马迁的疾病书写,蕴含着史家的政治理念与人文关怀,寄予了惩恶扬善、以史为鉴的思想,展现了个体生命抗争无常命运的勇气和力量,内蕴丰富,影响深远。

致谢:感谢青岛大学2018年“以学为中心”课程建设项目《史记导读》(RC1900011542)的资助。