大运河长三角中心区段文旅融合现状与发展路径

任唤麟,余敏辉

(淮北师范大学 a.大运河历史与文化研究中心;b.历史文化旅游学院,安徽 淮北 235000)

2019年2月以来,在大运河文化保护传承利用、文化公园建设等方面国家陆续出台了规划与方案,旨在挖掘运河丰富的历史文化资源,打造璀璨文化带、绿色生态带与缤纷旅游带,以“推动文化旅游合作发展”,实现“共建世界知名旅游目的地”的新目标,并提出运河国家文化公园建设以主题明确、内涵清晰、影响突出的文物与文化资源为主体,生动呈现其独特创造、价值理念和鲜明特色。近年来,苏皖浙沪等省市积极作为,通过签订合作框架协议,推进长江三角洲(简称长三角)文化和旅游发展战略的实施。作为建设中的现代文旅共同体,长三角文旅联盟联席会议,有望通过构建合作新机制和开放型新体系加强区域文旅融合。文旅部与国家发改委发布《大运河文化和旅游融合发展规划》,“引导大运河文旅融合从自由生长走向规范发展,从各自为政走向协调发展,从同质竞争走向创新发展”。这是大运河继申报世遗成功后,再度被重点关注,为运河文旅融合相关问题研究给出了新方向。

大运河成为旅游资源并引发研究者关注,较早为1997年关于实现运河苏杭线向旅游经营战略转变的探讨[1],以及1999年对沿线垄断性旅游资源与旅游开发潜力的分析[2]。此后的研究多以资源、开发模式、产品体系、线型空间、协作联动等为关键词,涉及文化、历史、商务、生态、世界遗产等领域。近年来的研究更关注运河文化带建设[3-5]、文旅融合与高质量发展[6-8]、沿线城市旅游开发[9-10]、建筑遗产旅游开发[11-12]、旅游体验[13]等方面。已有研究为运河文旅融合研究提供了启示、借鉴与参考路径,但缺乏对长三角中心区段文旅融合的专门研究。在新的发展形势下,如何使文旅融合获得更好发展,需要专门的研究。本文即以长三角中心区段为例,梳理分析其文旅融合的基础、优势、趋势与问题,提出发展路径,以促进运河文旅融合发展。

一、大运河长三角中心区段文旅融合的基础

长三角中心区涉及沪苏浙皖四省市,包括上海、南京、无锡、杭州、宁波、马鞍山、宣城等27个城市。大运河长三角中心区段自北而南经扬州、镇江、常州、无锡、苏州、嘉兴、湖州、杭州、绍兴,到达宁波,包括京杭运河扬州-杭州段与浙东运河(杭州-宁波),长约592.1公里,其中扬州-杭州段长约353.1公里,浙东运河长约239.0公里。中心区面积约22.5万平方公里,而中心区段文旅融合的辐射范围更广大。

(一)文化资源

1.文化资源赋存状况

(1)规模与丰度。长三角中心区段文化资源规模大,丰度高。如扬州段可追溯至春秋时期开凿的邗沟扬州段,历经隋唐运河时期、京杭运河时期,文化积淀深厚,内涵丰富,包含河道本体、航运设施、水工建筑与遗存、伴生历史遗迹、关联环境景观、非物质文化。扬州段运河(含分流河道)主要相关文化资源点(段)的资源主类与亚类多样,数量丰富,在29.3公里河段上资源富集,具有文旅融合发展的重要价值。上述只是其赋存的主要相关部分,随着开发利用的加强,会有更多运河文化资源列入其中。除扬州外,中心区段其他部分也同样赋存有丰富的文化资源,为运河文化传承利用与旅游开发提供了良好条件。

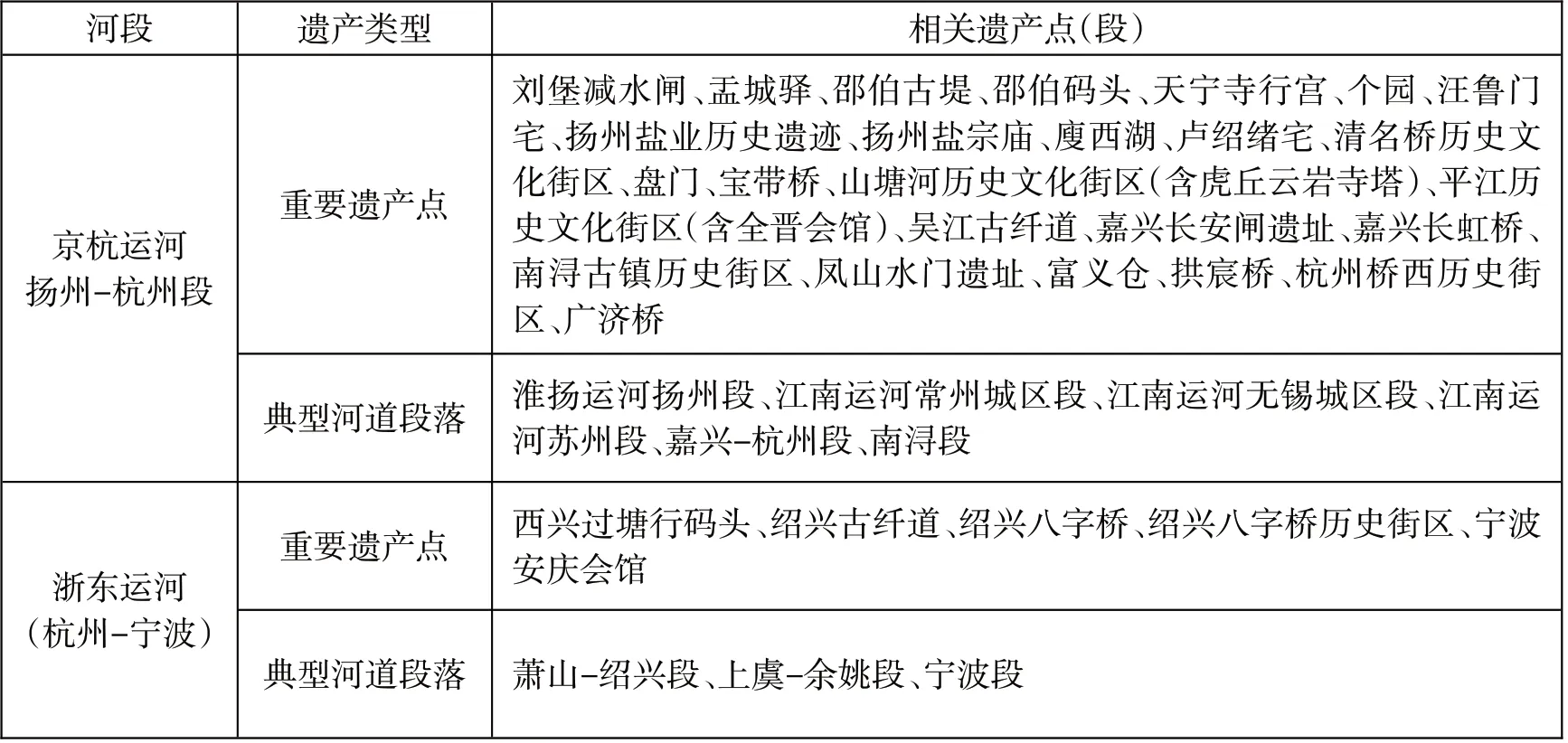

(2)遗产点(段)密度。从世界遗产重要遗产点与典型河道段落看,长三角中心区段共30个重要遗产点与9个典型河道段落(表1),分别占大运河58个重要遗产点与27个典型河道段落的二分之一强与三分之一,平均约15.2公里有1世界遗产点(段)。这些遗产点(段)为核心资源,包括河段、湖泊,水闸、桥、堤岸、码头、纤道、粮仓、行宫、驿站、会馆、园林、宅第、寺庙、历史遗迹与历史文化街区等。相较于2700公里的大运河,592.1公里的中心区段世界遗产点(段)密度更大,类型更丰富。如果包括未列入世界遗产点(段)的遗产、将来挖掘出的新遗产及沿线非物质文化遗产在内,则密度会更大,足以为运河文化传承与旅游开发利用提供坚实基础。

表1 大运河长三角中心区段世界遗产点(段)

2.文化资源传承利用

(1)试点省份的规划布局。大运河文化保护传承利用规划、文旅融合发展规划、文化公园建设规划等,无疑为中心区段运河文化传承利用指明了方向。如江苏是大运河国家文化公园建设试点省,正通过文化公园的规划建设,落实运河文化传承利用。首批规划有22个核心展示园、25条集中展示带和148个特色展示点[14]。再如无锡运河国家文化公园整体布局为“两园三带十五点”[14]。“两园”为清名桥与惠山古镇两个核心展示园,“三带”即清名桥-南禅寺展示带、南禅寺-北仓门-运河公园展示带和望湖门-江尖公园展示带,以及中国民族工商业博物馆(茂新面粉厂)、无锡商会遗址、黄埠墩、东林书院、小娄巷、荣巷、接官亭弄、北仓门蚕丝仓库、业勤苑、西水墩等15个展示点。按照“河为线,城为珠,线穿珠,珠连面”的思路,选择“最中国”与“最无锡”元素加以组合,突出运河特色与无锡特色,为其文化传承利用打造出样板布局。

(2)核心展示园与展示带。核心展示园是运河文化传承利用的重要载体,也是运河文旅融合的重点项目。如无锡清名桥核心展示园占地约44公顷,处两条“丫”型千年古河与两条沿河古街交汇处,历史遗存和人文景观荟萃。最著名的是享有“古运河绝版精华地”之称的“江南水弄堂”,汇集桨声、灯影,民居、古桥,组成“民俗风情水上画廓”。而明清时期的古窑、古宅、古街、古巷、古桥、古寺、古庙、古塔、古码头等“古”字系列景观,堪称“东方文化的美丽传奇”,蕴含无锡三千年历史文化,与醇厚古朴的民俗民风相交相融,成为怀古畅今的理想之地。又如惠山古镇核心展示园定位为谱牒文化展示区,依托百余座祠堂、谱牒文化研究中心、惠山老街、惠山寺等,展示清代皇帝南巡线路、老街街巷肌理、老建筑风貌,再现运河园林文化、祠堂文化、佛道儒文化等的多元融合[14]。而清名桥-南禅寺等3个展示带,也极具文化传承利用与文旅融合价值。可依托清名桥、跨塘桥等水文化遗产展示“城河相连”的运河文化特色,可依托永泰丝厂、振兴纱厂等工业文化遗产展示近代民族工商业的变迁,亦可依托南长街、南下塘、大窑路与运河河道展示独特水弄堂格局[15]。

(3)传播推介途径与方式。文化传承利用离不开传播推介的有效途径与方式,如形象塑造、景点解说、课题研究、文艺创作、产业园建设、媒体专栏设置等等。为推进运河文化“走出去”,2014年江苏省委宣传部、江苏广电总台摄制纪录片《中国大运河》,是“真实记录大运河的历史与今天、创造与传承、命运与抗争、影响与未来的大型系列人文纪录片”,“以世所罕见的时空尺度证明人类的智慧、决心和勇气”,以故事和细节诠释运河在增进民族凝聚力、促进不同地区文化融合中所起的巨大作用。为挖掘弘扬运河文化,浙江组织专家开展课题研究,推出《中国大运河开凿史》《浙东运河史》等系列有影响的专著,推出舞剧《遇见大运河》等文艺精品;培育杭州运河广告产业园等文化产业园;组织大运河(浙江段)剧院联盟;组织浙江日报海外版、浙江电视台国际频道、中国·浙江英文网等开设专栏,方便更多海外人士领略运河文化风采。CCTV2016年推出《大运河》、2017年推出《大运河传奇》、2020年推出《大运河》等专题片,以中心区段为重点,用生动表达向世界传播运河文化,展现运河恢宏历史与独特风情。

(二)旅游开发

1.文旅建设成为焦点

中心区自然条件较好,文化积淀深厚,物产和工艺品丰富多样,城市建设较发达,明清以来即是重要旅游休闲区。随着长三角旅游发展的兴盛,注重心灵感受与精神休憩的休闲度假产品成为市场新宠[16]102,文旅建设成为焦点。运河作为线性文化景观,文化带建设与文旅廊道建设在沿线城市已提上议事日程并付诸行动。《大运河文化保护传承利用规划纲要》明确了文化带建设的方向、目标和任务,要求深入挖掘和丰富内涵,强化遗产保护传承,创新利用机制,推进文旅融合发展。秉承这一思路,《江苏省大运河文化保护传承利用实施规划》提出把运河文化带江苏段建成高水平旅游长廊,构筑运河全景旅游新格局。作为国内首个编制完成的省级国家文化公园专项规划《江苏省大运河国家文化公园建设保护规划》,立足于江苏段独特文化价值与资源特点,提出划定文旅融合功能区,整合周边资源,以文旅为主导产业推动地区发展。

2.文旅精品带的构建

以浙江省大运河为例,浙江省大运河包括江南运河浙江段与浙东运河,其中浙东运河是大运河中唯一连接“海上丝绸之路”的运河。2020年4月浙江发布《浙江省大运河文化保护传承利用实施规划》,提出打造“贯通全省运河及沿线历史文化长廊和休闲游憩长廊,打造传承中华文明的文化旅游精品带”,构建“一廊两片多组团多线路”布局。“一廊”即构建集文化、景观、游憩、生态、交通等为一体的文旅休憩长廊;“两片”即打造以“诗画江南·水乡古镇”与“古越风情·丝路启航”为特色的文化发展片,彰显运河与城市相伴相生及通江达海、运济天下的特色;“多组团”即保护传承运河优秀文化、丰富运河时代内涵,打造特色文化旅游等的组团;“多线路”即串联沿线丰富文化遗存和非物质文化遗产,着眼融合发展,打造古镇之路、丝绸之路、诗画之路等6条文旅精品线路[17]。

3.文旅经典园区接续

中心区园林是江南文化最典型的体现之一,具有众多以文旅发展为目的、接续古典园林范式与运河文脉的经典园区。如绍兴运河园,处古运河核心位置,长4.5公里,面积约25万平方米。它是国家级水利风景区与大运河申遗示范工程,融自然科学与人文历史于一体,被誉为“运河露天博物馆”。由数百支古旧石柱建成的“水吟石廊”,全长450米;搜集整合民间古旧精品石材,其中条石2万余米,石板5万余平方米;迁建、组合石桥27座、纤道桥108米;汉大儒孔安国所撰报本堂碑记、光绪皇帝“乐善好施”石刻横额等尤为珍稀。以“传承古越文脉,展示水乡风情”为题,建有展示运河历史变迁的“运河纪事”、集聚沿岸民情风俗的“沿河风情”、展示绍兴石桥风貌的“古桥遗存”、重现古越水运景象的“浪桨风帆”、古石上刻有唐诗的“唐诗始路”、以宋高宗避战乱之难为题的“缘木古渡”等6个景区[18],揉和古今园景艺术,融入现代旅游元素,展示运河文化的古今演变、历史地位、地域特色、诗词文章等,成为颇具吸引力的世界文化遗产体验之地、休闲旅游之地。

二、大运河长三角中心区段文旅融合的优势与趋势

“文化可以丰富旅游内容,旅游可以促进文化价值传递”。文旅融合通过“以文促旅、以旅彰文”实现发展目标,创造更大价值与效益。在前文分析基础上,本部分进一步分析中心区段文旅融合的优势与趋势。

(一)文旅融合优势

1.资源优势

前述大运河长三角中心区段文旅融合发展的基础,足以说明中心区段文旅融合的资源优势,但不限于此。如苏南段大运河历史街区整体保持原始格局风貌,注重传统文化的体现,展现传统建筑具有的江南风格,且文物古迹、吴文化与非物质文化遗产甚多。沿线苏州平江历史文化街区,保留有独特的双棋盘街巷,开设有书吧、茶楼、民宿等不同的商业店铺与服务设施,以及保存有苏州特色的昆曲与评弹;以粉墙黛瓦、坡屋顶的苏式建筑为主,黑白灰为主色调。常州青果巷、前后北岸等则可解读常州深厚历史文化;民居沿巷临水而建,大都以飞檐翘角为主建筑风格,颇具江南风韵。镇江西津渡历史街区展示漕运文化,建筑多是窗栏为朱红色、两层小楼的砖木结构。苏南段历史街区在文化兼收并蓄中坚守江南水乡特色和地方历史文脉,具有文旅融合的资源优势。

2.区位优势

长三角是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一,在我国现代化建设和全方位开放中具有举足轻重的战略地位。一体化建设对提升其在世界经济格局中的能级和水平、在全国树立区域一体化发展示范样板、引领区域经济社会发展方面具有重大意义。中心区段不仅具有长三角区位优势,还具有自身区位优势,可谓是“南北兼融,东西并蓄”。其江南运河与浙东运河属黄金水道,通江达海,具有交通优势。江南运河北接长江,南接钱塘江,和金丹溧漕河、武宜漕河、锡澄运河、望虞河、浏河、吴淞江、杭甬运河等相连接;浙东运河西起杭州滨江区西兴街道,跨曹娥江,经绍兴,东至宁波甬江入海口,是联通大运河与海上丝绸之路的重要通道;杭州更是“水居江海之会,陆介江浙之间”[19]。显然,以上区位容易转化为文旅融合优势。

3.市场优势

长三角自古便是繁华之地,人文典故、河湖山色吸引各地游人纷至沓来,既是重要旅游目的地,也是重要旅游客源地,市场发展潜力巨大。中心区段旅游业在整体旅游市场中占有相当重要的份额。目前长三角全区域正在创建旅游一体化发展示范区,试着打破行政体制藩篱,在旅游政策、公共服务、创新发展、市场营销等方面实现区域一体化,建立目标统一、规范有序的旅游大市场。沿线城市正在建设运河旅游资源数据库,以此为基础,以市场为导向,实现差异化发展与产业有序集聚,打造主题鲜明的旅游功能区,提供优质多元、品牌荟萃的文旅产品,形成结构合理、优势互补、联合开放的旅游市场格局。

(二)文旅融合趋势

1.双赢逻辑

“旅游搭台,文化唱戏”与“文化搭台,旅游唱戏”,是大运河获得文旅融合双赢的逻辑。这一逻辑正是中心区段文旅融合的趋势。古往今来,运河沿线城市“因运而生,因运而盛”。这其中既有文化的“生”与“盛”,也有旅游的“生”与“盛”。通江达海、穿行于长三角城市群的中心区段优化了沿线文旅资源的流动与配置,促进了扬州、镇江、常州、无锡、苏州、嘉兴、杭州、绍兴、宁波等城市文化与旅游的繁荣。未来的发展,更需要进一步发挥文化与旅游“搭台”与“唱戏”的双向合力。

2.潜能挖掘

大运河有着两千多年的历史,影响深远,人文荟萃,物质遗产与非物质遗产积淀丰富。从中挖掘文旅发展潜能也是长三角中心区段文旅融合的趋势。如前述中心区段文化资源赋存状况中众多文旅资源潜能的挖掘。再如江苏段①指整个江苏段,不限于长三角中心区段部分,但长三角中心区段部分为主体。,世界遗产面积95.7平方公里,遗产河道325公里,遗产点段28处,人类非物质文化遗产项目10项,国家级非物质文化遗产项目140项,国家历史文化名城名镇名村54座(个)。如此丰富的资源,需要整合并选择合理的开发模式,挖掘潜能以转化为受欢迎的文旅融合产品。

3.业态创新

随着文旅融合的深化与追求丰富体验成为新趋势,文旅融合转型发展与高质量发展需要业态创新。长三角中心区段文旅融合已不再是粗放型、同质化的开发;在新的发展条件下,需要科技支撑,与大数据、云计算、人工智能、物联网等新技术融合,在真实体验的基础上向虚拟体验转化。据《江苏省大运河文化旅游融合发展规划》,江苏将推进打造运河数字文化产业集群、沉浸式旅游体验、虚拟展厅、旅游直播及云旅游、云演绎、运河夜游等新消费形态,构建文旅消费新场景,使产品以更受青睐的形式实现文化高效传播。

三、大运河长三角中心区段文旅融合存在的问题

(一)内容泛化模糊

在中心区段一些文旅融合开发中,景区、景点、展示场馆、辅助设施及相关活动中应该有什么内容的文化,还存在泛化模糊的问题。哪些才是运河文化?哪些又似是而非?哪些是核心资源或重点资源?认识仍然较模糊。即使中心区段空间范围内的文化,如“六大文化高地”中的淮扬文化与吴越文化,也不一定是运河文化。认识模糊难免内容泛化,如无锡运河国家文化公园整体布局“十五点”中所列民族音乐博物馆、周怀民藏画馆、何振梁与奥林匹克陈列馆、学前街(钱锺书故居、顾毓琇纪念馆、张闻天故居、薛福成故居)、无锡(国家)数字电影产业园等为运河文化的泛化,这会导致运河特色的弱化。

(二)产品有待完善

目前中心区段沿线虽资源丰富、发展基础坚实,但主要依托自然与文化资源开发文旅融合产品,类型较为单一,运河文化内涵挖掘不足,体验性、互动性、科技感与参与度不够,低层次、同质化开发仍然存在;一些文旅融合停留在口号上、理念上,实践中面临着“落地难”的困境[20]。注重城镇文旅融合产品开发,轻视乡村文旅融合产品开发;注重产品开发建设,轻视产品市场需求调研;注重产品国内市场需求,轻视产品国际市场需求。因此,中心区段文旅融合要体现在产品上,必须克服以上问题,逐步加以完善。

(三)缺乏跨界联动

长三角中心区段文游融合首先需要文化与旅游的联动,而文化与旅游虽有天然的联系,但毕竟属于不同的行业与产业,文化资源与旅游资源、文化管理与旅游管理也可能属于不同的部门,它们之间在理论认识、发展目标、开发模式、利益分配等方面还存在不一致,需要跨部门协调联动。中心区段长约592.1公里,跨众多的市、区县及乡镇、村社,各行政区同样在理论认识、发展目标、开发模式、利益诉求等方面存在不一致,需要跨区域协调联动。长三角文化和旅游联盟能起到一定的协调联动作用,但它不直接针对中心区段,更不是行政机构,协调联动能效有限。

(四)国际市场较冷

长三角中心区段通江达海,外联海上丝绸之路。放眼长三角,开放程度高,经济发展活跃,上海、南京、杭州等国际都会众多。大运河已列入世界遗产名录,其规模在同类世界遗产中最大,具有广泛的国际文化影响,“其最大价值是作为国家重要文化标识,展示中华文化的深厚与博大,彰显中华民族的勤劳、智慧与勇气,促进文化认同,提升文化自信”[21]。在现有背景下,中心区段文游融合国内市场有所升温,但并未充分依托上述条件开拓国际市场,国际市场较冷。

四、大运河长三角中心区段文旅融合的发展路径

调查显示,文旅融合已成为大众诉求[22]。文旅融合不能流于形式,而应在融合中获得高质量发展。从文旅融合维度看,高质量发展是指相关利益主体之间和谐共生、体现新发展理念、彰显文化内涵、能满足人民群众文旅需求的发展。中心区段文旅融合发展路径涉及多个维度,限于篇幅及已有研究,本文仅就以下方面进行讨论分析:

(一)活化利用与活态传承

长三角中心区段文旅融合应体现新发展理念,运用新技术手段、新开发与经营管理模式,推进遗产活化利用与活态传承。在不破坏真实性和完整性前提下,充分挖掘和利用遗产本体或其中蕴含的文化元素,释放遗产活力与文化价值。运河文化遗产,尤其是运河非物质文化遗产,通过活化利用实现创造性转化,更好地融入当下,焕发出新的生机与活力[23]。“活态”相对“静态”而言,主要是指不仅具有遗产属性,而且具有原始功能,在现代社会生活中仍能发挥作用[24]。中心区段的活态遗产,其开发、经营与管理模式的构建应基于遗产的活态传承,只有这样,其文旅融合才能获得高质量发展。

(二)资源整合与产品转化

长三角中心区段文旅融合发展需要对资源进行整合。资源整合不是相关文化与旅游资源简单相加,而是要在资源挖掘、普查与重组的基础上,通过科学规划与设计,将其转化为受欢迎的产品。中心区段资源丰富多样,具有规模、丰度与密度优势,针对目前存在粗放型、低层次、同质化、类型单一与内容泛化模糊的产品开发问题,应紧扣运河本体资源,通过资源整合与转化,丰富产品类型,呈现其内涵与特征、文化价值与应用价值。在潜能挖掘的基础上,利用区位与市场优势,面向国际国内,开发出富于体验性、互动性、科技感与参与度的文旅融合产品。

(三)公共服务与开放空间

无论是保护传承利用、一体化、文化带与文化公园建设,还是文旅融合发展,都离不开公共服务与开放空间。长三角中心区段是典型的大型线性文化遗产,作为公共文化载体,其文旅融合的公共服务与开放空间具有自身的特点。应加强区域协作、跨部门联动与国际化发展,合理构建具有新机制与新格局的文旅融合公共服务与开放空间,加强不同区段之间相关设施设备的对接与衔接,形成便民利民、便捷高效的文旅公共服务与开放空间体系,提升中心区段的文化与旅游吸引力。

(四)双赢发展与业态创新

大运河是中国的文化名片,大运河文旅融合发展是拉动经济增长与提升文化效益的重要引擎。长三角中心区段文旅融合应着力做好文化与旅游“搭台”与“唱戏”的文章,形成双向合力,取得双赢发展。双赢发展离不开业态创新,通过业态创新,将运河文化本土化与国际化、内容与形式、历史与现实、物质文化与非物质文化等,统一于具有可读性、可视化与参与性的文旅项目与产品,为中心区段文旅融合高质量发展书写华章。

结语

大运河长三角中心区段是文旅融合的典型载体,以风物之盛和人文之美,融入多元城市功能,将历史文化景观转化为文旅融合产品或文化公园,带动沿线乡村振兴和城市活力提升。进一步地,应完善智慧文旅平台功能,推进智慧文旅联动共享;打造一批主客空间与演播、创意设计、沉浸式体验、数字艺术等的文旅产品和全线融合的文旅产业;争取国家层面的指导与支持,构建目标统一、行动协同的合作协调机制,建设优质安全文旅服务示范区。应以世界遗产、国家5A级景区、国家旅游度假区建设为重点,培育一批富有运河文化内涵的景区、度假区和遗产廊道,打造世界著名旅游目的地。