台风“利奇马”对威海楮岛海滩演化过程的影响

王立杨,付玉成,杨丽中,石洪源*,尤再进 ,冯兴如

(1.鲁东大学 土木工程学院,山东 烟台 264025;2.大连海事大学 交通运输工程学院,辽宁 大连 116026;3.中国科学院海洋研究所 海洋环流与波动重点实验室,山东 青岛 266071)

海滩是海陆交互的重要地带,台风在海滩剖面的演变中起着重要作用[1],其引发风暴的增水和大浪,在短时间内会造成海滩的严重侵蚀和形态变化[2],海滩对台风的响应与台风路径、海岸形态、相对于海岸的风向和波浪等许多因素有关[3]。台风强烈作用后的海滩需要长时间的恢复,短则数月,长则数年[4],在台风后的1~2月内是海滩的快速恢复期[5],之后要经过长达数年的调整,最终会恢复到其历史平均形态[6]。

在全球气候变暖大背景下,台风频率有逐年增加的趋势[7],海滩对台风的响应愈加引起研究者的重视,Larson和Kraus[8]提出了风暴侵蚀海岸模型并给出了经验剖面数据,Basco[9]通过对37个海滩的观测分析发现台风对不同位置的海滩造成的侵蚀以及台风后的恢复也均不相同。国内对海滩的风暴响应研究也很重视,Qi等[10]发现不同地貌类型的海滩对台风的响应也不同,反射性越强的海滩,在台风中的变化越明显;陈子燊[11]探究了弧形海岸对台风的响应过程,提出海滩剖面的变化主要由滩肩进退、后滨侵蚀、水下沙坝运移等空间过程组成;蔡锋等[12]探究了热带气旋前进方向两侧海滩风暴响应特征的差异,认为位于台风前进路径右侧的海滩对台风的响应速度更快,遭受的侵蚀破坏程度更大;童宵岭等[13]通过探究台风“海葵”登录时浙江皇城海滩剖面的变化过程,认为岬角突出程度、相对于台风的走向是海滩对台风响应强度的重要影响因素。

但是目前针对同一海滩的不同区域对台风的响应研究较少,而且关于海滩对台风的响应研究,国内主要聚焦于东南沿海地区的海滩,鲜有关注山东海滩。山东拥有3 000 km 长的海岸线,而且山东岸滩侵蚀灾害频发,风暴潮、巨浪等极端天气造成了巨大的经济损失,仅“利奇马”过境对山东省就造成了多达26.31亿的经济损失[14]。因此台风对楮岛海滩影响的研究,可为山东海滩保护研究提供重要参考。

本研究利用台风前后楮岛海滩固定剖面的连续测量和沉积物数据,通过研究同一沙滩不同剖面在台风下的变化特征,探究其对“利奇马”的响应特征,为楮岛海滩的开发与养护提供科学依据。

1 研究区概况

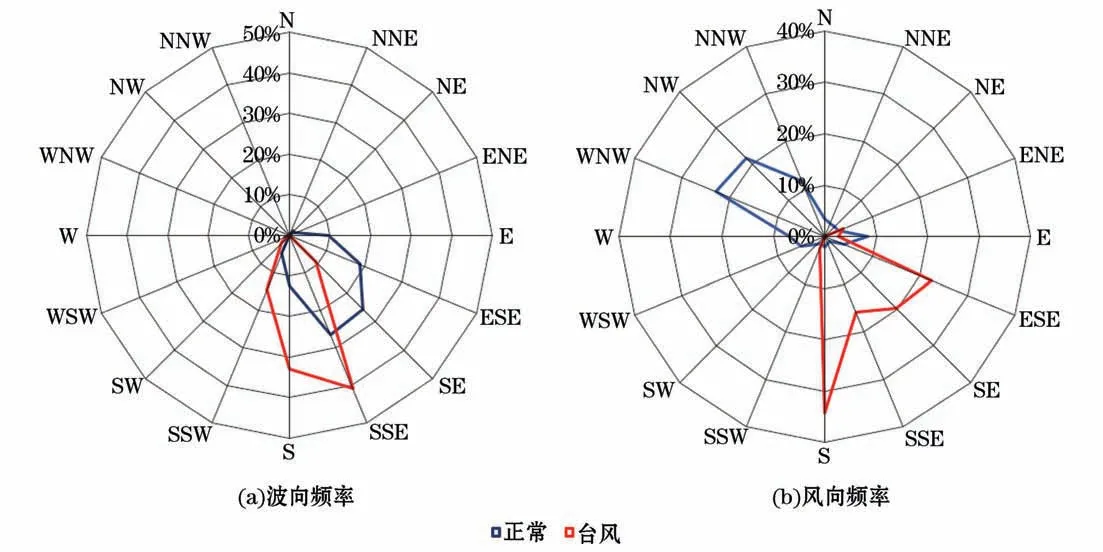

研究区楮岛(122°31′~122°34′E,37°00′~37°03′N)位于山东半岛鲁东胶南隆起区域,东临黄海、南临石岛湾、北接桑沟湾(图1)。楮岛面积约0.75 km2,沙滩长约2.7 km,前滨带宽43.2 m,后滨宽33.4 m,沉积物主要以细砂为主,为优质的天然砂质海岸。研究区属于温带季风气候,常风向为N-NW,平均风速6.4~6.6 m/s,年降水量分配不均,夏季降水量约占全年总降水量的80%[15]。楮岛所处海域主要以风浪为主,基本不受涌浪的影响[16],主要波向是SW 和SEE 向,年平均有效波高0.41 m,年最大有效波高1.47 m,年最大波高3.6 m,年平均周期5.02 s。

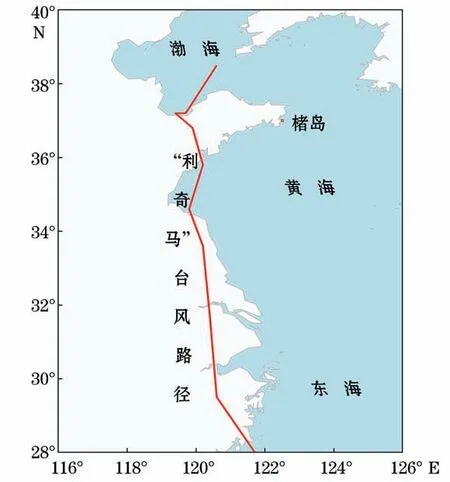

图1 研究区位置及“利奇马”台风路径Fig.1 The location of the study area and the route of Typhoon Lekima

2 材料与方法

2.1 台风“利奇马”概况

2019年第9 号台风“利奇马”是当年登录我国的最强台风,于2019-08-04T14:00在太平洋上生成,中心坐标(131°54′E,17°24′N),中心最大风力为18 m/s,强度为热带风暴级,8月7日23:00加强为超强台风,8月10日01:45在台州温岭城南镇沿海登录,登录时风速达到了16 级(52 m/s),登陆后的“利奇马”穿过浙江和江苏,8月11日12:00从连云港附近出海,沿着偏北方向移动,于当天20时在青岛市黄岛区再次登陆,中心风力为23 m/s,强度为热带风暴级,风圈的影响半径最大约330 km。自此楮岛进入其影响范围内,直至被停止编号[14]。

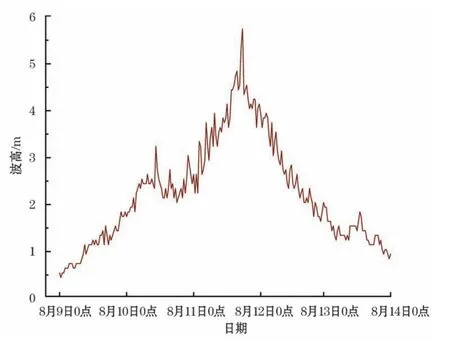

通过楮岛外中国科学院7 号浮标(122°34′48″E,37°03′36″N)获得“利奇马”登陆前后研究区的波浪、风数据(图2),浮标可收集波高、波向、风速、风向等波浪气象要素。波动时分辨率可达1 cm,海洋起伏的交叉灵敏度小于3%,数据以1.28 Hz的频率记录,每0.5 h处理一次。8月正常状态下,研究区海域风向以NW 向和WEW 向为主,台风影响期间研究区海域风向主要为S向和SSE 向(图2),于8月11日16:00研究区最大风速达到了18.6 m/s,是常风速的3倍。台风影响期间研究区最大波高达到了5.7 m(图2),主要浪向为SE向(图3)。距离研究区最近的成山头潮位站(122°00′E,37°18′N)在风暴过程中最大的风暴增水为60 cm[14],达到了当地的蓝色警戒潮位。

图2 台风登陆前后最大波高逐时变化过程Fig.2 Rose chart of wave and wind directions in the study area under typhoon and normal conditions

图3 台风和正常状态下研究区波向及风向玫瑰图Fig.3 Variations of maximum wave height with time before and after the typhoon

2.2 沙滩剖面高程测量及沉积物取样

为了获取台风前后楮岛海滩的地形变化情况,于2019-08-10—13使用测高仪(北斗海达TS7 RTK)对海滩进行观测。在楮岛长约2.7 km 的沙滩设置10个固定监测剖面(图4),岸边硬化路面打固定桩,每次测量前进行点放样操作,确保测量的是固定剖面。自岸边固定桩开始手持仪器,选择在最低潮位时进行测量,测量点之间距离设置为2 m,冲刷区则缩短测量距离,设置为50 cm。

图4 剖面位置Fig.4 Section location

在海滩剖面的冲刷区、滩肩以及沙丘底脚位置3个固定点采集沙滩表面沉积物,取沙剖面为剖面N01、剖面N06和剖面N10号。取样时先除去沙滩表面的垃圾等附着物,采集约200 g的沉积物,在实验室中对砂样烘干,使用电动振筛分仪对所取样本筛分,筛分范围为-2.25Ф~4Ф(Ф=-log2D,D为中值粒径),并采用Folk&Ward公式计算沉积物粒度参数:平均粒径(Md)和分选系数(σi)[17]。

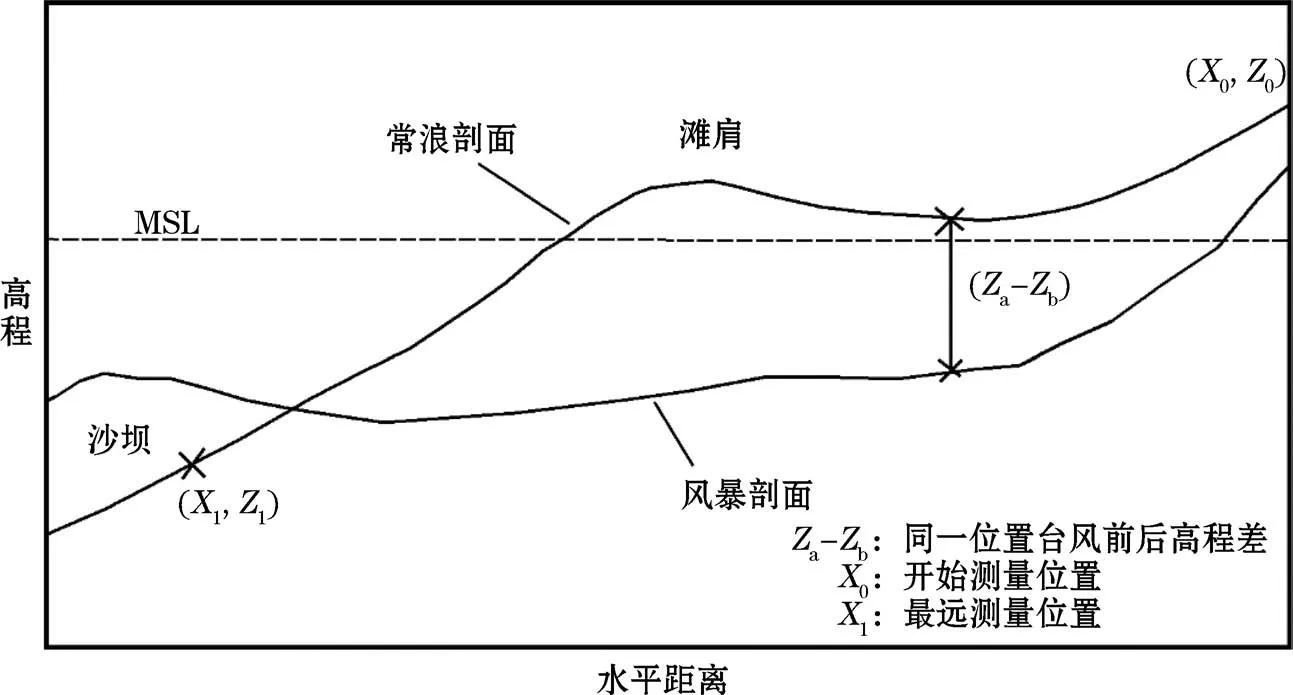

将各个剖面的历次测量图叠加起来(基于1985国家高程基准),对比分析海滩剖面的地形变化特征,同时,通过计算剖面的单宽蚀积量(UED,Unit Erosional Deformation)[10]来表示海滩侵蚀堆积情况(图5):

图5 台风作用下海滩剖面变化[10]Fig.5 Schematic diagram of beach profile changes under a typhoon[10]

式中:UED 表示剖面的侵蚀、淤积量;X为水平坐标;Z为剖面高程。

2.3 海滩状态参数

水动力与地形的相互作用导致了海滩状态的变化,海滩状态所发生的改变可以清晰地反映出海滩在台风中的变化。海滩状态参数的变化与波浪及泥沙粒径有密切关联,Wright和Short[18]提出使用无量纲沉降速率(Ω)来划分海滩的类型:

式中:Hb为破波波高(m);Ws为泥沙沉降速率(m/s);T为波浪周期(s)。

由于台风影响期间研究区域的破波波高数据难以获取,可通过海滩坡度、沉积物粒径等易得数据间接推导。Sunamura[19]通过因次分析得到海滩坡度计算公式:

式中:tana为海滩坡度;g为重力加速度;D为沉积物中值粒径(mm)。

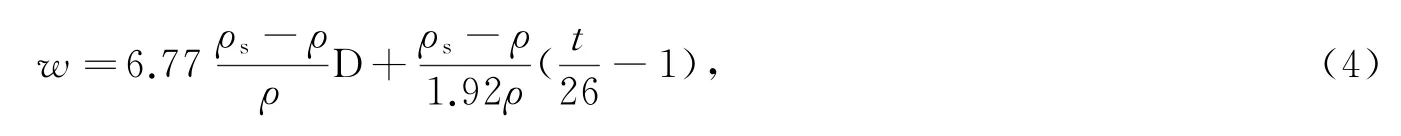

依照《海洋倾倒区选划技术导则》[20]规定的泥沙沉速公式和研究区沉积物平均粒径大小,选择D为0.15~1.50 mm,利用冈恰诺夫过渡区沉降经验公式计算沉降速率w(cm/s):

式中:ρs=2.65 g/cm3为沙的密度;ρ=1.02 g/cm3为海水密度;t为温度(℃)。

由式(2)~(4)联立可得[21]:

当Ω<1时,海滩坡度较陡趋于反射型;当1≤Ω<6时,海滩型态介于两者之间为过渡型;当Ω≥6时,海滩坡度平缓趋于消散型。

3 结果与讨论

3.1 台风前后海滩剖面及沉积物变化

3.1.1 海滩剖面变化

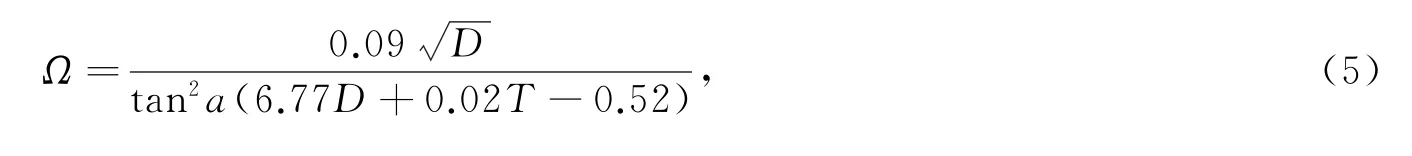

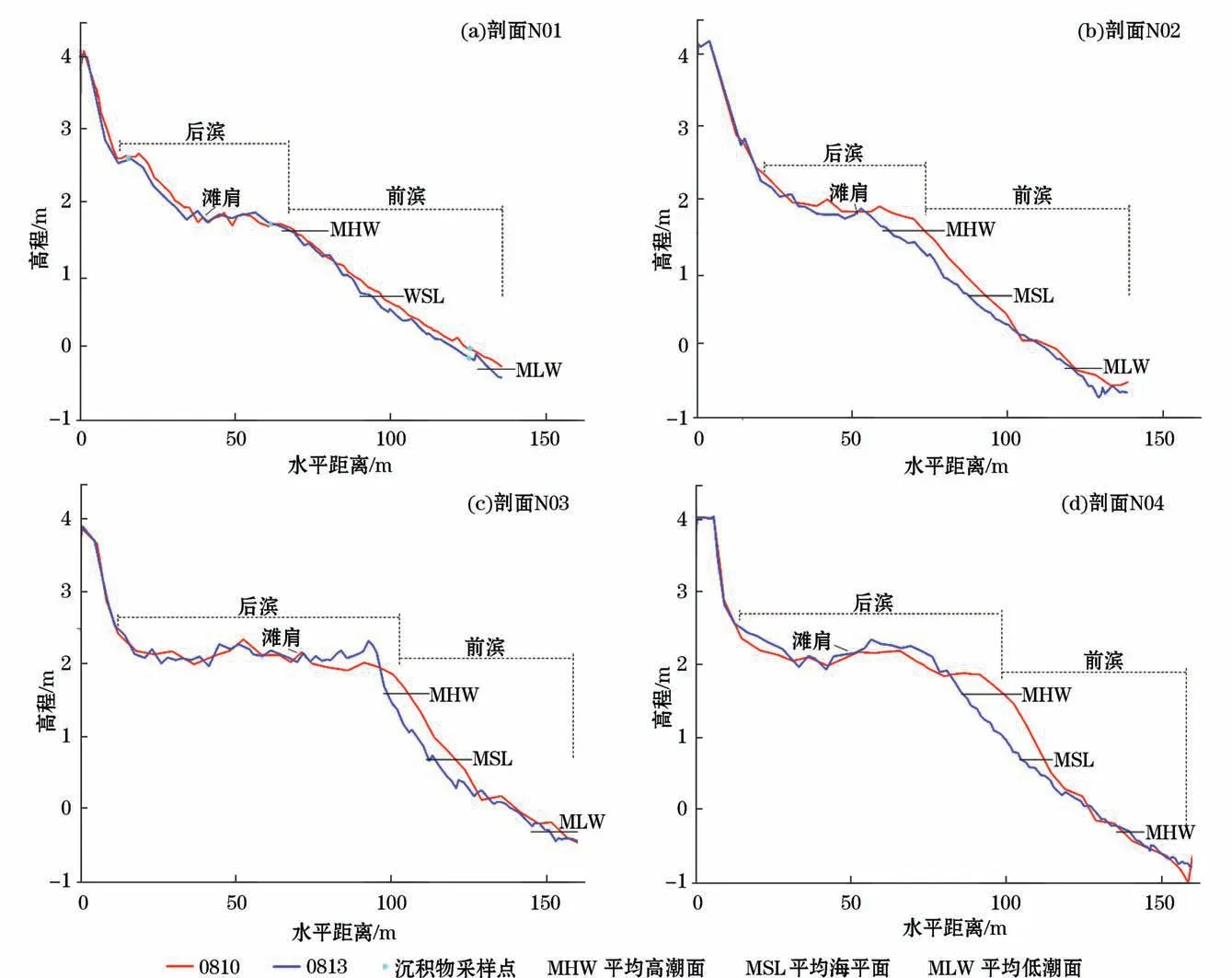

台风“利奇马”明显影响了楮岛海滩,海滩剖面地形地貌都发生了改变。剖面N01~N04类型相似(图6),4个剖面滩肩明显,后滨宽度较大。台风后,剖面类型基本保持原状或者略显沙坝式断面雏形,后滨部分略微侵蚀,滩肩蚀退量很小,侵蚀位置主要集中在高、中潮带,水下部分略微下蚀,海滩后滨有堆积沙丘形成,单宽侵淤量相差不大,自西向东分别为-9.3,-16.4,-9.2和-10.6 m3/m。

图6 剖面N01~剖面N04地形变化Fig.6 Topographic changes for N01-N04 profiles

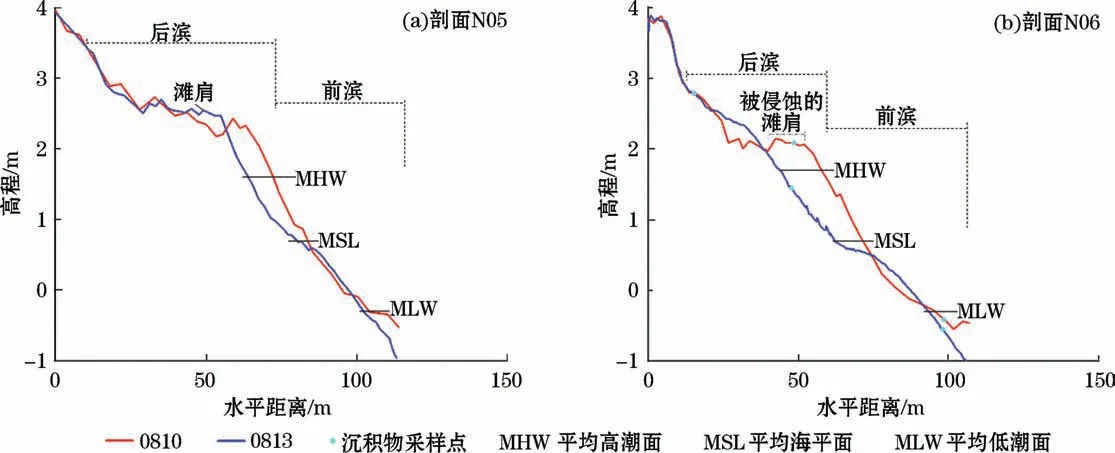

剖面N05和N06(图7)后滨发育有窄而尖的风暴滩肩。台风过后,剖面N05后滨有堆积沙丘形成,滩肩蚀退;剖面N06后滨滩面略微堆积,滩肩被冲刷至基本消失。2个剖面前滨和潮间带侵蚀严重,低潮带形成了淤积与侵蚀相间的起伏地形,单宽淤积量自西向东分别为:-12.9和-17.7 m3/m。由图7可知,海滩形态由滩肩剖面向沙坝剖面转换在剖面N05和N06之间开始,并且在N05剖面以西,沙滩剖面形态相对稳定。

图7 剖面N05和剖面N06地形变化Fig.7 Topographic changes for N05-N06 profiles

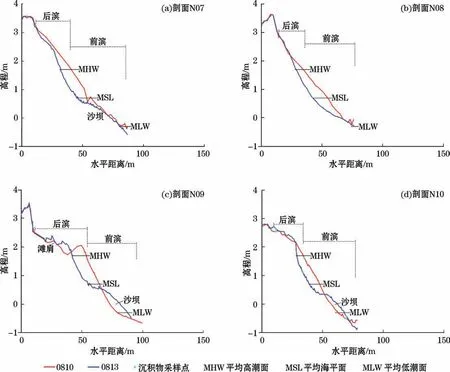

海滩东侧4个剖面(剖面N07~剖面N10)(图8)对“利奇马”的响应非常强烈,所有剖面均发生了严重的侵蚀,滩面有大量的侵蚀陡坎发育,最大落差为0.4 m。高潮带整体下蚀严重,前滨泥沙被海浪冲刷带离致使滩面凹陷,向海移动的泥沙在水下堆积成沙坝,剖面形态转变为典型的沙坝式剖面。4个剖面的单宽淤积量分别为:-19.8、-17.0,5.2和-7.0 m3/m,侵蚀量自西南至东北呈现逐渐减少的趋势。

图8 剖面N07~剖面N10地形变化Fig.8 Topographic changes for N07-N10 profiles

3.1.2 海滩沉积物变化

研究区正常状态下和台风前后海滩表层沉积物特征见表1。由表1可知,在无台风月份,海滩沉积物粒径波动很小,台风期间,研究区海滩的沉积物发生了显著的改变,沉积物粗化,冲刷区非常显著,沙滩的平均粒径范围由台风前的2.02Ф~3.37Ф变为0.36Ф~2.43Ф。在台风前,各个剖面的沉积物分选系数集中在0.64~1.08,以分选系数较好(0.50<σi<0.71)到中等(0.71<σi<1.00)为主。经台风作用分选系数范围变为0.62~2.09,沉积物分选性变差。

表1 楮岛海滩表层沉积物特征Table 1 Characteristics of surface sediments from Chudao beach

综上所述,3个剖面冲刷区区域的粒径变化均变粗,而且幅度最大,滩肩区域次之,沙丘底脚区域变化最小,分选系数(σi)的变化同平均粒径Ф值表现较为一致。台风期间强大的动力条件对滩面产生的侵蚀作用将表层细颗粒沉积物带走,使下层粗颗粒沉积物裸露(图9),是导致台风后粒度整体粗化的重要原因。

图9 2019-08-13台风过后滩面情况Fig.9 The situation of the beach after the typhoon in 2019-08-13

3.1.3 海滩地形动力状态变化

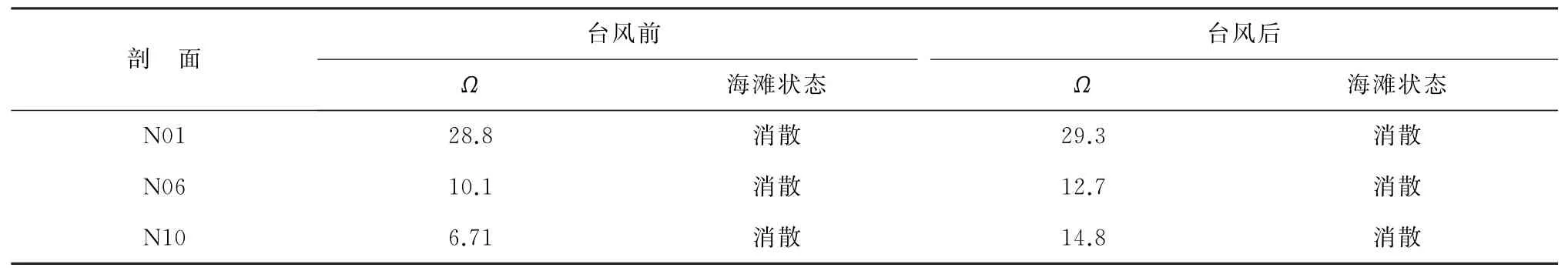

在极端波况下随着海滩对台风的响应,其地形动力状态也会发生变化。台风前后,研究区海滩剖面N01、剖面N06和剖面N10的海滩地形状态特征值见表2。

表2 利奇马前后楮岛海滩剖面类型Table 2 Beach profile types of the Chudao before and after the Typhoon Lekima

台风过后,剖面N01、剖面N06和剖面N10的Ω 值都变大,地形状态相比台风前更加消散。剖面N01的Ω值变化最小,剖面N10变大幅度最大,自西南向东北呈现逐渐增大的态势。台风期间研究区的最大波高达到了5.7 m,研究区海洋动力环境增强,海滩迅速响应,原本属于消散型的剖面N01、剖面N06和剖面N10呈现更加消散的状态,滩肩消失,坡度减小,以缓冲大浪带来的能量。剖面N01左侧有小型船坞的遮蔽削弱了波浪的强度以及有宽大的滩肩致使其受台风的影响相对较小。

3.2 台风前后各剖面变化的原因分析

在台风作用下,楮岛海滩各个剖面均遭侵蚀,并且侵蚀主要集中于滩肩和潮间带。前滨表层细砂被大浪带走,致使滩面下的大量砾石露出,由于风暴影响期间主要浪向为SSE 向和S向,而沙滩为NNE-SSW 走向,台风造成的大浪几乎直接冲击所有剖面,致使台风对海滩的所有剖面均造成了一定程度的破坏。

根据尤再进等[22]给出的沙丘-海滩稳定性因素分析,海滩西南侧的剖面N01~剖面N05由于滩肩较宽,沙丘底脚高程较高,坡度较缓,稳定性相对较好,故在台风期间虽有侵蚀但蚀量较小,剖面形态变化相对不明显。海滩东北侧的剖面N06~剖面N10没有滩肩、坡度陡、稳定性差,故在台风期间侵蚀情况比较严重,剖面形态变化明显,成为典型的风暴型剖面。

在台风期间,研究区风浪作用以南向为主,在海滩延伸方向上存在着由西南向东北的沿岸流。依照沿岸流计算公式[16]:

式中:αb为波峰线与岸线的夹角。

随着海滩方位的改变,斜向波入射角αb变小,在αb变小的位置也存在沿岸流流速的减小梯度。台风过境中,高速的沿岸流将会在海岸拐点以南海区激浪带和溅浪带内的泥沙携带,并且自西南向东北搬运。然而随着沿岸流在岸线方向改变处速度变缓,导致流体切应力变小,因此粒径较大的泥沙在岸线曲率最大点处沉降下来,故剖面N10冲刷区粒径变化最大,由2.10Ф变为0.85Ф,且分选由中等变为差。

3.3 风暴路径走向对海滩冲淤的影响

海滩对风暴的响应与风暴路径的走向有密切的联系,楮岛海滩呈SW—NE 走向,湾口朝向偏东南,SE向浪对其地形变化影响最大,楮岛海滩的剖面走向与台风“利奇马”走向近乎垂直,SE 向的大浪近乎正面冲击海滩,使得其剖面产生了较大的冲淤变化。热带气旋的低层风场是不对称的,在前进方向的右侧,由于风向和前进方向一致,移速和风速相互叠加,这就造成热带气旋前进方向右侧的风力比较大,台风所诱发的台风浪能量较高。楮岛海滩位于“利奇马”前进方向的右侧,并且其沿海为向岸浪,这就使得波浪的破坏作用加剧,导致研究区海滩形态变化十分显著,海滩东北侧的剖面N06~剖面N10变为沙坝式剖面。

4 结论

本文通过对“利奇马”登陆前后楮岛海滩剖面的观测和表层沉积物样品研究,探讨该处海滩对台风的响应特征,得出以下主要结论:

①在台风“利奇马”的影响下,楮岛海滩遭受侵蚀,不同岸段对台风的响应表现出差异性:西南侧剖面N01~剖面N05形态变化不大,东北侧剖面N06~剖面N10形态由滩肩式向沙坝式转变。这种差异性与剖面形态有着密切关联。由于在剖面N10斜向波入射角αb变小,导致沿岸流在此处速度变缓,粒径较大的沉积物在此处沉降下来,致使剖面N10冲刷区粒径变化最大。

②在台风作用下,楮岛海滩的表层沉积物变粗,冲刷区尤为明显,台风后平均粒径由2.02Ф~3.37Ф变为0.36Ф~2.43Ф。沉积物的分选性变差,分选系数由0.64~1.08变为0.62~2.09。海滩剖面的无量纲沉降速率(Ω)增大,表明海滩状态朝着更加消散状态转化,以缓冲和适应高强度的海洋动力条件。