被蓝莲花祝福的半个世纪

———速写裴庄欣

文/唐朝晖

我们坐在你北京的画室里,长安街的东端。画室向西,整堵玻璃墙,敞开着,也封闭着我们与他者的世界。西山上的阳光,慢慢地落下去,我们坐在暗下来的工作室里。

谁也没去开灯,骤雨般的语言像在焦急地等候璀璨的灯火。

牧归的羊群 75cm×90cm 布面油画 2016年

1974年8月到1975年8月,你到西藏的牧区生活了一年。

我问,四十多年前你住的那地方叫什么?你恍惚而准确地说出一个地址:昌都江达县字嘎牧区格尔贡乡。

1975年,庆祝西藏自治区成立十周之前,昌都地区最后一批人民公社要成立,这就是你所在工作队的任务。

下乡,是你强烈申请去的,你不是党员和团员,而下乡的都是进步、能干的优秀青年。

你想去遥远的地方,幻想到生活中去。你如愿以偿,在工作队担任炊事员和交通员。住在工作队总部的一间土房子里。

牧民的小房 45cm×70cm 布面油画 1983年

每月两次,你骑着马,赶着牦牛去区里领分配给工作队的粮食和文件,还有家乡邮寄给你们的信件。每个自然村里都设有工作队点,一个点两个人,藏汉同事们被分散在牧场的各个地方,你也常常骑着马给大家传递信件和所需物质。

生活逼着你每天学藏语,因为没人给你当翻译。到区里去取信,经常有牧民过来与你谈干牛粪和柴火的价钱,在他们的生活里,你成为其中的一个元素。你问路、找人、买卖,想了解周围的一切,都必须学藏语。于是,你就一个词一个词地记,一句话一句话地背。

那年春天,你们遇到了一场大雪灾。工作队没办法去托运粮食,就把大队部给马吃的麻豌豆,放在水里煮来吃,并且,这是马和羊吃的食粮,你们必须节省着吃。牧民们有一个你们不理解的习惯:他们只储存很少的草料给牛羊吃,在他们的思维里,最具指导性的想法是:听天由命。

70年代裴庄欣与陈丹青的合影

你后来竟然打到了一头近五百斤的大棕熊。1976年,陈丹青等几人刚到拉萨,他常提起,小裴,你给他们讲讲你那次打狗熊的故事吧。

熊很难打到,你们工作队只有区长多吉拉和你才有过这样的战绩。

你还打过马鹿,还有藏族人说的白屁股,就是指的羚羊,你也打到过。

牧区,夏天草原上有蘑菇。

牧民来工作队总部开会,在牛粪墙围起的小院,一坐就是小半天。他们是在听会议的内容?还是在念经?你也不清楚。曹队长爱讲话,往那一站,手往后一背,面对牛粪墙,可以讲两三个小时,藏族工作人员都翻译不过来。从牧场来的藏族生产队队长们,就脑袋一缩,埋进了皮袍子里。这是你画画的最好时间。

欢乐的锅庄 108cm×230cm 布面油画 1984年

你画的《欢乐的锅庄》参加了中国美术馆的展览。画中有一个小孩的手势和眼神都是在呼唤着你们进去,大家一起跳。

你经常把自己的亲人、朋友形象放进画里。

你画的都是周围的人。

1974年,周围没人有相机,不具备任何拍摄照片的条件。大学毕业后,你回到西藏,在那曲,你前前后后待了将近一年,在当地朋友吴雨初、嘉措和黄绵瑾的帮助下,你弥补了之前的遗憾,拍了很多照片。

80年代初的西藏牧区,商品经济和信息革命之前,你拍摄的聂荣、班戈,特别是嘉黎县,与之前你生活过的昌都接壤,地质地貌和百姓们的生活,都与70年代的生活一模一样。

你像重新回到了70年代。

所有的生活方式,不能使用落后这个词语。因为各地的人们沿袭他们的方式已经生活了上千年,不存在落后与不落后的问题。

皮袍子与冲锋衣没有区别。

在北京,你讲着牧区的故事。有人说1975年没有成立人民公社。

你告诉他,这是你的亲身经历。你们从财产划定,比如200只羊、50头牛就算富牧,那时候,三大领主已被推翻,富牧就相当于地主。你们是因为成立人民公社才去的。你是亲历者。四十多年前的工作队,格尔贡乡的牧民,你把眼睛闭上,那些人,重新在你脑海浮现。草原上的人,不是抽象的,你希望自己身上至今仍能散发出当年的气息。

人与人的交流,才是生活的本身。你见到的人,超越一切。

过河的牛群 50cm×80cm 布面油画 1983年

你身份特殊,大家也不知道拿你这小画家怎么办!你是从车队调来的一个画家。

1984年,你创作了表现民间生活的《草原上的锅庄舞》,画作入选第六届全国美术作品展览,单位没有给你批准去的时间,你也没有路费去北京,虽然西藏自治区就你这一幅油画作品入选。

从1985年开始,你结束了对牧区日常生活的描述。

穿袈裟 180cm×180cm 布面油画 1987年

1986年,你创作了 《传召大法会》;1987年,你创作第2幅大画《穿袈裟》,大型宗教仪式成为了你创作的主题,而宗教生活亦在逐渐恢复,回到佛教中,你本能地开始接近。

为西藏自治区文物管理委员会复制大昭寺二楼的唐代壁画之一 1984年

你之前对大昭寺、乃琼寺、贡嘎曲德寺的壁画进行复制,在哲蚌寺与色拉寺画了很多有佛像的石刻,这些神迹点燃了你巨大的宗教激情。

每个人的经历不一样。你曾像鱼一样,从山沟里游出去,而今你又必须回到那个山沟去,我们也是如此。

其时你是昌都地委宣传部的专业美工。在乡下,你画了很多速写。没有图钉,你就在烟熏火燎的屋子里,用绳子像晾衣服一样,把速写的画挂起来。像梦一般,烟雾中,那些被吹动的纸,如风雪中飘扬的经幡。

你一天到晚拿着速写本,不停地画你面对的一切对象,画你颤抖的感受!你抚摸到了自己的心跳。

漂泊太久,那些速写,现在都不知道去了哪里,但你没有遗憾,因为新的感受和理解不断喷发,冲击着你,你奔腾地拥抱着自己的灵感。

你对得起时代的给予,你把自己放在尘埃中,只要活着,就有生活。

你不只是表达一位画家对西藏的理解。你假设自己是一匹马、或者牦牛,在西藏走了很多的路,你接受自己就是一名当地艺人的事实。

生命的觉醒与存在就出现在乡下,出现在人与人之间。

在那曲地区写生,你租不起一匹马,你们就向遥远的牧民帐篷走去。路上的疲倦、风雪阳光吹爆的脸,遮蔽不了激情的眼神,藏族兄弟们像看外星人一样地看着你们,他们不知道这画有什么用处。

梦幻的牧场 90cm×120cm 布面油画 2016年

你像幽灵一样,出现在废墟里,山峰下,你是峡谷里的蜜蜂掉进了花丛中。

日喀则是你当年拥有的一条黄金线,通公交车。花上20块钱,可去很多地方。第一站,你到的是白居寺,一个巨大的宝库,白居塔是一个大型的博物馆,佛塔的每一层,里面都有辉煌的壁画。

公交车再往前二三十公里,就是与你有很多缘分的夏鲁寺。墙上的宋代壁画,是西藏最完整地受尼泊尔艺术影响的作品。在夏鲁寺,你看到了大量的汉砖、汉瓦。夏鲁寺与汉地的关系很好,交往密切,回廊上有极为独特的壁画。作为一位艺术家,你必须自己去感受,而不是道听途说,更不是书房里的虚构和想象,东西是活的,回廊上两米高的空间里,美到让你至今仍在留恋。

到达下一站之前,有一个纳塘寺,公交车中间不停,故你没去过。那是一个废墟的名字,你仿佛听到纳塘寺对你的呼唤,你远远地望着废墟上的辉煌……村子,一晃而过。

沿途可以看到很多东西。很快到了扎什伦布寺,这是西藏的重镇,有曲英多杰的壁画,有辉煌的大佛,让你狂喜的是,在寺院里行走的众生,每个人的身体都散发出千年的气息,都闪着光,你想上去拥抱,你感谢这些行走在建筑里的僧人和朝拜者们。是人,让建筑物和动物,生动起来,可爱起来。

班禅的行宫,你是跟着中央美术学院的一个教授去的。

一个星期只有一班公交车,再花上20块钱,你坐到萨迦寺。传说中的元代帝王送给巴思八的礼物。

这条黄金线除了艺术的启示,也留下了你人生路途上许多难忘的美好的故事。

你固执地认为,你感受到的最大的爱是在西藏获得的,你人生的幸运与暂不便言说的灾难之间所形成的强烈的冲突,才诞生有你这一路的颠沛和艺术的生命之花。

殿堂 220cm×300cm 布面油画 1987年

在拉萨,你住在10平方米的房子里,画出了许多作品,也结交了很多的朋友。

寺庙里,壁画上的每一道印痕都在说话。你拍了很多的照片,三十多年后,你用一台简单的扫描仪,请姐妹们慢慢地扫描了上万张,你再次看到了自己所走过的路。照片都是在1982到1987年之间拍的。你说:人们在寻找阳光,寻找角度,但愿我自己就是那些阳光,那些土地;有些人去西藏,是想拯救自己失控的灵魂,而我在那里,却平静地度过了自己最美好的青春。

新泽西时期 2004年

你不吭一声,把自己藏在美国新泽西的乡下,20年后,你在那里又打下了自己的一片天地,你完成了自己生命的另一个周期。

西方的艺术大师都有着极限的人格,特别是现当代艺术,他们不再是哲学的符号,艺术大师的魅力大都是用生命换来的。

在你的画室里,FM电台节目和音乐常年陪伴着你,你的每一笔色彩里,都有音乐的旋律在里面左冲右突。

这就是你的生活,一年365天,一个画架,一把椅子,在古典音乐的荡漾下,你愉快地呼吸着,过了10年、20年……

你热爱拉赫玛尼诺夫,有人认为他不是第一流的艺术家,但你喜欢一切极端个人化的东西,包括音乐家。

在新泽西,你是一个受人尊重的艺术家,很多大公司的总裁,大学里的知名教授、学者,他们都来找你。他们是在经过专业团队考察过你的艺术后,才来找你的。除此,还有当地的法官,也来请你画画。大家都一致认为,这亚洲老头,不得了!

在西藏,你画西藏;在四川,你画西藏;在北京,你画西藏;在美国,你画西藏。

你收集了的几万张图片,把世界各地的博物馆,网络上涉藏的图像,海量地看,你专注于一切相关图像的语言。巨大的资料库,庞大的体量和古今信息支撑着你的每一幅作品,让你自如进出。你忘记了那些图像,你把图像的神采放进颜色里,就像把出生的婴儿,轻轻地放在摇篮曲里。

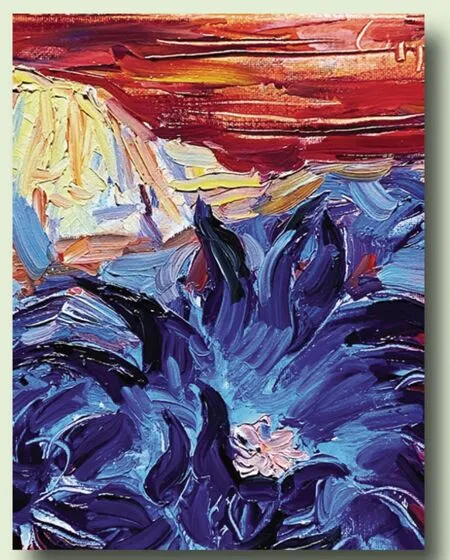

蓝莲花(局部)

你的画,即使想表达的思想与西藏无关,即使用的笔和色彩与西藏无关,即使所画的具体内容与西藏无关,但当你从画布前移开,走出几步远,转身,再看你的画,我仍看到了你的西藏……譬如近期的蓝莲花,画的基因,还是西藏……充满了神圣,如佛陀的加持……

你画过一些寻找儿子的主题作品。你也是在寻找你自己。你愉快地接受世间的一切,这也是你的基因,你的快乐和热情,你的专注和执拗,都是你祖传的,历世累劫的。

孩子3岁,你画了孩子。西藏已成为无限的遥远之地,遥远的恍惚之中,你怀疑西藏的真实性。看着3岁的孩子,你画孩子生活在西藏,看着在美国的你,久久地看着——仿若又来到了西藏。你曾把西藏画得很庄严又忧伤,你的灵魂空间里所装着的西藏,一部分是废墟,一部分是神圣,还有一部分是简朴。

你的心灵,从幼时开始,就已荒芜:杂草和鲜花,果实和落叶,阳光和甘露,在你的心灵里飘荡成了一个个梦的影子。

梦中的珠峰(局部) 140cm×180cm布面油画 1994-2003年

2004年,你的孩子4岁,你又为他画了几张大画。一幅是《梦中的珠峰》,你在异国他乡想象中的珠峰:无数次站在珠峰的不同角度,种种忧伤充斥着你的颜色,象征的浪漫主义,你称之为伪浪漫主义,因为一切都是你的虚构。

孩子5岁,你又画了他。你用这种形式来缅怀自己。孩子是你的灵童,皮肤比白人还白,你从自己内心的画板上粘了一点蓝色,重重地涂抹在孩子的画布上,大面积的蓝,形成一个自闭的空间。蓝色,包括着坚韧和快乐。

寻找儿子或寻找自己 50cm×70cm 布面油画 2013年

你的孩子18岁这年,你对我22岁的女儿说,你希望每一个人,首先是获得人格的独立,人格的自由,因为这是人绝对的核心——是至高无上的原则,除此,无一能替代。如果哪天我快要死了,我谁也不求,我会提前找一个完全的、封闭的地方,让自己在那里生活,在那里慢慢地、孤独地、有尊严地死去。