基于脱贫攻坚的“林木种苗生产技术”课程思政探索与实践

马永春,田淮芳

(安徽林业职业技术学院,安徽 合肥 230031)

1 研究背景

“课程思政”是将思想政治教育融入专业课程教学中,实现立德树人目标的教育模式,现已成为新时代高校思政教育发展的必然趋势[1]。目前,在大学林学专业课程教学中,已有从课程思政视角下开展“园林植物栽培养护学”[2]、“园艺植物良种繁育”[3]和“园林植物景观设计”[4]等多门课程的报道。2020 年全面收官的脱贫攻坚战已经取得决战胜利,但我们不可懈怠,要坚决守住胜利果实,推动脱贫攻坚政策举措逐步向乡村振兴平稳过渡[5]。脱贫攻坚一线是增强大学生实践能力的有效载体,也是课程思政的优良素材。林业作为脱贫攻坚主战场之一,目前基于脱贫攻坚开展的林业研究已有退耕还林[6],林下经济[7]和培植特色林[8]等报道。“林木种苗生产技术”是林业高职院校的专业课程,主要介绍林木种子生产、林木苗木生产和中国主要造林树种种苗生产[9]。在“林木种苗生产技术”课程教学过程中渗透脱贫攻坚,有助于学生正确认识时代责任感和历史使命、将所学知识应用于生产,提高求知欲、积极投身报效社会的实践中。但是基于脱贫攻坚的“林木种苗生产技术”的课程思政研究却鲜见报道。因此,笔者以“林木种苗生产技术”课程为研究对象,聚焦脱贫攻坚开展课程思政教学改革研究,也为其他学者从脱贫攻坚视角下研究其他学科提供参考。

2 教学内容的甄选

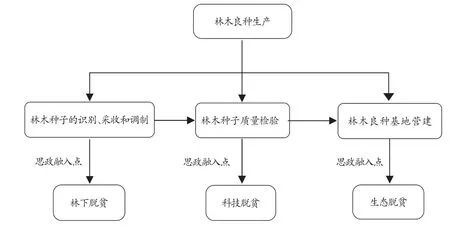

良种是指常规原种繁殖的子代种达到良种质量标准的种子。种植业良种的使用为脱贫攻坚提供了强大助力,如中国农科院兰州畜牧与兽药研究所通过供良种、授良法的科技扶贫模式助力临潭县脱贫攻坚[10]。林木良种能够促进林农增收,是林业生产力发展的基础性战略性资源[9],对脱贫攻坚具有不可替代的帮助,如翁牛特旗林草部门通过种植木本油料树种发展林草产业,实现生态建设和脱贫攻坚双赢[11]。因此,对于林业技术专业的学生而言,掌握林木良种的生产技能非常重要。为此,笔者从《林木种苗生产技术》第2 版教材[9]中根据生产实践和良种生产程序,选取“林木种子的识别、采收和调制”、“林木种子质量检验”和“林木良种基地营建”3项内容进行脱贫攻坚下“林木种苗生产技术”的课程思政教学,如图1所示。

图1 林木良种生产的教学设计

2.1 林木种子的识别、采收和调制

作为林木良种生产的首要步骤,林木种子的识别、采收和调制发挥着重要作用。正确识别林木种子,可以防止异种混杂,保证种性;林木采种及调制是种子经营工作的中心环节,直接关系到种子生产任务的完成以及收获种子的品质。树种种子的种类多种多样,不同成熟期的种子要按照其脱落方式、果实大小和树体高低来确定采种方法;再经过脱粒、干燥、净种等调制措施来获得优质种子[9]。若要成为一名真正的林学人,掌握广博的林学知识是十分必要的,那么如何辨别种子的种类?怎样适时采种?不同种实调制时又需采取何种方法?这3个问题不仅有利于学生梳理知识脉络,还有助于学生在实践操作的过程中,继承林学人不畏艰辛、不懈进取的精神。

2.2 林木种子质量检验

林木种子是林业生产的基本资料,但其播种品质会由于采种、贮藏、运输等步骤造成较大差异,其好坏程度直接影响培育种苗的成败和苗木质量的优劣,甚至影响林木的正常生长。因此,对林木种子播种品质进行检验分析、确定林木种子的使用价值是实现林木种子标准化的技术保证。教材中详细介绍了进行林木种子质量检验,首先从种批中抽取出部分种子,按照林木种子的质量指标,依次进行测定工作;再根据GB7908-1999《林木种子质量分级》进行林木种子质量分级,填写林木种子检验证书[9]。熟练掌握林木种子质检技术具有特别的现实意义,可引导学生思考以下问题:“如何才能抽取能够代表种批的种子样品?质检员进行林木种子质量指标测定时有哪些注意事项?根据所学知识,能为林农脱贫致富给出哪些建议?”这样有利于学生加深专业知识理解,同时心系社会,联系实际进行学习和探索。

2.3 林木良种基地营建

林木良种是优良遗传基因的载体。营建林木良种基地,须具有扎实的育种基础、合理的规划设计;能够加速推进我国林木良种化进程,有助于实现林业发展目标、满足经济社会发展对林业的需求。林木良种基地具有多种营建方式,有关营建方式的详细内容可以参考教材,如我国目前在建的良种生产基地主要有进行有性生产的母树林、种子园和进行无性生产的采穗圃3 种类型:母树林指生产良种的天然林或人工林;种子园是生产优良遗传品质的特种林;采穗圃指生产优良无性繁殖材料的基地[9]。有性生产改良种子的两种方式有何区别?无性良种繁育基地有何优势?营建林木良种基地能给贫困户带来哪些帮助?这些都是适合引导学生全面学习林木良种基地营建、践行林学使命的好问题。

3 教学设计与实施

3.1 聚焦“林木种子的识别、采收和调制”的“林下脱贫”

林木种子的识别是种子生产和苗木培育的基础。教师先向学生介绍林木种子成熟特点以及植物生理基础相关知识,再将学生分组进行30类造林树种种子观察实践操作,实施过程中加以分享我国林业科技人员深入林业生产第一线,扎根林区、沙区开展调查研究和科学实验的实例。引导学生理解脚踏实地是林学客观规律的必然要求,实践操作不仅能培养学生正确辨识常见林木种子的能力,还能向学生渗透林业工作者艰苦奋斗、扎实深入的工作作风。不同的树种成熟期不同,其采收期也大不相同。种子成熟的两个阶段分为生理成熟和形态成熟。教师在课前发布预习任务:“种子生理成熟的时间与形态成熟相比,时间提前、一致、滞后的代表植物有哪些?”,课上鼓励学生积极分享课前所查阅的信息,帮助学生熟练掌握文献查阅技能、锻炼学生的交流表达能力。介绍采种后,还需要根据果实和种子的结构特点确定适宜的调制方法,如球果采用果鳞干燥开裂方式、干果适用阴干法和晒干法、肉质果则需取出种子阴干处理等。结束之际,教师与学生分享让贫困林农走“不砍树也能致富”的新路子,如林农可以将林木良种产出的林产品深加工、充分利用丰富的林下资源和空间环境,带动林果、林禽、森林旅游等模式,发展林下经济[7,11];引导学生认识到识别、采收和调制良种的重要性,了解“全链条”林产业扶贫形式[12],形成把林草资源最大限度转化为脱贫攻坚资源的观念,树立凭借所学助力实现中国梦的担当精神。

3.2 围绕“林木种子的质量检验”的“科技脱贫”

林木种子检验工作是种子经营管理工作中重要的一环[9]。教师以抽样人员进行抽样的视频导入“林木种子质量检测”的教学内容,以此引导学生在总结抽样程序步骤、掌握抽样流程的同时,学习质检员一丝不苟、认真负责的敬业精神。教师在ppt上分别展示种子净度、千粒重、发芽力、生活力、优良度5 个环节的测定方法,引导学生小组讨论这些方法在实际检验中的注意事项,如测定含水量时,接收样品后应尽快开始检验,避免种子样品暴露在空气中影响测定结果等,借此加强学生对测定方法的理解,提高学生的交流合作能力、探究能力和科学思维能力。林木种子的质检能够帮助林农在播种前避免生产和经济上的损失,教师与学生就此展开交流,鼓励学生畅谈所想,针对质检技术方面,提出有价值的建议,如举办林业技能培训班,加大对林区贫困群众的培训力度,发挥人才扶贫和教育扶贫的协同作用[12];大力加强林业技术推广服务体系建设,建立健全各级林业技术推广服务机构,充实林业科技推广队伍等。以此启发学生理解林木种子质检的重要性,了解科技帮扶林业经济的形势,期望学生将来用自己的实际行动引领带动一部分人在脱贫攻坚的道路上不断前进。同时,建议学生分组在课后通过查阅GB7908-1999《林木种子质量分级》标准,将所给案例进行指标百分比计算,尝试划分林木种子等级,加强实践操作和团队配合能力。

3.3 基于“良种基地营建”的“生态脱贫”

林木良种基地的营建是推进林木现代化的主要途径。教师运用线上教学软件,课前发布任务:“有性生产改良种子的两种方式有何区别?”,引导学生通过查阅权威期刊文献资料进行梳理总结:母树林可满足近期造林急需,种子园可满足长期用种需要;种子园相较母树林而言,选择强度大、亲本材料挑选条件严格、遗传增益大;以此培养学生文献检索和资料收集、整理能力。无性生产的采穗圃与以上2种有性生产方式相比,具备方便集群管理、易进行虫害防治和采条操作、成本低的优势。教师通过这些有助于造林的良种基地营建方式,引导学生树立“绿水青山就是金山银山”的理念,以“替河山装成锦绣,把国土绘成丹青”为目标,将绿色情怀深植每一位林学人的心底,加强学生对专业的认可和热爱。营建林木良种基地不仅对造林意义重大,还能使贫困户直接受益。教师举出“生态护林员”的事例,引导学生了解“一人护林,全家脱贫”[11],感受善用林场优质资源带动贫困户脱贫的价值[8];鼓励学生矢志献身林业事业,发挥专业优势以期未来为林业事业贡献力量,为建设生态文明作出贡献。课后教师发布分组任务,鼓励学生小组分工合作搜集不同地区林农营建良种基地的信息,以录制2-3 分钟微课的形式总结“不同种类的林木,分别适用于哪种良种基地营建方式”进行分享,以期培养学生的组织协调能力、团队合作能力以及沟通交流能力。

4 结论

本课程内容在林业技术专业的班级进行课程思政教学,通过观察学生在课堂上的表现情况,如听课认真程度、问题参与程度与活跃程度等,发现在林业技术的课堂上以脱贫攻坚的视角开展课程思政教学,可以提升学生对于专业知识学习的积极性与主动性,明显提高教学效果。第一,学生在思考、讨论、展示的过程中将专业知识与实践技能相结合,增强辨别能力,学习质量有所提升;第二,学生通过查阅文献资料,提高了学习过程中分析、解决、归纳总结问题的能力;第三,学生在思政教育案例及分析的过程中产生共鸣,潜移默化地提高思政素养,实现教学过程中的专业目标与思政目标双重提升。

课程思政是高校思政工作的重要措施,脱贫攻坚是实现全面建成小康社会的重要标志,将两者融入至教学过程中,能够更好地培养担当时代重任的创新性林业人才。笔者对当下林农脱贫攻坚案例加以浓缩,采用问题引导、小组讨论、制作微课等教学方式,将其融入至“林木种苗生产技术”课程教学中。这种教学方式不仅有助于学生积极主动地学习理论知识,还有益于提升学生的思政素养,用行动诠释新时代的使命与担当,积极投身于社会主义现代化建设事业中。