基于政策执行综合模型的贵州省医联体政策执行效果分析

■ 杨 龙 王 微 李仕广

随着生活水平的提高,越来越多的城乡居民选择到大型医院就诊以享受更高级别的医疗资源及服务[1],大型医疗机构又购置更多高端设备和引进更多高层次人才以满足就诊患者需求。如此循环,渐次增强,“虹吸现象”发生,医疗资源配置不均衡状况愈加严峻,基层医疗卫生机构可持续发展前景堪忧。

在上述背景下,贵州省积极响应中央的政策要求,于2017年9月省政府办公厅印发了《贵州省推进医疗联合体建设和发展实施方案》,对全省加快推进医联体建设和发展进行安排部署。2018年9月,贵州省卫生计生委组织制定《贵州省医疗集团建设试点工作实施方案(试行)》,三级综合医院及委属委管综合医院全面启动医疗集团试点工作。全省在总结试点经验的基础上,逐步推广医疗集团建设,构建区域内医疗资源有效共享,形成责权利明晰的区域协同服务模式。

本研究基于美国学者提出的综合模型理论框架[2],利用《中国卫生健康统计年鉴》数据,以及对贵州省城市医联体建设试点城市之一的贵州省遵义市某医联体内就诊患者进行结构式访谈的结果,进行政策执行影响因素的二元Logistic回归分析。在此基础上,根据模型,从政策问题特性、政策目标、政策因素、非政策因素、政策执行5个方面对贵州省医联体政策进行诊断,剖析问题,并提出政策有效执行的“处方”。

1 资料与方法

1.1 概念界定

本研究按照《中国卫生健康统计年鉴》对医疗卫生机构分为两类:“医院”与“基层医疗卫生机构”,其中“医院”指综合医院、中医医院、中医西医结合医院、民族医院、专科医院、护理院;“基层医疗卫生机构”指社区卫生服务中心、社区卫生服务站、街道卫生院、乡镇卫生院、村卫生室、门诊部。与基层医疗卫生机构首诊相对应,本文将医院首诊视为非基层首诊,聚焦二者具体情况展开对贵州省医联体政策执行效果分析。

1.2 数据来源

本研究数据来自两方面:一是来源于《中国卫生健康统计年鉴》数据,以贵州省数据作为研究对象,同时纳入西部地区数据以及全国总体数据作为对比;另一方面来源于贵州省遵义市某医联体内就诊患者的结构式访谈和主题访谈结果。

1.3 政策执行综合模型的应用

美国学者提出政策实施过程的概念模型框架,该模型将影响政策执行效果的“因变量”归结为与政策问题相关的各个“自变量”,并且认为政策执行分析的关键在于找出整个政策执行过程中影响政策目标实现的因素,而这些因素可以分为3个大类的“自变量”(图1)[3]。

图1 梅兹曼尼安和萨巴提尔综合模型

1.4 研究方法

对年鉴数据、结构式访谈数据等进行描述性分析以客观反映研究对象特征,数据类型包括分类变量、定序变量和连续变量等。对234名患者进行面对面的专题访谈,了解患者的基本信息、首诊医疗机构的选择情况、对医联体政策的感知情况和认可度等。将贵州省数据与西部地区以及全国总体数据进行对比以定位贵州省医疗卫生事业的发展状况,将医联体内首诊选择不同层级医疗机构的患者进行对比以了解其人口学特征;将不同层级患者的政策感知度与认可度进行对比以了解形成差异的原因。利用Excel对医联体机构调查数据进行筛选和逻辑效验。利用SPSS 22.0录入数据,并进行首诊选择影响因素的二元Logistic回归模型分析。

2 结果

2.1 政策问题的特性

2.1.1 患者就医行为的多样化。对首诊医疗卫生机构选择的人口经济学特征进行卡方检验,结果显示患者的年龄、现居地、医保类型、月收入、文化程度以及就业情况影响患者对首诊医院的选择,其差异具有统计学意义(P<0.05),而性别的影响无统计学意义(P>0.05)。

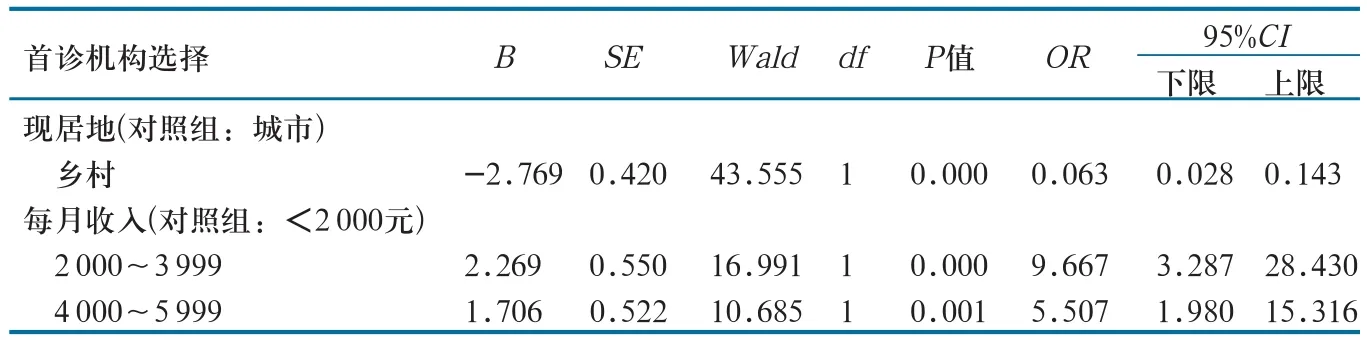

对首诊医疗卫生机构选择影响因素进行二元Logistic回归分析,结果显示,相较于现居地为城市的患者组,乡村的患者组会更多选择基层首诊。每月收入情况对患者首诊医疗机构的选择也有显著性影响,相较于每月收入2 000元以下的患者组,每月收入2 000~3 999元的患者组选择到基层医疗机构进行首诊的概率高8.667倍;而每月收入4 000~5 999元的患者组选择到基层首诊的概率也高4.507倍(表1)。

表1 首诊医疗卫生机构选择影响因素Logistic回归结果

2.1.2 贵州省城镇人口比重低。2019年全国、西部以及贵州城镇人口比重具体情况:贵州省总人口3 623万人,城镇人口1 776万人,乡村人口1 847万人,城镇人口比重49.0%,不仅比全国(60.6%)低11.6%,而且比西部(54.2%)低5.2%。

2.2 政策本身的因素

2.2.1 明确的政策目标。从2009年开始,国务院一直是医联体相关政策的制定者,具有政策制定的统一性。2009-2017年政策目标是有效地引导医疗资源下沉,逐步建立分级诊疗制度;2017年至今,政策目标是有效地建立科学合理的分级诊疗制度,逐步形成符合各地实际情况的医联体组织模式。可见,医联体建设的政策目标连续而具有前瞻性,贵州省也在结合自身实际情况,制定并实施方案。

2.2.2 财政资源投入情况。2018年贵州省人均卫生总费用3 352.12元,比全国人均(4 236.98元)低884.86元。但是,2018年贵州省卫生总费用占贵州省GDP7.86%,比全国(6.43%)高出1.43%,说明贵州省的医疗卫生事业得到了政府财政资源的大力支持。

2.3 非政策的因素

2.3.1 贵州省医疗卫生机构情况。2019年贵州省医院为1 340家,基层医疗卫生机构26 806家。贵州省医院在医疗卫生机构中占比4.76%,比西部地区(3.52%)高1.24%,比全国(2.59%)高2.17%。

2019年贵州省1 340家医院中,三级医院62家、二级医院332家、一级医院672家,其余医院未定级。贵州省三级医院占比5.82%,比西部地区(10.75%)低4.93%,比全国(11.60%)低5.78%;贵州省二级医院占比(31.14%),比西部地区(44.18%)低13.04%,比全国(40.87%)低9.73%

2.3.2 贵州省卫生技术人员情况。2019年每千人口卫生技术人员:在城市,贵州省(9.4人)比西部(10.4人)低1.0人,比全国平均(11.1人)低1.7人;在农村,贵州省(4.6人)比西部(5.2人)低0.6人,比全国平均(5.0人)低0.4人。每千人口执业(助理)医师:在城市,贵州省(3.3人)比西部(3.7人)低0.4人,比全国平均(4.1人)低0.8人;在农村,贵州省(1.5人)比西部(1.8人)低0.3人,比全国平均(2.0人)低0.5人。贵州省城市每千人口注册护士(4.6人),比西部(5.0人)低0.4人,比全国平均(5.2人)低0.6人;贵州省农村每千人口注册护士(2.0人),比西部(2.1人)低0.1人,与全国平均(2.0人)相等。

2012-2019年,全国、西部以及贵州省每万人全科医生数量均有较大幅度增长。2012-2016年,贵州省每万人全科医生数量一直低于全国和西部地区平均水平,但是贵州省增长速度更快,差距逐步缩小,2017年和2018年每万人全科医生数量超过了西部地区平均水平,但是2019年又重新低于西部地区,处于较落后状态。2019年贵州省每万人全科医生数为1.78人,较2018年的1.73人增长0.05人,而2019年西部地区每万人全科医生数为2.05人,较2018年的1.66人增长0.39人,贵州省和西部地区的差距又拉大。

2.3.3 贵州省医疗卫生机构床位情况。2019年在合计每千人口医疗卫生机构床位数上(注:合计项分母是该地常住人口数,城市、农村项分母是户籍人口数推算。),贵州省(7.31张)比西部(6.84张)多0.47张,比全国平均水平(6.30张)多0.79张;在城市,贵州省(8.16张)比西部(8.58张)少0.42张,比全国平均水平(8.78张)少0.62张;在农村,贵州省(4.91张)比西部(5.31张)少0.40张,比全国平均水平(4.81张)多0.10张。而贵州省每千农村人口乡镇卫生床位数(1.19张)比西部(1.68张)少0.49张,比全国平均水平(1.48张)少0.29张。

2.3.4 贵州省城乡居民医疗保健支出情况。2018年全国、西部以及贵州城乡居民医疗保健支出情况:贵州省城镇居民人均医疗保健支出1 657.8元,仅为全国平均水平2 045.7元的81.04%;贵州省农村居民医疗保健支出703.2元,仅为全国平均水平1 240.1元的56.7%。就人均医疗保健支出的城乡差来说,全国农村居民人均医疗保健支出是1 240.1元,城市是2 045.7元,城乡差805.6元;而贵州农村居民人均医疗保健支出是703.2元,城市是1 657.8元,城乡差954.6元,超过全国差距149元。较低的城乡居民医疗保健支出和更大的城乡支出差距是贵州省医联体政策需要面对的重要现实。

2.4 政策执行过程分析

2.4.1 患者政策感知情况分析。对患者的政策感知情况进行卡方检验,结果显示首诊选择不同级别医疗机构的患者在对医联体相关政策知晓度上有差异(P<0.05,表2)。

表2 患者的政策感知情况分析

政策知晓度得分计算公式:知晓度得分=(选择“非常了解”人数×5+选择“比较了解”人数×4+选择“基本了解”人数×3+选择“不太了解”人数×2+选择“不了解”人数×1)/总人数×20(百分满分)。在政策知晓度上,选择首诊到“医院”患者得分为36.65分,选择首诊到“基层卫生医疗机构”患者得分为30.55分。说明在不同层级患者中政策知晓度均较低,尤其在低收入和低文化水平人群中的知晓度更低。

2.4.2 患者政策认可情况分析。对患者的政策认可情况进行卡方检验,结果显示,首诊选择不同级别医疗机构的患者在对医联体相关政策认可度上有差异(P<0.05)。在政策认可度上,选择首诊到“基层卫生医疗机构”患者(85.45%)比选择首诊到“医院”患者(59.78%)更加认可基层首诊。

对政策认可度的影响因素进行二元Logistic回归分析。结果显示,相较于男性,女性更加不认可医联体政策;相较于29岁以下的患者组,60岁以上(不包括离退休人员)的患者组对该政策认可度高出了14.340倍;相较于现居地为城市的患者组,现居地为乡村的患者组对医联体政策的认可度高出7.707倍;相较于每月收入2 000元以下的患者组,每月收入2 000~3 999元、4 000~5 999元、6 000元及以上的患者组均更加不认可医联体政策;相较于就业/在职的患者组,未就业及退休/离休的患者组也更加不认可基层首诊。

3 结论

3.1 政策问题的特性

贵州省患者在首诊医疗机构的选择上呈现出多样化的影响因素,包括患者的年龄、现居地、医保类型、每月收入、文化程度以及就业情况等,这些影响因素的多样化也使患者对医疗机构的选择行为变得更加复杂。从贵州省患者对首诊机构选择二元Logistic回归分析结果可知,乡村患者受到现居地和较低收入水平的限制而更多地选择基层医疗卫生机构进行首诊。但是根据访谈了解到,88.80%的农村患者选择基层首诊的原因是“就近就医”,只有11.2%患者表示选择基层看病是因为“基层诊疗技术和硬件水平基本能满足需求”。如果不真正提高基层硬件和诊疗水平,随着城市化的推进,被动选择基层首诊的人数会日益减少。相反,城镇患者由于就诊便利性和较高的支付能力而更多选择到更高级别医疗机构进行首诊;并且,不论城乡,月收入更高的患者会更多选择高级别医疗机构首诊以享受更加优质的医疗卫生服务。

3.2 政策本身的因素

贵州省医联体建设政策具有清晰的政策目标、明确的推进路径和详细的实施方案。与此呼应,在财政资源配置上,2018年贵州省人均卫生总费用3 352.12元,与全国水平4 236.98元相比,相差884.86元。但是2018年贵州省卫生总费用占贵州省GDP的7.86%,比全国水平(6.43%)高1.43%。由此可知,贵州省政府对医疗卫生事业的重视程度和资金投入力度较高。清晰的政策目标、明确的推进路径和相对较高的财政投入,是贵州省医联体政策有效执行的坚实基础和根本保障。

3.3 政策以外的因素

医联体建设政策以外的因素主要是医疗卫生市场供需状况。供给状况主要体现在贵州省医疗卫生机构的总体概况和软硬件水平,而需求水平主要体现为城乡居民医疗保健支出情况。

就供给情况而言,在医疗卫生机构总体概况方面,2019年贵州省医院数在医疗卫生机构中占比高于全国和西部地区水平,说明贵州省具备相当规模的综合医疗资源满足省内居民的基础性医疗服务需求。但是从医院等级占比情况来看,二、三级医院占比低于全国和西部地区水平,一级医院占比高于全国和西部地区水平,这从另一方面说明贵州省较高水平的医疗资源仍较缺乏,与人民群众日益增长的优质高效的医疗服务需求存在较大差距。

关于医疗卫生人力资源方面,2019年贵州省在每千人口卫生技术人员、执业(助理)医师、注册护士人数上,与西部地区、全国平均水平相比,城乡都存在着一定数量的差距。2019年贵州省每万人全科医生数仅为1.78人,未达到“到2020年,基本实现城乡每万名居民有2~3名合格的全科医生”的目标[3]。人力资源数量短缺、素质较低的状况必将导致诊疗水平不高,影响医联体内的整体专业素养。根据调研了解到的情况,一级医院(社区和乡镇卫生院)对看病较消极,多是进行卫生防疫。造成这种状况的原因之一就是医务人员诊疗技术较差、怕担责,这又进一步加剧医务人员技术荒废。总体来说基层医疗卫生人力资源数量少、质量差的状况尤其严重。

对医疗机构硬件设施状况从数量和质量两方面进行考察。数量方面,贵州省合计每千人口医疗卫生机构床位数高于全国和西部水平,说明就人口总体来说,贵州省医疗机构具备较高水平的承载力,能满足人民群众的医疗服务需求,不会发生医疗资源挤兑危机。但是进一步对城乡数据分析发现,贵州省每千城市人口的医疗机构床位数低于全国和西部地区水平,农村数据稍好一点,低于西部地区、高于全国水平。但农村最接近基层,最重要的乡镇卫生床位数却双双低于全国和西部地区水平。如此反差的形成,说明贵州省医疗卫生机构床位数过度集中分布于城市或大型医疗机构。另外,考察基层医疗卫生机构的硬件质量,从全国医疗卫生机构设备分布情况来看,昂贵的医疗设备集中在高级别医疗机构。综上,贵州省医疗卫生机构硬件总体能满足诊疗需求,但城乡配置失衡,尤其乡镇卫生机构硬件缺乏严重;高质量诊疗设备多集中于大型医疗卫生机构。

就需求情况来说,2018年贵州省城镇居民人均医疗保健支出1 657.8元,仅为全国平均水平2 045.7元的81.04%;贵州省农村居民医疗保健支出703.2元,仅为全国平均水平1 240.1元的56.7%。就人均医疗保健支出城乡差而言,全国农村居民人均医疗保健支出是1 240.1元,城市是2 045.7元,城乡差805.6元;贵州农村居民人均医疗保健支出是703.2元,城市是1 657.8元,城乡差954.6元,超过全国差距149元。较低的城乡居民医疗保健支出和更大的城乡支出差距是贵州省医联体政策需要面对的现实。

3.4 政策的执行

在政策知晓度上,选择首诊到医院的患者和选择首诊到基层医疗卫生机构的患者对政策的知晓度都不高,前者加权得分36.65分、后者30.55分,前者对政策知晓度高于后者。在政策认可度上,选择首诊到基层的患者对政策的认可度高于选择首诊到医院的患者。从医联体政策认可度影响因素二元Logistic回归分析结果可知,现居地为乡村的患者组、收入2 000元以下患者组、60岁以上患者组(不含离退休人员)对基层首诊与双向转诊更加认可。月收入2 000元以上的患者组和退休/离休的患者组均不认可基层首诊制度。据调查了解,不认可的主要原因是患者对基层医疗卫生机构硬件设施设备及医务人员诊疗水平不信任。退休/离休的患者组不认可基层首诊与双向转诊的主要原因:这部分人年龄较大,基础疾病较多,病情诊断需要医务人员具备较扎实的理论基础及丰富的诊疗经验,以及医疗机构具备先进的医疗设备,再加上收入稳定且处于较高水平,所以基层医疗卫生机构无法满足其较高水平的医疗卫生服务需求。

综上所述,作为落实基层首诊和双向转诊机制的抓手,结合梅兹曼尼安和萨巴提尔综合模型考察贵州省医联体政策的执行效果发现,下一步贵州省医联体政策需要解决的核心问题:如何让医联体建设提质增效,从数量增加到内涵式发展,从根本上形成合理的就医秩序?为了解决这一核心问题,模型从政策本身因素、政策以外因素和政策的执行3方面进行了考察。就政策本身因素而言,贵州省医联体政策具备清晰的政策目标、明确的推进路径、详细的实施方案和相对较高的财政投入,这些为贵州省医联体政策有效执行提供了坚实基础和根本保障。模型主要从贵州省医疗卫生市场的供需状况对政策以外因素展开考察,发现供给方面贵州省具备相当规模的综合医疗资源满足省内居民的基础性医疗服务需求,但较高水平的医疗资源仍较缺乏且多集中于城市,医疗卫生人力资源缺乏且素质有待提高,农村和基层医疗卫生机构的硬件数量和质量待提升。对医疗卫生市场的需求状况考察发现,较低的城乡居民医疗保健支出和更大的城乡支出差距是贵州省医联体政策需要面对的现实。关于政策的执行,模型关注了和政策执行效果密切相关的政策知晓度和政策认可度。研究发现,患者总体对政策的知晓度都不高,尤其是文化水平不高的农村患者;患者总体的政策认可度也较低,尤其是收入在一定水平之上的患者和离退休患者。

4 建议

针对统领性问题——医联体提质增效,建议着力引导优质医疗资源下沉,均衡医疗资源在不同级别医疗机构之间、城乡之间的配置,使更多居住在城镇或收入水平较高的居民主动选择基层首诊;也使现在居住在农村、收入水平较低、被动选择基层首诊的群体能享受到更加优质的医疗卫生服务,这是医联体可持续发展的关键问题所在[4-5]。

针对医疗卫生机构尤其是基层人力资源缺量少质的问题,建议采取委托培养、引进人才、培训进修等方式提高医疗卫生人力资源的数量和水平,扩大乡村医生定向培养招生规模,建立高级别医疗机构对基层医疗卫生机构的人才培养和交流服务机制,提高家庭医生的数量和服务质量。另外建议采取合理的激励机制提高一级医院医生看的病积极性,让病人在社区、乡镇就能进行常见病的诊疗,减少看病成本;以县(市)域内的二级医院为龙头,加强县(市)内紧密型医联体建设,实现老百姓常见、多发疾病能在县域内获得诊疗。

针对较高水平的医疗资源仍较缺乏且多集中在城市的问题,建议加强财政投入,搞活社会办医,提高财政向农村进行医疗卫生转移支付的力度,提高财政的定向购买力度,提升基层医疗卫生机构的硬件质量,适当加强中高端医疗设备的配置。

针对较低的城乡居民医疗保健支出和更大的城乡支出差距这一贵州省医联体政策需要面对的现实,一方面医联体政策需要相关的公立医院改革政策配套加持才可能切实解决老百姓看病难、看病贵问题,如三医联动、取消药品加成、医药分家、加强社会办医等;另一方面需要进一步发挥医保对医疗卫生事业的促进作用,如推动医保省级统筹,提高基金保障能力、提高医保药品集中带量采购的规模、在当前由脱贫攻坚向乡村振兴过渡期内保持特殊群体待遇政策不变、推动DRP及DIP等支付方式改革等。

针对贵州省医联体政策的总体知晓率较低的问题,应加强政策宣传,通过街头宣讲、家庭医生上门宣传、电视广播、公众号、微信推送等形式让公众了解医联体建设的目的、内容、对看病就医带来的影响等。另一方面,针对收入较高和离退休群体显示出对医联体政策不认可问题,下一步政策的核心是如何推动医联体建设的提质增效,内涵式发展,只有这样,主动选择基层首诊、双向转诊的人群比例才会增加,合理的就医秩序才有望真正形成。在这方面,贵州省进行了有益的探索,于2018年推出了医院集团建设试点,就是为了实现区域内医疗资源有效共享,形成责、权、利明晰的区域协同服务模式,初步建成服务、责任、利益、管理共同体,进一步推进了分级诊疗工作的落实[6]。