深基坑阳角区域变形性状及开挖对坑外桩基的影响分析*

吴昌将, 周 磊, 易 礼, 陈 梦, 俞 隽, 刘紫秋

(1 南通大学交通与土木工程学院, 南通 226019;2 中建三局第二建设工程有限责任公司浙江建筑设计院, 杭州 310003;3 上海申元岩土工程有限公司, 上海 200011)

0 引言

深基坑的开挖卸荷会改变侧壁周围土体的应力场,引起土体产生侧向位移和沉降,进而造成邻近建(构)筑物、管线的变形,严重时甚至会造成基坑失稳坍塌的安全事故。目前对基坑工程,通常采用平面竖向弹性地基梁法进行设计计算,采用此方法设计计算时,忽略基坑坑角效应的影响,这不能反映基坑土压力与位移变形的实际情况,会造成支护体系设计偏于保守或危险。如对于阴角区域,由于空间效应的存在,使坑角处土体的稳定性及变形均有利于基坑中部土体;而对于阳角区域,坑角处土体存在两方向上的临空开挖面,其稳定性和变形远较平面应变问题复杂且不利,尤其是阳角区域还存在坑外邻近建筑的情况。因此,基于坑角效应的阳角区域深基坑变形性状值得重视研究。

关于深基坑坑角效应,诸多学者已经作了较为深入的理论与实践研究。主要包括两方面内容:1)坑角效应对基坑本体的变形性状影响研究[1-7]。坑角效应的存在不仅影响支护结构的受力性能,同时也对周边环境产生不同影响。特别在狭长形的基坑中,距离坑角一定范围之外的区域接近平面应变状态,坑角附近区域却呈现三维空间受力状态,导致了基坑中部的地表沉降明显大于坑角附近区域。2)坑角效应对坑角处邻近建筑的影响[8-11]。坑角附近的建筑物在垂直基坑和沿基坑方向均发生不均匀沉降,且表现为三维沉降状态,同时还存在挠曲变形和扭转变形。然而,以往深基坑坑角效应的研究成果主要集中在紧邻坑角区域土体位移与基坑中部土体位移之间的差异,影响坑角效应的平面尺寸与基坑挖深的相对尺度,坑角处建筑处于挠曲变形和扭转变形的共同作用状态等方面。关于基坑开挖对于坑外建筑的影响,通常以等代荷载代替坑外建筑,以无建筑时的地表沉降代替建筑物的真实沉降[12-14],再根据有关规范评估建筑物的破坏情况。这种数值分析方法忽略了建筑物、基坑和土体的相互作用影响。

由于基坑与其支护结构体系是一个三维的空间受力体系,基坑的开挖存在空间效应[1],坑阴角区域由于土拱效应以及边界效应的存在,基坑的变形性状及稳定性更为有利。但是,对于基坑形状有突变的地方尤其是阳角区域,其两个方向上都会产生变形和失稳,且相互之间叠加形成三维曲面沉降槽,加剧了基坑开挖的风险性。因此,深基坑支护设计时不应忽略阳角区域坑角效应对基坑变形的影响。本文以上海长兴科技厂房基坑工程为依托,借助FLAC3D程序建立三维数值模型,对坑阳角处的基坑变形性状及邻近建筑桩基的变形进行分析,进而评估阳角处坑角效应对基坑变形性状与建筑物的影响,同时结合实测数据进行相互对比和验证。

1 工程概况

1.1 基坑概况

上海长兴科技厂房项目位于上海市徐汇区漕河泾开发区,北邻宜山路,东至古美路。该基坑开挖面积约1万m2,围护周长400m,呈不规则L形。地下共两层,普遍开挖深度10.5m。基坑周围环境保护要求较高,四周均有众多地下市政管线或邻近已建建筑,尤其是基坑东北侧阳角区域紧邻已建一期厂房(5层,桩基,框架结构),基坑设计施工时应采取措施加强保护。本场址地貌类型属于滨海平原相,基坑围护开挖影响范围内土层主要由饱和黏性土、粉性土、砂土组成。其中深度25m以上分布以③淤泥质粉质黏土、④淤泥质黏土以及⑤1粉质黏土为主的软土层,具有高含水率、高孔隙比、低强度、高压缩性等较差的物理力学性质。

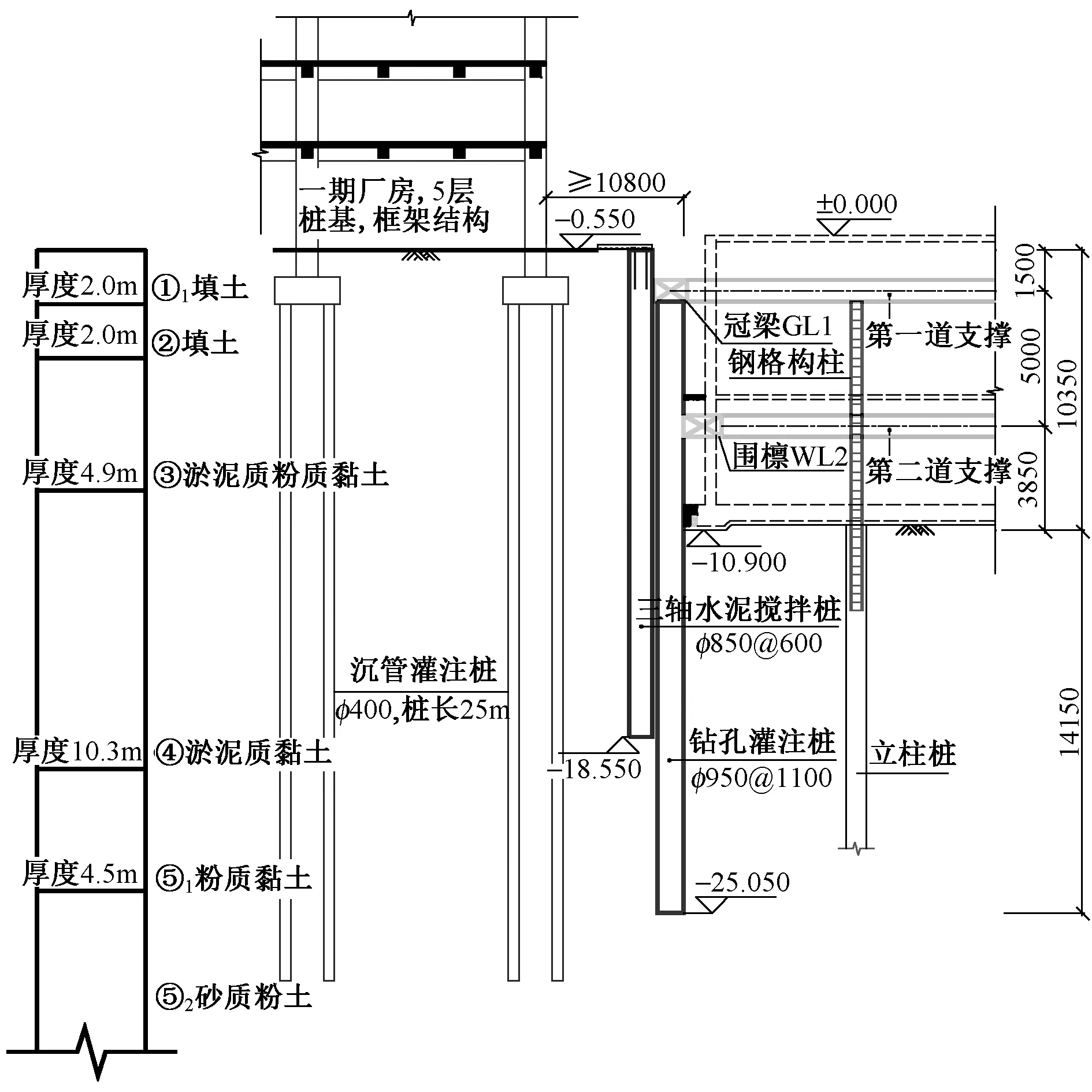

1.2 围护设计方案

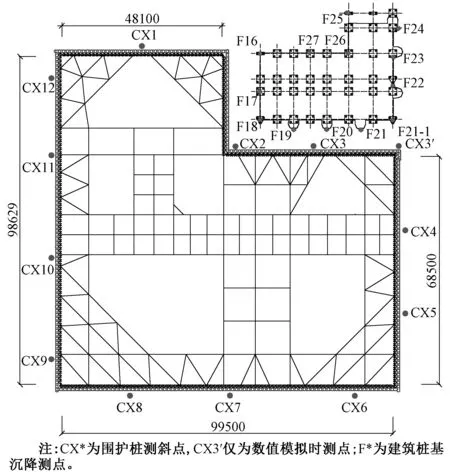

鉴于本基坑开挖较深,地质条件差,周边环境保护要求高,施工用地空间紧张等综合因素,采用φ950@1 100钻孔灌注桩+两道钢筋混凝土水平支撑+φ850@600三轴水泥搅拌桩止水帷幕支护形式。基坑典型围护剖面和基坑平面布置见图1、图2。

图1 基坑典型围护剖面图

图2 基坑平面及监测点布置图

2 现场实测分析

为了确保基坑安全,实时掌握基坑本体变形以及邻近建筑物沉降发展趋势,开挖过程中对基坑支护结构、周围环境进行全面地监测。具体测点布置如图2所示,主要针对基坑侧壁的变形以及坑阳角处建筑物桩基的沉降监测数据进行分析。基坑具体施工工况如下:工况①,开挖至第一道支撑底,施工第一道支撑;工况②,从第一道支撑底开挖至第二道支撑底,施工第二道支撑;工况③,从第二道支撑底开挖至底板,施工底板;工况④,拆除支撑,施工地下结构。

2.1 基坑支护结构位移分析

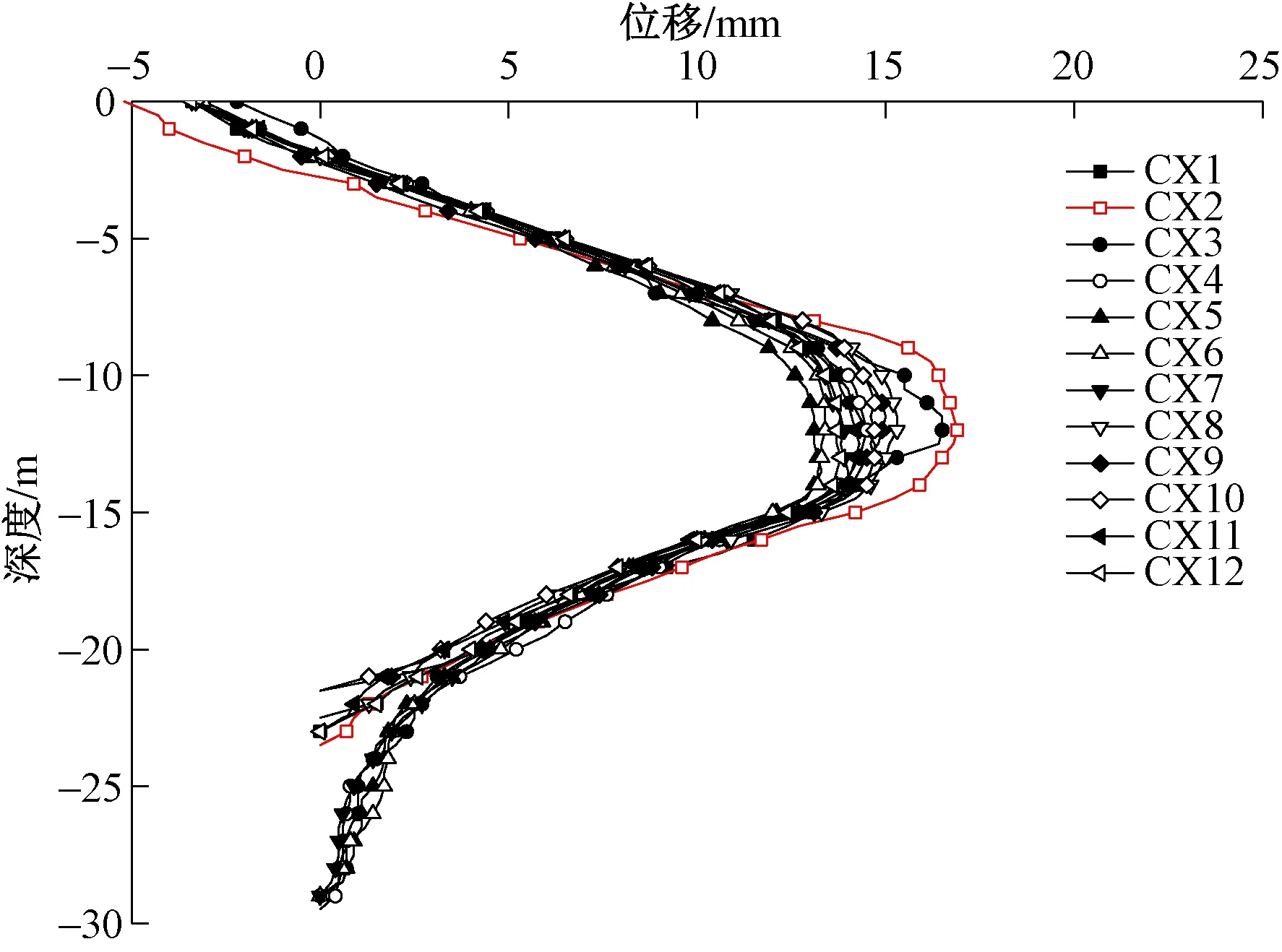

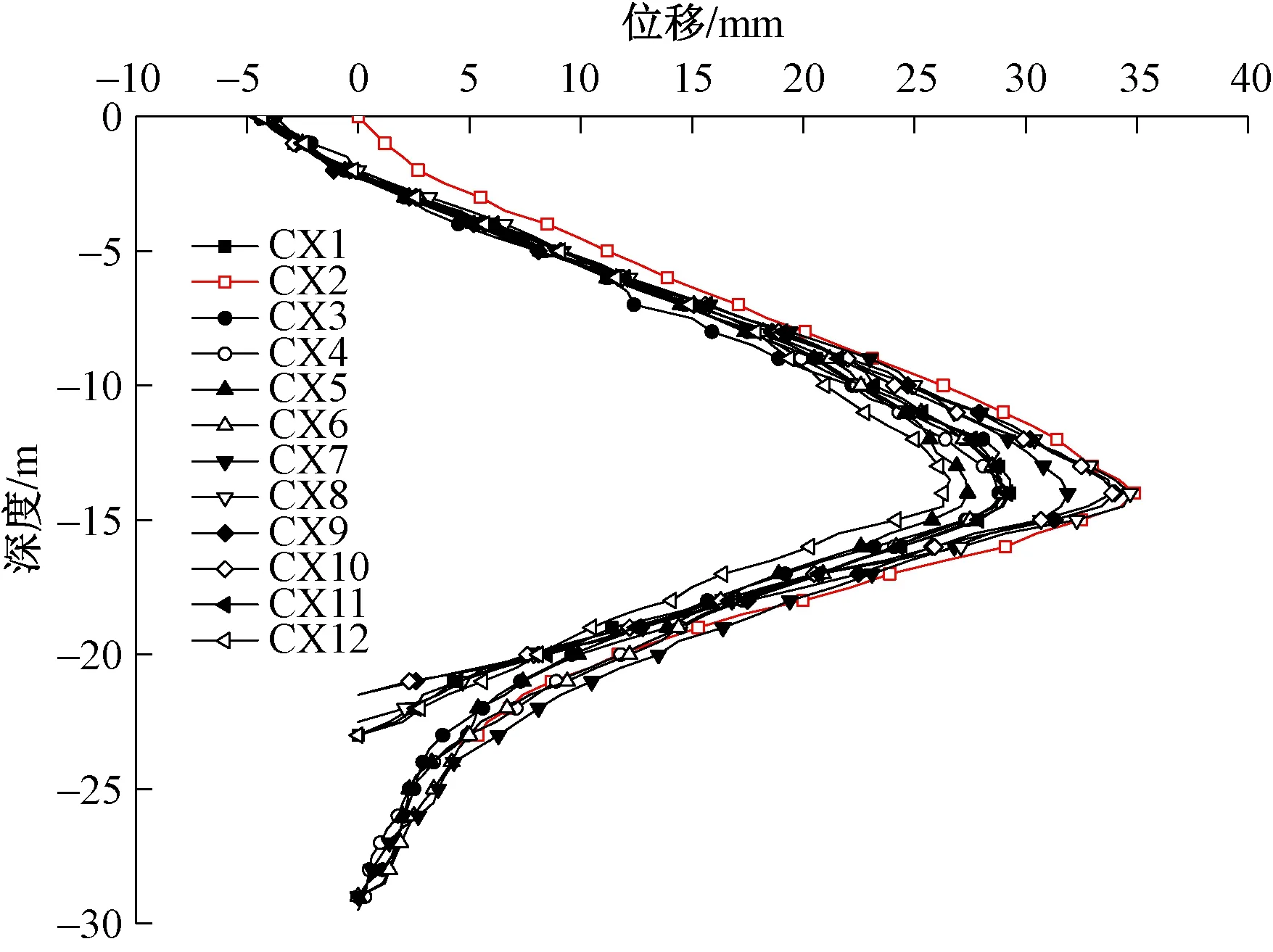

图3,4分别为工况②、工况③的基坑围护桩测斜位移变化曲线,其中CX2测点为坑阳角区域测斜点。

图3 工况②的围护桩测斜位移变化曲线

图4 工况③的围护桩测斜位移变化曲线

由测斜位移曲线可知:1)围护桩侧向变形均呈“鼓肚子”抛物线形状,即围护桩中部深度测斜位移大,上、下部深度测斜位移小,最大测斜位移在开挖面4~5m以下深度,其中开挖至第二道支撑底时(工况②),最大测斜位移为16mm左右,开挖至坑底时(工况③),最大测斜位移为35mm左右;2)位于坑阳角处的CX2测点及其附近的CX3测点,以及位于基坑长边中部的CX7,CX8,CX10测点的测斜位移普遍略大于其余测点,表明由于基坑开挖存在空间效应,使坑侧壁中部以及阳角区域的变形更为不利。围护桩水平位移会使邻近建筑的桩基产生附加内力与变形,并可能导致桩基破坏而发生事故,应对邻近建筑沉降进行监测分析。

2.2 建筑物桩基沉降分析

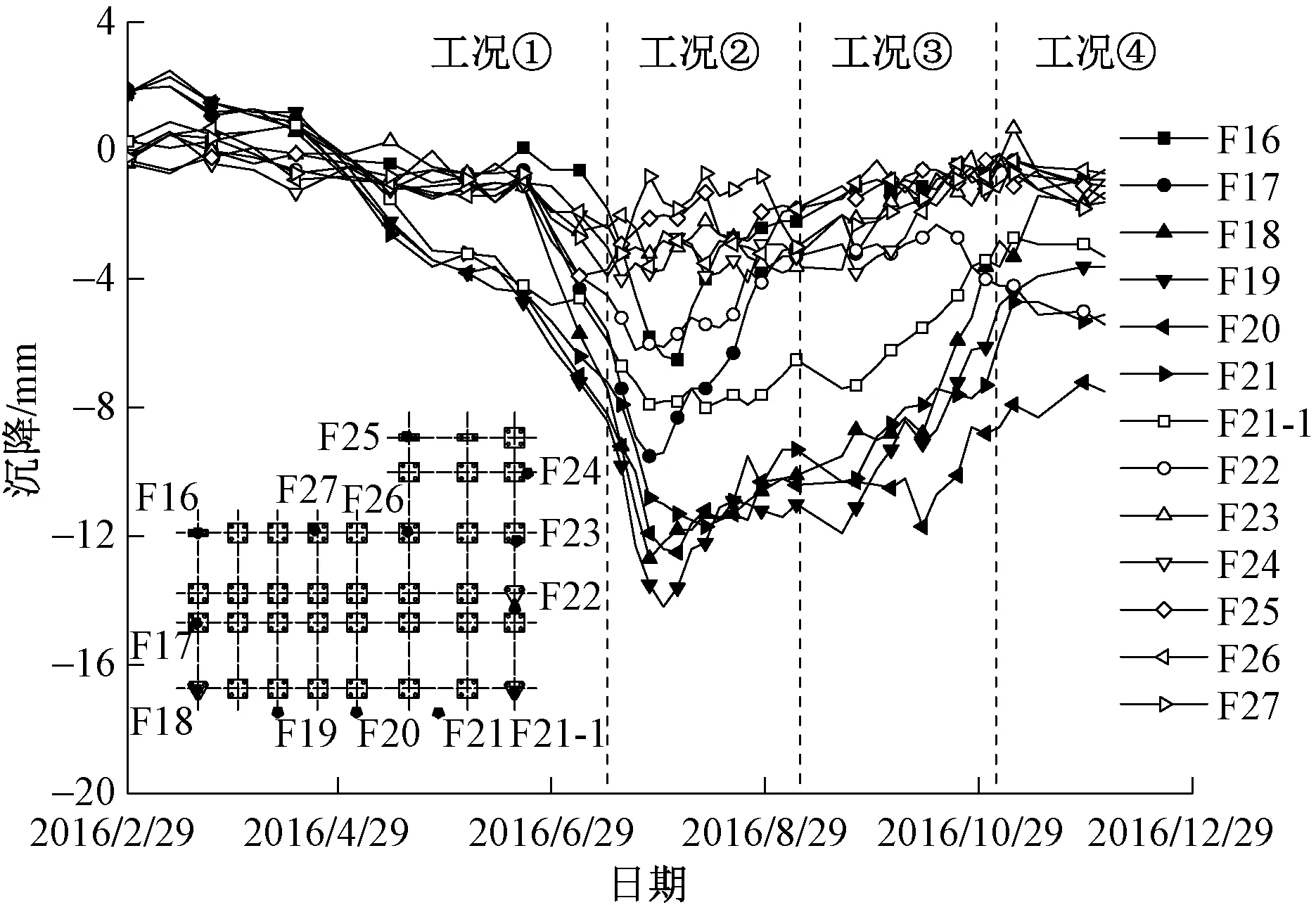

图5为整个施工过程中坑角处建筑物桩基的沉降变化曲线。由图5可知:1)桩基沉降的发展随着基坑施工工况的变化经历了四个阶段。第一阶段即在工况①,测点的沉降普遍开始发展;第二阶段即在工况②,在开挖过程中,各测点的沉降继续加速增大,而在第二道支撑养护期间,坑外桩基沉降呈现回弹现象,主要是因为上海软土地区基坑大面积开挖卸荷后造成坑底土体回弹,继而带动坑外邻近桩基上拔;第三阶段即在工况③,开挖时桩基沉降继续增大,在底板施工过程中桩基沉降也呈现回弹现象;第四阶段即在工况④,地下结构施工过程中,桩基沉降逐步趋于平稳状态。2)靠近坑阳角区域的F18,F19,F20,F21测点的桩基沉降总体明显大于其他测点的沉降,最大沉降约14 mm,表明了建筑距离坑边越近,且越靠近坑阳角区域,基坑开挖对其沉降影响越大。

图5 坑角处建筑桩基沉降变化曲线

3 数值模拟分析

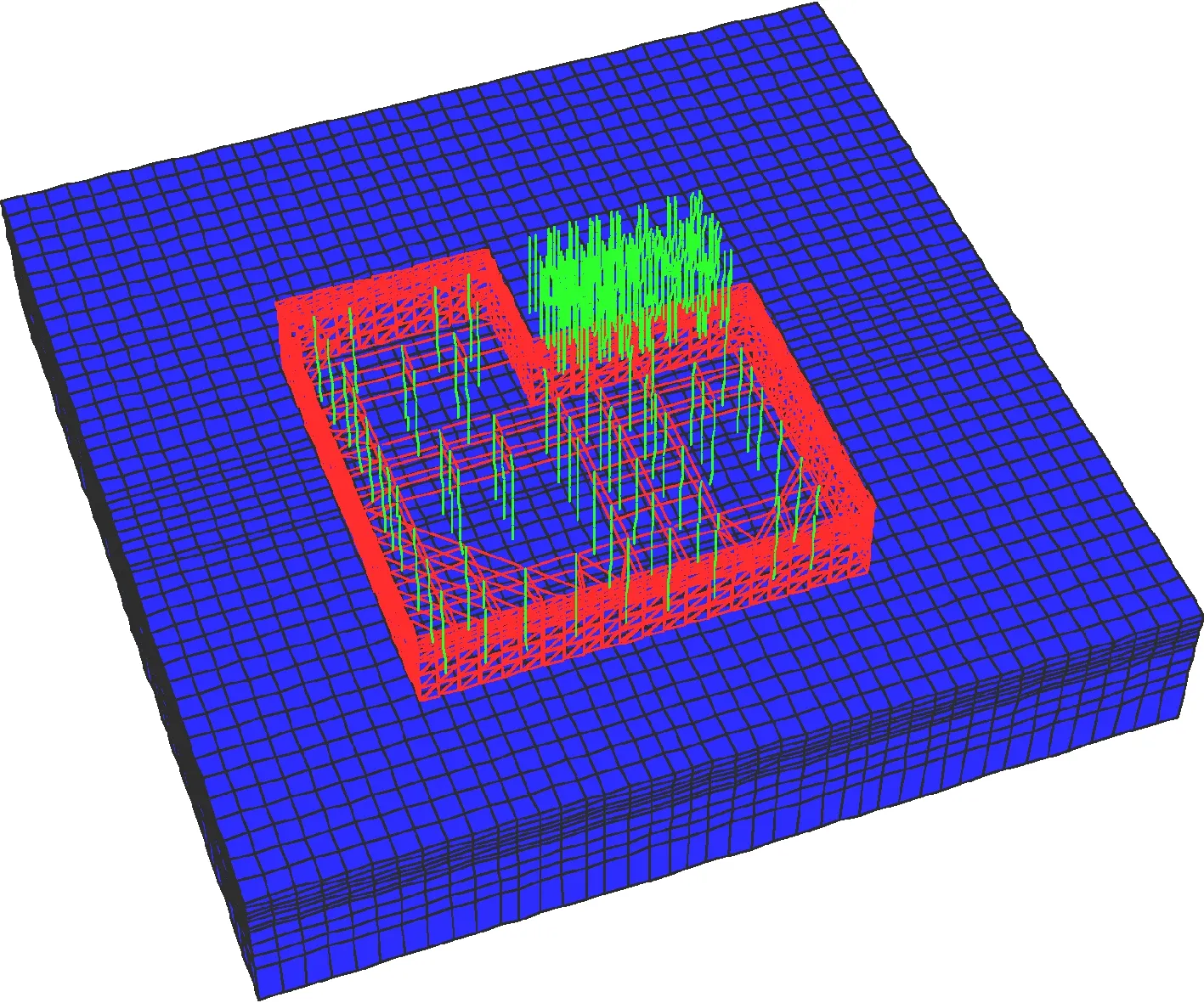

3.1 三维数值分析模型

为了进一步分析基坑开挖对阳角处建筑物的影响,本文采用FLAC3D有限差分程序对基坑整个开挖进行三维的全过程施工模拟。模型尺寸大小既要考虑基坑开挖影响的三倍范围以上,同时又要考虑坑外邻近建筑物的实际情况,因此,基坑开挖深度10.5m,坑外水平方向尺寸向外各延伸50m,模型深度取35m。三维数值计算模型详见图6。

图6 三维数值计算模型

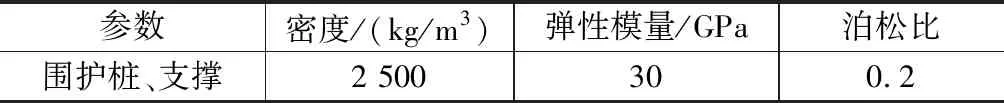

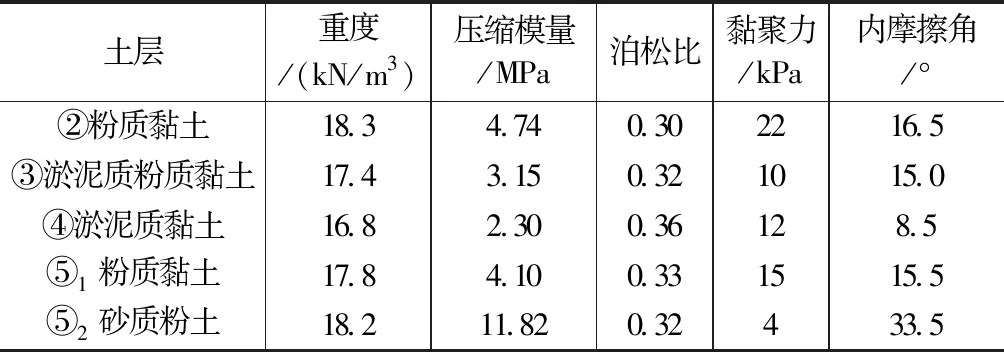

数值模拟方案中,围护桩按等效刚度原则折算成壳单元,立柱桩、坑外建筑的桩基采用Pile单元模拟,支撑梁采用Beam单元模拟,各结构单元均采用线弹性本构模型。土体的本构模型种类较多,根据上海软土地区基坑工程的经验,采用摩尔-库仑模型,此模型能够较好地反映土体变形规律。坑外建筑为框架结构,采用带承台桩基,为了简化建模过程,数值模型中考虑在群桩桩顶施加竖向荷载,以模拟建筑荷载。围护结构力学参数根据混凝土材料的力学参数选取,详见表1。表2为地质勘察报告提供的各土层物理力学参数,计算中根据地勘报告和以往工程经验进行合理取值。

围护结构力学参数 表1

土层物理力学参数 表2

施工过程的模拟包括:1)土体初始自重应力形成;2)坑外地面施工超载和建筑物荷载施加;3)基坑开挖至相对标高-2.45m;4)施工第一道支撑,开挖至相对标高-7.45 m;5)施工第二道支撑,开挖至坑底。数值模拟未考虑施工底板及拆除支撑,因为基坑的变形主要发生在基坑开挖阶段。

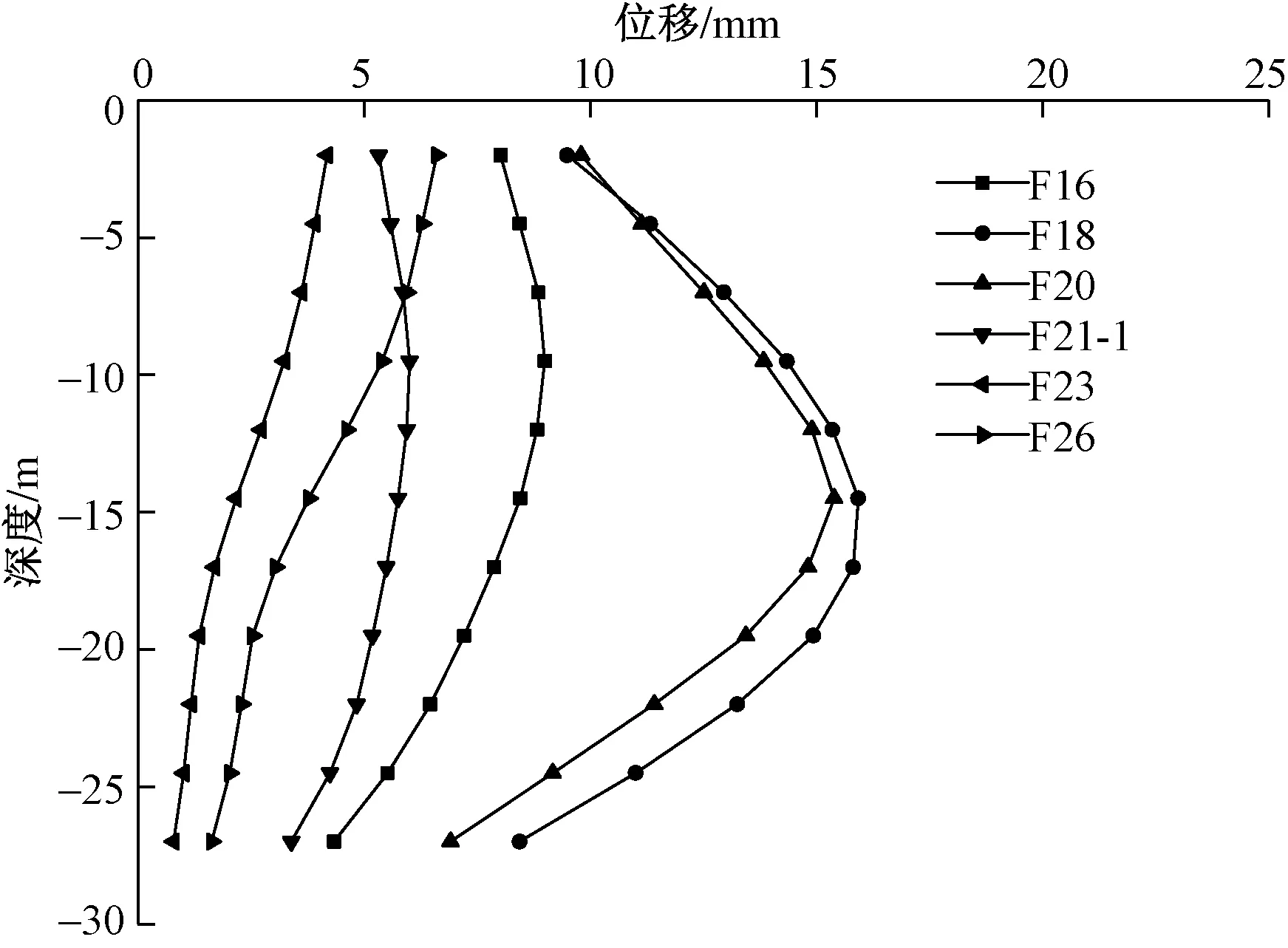

3.2 基坑侧壁位移分析

数值模拟中主要考察坑角处基坑侧壁的位移情况,如图7所示。由图7可知,坑阳角处CX2测点与坑侧壁中部的CX4测点测斜位移明显大于坑阴角处CX3′测点的测斜位移;另外,测点测斜的变形性状也明显不同,抗阳角处及侧壁中部的测点测斜位移呈现“鼓肚子”的形状,而坑阴角处的测斜位移基本呈直线状。这主要是因为基坑开挖过程中空间效应的影响,坑阴角处侧壁受到周围土层两个方向的约束,因此其变形程度和性状不同于其他区域。

图7 模拟的坑角处基坑各点测斜位移曲线

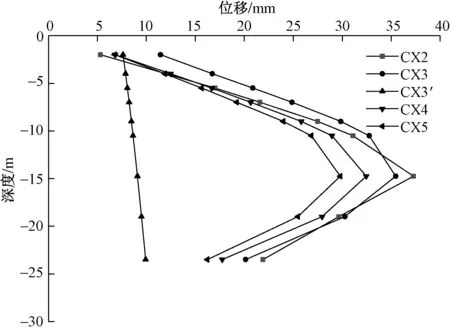

3.3 坑外建筑水平位移分析

图8为坑外建筑物桩基的水平位移曲线。由图8可知,靠近坑阳角区域F18测点和侧壁中部F20测点的水平位移较大,最大约15mm,呈抛物线形状;靠近坑边阴角区域较近的F16测点和F21-1测点水平位移明显减小,近似抛物形状;而距离坑边较远距离的F26测点和F23测点水平位移受基坑开挖影响较小,最大约5mm左右,随深度增加呈上大下小的趋势。因此,计算结果表明,坑外桩基距离基坑开挖面越近,其水平位移越大;坑阳角区域的桩基受影响程度明显大于阴角区域,且桩基的变形性状也不尽相同。

图8 模拟的坑外建筑物桩基的水平位移曲线

4 数值模拟与实测结果对比

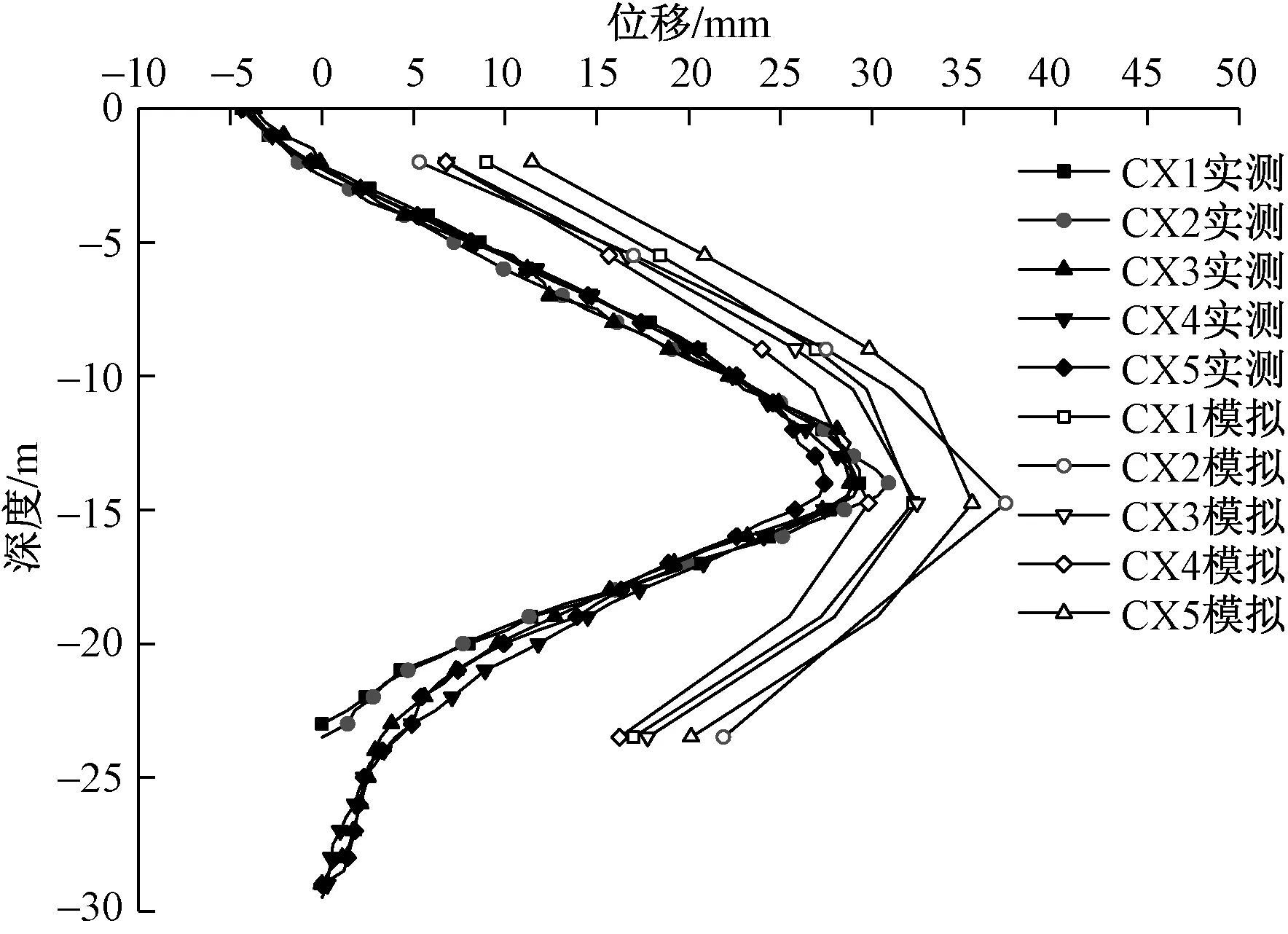

4.1 围护桩测斜对比分析

图9为实测和模拟的围护桩测斜位移对比曲线,主要选取了靠近坑角区域和基坑侧壁中部的几个测点测斜位移进行对比。由图9可知,现场实测与模拟测斜位移曲线形状较为一致,模拟结果略大于实测结果。无论是实测结果还是模拟结果,CX2测点和CX3测点的测斜位移均大于其他坑侧壁中部测点,这也表明了坑阳角区域是开挖过程较为危险的区域,因此该区域的基坑围护设计时应重点加强,在上海软土地区通常会采用坑阳角区域内局部地基加固以及加强支撑刚度的工程措施。而本基坑由于采取了以上工程措施后,使得该区域的测斜与其他测点相差不大。

图9 实测和模拟的围护桩测斜位移对比曲线

4.2 建筑物沉降对比分析

图10为实测和模拟的坑外建筑物桩基沉降对比曲线。由图10可知:1)在建筑物桩基沉降变化规律方面,实测和模拟的结果基本一致,表现在随着基坑的开挖,桩基沉降不断地增加。但是由于软土地区基坑开挖存在明显的时效性,桩基沉降不仅随着工况变化而发展,同时也会由于时间历程而发生累计沉降,因此在各施工工况期间,还会产生沉降;而数值模拟由于采用弹塑性理论进行计算,忽略了时间因素,只能反映各工况后的最终沉降。另外,实测结果表明,当基坑开挖至坑底时,卸荷效应会使坑底土体产生部分回弹,进而带动桩基产生向上的位移;而数值模拟不能反映桩基回弹阶段。2)沉降数值方面,各测点的沉降数值差别均较小,结果较为一致。开挖至坑底时,现场实测与数值计算的最大沉降均发生在F20测点,约9 mm左右;离坑边较近的F18,F20测点沉降相比其余测点较大。

图10 实测和模拟的坑外建筑物桩基沉降对比曲线

5 结论与建议

本文结合上海长兴科技厂房基坑工程,采用数值计算与现场实测相结合的方法,分析了基坑开挖产生的基坑本体变形,以及对坑角处桩基建筑物的影响,得出主要结论及建议如下:

(1)实测结果表明,基坑开挖时围护桩侧向变形均呈“鼓肚子”抛物线形状,最大侧斜位移在开挖面4~5m以下深度,由于基坑开挖存在空间效应,使得坑侧壁中部以及阳角区域的变形更为不利;坑阳角处建筑桩基沉降发展经历了普遍发展—加速增大、缓慢回弹—继续增大、缓慢回弹—趋于稳定这四个阶段,建筑桩基越靠近坑阳角区域或距离离坑边越近,基坑开挖对其沉降影响越大。

(2)数值模拟结果表明,坑阳角处与侧壁中部的测斜位移明显大于基坑阴角处,坑阳角处及侧壁中部的测斜位移呈现“鼓肚子”形状,坑阴角处的测斜位移基本呈直线状;坑外桩基距离基坑开挖面越近,其水平位移越大,坑阳角区域的桩基受影响程度明显大于阴角区域的桩基,桩基水平位移呈抛物线形状,距离坑边较远的桩基变形沿深度方向呈上大下小的变形特点。

(3)模拟结果与实测结果较一致,验证了数值计算方法的准确性与合理性。因此,采用数值计算方法预测基坑开挖对坑外邻近建筑物的影响规律在实际工程中具有指导意义。

(4)基于本基坑案例顺利实施的基础,建议:针对坑阳角区域的建筑,由于坑角效应的存在,基坑开挖过程中,应采取科学合理的加强措施,如对被动区坑底土体进行加固,采取刚度较大的对撑对坑阳角两个方向上加以约束,合理安排施工方案等,以确保坑阳角区域基坑变形和邻近建筑基础变形在可控范围。