基于治疗药物监测的癫痫患者不规范用药现象分析和病例报道

李巧艳,刘明周,孙 俊,赵宁民,马培志

(河南省人民医院药学部,郑州 450003)

癫痫是一类常见的神经系统疾病,全球约有5千万癫痫患者[1]。尽管已有研究表明[1-2],约有70%的癫痫患者可以通过药物治疗达到无癫痫发作状态。但是,仍有很多癫痫患者因为对癫痫认识不足,没有获得正确有效的药物治疗。在偏远不发达地区此类现象更加显著[1,3-5]。在部分农村地区,癫痫被称为“羊癫疯”“羊羔疯”等。不法医学广告虚假宣传导致癫痫患者及其家人在寻求医疗帮助时,更倾向于选择没有资质的个人诊所而非正规医院,不规范用药情况常见于此[6-8]。

在癫痫诊治过程中,治疗药物监测(therapeutic drug monitoring,TDM)是一种常见的辅助技术,通过检测癫痫患者体内抗癫痫药物(antiepileptic drugs,AEDs)的浓度,判断患者体内药物浓度是否在有效范围内、考察患者服药依从性、判断药物过量或不足以及研究药物相互作用等。在本院神经内科,当就诊癫痫患者服用不明成份药物时,治疗药物监测还常被用于检测此类药物中是否含有临床常见抗癫痫药物。笔者通过分析2016年1月~2020年9月在本院进行治疗药物监测的癫痫患者数据,发现不规范用药情况主要有2种:一种是利用患者对传统中医药的信赖,在自制的中草药制剂中添加临床常见抗癫痫药物[8];另一种是将临床常见抗癫痫药物伪装成“祖传秘方”。由于非法医学广告的虚假宣传,过去5年内每年都有一定数量的患者上当受骗。通过对癫痫患者病历进行回顾性分析,发现个别临床医生对此类骗局不够了解,遇到相关患者时无法及时发现不规范用药问题。因此,揭示此类不规范用药情况,不仅可以降低患者因不规范用药而发生药物不良反应的风险,还可提高临床医生的警惕性,遇到相关患者时可以及时纠正不规范用药,避免延误病情甚至产生更严重的后果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集2016年1月~2020年9月在本院进行治疗药物监测的21 149例癫痫患者数据,并通过电子病历系统进行回顾性调查分析。根据治疗药物监测的目的,将入组患者分为组1和组2。组1服用成份明确的抗癫痫药物(西药或中成药),进行治疗药物监测的目的是判断体内药物浓度是否达标、考察患者服药依从性、研究药物相互作用等。组2服用不明成份药物,进行治疗药物监测的目的是判定服用的药物中是否含有常见抗癫痫药物。纳入标准:有血药浓度监测数据,病历记录完整者。排除标准:相关临床数据记录不完整者。

1.2 检测方法

本实验室建立了6种常见抗癫痫药物的检测方法。其中,苯巴比妥(phenobarbital)、拉莫三嗪(lamotrigine)、奥卡西平(oxcarbazepine)和卡马西平(carbamazepine)采用高效液相色谱法进行检测。色谱条件:Agilent TC-C18色谱柱(250 mm×4.6 mm,5 μm),流动相为甲醇和水(60∶40),流速1.0 ml/min,检测波长235 nm,柱温35 ℃。丙戊酸(valproate)和苯妥英(phenytoin)采用西门子Viva-ProE System以及配套试剂盒进行检测。

1.3 统计学方法

采用SPSS 20.0统计软件分析处理数据。计数资料以n(%)表示,行χ2检验。P<0.05为有统计学差异。

2 结果

2.1 基本情况

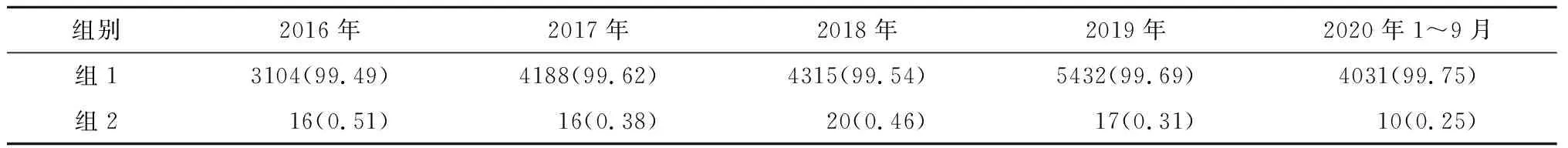

21 149例癫痫患者中,有79例服用了不明成份药物,此类药物多来自没有资质的个人诊所。2016年1月~2020年9月,每年都有少部分癫痫患者服用不明成份药物。见表1。

表1 两组患者分布情况 n(%)

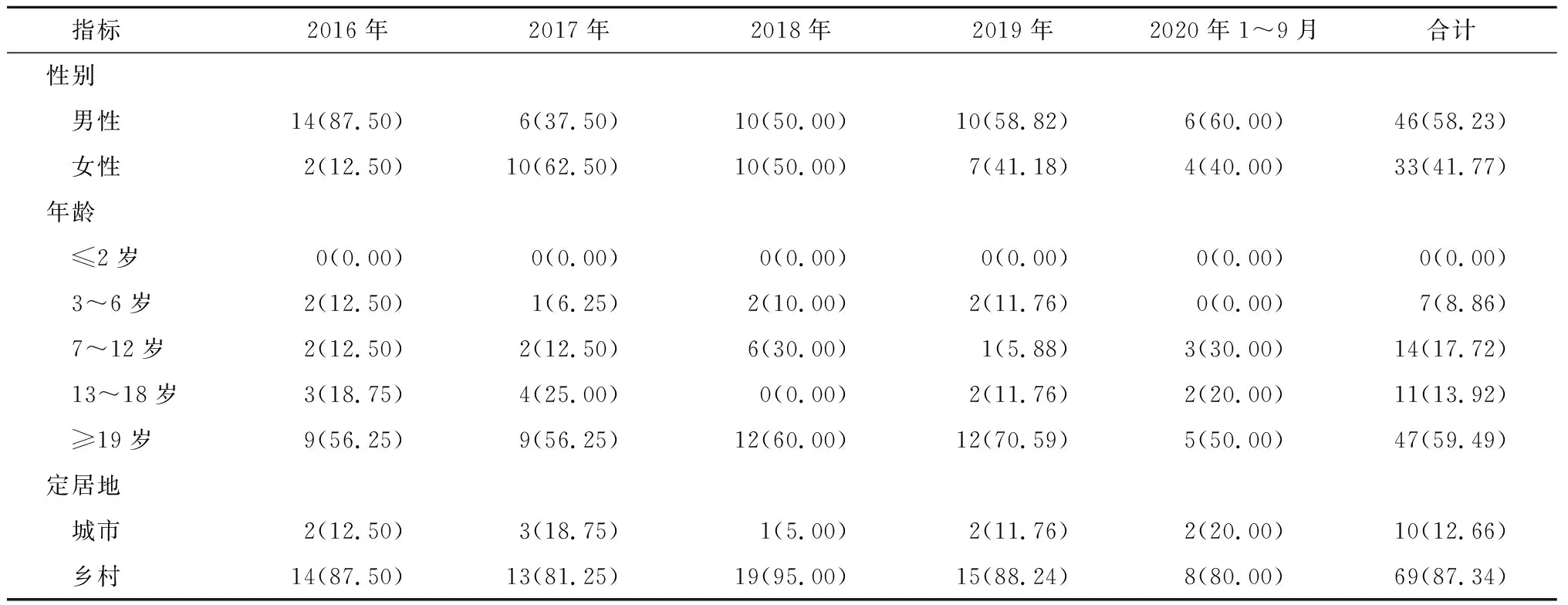

组2的79例患者中,各年度患者性别分布无统计学差异(P=0.06)。40.51%为未成年患者(n=32),87.34%的患者来自农村地区(n=69)。见表2。

表2 组2患者的基本信息 n(%)

2.2 不明成份药物的鉴定

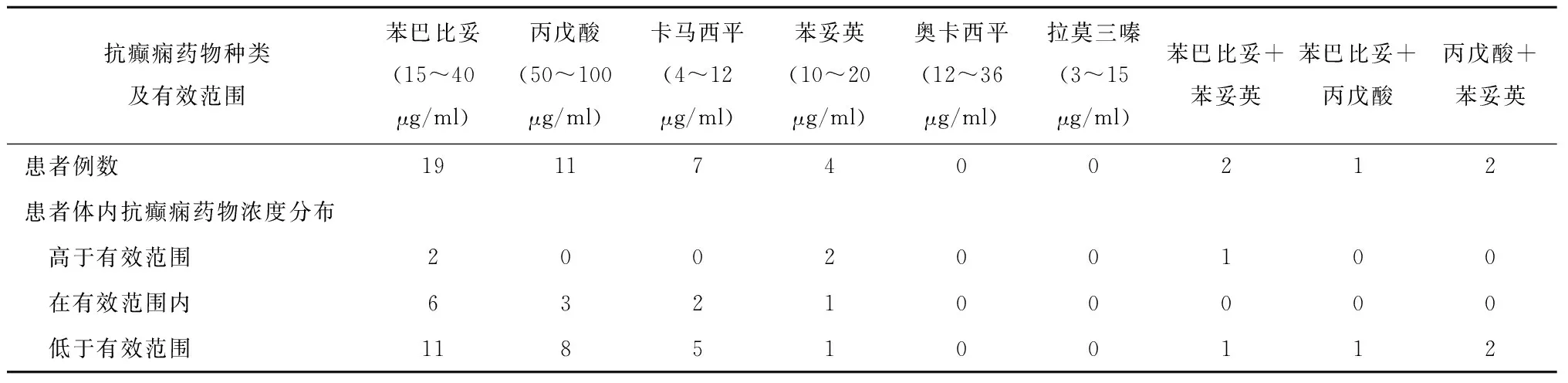

组2的79例患者中,经治疗药物监测后发现,有72例患者服用的不明成份药物中含有常见抗癫痫药物(丙戊酸、苯巴比妥、卡马西平、苯妥英、奥卡西平和拉莫三嗪)中的一种或多种。其中,26例患者同时服用了常见抗癫痫药物和不明成份药物,故体内检测出的抗癫痫药物无法判定其是否来源于不明成份药物。剩余46例患者中,仅有少数的体内抗癫痫药物浓度在有效范围内[9]。不明成份药物中添加的抗癫痫药物有苯巴比妥、丙戊酸、卡马西平和苯妥英;奥卡西平和拉莫三嗪这两类新型抗癫痫药物并未检出。见表3。

表3 组2患者体内抗癫痫药物成份检测及浓度分布 例

2.3 2例药物不良反应报道

病例1:33岁,女性,癫痫患者。无诱因出现头晕、头疼、视物不清、复视,在当地医院输液治疗(具体不详)效果不佳,遂转至本院进一步救治。经问诊,发现该患者有癫痫病史18年,间断服用不明成份药物,癫痫控制不佳,主要发作形式是全身强直性痉挛发作。服用的药物来自乡村诊所,成份不明。经查体发现,该患者有明显的牙龈增生,合并头晕、头疼、视物不清、复视等症状,本院神经内科医生初步判断上述不良反应很可能是由苯妥英过量引起,推测患者服用的不明成份药物中很可能含有苯妥英。随即进行治疗药物监测,发现该患者血液中苯妥英浓度为26.4 μg/ml,超过苯妥英的有效浓度范围(10~20 μg/ml)。患者体内苯妥英过量,所表现的临床症状亦与苯妥英过量的不良反应相符。遂停用不明成份药物,改用丙戊酸联合卡马西平抗癫痫治疗,经过其他相应的对症治疗后患者症状在几天内得到控制,病情好转后在患者及其家属要求下给予办理出院手续。

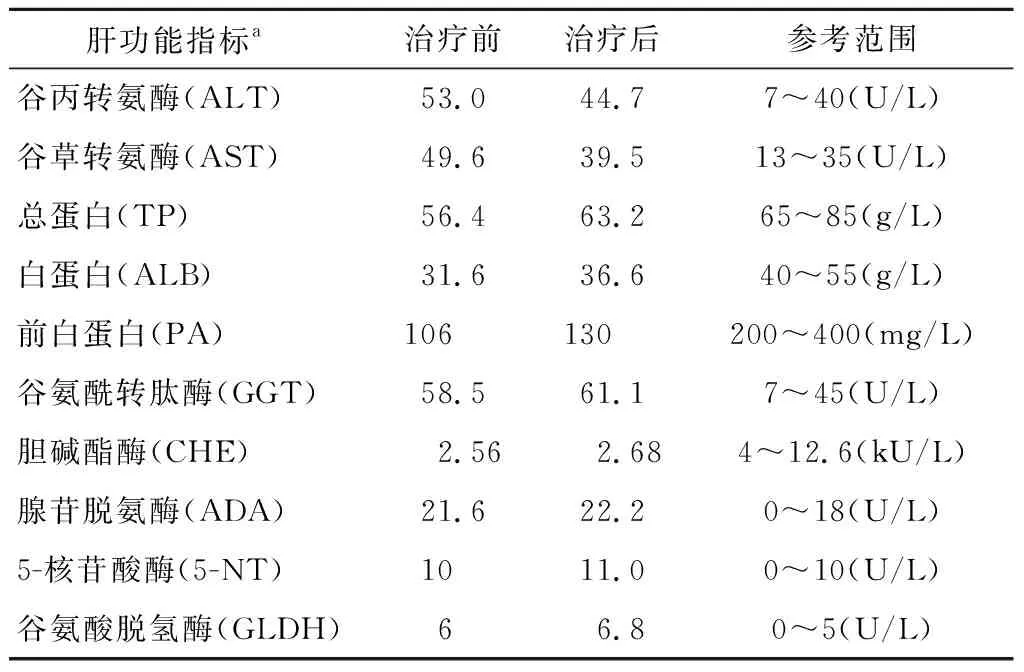

病例2:23岁,女性,妊娠初期(孕13周),有乙肝和癫痫病史。在当地医院围产保健检查时发现转氨酶升高合并腹水,为求进一步救治来本院消化内科就医。病历中记载,该患者有乙肝病史10年,服用护肝片和甘草酸铵护肝,间断服用阿德福韦酯抗病毒治疗。患者癫痫病史3年,既往服用丙戊酸钠抗癫痫治疗。妊娠后,因担心丙戊酸对胎儿产生不良影响,自行更换为不明成份药物——“癫痫宁片”(并非国家药品监督管理局批准生产的癫痫宁片),口服至今。入院后随即进行乙肝病毒(HBV-DNA)定量,发现该患者体内HBV-DNA水平为2.95×106U/ml(高于参考范围<5.00×102U/ml)。请产科医生会诊后,消化科医生给予替诺福韦抗病毒治疗,并配合利尿护肝等其他对症治疗方案。在入院治疗8天后,患者转氨酶指标较治疗前好转(见表4),且腹水减少(量少不宜定量),患者及其家属要求出院,在告知相关风险后给予办理。

表4 病例2治疗前和治疗后肝功能主要指标

该患者出院1个月后,因肝硬化合并腹水再次入院,此次入住本院产科,因肝硬化合并腹水要求引产。在出院后,按医嘱服用替诺福韦抗病毒治疗,并合用甘草酸铵护肝。患者第二次入院后检查HBV-DNA水平并不高(1.45×102U/ml),且肝功能关键指标正常(ALT=33.3 U/L、AST=29.4 U/L、GGT=21.2 U/L)。因担心引产手术引发患者癫痫发作,产科请神经内科医生会诊,神经内科医生会诊时即刻指出该患者服用的“癫痫宁片”为非法药物,应先行治疗药物监测明确成份,必要时停用该药。同时该患者合并肝硬化失代偿,可服用左乙拉西坦抗癫痫治疗。治疗药物监测数据显示,该患者服用的“癫痫宁片”含有丙戊酸成份(C=55 μg/ml)。因丙戊酸具有潜在肝脏毒性,肝硬化是其用药禁忌症,遂停用该药,选择左乙拉西坦抗癫痫治疗。患者在引产手术后,未见有癫痫发作,在进一步对症治疗后,病情好转并要求出院。

3 讨论

对癫痫认识的不足以及非法医学广告,是癫痫患者就医受骗的主要原因。从近5年的治疗药物监测数据来看,越来越多的癫痫患者选择综合性大型医院就医,但仍有少数患者选择不当的就医方式,其中还包含未成年患者。分析癫痫患者不规范用药情况,发现往往是在不明成份药物中添加常见抗癫痫药物,但是由于手工制作,添加药物剂量差异较大,仅有少数患者的药物浓度在有效浓度范围内[10],部分患者甚至因体内药物浓度过高而发生不良反应。因此,向公众普及癫痫相关知识和严厉打击非法医疗广告,是有效避免患者因选择不当的就医方式而延误病情甚至发生药物不良反应的有力举措。

提高临床医务人员对该类骗局的警惕性,当遇到相关患者时可以及时纠正不规范用药行为。本研究中,病例1在本院就诊时得益于神经内科医生对此类医疗骗局的熟悉,迅速找到病因,及时纠正不规范用药行为,改善患者身体状况。病例2由于患者对抗癫痫药物的认识不足,在妊娠初期自行更换药物,加之消化内科医生不了解此类不规范用药情况,直到患者第二次入院神经内科大夫参与诊治时才指出,该患者服用的不明成份药物中可能添加有常见抗癫痫药物。随后的治疗药物监测数据证实了神经内科医生的推断,该患者服用的不明成份药物中含有丙戊酸,而妊娠和肝硬化都是丙戊酸禁忌症[11-15]。该患者的不规范用药很可能是在第一次入院抗病毒、护肝治疗后仍旧出现肝损伤结局而不得不选择终止妊娠的重要原因。

综上所述,由于癫痫疾病的复杂性和特殊性,非法添加常见抗癫痫药物无法有效控制病情,反而容易发生药物不良反应。在严厉打击非法添加药物和非法医学广告的同时,应加强癫痫相关知识的普及,以免患者上当受骗。加强此类骗局的曝光力度,提高医务人员的警惕性,及时纠正不规范用药行为,避免用药错误而发生药物不良反应。