海上奥杜邦

编译 传植

《长喙杓鹬》(Long-billed Curlew)这一作品为奥杜邦巨作《美国鸟类》(Birds of America)435幅实物等大的油画作品之一,作品背景是南卡罗来纳州的查尔斯顿

路易斯安那州新奥尔良繁华的码头上,约翰•詹姆斯•奥杜邦(John James Audubon)用一美元买下一条小鳄鱼,想着这个小家伙值得一画,没承想这个活标本会因为奥杜邦《鳄鱼博物学观察记录》(ObservationsoftheNatural HistoryoftheAlligator)的论文震惊了英国的博物学界。奥杜邦带着小鳄鱼,留着长发,操着一口法国口音,如果这些还不能吸引船员和随船旅客的注意,那还有他巨大的木质文件箱,内面衬着锡来对付船上的啮齿动物,箱子里装着他超过300幅鸟类的素描和油画。包括奥杜邦在内的任何人都不会知道这次航行和这个文件箱会让奥杜邦成为当代名人,不仅仅是北美历史上重要的野生动植物画家之一,两个世纪之后依然闻名于无数观鸟协会、自然中心,近乎成了欧洲大陆“自然保护”的同义词。

1826年5月17日清晨,提洛号从码头起航,这是一艘货船,独自远航的奥杜邦是少数的乘客。奥杜邦想着这次航行能够找一个堂吉诃德式的出版商和一些家财万贯的主顾,买下他绘制的这些同实物等大的北美鸟类,并说服他们先交一些定金。

41岁的奥杜邦有着丰富的航海经历,他觉得自己相比漂泊在海上,更享受在森林和旷野旅游、作画。但不可否认,奥杜邦的生命和创作有太多是海洋和海岸所塑造的,这是传记学家们广泛认同的。即使到了今天,除去那些具有种族主义色彩的写作和行为,奥杜邦有关海洋生物和航海人的艺术创作和观察记录,对于今日环境历史学家、鸟类学家、文学学者和环保主义者,都是19世纪少有而引人注目的。“在几分钟内,晕船开始深深地折磨我。”奥杜邦在日记中写道,这是他第一次进入墨西哥湾的开放水域。他在上一次横穿大西洋时就受够了晕船,这一弊病每次都会在他漂流海上时找上门来。这一次,奥杜邦的晕船没有持续很久,因为海上的微风让他好受了些,尽管已是午夜,他还是待在甲板上吃吃喝喝,“强迫自己进行锻炼”。

保罗•威廉在19世纪20年代创作了这幅《密西西比河口的巴厘三角洲》。此时的奥杜邦正准备开始一场跨大西洋的航程,从新奥尔良州路易斯安那出发,沿着密西西比河航行。注意河面上的鳄鱼,奥杜邦正是在新奥尔良州登船前买下了一条小鳄鱼

奥杜邦的日志开始于登上提洛号,记录着每天的情感体验,夹杂一些钢笔或铅笔画,这本日志是唯一留下的原始档案。奥杜邦在1851年去世前进行了12次横穿大海的航行,以及多次英国、法国和北美的沿海岸旅行,从得克萨斯州加尔维斯顿,到纽芬兰和拉布拉多间的贝尔岛海峡。这些海上旅程中收获的经历、素描和观察都在他引人注目而又精细入微的作品中得到了表现:《美国鸟类》435幅作品中有40%是海鸟、滨鸟和水鸟。他也在《鸟类学档案》中记录了他对海洋生物的观察,这是随他作品的五卷巨著,收录了描述性的论文。奥杜邦的生物学传记生动而崇高,拟人化记录单独描述了每一个在旅途中遇到的物种,捕杀而后进行绘制。那时的博物学家对这种残忍的捕杀习以为常,在那个没有摄影技术的时代,基础的解剖结构是博物学家的兴趣所在。奥杜邦在《鸟类学档案》中也记述了芬迪湾的潮起潮落、圣劳伦斯湾的鳕鱼捕捞、佛罗里达群岛的猎龟航行和大沼泽地一个凶恶海盗的灭亡传奇。

奥杜邦作品中使用的名字常不同于今日的命名,譬如《大嘴海鹦》(Large billed Puff i n)中的其实是角海鹦。那个时代的艺术家和科学家会为了仔细研究而去猎鸟。奥杜邦为旷野中的鸟类作速写,也会用死鸟做模特绘制水彩画或是其他媒介的作品,然后用雕刻铜板来复制作品

提洛号的航程让奥杜邦收获了更多素材。尽管旅程之初相当沉闷而燥热,但这种环境让奥杜邦能够观察、写作并作画。他射下一只落在桅杆上的游隼,草草记下颜色和相对的尺寸,之后进一步细致作画。另一天,他看见一只军舰鸟乘着上升暖流,飞向不可思议的高空。

鸟类是奥杜邦的“初恋”,这种热情持续了整个职业生涯,但他对博物学的兴趣确实相当广泛。在提洛号上,他测量并绘制了一条捕获的梭鱼。船员叉到了一条海豚,他们会留过夜来让奥杜邦第二天早上进行解剖。他注意到了海豚胃中的乌贼,发现海豚温暖的肠子和猪肠很相似。奥杜邦将海洋哺乳动物描述为温血的、呼吸空气的“鱼”,这在那个时代是公认的知识。船长小约瑟夫•哈奇(Joseph Hatch,Jr.),同时也是奥杜邦同船舱的伙伴,让厨子把海豚料理了。奥杜邦描述道,船长喜欢吃海豚,喜欢这种肉“超过小牛肉、牛肉或羊肉”。

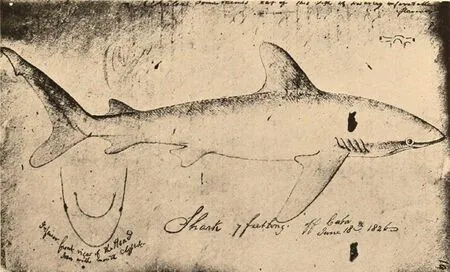

奥杜邦在商船提洛号穿过大西洋时写作并绘制了日志。他在这张鲨鱼速写上标记道: 1826年6月18日,离开古巴

另一天,奥杜邦绘制了一条雌性的沙洲鲨,我们从他的观察记录可以发现,19世纪20年代的水手和博物学家相当厌恶鲨鱼。他们剖开了这条2.1米长鲨鱼的肚子,从里面的10条活胎中选了一条扔回大海来看看它能不能独自游走,它确实做到了。接着他们把胎鱼切成两半,看着“鱼头那一半游走”,最后把雌鲨鱼和其他的胎鱼切成条用作了鲯鳅的鱼饵。

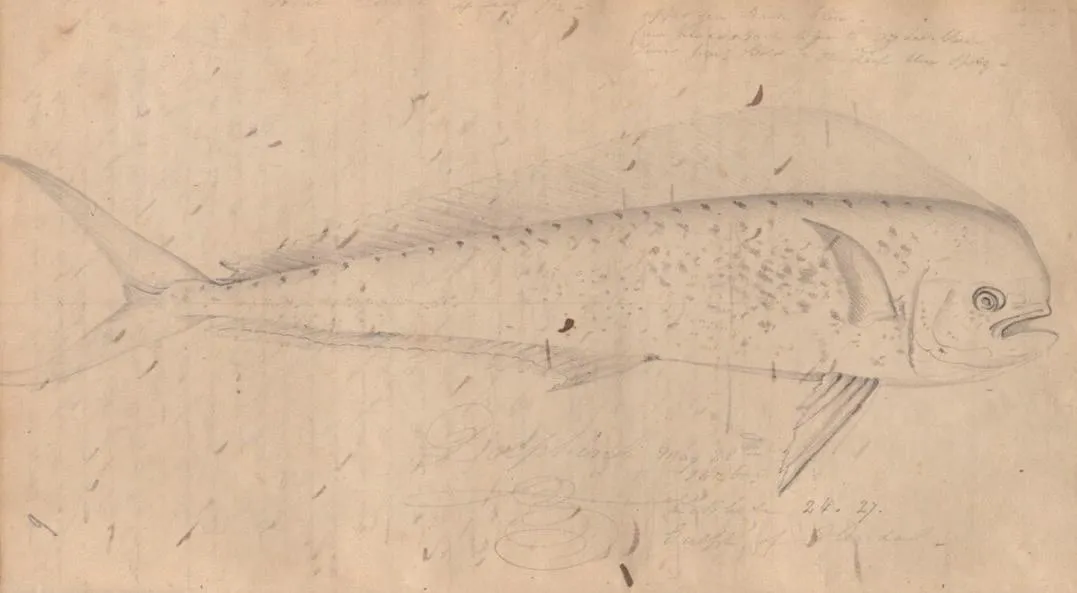

水手们钓鲯鳅一是为了吃,二是当作运动,奥杜邦观察、绘制并解剖这些鱼,之后在论文《一段风平浪静的海上时光》(A Long Calm at Sea)中进行了描述,写到它们因为生物发光现象在夜晚的海水中“像流星一样发出微光”。他描述了鲯鳅捕猎、饮食的方式、天敌有哪些,以及它们死去的场景:它们的色彩如何渐渐消逝,“发出的光像是彩虹中所有色调混合在了一起”。这些经过奥杜邦浪漫化、拟人化的特征,其实都符合现代人对鲯鳅的观察,当然奥杜邦称之为“海豚鱼”。在一条鲯鳅的肚子里,他发现了22条鱼,每条大约15到18厘米长,“像是许多腌制鲱鱼包装在盒子里”。从这些鱼的朝向来看,他归纳道,鲯鳅“总是从尾巴那端吞下猎物”。这对于鸟类学家来说是挺少见的,因为海鸟总是从猎物的头那端吞下猎物,这样鱼骨能够通过喉咙。

奥杜邦在日志中为“海豚鱼”画了幅速写,做了些描述,这一生物现在被称作鲯鳅

提洛号在墨西哥湾和佛罗里达海峡平静地漂泊了五周,从密西西比河口航行到开阔的北大西洋,这段时间漫长而折磨人,但这缓慢的旅程确实给艺术家记录海洋生物提供了安稳的条件,为他的画作提供了灵感,这些作品改变了大西洋两岸的野生动物艺术:翱翔在天的海鸟骤然潜入海中,在清澈的海水中优雅地游动,或是在肆虐的暴风雨中盘旋。在奥杜邦之前出版的海鸟插图多是静态而毫无生气的。提洛号的这段旅程也激起了奥杜邦的写作欲:他从博物学家的角度描述了佛罗里达海峡里的逸闻,而一个世纪内几乎没有美国作家涉猎这一领域,直到海明威笔下的那位老人1952年从古巴哈瓦那起航。

奥杜邦充满气魄的作品历久弥新。他的写作和观察是充满幻想的逸闻,而非严肃的分析论述,但不妨碍这些作品成为海洋科学和环境保护学的研究基础。他大部分的鸟类学档案都有附录,很可能是与苏格兰博物学家和艺术家威廉•麦吉丽富瑞(William MacGillivray)合著,讨论了分类学、解剖学器官和骨骼的测量,用木版画展现了器官和骨骼标本。加拿大环境和气候变化协会的海鸟生物学家让-弗朗索瓦•瑞尔(Jean-François Rail)尝试解释他早年和科学家们利用奥杜邦对圣劳伦斯湾鸟石屿的北方塘鹅的描述作为基准,研究长期种群的改变甚至海岸的侵蚀情况。奥杜邦的工作是轶事形式的,但瑞尔说,奥杜邦对当时世界最大的北方塘鹅栖息地的描述详尽而准确,包括筑巢的时间和幼鸟的重量。

时至今日,人们依旧能够参考奥杜邦对风暴海燕的记录,这是开放海域最小的海鸟。海燕可能是奥杜邦最喜欢的海鸟。他画过三个种群的海燕——威尔逊风暴海燕、利奇风暴海燕和欧洲风暴海燕——他为前二者写了生物学记录。

瑞尔的同事莎宾娜•威廉(Sabina Wilhelm)在纽芬兰和拉布拉多对风暴海燕栖息地进行了监测研究,她认为奥杜邦的记录是“足赤纯金”。威廉评价道,即使是两百年后的今天,奥杜邦对风暴海燕的描述细节依旧引人入胜且惊人的准确,难以想象奥杜邦本人并没有亲自去过任何一个风暴海燕栖息地。“他相当善于观察,也充满智慧。”她说。

奥杜邦的肖像画,身着1826年约翰•塞姆(John Syme)制作的狼皮大衣,这年41岁的奥杜邦乘着提洛号横穿大西洋,他一生共12次穿越大西洋

奥杜邦能够留下对风暴海燕的细致描述,部分是因为那个时代的海上旅行是缓慢而安静的。(尽管奥杜邦对风暴海燕的研究不那么轻松,他会登上小船射下海燕,然后强忍着晕船回到船上,倒在椅子上。)他详细地描述了海上的威尔逊风暴海燕,包括距离岸边的活动范围、喂养习惯和“唧嘞唧-唧”的叫声。奥杜邦描述这种风暴海燕的形貌和飞行姿势为“相当活泼的”“翅膀几乎和身体形成了直角”,这些特征途径在北大西洋地区依旧能够区别威尔逊风暴海燕和其他两种风暴海燕。

奥杜邦会从水手、博物学家、渔夫和任何人那里打听消息,研究鸟类的迁徙和栖息地。他对利奇风暴海燕栖息范围的描述和当代科学家的观察结果基本一致,当然他(或麦吉丽富瑞)记录了北至巴芬湾的栖息记录,这不太可能属实。奥杜邦的作品为威廉这样的研究者提供了工业革命早期的博物学资料,涉及生物的分布、数量和饮食情况,时至今日,这种一手资料相当稀有。海鸟,尤其是风暴海燕的生命周期中大部分时间会离开海岸,在没有哺乳动物的孤岛上繁育后代,因此有关它们的研究相当少,奥杜邦的记录因此弥足珍贵。威廉解释说,直到这几年追踪设备发展,我们才有机会完整地了解这些海鸟的生活日常和冬季的迁徙路线。

奥杜邦写作的风暴海燕放到今天更大程度是一种文化记录。他写道,19世纪加拿大的大西洋地区,这些鸟和鸟蛋并不作为羽毛和食用肉的来源,因此不会成为商品流通,但在英语为母语的水手和岸边的居民间却长期是一种魔鬼的化身,他们描述其为小小的黑鸟、小女巫或者海神凯里妈妈的孩子(Mother Carey's Chickens),会带来坏天气。但奥杜邦和哈奇船长则感到与风暴海燕的亲近,它们为水手带来坏天气的消息,是航海的好伙伴。奥杜邦描述道,暴风雨中的风暴海燕小而脆弱。他很乐意在船尾甲板上喂它们(在好天气时它们不会有性命之忧,奥杜邦却会射下它们)。威廉解释说,在今日的纽芬兰和拉布拉多,人们会很乐意帮助一只受伤落在岸上的海雀,却少有人愿意去碰一只风暴海燕。威廉说:“人们认为它们发臭、生虫,这完全是区别对待。”关于风暴海燕的民间传说塑造了如今人们的负面态度,造成人们不愿对它们伸出援手。

奥杜邦的画作《叉尾海燕》描述了一种现在被命名为利奇风暴海燕的鸟类

奥杜邦先于其他的生物种群观测者,敏感地发现了19世纪捕猎海鸟的负面作用。现代读者可以在奥杜邦1833年的作品中发现超越时代的环保主义,那时他在纵帆船里普利号上进行一次收集资料的航行。他预测了一些海鸟的灭亡,比如崖海鸦。奥杜邦批判了偷鸟蛋者和洗劫圣劳伦斯湾岛屿的渔夫,他描述这些人是醉鬼、干着罪恶勾当的“毁灭一切的海盗”,在鸟类栖息地偷鸟蛋的时候毫不在意地践踏鸟窝和雏鸟,残忍地屠杀鸟类来获取羽毛、肉或是用作鱼饵。奥杜邦也曾呼吁英国官方加强法律,让大众能够意识到保护鸟类的重要性。

奥杜邦的记录让我们能够透过19世纪人的眼睛去理解人类和海洋生物关系的历史。奥杜邦的文本和图像记录在那个时代是相当罕见的,作为艺术家、讲故事的人以及博物学家留下的记录不仅仅在海洋科学领域能够给我们带来灵感,也成为自然保护运动的基础,包括风暴海燕这种少有人在意的生物。但是如果环保主义者想要从奥杜邦的艺术作品和散文中唤起大众对海鸟的保护意识,或是鸟类学家想要引用奥杜邦的资料研究过去的生态环境,就需要仔细审视奥杜邦作品中涉及种族主义的内容。举例来说,奥杜邦登上提洛号穿越北大西洋时,在日志中写到了船上的非洲裔乘务员,嘲笑他判断鱼类可食用性的迷信方法以及尝试说法语的努力。奥杜邦对此的描述和用词相当严苛且充满种族主义,还有一次写到船舱里的白人嘲笑这位乘务员的红衬衫从前档露了出来。航海文化对少数种族的厨师和乘务员的种族主义对待历史相当之久,甚至现如今依旧有种族主义的幽灵徘徊于此,但奥杜邦在日志中表现出的态度并不仅仅是在提洛号上的随波逐流。

奥杜邦的《鸟类学档案》和个人日志中对非裔美国人和土著民族的描述令人不快,有时他会用充满优越感的对待所谓高贵野蛮人的态度,有时则是用厌恶的、轻蔑的语言来描述这些文化。当他在圣劳伦斯湾进行一次收集资料的航行时,表达了对海鸦的同情,但当他在纽芬兰发现了一小群米科马克人时,“正如我的预料,我们发现了他们”,奥杜邦在日志中写道,这篇日志由他的妻子露西发表,“在他们简陋小屋里横七竖八地躺着,皮肤、形体和言行中透露出血腥气息,一些人几乎就是白人,我不得不遗憾地说,他们越是接近我们这种高贵的种族,就越显得肮脏和懒惰,妇女和儿童尤其如此。”

这种观念并不只限于他的写作。奥杜邦出生于海地,是一个法国女仆的私生子,她在生产后数月便去世了。父亲则是一个法国商人、船长,也是一个奴隶贩子,带着年轻的奥杜邦和他的同父异母姐姐罗斯逃离1804年海地革命到了法国。奥杜邦移民美国后娶了露西•贝克威尔(Lucy Bakewell),并移居到肯塔基州,买卖了9个奴隶帮他们运营房产、商店、蒸汽动力的面粉厂和木材厂。生意失败后他们搬到路易斯安那州,露西在奥杜邦出海时也奴役了一位母亲和她的两个儿子。奥杜邦十几年中在北美多次进行的猎鸟和鸟类研究都是以种植园主客人的身份参与的。他常有奴隶同行帮助打猎,有时为奥杜邦烹饪、划船和航船。奥杜邦一生都谨慎地隐藏自己私生子的身份,并为此感到尴尬万分。他过着投机的一生,对于当时种族主义的观念和政策,他接受、按此行事并利用之。一个悲惨而讽刺的事实是,奥杜邦乘上的提洛号所运载的货物中就有924捆棉花,从新奥尔良运输至利物浦,这些棉花自然是由奴隶采摘并运上船的。

“奥杜邦确实共谋并参与于奴隶制度,但并不能因此否认他的艺术作品或对鸟类学的贡献,”南卡罗来纳州克莱姆森大学的鸟类学教授拉哈姆(J.Drew Lanham)表示,他著有《家乡:一位有色人种与自然的情史》(TheHomePlace:MemoirsofaColoredMan’sLoveAffairwithNature)等作品,“但我们仍然要思考这位我们尊为鸟类学之神的男人究竟是谁:他和亚历山大•威尔逊(Alexander Wilson)创立了西方的美国鸟类学。奥杜邦是凡人,有自己的瑕疵。对我来说,这让理解何谓人类更加有趣。”

南卡罗来纳州克莱姆森大学的鸟类学教授拉哈姆

拉哈姆作为教授、作家和观鸟向导,认为必须把自然世界放在一个历史的、当代人类的语境中进行研究。他参与了是否要将奥杜邦从鸟类和环保组织中除名的讨论。拉哈姆说,当他看着奥杜邦长喙杓鹬的画作,就会想到背后没被提到的黑色人种的遭遇。“我在阅读他的鸟类论文时想到,当奥杜邦等人在露营时,这些准备晚餐去捕鱼的仆人究竟是谁?”拉哈姆说,“这幅画背后,查尔斯顿的黑人发生了什么?自然爱好者也要全面了解他们崇拜的人。”

1826年7月一个下雨的周五,奥杜邦结束了令人疲倦而焦躁的旅程,花费64天横跨大西洋到达了利物浦的码头。他带着行李和文件夹匆匆下船,伴他旅途的小鳄鱼死了,奥杜邦在私人日志中承认自己的错误,因为他不知道鳄鱼需要淡水。奥杜邦没作休息,而是以一个博物学家、一个艺术家,也是一个巴纳姆式的商人的身份继续工作,试图通过社交,展示并出售他的《美国鸟类》计划。这项和英国雕塑家罗伯特•哈维尔(Robert Havell)合作的巨大工程花费超过10年,历经数次跨越大西洋的旅程和十数次沿岸航行才完成。奥杜邦在英国科学界发表了数篇论文,包括在爱丁堡发表了一篇有关美国鳄鱼的文章,其中巧妙地略过他在盐水和淡水上犯下的致命错误。

奥杜邦绘制的大白鹭

奥杜邦旅程中最引人注目的时刻之一是在到达英国一周前。乘客和船员们第一次清楚地看到了鲸鱼。奥杜邦的描述中流露出的热忱和敬畏同21世纪的游客如出一辙:“是鲸鱼!一条鲸鱼……我要跑近些去看!它们在海浪中游动着,无比庄严。”他写道鲸鱼的深棕色身体长于他们的船。“这是海神在引诱我们登上欧洲的海岸——我看到鲸鱼才相信这一点。”

其实奥杜邦对海洋的看法,有关人类和全球最凶险的生态系统的关系,同今天我们的看法有所区别。奥杜邦去世的十年后,达尔文发表了《物种起源》(On the Origin of Species),100年后水肺和水下彩色照相技术才出现。奥杜邦有些夸张但仔细地描述了鲯鳅、海燕、鲸鱼和大量的水生动物,其中大多情况是为了追求艺术和博物学,也可以看出对基督的赞美以及白人至上的时代特征。奥杜邦的时代无法认识到人类对开放海域环境的影响,尽管他已经提早敏感地发现人类对陆地和海岸线的拓展和破坏性的支配。艺术家和作家的作品表现了人类对自然世界看法的变化,这种记录本身弥足珍贵。尽管有不可否认的瑕疵,约翰•詹姆斯•奥杜邦留下的有关海洋的文化遗产——精美画作和华丽的散文——依旧是研究人类和广阔的盐水空间,以及其中的海洋生物关系的历史资料库。

资料来源 hakaimagazine.com