一所大学最重要的是人

霍思伊

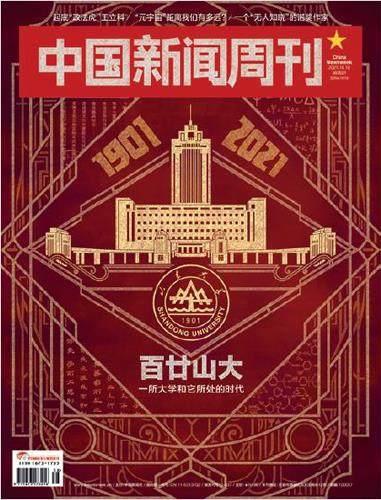

提到山东大学,年轻一代可能难以想象这所大学曾经的辉煌,那是在上世纪30年代和50年代,它的崛起和衰落都与时代有关,但它的符号意义不止在此。

我选取几个片段:1949年9月,华岗因病滞留青岛,其间被邀请给山大师生讲“社会发展史”,这是他和山大交往的开端。他的女兒华丹坡回忆,华岗原本要去中央做统战部第一副部长或教育部党组书记,但当时山大和华大合并,形势复杂,革命年代的狱友向明上门请求他留下,华岗“没有表态”。几天后,周恩来亲自打电话给他,言辞恳切,他才答应。1955年,华岗突然被捕,山大连续三天召开他的批判大会,他坐在角落里,全程低头,一言不发。山大的毕业证上,原本有华岗、陆侃如和童第周三个人的名字,陆、童是副校长。华岗先被抹去,到1957年陆侃如被打成右派,他的名字也不见了。

70年代,刘光裕负责《文史哲》复刊,第一期就破了征订纪录,没想到很快“后院起火”,内蒙古军区两个战士给编辑部写信,批评复刊号中的一篇文章《宋江形象浅析》是“为林彪翻案”。编委会主任李镇惊慌失措,立刻在全校开批判大会,发动全校师生批宋江。刘光裕从“功臣”成了“罪人”,很快离开编辑部,回到省委写作组。

经济大潮下,山大历史系的“创收”在校内是知名的。系主任带头鼓励老师们办培训班,提成很高,这一时期很多老师“下海”。其中最知名的一位数次创业失败,系里还一度为他搞过募捐,后来因参与盗墓被抓,轰动一时。90年代,山大文史系曾人员寥落,老先生去世,青年教师流失,断了学脉。后人不得其解。一种说法是,老先生不愿意带学生,怕被斗,先生之间“关系也很坏”,这属于“历史遗留问题”,但对一个系的影响深远。

一所大学的命运,最重要在人,这是山大的符号意义所在。

封面反馈

38/2021 总第1016期

@人类观察员:时逢山大120周年校庆,祝母校越办越好,实现强校兴国的目标。

中国新闻周刊编辑部微博

http://weibo.com/inewsweek

《中国新闻周刊》 官方微博

http://weibo.com/chinanewsweek

读者来信

《起底“政法虎”王立科》

业务能力一般……从未树立真正理想信念……从未对党忠诚老实……呵呵……这样的“败类”是如何“身居高位”的????(@强识博闻)