20世纪上半叶美国科技人才资源与人才环境管窥

张 瑾

(中国社会科学院 世界历史研究所,北京 100101)

人是脑力和智力的唯一载体,占有人才资源才能占有发展的主动权。人才在发展先进生产力中起着关键作用。每个历史时期,都是因为一大批各领域不同类型人才在科学上、技术上、思想上等多方面的创新和革命,才引起了新的产业革命和技术革命,提高了生产率,带来巨大的经济效益,推动了社会进步。20世纪起,国际竞争的加剧表现为经济实力和综合国力的竞争,但归根到底是科技和人才的竞争。认识到人才资源是决定综合国力的战略资源,为了在国际竞争中抢夺优势地位,各国政府都在努力培养、创建和部署训练有素、能力高强的科技人才队伍,致力于人才资源的最大限度和最高效率的开发和使用。

美国无疑是20世纪最富有创新活力的国家之一。从历史上看,直到19世纪末,相对于西欧发达国家,美国在学术领域乏善可陈,能够称得上世界级的美国科学家寥寥可数。但进入20世纪后,特别是经过两次世界大战,美国研究型大学迅速崛起,由联邦政府主导的国家科技体制逐渐形成并不断完善,美国也因此不断享受到国际人才流入带来的巨大效益,其荟萃了包括出生于本土以及来自于其他国家的世界一流科学家,囊括了众多的诺贝尔奖获得者。在20世纪的科技史中,许多取得重大突破的科学领域,如信息技术、生物技术以及航天航空技术等,也肇兴于这个建国历史并不悠久的国家。如今美国拥有的知名研究型大学数量位居全球之首,被公认为世界高等教育中心和科技中心。美国科技人才资源的状况及其背后的政策体制无疑是值得他国分析和思考的。

一 美国的崛起及其人才环境

美国建国200多年来的经济发展历史,是一部高扬进取精神的创新、创业史。第二次技术革命的主战场仍然是欧洲,但美国作为一个新诞生的国家,抓住了历史机遇,积极参与并推动了此次技术革命。20世纪上半叶,美国第二次工业革命不仅带来社会生产技术的重大变化,推动了社会生产力的快速发展,而且导致经济结构的相应变革,其对整个社会产生了难以估量的作用和影响。持续不断的重大发明和创新,催生了一个又一个新兴的产业,持续提高了美国的生产率,大幅增强了美国的经济实力和综合国力,美国这个年轻的国家也因此在世界历史上占据了越来越重要的地位。美国的发展离不开其独特的创新人才成长环境,这个环境是“影响人才去留、能力提升与从事创新活动的各种外部要素的综合体”[1]。

19世纪末期,大多数技术和工业创新仍掌握在经验发明家手中。进入20世纪后,一些学术科学,如热力学、电磁学、光学、化学、细菌学和生物学,其发展进入到了一个新的阶段。在这个阶段,大量的分类良好的数据积累允许建立高度有用和全面的理论体系,并在商业和技术意义上加以利用。随着人们更加清楚地认识到这些新理论、新方法的价值,私人捐助者和政府机构的钱袋被打开,用以资助改进的科学教育和建立设备良好的研究实验室,这种情况尤其明显地发生在染料和电气工业中[2]112。

进入20 世纪后,美国的科学发展更加强调本土化,其进一步从对欧洲科学的学习和照搬状态中独立出来。1907 年,美国诞生了第一位诺贝尔奖获得者——物理学家阿尔伯特•亚伯拉罕•迈克尔逊(Albert Abraham Michelson,1852—1931),美国科学逐步走向自立。尽管在二战以前美国工业研究实验室一些最有创造力的科学家仍就读和深造于欧洲,但在 1920 年之后,美国本国崛起了一些研究型大学,很多科技专家和巨匠也逐渐由美国自身培养出来。美国赶上了第二次科技革命的潮流,牢牢把握住了此次发展机遇,大力发展其电气工业。美国在一战前就建立了第一批经典的工业研究实验室,开始了前沿科学研究。美国的电气工程与电报和电子工业联系紧密,共同发展,在世界上居领先地位。两次世界大战期间,美国经济以汽车产业为核心,带动了钢铁、橡胶、玻璃和石油等工业领域的发展,进一步加强和扩大了其在大规模生产方面的领先地位。在其他领域,如合成有机化学品、化学仪器和精密机器方面,美国也开始与欧洲老牌资本主义国家展开竞争。美国的基础科学发展在20世纪20 年代后超过欧洲,在产品设计到产品成型的整个过程中,其科学技术展示出巨大潜力。众所周知,德国的化学工业举世闻名,美国第一次世界大战后在这一领域开拓发展,力争与德国缩短差距。到 20 世纪 30 年代,美国化学工业开始超越德国。

一战期间,美国动员科学家更大范围地参与备战。1916年,美国国家科学院(National Academy of Sciences)主动创建了一个新的协调机构,即国家研究委员会。国家研究委员会旨在协调面临世界大战危险的相关国家的科学活动。它充分地证明了它的效用,以至于被永久保留,并已成为美国最有价值的科学研究机构之一。国家研究委员会作为美国国家科学院的执行机构,将大学、私人基金会和政府联合在一起,创立了新的公私合作模式。虽然这种模式整体上并没有存在多久,但其为后来大学科学与政府关系的建立提供了经验。其中,以私人基金会资助科学活动的模式,在一战后得到极大发展,促进了大学各学科的发展及其自主创新能力的增强。在二战以前,美国已经形成了以大学和工业研究实验室为主体的科技创新体系,政府的支持主要集中在国家和社会需求的应用领域,并以农业为主。1930—1940 年,工业研究实验室已经成为美国的创新主体,期间整个研究与发展(R&D)体系以市场竞争机制为基础,积极响应经济和社会发展的需要,具有高度的灵活性;体系内部有着自然的联系和充分的流动性,强调自下而上的首创精神,为后来美国科学技术的更大发展奠定了基础。

另外,美国利用巨大的石油储量,使其很快成为世界上最大的工业国家之一。“1900年,世界总消费量1.5亿桶(每桶=42美制加仑=34.97英制加仑=159升)中,美国提供了64%,到1937年,世界消费量增长了28倍,达到每年42.73亿桶,美国仍然提供了其中的63%。”[3]美国不仅向全世界提供了一半以上的石油,而且美国本国的人均石油消费率是世界上其他国家的10倍以上。这种新的燃料成为美国经济的命脉之一,“石油大王”洛克菲勒的巨大财富也由此而来。

二战结束后的几年,美国科技发展有了较大突破,一定程度上也奠定了其20世纪下半叶的科研和人才基础。如1946年2月世界上第一台通用计算机在美国宾夕法尼亚大学诞生,发明人是美国人莫克利(John W.Mauchly)和艾克特(J.Presper Eckert),自此计算机和人类生活的联系逐渐密切。它最初的应用领域是军事科研,后来对人类的生产活动和社会活动都产生了极其重要的影响,并以强大的生命力飞速发展。如今,计算机已遍及学校、企事业单位,进入寻常百姓家,成为信息社会中必不可少的工具。1946年美国原子能委员会(AEC)创立,旨在提倡和管理原子能在科学及科技上的和平用途。与战时的科学研发办公室一样,原子能委员会通过让大学和企业签订合同,承担了大量的研究工作,并利用合同模式,将多数曼哈顿计划中政府秘密实验室的管理权,由政府转移到了大学,这其中包括了在洛斯•阿拉莫斯、劳伦斯、阿贡、艾米斯、布鲁克海文和橡树岭部分地区的国家实验室。

初创于1887年的美国国家卫生研究院(National Institutes of Health,简称NIH)在二战前后有了较大发展。20世纪30年代,公共卫生服务仅获得了少量的研究经费。“1931财政年度NIH的拨款仅为4.3万美元。到1940年,公共卫生服务部门的医学研究已与新政社会福利计划牢固地联系在一起,NIH的运营预算超过了70.7万美元。”[4]战后国家卫生研究院从即将终止使命的科学研发办公室接管了50个战时研究拨款项目,成为美国正在扩大的医学院网络以外的首要的研究资助者。美国国会曾在1946年通过了资助医院建设的《希尔-伯顿法案》(Hill-Burton Act),鼓励国家卫生研究院的创建。1946年,战时政府将各大学、医学院校的医学研究交由NIH管理,资助形式改为基金形式,由此确立了美国各大学、医学院校的注册科学家在国家疾病与健康研究方面的重要地位。

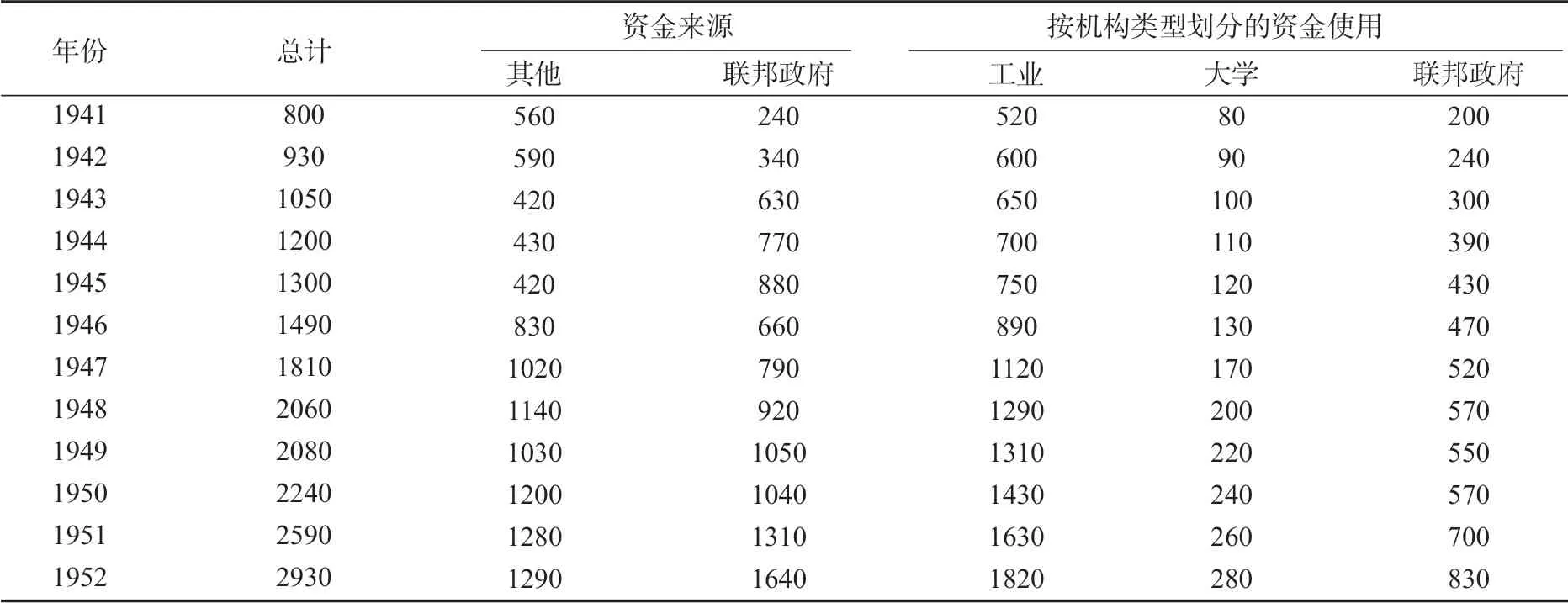

青霉素、近距离引信、原子弹等,在第二次世界大战中为美国取得胜利作出了巨大的贡献,并为国内许多公民展示了科学研究的价值。美国国家科学基金会的第一份年度报告中指出:“在战后持续的危机中,联邦政府持续提供科学和研究支持对美国的国防和福利至关重要,很少有人反对这样的主张。”[5]1该年度报告中统计了1941—1952年的美国研发支出估算情况(见表1),从表1可见,美国政府对研发的支持力度越来越大,且工业领域受到最大程度的重视。

表1 美国研发支出估算(1941—1952年)[5]30百万美元

第二次世界大战期间,青霉素和磺胺制剂项目的爆炸式增长,其标志着现代医药产业进入20世纪40年代后的“黄金时期”。来自多个方面的社会力量参与此类项目,产业中的企业,特别是美国和英国的企业,在金融、技术和组织上的创新能力获得发展。其最初在抗生素领域,后来在很多其他治疗领域也获得了同样的增长。医学方面的科学知识,战后也在全球迅速扩张。每个发达国家的政府都开始支持与健康相关的研究,美国用于生物制药研究的公共资助也迅速增长。美国国家卫生研究院成为该领域的主要参与者,其既自主开展研究,也资助外部研究项目。后者大部分涉及支持大学中的基础科学研究,相关研究结果借助学术期刊出版物得到广泛传播。

美国的殖民时期和19世纪的大部分时间里,国内教育提供的工匠数量已远远满足不了当时日益增长的技术需求。美国依靠欧洲的工匠来满足自己技术需求的状况,一直延续到20世纪。由于自身实力的增强和通过一系列移民法禁止从国外引入工匠,美国最终减少了这种依赖。“美国在建立自己的工业教育计划时,必然向欧洲国家寻求模型和原则。美国教育工作者访问了许多欧洲国家,并报告了他们的观察结果。”[6]455-456自1914年以来,美国教育局(U.S.Office of Education)在与工业教育发展相关的领导作用中就占有举足轻重的地位。教育局率先强调了进行工业教育的重要性。通过1917年颁布的《史密斯休斯职业教育 法》(Smith-Hughes Vocational Education Act)和1946年颁布的《职业教育法》(Vocational Education Act),美国逐渐建立并完善其职业教育规划,还根据需要扩大了实施的范围,向职业教育不发达的地区提供该服务[6]162,171。

20世纪上半叶,美国高等教育已经显示出强劲发展态势。美国南北战争后,随着约翰•霍普金斯大学的建立,美国开始了其研究型大学的发展进程,各门学科也随之逐渐发展和完善起来。除了研究型大学有极大发展外,美国少数族裔教育机构也有了一些发展,第一个建设成功的美洲印第安人高等教育机构是位于俄克拉荷马州塔勒奎、成立于1880年的印第安大学(University at Tahlequah,现为巴科内学院)[7]。

另外,18世纪起,美国就初步建立综合性的科学学会;同时,专业化的学会也开始出现,其涉及医学、农业、化学、地质学、矿物学等多个领域。19世纪,美国全国性科学学会有了很大发展。19世纪七八十年代以后,各门学科的分化速度不断加快,学科呈加速发展趋势,到20世纪上半叶已经在各个领域开花结果。1727年本杰明•富兰克林(Benjamin Franklin)的政治集团奠定了美国哲学学会(American Philosophical Society)的基础,这是最早的美国科学学会。1894年成立的美国数学学会(American Mathematical Society)强调科学研究。1915年成立的美国数学协会(Mathematical Association of America)旨在促进数学教学。1876年美国化学学会(American Chemical Society)应运而生,并形成了4个地方分部。1899年,成立了美国物理学会(American Physical Society),物理学领域内部的不断专业化又催生了许多新的学会,如1916年成立的美国光学学会和公制协会(Optical Society of America and the Metric Association),1917年 成 立 的 美国度量衡学会(American Institute of Weights and Measures),1914年成立的美国无线电继电联盟(American Radio Relay League)等[8]104。随后,美国艺术与科学研究院(American Academy of Arts and Sciences)、史密森学会(Smithsonian Institution)、美国科学促进会(American Association for the Advancement of Science)、美国国家科学院、国家研究委员会和美国学术学会委员会(American Council of Learned Societies)都应运而生,并且几乎每个州都成立了科学院。

有学者对19世纪美国成立的科学学会作了一个统计,将这一时期成立的学会分为以下几大类:(1)综合的科学学会;(2)历史学会以及有着综合兴趣的学会;(3)自然历史和生物科学学会;(4)专门学科研究协会;(5) 职业协会;(6) 教师协会。这些机构网罗了大部分美国顶尖科技人才[8]121。“1900年时,美国已有400多个学会。”[9]至1918年,联盟中几乎每个州都拥有州立科学研究院,并且还建立了许多市政科学研究院;同时,所有主要城市的市政科学协会也蓬勃发展。有学者认为,美国这些科学学会具有高度民主的特征,并向各行各业各层面以科学之名寻求加入该队伍并团结起来的人们慷慨地敞开大门[8]84。第二次世界大战中,美国通过诸如科学研究与发展办公室(Office of Scientific Research and Development)和国家科学和专门人才名册(National Roster of Scientific and Specialized Personnel)之类的新机构对其科学组织提出了前所未有的要求。专业学会和技术学会在战争中努力承担着新的任务[8]171。

二 20世纪上半叶美国科技人才状况

美国本质上是一个文化多元、包容性很强的移民国家和新兴资本主义国家,特别是在二战期间,其通过吸收欧洲知识精英难民,科学技术得到了快速发展。基于这一成功经验,美国形成了开放的人才制度。其面向全球人才敞开移民、留学与就业之门,主动吸收和网罗全球的科学精英人才。

从科学技术发展历史看,专业科学首先出现在教育机构中,然后才出现在致力于提高农业或工业生产率和效率的私人和国家实验室中。1900年之前,大多数专业科学家都是大学、技术学院或中学的老师。除了染料和电力行业,工业生产中雇用的人才相对较少[2]111。20世纪上半叶,美国不断开拓新的市场并调动国家资源以准备两次世界大战,美国式的科研体系得以发展壮大。在自然科学及其他领域,美国的研究型大学堪称全球最大的学术成果原产地与优秀人才的制造厂。19世纪后期到20世纪初,世界各国的学术人才逐渐开始转变为专家,越来越将其时间和精力投入到某些特定领域。19世纪的美国大学已经开始与传统研究性质的学会机构全面接轨,学会内部的制度化开始向大学全面延伸,两者开始开启有机合作。有学者认为,美国制造业中科研增长的一个关键因素是大型高等教育网络的平行增长。19世纪末起,大学中的科研活动成为学界公认的专业活动,工业中的科研也随之发展起来了,二者被复杂关系网联系在一起,其联系包括人力资源、政治需求、资金支持等多个方面[10]520。

州立大学是美国高等教育与工业研究紧密联系在一起的一个主要因素,它是在联邦政府的支持下建立的,并得到了地方立法机构的支持。这些大学出于明显的政治原因,寻求对当地工业有所帮助。许多州立大学建立了类似于农业推广和研究服务的组织,以便在咨询基础上向工业界提供实用的工程技能和专门知识。这些组织直接为工业界服务,也培训工程师,并越来越多地为工业研究职位提供化学或物理学博士学位。美国用于支持高等教育的公共基金得到了20世纪初迅速增长的大型私人基金会的补助。洛克菲勒基金会(Rockefeller Foundation)等机构提供的大部分资金,旨在加强大学与产业界之间的研究联系[10]523-524。

美国研究委员会的调查显示了20世纪30年代和40年代美国制造业的研究人员就业人数的大致数据。1933年,美国制造业企业的实验室雇佣的研究专业人员为10 900人(占制造业总就业人数的0.18%),1940年增至近28 000人(占制造业总就业人数的0.35%),1946年为45 900人(占制造业总就业人数的0.39%)[10]508-509。这些数据反映了战时联邦政府对工业研究的高度支持。

1951年,美国国家科学基金会的第一份年度报告认为,除了少数杰出的案例,美国在基础研究方面还没有领先其他国家。通过对获得诺贝尔奖的科学家的国籍进行分析,可以发现科学在很大程度上是国际性的。在该奖项设立的头20年,即1901—1920年期间,总共有43项物理科学奖项。其中15个属于德国,26个属于欧洲其他7个国家,其余2个给了美国人。同时期,在医学和生理学领域的17个奖项中,有4个授予了德国,其余13个则分配给了9个欧洲国家。在此期间,美国人没有获得任何医学奖项。在1921—1949年间,物理科学领域共颁发60项奖项,其中德国和美国各获得14项;30项分配给了其他10个欧洲国家;其余2项授予了亚洲国家。同时期,在医学和生理学领域的38个奖项中,美国获得了9个,英国获得了7个,德国获得了5个;14个奖项则分给了其他9个欧洲国家;其余的则分配给了其他西半球国家。在此前过去的30年中,相当多的美国科学家获得了诺贝尔奖,主要是因为他们在基础研究方面的杰出工作而获奖。四分之三的科学奖项都授予了美国以外的科学家,美国在科学人才方面绝不是自给自足的。尽管战争严重阻碍了美国的基础研究活动,但在大多数国家,特别是在欧洲大陆,该影响是灾难性的,此一时期的大多数国家其科学研究几乎停滞了[5]11。这一报告已然说明了美国在20世纪20年代后的科学研究上的进步和杰出人才的涌现,同时也可以看出,美国当时不满足于已有的成绩,前所未有地体现出了对科学人才的极度渴求。这种渴求在1952年美国国家科学基金会的第二份年度报告中被明确提到了。“20世纪上半叶,由于特定的经济或军事刺激,各个科学领域在不同时期经历了扩张。例如,美国化学工业在第一次世界大战期间就开始增长,当时德国工业产品被切断,激发了对化学家的巨大需求。第二次世界大战期间,原子能计划和涉及物理科学的各种其他武器的兴起,造就了对物理学家的需求。自战争以来,电子工业的增长和国防计划的规模一直保持甚至增加了这种需求。”[11]

1900年,美国每60名青年中就有1人大学毕业;50年后每8名青年中就有1人大学毕业。1900年,大学毕业生中有三分之二以上是男性;从那以后,女学生的数量增长速度比男学生的增长速度快,50年后男女比例约为6:4。1900年,将近一半的大学毕业生接受过法律、医学、牙科或政府工作的培训;50年后只有8%的应届毕业生为从事这些传统职业做好了准备。1900年,教育和商业学科的职业院校几乎不为人所知,50年后这些领域接受专业培训的学生比在任何其他领域都要多[12]24。这些对比显示了20世纪上半叶美国高等教育的巨大变化。同样引人注目的是,美国许多工作的专业领域的规模和教育水平也发生了惊人的变化。

20世纪上半叶,美国大学毕业生总数持续增加。在这一增长过程中,几乎每个领域的毕业生绝对人数都越来越大。随着一个领域的需求增长快于另一个领域,并且随着对不同职业进行规划的学生的教育准备模式发生变化,不同领域的大学生比例继续发生变化。从1900年到第一次世界大战期间,美国每年的博士学位数量缓慢增加,虽然,期间也出现过短暂而明显的下降。1920年以后,这种增长更为迅速,并一直持续到第二次世界大战时期;不过二战期间增长数出现了显著的下降。第二次世界大战结束后,获得美国博士学位的人数急速增加,1953年,有8 300人获得博士学位。1940年,大约有47 000名70岁以下的人在美国的大学获得博士学位[12]37-44。

表2是1900—1950年美国某些专业群体人数的增长情况。

表2 1900—1950年美国几个专业群体人数的增长[12]127人

直到20世纪上半叶,世界上还没有关于科学家总数的统计数据,因为在1950年以前,化学家是人口普查报告中唯一被单独归类的自然科学家。对于化学家(包括直到1940年的化验人员和冶金学家),每十年一次的统计为:1900年9 024人,1910年16 598人,1920年33 600人,1930年48 009人,1940年60 005人,1950年75 747人。自1900年以来,每十年持有自然科学博士学位的人数大约翻一番。从1920年到1940年,这一增长速度更快。自1940年以来,增长速度下降了,但在过去的半个世纪里,获自然科学博士学位人数平均每10年增加一倍以上,从1900年的大约1 000人增加到1953年的大约40 000人。从1940年到20世纪50年代初,持有科学博士学位的人数大约增加了一倍;研究型科学家和工程师的人数以及科学学会的总成员人数也以相同的速度增长。这些估计值显示,在1940年到1950年间,美国的科学家总供给量增加了一倍[12]83。

三 20世纪上半叶美国外来人才概况

19世纪末20世纪初,美国对移民进行了严格控制。第一次世界大战后,美国开始改变其基本移民政策。1921年,美国颁布了《国家来源法案》(National Origins Act),对不同国家来源的移民进行配额限制。法案对北欧和西欧的移民实施宽松的政策,同时严格控制东欧和南欧的移民,不鼓励接受来自亚洲的移民。1929年,美国出台了新的移民法案,制定了更加详细的配额制度。同时,建立起了使领馆制度,各国公民可以在美国驻各国的使领馆申请签证赴美。由此,也确立了一系列具体的非移民签证政策。1921—1952年,由于对移民的进一步限制和两次世界大战的影响,美国的新增移民人口下降趋势明显。1933年,新增移民人口降至23 000人,接近历史最低水平。第二次世界大战结束后,新增移民人口数量缓慢回升。20世纪40年代初,美国国家科学和专门人才名册上约有1.5%的注册人是外国人。另一项统计得出的结论是,每5个有职业背景的难民中就有2个是专业人员[13]。

这一历史时期比较突出的是德国向美国的移民,其更多体现了知识移民的色彩。纳粹疯狂驱逐犹太人引发了逐步升级的欧洲犹太难民潮。知识移民向美国移民的难度较小,因为美国一如既往坚持着“才能优先原则”。不仅是德国,整个欧洲的知识界精英中绝大多数的犹太科学家、作家和学者也纷纷逃往美国,使得欧洲人才向美国的迁移达到高潮。罗斯福政府就德国发动的迫害科学家和其他知识分子的事件多次发表公开声明,谴责德国政府,并欢迎受迫害的人士前来美国工作。在入境管理方面,知识难民拥有优先入境的权利。美国的大学和科研机构也借此机会宣扬他们的学术自由观念,增强自己的科研实力。由于美国知识界的共同努力,欧洲众多专家和学者得到了援助。这一富有人道主义同时极具远见的行动,彰显了美国的学术自由传统,为犹太知识难民提供了最佳庇护所,也为美国赢得了宝贵的人才资源。原子物理学派、奥地利精神学派、法兰克福学派等学术派别纷纷在美国落地生根。在人类历史上,知识天才从一个国家转移到另外一个国家,这可能是规模最大的一次。从“曼哈顿计划”起,美国利用这一巨大的欧洲智力资源以及由他们培养出来的新的科学力量,为美国的科学技术发展服务。美国政府对知识难民生命及其才能的高度重视,直接推动了美国科学技术、商业经济和各类企业的发展。二战前后,美国人才迁入主要来自于德国。这些流亡的知识精英的加盟,把德国学术体系中最先进的方法论和最严谨的学风带到了美国,极大地推动了美国科学和文化的发展。

二战结束时,美国人获悉苏联军队搜寻德国科学家的进度快于美国之后,便加快了对德国境内所有科学家和工程师的筛选和评估工作,然后实施了“回形针行动”(Project Paperclip),将那些科学发展潜力巨大并掌握敏感军事技术的专家送往美国。“回形针行动”是符合美国所谓“国家安全利益”的“秘密项目”。《纽约时报》曾曝光,一批纳粹科学家已经来到美国,但该行动属于军方的机密项目,具体进展仍不得而知,其消息来源是苏联的军方报纸《每日评论》和苏联管制的东德报纸《柏林日报》。后续报道中,有匿名消息人士称,“还有1000名德国科学家”正在前往美国的途中。“据称他们均出于自愿,并与美国签订了一系列秘密工作合同。”这篇报道说,“他们的试用期一般为6个月,随后可以申请入籍并将其家属迁往美国。”据《新闻周刊》杂志透露,该秘密军事项目的机密代号为“回形针行动”[14]199-224。截至1946年1月底,共有160名纳粹科学家被秘密送抵美国。其中人数最为庞大的一批是由沃纳•冯•布劳恩领导、栖身于得克萨斯州布利斯堡的115名火箭专家。沃纳•冯•布劳恩曾是德国陆军V系列武器研发技术主管,是一名纳粹军官,也是制造纳粹武器V-1、V-2火箭的灵魂人物。“回形针行动”中,他在得克萨斯州布利斯堡为美国陆军效力,并成为马歇尔太空飞行中心主管和土星V号运载火箭首席设计师。土星V号火箭后来把美国人送上了月球。他效忠美国之后,不仅成为美国载人登月计划的灵魂人物,还成为美国国家航空航天局的明星,声名卓著。

由数千名作家、艺术家和新闻工作者组成的成立于二战期间的“防止第三次世界大战协会”对“回形针行动”作出严厉谴责。该协会呼吁有关各方对其认为在本质上具有侵略性和军国主义的国家,及其认为曾经从纳粹政权获得重大利益的个人,采取严厉的惩罚措施。随着美国科学精英的参与,民众反对“回形针行动”的呼声越来越高。1947年2月,美国科学家联合会在纽约市举行集会,要求杜鲁门总统终止这项行动。这些科学精英将“回形针行动”视作美国“谋求军事力量的极端措施”。美国再次招揽大约1 000名德国科学家并将其派往美国各所大学的做法令许多科学精英难以接受。在公开谴责“回形针行动”的科学家中,阿尔伯特•爱因斯坦成为最受尊敬的人物之一。另一个重要反对人物是核物理学家汉斯•贝蒂。汉斯•贝蒂于1933年逃离纳粹德国,在二战期间曾经为“曼哈顿计划”工作[14]226-237。到1947年底,先后被迁移到美国的德国科学家和工程师人数达到1 000多人;另外有2.4万名科学家被招募到美国和英法等国家的国防工业从事武器装备的研制,其中有很多就是纳粹政权中的重要人物[15]。1947年“回形针行动”结束后,美国在德国搜寻科学家和工程师的工作仍在继续。

二战后,美国政府和许多大学实施了一系列引才计划。如1946年美国实施“富布赖特计划”,通过提供奖学金接受各国学生及学者赴美学习,既培养亲美“精英”,又吸引优秀人才。虽然培养人才的成本很高,但相对于美国国家安全预算中的其他项目而言,其总成本是非常低的,并且投资回报率是巨大的。这些引才计划的接受者有的在各国政府中担任高级职务,有的则通过教育、培训和出版将其学到的知识传播到更宽广的范围。

作为一个年轻的国家,美国文明的积淀无法与欧洲和亚洲媲美。美国强大的科技实力源于其汇集了世界上最多的科技人才,得益于其优越的教育资源、民众的创新观念和参与意识、完善的专利制度等诸多因素。不掌握大量的智力资源,难以富国兴邦。美国的大国崛起与强势地位依赖于其人力资本的聚集。人才资源对现代经济增长至关重要,因为现代社会的进步不是依赖于人的数量,而是依赖于技术的进步、知识的力量,归根到底是依赖于高度专业化的人才及其知识水平。

美国很早就意识到了科技和教育给国家发展带来的巨大效益。在美国军队参与第一次世界大战的过程中,一位在纽约市教师学院参加科学教育会议的青年莫里斯•迈斯特(Morris Meister)对与会者大胆地宣布:“战争是当今世界最重要的因素。美国又是战争中最重要的因素。教育是美国最重要的永久因素。科学,从大的角度来看,可以而且必须成为教育中最重要的因素。我们被赋予了现代生活的这一支配地位,现在正面临着伴随着生活中的每一场大灾难所带来的变革的黄金机会。”[16]20世纪以来,世界科学中心仅发生过一次转移,美国取代德国后长期以绝对优势领先于其他国家。自1901年诺贝尔奖开始颁发以来的前30年中,24个诺贝尔奖中仅有4个奖项为美国人获得。第二次世界大战和“曼哈顿计划”成为了转折点。在20世纪50年代期间,美国科学家获得的诺贝尔奖数量不仅超过了任何别的国家,而且超过了所有其他国家获奖数量的总和。20世纪70年代中期,美国拥有的诺贝尔奖得主数达到一个高峰。二战后,美国受过高等教育的人口比例越来越大,令其他国家望尘莫及。美国在高等教育领域不遗余力地吸引外国留学生,使他们成为美国科技人才的后备力量。20世纪美国科技人才的蓬勃发展是本国人才培养与外国人才引进的合力下促成的。

“人力资源是我国最丰富、最可开发、最有潜力的资源。而人才资源是人力资源中最有价值的组成部分,是中国走科学发展之路最可依赖也必须依赖的第一资源。随着我国经济、科技、教育水平的不断提高,人才资源总量和质量都在迅速提升。”[17]能否抓住人才事业发展的重要战略机遇期,在国际人才争夺战中抢占先机,直接关系到我国的国际竞争力提升和跻身世界人才强国行列的目标实现。通过对美国20世纪上半叶人才资源及其环境的分析,我们从中可以得到一些启示。当前,我国已经将人才战略作为国家发展的基本战略,具体来说,我们可以做好这几方面的工作:更好地发挥高等教育人才培养的优长,并将培养重点转移到学科前沿领域以及各种职业技能的培养上,为21世纪第四次工业革命培养劳动力;倡导自由探索的学术氛围,形成良性竞争的学术研究环境,培育适宜人才发展的土壤和空气;坚持自主创新,深入推进科教研产一体化进程;改进人才引进机制,抓住机遇,吸引人才回流。