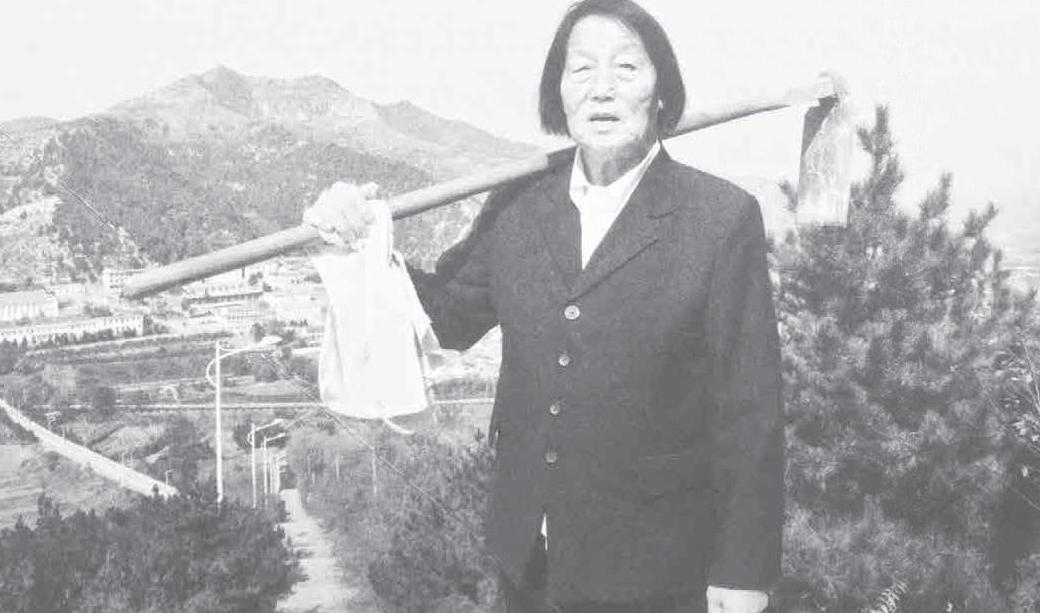

申纪兰:矢志不移托起百姓致富梦

宋军伟(整理)

她是新中国历史上唯一一位从第一届连任至第十三届的全国人大代表,也是共和国成长的见证人。她有着太多光鲜的头衔与荣誉,但始终淡泊名利,一直不忘生养她的故乡——山西省长治市平顺县西沟村。多年来,她永葆劳动者本色,身不离西沟,心不离群众,不辞劳苦、殚精竭虑,一心想着带领老百姓脱贫致富奔小康。她就是申纪兰。2016年,她获得由国务院扶贫开发领导小组颁发的全国脱贫攻坚奖奋进奖。

战天斗地,奋力改变家乡面貌

西沟村的脱贫之路,是我国扶贫开发的一个缩影。过去的西沟,地下无矿产,地上石厚土薄,自然生存条件十分恶劣,是典型的干石山区。20世纪50年代,周围的山都是荒山秃岭,几乎没有树。“山高石头多,出门就爬坡,七岭又八沟,山头光秃秃”是当时西沟人生活的写照。申纪兰回忆,西沟路不通、吃水难是阻碍发展的重要原因。从西沟到长治市只有羊肠小道河滩路,根本没有一条像样的路,走一趟怎么也要六七个小时。一次她到长治市开会走到中午,只能在半路上吃个烧饼、喝口水,然后接着往前走。会后回来时赶上下雨,全程石头路,回到家鞋都磨破了。再说吃水,缺水是西沟人祖祖辈辈的难事,过去男人们早起头等事就是走很远的路到村外的河沟里担水。走上几里路跑上一早晨,也只能挑一担水,经常是挑回一担水就把早饭耽误了。

1951年,申纪兰勇挑重担,担任西沟农林牧生产合作社副社长,在全国率先举起了男女同工同酬的大旗,争得了男女同工同酬的权利。她带领群众向穷山恶水宣战,向荒山秃岭进军。荒山上植树需大量树苗。在那个资源匮乏的年代,去哪里找树苗成为摆在她面前的一大难题。她带领群众披星戴月在方圆几十公里的山上采松子。有许多次,因为走得太远晚上回不了家,她就和大家在山洞里避寒过夜。针对干旱、鸟食等影响树籽发芽、成活的问题,她和群众总结经验,改进播种方法,先把山上的石头垒成鱼鳞坑,然后把山上、石缝间的土一点点挖出来,集中到坑里,最后在坑里种上树籽,这样,树的成活率明显提高。栽活一棵就不愁一坡,就这样日复一日、年复一年植树播绿,终于使西沟的荒山长出了一片片新绿。

山山岭岭都是树,七沟八梁绿油油。如今西沟已建成观光旅游、森林休闲、田园采摘、农产品开发四大园区。是建设社会主义新农村的杰出典范,全国农业旅游示范点。“现在的西沟美丽宜居,绿水青山就是金山银山。”申纪兰曾不无自豪地说。据介绍,西沟2.5万亩宜林荒山已全部绿化,森林覆盖率达到80%以上,其中干旱阳坡绿化造林1万亩,栽植各种经济树木12万株,实现了人均10亩用材林、户均1亩苹果园,水果产量达到100万斤,干果产量达到80万斤。一个穷乡僻壤、荒山秃岭的穷山村,变成了满是宝藏、瓜果飘香的“绿色银行”。

在植树造林的同时,申纪兰还带领村民坚持不懈地修道路、建堤坝、造水库,绿化荒山、治理荒滩,发展农林牧副业。近年来,西沟村又加大了老果园改造力度,对300亩老果园进行改造,引进水晶梨等优质新品种,并新开发优质绵核桃、仁用杏等干果经济林1000亩。

如今,西沟村村民全部实现了集中居住,户户接通了自来水,家家门前修通了水泥路,生活条件显著改善。申纪兰几十年如一日地带领乡亲们艰苦创业,使西沟的山变绿了、地变肥了、面貌变美了,把一个几乎不具备生存条件的旧西沟建成了一个农林牧副工商全面发展的新西沟,成为全国农业战线的一面旗帜。

发展产业,壮大集体经济实力

“无农不稳,无工不富”。改革开放后,申纪兰不顾自己日渐年迈的身体,与村干部们北上南下,跑项目、跑资金,开始大力兴办企业,推动产业发展。30多年来,先后建成了西沟铁合金厂、磁钢厂、饮料厂、焦化厂等多个村办企业。她还外出招商引资,先后引进了纪兰潞绣、西沟矿业、西沟丰源生态农庄、西沟龙鼎等多家企业,带动当地经济的发展。

随着西沟村的发展,企业不断增加,她又带领村民开阔眼界,积极走出去创办企业,壮大村集体经济实力,并提升西沟村的品牌影响力。1998年8月在太原创办集住宿、餐饮、娱乐于一体的西沟人家酒店以及今绣西沟大酒店,吸纳了家乡近500名农村富余劳动力就业。

在脱贫攻坚战中,80多岁高龄的她努力争取和发展产业扶贫项目,先后建起香菇大棚、光伏发电项目,引进太子龙服饰、山西华海亿达房地产开发公司,组建了西沟兰达建筑公司,开工建设了纪兰党性教育基地,成立了西沟红色旅游有限公司,建成了西沟红色旅游基础设施项目和西沟森林公园。仅太子龙服饰就可吸纳西沟及周边村500多名劳动力就业。看到村民们高高兴兴地上了班,她的脸上露出欣慰的笑容。

西沟的发展,历经了3次创业。第一次是20世纪50年代植树造林,打坝造地;第二次是改革开放以后的兴厂矿、办企业;第三次是党的十八大以后转型红色、绿色、彩色“三色”产业,形成了以核桃露、小杂粮、沙棘汁为主的农副土特產品加工,以太子龙服饰、纪兰潞绣为主的服饰床品生产,以纪兰党性教育基地、西沟森林公园为主的红色和绿色生态旅游产业。2019年,西沟村经济总收入达到7300万元,实现利税1560万元,村民人均纯收入达到13260 元,为村民脱贫致富、奔向全面小康打下坚实基础。

“60多年前,我们搞合作社,为了什么,就是为了过上好光景,让穷苦人家脱贫致富”,申纪兰曾说,“如今,眼看就要全面小康了,所有的老百姓都要脱贫致富,这个成果来得太不容易了!”

为民履职,情注百姓脱贫攻坚

“人民代表,就要代表人民,代表人民说话,代表人民办事。”她是这样说的,也是这样做的。作为一名全国人大代表,她始终关注贫困地区的发展状况和贫困群众的生活状态,代表他们向中央建言献策,也及时把中央对“三农”的关心和爱护之情传达给他们。

60多年来,她提交的议案和建议绝大多数是欠发达地区基础设施建设、落实中央“三农”政策等内容,与贫困群众的脱贫致富息息相关。在她以及其他全国人大代表的提议下,引黄入晋、太旧高速、大运高速、山西老工业基地改造、长邯高速、平顺县提水工程、赤壁电站等重点项目都得到中央的重视,逐一变成现实。

长期以来,她对自己的家乡、国家贫困县平顺县的扶贫开发倾注了大量心血和汗水。在耄耋之年,为了全县的脱贫事业,她仍锲而不舍与县乡村三级干部一道,不顾舟车劳顿,外出争取政策、资金和项目,相继为平顺争取到集中供热、供气工程以及长平二级公路、长平高速等重点项目并全部建成投入使用;与客商洽谈,先后成功引进大唐风力发电、通天峡旅游开发、神龙湾景区综合开发等一批关乎平顺富民强县的大项目,大大加快脱贫攻坚步伐。

无私奉献,始终不忘群众疾苦

作为共产党员、历届全国人大代表,她始终以一颗无私之心关心群众疾苦。汶川地震和玉树地震发生后,她拿出自己省吃俭用存下的钱带头为灾区捐款。先后将各级党委、政府给的物质奖励无私捐献给集体或贫困村民。村里群众谁家有困难,她都主动伸出援助之手,还贴钱为村里生病的孤寡老人请医送药,老人去世后主持操办丧事,这样的事迹数不胜数。

她深知教育扶贫对阻断贫困代际传递具有重要作用。2009年2月,经山西省教育厅、民政厅批准她牵头发起成立了非募捐性公益组织——山西省平顺县申纪兰扶贫助教基金会,其宗旨是为平顺县贫困家庭、农村贫困户和优秀贫困学生上学提供资金上的支持和帮助。基金覆盖全县所有适龄学生。11年间,先后资助困难师生4300多名,累计资助215.1万元。

2020年6月28日,申纪兰走完91岁的人生历程。弥留之际特意交代:一切丧事从简,把“共和国勋章”经费全部交了党费。

申纪兰,是太行山上的一棵青松,是老区人民拼搏奋斗的标杆。申纪兰虽然走了,但她的奋斗精神永远值得我们学习,她用一生的行动托起了贫困百姓的致富梦。

(转自《脱贫攻坚先锋全国脱贫攻坚奖奋进奖先进个人事迹(2016——2020》,内容有改动)

——申纪兰