论法律行为在法律事实中的归类

崔拴林

(南京师范大学 法学院,江苏 南京 210046)

一、引言

在我国民法学界,法律行为的合法性问题聚讼纷纭,甚至被认为是“我国民法中最大的谜团之一”(1)薛军:《法律行为“合法性”迷局之破解》,《法商研究》2008年第2期。。这一争议实际上形成了“问题束”,涉及三个方面的子问题:第一,有效法律行为是否具备合法性本质?这涉及法律行为的效力来源问题。第二,法律行为作为法律事实中的“合法行为”是否妥当?这涉及法律行为在法律事实中的归类问题。第三,“法律行为”概念的内涵之中是否应含有“合法”这一本质要素?这涉及“法律行为”概念的界定问题。笔者已经撰文分析过第一个子问题,本文拟探讨第二个子问题。故此,分析法律行为是否应该归入法律事实中的“合法行为”,有助于全面解决围绕法律行为的合法性产生的理论争议。另外,由于我国民法学理上对于法律事实(特别是其中的行为)的类型区分也存在不同观点(2)参见王轶《论民事法律事实的类型区分》,《中国法学》2013年第1期。,因此探讨法律行为在法律事实中的归类问题,也有助于在学理上合理地界定法律事实中之行为的类型。

在德国和我国台湾地区的“民法”理论中,一般认为法律行为属于法律事实中之“行为”里的“合法行为”,(3)参见朱庆育《民法总论(第二版)》,北京:北京大学出版社,2016年,第80、95-97页;王泽鉴《民法总则》,北京大学出版社,2009年版,第192-193页。在我国大陆地区,也有不少学者赞成此说(4)参见梁慧星《民法总论(第五版)》,北京:法律出版社,2017年,第64页;崔建远等著《民法总论(第三版)》,清华大学出版社,2019年,第152页;魏振瀛主编《民法(第七版)》,北京:北京大学出版社,2017年,第34页;朱庆育《民法总论(第二版)》,北京大学出版社,2016年,第80页。。不过,也不乏反对的观点。比如,有学者在主张法律行为具有“规范性本质”的同时,认为法律行为不应该属于法律事实,也不能通过“合法性”标准来评价(5)参见薛军《法律行为“合法性”迷局之破解》,《法商研究》2008年第2期。;据此,法律行为当然不属于法律事实中的“合法行为”。另有学者认为法律行为应该属于法律事实中的“表示行为”而非合法行为(6)参见董安生《民事法律行为》,北京:中国人民大学出版社,2002年,第80,90页。。由此可见,法律行为作为法律事实中之“合法行为”是否妥当,在我国民法理论上仍然存在争议,值得进一步辨析。

笔者认为,将法律事实中的行为分为“合法行为-违法行为”,并不能全面反映法律事实中之行为的多种样态,将法律行为归类为合法行为也会造成若干逻辑困境,但反对这种分类的代表性学说(即“表示行为-非表示行为”的二分法)也存在明显的不足。故此,理论上应该对法律事实中之行为的分类、法律行为的归类提出新的范式,以解决现有的争议。本文拟通过以下四个部分展开论述:首先,主要依据法律规范的构成理论来说明法律事实概念的内涵以及法律事实中的行为分为“合法行为—违法行为”的理由;其次,分析“合法行为—违法行为”之二分法以及法律行为被归入“合法行为”的逻辑缺陷;再次,运用“类型”式思维方式,对法律行为在法律事实中的归类问题提出本文的解决思路;最后,分析法律事实中“表示行为—非表示行为”之二分法的不足。

二、法律事实中之行为的分类依据与法律行为的传统归类

(一)“法律事实”概念的界定

“法律事实”一词译自德文词juristischeThatsache/Tatsache,根据萨维尼的界定,它指向产生或终止某项法律关系的所有事情,这为后世对法律事实的界定提供了认知基础。(7)Vgl.Schmöckel/Rückert/Zimmermann(Hrsg.),Historisch-kritischer Kommentar zun BGB,Bd.I,Tübingen 2003,s.357 ff.转引自常鹏翱:《事实行为的基础理论研究》,北京大学出版社,2016年,第13页,注②。不过,学理上应该依据什么样的理论范式来分析法律事实,却存在“规范说”与“事实说”的分歧。这种分歧对如何理解法律事实中的“合法行为”、法律行为是否应该归入此等“合法行为”等问题的分析产生了影响。

在我国民法学界,对法律事实的界定有两种理路。一种是偏重于从具体事实的方面出发,将法律事实界定为社会生活中为法律所调整的客观现象,这些现象依法能够引起法律关系的变动。这种观点可以称之为“事实说”(8)参见王伯琦《民法总则》,1963年,第119页;黄右昌:《民法总则诠解》,1960年,第214页;转引自黄茂荣:《法学方法与现代民法(第五版)》,北京:法律出版社,2007年,第238-239页。另见魏振瀛主编:《民法(第五版)》,北京:北京大学出版社,2013年,第33页;王利明主编《民法(第六版)》,北京:中国人民大学出版社,2015年,第40页。。一种是侧重从法律规范构成的角度出发,将法律事实理解为法律规范之构成要件(Tatbestand)的同义词,据之,法律事实就是能作为此等构成要件并引起法律效果的事实。这种观点可以称之为“规范说”(9)参见洪逊欣《中国民法总则》,1958年,第231-232页,转引自黄茂荣:《法学方法与现代民法(第五版)》,北京:法律出版社,2007年,第240页。另见梅仲协《民法要义》,北京:中国政法大学出版社1998年,第4页;史尚宽《民法总论》,北京:中国政法大学出版社,2000年,第297-298页;常鹏翱《事实行为的基础理论研究》,北京:北京大学出版社,2016年,第14页。。

从学理上讲,“事实说”有如下缺陷:①法律事实应该是超越具体事实的抽象事实,但该说却认为,实存的具体事实只要受法律调整,就是法律事实。②该说认为,法律事实是因法律的适用,足以发生法律关系变动效果的事实。这一认识不够全面,因为与法律事实密切相关的除了法律适用,还有立法环节。比如,立法会设计出尚未出现的事实样态,《民法典》第1077条第1款规定的协议离婚冷静期中的“撤回离婚登记申请”即为适例,若法律中不规定该事实样态,则现实中都不会出现撤回离婚登记申请的具体事实。可见,立法中法律规范的构成要件绝对不是具体事实,而是立法者为了调整既存现实或引导社会发展而提炼出来的抽象事实。③若将法律事实定位为具体事实,则相关法律概念的内涵与意义会受制于生活经验所形成的常识。然而,尽管相关法律概念会与日常用语在表述上有重叠,但二者的意义却绝非必然相同(10)比如,法律事实中的“(人的)行为”仅指相关法律事实所产生、变更或消灭的法律关系之当事人的行为,并不是指日常用语中的“由人(而非其他生物)实施的行为”。故此,罢工、战争虽然属于日常用语中的“人的行为”,但并不属于法律事实中的“(人的)行为”。,而民法学的研究对象只能是前者。据此,界定法律事实,应该以法律规范为基础,从规范的逻辑构造、价值取向等方面展开,而不能从生活常识上展开。(11)参见常鹏翱《事实行为的基础理论研究》,北京:北京大学出版社,2016年,第13-20、54页。

相较于“事实说”,“规范说”更有道理,后者的观点主要是:①法律规范最常见的逻辑构造是构成要件及法律效果,从构成要件产生法律效果的角度看,构成要件与法律事实的功能是一致的,所以法律事实就相当于法律规范层面上的构成要件(12)参见田士永《物权行为理论研究》,北京:中国政法大学出版社,2002年,第115页。。②不同法律规范的构成要件不同,在划分构成要件时,最根本的分类标准也就是不同的法律事实。通过划分法律事实/构成要件的类别,相应的具体事实应该归属于哪种法律事实、应该由哪种法律规范调整,才有了明确的依据。③在接受法律调整之前,具体事实的法律意义无法从其日常意义中得到说明,所以只有当具体事实被它纳入相应的构成要件时,其法律意义才得以确定。故此,构成要件乃是涵摄具体事实的标准工具,相应地,具体事实只有通过涵摄而联结于法律规范,才能具有法律意义(13)参见常鹏翱《事实行为的基础理论研究》,北京:北京大学出版社,2016年,第22-27页。。

综上,只有基于法律规范的构成理论,才能准确把握法律事实的内涵,也才能了解法律事实中的行为分为“合法行为”和“违法行为”的原因。

(二)法律规范构成理论是“合法行为—违法行为”之二分法的一个依据

基于“规范说”,法律事实中的“(人的)行为”是以行为为要素的法律要件,如“因故意或过失,不法侵害他人权利”,而非甲砍伤乙这样的具体行为,这意味着,行为的分类实际是对包含不同构成要件的法律规范的归类,民法学由此不再直面具体行为,而是直指抽象规范。故此,具体的行为并无不言自明的法律定性,这种定性是相关法律规范基于特定考量赋予具体行为的。比如,就无权处分而言,在我国台湾地区“民法”第118条语境下构成法律行为,在该法第184条第1款语境下则构成侵权行为。可见,法律规范的构成要件决定了具体行为的定性,后者要受到前者的塑造。根据常鹏翱教授的观点,“合法行为”与“违法行为”二者的分类与名称也是根据两类不同法律规范的构成要件来确定的,理由主要是:从逻辑层面上讲,在法律事实应基于法律规范来理解的前提下,合法行为和违法行为在其对应的法律规范的构成要件和法律效果上都有质的不同。这又包含两方面的内容:①从构成要件上看,法律事实中的合法行为、违法行为对应着两类不同法律规范的构成要件。A.违法行为对应着法律责任规范中的构成要件,符合此等要件的(亦即具备违法性要素的)具体行为,如甲偷窃了乙的财产,就构成违法行为;B.合法行为对应着无制裁导向的法律规范中的构成要件,符合此等要件的(亦即不具备违法性要素的)具体行为,就属于合法行为。②从法律效果上看,A.民事责任是违法行为的法律效果形态,这是法律施加的制裁。B.合法行为的法律效果不含民事责任,而有多样化的内容。亦即,在确定上述两类不同法律规范中的构成要件是合法行为或违法行为时,法律效果起到了决定作用:若某类规范使行为人承担制裁性结果,对应的构成要件就是违法行为,迎合该要件的具体行为就是侵权行为、违约行为等;反之,若某类规范并不导向责任承担的效果,对应的构成要件就是合法行为,迎合该要件的具体行为就是法律行为、准法律行为、事实行为(14)参见常鹏翱《事实行为的基础理论研究》,北京:北京大学出版社,2016年,第67-73页。。

可见,基于“规范说”的理路,法律事实是产生法律效果的抽象规范要件,合法行为和违法行为由此分别指向构造不同的法律规范,它们在规范形式和实质内容上都无法混同。故此,法律规范理论是法律事实中的行为分为“合法行为—违法行为”的一个基本依据。

(三)法律行为归入“合法行为/被许可行为”的其他理论依据

首先需要注意,在德国民法理论中,法律行为所隶属的法律事实中的“合法行为”一词有不同表述,其中较为常见的表述是erlaubteHandlungen、rechtmäßige Handlungen、erlaubtes Verhalten、rechtmäßiges Verhalten(15)相应地,unerlaubteHandlungen、unrechtmäßige Handlungen、Rechtswidriges Verhalten等是“违法行为”的常见表述。参见朱庆育《民法总论(第二版)》,北京:北京大学出版社,2016年,第95-97页。。其中的rechtmäßig只有“根据法律的、合法的”之义项,erlaubt一词本意则是“被许可的、被允许的”(16)潘再平主编:《新德汉词典》,上海:上海译文出版社,2000年,第933、350页。。Handlungen与Verhalten在这里则都指人的举止或行为(17)在法律事实理论上,Handlungen和Verhalten都指涉人的思想和身体上的有无举止或有无活动等状态。参见台湾大学法律学院、台大法学基金会编译《德国民法典》,北京:北京大学出版社,2017年,第79-80页;[日]古田裕清《日本的法律用语与德语——关于“行为”》,崔延花译,《比较法研究》2004年第1期,第157页。。故此,erlaubte Handlungen和erlaubtes Verhalten本身也含有“被允许、被许可的行为”之义。

结合法律行为制度的通例,特别是关于法律行为的成立和效力规则来看,法律行为之所以归入法律事实中的“合法行为/被许可行为”,除了法律规范构成理论之外,还有其他理论依据。

首先,从法律行为的成立来看,意思表示乃法律行为的核心要素,单个表意人的意思表示是单方法律行为的唯一要素,双方或多方主体的意思表示一致是双方或多方法律行为的核心要素,故此,只要存在相应的意思表示,法律行为即已成型,此时无须考察是否存在违法性因素。既然法律行为的成立不要求行为具有违法性要素,则法律行为属于法律事实中的合法行为而非违法行为。

其次,上面提到,erlaubteHandlungen和erlaubtes Verhalten也含有“被允许、被许可的行为”的意涵。那么,如何理解这一意涵呢?笔者认为,从价值层面上讲,法律行为的制度设计在初衷上是为了给私人提供私法自治的主要手段,所以,法律行为作为私人旨在实现私法自治的工具,当然是法律上“被许可、被允许”的行为。类似地,尽管准法律行为的效果是法定的,但多数情况下,行为人都是为了引起相应的法律效果而有意识地或者故意做出这种行为,同时,准法律行为的本质或者利益格局决定了这种行为也会类推适用意思表示的规定,如行为能力、意思瑕疵、代理等规定(18)Ludwig Enneccerus/ Hans CarlNipperdey, AllgemeinerTeil des BürgerlichenRechts;Ein Lehrbuch, zweiterhalbband. 15. Aufl.,J. C. B.Mohr(Paul Siebeck) Tiibingen,1960,S. 866.。故此,准法律行为可以作为实现私法自治的辅助工具。另外,事实行为在常态下是行为人不违反法律、依据自主意识而引起某种事实后果的行为,有目的意思的事实行为也可以为行为人提供自治的契机。比如,虽然先占属于事实行为,但其构成要件之一是“先占人须以所有的意思占有无主物”(19)参见王泽鉴《民法物权》(第二版),北京:北京大学出版社,2010年,第189页;梁慧星、陈华彬《物权法》(第六版),北京:法律出版社,2016年,第202页。,满足法定构成要件的先占人能够获得物的所有权,这完全符合先占人的主观意愿。故此,这种规则设计在一定程度上能为行为人创造自治的空间。由此可见,准法律行为和事实行为当然也是法律所许可的。反之,行为人违反法定义务或约定义务的侵权行为或违约行为必然是法律所不许可的。此外,值得注意的是,即使法律行为因当事人不适格(不具备相应行为能力或没有代理权)、有意思瑕疵、缺乏处分权而导致无效、被撤销或效力待定的,换言之,法律行为并非出于违反禁止规范(特别是合法上的)或违背公序良俗的原因,而是由于违反“限制法律行为形成可能性的规范”(20)德国学说针对强制规范区分“禁止性规定”与“限制法律行为形成可能性的规范”。作为法律行为生效要件的有关法律行为能力、意思表示瑕疵及法律行为之法定要式性的规定都属于后一种规范。这种规范旨在限定私法主体自治的范围,并调和不同私法主体之间彼此自由的互相冲突。参见胡坚明:《德国法上违反禁止性规定之法律行为的效力》,《华东政法大学学报》2018年第2期。而存在效力瑕疵的,法秩序对此类行为的态度是既非“许可”也非“不许可”,这也是在私法自治的理念之下,公权力并不会过度干预私人生活的体现(详见下文的分析)。如果理论上把法秩序对于不同行为所持的态度仅仅归结为非此即彼的“许可”和“不许可”,那么,这类法律行为也只能归入“被允许、被许可的行为”之列。

综上,法律行为的成立并不涉及违法性因素的考察,法律行为制度的立法本旨是为了给私人提供私法自治的主要工具,这两个方面也能作为法律行为被归入“合法行为/被许可的行为”的依据。

三、“合法行为—违法行为”之二分法以及法律行为之传统归类的不足

将法律事实中的行为分为“合法行为”与“违法行为”,进而将法律行为归入“合法行为”,并不能合理地描述民法上具有不同特质、过渡状态或混合形式的诸多行为,因而存在若干缺陷,兹分述之。

第一,“合法行为—违法行为”之二分法的最大不足是,在“合法行为”所包含的法律行为之中,存在着“因不合法而有效力瑕疵的法律行为”,故此:该二分法面临一个基本的逻辑困境:为何存在“不合法”因素的几类法律行为却属于“合法行为”?申言之,由于私法自治秩序的建立亦须遵循相应的强制规范,故此,①从正面来说,法律行为须“合法(遵循相应的强制规范)”才能有效,这是私法自治的题中应有之义,并不意味着公权力对私人自治的不当管制(21)参见崔拴林《法律行为的合法性问题再探讨——以法律行为之效力来源为问题导向的分析》,《江海学刊》2020年第5期,第166-170页。。所以,法律行为效力规则中的“合法行为”即指“因合法而有效的法律行为”。②从反面来说,法律行为因这些原因——行为人欠缺行为能力、意思表示瑕疵、行为违反私法上的相关强制规范以及违背善良风俗——而存在效力瑕疵时,这种“不合法”也只是从反面阐述了私法自治的理念——不符合私法自治秩序所内含的强制要求,就不能产生意思自治的效果。此外,法律行为因违反公法上的强制规范或违背公共秩序而无效的,则不是私法自治的内部逻辑使然,而是缘于国家认定法律行为具备反社会性,故而从外部强行干预法律行为的效力,使法律行为归于无效,这是一种法律上的制裁(22)参见李宇《民法总则要义:规范释论与判解集注》,北京:法律出版社,2017年,第631页。。据此,法律行为效力规则中的“不合法行为”则有两种内涵:一是“因不符合私法自治秩序所需的强制规范而存在效力瑕疵的法律行为”,一是“因反公法上的强制规范或违背公共秩序而无效的法律行为”。由此可见,“合法行为—违法行为”之二分法的首要缺陷就是:“合法行为”这个上位概念难以涵盖法律行为制度中的“合法行为—不合法行为”,也难以体现“不合法的法律行为”所具有的两种内涵。

相应地,前述“规范说”在论证法律事实中之行为划分为“合法行为—违法行为”的合理性时,认为“合法行为”(包括法律行为)概念所指涉的具体行为不具备违法性要素,就是有失偏颇的。实际上,该观点本身也承认法律行为效力规则中必然涉及行为的“违法性”问题,其具体论述是:法律行为如果违背了法定生效要件,就可以说法律行为“有了违法性”,就会导致其效力瑕疵。“换言之,在有效要件的角度区分法律行为合法或违法,结果指向有效和效力瑕疵之分,这与作为法律事实的合法行为与违法行为的意义大不相同。”(23)参见常鹏翱《事实行为的基础理论研究》,北京:北京大学出版社,2016年,第76页。据此,该观点既然认为法律行为效力规则中也存在“合法(行为)—违法(行为)”的两分法,而且这种两分法与法律事实层面上“合法行为—违法行为”的两分法大相径庭,这就相当于为本文的上述观点提供了佐证。

第二,“合法行为”包括法律行为、准法律行为和事实行为,这三类行为都归入“合法行为”,在逻辑上也存在缺陷。法律行为是行为人旨在创立自治规则的行为,准法律行为、事实行为(乃至违法行为)都不是这种行为。维尔纳·弗卢梅就此指出:“所有可以在抽象‘法律行为’概念之下予以理解的行为类型的共同之处在于,它们皆旨在通过制定规则来达到形成、变更或者消灭法律关系的目的”,“以此为目的制定的规则正是法律行为与那些法律效果基于法律秩序而产生的法定构成要件之间的区别所在。”此谓“法定构成要件”即指其法律效果完全法定而无意定成分的法律事实,如侵权行为,它不属于行为人旨在制定某种规则的行为,所以它不构成“法律行为”(24)参见[德]维尔纳·弗卢梅《法律行为论》,迟颖译,北京:法律出版社,2013年,第28-29页。。据此,只有法律行为才涉及“行为作出的规则是否生效”的问题,而其他几类行为都不涉及“是否生效”,只涉及“是否成立”的问题。由此,一方面,法律行为与准法律行为、事实行为的共性在学理上用“合法行为”一词表达,另一方面,“法律行为生效的前提条件”也只能使用“合法”一词来表述,这就造成两个不同语境下的“合法”表述雷同但意义脉络不同的结果。可见,“合法行为”这个上位概念只能描述法律行为的成立,而不能描述法律行为的“效力状态”这个迥异于其他行为的独特内容,所以,将法律行为、准法律行为和事实行为都归入“合法行为”,并不能凸显法律行为与后二者之间的重要差异。

第三,在“合法行为—违法行为”的二分法中,有些兼具法律行为和违法行为特质的、具有混合形式的行为难以得到合理的界定。从实证法上看,法律事实中存在着“包含意思表示的违法行为”,特别是违反(公法上的)禁止规范或公序良俗的法律行为,主要包括违反民法中之禁止规范(如《民法典》第1048条禁止直系血亲结婚的规定)、违反刑法中针对某些物的禁止规范(如《刑法》第347条禁止走私、贩卖、运输毒品的规定)、违反公共秩序(如竞争秩序)、违反善良风俗(如性道德)的法律行为,比如,直系血亲之间的婚约、买卖毒品的协议、串通投标的协议(25)串通投标是危害市场经济中的竞争秩序的行为。参见李宇《民法总则要义:规范释论与判解集注》,北京:法律出版社,2017年,第681页。、包养协议等。这类行为就是法律绝对不许可或者意在禁止当事人实施的行为。但在“合法行为/被许可行为-违法行为/不被许可行为”的二分法中,“包含意思表示的违法行为”一方面包含法律许可其行为模式(即意思表示)、其成立时无须作违法性判断的“合法行为”,一方面又属于违反禁止规范的“违法行为”,这种兼具两种行为之属性、属于两种行为之混合形式的法律事实显然难以为该二分法所容纳。

第四,并非所有不合法的法律行为都是法律必定“不许可/禁止”的行为。比如,对于一些因违反私法上的强行规范而存在效力瑕疵的法律行为,法律实际上并无“不许可(要禁止)”相关行为的意图。苏永钦教授即指出,我国台湾地区“民法”第709条之2第3项规定,“无行为能力人及限制行为能力人不得为会首,亦不得参加其法定代理人为会首之合会”,但若有无行为能力人担任会首,只会发生契约是否生效的问题;正如我国台湾地区“民法”第853条规定,“地役权不得由需役地分离而为让与,或为其他权利之标的物”,而法秩序对于实际生活中是否有人这么做,行为人是故意还是无过失,可以说完全不在意,它所要强制的只是效力的不发生而已(26)苏永钦:《私法自治中的国家强制:从功能法的角度看民事规范的类型与立法释法方向》,《中外法学》2001年第1期。。同理,就法律行为(特别是有名合同)的要素规则(它属于法律行为的成立要件)、物权法定原则、物权变动的公示生效主义、婚姻只能由异性缔结(在不承认同性婚姻的国家)、法律行为须具备法定形式(或履行法定手续)才能生效等“限制法律行为形成可能性的规范”而言,违反它们的表意行为或者不能构成法定类型的法律行为,或者不能发生有效法律行为的效力,但只要这些表意行为并未违反公法上的禁止规范或公序良俗原则,那么法律既不会“不许可/禁止”也不会“提倡/许可”当事人去实施相关行为。理由很简单:实施这些行为属于私人自治的范畴,私人因未遵循私法自治秩序内含的强制规范而导致其法律行为有效力瑕疵的,恰如私人在各类游戏中因未遵守游戏规则而失分,仅仅是“自己的事搞砸了”,既不关乎公共利益,也没有可责难性,(27)此处所谓“没有可责难性”,是指私法主体并不负有“必须使其实施的法律行为生效”的法定义务,法律行为仅仅因违反“限制法律行为形成可能性的规范”而导致其不成立或有效力瑕疵时,行为人并未违反禁止实施相关行为的法律规范,所以法律上不应该对此类情形持否定性态度。法律当然无须过问。否则,若法律上不许可/禁止此等情形,既构成对私人事务的不当干涉,也没有实际意义——因为法律即使要禁止此等情形,也根本做不到,法律总不能通过规定“法律行为存在效力瑕疵时行为人应承担相关法律责任”来实现其目的吧?比如,我国《民法典》第1049条第3句规定:“未办理结婚登记的,应当补办登记。”本句规定仅意味着法律倡导当事人办理登记,并不意味着禁止当事人结婚时不登记。否则,如果法律对此持禁止的态度,既没有实际意义,也没有可行性——倘若现实中有的自然人在结婚时未办理登记,法律上难道要对此科以法律责任,以强制当事人登记吗?答案显然是否定的。由此可见,在“被许可行为—不被许可行为”的二分法之下,“法律行为属于法律事实中之‘被许可行为’”的全称判断不能全面、细致地揭示法律对有效力瑕疵之法律行为的不同样态所持的不同态度,这也是该二分法的局限所在。

四、类型化的思路可以消除“合法行为—违法行为”之二分法的逻辑困境

本文认为,“合法行为/被许可行为—违法行为/不被许可行为”的二分法之所以存在上述缺陷,根本原因在于该二分法是贯彻“(抽象)概念(Begriff)”式思维方式的产物(28)在卡尔·拉伦茨的《法学方法论》等有关文献中,与“类型”相对应的“抽象概念”有时也简称为“概念”。为了行文简洁,本文使用“概念”这一表述。。“概念”式思维方式认为,抽象概念可以“借列举描绘其特征的全部要素得以终局定义”,这体现了逻辑上周延的二分法。相应地,某一特征对于某个概念只有“非此即彼”的关系可言,若该特征不属于必备要素,则不会存在于该概念中,相反,若该特征属于必备要素,则不可能“或多或少”而只能“必定”存在于该概念中,该特征也不能与对立性特征共同存在于某个概念之中。比如,在“概念”式思维中,“绝对”这个特征对于某种私权利来说,只有“非此即彼”的关系可言。某种权利(如债权)要么是绝对权,要么不是绝对权,不可能存在“或多或少具有绝对权属性”的情形。从其功能上讲,“概念”式思维旨在将极为繁杂多样的法律调整对象最终归结到抽象程度最高的少数概念上,据此建立一个封闭、完整、无漏洞的体系,以实现在此等体系内,法律问题仅借逻辑的思考操作即可解决。但这种思维模式具有明显的缺陷:首先,法律概念有固定的内涵,只能以非此即彼的方式来涵摄某一事实,这样,它就不能描述“或多或少”地具有某种特性或者混合了不同的特性而处于模糊地带的那些生活现象。然而,极其复杂多样的生活现象之间并不存在抽象概念体系所要求的僵硬界限,毋宁常有过渡阶段或混合形式,故此,具有“混合形式”特征的生活事件由许多不同的内容交织而成,不可能被纳入由非此即彼的抽象概念形成的逻辑体系中。比如,现代民法中存在“绝对权的相对化(如租赁物买受人的所有权不能对抗承租人)”与“相对权的绝对化(如不动产先买人的债权在预告登记后可以对抗后买人)”,但是,“概念”式思维模式下的“绝对权”和“相对权”就无法描述这两种具有“混合形式”的法律现象。其次,法律概念存在“意义空洞化”的弊端,因其难以显示某一概念指涉的诸多现象在法律秩序中所蕴含的内在的意义脉络,以致造成“形式逻辑将取代目的论及法伦理学的地位”(29)参见[德]卡尔·拉伦茨《法学方法论》,陈爱娥译,北京:商务印书馆,2003年,第95、99、316-317、330-331页。。结合法律事实中的行为来讲,正因为“合法行为/被许可行为—违法行为/不被许可行为”的二分法体现了“概念”式思维,才导致该二分法难以容纳法律行为中“合法行为—不合法行为”的区分,无法容纳“包含意思表示的违法行为”这种具有混合形式的法律事实,也无法揭示不同法律行为在法秩序中所蕴含的不同意义脉络——比如,虽然同为“合法行为”,但是自始有效的法律行为是民法所倡导的,违反“限制法律行为形成可能性的规范”但并未违反禁止规范或公序良俗的法律行为则是民法既不倡导也不禁止的,但“合法行为”这个上位概念就无法区分民法对这两类法律行为的不同态度。

为了克服“概念”式思维的缺陷,“类型(Typus)”式思维方式应运而生。在“类型”式思维中,法律范畴具有两个突出的特征:(1)开放性,即用来描述某个范畴的相关要素无须全部出现,这些要素可以以或多或少的程度出现,也可以或有或无(即某一要素可以舍弃,而并非绝对不可欠缺);(2)层级性,即由于相关要素的可变性,借着若干要素的消退、新要素的加入或增强,一种类型可以交错地过渡到另一类型,而类型间的过渡又是流动的,从而存在设置混合形式或构造“类型系列”的可能性。比如,私法中的“权利”就是“类型”式范畴,绝大多数权利的内涵中都包含“主体的利益”“法律给予保护”这两个要素(但代理权、监护权却并不旨在保护权利主体的利益),“主体的自由意志”这个要素则或有或无(如合同债权一般都体现主体的意志,但是无行为能力人的权利则不体现主体的意志),这就体现了“类型”式范畴的“开放性”特征的体现。再如,“主体的利益”这个要素具有可变性,如果该要素仅指身份利益,则对应的权利就是身份权;如果在其中加入人格利益的新要素,则对应的权利就是人身权。这就体现了“类型式”范畴的“层级性”。总之,“类型”不属于“概念”的那种非此即彼的“择一式思考”,类型式思维一方面能够清楚显现包含于各类型中之相关事物的“丰盈的个别特征”,完整地描述含有各种过渡性、连续性或混合形式的生活现象,另一方面也能显示法律范畴在法律秩序中所蕴含的内在的意义脉络(30)关于“类型”式思维的介绍与运用,参见[德]卡尔·拉伦茨《法学方法论》,陈爱娥译,北京:商务印书馆,2003年,第100、340、345页。吴从周《论法学上之“类型”思维》,《法理学论丛——纪念杨日然教授》,台北:月旦出版社股份有限公司,1997年,第315页以下。崔拴林《论私法主体资格的分化与扩张》,北京:法律出版社,2009年,第10-19页。。所以,就法律事实中的行为的归类而言,理论上应该运用“类型”式思维,对于既有不同特质又有混合形式的诸多行为,依据法律秩序对这些行为的价值判断,设计出内涵上具有开放性、范围上具有层级性的“类型系列”,从而避免传统的二分法因“概念”式思维方式导致的、“削繁杂多样的现实之足以适界限僵硬的概念体系之履”的弊端。

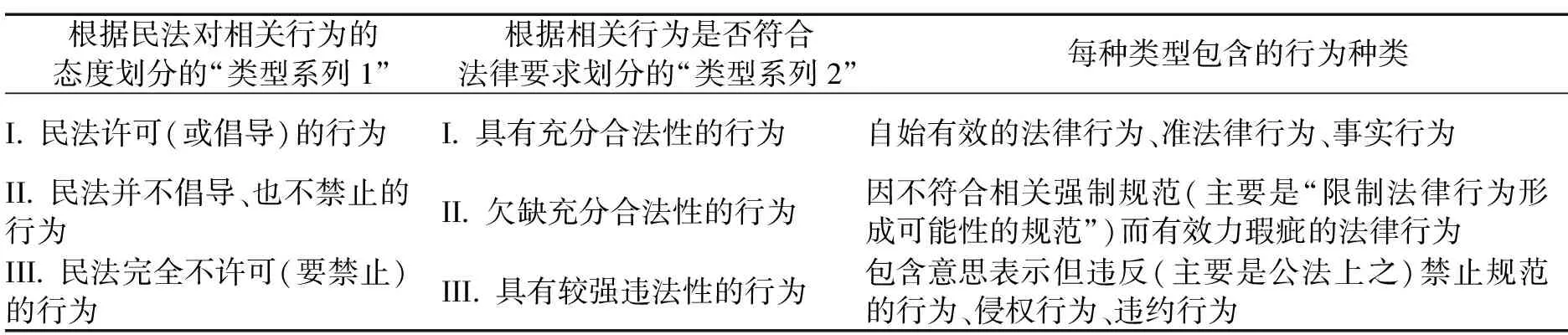

基于上述法学方法论上的考量,本文认为:(1)如果从“民法对相关行为的态度”的角度出发,基于民法对不同行为的“倡导/许可”这一要素的“或有或无”,可以把“被许可行为—不被许可行为”的二分法初步改造为“民法许可(或倡导)的行为—民法并不倡导也不禁止的行为—民法完全不许可(要禁止)的行为”的类型系列;(2)如果从“行为是否符合法律的要求”的角度出发,基于各类行为在“具备合法性”这一要素上的“或多或少”和“或有或无”,可以把“合法行为—违法行为”的二分法初步改造为“具有充分合法性的行为—欠缺充分合法性的行为—具有较强违法性的行为”的类型系列。据此,我们可以在这两个类型系列的视野内重新对法律事实中的行为——特别是法律行为——作出归类,归类结果参见下表。

表1 法律事实中的行为的类型化

需要补充说明的是,第一,由于法律行为中也存在“合法行为—不合法行为”的不同类型,而且“不合法的法律行为”又有不同的内涵,所以,不论是依据“民法对相关行为的态度”之标准,还是依据“行为是否符合法律的要求”之标准,都不应该像传统的二分法那样,将法律行为全盘归入“被许可行为”或“合法行为”之中,而应该根据“合法的法律行为”与“不合法的法律行为”的不同样态,运用“类型”式思维,对法律行为作出更能反映真实法律现象的类型化设计。故此,在上述新的归类中,不论是“类型系列1”,还是“类型系列2”,都将法律行为分为三种类型,以此全面涵盖法律行为中存在的“合法行为”和两类“不合法行为”,同时用以克服传统的二分法所具有的第一个缺陷——将法律行为归入“合法行为”无法涵盖法律行为内含的“合法行为—不合法行为”。

第二,“类型系列1”里的“民法许可(或倡导)的行为”对应“类型系列2”里的“具有充分合法性的行为”,它们包括自始有效的法律行为、准法律行为、事实行为。与二分法中的“合法行为/被许可行为”相比,“民法许可(或倡导)的行为”和“具有充分合法性的行为”能够克服前者存在的“意义空洞化”之弊,因为后二者能够充分揭示自始有效法律行为、准法律行为、事实行为三者的共性——它们是完全符合民法的要求从而为民法所许可(或倡导)的行为。另外,“自始有效法律行为”这一类别也表明法律行为的效力状态为有效,这样,“类型系列1”与“类型系列2”里的第I类行为就能描述法律行为的“效力状态”的内容,从而克服法律行为被归入“合法行为”的第二个局限——“合法行为”概念不能描述法律行为有别于准法律行为和事实行为的独特内容。

第三,“类型系列1”里的“民法既不倡导也不禁止的行为”对应“类型系列2”里的“欠缺充分合法性的行为”,这主要指不符合“限制法律行为形成可能性的规范”而有效力瑕疵的法律行为,上文已经谈到,法律对于此类行为所持的态度是既非“不许可/禁止”也非“提倡/许可”,这有别于其对其他两类行为的态度。这样,“类型系列1”与“类型系列2”里的第II类行为就能有助于全面揭示法律对不同的有效力瑕疵之法律行为所持的不同态度,从而克服法律行为被归入“合法行为/被许可行为”的第四个局限;此外,它也能与第I类行为、第III类行为配合起来,全面揭示法律对在“是否具备合法性”“是否具有违法性”方面具有不同程度的各类行为所持的不同态度。

第四,“类型系列1”里的“民法完全不许可(要禁止)的行为”对应“类型系列2”里的“具有较强违法性的行为”,它们包括“包含意思表示但违反(公法上的)禁止规范的行为”、侵权行为、违约行为这三种。其中,后两种行为违反法定或约定义务,第一种行为乃是违法行为与法律行为的混合形式——其大多是违反公法上禁止规范的行为(31)因为民法中的禁止规范数量很少,但公法(尤其是刑法、行政法)上的禁止规范相对较多。,这三种行为当然是民法要禁止的,所以具有共性,可以归入一类。这样,“类型系列1”与“类型系列2”里的第III类行为就容纳了违法行为与法律行为的混合形式,从而克服法律行为被归入“合法行为/被许可行为”的第三个局限。

五、“表示行为—非表示行为”之二分法的不足

为了克服“合法行为—违法行为”之二分法的缺陷 ,我国民法学界也有学者提出了“表示行为—非表示行为”的二分法,主要理由如下:

第一,传统分类将事实行为与法律行为、准法律行为归入合法行为,忽视了事实行为与侵权行为的共性要大于它与表意行为的共性。申言之,从事实行为与侵权行为的共性上讲,首先,“从行为内容上看,侵权行为完全符合事实行为的基本含义”,二者都是行为人主观上不具有使法律关系变动的意图,但客观上都能引起相应后果的行为。其次,侵权行为符合事实行为的特征:①侵权行为不以意思表示为要素,也是客观的、对外界造成实际影响的行为;②侵权行为与事实行为都是具备法定事实要件即成立、一经成立即发生法定后果的法律构成行为;③我国民法理论中也有观点认为事实行为可以分为合法的与不合法的两类,前者如从事智力创造活动、拾得遗失物,后者如侵害他人人身、财产的行为。故此,事实行为与侵权行为具有同质性,应该由共同的属概念“非表示行为”来涵盖。

第二,我国台湾地区的通说含有逻辑矛盾:合法行为-适法行为概念下又包含无效、可撤销、效力未定的法律行为,这就有自相矛盾之嫌。反之,在“表示行为-非表示行为”二分法之下,表示行为包含法律行为和准法律行为,法律行为中所含有效法律行为是“合法行为”,无效和可撤销法律行为是“不合法行为”,这在逻辑上就不存在“合法行为”的属概念下又包含不合法行为的问题。同样,非表示行为包含合法的事实行为和不合法的违法行为,这也不存在“非表示行为”的属概念下又包含表示行为的问题(32)参见董安生《民事法律行为》,北京:中国人民大学出版社,2002年,第80-90页。。

本文认为,“表示行为-非表示行为”的二分法也存在诸多不足,而本文提出的上述类型化思路同样可以克服该观点的不足。

第一,该观点虽然也从事实行为与侵权行为的构成要素上分析二者的共性,但主要不是在“规范说”的范式下来界定法律事实,所以忽视了德国和我国台湾地区民法理论中基于“规范说”来界定法律事实的理路,从而遮蔽了事实行为与侵权行为的根本区别——二者乃是两种不同法律规范中的构成要件,前者不含有违法性这一构成要素且不会产生民事责任这种法律效果(33)常鹏翱:《事实行为的基础理论研究》,北京:北京大学出版社,2016年,第62-72页。,后者则含有违法性之构成要素且会产生民事责任的法律效果。所以,从“规范说”的角度来讲,事实行为与侵权行为的共性不足以压倒二者作为不同构成要件上的异质性(34)本文认为,“规范说”在将法律行为归入法律事实中的“合法行为”这一点上存在缺陷,但在将事实行为和侵权行为分别归入“合法行为”与“违法行为”上值得赞成,故此,这里依据“规范说”展开分析。。

第二,该观点引以为据的我国大陆民法学中的这一论点——事实行为包含合法的与不合法的——本身就与德国民法通说大相径庭,因为在德国民法学理中,事实行为包含“事实后果”的构成要素,而许多加害行为/侵权行为并不具有“事实后果”这一要素。申言之,事实后果(即行为人的行为导致客观存于外界、明显有物理或技术品质的事态变化)是事实行为的构成要素(35)参见常鹏翱《事实行为的基础理论研究》,北京:北京大学出版社,2016年,第1页。,据此,至少在侵害人格权、身份权、死者生前人格利益等情形中,加害人故意伤害受害人的身体或生命(可以构成侵害生命权、身体权、健康权、贞操权及身体活动自由)、擅自解剖遗体或损坏遗体、机动车权利人因交通事故而造成他人人身损害的,虽然存在受害者(及死者)肉体上的损害,但人的身体(及遗体)毕竟与其他物质判然有别,故不能说这些加害行为“导致客观存于外界、明显有物理上的事态变化”;更不用说,侵害他人姓名权、肖像权、名誉权、隐私权、信用权、个人信息、行为自由以及一般性人格尊严等情形中,并不存在“客观存于外界、明显有物理或技术品质上的事态变化”。故此,至少以上列举的加害行为均不具有“事实后果”这一事实行为的构成要素,它们也就不可能属于事实行为。另外,侵权行为须具有违法性要素,而事实行为则不具有这一要素。故此,我国大陆民法学中的这一论点只是“有特色的”自说自话,与德国和我国台湾地区民法学通说分属不同语境,我们不能以前者来质疑后者。

第三,“表示行为-非表示行为”之二分法也属于形式逻辑上的抽象概念体系,所以该分类也具有抽象概念体系难以避免的缺陷。兹分述之。

首先,该分类的解释范围也有局限性。这主要体现为两个方面:“表示行为”与“非表示行为”各自所包含的“不合法行为”和“合法行为”这两个下位概念难以揭示相关行为类型之间的不同。①“不合法行为”一词难以揭示有效力瑕疵之法律行为与违法行为在法律后果上的不同。亦即,“表示行为”中的“不合法”导致的后果是法律行为效力上存在瑕疵,这只意味着“行为不能产生当事人预期的效力”,并不属于制裁意义上的法律责任。与之不同,“非表示行为”中的不合法行为是侵权行为、违约行为等,这里的“不合法”导致的却是承担民事责任,这是违反义务所致的带有制裁性的法律效果。反之,在本文提出的类型化思路中,具有不同程度的"不合法性"的法律行为分属不同类别,有的会产生法律责任,有的则不会,所以本文的思路能较好揭示这些法律行为在法律后果上的不同。②该分类中的“合法行为”一词也不能揭示事实行为与有效法律行为在内在意义上的差别。因为“非表意行为”中的合法行为——事实行为并不涉及“行为成立后是否有效”的问题,但是,“表意行为”中的合法行为——有效法律行为当然涉及这一问题。可见,“合法行为”一词无法揭示事实行为与有效法律行为在“是否涉及效力判断”上的差别。

其次,该分类也无法容纳混合形式的法律事实。申言之,违法行为包含违约行为,这是我国民法的通说,该分类也没有否认这一点。如果债务人在债务履行期届至之前以言辞明确表示拒绝履行的,构成德国民法语境下的履行拒绝,基本等同于英国法上的拒绝履行之表示(renunciation),此等履行拒绝构成期前违约基本上是各法律体系的共识(36)不过,英国法上的主流意见认为,期前之履行拒绝只有被债权人接受(也就是被债权人主张终止合同)时才构成违约,否则不构成违约。关于各法系对期前履行拒绝之界定的深入分析,详见葛云松:《期前违约规则研究——兼论不安抗辩权》,北京:中国政法大学出版社,2003年,第48、134、140、196页。。据此,以言辞明确表示的期前履行拒绝当然是表示行为,也是违约行为、违法行为。然而,在“表示行为—非表示行为”的二分法中,违法行为属于非表示行为,这样一来,以言辞明确表示的期前履行拒绝就不能归入违法行为中了。再者,由于违约行为根本不涉及“有效与否”的效力问题,故此,以言辞明确表示的期前履行拒绝虽属表示行为,但也不应划归法律行为之中。可见,此等履行拒绝由于兼具表示行为与违法行为的属性,也就无法被“表示行为—非表示行为”的二分法所容纳了。

综上,“表示行为—非表示行为”的二分法也难免抽象概念体系的僵化与封闭之弊,它无法像类型式思维方式中的类型系列那样具有更强的解释力和开放性,故不足取。

六、结语

在法律事实中之行为的分类中,“合法行为—违法行为”这样的二分法尽管具有一定上的合理性,但它无法容纳法律行为中“合法行为—不合法行为”,难以容纳“包含意思表示的违法行为”这样的混合形式,也难以阐明民法对于自始有效法律行为的“提倡/许可”、对于违反“限制法律行为形成可能性的规范”(但并不违反法定禁止规范或公序良俗原则)之法律行为的“既不提倡也不禁止”这两种意义评价之间的不同。二分法的不足体现了一个深刻的道理:法律不可能形成这样的逻辑体系——生活事件可以完全被逻辑上井然有序、体系上圆满封闭的概念体系所涵摄,相反,生活事件之间并不具有概念体系所求的僵硬界限,而是常有各种过渡阶段、混合形式以及新的形态变化。不过,当这种逻辑体系不足以容纳某些生活现象的多种形态时,“类型”式思考方式就能弥补前者的不足。故此,将上述二分法改造为体现“类型”式思考方式的类型系列,就是理论上应该采取的应对之道。相应地,以“民法许可/倡导的行为—民法既不倡导也不禁止的行为—民法完全禁止的行为”等类型系列来取代传统的二分法,就能较为合理地解决法律事实中之行为的分类以及法律行为在法律事实中的归类问题。