从美国经济实验中得到的教益

丹尼·罗德里克

美国的经济政策对话,在短短几年内发生了翻天覆地的转变。新自由主义、华盛顿共识、市场原教旨主义,已经被一些截然不同的东西取代了。在税收方面,默许全球竞相压低税率的做法已被淘汰,并以针对跨国企业制定的全球最低税率取而代之。直到最近还有点上不了台面的工业政策,也已经报复性回归了。

这样的例子不胜枚举。劳动力市场政策的流行语曾经是放松管制和灵活性,而今谈论的却是优质岗位、纠正谈判能力不平衡以及向工人和工会赋权。曾经被视为创新和消费者利益来源的大科技企业和平台企业,如今成了需要被监管甚至分拆的垄断企業。原本贸易政策都是关于全球分工和提升效率,现在都是关于抗冲击能力和保障国内供应链。

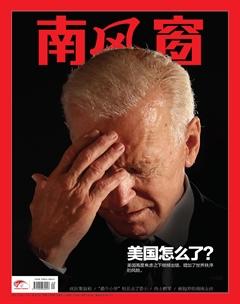

这些变化中的其中一些,是对新冠冲击的必要调整,或许也是美国经济中长期的不平等加剧、经济不安全和市场力量集中所催生的不可避免逆转。但这理所当然要归功于总统乔·拜登,他为华盛顿带来了一个全新的经济团队,也顶住老一辈人的批评,迅速采纳了新想法。

自1980年代的里根—撒切尔革命以来,一直主导着美国和西欧大部分地区经济政策的市场原教旨主义模式,是有一个知识渊源的。它先是在学术殿堂里发展起来,再由米尔顿·弗里德曼等公共知识分子推而广之。

但这一次,学术经济学家们在很大程度上落在了后面。尽管经济学家们对自由市场的热情有所减退,但却并未出现凯恩斯主义或弗里德曼保守主义这类提纲挈领式的发展。政策制定者希望经济学家能提供一些不仅是修修补补的整体解决方案,但却总是以失望告终。

然而,经济学家受到了情绪变化的影响。比如,8月底在怀俄明州杰克逊霍尔举行的中央银行家年度特别会议上,来自麻省理工学院、哈佛大学、西北大学和芝加哥大学的学术经济学家组成的知名学者团队,提交了一篇论文去说明通胀的短暂跃升为何可能是好事。

当工资出现刚性下行之时—其下跌并不会像上升般容易—可通过提升经济中需求正旺那部分的工资水平,来推动结构性变化。虽然此举可能导致整体通胀率超过中央银行所设定的目标,但依然是可取的,因为它能够调整各部门间的相对工资。

同样,麻省理工学院的大卫·奥特尔最近写道,许多雇主所抱怨的美国劳动力短缺—由于没有足够劳动者愿意接受雇主提供的工作而导致岗位空缺—实际上是件好事。他认为问题在于美国经济产生了太多工资低、福利少的“坏”工作。如果当前的疫情让劳动者要求更高、选择更多,那么需要调整的应该是雇主。

杰克逊霍尔的研究表明,只有在特定条件下—部门调整是由消费者需求的转变所驱动,工资不能下降,货币刺激不会阻碍结构性变革—暂时的通胀才是可以接受的解决方案。相反,在发展中国家非正规就业的工资是相当灵活的,而现代部门的扩张又受到供给侧限制的制约,在这些条件下货币或财政刺激措施的效果就要小得多。

其他国家有可能会误解美国的变化,致使其政策制定者罔顾本国国情去盲目复制美国的补救措施。那些缺乏财政空间、不得不用外汇借款的发展中国家,尤其需要防止过度依赖宏观经济刺激。

华盛顿经济官僚机构对经济政策的重新考虑,是值得欢迎的。但其他国家应该从中吸取的真正教训是,经济学—作为一门社会科学—只能针对不同情况给出不同的政策建议。正如美国不断变化的环境和政治偏好正在催生新的补救措施那样,其他国家最好还是去关注自身的具体问题和限制条件。