清代王朝国家观念与云南地区改土归流

李良品 葛天博

(1. 长江师范学院 重庆民族研究院,重庆·涪陵 408100;2. 绍兴文理学院 法律系,浙江·绍兴 312000)

2019 年9月27日,习近平在全国民族团结进步表彰大会上的讲话中指出:“明代清代在西南地区改土归流,历朝历代的各族人民都对今日中国疆域的形成作出了重要贡献。”[1](P4)在号称“土司最多”的云南,改土归流不仅有效地防止了土司割据,而且在土司地区促成了王朝国家观念认同,进而形成国家认同与历史认同的融合。近几年来,学术界针对西南改土归流的研究成果颇丰,聚焦云南土司地区改土归流的成果亦不在少数。然而,清代王朝国家观念与云南土司地区改土归流之间是否存在观念与行动的辩证关系,鲜有研究。探索清代王朝国家观念与云南土司地区改土归流之间的逻辑关系,不仅能够深刻理解中华民族共同体疆域认同的历史基础,而且能够深刻理解中华民族共同体观念认同的社会基础。

一、清代王朝国家观念的文本分析

学界一般公认,自先秦时期便有了“国家观”[2](P25-32)。基于“国家观”的不同认知,先秦时期涌现出孔子、荀子、孟子、墨子等具有代表性国家观的学说。其中,《论语》中“邦”与“国”出现的次数,表明“邦”“国”存在基本通用的情形[3](P72-75)。邦由分封而成,且为独立的统治单位,因此,孔子的国家观体现为“独立为邦、合而为国”的整体观。既然是整体观,因此,便有了“一君多臣”“一国多邦”的统治观。墨子的国家观体现属性之论,即道德的国家观[4](P76-78)。在荀子看来,解决“离局不相待则穷,群而无分则争”矛盾的方法则是“调一天下”“齐一天下”的大一统[5](P25-36)。秦统一各邦形成统一的秦朝之后,国家观在演变中发展,然而,均在“我朝”观念的窠臼中丰富。至清军入关定都北京之后,国家观发生了转折性变化。在《清实录》中,从顺治至宣统时期“国家”使用频率的整体性递增趋势与“我国家”逐渐递减直至不再使用的文字记忆,不仅反映了现代雏形意义的王朝国家观念在巩固疆域界限过程中发挥出的巨大作用,而且映射出各民族在维护中华民族共同体利益方面形成的一体意识。

(一) 《清实录》中“国家”一词的统计分析

清代王朝国家观念的形成,始于皇帝对疆域地理边界的认知和对境内各族群的界定。“我朝”“国家”观念内涵有所不同,“我朝”观念下的疆域是平面的地理观和政治观,而“国家”观念下的疆域则是立体的空间观与治政观。 《清实录》中国家概念的出现次数,以及出现的语境,都能够反映出清代历朝皇帝对于国家概念意蕴的认知,以及在这个认知下表现的政治观、社会观、民族观和国际观。

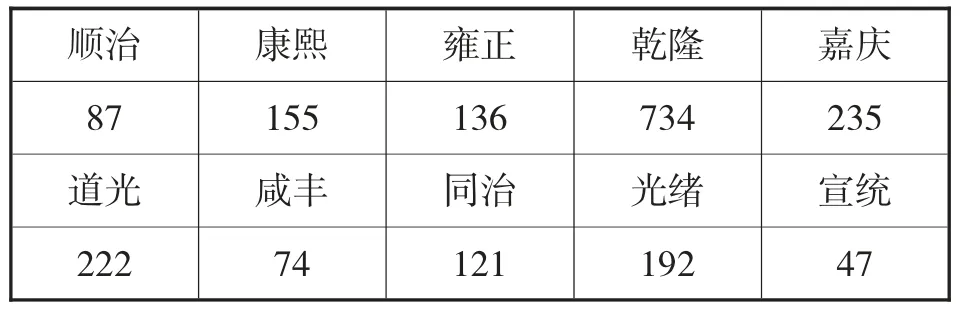

翻阅《清实录》,不难发现,“国家”一词贯穿整部书稿。自顺治朝开始至宣统年间,皇帝口谕中常出现“国家”一语。经统计,在《清实录》中,“国家”这个词汇共出现2003次,如下表:

表一:《清实录》中“国家”历朝出现次数

尽管自顺治到宣统期间,每位皇帝使用“国家”的次数不一,然而“国家”作为皇帝口谕朱批中的关键词,其出现次数的多少能够反映出当朝皇帝对于“国家”这一用语的看重与理解。虽然历代皇帝统治周期长短不一,“国家”一词出现次数同样存在多少不一,但是,我们通过统治时间与“国家”出现次数的比例,可以看出不同皇帝统治期间对于“国家”这一概念的使用频率,进而折射出当时“国家”在皇帝心目中的地位与认知。单纯从使用次数上来看,乾隆皇帝使用“国家”一词高达734次,处于峰值高位,宣统皇帝仅有47次,是清代历朝皇帝中使用“国家”一词最少的皇帝。

清代260多年间共有10朝皇帝,其中,自顺治至乾隆期间,五位皇帝使用“国家”的总次数为1032 次,占《清实录》中使用“国家”总数的1/2强。自嘉庆皇帝开始,“国家”的使用频率逐渐下降,至咸丰年间降至74次,仅为上一代道光皇帝使用“国家”次数的1/3。随后逐年上升,至光绪年间达到192次,之后又出现断崖式下降,宣统皇帝使用“国家”一词次数仅为乾隆皇帝时期的1/15 稍多,咸丰皇帝时期1/2稍多,这说明“国家”一词表达的王朝国家观念在清代存在明显的波浪曲折。

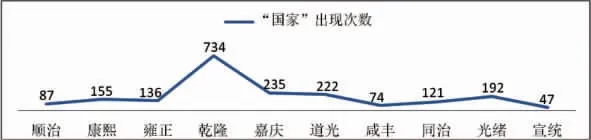

粗略来看,清代使用“国家”一词的频率可以分为四个阶段:第一个阶段从顺治至乾隆。在这个阶段,“国家”使用次数呈上升趋势,从雍正到乾隆呈现陡升状态;第二个阶段从乾隆到咸丰。在这个阶段,“国家”使用次数呈下降趋势;第三个阶段从咸丰至光绪。在这个阶段,“国家”使用次数表现为缓慢上升阶段,至光绪年间达到峰值。随后进入第四个阶段,从光绪到宣统之间“国家”一词使用次数与从雍正到乾隆年间相反,呈现断崖式下降。从整体上看,自乾隆之后,清代各朝皇帝使用“国家”一词的频率与次数处于下降趋势。如下图:

图一:《清实录》中“国家”年均出现次数

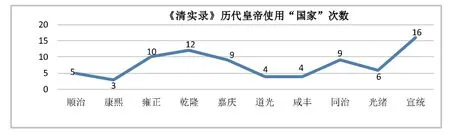

由于清代各朝皇帝在位时间长短不一,单纯考虑“国家”一词出现的总量难以比较出清代各皇帝使用“国家”一词的综合重视程度。经过年度平均使用“国家”一词次数计算,原先按照皇帝先后继位顺序出现的数值拐点发生了变化。

图二:《清实录》中清代历朝皇帝年均使用“国家”次数(四舍五入)

乾隆皇帝在位时间从登基至驾崩,共计59年,年均使用“国家”一词的频率达到12.4次。与宣统皇帝在位期间使用“国家”一词的频率相比,宣统皇帝达到16次。从顺治到宣统的200多年,“国家”出现的次数在总体上呈现上升趋势。可分为六个阶段,第一个阶段为顺治至康熙年间,呈下降状态,与这一段“国家”出现次数呈现上升状态相反;第二个阶段从康熙至乾隆年间,“国家”出现的次数总体上升;第三阶段为乾隆至道光年间,这一阶段呈下降状态;第四阶段从道光至同治年间,呈上升状态;第五阶段从同治至光绪年间,呈下降状态;第六阶段从光绪到宣统年间,直线上升到达历代皇帝年度出现“国家”次数的顶峰。

通过图一、图二比较,不难看出,除了乾隆与同治使用“国家”的次数总量和年均次数呈一致性以外,其他的包括顺治、康熙、雍正、嘉庆、道光、咸丰、光绪、宣统等八位皇帝,在使用“国家”次数总量与年均次数上表现为波峰与波谷对立状态。特别是康熙与宣统两位皇帝,尤为明显。康熙从使用“国家”次数正排位第五名到年均“国家”次数的倒数第一名,而宣统则从使用“国家”次数正排位倒数第一名到年均“国家”次数的正排位第一名。不难看出,乾隆朝“国家”这一语词使用的频率,意味着“国家”意识的形成,而宣统朝“国家”则从意识对象已经转化为观念内容了。 雍正四年到雍正十三年(1726-1735) 是清廷在西南地区实行大规模改土归流的集中时期[6](P64-165)。随后,土司制度在“清雍正改土归流后,则逐渐衰弱”[7]。乾隆盛世到来,国家一统的兴奋恰好通过这一时期“国家”词语的频现得到印证。

(二) “我国家”语词的使用次数与频率

查阅《清实录》文本不难发现,历代皇帝除了在各种口谕、朱批中频繁使用“国家”一语外,还频繁使用“我国家”,其先后出现的次数多达137 次。在《清实录》记载中,“我国家”最早见于顺治帝之言“我国家受天眷命,统一万邦”中,最后一次出现是在光绪帝,其言“实我国家亿万年景福所基”,而后至宣统时期,《清实录》中只能见到“国家”字样,已再无“我国家”字样。如下表:

表二:《清实录》中历朝皇帝使用“我国家”次数

从表二中不难得出,“我国家”语词在十代皇帝中有九代皇帝不间断使用。在乾隆时期达到顶峰,即乾隆年间常出现“我国家”这一语词,其中隐喻的豪迈感不言而喻。随后,“我国家”的使用次数逐年递减,直至宣统时期不再使用。从语义学上讲,“我”的出现,意味着占有意识的开始,而占有是所有的基础条件和特征之一。《孟子·尽心上》 中“万物皆备于我矣”,此处“我”指物的归属,即“我的”。 《左传·庄公十年》中“彼竭我盈,故克之”,此处“我”是己方的代称,因此含有“我们”之意蕴。《说文解字》中“我,施身自谓也。或说我,顷顿也。从戈从禾。禾,或说古垂字。一曰古杀字。凡我之属皆从我。■,古文我。五可切。徐锴曰从戈者,取戈自持也。”[8]根据《说文解字》 的训诂解释,“我”字一方面是对自己的称谓;另一方面,“我”字含有手持武器保护自己权益的内涵,即“取戈自持”。因此,“我国家”可以被理解为“我的”国家。正是因为“我”的利益不容他人侵犯,故才有“我”字中含有用“戈”杀人为维护自己权益的象形结构与表意涵摄。

随着“我国家”语词使用次数的递减,我们也发现了作为最后一个封建王朝走向灭亡的内在必然性,国家观念的生成及其普遍性的认同催生了人民群众选择政治方式的革命动力。国家观念的社会化与普遍化,通过历代皇帝使用“我国家”这一语词的逐渐减少能够反映出来。除此之外,这一语词使用次数的减少,还能反映出皇帝“国家”观念的兴起,恰是“我国家”观念弱化的开始。

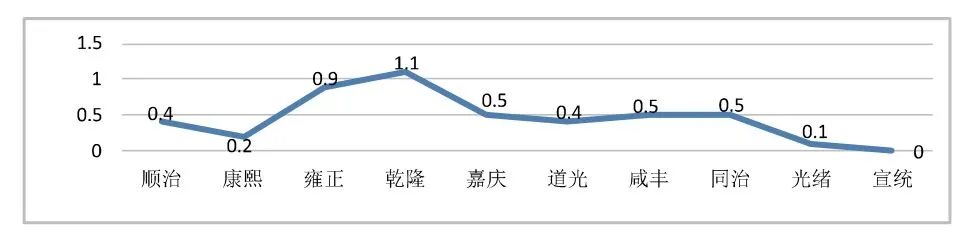

图三:《清实录》中年均使用“我国家”次数(四舍五入)

从图三可以看出,康熙年间“我国家”的使用次数较低,在整个清代使用“我国家”的九位皇帝中位居倒数第二。从图三的曲线拐点来看,“我国家”这一语词的出现可分为三个阶段。第一个阶段从顺治至康熙,“我国家”语词使用递减;第二个阶段从康熙至乾隆,“我国家”语词使用次数呈上升状态;第三阶段从乾隆到宣统,“我国家”使用次数持续在平稳中下滑,光绪皇帝在位34 年,年均使用“我国家”不过0.1次,几乎可以忽略不计。如果按照这个标准来看,那么,自乾隆之后“我国家”这一语词在《清实录》中可以视为生僻词。即从嘉庆皇帝开始,“国家”语词已经成为替代江山社稷的主流替代语词,一种围绕国家建设而展开的中华民族共同体也随之萌芽。

与清代历朝皇帝使用“国家”语词达到2003次相比,《清实录》中共出现“我国家”137次。按年度出现次数比较,在统治267年的时间里,“国家”出现7.5次/年,而“我国家”则出现0.5次/年。前者使用频率是后者的1.5倍,这个计算结果虽然不能直接得出“国家”意识或者观念重于“我国家”意识或者观念,但是,这个结果足以说明从“我国家”到“国家”的语词择取,不只是字数上减少,而是代表了一种从“我”走向“共和”的开始,一种基于共同利益存在的主体组织观念逐渐替代了基于“我朝”这一本位主义为核心统治观的主体观念。至宣统年间,国际外交的事实,已经赋予清代王朝国家在国际社会中的国家身份。“我国家”一语的消失,是王朝国家走向现代国家的观念性标记,自此,中华民族的共和曙光开始渐明。

(三) 国家观念的场景与意蕴

在清代建立“大一统”统治权力的过程中,开启了中华民族从近代走向现代的大门。在这个过程中,历代皇帝的言辞不仅凸显国家观念,而且推动了国家与民族融合为一体的发展。历代皇帝的诸多口谕、朱批中,均出现“国家”二字。在《清实录》中,“国家”这一概念在针对不同事件处理的上谕中,先后出现2000多次。历代皇帝关于官职训词、事件评述、别国外交、文化教化、民族一统、职官任命等的上谕中均使用过“国家”这一概念,在不同的语境下,“国家”这个概念表达出不同的实体国家的意蕴。清代“国家”概念的频出,意味着清代既继承了传统国家观念的教义,又随着对国际的认识而融入了现代意义的国家政治意蕴。随着皇帝现代国家观念的形成,虽然依然未能褪去“我朝”的封建王朝意识,但是,“国家”观念内涵变化的背后,对疆域内各民族应当起意国家认同提出了观念与行动一致性的政治要求。雍正帝力推改土归流的时段,恰是国家观念鼎盛时期。

改土归流最初的意义在于疆域统治,将土司的“一家同构”转化为“王朝同构”。随着清王朝国家观念的日益明晰,疆域统治观念从“王朝同构”转化为“家国同构”。在清王朝后期,国家观念超越“我国家”“我朝”观念,“国家同构”为日后民族国家的建立提供了纯粹的国家观念,改土归流具有了现代意义的国家建构。无论是“王朝同构”,还是“家国同构”,抑或“国家同构”,改土归流是以疆土认同为基础的政治共识。就此而言,改土归流可以归纳为疆域认同下国家观念实践化的政治确认,对于民族国家的统一具有地理性的历史意义。

二、王朝国家观念通过改土归流营造认同

经过层次分明与治权重构的改土归流,在云南土司地区形成了王朝国家观念整体性认同的政治生态。这种认同是以清王朝与土司之间围绕权威争夺而展开的,集中反映了清王朝达到既要尽用土司,又能控制土司的统治策略。最终在“以土固边”“以土治土”“以土施政”多重举措的复合作用下,成功实现王朝国家观念的实践化。

(一) 改土归流推动王朝的“国家观”转向世民的“国家观”

清代王朝国家观念在云南土司地区的认同,是通过改土归流这一政治策略实现的。在改土归流过程中,清王朝采取克减土司权威的路径,即通过剥夺、利用、监控土司既有的统治权,将土司与土民之间具有自然的统治关系转变为土司、王朝国家、土民之间的契约关系,改变了以往基于传统习惯而产生的权威,使之成为以制度为基础的权威。在推进王朝权威认同的基础之上,王朝国家观念基于疆域的实际控制演变为国家认同。随着制度性权威的建立,土民原先基于宗族世袭形成的权力认同逐渐倾向王朝国家权力认同。土司当中具有政治敏锐性的精英,则通过王朝国家文化熏陶、经济来往与政治吸纳,将其身份从土司转化为王朝国家官僚,在有利支持并强化土司权威国家性的同时,官僚化土司成为王朝国家观念在土司地区得到认同的标志性符号。

清王朝在云南土司地区实施的改土归流,不仅是治理中国过程中的一个局部策略,而且是“大一统”从“家国”观念转化为“王朝国家”观念的一个政治进步。因此,改土归流作为推进清代王朝国家观念认同举措的作出、实施与收尾,不是孤独的事件,而是与同期整个清王朝统治全国具有一盘棋的内在联系。在清代王朝推进改土归流的渐进过程中,既体现出改土归流的朝代线性[8](P80-87),也体现出各个阶段改土归流的变化逻辑[9]。虽然土司有无过犯,土民是否相安为改土归流过程中区别对待的依据[10],但是,土官流官化是其主要的特征[11]。改土归流从清代王朝统治中原的角度来看,意味着清王朝中央集权在归流地区即西南边疆的最终实现[12](P46-49),包括云南土司地区;从历史发展的角度来看,改土归流的最大动力源自王朝国家观念,同时改土归流又推动了“王朝的国家观念”转化为民众的“王朝国家观念”。

(二) 改土归流通过土司身份国家化实现王朝国家观念认同

根据学者的研究,改土归流的对象是那些有条件“入流”的土司。经过识别性的筛选与改制,具有权威示范作用的土司,则进入国家单列官僚体制行列,继续以国家权威的符号维护着自己的权威,同时通过自己权威的再建立获得国家权威的认可,从而实现国家权威与土司权威的对接与并存。随着土司接受国家授封,土司这一统治角色的来源从传统的继承转变为国家的承袭,而土职则由先前作为土司统治的先锋转变为带有国家权力委托的代理色彩。那些未能进入国家单列官职行列的土职,以及势力范围较小的族群头领或者宗族势力的代表者,在改土归流过程中随着土司身份的平民化而成为平民百姓,或者担任某个村落的土目,类似村庄管事的,继续承担着维护土司权威的角色。然而,这个角色也不再是先前的那种以绝对维护土司权威作为唯一内容的马前卒,而是因为流官权威的需要而被要求承担国家义务且不在官僚体制的基层管事人。经过改土归流之后,土司地区形成了基层领头人、官僚化土司、国家派任流官三级主体构成的国家权威代表体系,折射出王朝国家观念的具象化。

除改土形式之外,还有直接将土司地区纳入流官管理的“归流”,即土司地区由此前的土司自理转变为流官管理。在一些地方实施的归流,并非从改土开始,由于归流带有鲜明的地域性特征,因此,归流往往是以流官派任之后形成的管辖区域作为归流的标志,实际上归流的意义在于流官的出现,亦即以流官作为符号的国家权威的出现。然而,归流并不意味着流官在这一地区拥有绝对的权威。从表面上看,土司在与清王朝争夺权威合法性的过程中接受了国家认同,实际上土司借助国家认同强化了自己施加土民统治的合法性。然而,由于国家认同是政治授权的前提,而政治授权则是合法性的前提,所以,清王朝认可土司统治其管辖地区的权威重构,看上去是权力半径鞭长莫及的结果,实际上则是通过制度设计在土司与清王朝之间形成了规范化认同关系,即土司已经从过去的独立自主的地方势力转变为国家认可的地方性自治官僚。

(三) 改土归流是防止土司割据到实现疆土认同

从经济上看,清代前期经济体制变革、社会经济的极大发展、封建经济的产生具有决定性作用;从文化上看,清王朝统治权力的下沉与文化经济的相互通往,尤其是汉文化在土司地区的深入广泛传播,助推了改土归流;从政治上看,清代皇帝“华夷一体”的民族团结、平等观念与防止国家被土司割据借助统治经验进行了有效操作。美国学者约翰·E·赫尔曼认为:“雍正废除土司制度的根本原因在于消除西南民族地区土司间和土司内部的暴力事件,加强中央集权”[13]。实际上,从现代国家版图来看,改土归流是一个与边疆问题紧密相连的思考[14]。体现了当时清王朝的国家观念,各种手段的运用,无形中“增强了国家认同”[15]。在这个过程中,雍正皇帝个人起到了非常重要的作用[16](P205),这也是为什么可以通过统计《清实录》中“国家”“我国家”语汇使用次数与频率,来思考清代王朝国家观念与改土归流之间内在联系的主要原因之一。

雍正年间的改土归流对加强国家的整体性,对国家当时出现的进一步统一的政治局面的巩固,对我们多民族国家内部的统一和经济、文化交流是有积极作用的[16](P206)。与此同时,由于云南边境与邻国陆地边界犬牙交错,一些土司往往与国外不法分子甚至外国殖民主义者相互沟通,对于云南境内正常的生产状态造成了骚扰与掠夺,不利于国家安全。自清初始,西方殖民者千方百计试图经云南进入我国境内,建立他们的东方殖民基地。经过云南土司的改土归流,中央政府加强了对云南与国外接壤地区的管理和防守,并将一些不法土司迁到内地,使其不能为所欲为。特别是对于防范境内土司与境外殖民者相互勾结侵蚀我国领土,打击那些妄图利用土司染指我国领土的殖民主义者,不能不说是一个有力的策略,为疆域认同奠定了现实条件。

三、王朝国家观念整体性认同的改土归流进路

清王朝在云南地区推行改土归流构建王朝国家观念认同的过程,实质上是国家权威替代地方权威的过程。否则,国家认同无法形成,王朝国家的观念强调的是“王朝的国家”观,而非“臣民的国家”观。由于地方权威的根深蒂固,特别是地方权威已经在土民的日常生活中形成了代际的意识。因此,即使能够通过军事行动实现国家权威的展示,但也无法实现国家权威在社会生活中占据绝对的统治地位。土司权威因为在其生成过程中宗族性、族群性、历史性的多维融合而表现出极为强烈的顽固性,所以,清王朝与土司争夺土民认同的过程经历了权威限制、权威共存、权威替代三个阶段。土司权威与国家权威之间的关系变化,直接显示了王朝国家观念在土司地区得到认同的波折,基于此,可以判断改土归流与王朝国家观念认同之间存在形式与内容相统一的关系。

(一) 从土司个体到土司地区

王朝国家观念只有成为社会观念,并上升为社会关系凝聚的共同意识,才能够发挥出促进国家认同的力量。云南土司地区社会秩序的稳定与否,直接反映出清代王朝统治的被认可性。地处边隅的土司更是“无事近患腹心,有事远通外国”。清初土司叛乱屡有发生[6](P164)。雍正四年(1726),雍正帝接受了鄂尔泰改土归流的建议,在西南地区展开了一场大规模的有目的、有计划、有步骤、有组织的改土归流运动[6](P163)。在云南,采取剿抚并用、以剿为主的方式先后在滇西北、滇东北、滇南的广大区域进行,涉及丽江、广西、镇沅、临安、东川、曲靖、鹤庆、乌蒙、镇雄、大理、普洱、开化、元江、广南、永昌、姚安等16 府,占比高达70%[17](139-159)。大规模改土归流的背后,反映了土司分裂割据阻碍了少数民族地区社会政治、经济、文化的发展,阻碍了清代王朝国家“王朝国家”观念的政治实现。

从革除土司的数量来看,“17家土司中除自请改流的者乐甸长官司和因号纸遗失被革除的剑川州、土州判外,其余均为因罪武为革除”[18](P643)。军事上,国家军队替代了土司武装,经济上实施国家统一的税收标准[6](P163-164)。雍正四年到雍正十三年(1726—1735) 长达十年的跨度,“改土归流的影响,是显而易见的”[6](P165),特别是在云南土司地区实施的改土归流,基本实现了鄂尔泰提出的“江外宜土不宜流,江内宜流不宜土”[19](P285)主张,解决了“土属相安,在我俨若藩篱之卫,万一出此入彼,则祸变即在肘腋之间”[20]的边患,为疆域统一奠定了地理基础,这一时期恰是《清实录》中“国家”出现频率相对集中的阶段。

透过在云南实施的改土归流,不难看出,国家认同的过程是国家权威替代土司权威的过程。从表面上看,国家权威表现为国家权力的政治权威,实际上仅仅依靠权力的强制难以形成权威这一整体性概念具有的权势与威信,必须借助经济的、文化的、法律的以及社会意识方面的其他手段的共同支撑,才能建立完整的国家权威。因此,如何把具有鲜明特征的地方性权威转化为国家性权威,既需要多种措施的合力,又需要有步骤地区别对待不同规模的土司,而这样的最终结果则表现为国家认同。

(二) 从云南地区到西南区域

清王朝在云南土司地区采取的改土归流,不仅触及土司的利益,而且触动了外来人员的利益。特别是实行改土归流的土司地区,汉人、蒙古人、满人到土司地区担任地方官职,虽然将清王朝统治的权力下沉至土司地区,但是,汉族、回族的大商人也随之进入土司地区,从事高利贷行为,采用中世纪经商法加剧了边疆地区土民、外来移民与统治阶级的矛盾。在这种情况下,如果继续深入云南土司腹地采取改土归流,其难度可想而知。同时,得天独厚的地理位置很有可能激发反清运动。在西方工业革命影响波及清王朝边境地区之前,已是如此,那么,随着周边国际环境的巨变,特别是鸦片战争之后,清王朝外患胜于内忧,这就导致了清王朝拥有强大的国力,却不能在云南土司地区推行彻底的改土归流之策。

如果说清前期保留云南边地土司是为了更好地建立边疆防御缓冲地带,推行以夷制夷,那么,在西方工业革命影响波及清王朝边境之后,保留土司并非清王朝的治策之为,而是无奈之举。实际上,云南地区改土归流绝非易事。云南北面与四川接壤、东北与贵州搭界,也就是说,在迪庆、丽江、楚雄、昭通等地区实施改土归流,必然涉及四川、贵州的整体统治。“若东川、乌蒙、镇雄改隶云南,俾臣得相机改流,可设三府一镇,永靖边氛。此事连四川者也。”[21](23-24)又如,“在广西与云南接界地方,苗蛮与土司交织一起,虽然苗蛮治乱甚于土司……而苗疆多与邻省犬牙错,又必归并事权,始可一劳永逸。”[21](P23)由于督抚管理下的各区域相互之间互不隶属,而土司之间却联系密切,这就增加了改土归流带来的联动性和连带性,对于清王朝大一统的政治秩序有着非同小可的影响。

(三) 从国家观念到国家实践

有学者认为,“‘改土归流’政策的实行,是各民族同汉族及内地通过经济联系、文化交流相互间关系日益发展的结果。”[22](P406)这个观点有值得商榷之处,一是改土归流之策在清军入关之后就开始了。改土归流的具体措施既有土司主动归顺而设置流官,也有武力征服之后设置流官,还有土流并设,流官权限大于土司权限等三种形式。特别是在云南地区,土司地区土民同汉族和内地进行大面积深度的经济、文化交流是在大量移民进入云南之后才开始的,而改土归流在清军占领云南之后就开始了。雍正年间,随着内地移民的增多,土司地区少数民族与汉族以及其他民族的交流日益紧密起来,经济、文化上的紧密联系为清王朝推行改土归流提供了策应。然而,改土归流终归是清王朝治边、加强统治的策略,应是清王朝主动为之的结果,各民族间的经济、文化交流则为之提供了有效的物质条件。实际上,改土归流是对康熙年间未对云南实施乘胜追击建议的续接。康熙三十年正月丙寅谕议政王大臣等曰:“贝子章泰等若乘逆贼败走云南之际,即行追蹑,则云南早已荡平。”大一统的“王朝国家”观念,不言而喻。

在云南土司地区,国家认同的前提首先是对满族的认同,其后才是对国家的认同,继而在政治意义上消除各民族自我的权威界限,从而构成中华民族认同。国家观念的现实化表现为土地上的国家意识。土司的豪强兼并,与清初期实施更名田的安定群民策略是抵触的,非常不利于清初期建立大一统国家政权的天下观,更有损清王朝在云南实施稳定的统治。随着土司地区与中原的深入交流,土司地区与内地逐渐缩小了二者之间在各个方面的差距,这就降低了改土归流的难度,为王朝国家观念从上层意识转化为上下皆认的整体意识打通了道路。

——李良品《中国土司学导论》读书札记