结缘修水七十载 名刻宁红功德碑

——深切缅怀茶叶专家陈范一先生

卢曙光

《三国演义》里有个故事,话说刘玄德引数万百姓渡江,曹军紧紧追赶,队伍被冲得七零八落,刘备寡不敌众,赵云单骑救主,杀出重围,大呼“翼德援我”。张飞曰:“子龙速行,追兵我自挡之”。曹军赶到,见张飞倒竖虎须,圆睁环眼,手绰蛇矛,立马桥上。又见桥头树林,尘土大起,疑有伏兵,不敢近前。俄而,张飞睁圆环眼,厉声大喝曰:“我乃燕人张翼德也,谁敢与我决一死战”。声如巨雷,令百万曹军丧胆。这便是张翼德大闹当阳长坂坡的故事。湖北当阳,因此而家喻户晓。

本文的主人公陈范一,也是湖北当阳人,他可不像张飞怒眼圆睁,而是慈眉善目,身躯佝偻,因文革批斗中被打断两根肋骨,身体并不强健。自1976年在江西修水芭蕉山垦殖场我与他认识以来,好像从没见过他昂首挺胸。印象中的他都是面含微笑,十分谦逊,低头干活。但人不可貌相,海水不可斗量,他可是才华横溢,精研茶叶,一辈子投身宁红茶区,是一位令人尊敬的茶叶科学家。

陈范一出生于1929年,老家是湖北当阳县第五区双莲村,1949年宜昌中学高中毕业后,参加了干部轮训队,分配在宜昌市复员委员会宣慰股工作,1950年2月考取武汉大学农学院茶叶专科。1951年春他第一次来到江西修水茶叶实验场实习,从此个人命运便与修水紧紧相连。当时武汉大学农学院师资力量强大,陈范一等有幸师从刘后利、冯绍裘等知名教授。建国初的1950年,茶叶高等教育只有复旦大学、武汉大学设有茶叶专业,国家急需茶叶专业人才,陈范一等时代学子,可谓生逢其时。

1952年初,中央外贸部、农业部、茶叶总公司,为解决人才缺乏之急,决定成立中南茶叶干训班,并选址修水。并于当年秋开学,学制二年,按大专教材学习,没有寒暑假,学员来自湘、鄂、赣、粤、桂、豫、陕七省。学员98人,教员14人。1953年2月陈范一大专毕业后派往茶训班任教员,负责茶树栽培,龙思苏老师调走后,又接替制茶教学。先后率领学生赴河口、婺源、祁门实习,还在上饶改制红茶为绿茶取得成功。因为他出类拔萃,陈范一在训练班结束时,并不知道自己被修水县挽留。因为干训班的临别通讯录,他留下的联系地址还是湖北当阳。

修水,是宁红的主产地,清朝中晚期,宁红与祁红并驾齐驱,其品质之优良,对外之销量,在全国市场有举足轻重的地位。素有“茶盖中华、价高天下”,“宁红不到庄、茶叶不开箱”的盛誉。修水茶区最高年产量(含副产品)达24万担。但到清末民初,茶叶生产逐渐衰落,销路日减,价格低落,种茶农户以无利可图,皆作物间种,且管理疏忽,采制粗放,品质日益低劣。又因印、锡等国茶叶兴起,对华茶销售影响巨大,至上世纪三十年代,宁红输出数额较兴盛时期,不及十分之一。宁红原产地漫江有首民谣可以作证:“牌坊洞下杜家庄,向来茶庄热闹场,世事几殊生意减,几多闲牯变闲商”。

1949年解放后,为改变这一局面,修水县人民政府十分重视茶叶生产,成立了修水茶叶实验场、修水茶厂、茶改委员会、茶叶技术推广站。1957年修水曾制订《修水县茶业生产技术推广纲要》,1987年曾作《加强发展我县茶叶生产变资源优势为经济优势》的调查报告,旨在振兴宁红。陈范一留在修水后,任修水茶叶实验场科研干部和团支部副书记。凭着他扎实的学养,从1954至1959年的六年间成绩显著。他主持了十项试验研究,其成果被庄晚芳教授著的《茶树生物学》引用,列入参考文献之一。他开展了红茶采制技术改进工作,创宁红品质最好水平,苏联验收合格率由44%提高到100%。他还被抽调到省农业厅二个月,独立起草完成《关于茶园作价入社,建立茶叶生产“四包”责任制的意见》,经江西省经济工作会议通过,向全省推广,被《中国农报》增刊第七期刊登。他开展的速成密植试验茶园,达到国内先进水平,在《茶叶通报》报道。同时,他还肩负国营修水三都垦殖场数千亩茶园、果园和林园的规划、设计与施工。

正在他事业如日中天,大展鸿图的时候,个人命运突遭意外。有人说陈范一在1948年宜昌高中期间,填写了“中统通讯网通讯员”表格,“特嫌”罪名降临。1961年8月被开除工作,判处管制三年,遣送彭泽劳改农场。1965年当他释放回到修水时,身染血吸虫病,妻子迫于压力离婚,考虑到幼小儿女前途而改随母姓。岳父母见他一外地人又孑孓一身,便收留了他,打柴、豆腐坊帮工、捡破烂都干过。一年之后,有关部门为利用他的专长,让他在三都垦殖场劳动改造,参与技术工作。接着是文革来临,被打断二根肋骨,直到1977年12月平反,才推倒强加于他的不实之辞,重新回到工作岗位,任修水农业局经作站副站长。历经漫长的十八年后,事业人生按下重启键。

从此,陈范一积蓄多年的茶叶热情,乘改革开放东风一发不可收拾,研究成果丰硕,为修水茶业发展作出了重要贡献。从1978年到1987年的九年间,由他主持的科研项目,先后获11项共30个各级科技进步成果奖,5项达到国内先进水平。最出彩的莫过于1985年“宁红茶优质高产综合技术研究”,和“越海牌宁红工夫茶”获国家银奖(金奖空缺)。这是修水茶业自中华人民共和国成立以来获得的唯一国家奖。1979年起,他在国内首次提出“五改”配套新技术,改造低产衰老茶园,单产提高2.2-3.6倍。他主持调查发现全县118个茶树品种(系),“宁州种”被认定为全国第一批30个良种之一。1982—1983年主持的“修水县茶叶区划”,纳入全县整体农业区划。茶园施肥技术改革,应用草甘膦灭草和参加茶叶包装研究设计,以及主持创制“双井茶”、“龙须茶”和“眉峰云毫”等名茶。这些研究结晶,大都以论文形式公诸于世。1987年他晋升为高级农艺师。

党和人民没有忘记他对茶叶事业所作的贡献,他荣任江西省第六届政协委员,修水县七、八届政协委员,江西省茶叶协会技术顾问,九江市茶叶协会副理事长,修水县老年科技工作者协会理事。1990年退休后,继续专业研究、撰写论文、指导名茶研制,三次出席陆羽茶学研讨会和有关科技成果鉴定,续写茶叶的不解之缘。1993年10月,国家三峡办茶叶科技开发研究会专家组成立,陈范一作为专家组成员,参加了“建设三峡库区茶叶生产示范体系”技术论证。陈范一的才能得到普遍认可,除各种荣誉外,有个故事颇能说明问题。上世纪八十年代初,修水某茶厂虚心学习,不辞辛苦,转辗武汉找到我国著名茶叶专家冯绍裘先生求教,冯老不客气地对来访者说,“不懂可以找修水陈范一,何必舍近求远”。惜才之心、师生之情溢于言表。

晚年陈范一也有了幸福的家,58岁的他于1987年与中南茶叶干训班的学生,长沙的林段女士结为连理,从此夫唱妇随,生活美满。自1951年从武汉乘火车到赵李桥,经崇阳大沙坪徒步到修水实习算起,陈范一与修水茶叶结缘七十年,有欢乐、有泪水,他是修水当代茶叶发展的见证人与亲历者,为修水茶叶的发展,倾注了毕生心血。

我虽然不从事茶叶研究,但很关注他,年前看望陈范一先生时,曾约他把1951年武汉大学农学院茶叶系学生,在修水实习的经过写下来,当时他答应了。可是我外出几月,没与他联系。再造访时,才知他于2021年7月27日去世,十分惊愕,深为疏忽而遗憾。并撰联以表哀悼:

挽陈范一先生:

一叶知先生抱负,杨梅山翠嫩出新,双井绿清香领秀,又越海工夫,重振宁茶皆有尔;

寸丹证君子高怀,二十载沉冤凄惨,霎那时妻息别离,仍痴情事业,孤心明月更何人。

令人欣慰的是,享年九十三岁高龄的陈先生,辞世时十分安详,没有遭受磨难之苦。想起他的生平事迹,则每多感慨。在此,以陈范一先生的同事、中南农林部派驻干训班的石爽溪先生的赠联作结。该联至今悬挂先生客厅,言简情深,但也概括他不平凡的一生:

情系巫山千峰翠,

心倾修水万古香。

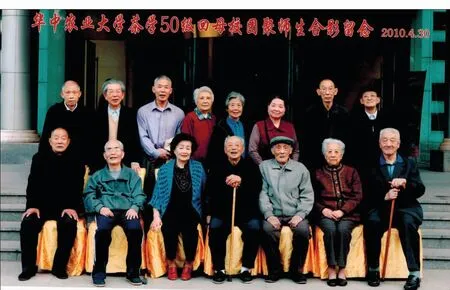

2010年4月陈范一(后排左1)回母校(华中农业大学)参加同学会时,与老师[刘后利教授(前排右3,96岁)、余其渊教授(前排右4,95岁)]、同学们合影。