某大型低温火箭高空风载荷分析

王建明,林 娜,张博戎

(1. 北京宇航系统工程研究所,北京,100076;2. 航天材料及工艺研究所,北京,100076)

0 引 言

大型运载火箭是中国未来中长期航天发展的主力,承担首次火星探测、月球探测和空间站建设等重大发射任务[1]。迄今为止,该火箭开展了6次飞行试验,完整地获取了各项遥外测数据,具备开展飞控品质评定和箭体承载能力余量分析的基础。

运载火箭气动外形相对简单,且不在稠密大气层内长时间平飞,因而一般不对动压头和气动攻角、马赫数等进行高精度测量。工艺散差、材料散差是客观存在的,根据静力试验数据难以精确评估一发火箭的实际承载能力。文昌航天发射中心场区0~30 km高空风变化规律与中国酒泉、西昌和太原等内陆“西风带”发射场存在显著差别[2,3]。为了科学减重,稳妥提高火箭运载系数,本文结合某大型火箭飞行数据和发射日风场数据对火箭飞行Qα值及其偏差包络开展分析。

某大型火箭尚处于早期应用发射阶段[1],飞行Qα分析对改进设计和飞控品质评定,载荷及力学环境优化、发射概率评估等工作具有重要意义。

1 风载荷分析计算模型

工程上,一般通过平台或捷联惯组确定运载火箭实际的飞行速度、位置和姿态信息。火箭相对制导导航基准坐标系的速度、位置和姿态角信息一般也会通过测量系统发回地面,供结果分析和改进设计使用。

为开展火箭飞行Qα值分析工作,需要使用箭上下传的发惯系姿态、速度和位置数据。

1.1 坐标系

为研究高空风对火箭绕心运动的影响,本文需定义以下坐标系[4,5]:

a)北天东坐标系;

b)地心地固坐标系;

c)发射坐标系;

d)发射惯性坐标系;

e)箭体坐标系;

本文使用的基本坐标系及其欧拉角含义、方向余弦矩阵等参见航天器常用坐标系规范。

1.2 风速矢量

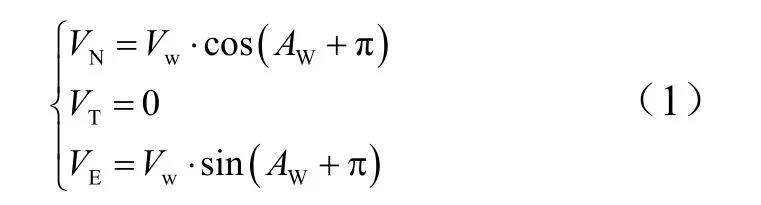

大气相对地球运动速度称为风速,用Vw表示。火箭飞行中,风速矢量在北天东坐标系的分量计算公式为

式中VN为高空风北向分量;TV为高空风天向分量;EV为高空风东向分量;wV为风速;WA为风向。

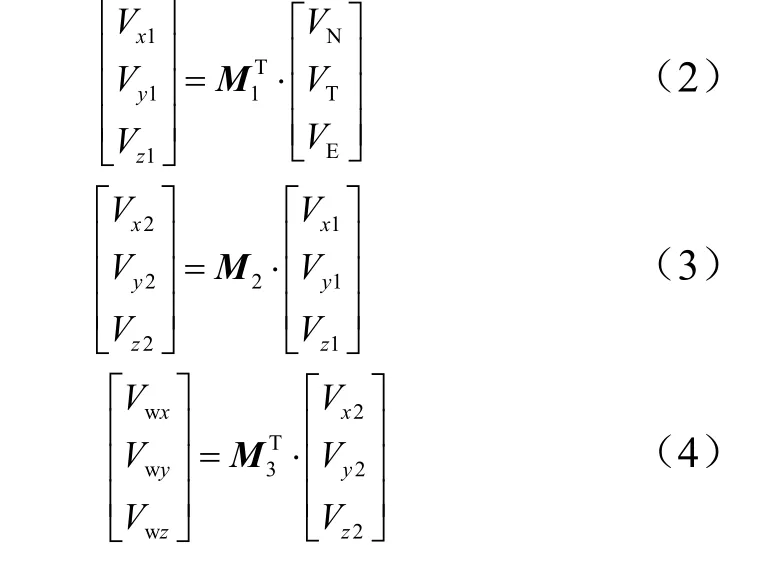

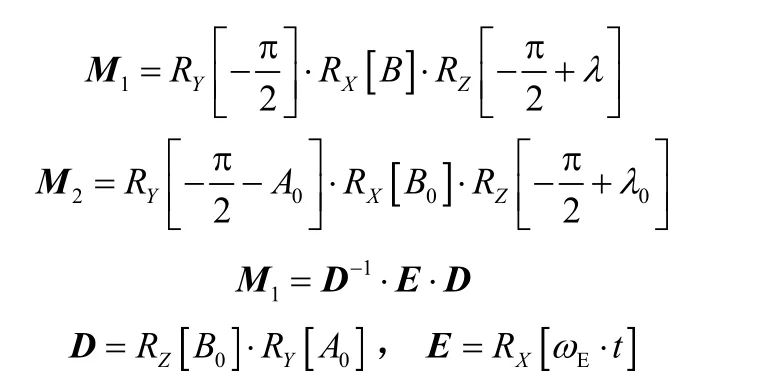

风速矢量在地心地固坐标系、发射坐标系和发射惯性坐标系分量计算方法如下:

其中,

式中Vx1,Vy1,Vz1为高空风在地球坐标系风速分量;Vx2,Vy2,Vz2为高空风在发射坐标系的风速分量;Vwx,Vwy,Vwz为在发射惯性系的风速分量;RX,RY,RZ为绕X、Y和Z轴的变换矩阵。

通过箭下点经度λ、大地纬度B,发射点经度0λ、发射点大地纬度0B和射向0A、地球自转角速度Eω、累计飞行时间t等参数即可给出风速矢量在发射惯性系分量。

1.3 地速矢量

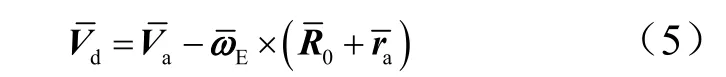

火箭相对地球的运动速度称为地速,用表示。火箭飞行过程中,地速矢量可用通过惯组导航数据给出:

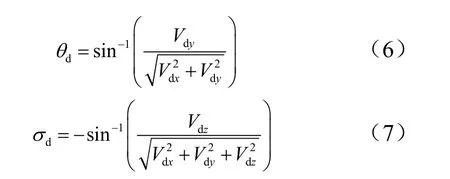

相对发射惯性系,地速矢量形成的弹道倾角θd、航迹偏航角σd:

式中Vdx,Vdy,Vdz为火箭地速分量。

符合小角度线性化的假设条件下,地速形成的攻角dα、侧滑角dβ计算模型如下,

式中κ为俯仰姿态角;ψ为偏航姿态角。

按式(5)~(9)可通过发射惯性系位置、速度和姿态数据给出地速攻角、侧滑角信息。

1.4 空速矢量

火箭相对“来流”的运动速度称为空速,用表示。空速矢量地速、风速矢量做差计算,见式(11)。

相对发射惯性系,空速矢量形成的弹道倾角θq、航迹偏航角σq:

符合小角度线性化的假设条件下,地速形成的攻角αq、侧滑角βq计算模型如下:

根据矢量投影关系:

式中dα,dβ分别为地速矢量产生地速攻角和地速侧滑角;wα,wβ分别为风速引起的附加风攻角、侧滑角。

2 发射日高空风测量

文昌航天发射中心气象站具备多种高空风探测能力,包括风廓线雷达、L波段探空仪器、GPS探空仪和北斗探空仪。

风廓线雷达具有操作简单、实时性强等优点,但硬件设备难以长时间连续运转,且天气条件对风廓线雷达测风数据的质量有显著影响。受探空气球吊载能力和升空速度限制,L波段、GPS、北斗测风仪的高空风探测0~30 km高度的风场一般需要1~1.5 h。

统筹考虑各种探测方案优缺点,中国航天发射任务保障采取以GPS/北斗探空仪为主,风廓线雷达为辅的方案。为进行飞行Qα值分析,通常在射后0.5 h补充进行一次高空风探测,并认为该风场是最接近火箭实际感受的高空风。

任务期间,发射场系统提供的射后+0.5 h北向、东向风速剖面分别见图1和图2。迄今为止,某大型火箭共进行了6次飞行试验任务,对应图中编号01~06,发射窗口涵盖冬季、夏季、春季。

图1 发射窗口北向风速剖面Fig.1 North Wind Velocity Profile of Launch Windows

图2 发射窗口东向风速剖面Fig.2 East Wind Velocity Profile of Launch Windows

上述风场数据表明,文昌航天发射中心场区高空风规律与中国内陆发射场存在显著差别。其风场特点集中体现在:风速不大,8~12 km火箭最大动压区高空风速仅25~30 m/s;风向多变,不具有明显“西风”特征。部分季节时间内,南风可能成为优势风。

3 火箭飞行Qα值分析

高空风载荷Qα值与火箭的载荷及力学环境、特别是弯矩载荷密切相关,也是火箭研制阶段确定结构设计要求的重要依据。本章结合大型火箭飞行试验数据,对其中的关键参数进行分析。

3.1 动压头

动压头对气动力、力矩和发动机配平力矩具有重要影响。首先,求解实际飞行中火箭的飞行速度、高度、航程和箭下点经度、纬度等参数;其次,采用标准大气模型插值计算火箭各飞行高度上的大气密度、当地音速等参数;最后,根据火箭空速、大气密度计算各层高上的动压头。

某大型火箭飞行中,0~30 km高度范围空速引起的动压头见图3。CZ-5系列火箭最大动压区集中在约11 km高度,最大动压量级约26~29 kPa。

图3 作用在火箭上的动压头Fig.3 Aerodynamic Head on Launch Vehicle

图3表明,高空风通过影响火箭与“来流”相对速度的方式最终影响动压头。风速量级相对较小,作用在火箭上的动压头主要受火箭自身运动的影响。

3.2 地速攻角和侧滑角

不同于航空器,运载火箭气动外形相对简单,飞行控制一般不直接测量攻角和侧滑角。通过惯组测量数据可对实际飞行中的地速攻角、侧滑角变化历程进行反演,地速攻角、侧滑角直接反映了火箭飞控品质,是评定火箭总体性能的重要依据。

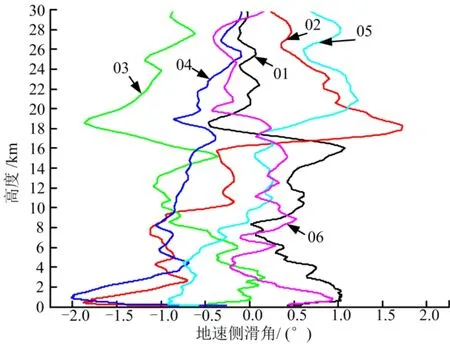

某大型火箭飞行中,0~30 km高度范围火箭地速攻角、侧滑角见图4和图5。

图4 地速攻角Fig.4 Attack Angle of Launch Vehicle Velocity

图5 地速侧滑角Fig.5 Sideslip Angle of Launch Vehicle Velocity

数据分析表明,11 km高度范围火箭穿越最大动压区前后地速攻角约1°,侧滑角约1°;稠密大气层内飞行段,全程最大地速攻角约-2.5°、最大侧滑角-2.0°。某大型火箭飞控品质良好,箭体姿态变化能快速跟踪程序角变化。

3.3 风速攻角和侧滑角

为分析高空风对火箭运动的影响,需要根据火箭相对“气流”的速度:首先,计算空速在发射惯性系的分量;其次,求出空速形成的弹道倾角、航迹偏航角;最后,从总弹道倾角、航迹偏航角中分别扣除地速弹道倾角、航迹偏航角得出高空风引起的附加风攻角和侧滑角。

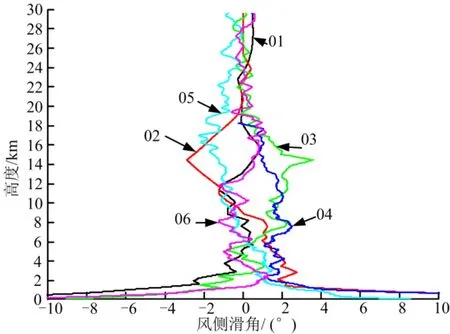

某大型火箭飞行中,0~30 km范围高空风引起的附加风攻角、侧滑角见图6、图7。

图7 高空风引起的风侧滑角Fig.7 Sideslip Angle of Wind Velocity

程序转弯早期,比如0~5 km范围火箭地速与风速处在同等量级,高空风引起的附加风攻角、侧滑角高达10~20°。垂直起飞及出塔段动压压头相对较小(与最大动压区存在数量级差异),高空风导致的弯矩载荷并非影响火箭安全的主要矛盾。

3.4 高空风载荷

求解出动压头、地速攻角、地速侧滑角、风攻角、风侧滑角的基础上,根据小角度线性化假设计算不同高度层上火箭高空风载荷的飞行值。

某大型火箭飞行Qα值随高度的变化曲线见图8。迄今为止,该型火箭所有发射任务飞行Qα值仅验证至放行门限的65%。

图8 高空风载荷Qα飞行值Fig.8 Flight Wind-load for Large Cryogenic Launch Vehicle

迄今为止,该大型火箭共进行了6次飞行试验,助推飞行段均飞行正常,实现了制导关机,但总体仍处于早期应用飞行阶段。

为充分兼顾火箭总体性能、运载能力、发射概率和飞行安全等研制需求,亟需继续积累飞行试验数据,在满足Qα放行门限要求情况下,逐步对箭体实际承载能力进行验证。以不影响火箭可靠发射使用为前提,适当调整Qα值放行门限,科学稳妥减重,不断提升结构效率和运载系数。

4 结 论

为改进火箭设计,本文提出一种飞行Qα间接反演方法,对某大型低温火箭稠密大气层内飞行段0~30 km范围动压头、地速攻角和侧滑角、附加风攻角和侧滑角、高空风载荷Qα等进行分析,为火箭结构承载余量评估和稳妥减重提供了依据。

分析表明:a)火箭穿越最大动压区前后,地速攻角、侧滑角及风攻角、侧滑角量级较小,火箭姿控能力尚有余量,飞控品质良好,减载方案设计合理;b)火箭飞行Qα值达到放行门限的65%,结构效率和载荷精细化水平尚有一定的提升空间。

为覆盖和包络场区历年统计风场,后续可结合实际飞行的地速攻角、侧滑角进行组合偏差打靶,优化火箭高空风载荷放行门限。