拜松古尔时期的赫拉特画院及其创新

穆宏燕

(北京外国语大学亚洲学院,北京 100089)

13世纪,随着蒙古西征,中国宫廷画院体制和绘画艺术风格传入西亚地区。在蒙古统治波斯的伊儿汗王朝(1256—1355)时期,细密画书籍插图艺术勃兴,大不里士、巴格达、设拉子、伊斯法罕等重要城市相继建立画院,艺术家为波斯文学作品和历史著作绘制插图,旨在用插图渲染故事情节,给读者以视觉审美享受。装饰性是波斯艺术的传统典型风格,由于受到中国艺术的强烈影响,波斯细密画艺术在伊儿汗王朝时期尚未完全形成自己的成熟风格,未能把崇尚自然形态的中国画风化为波斯自己的装饰性艺术特征。伊儿汗时期细密画的总体风格是既具有明显的中国艺术特征,也体现出波斯艺术家们在努力消化中国艺术特征,使之波斯本土化。波斯细密画书籍插图艺术的真正成熟和繁荣鼎盛是在帖木儿王朝(1370—1506)时期。在帖木儿王朝时期,赫拉特画院扮演着十分重要的角色。一方面,它上承14世纪大不里士—巴格达画院的画风,把外来艺术元素,尤其是中国艺术元素,完全融进波斯自身的装饰性艺术传统中,开创出富丽精致的帖木儿绘画风格;另一方面,它又开启了16世纪大不里士画院壮丽辉煌的绘画风格,使波斯细密画艺术臻于完美的顶峰。在承上启下中,赫拉特画院以其创新性,开创了自己独特的风格特征,波斯细密画史上著名的“帖木儿风格”实际上就是以赫拉特画院风格为核心的,而赫拉特画院风格的形成与拜松古尔王子(Bisunghur, 1397—1434)的着力经营密切相关。

一、 拜松古尔经营下的赫拉特画院

在15世纪前半叶,赫拉特的文化地位与拜松古尔王子的名字紧密关联,他是沙哈鲁的第五子,也是其大臣。沙哈鲁喜欢文学艺术,但其兴趣主要在阅读书籍上,而不在具体的绘制书籍的事务上。因此,1414年,拜松古尔王子在父亲旨意下获得了赫拉特画院的实际掌控权,成为细密画艺术的最大赞助者,其一生大部分时间在赫拉特度过。拜松古尔是一位具有极高艺术审美鉴赏力的王子,自身也多才多艺,十分热衷于对文学艺术的扶植和赞助。他对诗歌和艺术充满激情,具有很高的素养和造诣;他自己写得一手好诗,常常在文学活动中与文学家们酬唱应和;他还是一位杰出的书法家,擅长六种书法体;他慷慨地赞助诗人、历史学家和艺术家,绘制各种文学著作和历史著作的插图抄本。阿里希尔·纳瓦依(līshīr Navyī, 1441—1501)是帖木儿王朝后期的杰出宰相和诗人,根据都拉特沙赫(Dowlatshh Samarghandī)《诗人传记》(Tazkirah-yiDowlatshh)的记述,纳瓦依十分赞赏拜松古尔王子的人品,说他是一位“慷慨随和的王子,懂得享乐闲情逸致和赏识人才”。纳瓦依还高度赞美拜松古尔对赫拉特画院的经营:“在拜松古尔的宫廷中前所未有地集中了最优秀的书法家、艺术家、音乐家和诗人。”(3)Dawlatshh.Tazkira al-Shu‘ar’[M]. Tehran: Intishrt-i-Astīr, 2003: 490, 497.

尽管拜松古尔王子于1414年正式从父亲手中接管赫拉特画院,并由此形成了著名的赫拉特画派,但实际上赫拉特风格在15世纪的第一个十年就已经滥觞。拜松古尔王子自幼喜爱文学艺术,年纪虽幼却会发号施令,根据他的旨意,一些历史著作的插图抄本在赫拉特画院绘制完成,比如: 1410年绘制的塔基丁·苏莱曼尼(Taghī-Dīn Suleymnī)的《沙姆士·胡森》(ShamsHussen)插图本和《卡里来与笛木乃》(Kalīlah-v-Dīmnah)插图本;1412年绘制的沙米·宰尔(Smī Zeyl)的《胜利记续编》(Zafarnmah-yiSmī),即“沙米《胜利记》插图本”;1414年绘制的由穆尼丁·纳坦兹(Munī-Dīn Natanzī)选编的《史集选》(Barguzīdah-yiTavrīkh)插图本等。这些事实表明,赫拉特画院自身拥有一批杰出的艺术家,在拜松古尔王子正式接管之前就在从事插图本绘制方面的工作。他在正式接管赫拉特画院之后,任命著名书法家贾法尔·大不里兹(Ja’far Tabrīzī)担任画院总监,赫拉特画院由此走向灿烂辉煌的顶峰。

赫拉特画院的辉煌还得益于设拉子画院的贡献。设拉子是伊朗南部法尔斯地区的首府,是伊朗著名的文化古都。沙哈鲁继位之后,把自己的侄子伊斯坎达尔·苏尔坦(Iskandar Sultn)派往法尔斯地区担任总督。伊斯坎达尔·苏尔坦是一位狂热的文学艺术赞助人,在他经营下的设拉子画院成为帖木儿书籍插图艺术最早的灿烂朝霞。伊斯坎达尔·苏尔坦统治法尔斯地区仅仅只有五年(1409—1414年在位),但他经营的设拉子画院把一大批艺术家——尤其是巴格达地区的艺术家——网罗到自己麾下,而巴格达地区的艺术家又大部分来自大不里士画院。1414年,伊斯坎达尔·苏尔坦起兵反叛,遭到沙哈鲁镇压。之后,沙哈鲁把他的“宝藏”从设拉子迁到了赫拉特,其中包括很多书法家、画家、建筑学家,还有很多手稿。这些艺术家最初供职于大不里士画院,贾拉耶尔王朝攻占大不里士之后,这些艺术家被贾拉耶尔末代君主苏尔坦·阿赫玛德(Sultan Ahmad,1382—1411年在位)从大不里士带到巴格达画院。然后,又随着伊斯坎达尔·苏尔坦被任命为设拉子总督而被网罗到设拉子画院中。伊斯坎达尔·苏尔坦被镇压之后,这些艺术家又被迁往赫拉特画院,这其中包括著名画家毛拉纳·马鲁夫·巴格达迪(MowlnMa’rūf Baghddī)、马赫穆德·侯赛尼(Mahmud Husseynī)、米尔·哈里尔(Mīr Harīr)、皮尔·阿赫玛德·巴格朔马里(Pīr Ahmad Bghshumrī)等等。

另一方面,拜松古尔于1420年曾一度任大不里士总督,他对滞留大不里士画院的艺术家们情有独钟、十分珍爱。在他返回赫拉特的时候,他把大不里士画院的大师们,诸如毛拉纳·法里达丁·贾法尔·大不里兹(MowlnFarīd-Dīn Ja’far Tabrīzī)、萨伊迪·阿赫玛德·纳伽什(Sa’īdī Ahmad Naghsh)、霍加·阿里·穆萨维尔(Khvjahlī Musavver)、卡瓦马丁·大不里兹(Kaml-Dīn Tabrīzī)等全都带到了赫拉特。因此,赫拉特画院实际上聚集了伊朗西北部大不里士画院、西部巴格达画院、南部设拉子画院、东部赫拉特画院的众多优秀艺术家。来自不同细密画艺术中心的大师们聚集在同一个画院中,源自上一个世纪的绘画风格不断交汇融合,导致一种新风格在赫拉特画院出现,由此在15世纪上半叶形成了波斯细密画史上灿烂辉煌的赫拉特画派。

另一方面,沙哈鲁致力于与中国的外交关系,与中国明朝的关系十分亲密,两国互派使团十分频繁。在沙哈鲁统治时期,中国使节于1409年、1412年、1417年、1419年四次访问赫拉特,带去大批的丝绸和瓷器等礼物——这不仅是强有力的政治联系,而且更强有力地促进了两国之间的文化交流。1422年,在沙哈鲁指示下,拜松古尔派遣了一个由宫廷画家霍加·吉亚速尔丁和历史学家哈菲兹·阿布鲁率领的使团到中国,明成祖朱棣接见了该使团。两宋时期兴盛的宫廷画院尽管在元代萧索,但“到了明代,宣召知名画家入宫,并给予官衔及俸禄,再度成了正式的体制”。(4)高居翰.江岸送别: 明代初期与中期绘画(1368-1580)[M].北京: 三联书店,2009: 10.在宫廷画院再度复兴的明代,尤其是在永乐盛世,以痴迷细密画著称,并建有波斯最著名的宫廷画院的帖木儿王子拜松古尔,派遣了一个由当时著名画家带队的使团出使中国,其文化使命不言而喻,尽管没有文字史料记载该使团与明朝画院是否有过接触,但宫廷画院中收藏的精品,已成为启迪后世画家的重要源泉,正如汉学家高居翰所言:“院画家风格的塑造,或者在进宫后风格上的转变与精炼,其关键性的因素,在于他们可以一窥皇室收藏的古代画作。”(5)高居翰.江岸送别: 明代初期与中期绘画(1368-1580)[M].北京: 三联书店,2009: 19.法国东方学学者玛扎海里就认为,数十年之后,在帖木儿王朝后期卡马尔丁·贝赫扎德(Kaml-Dīn Bihzd, 约1460—1535年)之所以成为波斯最杰出的细密画画家,正是因为吉亚速尔丁出使中国带回的绘画作品(收藏在赫拉特宫廷画院)有可能“启发了画家贝赫扎德”(6)阿里·玛扎海里.丝绸之路: 中国—波斯文化交流史[M].耿昇,译.北京: 中华书局,1993: 34.。然而,在对人物角色的理解、空间观念、色彩上,赫拉特画派成功吸收了中国艺术元素并为自己所用,使15世纪前半期的帖木儿绘画艺术形成了自己开创性的风格特征。

在拜松古尔的经营下,赫拉特在城市建筑艺术和书籍绘制艺术上取得了辉煌成就,并且形成了新的艺术流派和艺术体系。赫拉特这座城市成为帖木儿帝国的艺术中心,也是当时亚洲西部地区最大、最重要、最美丽的艺术之都。因此,在沙哈鲁的卓越统治之下,在拜松古尔经营的赫拉特画院的辉映之下,赫拉特成为当时世界上最著名的城市之一。该时期也被视为伊朗文明史上又一个灿烂辉煌的时代,被誉为“帖木儿文艺复兴”,赫拉特被誉为“东方的佛罗伦萨”。赫拉特画院,不仅是誊抄绘制书籍的艺术中心,事实上更是一个学院派的文化中心,因此被一些欧洲学者称为“科学院”(Academy)。因此,在帖木儿王子们经营的各大城市画院中,拜松古尔经营的赫拉特画院更是无可匹敌的中心。赫拉特在15世纪的繁荣鼎盛,可以从该时期赫拉特画院精美无比的插图本中窥见一斑。

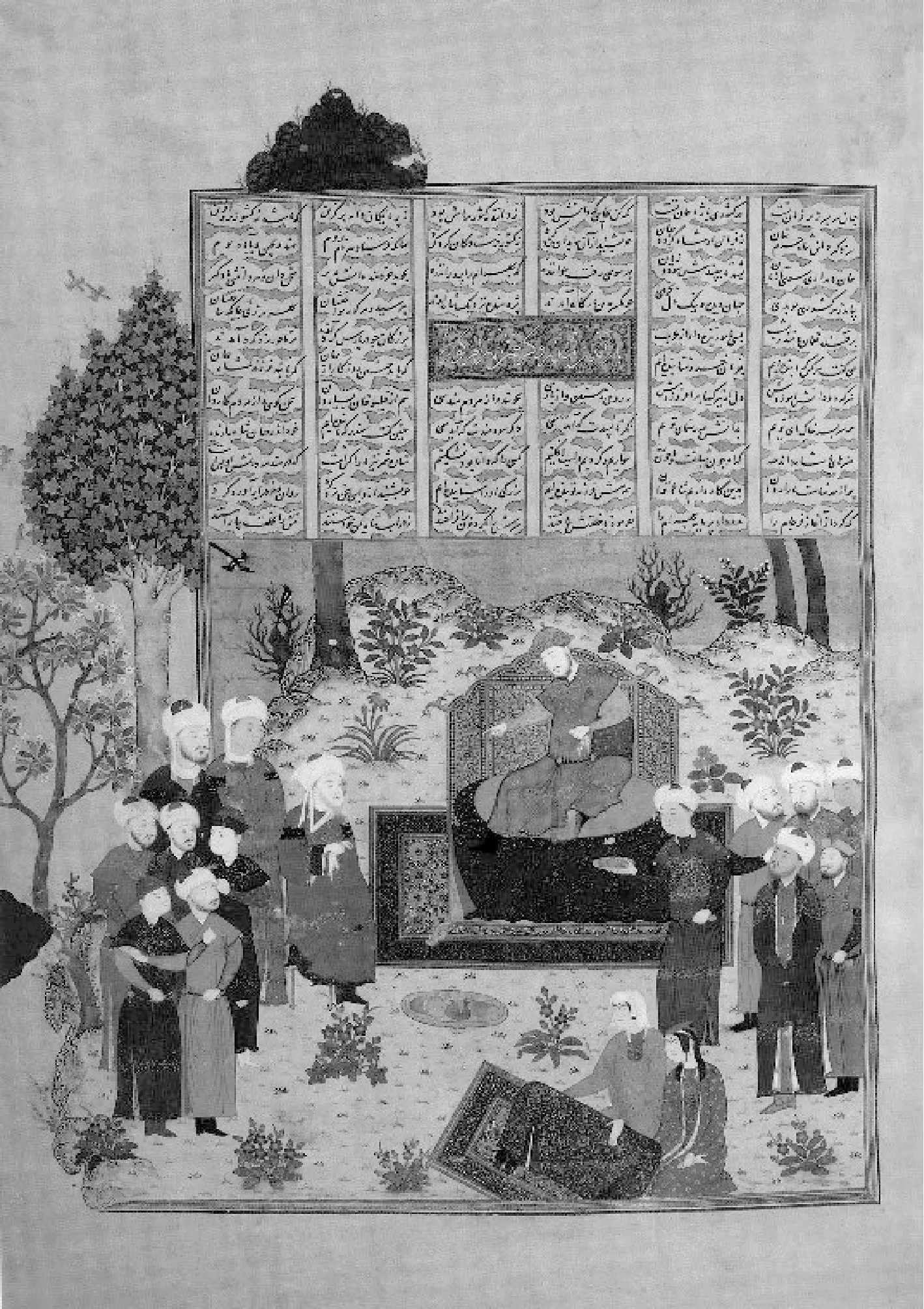

15世纪上半叶的赫拉特画院,在波斯细密画,乃至普遍意义上的东方绘画的发展进程中,扮演了一个十分重要的角色。这时期,细密画插图本的生产制作是赫拉特画院的首要工作,它专门制作和装饰手抄本,绘制了一大批杰出的文学著作和史学著作的细密画插图本,把波斯细密画艺术推到了一个繁荣灿烂的顶峰。赫拉特画院在15世纪上半叶绘制的插图本数量繁多,这里仅列举拜松古尔时期的著名插图本,比如1410年《卡里来与笛木乃》、1412年沙米《胜利记》、1414年穆尼丁·纳坦兹《史集选》、1415/1416年哈菲兹·阿布鲁(Hfiz Abrū)《历史全集》(Kulliyt-iTrīhī)、1425年哈菲兹·阿布鲁《拜松古尔〈史集〉集萃》(Zubdatal-TavrīkhBisunghurī)、1426年萨迪(Sa‘dī,1208—1292)《蔷薇园》(Gulistn)、1427年哈珠·克尔曼尼(Khvjū Kirmnī,1290—1352)《胡马依与胡马雍》(Humy-v-Humyūn)、1425—1450年《登霄记》(Mi’j,这是唯一一部用阿拉伯语和察合台语书写的插图本)、1429/1430年《卡里来与笛木乃》、1426—1430年“拜松古尔《列王纪》”(Shhnmah-yiBisunghurī)、1430/1431年内扎米(Nizmī Ganjavī,1141—1209)《五部诗》(Khamsah),1430年拉施特(Rasht-Dīn Hamadnī,1247—1318)《史集》(Tavrīkh)等。拜松古尔优秀的鉴赏力,以及赫拉特画院艺术大师们卓越的才能,在这些杰出的细密画插图本中都可以看到,其中最杰出的代表作品就是以“拜松古尔《列王纪》”著称的插图本(下文详述)。

除此之外,值得一述的是1425年“哈菲兹·阿布鲁《拜松古尔〈史集〉集萃》插图本”。拜松古尔不仅热爱文学和艺术,同时也是一位历史爱好者,对历史学家格外关照。拜松古尔的近臣、历史学家哈菲兹·阿布鲁,为抢救被遗忘的著名历史著作——拉施特《史集》,撰写了《历史全集》,还为拜松古尔编撰了一部著名的散文著作,名为《拜松古尔〈史集〉集萃》,是拉施特《史集》的精选本,该著作于1425年在赫拉特画院被绘制成插图本。这部插图本对帖木儿时期的史学产生了巨大影响,导致出现了绘制一系列历史著作插图本的新传统,尤其是描写帖木儿征战的《胜利记》反复被绘制成插图本。在给历史著作绘制插图的领域,帖木儿细密画达到了一个非凡的高度,通过视觉艺术进一步渲染历史事件,主要聚焦于围攻、战斗、胜利、宴饮和格斗等场景。

1434年,拜松古尔不幸英年早逝,他的画院犹如大海中航行的一艘大船失去了掌舵人,一下停止了活动。画院中的一些艺术家和工匠投奔了撒马尔罕的兀鲁伯宫廷,或是土库曼的赞助者。当时,土库曼人的黑羊王朝在伊朗西部地区不断侵噬帖木儿王朝的疆域,以大不里士为都城,建立起自己的统治政权,也在网罗画家绘制插图本。但是,依然还是有一些艺术家留守在赫拉特画院中。看着辉煌的赫拉特画院日益凋敝,沙哈鲁很不忍心,便任命拜松古尔的兄弟穆罕默德·朱克依(Muhammad Jūkī, 1402—1445)接管赫拉特画院。赫拉特画院在新的掌舵人的指挥下,在留守画家们的共同努力下再次运作起来。帖木儿王子们均有着良好的艺术天赋,都很崇尚书籍绘制,穆罕默德·朱克依也不例外。在他的倾力赞助下,赫拉特画院又绘制了一批细密画插图本,其中菲尔多西(Firdowsī,940—1020)《列王纪》和内扎米《五部诗》被再次绘制成插图本。这两部插图本也十分经典,当是位于赫拉特画院代表作之列。

然而,拜松古尔耗尽心血赞助绘制,或千方百计搜罗而来的图书卷册后来经历各种战乱,很多都散佚了,不知所终,殊为可惜。留存至今的插图本分散在世界众多的收藏机构和私人手中,其中伊斯坦布尔托普卡帕宫萨莱图书馆可能是收藏赫拉特画院作品最多的地方。在萨莱图书馆藏品中,有一些未完工的草图汇集本,清晰地呈现了设计一部插图抄本的过程和插图绘制的过程,对分析了解细密画插图本的制作过程具有十分重要的意义。

二、 “拜松古尔《列王纪》”体现的创新性

赫拉特画院在细密画插图绘制上具有很多创新性,使波斯细密画插图艺术进入了繁荣灿烂的盛世。本文仅以赫拉特画院的代表作品“拜松古尔《列王纪》”为例,来分析拜松古尔时期赫拉特画院的创新性。在波斯细密画插图艺术史上,菲尔多西的史诗《列王纪》是被绘制成插图本最多的文学作品,几乎历朝历代每位统治者都会为自己绘制一部《列王纪》插图本,作为自己登基就位的礼物或文化政绩。“拜松古尔《列王纪》”插图本是波斯细密画史上最辉煌的制作之一,绘制于1426—1430年,共计696单页(包括封面和封底),页面尺寸38×26厘米,有22幅细密画插图,是赫拉特画派作品中最杰出的代表,现收藏于德黑兰古勒斯坦皇宫图书馆中,编号MS716。1971年,这部手抄本在伊朗首次出版印刷版本。2007年,该插图本被列入联合国教科文组织的世界文化遗产保护名录。

“拜松古尔《列王纪》”插图本的价值是多方面的。就抄本本身的价值来说,首先,该插图本是各种《列王纪》插图本中文本内容最多的版本,有58 000联诗歌,而一般的《列王纪》插图本大约是50 000联诗歌。(7)Muhammad Irnmanish. Sayr-i-Trīkh-i-Naqshī yi Irnī [M]. Tehran: Intishrt-i-Amīr Kabīr, 1383: 156.因此,从抄本的文本内容来说,这多出来的8 000联诗歌也极具研究价值。其次,该插图本全部用纳斯塔里格书法体抄写,由当时最著名的书法家、赫拉特画院总监贾法尔·大不里兹(后来被赐名贾法尔·拜松古里)亲笔誊抄。这为弘扬和普及纳斯塔里格书法起到了重要的作用,使之成为波斯文书法中最重要的书法体。第三,在波斯三大《列王纪》细密画插图本(“蒙古大《列王纪》”“拜松古尔《列王纪》”“塔哈马斯普《列王纪》”)中,“拜松古尔《列王纪》”插图本是唯一现存完整版本的插图本,从未被拆散、增添或流散,是最完整的《列王纪》插图本。第四,这部插图本首次在原作之前作序,并且是由拜松古尔亲自作序,这篇序言是研究波斯细密画艺术发展进程的重要资料。

更重要的是,该插图本在插图绘制方面的创新性。拜松古尔亲自确定了22幅细密画插图的主题,可以说是选择了最具特色的主题——既遵循规范又有原创性的选题,包括: 狩猎、宴会、国王们的战斗、勇士们的格斗和宫廷宴会,还有浪漫的爱情场景,这些选题成为后世《列王纪》插图本的选题规范。该插图本中,扉页插图横跨两个页面(f.003—f.004),表现了波澜壮阔的皇家狩猎场面。这种方式也成为后来的细密画插图本仿效的模式,扉页双页插图要么表现皇家狩猎场景,要么表现宫廷宴饮场景,与文本内容没有关联。由于波斯细密画本身具有强烈的程式化特征,大多数插图的构图规则都具有相当大的一致性,因此艺术家可谓是戴着镣铐跳舞,在既定规范内发挥自己的创造性和创新性。“拜松古尔《列王纪》”作为赫拉特画院最杰出的插图本,代表了著名的“帖木儿风格”,其中插图必然会有诸多自己的创新性风格特征。根据笔者的研究,该插图本在插图绘制上的创新主要体现在以下几方面:

首先,“拜松古尔《列王纪》”在人物与风景方面,形成了一种独特的和谐风格: 人物的身躯大小比例与景色协调一致,使人物与景色成为和谐的一元,而不是分离的二元。之前的细密画插图特征主要是: 突出人物,风景只是人物活动的一种背景,人物与风景之间是游离的二元关系。“拜松古尔《列王纪》”完全改变了原先的构图设计方式和风格,在每一幅插图中,雍容庄重、身躯比例协调的人物、装饰性的花丛、葱茏的树木、华丽的建筑等都成为了融为一体的元素,并对画面结构起到重要的平衡作用。这种经典风格在赫拉特画院中在拜松古尔监督下成型,对之后帖木儿王朝、土库曼王朝、萨法维王朝宫廷绘画的风格都产生了十分深远的影响。

在这方面最经典的插图就是扉页上绘制的华丽到动人心魄的双幅“拜松古尔王子出行狩猎图”(见图1、图2)。金箔印底的天空中,姿态各异的中国工笔画飞鸟,在典型波斯装饰性风格的树木和繁花之间展翅翻飞,浅灰色的大地上花丛密布,动物竞相飞奔逃窜。中国艺术元素完全融入了波斯装饰性艺术之中。右扉页(见图2,波斯文书写顺序及其书籍的翻页顺序为从右至左)的右上方有三个骑着马的侍从,其中一人手撑着红色的华盖,华盖荫庇着的即是身穿绿色衣袍、头戴绿色王冠、右手擎着酒盏的拜松古尔王子,他骑在一匹灰白色高头大马上。右扉页左上方是几名侍从,两位侍从正从酒罐里倒出美酒,一位则端着酒盏,而另一位红衣侍者则是跪在拜松古尔王子的白马前,侍奉观看狩猎胜景的王子。画面左侧边缘是一位骑在马上、怀抱箜篌、正在弹奏的行吟歌手。画面下半部是几位猎手在围猎一头狮子,左边的猎手拉开强弓,一支利箭已经穿透狮子的头部,但狮子还在做最后的挣扎,试图扑向射击它的猎手。几只羚羊和兔子则惊恐万状地逃命。左扉页(图1)则是猎手们在围猎熊、狼、羚羊等动物。在这样一幅阔达的狩猎场景中,一方面,惊心动魄的围猎活动充满动感;另一方面,则是雍容华贵的王子从容不迫的姿态,对这一切早已见惯不惊。而美酒与乐师的配合,把这一场狩猎活动作为王公贵族们的娱乐活动的性质表达得十分完美。

图1 f.004

图2 f.003

在这样一幅风景迷人的插图中,人物与景色完全融为一体,不是分离的二元。这双幅插图成为整个帖木儿细密画中赫拉特风格的典型代表,引领风骚,为整个帖木儿细密画艺术定下基调。之后,帖木儿时期各个地方宫廷画院,虽然依然还具有各自的特征和风格,但日益趋向赫拉特风格,从而一致形成了精致华丽的帖木儿风格。

其次,“拜松古尔《列王纪》”创造了令人震撼的同色系颜色的和谐一致。之前的细密画插图在色彩运用上强调用不同的颜色来区分不同的人和物,在着色技巧上也比较稚拙,给观者一种凝滞不和谐之感。在扉页“拜松古尔王子出行狩猎图”(图2)的右上方,画家在这里展示了其卓越高超的用色技巧,拜松古尔王子全身上下不同的绿色十分谐调地衬托出王子的雍容华丽,其身后同色系的绿色树木更是对他的衬托,而灰白色的高头大马与浅灰色的大地也是在同色系中呈现出谐调的特征。画家在用色上具有如此小的层次差异,并且又是如此的和谐悦目,不论冷色还是暖色,皆驾轻就熟,从中可见画家卓越高超的着色技巧。

同样,在图3“鲁斯坦姆过七关之第七关‘杀死白魔’”中,同色系的绿松石色海绵珊瑚状山峦的用色细腻到了极致;图4“蛇王扎哈克被钉在厄尔布士山中”插图中,红色华盖的绿色花边、华盖下身穿绿衣的费力东国王、国王右前方的绿衣大臣、在画面左侧山洞边身穿绿衣的士兵,以及他身后的绿色海绵状山峦,可谓同色系用色的经典之作。这些插图用色堪称令人眩晕,同色系的颜色高度精确组合,高调的金色和开心果绿、绿松石绿、浅紫色、灰色使得海绵珊瑚状的岩石呈现出一种错综复杂的、奇异的迷人景象,使画面空间呈现出一种阔达和深邃,其中每一块山石和每一片草叶都绘制得非常精细和清晰。

图3 f. 101

图4 f.040

如果仔细研究《列王纪》插图本发展成熟、臻于完美的过程,会发现在该插图本的大多数画作中,一种特殊的谐调颜色的方式被娴熟采用。因此,其画家很有可能是杰出的新一代,很好地保持了每幅画作颜色的质感和华丽。这种精致的颜色搭配也成为该插图本最迷人的特征。这种同色系绿色的和谐使用很可能来自拜松古尔王子自身的艺术情趣和他对绿色的偏爱,从赫拉特画院1410年《卡里来与笛木乃》插图本中也可以看出这一点。由于拜松古尔王子深得沙哈鲁的宠爱,赫拉特画院在1410年专门绘制了一部《卡里来与笛木乃》插图本作为赠送给这位王子的礼物。该插图本堪称为拜松古尔王子绘制的插图本的早期范本,也跻身历代《卡里来与笛木乃》插图本中最杰出作品之列,现藏于德黑兰伊朗国家博物馆。

作为赠送给拜松古尔王子的礼物,显然这部插图本在用色上必然会遵循王子对颜色的偏好。我们可以看到,这部插图本中的插图,几乎都以绿松石色为基本色,各种绿色的搭配十分谐调,相得益彰,以一种绚丽得几乎让人眩晕的绿色集合体描绘出大自然的景色,并以十分亲切生动的状态绘制出大自然中的动物,对大自然中一草一木一石的细节都画得一丝不苟,让人感到这个原本弱肉强食的大自然本身却是那样的完美(见图5、图6),自有其存在和运行的内在逻辑,而这内在逻辑本身即是真主的安排和杰作。

图5 笛木乃觐见狮子

图6 羚羊、乌鸦、乌龟与老鼠

尽管拜松古尔本身可能偏好绿色,但“拜松古尔《列王纪》”的色彩创新性特征体现在同色系颜色的和谐一致,其他不以绿色为主的插图同样具有这样的色彩和谐特征。

第三,对宫廷室外场景在谨守传统构图规范的同时,对景色进行大胆创新。比如图7“伊朗第一勇士鲁斯坦姆夸耀自己的膂力”、图8“伊朗国王亚兹德·古尔德赐锦袍给阿拉伯人蒙兹尔”,都是典型的宫廷室外场景图。这种插图在构图上一般都会具有一致性,高度程式化,几乎是在固守波斯细密画的经典范式: 人物布局呈波斯式的圆圈中心构图(图7)或者是主角居中、左右平衡对称(图8)。这几乎是波斯艺术牢不可破的规范,并且这种范式尤其用于宫廷场景,不论是宫廷室内场景还是宫廷室外场景,赋予画面一种稳重、庄重之感。之前的细密画插图虽然在构图上也是遵循主角居中、左右平衡对称的传统范式,但景色要么简单、单调,使得整个画面缺少一种雍容华贵的质素,要么就是具有比较浓厚的中国式自然风景意味,缺少波斯艺术的装饰性特征。然而,该插图本在构图设计上,画家对人物的分组和布局、线条的组织、自然界风景的描绘可谓殚精竭虑,大胆创新,把自己的鉴赏力和才华发挥到了极限。画面天空金箔压底,浅紫色或土黄色的地面上布满装饰性的花草丛和程式化的树木繁花。画家创造了一种风景如画的设置,一种乐园式的范式,由开满繁花的树木、柏树、锦葵和铺满地面的花草丛、绚丽珊瑚状岩石边脊构成,让人领悟到大自然作为真主的创造物所秉具的令人难以置信的美丽。

图7 f.413

图8 f.498

帖木儿王朝时期,苏非神秘主义思想和哲学观已经渗透进波斯文化中,而波斯细密画正是借由苏非神秘主义的途径获得了自身的宗教合法性,(8)穆宏燕.论波斯细密画的伊斯兰合法性[J].东方论坛,2013(5); 穆宏燕.苏非主义促进波斯细密画繁荣鼎盛[J].回族研究,2017(2).画家们在自己的画作中倾注了自己的宗教热忱。按照苏非神秘主义哲学的思维逻辑来说,外在的、客观的大自然是真主隐秘世界、真实世界的影子。那么,这个美轮美奂的大自然实际上就是真主那个真实世界的反映。因此,细密画画家们所画的是心灵中想象的那个美轮美奂的“真实世界”。

第四,建筑物或室内场景突出表现伊斯兰建筑装饰之美,相比之下,之前的细密画对建筑物的描绘比较简单,缺少伊斯兰建筑的典型特征。比如: 图9“法罗玛尔兹收到父亲鲁斯坦姆死亡的噩耗”中的大门、院墙、廊庭、拱顶,其装饰图案都十分精细繁复,令人炫目;图10“阿尔戴希尔与古尔纳尔一见钟情”中宫殿房顶的边缘装饰、庭院地面和围栏的装饰图案都是十分经典的清真图案,这样的室内场景或建筑物场景把伊朗伊斯兰建筑之美表现得淋漓尽致。之后,赫拉特画派对于建筑物场景,更加强调建筑物的精雕细琢,画家们精心打磨建筑物的每一个装饰细节,使得建筑物每个细节的装饰都变得非常精致,由此形成了波斯细密画伊斯兰建筑的典型风范。这种伊斯兰建筑之美在帖木儿王朝后期著名画家贝赫扎德的画作中表现得异乎寻常的华丽精致。

“拜松古尔《列王纪》”插图本是在拜松古尔派遣画家吉亚速尔丁率团出使中国明朝宫廷之后绘制而成,其中的中国元素是显而易见的,在大多数的插图中都出现中国工笔画式的飞鸟,这些飞鸟在14世纪的波斯细密画插图本中则比较少见,由此可见中国工笔画对波斯画家们的影响。比如,在图9“法罗玛尔兹收到父亲鲁斯坦姆死亡的噩耗”的前景树木上和画面右侧的树木上,都有歇息的工笔飞鸟;图10“阿尔戴希尔与古尔纳尔一见钟情”中,画面前景宫廷院墙上停歇的两只喜鹊也明显具有中国宫廷工笔花鸟画的特征。然而,这些中国式的工笔飞禽又非常完美地与波斯艺术的装饰性风格融为一体。

图9 f.429

图10 f.469

拜松古尔王子经营的赫拉特画院,名流荟萃,生机勃勃,可谓一颗璀璨的明珠,带动了整个帖木儿时期的文化建设,引发了一场东方的“文艺复兴”。“拜松古尔《列王纪》”插图本是帖木儿王朝赫拉特画院前期(15世纪前半期)的最重要的作品,该插图本精美的装饰、装帧、设计、插图都堪称帖木儿王朝时期最杰出的,其插图的创新性使之成为帖木儿风格的典型代表,成为下一代艺术大师们的范式。其中的插图显示出,在拜松古尔一手经营下的赫拉特画院,艺术家们在整体构图、精致用色、景色描绘、建筑物装饰和绘画技艺方面都具有一定的创新性,并体现出高超卓越的水平。在整体构图中,对空间、人物、景色和建筑的布局有着十分精确的和谐平衡比例;在画面用色上,色彩丰富绚丽、同色系颜色细腻和谐,从而赋予画面一种既具有现实感又具有幻想性的特征,可谓灿烂辉煌。这种高水准的绘画艺术一直延续至16世纪中期。该插图本中的插图证明了,在拜松古尔时期,最富有想象力和最具有创新性的技术被用于插图本绘制中。

——李可染画院院展

——中国国家画院创作研究成果作品展