基本养老保险支出水平对城乡收入差距的影响研究

——基于城乡养老保险均衡发展的视角

强国民,丁建定

(华中科技大学 社会学院,湖北 武汉430074)

一、引言

我国已快速进入老龄化社会,随着老年人口数量的增加和人口老龄化高峰的来临,基本养老保险基金支出总规模持续扩大。但是,受制于二元经济结构的宏观环境,我国城市养老保险制度建立较早,农村则较晚,城市和农村在养老保险制度上分割而立的局面,造成城乡养老保险支出水平的差异。研究表明,养老金在城乡、地区、部门和职业身份等之间的差距呈现一定扩大趋势,而且制度化的不平等特征越来越明显(宋晓梧等,2013)。[1]2012年,国家出台《基本公共服务体系“十二五”规划》,提出逐步建立城乡一体化的基本公共服务制度,不断缩小城乡差距。从“十三五”开始,我国形成了以覆盖城镇人口为主的企业职工基本养老保险制度(以下简称“职保”)和以覆盖农村人口为主的城乡居民基本养老保险制度(以下简称“居保”)并行的社会养老保险体系框架,覆盖人口不断扩大,截至2019年底,我国参加社会养老保险的人数已达到9.67亿人。党的十八大报告提出,初次分配和再分配都要兼顾效率和公平,再分配更加注重公平。党的十九大报告提出,要完善“职保”与“居保”制度建设,加快实现养老保险的全国统筹。养老保险制度建设的方向已经明确,为保障居民基本权益的公平性和全社会收入再分配的有效性提出了更高要求。因此,探索和评估我国基本养老保险制度的收入再分配效应具有非常重要的意义。

二、典型事实分析

2000年,国务院决定在辽宁等地开展城镇社会保障体系建设试点,调整城镇企业职工养老保险制度社会统筹和个人账户规模,拉开了我国新世纪养老保险改革的序幕。截至2019年底,“职保”基金人均支出额达到39,989元,实现了“十九连增”,年均增长率达18.1%。同期,城镇居民人均可支配收入达到42,358.8元,也实现了连续增长,年均增长率达10.6%。2010年以来,全国“职保”基金人均支出额与城镇居民人均可支配收入之间的相关系数为0.997,表明二者具有较强的关联性。2009年,国务院开始开展新型农村社会养老保险试点建设,将国家财政直接补贴农村居民用于养老保障,对我国农村社会养老保险制度改革具有里程碑意义。从2010年试点到2019年,“居保”基金人均支出额由700元增至1,942.6元,年均增长率高达44%。同期,农村居民人均可支配收入由5,919元增至16,020.7元,年均增长11.8%。2010年以来,全国“居保”基金支出额与农村居民人均可支配收入之间的相关系数为0.981,表明二者具有较强的关联性。

由于“居保”制度建立较晚,与“职保”发展水平相比存在较大差距。2010—2019年,全国“职保”与“居保”人均支出比从23.91降至20.59,期间出现一定波动,但总体上二者差距在逐步缩小,尽管如此,“职保”人均支出额仍是“居保”人均支出额的20倍以上。由此可见,尽管目前的养老保险制度已经基本实现了城乡全覆盖,但“职保”与“居保”制度仍然呈现分割特征,待遇差距依然较大。同期,城乡居民收入比从3.23降至2.64,年均降幅2.2%。2010年以来,全国“职保”与“居保”人均支出比和城乡居民可支配收入比的相关系数为0.715,表明二者具有一定正相关性,降低“职保”与“居保”支出额的差距,对缩小城乡居民收入差距可能具有一定积极影响。但是,我国各地区养老保险制度发展具有显著差异,全国层面的典型事实是否符合地区实际,有待进一步研究。

三、文献回顾

国内外学者普遍认为,公共养老保险制度通过选择现收现付制的融资方式实现代际收入再分配,通过对不同群体实行不同的养老保险缴费率或养老金计发办法来实现代际内的收入再分配(Peter,1977;Casarico和Devillanova,2008),[2-3]其中以政府财政补贴为收入来源的非缴费型养老保险,可以起到有效缓解老年贫困、缩小收入差距的作用(Kakwani和Subbarao,2007)。[4]近年来,在一些发展中国家,具有再分配功能的养老保险明显增加(岳希明和戚昌厚,2017)。[5]尤其拉丁美洲、非洲等地的发展中国家越来越重视养老保险的收入再分配作用,以税收为主要来源的非缴费型养老保险计划的规模在这些国家增加了2倍左右(Kemmerling和Neugart,2019)。[6]

(一)“职保”支出水平对收入再分配的影响研究

我国城镇职工养老保险制度是调节社会成员之间收入差距的重要途径和方式,已有研究表明“职保”基金支出水平对收入差距的影响仍处于逆向调节阶段。如:许志涛(2014)利用1978—2011年统计数据,研究发现中国养老保险政策并未起到缩小收入再分配差距的作用,甚至存在逆向调节效应,但这种趋势在逐步减弱。[7]马德(2014)研究发现,城镇养老保险制度对收入再分配差距的扩大没有抑制作用,反而存在放大作用,可能已经是造成收入再分配差距的一个诱因。[8]孙祁祥和林山君(2014)比较了中美养老保险制度的差异,发现美国缴费率较低,对收入再分配效应的影响较大,而中国却恰恰相反。[9]侯慧丽(2014)研究发现,我国养老金收入差距近些年扩大了,从整体来看,群体间再分配效应要大于个人间再分配效应。[10]徐梅(2015)通过测算我国社会养老保险制度的再分配效应,发现制度对低收入人群的保障力度不大,如大部分灵活就业、农民工等群体不在制度体系之内。[11]

(二)“居保”支出水平对城乡收入差距的影响研究

大部分研究表明,“居保”支出水平对城乡收入差距具有显著缩小作用。如:王翠琴和薛惠元(2012)认为,新农保制度的收入再分配效应主要体现在政府补贴方面,在本质上是财政的再分配,其中个人账户部分体现为代内再分配,基础养老金部分体现为代际再分配。[12]王翠琴和田勇(2015)以湖北省为例,研究发现“居保”制度显著缩小了该省整体城乡收入差距,但对地区收入差距影响不显著。[13]李琼(2015)认为新型农村社会养老保险制度从公共财政补助农民个人缴费、发放基础养老金以及政府对重度残疾人等缴费困难群体实行代缴或倾斜三个方面,对城乡收入差距具有缩小作用。[14]高春玲(2018)研究发现,我国农村社会养老保险显著缩小城乡收入差距,平均下降3.99%~4.56%。[15]李时宇和冯俊新(2014)研究认为,“居保”制度扩大了部分城镇就业人群的参保覆盖面,降低了城乡社会保障的“二元”差距,缩小了城乡收入差距,提高了社会总福利。[16]但是,也有部分研究得出了不同的结论,例如:高文书(2012)以陕西省宝鸡市为例,研究发现农村居民获得的养老保险转移性收入远低于城镇居民,导致城乡收入差距提高23.17%。[17]刘翘楚(2016)利用穆怀中提出的农村社会养老保险制度净收益模型,研究发现浙江省农村社会养老保险制度对城乡收入差距具有正向调节效应,并存在地区差异。[18]

(三)城乡养老保险均衡发展对城乡收入差距影响研究

研究表明,我国城乡养老保险制度发展不均衡,不利于缩小城乡收入差距。如:丁建定和郭林(2013)研究认为,我国养老保险覆盖的各群体享受到的保险权益不公平,城乡养老保险制度发展不均衡,因此,需要进一步统筹不同群体、城乡养老保险制度的均衡发展,促进制度公平性。[19]刘桂莲(2015)基于31个省份2013年的数据分析了我国城乡基本养老保险非均衡发展,研究发现,在东部和中西部地区存在城乡养老保险发展失衡问题,东部和中部地区非均衡发展程度较小。[20]李芬(2010)研究认为,城乡之间不同的养老保险制度,不利于城乡之间收入差距的矫正,反而维持了城乡收入的分层结构。[21]邓旋(2011)研究发现,城市居民享受到的政府提供社会保障服务多于农村居民,养老保险反而加大了城乡收入差距。[22]赵桂芝和王艳萍(2010)认为,现行偏向于城市的社会保险制度对城乡收入差距产生了“逆向调节”作用。[23]雷针和高传胜(2019)也持相似的观念,认为城乡之间不均等的养老保险转移支付,扩大了城乡收入差距。[24]杨晶等(2019)研究认为,养老保险在调节居民收入不平等作用中存在城乡二元差异,城乡基本养老保险再分配效应的差异性,导致了城乡收入的不平等。[25]岳希明和种聪(2020)使用CHIP2013年住户调查数据,研究发现离退休金在城乡之间、城镇内部的分布都不均等,城镇人口要高于农村和流动人口,流动人口的待遇最低,比较社会保障支出对收入的影响发现,社会保障支出反而增加了城乡收入不平等,扩大了收入差距。[26]

综上所述,已有的研究为本文奠定了坚实基础。但是,至少还存在两个方面的问题亟待解决,为本文的创新研究留下了空间:一是基本养老保险支出水平对城乡收入差距的影响作用尚不明确。在已有研究中,学者们关于养老保险支出水平对城乡收入差距影响的研究结论是不一致的,可能的原因是全国的总支出水平掩盖了地区之间的差异,也可能是政策时间段的选择差异性,导致研究结论的偏差。本文将利用“职保”和“居保”制度框架体系形成以后各省份的面板数据,既分析全国层面的影响作用,也分析地区层面的差异性,克服已有研究中的不足。二是“职保”与“居保”两种制度的均衡发展对城乡收入差距影响问题尚未引起足够重视。已有研究普遍认为养老保险存在城乡二元差异,城市养老保险再分配效应高于农村,但未能进一步探索城乡养老保险的均衡程度对城乡收入的影响效应及趋势。因此,本文的创新之处包括以下三个方面:第一,将“职保”与“居保”纳入一个分析框架之内,验证了“职保”和“居保”支出水平分别对城乡收入差距的影响机理,发现养老保险支出水平与城乡收入差距之间存在U型非线性关系。第二,实证分析“职保”与“居保”支出水平的均衡程度对城乡收入差距的影响规律,发现养老保险支出水平与城乡收入差距之间存在正相关关系。第三,比较分析了东部、中部和西部之间的差异性,并进一步探析了城乡养老保险均衡发展的主要影响因素,为统筹推进城乡养老保险均衡发展提供了理论参考依据。

四、研究设计

(一)研究思路

第一,从我国养老保险制度及城乡收入差距演进的典型事实出发,基于文献回顾从理论层面梳理养老保险支出水平对城乡收入差距产生的影响作用。第二,利用地区面板统计数据,实证检验我国基本养老保险支出水平对城乡收入及其差距的影响作用。第三,检验“职保”与“居保”支出水平的均衡程度影响城乡收入差距的作用。第四,探析“职保”与“居保”均衡发展的主要影响因素,为推进城乡养老保险统筹发展,进而促进城乡收入均等提供理论参考依据。

(二)模型设定与变量选取

本文借鉴陈斌开和林毅夫(2013)以及马红旗等(2017)的研究方法,构建实证研究模型。[27-28]首先,分别检验“职保”支出水平对城镇居民人均收入和“居保”支出水平对农村居民人均收入的影响,构建如下模型:

式(1)中,下标i和t表示第i地区和第t年份,被解释变量Incomeit为城镇居民人均可支配收入或农村居民人均可支配收入。解释变量Xit衡量i地区在t年的“职保”支出水平或“居保”支出水平,本文采用“职保”或“居保”支出与领取养老金待遇人数之比表示支出水平,同时引入“职保”支出水平或“居保”支出水平的平方项,观察非线性影响作用。Comtrolsit为参考已有研究选取的一系列控制变量,包括:经济发展水平、养老保险覆盖率、老龄化程度、财政支出和对外开放程度等变量。εit为随机干扰项误差项。

其次,分别检验“职保”与“居保”支出水平对城乡收入差距的影响,构建如下模型:

式(2)中,被解释变量Gap_incomeit表示为城乡收入差距,本文采用城镇与农村居民人均可支配收入的比值衡量(钱忠好和牟燕,2013)。[29]解释变量和控制变量同式(1)。

再次,检验“职保”与“居保”支出水平的均衡程度对城乡收入差距的影响,构建如下模型:

式(3)中,解释变量Gap_fundingit为“职保”与“居保”支出水平的均衡程度,利用“职保”与“居保”支出水平之比来衡量。被解释变量和控制变量同式(2)。

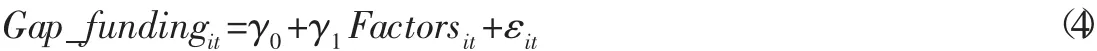

最后,为深入分析“职保”与“居保”均衡发展的影响因素,构建如下模型:

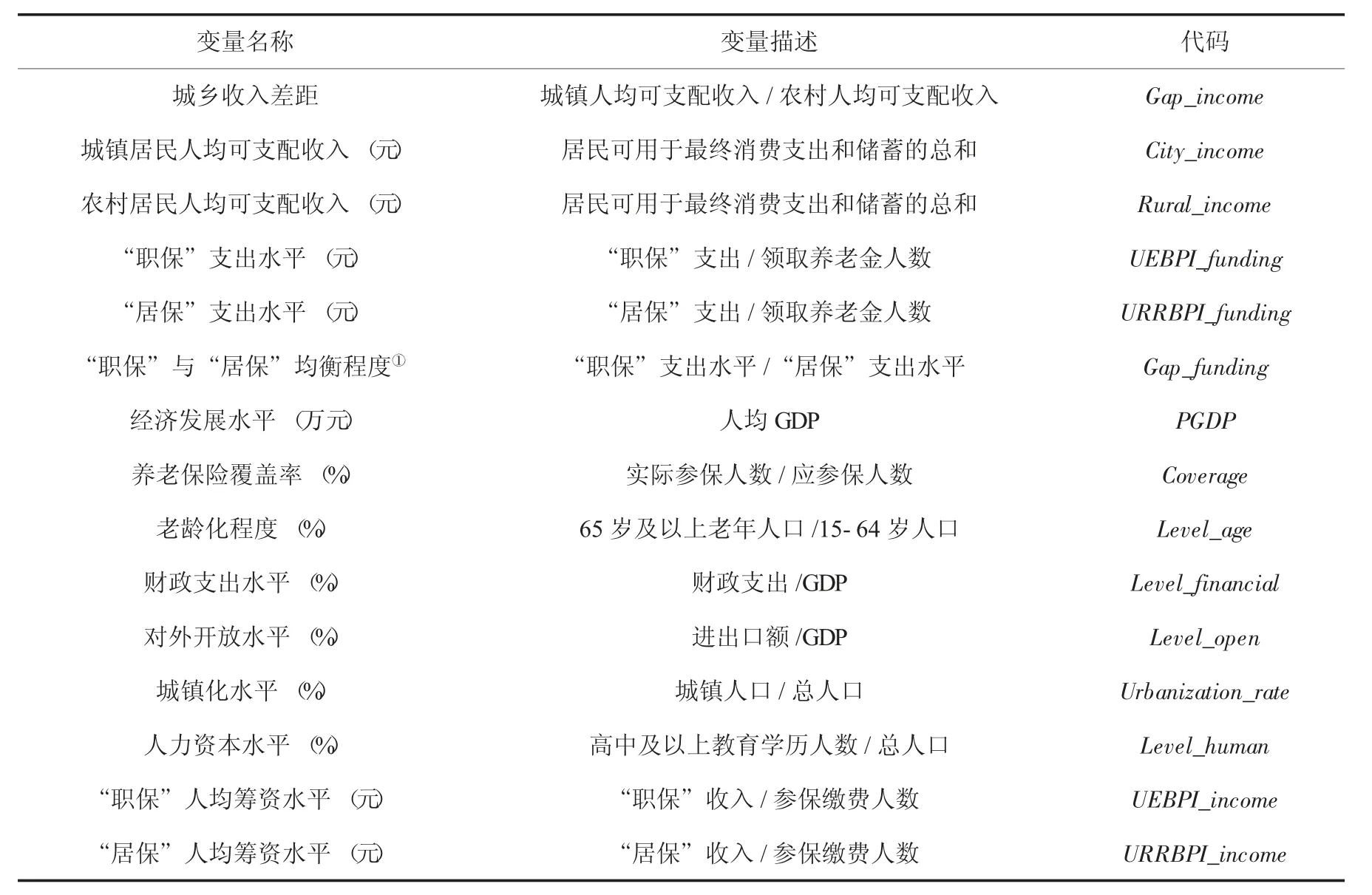

式(4)中,被解释变量Gap_fundingit为“职保”与“居保”支出水平之比,Factorsit为一系列影响因素,包括:“职保”人均筹资水平、“居保”人均筹资水平、财政支出、城镇化、人力资本等变量,变量描述如表1所示。

表1 变量描述与定义

(三)数据来源与方法

受“居保”制度全面实施的起始时间所限(2013年开始在全国大范围实施),为便于与“职保”进行比较,本文研究时期设定为2013—2019年,数据来自2014—2020年《中国统计年鉴》。除将全国作为研究样本外,本研究还将分别对东部、中部和西部地区进行实证检验。在处理面板数据时,本文通过Hausman检验方法检验固定效应和随机效应模型的适用性,该方法采用Wald检验法,该统计量w大于临界值时,即拒绝原假设,则选择固定效应模型;若统计量w小于临界值,即接受原假设,则选择随机效应模型。从相关数据可知,②由于篇幅所限,如需具体数据,可向本文作者索取。解释变量与各控制变量之间相关系数基本处于0.6以下,表明不存在严重的多重共线性。

五、实证结果与分析

(一)养老保险支出水平对城乡居民收入的影响作用

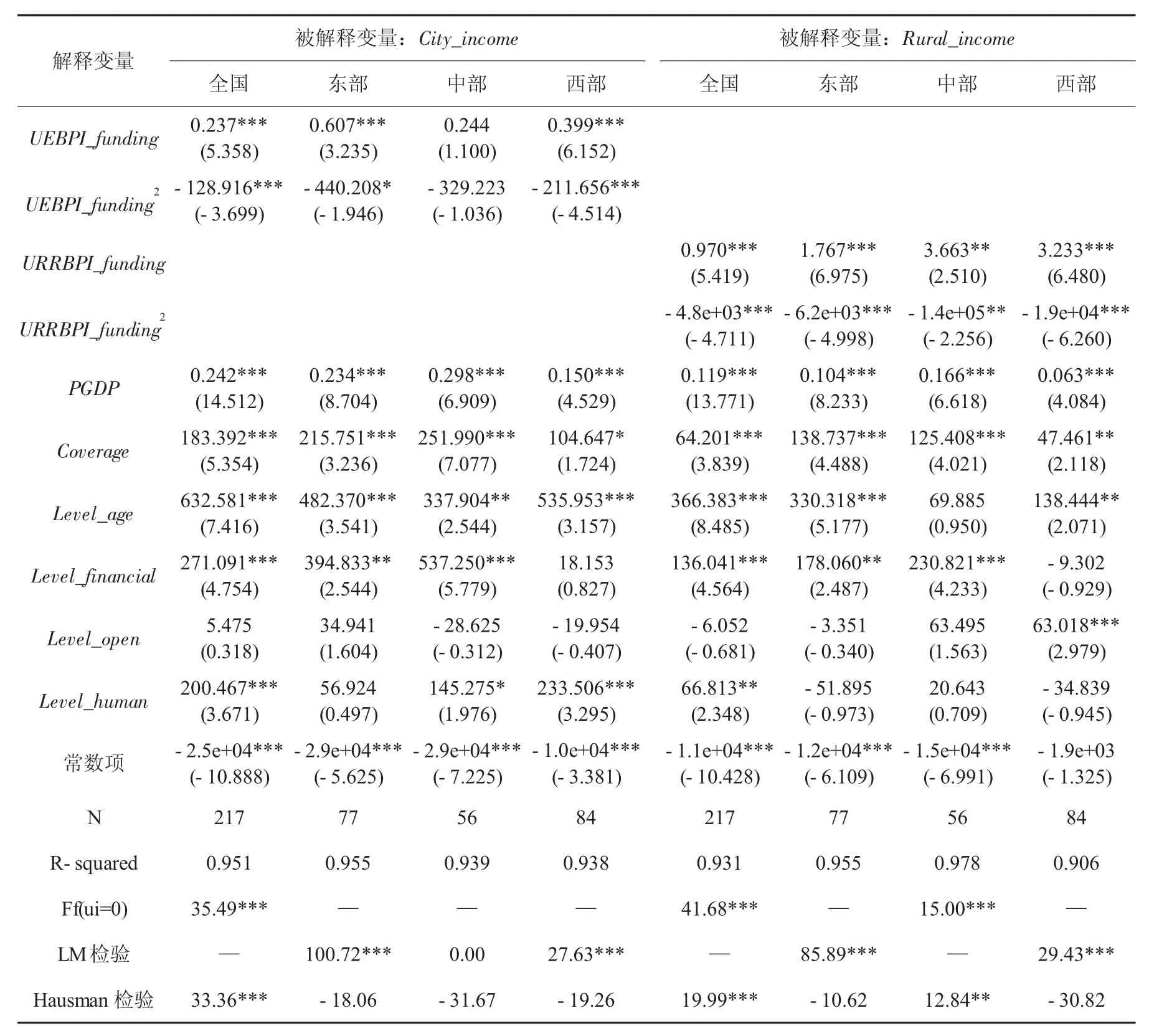

表2 列示了模型(1)的估计结果,从Hausman检验结果来看,列(1)、列(5)和列(7)适用固定效应模型,列(3)适用混合效应模型,其余列适用随机效应模型。从回归结果来看,全国层面以及东部地区和西部地区“职保”支出水平与城镇居民人均收入呈现倒U型的非线性关系,中部地区“职保”支出水平与城镇居民人均收入的影响在统计学意义上不显著。除中部地区外,全国层面以及东部和西部地区“职保”支出水平对城镇居民人均收入的影响作用存在临界点,当超过临界点时,呈现负向影响作用。另一方面,全国层面以及东部、中部和西部地区“居保”支出水平与农村居民人均收入也呈现倒U型非线性关系,即:无论是在全国层面还是在地区层面,当“居保”支出水平提高到一定临界点,将对农村居民人均收入产生负向影响作用。从各控制变量的回归结果来看,除个别地区外,养老保险覆盖率、老龄化程度、财政支出、人均GDP、对外开放对城镇居民人均收入或农村居民人均收入均呈显著正向影响,这与已有大部分研究结论是一致的。

表2 基本养老保险支出水平对城乡居民收入的影响回归结果

总之,在养老金较低时,随着养老金收入的增加,居民人均收入增加,充分显示出养老金对人均收入的补充作用。当养老保险支出水平达到临界点之后,养老保险支出水平越高,居民人均收入开始降低。这也充分说明了,养老保险支出水平的适度性,过高的养老保险支出,反而会造成居民人均收入水平的下降。

(二)养老保险支出水平对城乡收入差距的影响作用

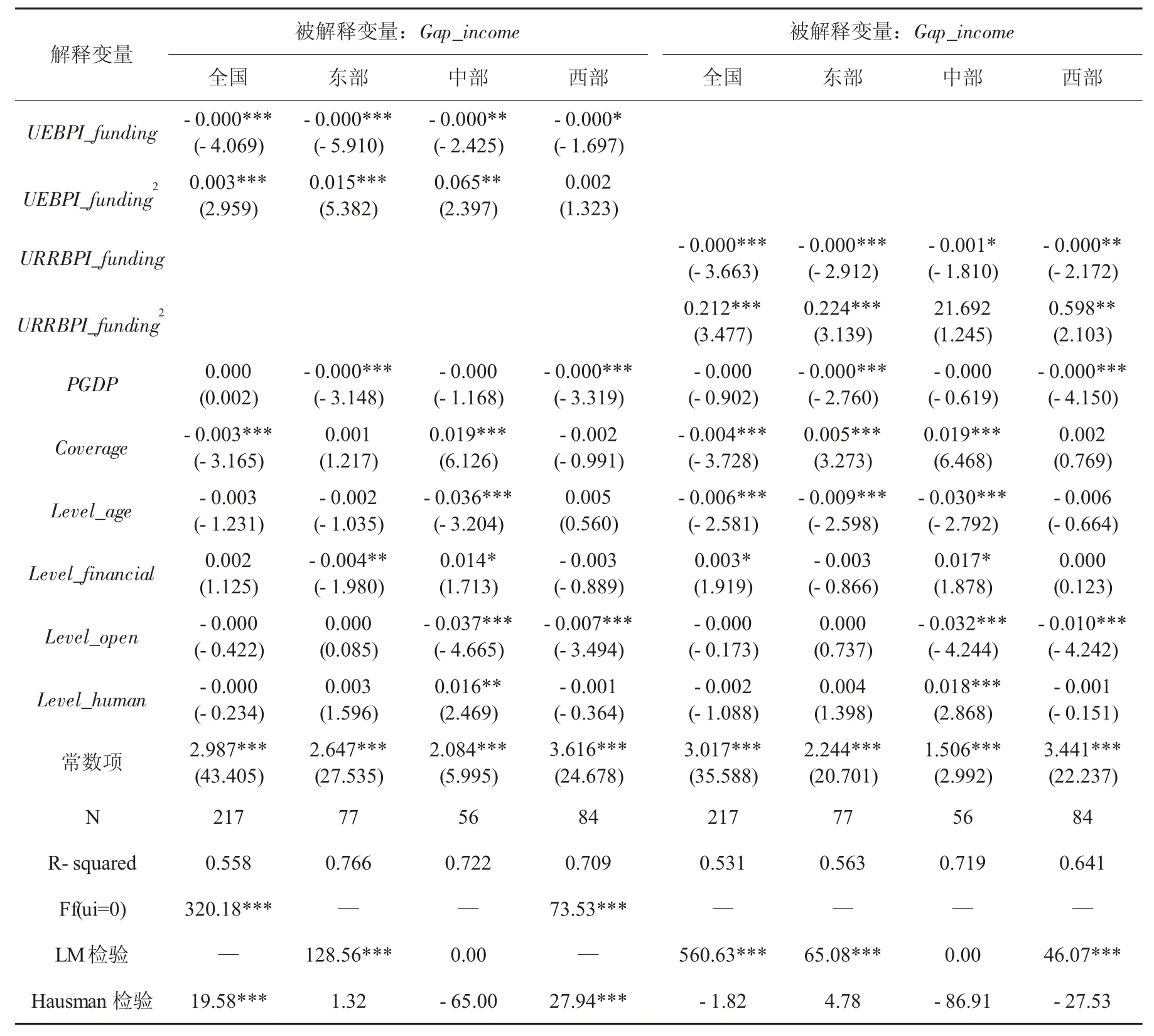

表3 列示了模型(2)的估计结果,从Hausman检验结果来看,列(1)和列(4)适用固定效应模型,列(3)和列(7)适用混合效应模型,其余列适用随机效应模型。从回归结果来看,全国层面,“职保”和“居保”支出水平与城乡收入差距均呈现U型的非线性关系,表明当“职保”和“居保”支出水平较低时,提高“职保”支出水平,能够缩小城乡收入差距,但当“职保”支出水平提高到一定临界点,之后将会加大城乡收入差距。地区层面,东部和中部地区“职保”支出水平与城乡收入差距的关系与全国一致,西部地区在统计学意义上不显著;东部和西部地区“居保”支出水平与城乡收入差距的关系与全国一致,中部地区在统计学意义上不显著。综上所述,我国“职保”与“居保”对城乡收入差距的影响均存在着临界点,当支出水平超过临界点后,养老保险支出水平会导致城乡收入差距的扩大。各区域之间存在一定差异性,除西部地区“职保”与中部地区“居保”支出水平对城乡收入差距的影响尚不明显外,其他地区养老保险支出水平对城乡收入差距的影响与全国保持一致。从控制变量来看,除个别地区外,各变量对城乡收入差距呈显著负向影响,这与已有大部分研究结论是一致的。

表3 基本养老保险支出水平对城乡收入差距的影响回归结果

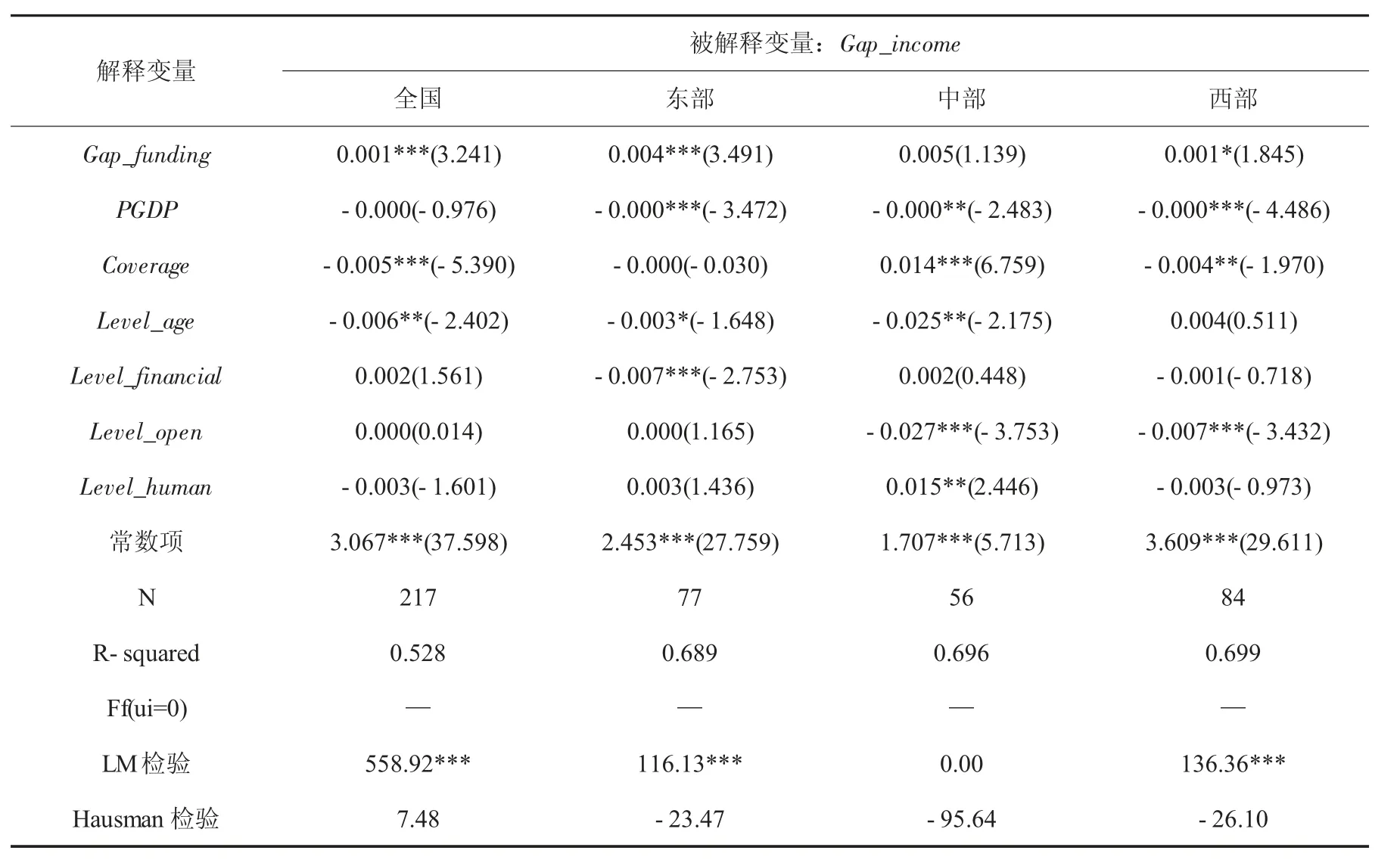

(三)“职保”与“居保”支出水平均衡程度对城乡收入差距的影响作用

表4 列示了模型(3)的估计结果,从Hausman检验结果来看,列(1)、列(2)和列(4)适用随机效应模型,列(3)适用混合效应模型。从回归结果来看,如表4所示,全国“职保”与“居保”支出水平之比与城乡收入差距呈现显著的正相关关系,即:“职保”与“居保”支出水平的均衡程度越高,城乡收入差距越小。分地区来看,东部和西部地区与全国保持一致,但中部地区统计检验不显著。一方面,由模型(1)的回归结果可知,中部地区老年人口被“职保”制度覆盖比例较低,导致“职保”支出水平对城镇居民收入的影响并不显著;而覆盖绝大多数老年人口的“居保”支出水平长期偏低,进一步加剧了城乡养老保险的非均衡性。另一方面,中部地区大多是农业大省,农村人口众多,绝大多数老年人口被“居保”制度覆盖,而领取“职保”养老金的人数相对较少。以河南省为例,2019年领取“职保”养老金的人数为505.6万人,而领取“居保”养老金的人数为1,406.7万人,领取“居保”养老金的人数约是领取“职保”养老金人数的2.8倍。因此,中部地区“职保”与“居保”的非均衡性导致了城乡养老保险均衡程度对城乡收入差距影响不显著。从控制变量的回归结果来看,除个别区域外,各变量对城乡收入差距的影响作用与前文回归结果基本一致。

表4 “职保”与“居保”支出水平均衡程度对城乡收入差距的影响回归结果

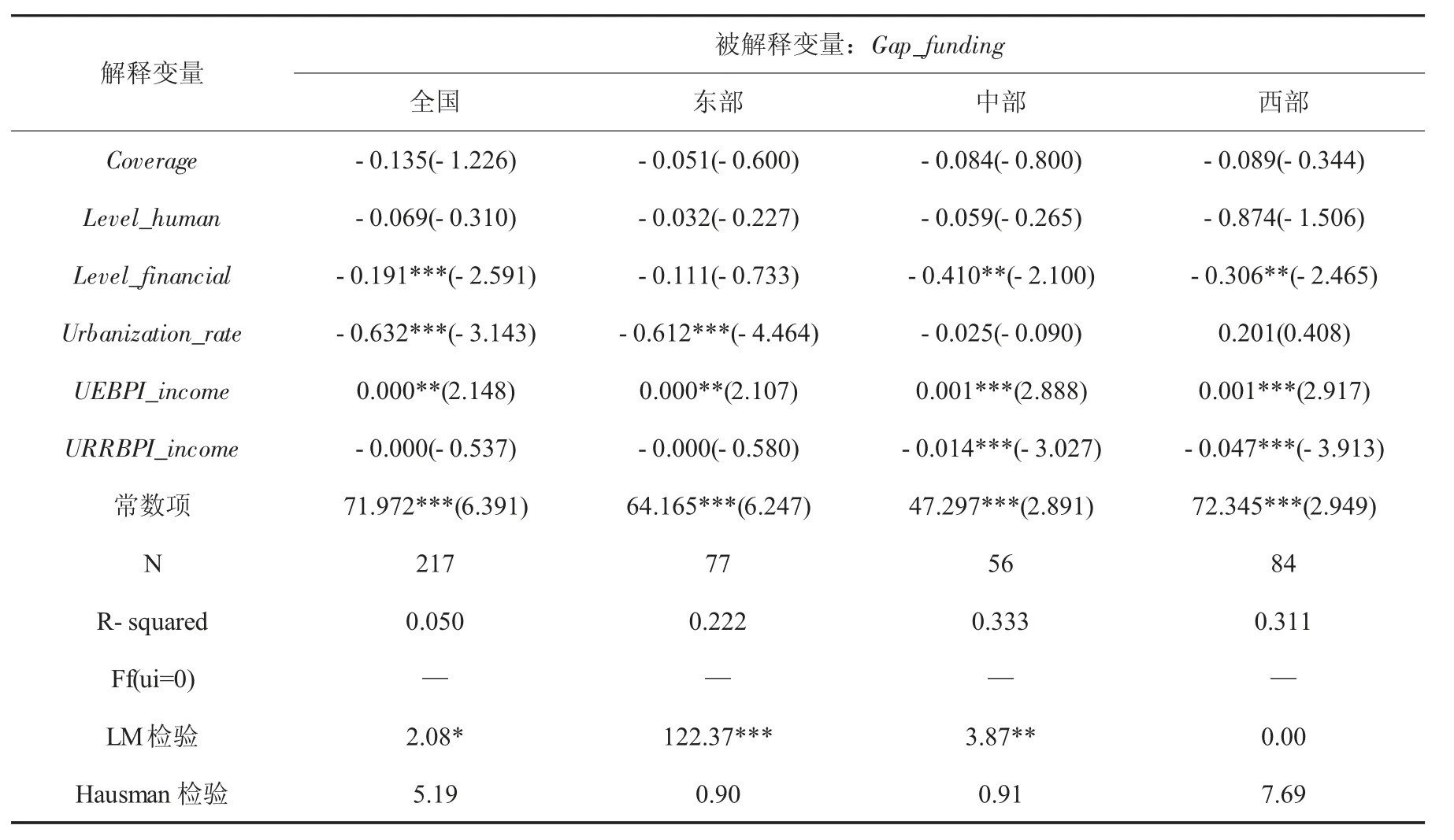

(四)“职保”与“居保”均衡发展的影响因素分析

表5 列示了模型(4)的估计结果,从Hausman检验结果来看,列(1)、列(2)和列(3)适用随机效应模型,列(4)适用混合效应模型。从回归结果来看,如表5所示,从全国样本来看,财政支出水平、城镇化水平对“职保”与“居保”支出水平之比的影响呈现显著的负向作用,表明提高财政支出和城镇化水平,将有效提高“职保”与“居保”支出水平的均衡性,进而缩小城乡收入差距。“职保”人均筹资水平的提高对“职保”与“居保”支出水平之比呈现显著正向作用,表明“职保”人均筹资水平越高,“职保”与“居保”支出水平越不均衡,因此,适度降低“职保”人均筹资水平将促进城乡养老保险支出水平的均衡性,对缩小城乡收入差距具有积极意义。分地区来看,各变量对东部、中部和西部地区“职保”与“居保”均衡发展的影响具有显著的差异性。其中:城镇化水平对东部地区“职保”与“居保”支出水平之比呈现显著的负向影响作用,与全国保持一致,但对其他地区的影响不显著,这可能是由于中部和西部地区城镇化水平较东部地区仍有一定差距所致。财政支出占GDP比重、“居保”人均筹资水平对中部和西部地区“职保”与“居保”支出水平之比呈现显著的负向影响作用,但对东部地区的影响不显著。“职保”人均筹资水平对东部、中部和西部地区“职保”与“居保”支出水平均衡度的影响作用与全国保持一致,说明各地区适度降低“职保”人均筹资水平具有重要现实意义。降低“职保”人均筹资水平的途径包括两个方面,一是扩大“职保”覆盖面,二是适当降低“职保”缴费率。国务院决定从2019年5月1日开始,将“职保”的单位缴费率从20%调整至16%,该政策的实施不仅有利于减轻企业负担,同时有利于城乡基本养老保险支出水平均衡度的提高,进而有利于缩小城乡居民收入差距。

表5 “职保”与“居保”支出水平均衡度的影响因素回归结果

(五)稳健性检验

1.样本再构造。由于我国地区之间发展差异较大,剔除北京、上海、天津和西藏等地区后,对模型重新进行估计,发现各变量系数大小略有变化,但结果与前文基本一致。①由于篇幅有限,如需具体数据,可向本文作者索取。

2.变量替换法。由于我国城乡生产结构差异较大,居民之间的收入结构可能存在不能反映真实生活水平的差异的现象,因此,采用城乡人均消费支出之比替换城乡收入之比,对模型进行重新估计,发现回归结果未发生较大变化,说明实证模型总体上是稳健的。

六、研究结论与政策建议

(一)研究结论

本文基于城乡养老保险均衡发展的视角,通过建立面板数据回归模型,实证分析了基本养老保险支出水平对城乡收入差距的影响,研究得到以下结论。

1.“职保”与“居保”支出水平对城乡收入差距具有非线性影响,养老保险支出水平存在适度区间。研究发现,我国“职保”与“居保”支出水平与居民收入均呈现倒U型关系,与城乡收入差距均呈现U型关系,说明“职保”与“居保”支出水平对居民收入水平和城乡收入差距均存在拐点,当达到拐点后,将使得居民收入下降,城乡收入差距加大。

2.“职保”与“居保”支出水平均衡度的提高对缩小城乡收入差距具有积极意义。实证研究发现,我国“职保”与“居保”支出水平之比与城乡收入差距呈现正相关关系,提高“职保”与“居保”支出水平的均衡度,对缩小城乡收入差距具有促进作用。

3.“职保”与“居保”支出水平均衡程度对城乡收入差距的影响作用在我国各地区之间存在一定差异性,各地区不平衡现象依然突出。研究区间内,东部地区较西部地区“职保”与“居保”支出水平的均衡度更高,对城乡收入差距的抑制作用更大。但是,中部地区“职保”与“居保”支出水平之比在多数年份较东部和西部地区更高,意味着中部地区城乡养老保险支出水平的均衡度较低,且呈现一定波动性,对城乡收入差距的抑制作用尚未显现。

4.通过改善财政支出结构、优化城镇化水平以及适度提高“居保”基金人均筹资水平,适当降低“职保”缴费率和扩大“职保”参保覆盖面等措施,使“职保”基金人均筹资水平得以降低,将有效促进“职保”与“居保”支出水平均衡度的提高,进而缩小城乡居民收入差距。

(二)政策建议

1.提高养老保险支出达到适度化水平,充分发挥其调节收入再分配的作用。我国“职保”制度相对完善,总体支出水平基本满足养老需求,但“职保”对老年人口的覆盖面仍需进一步扩大,重点提升“职保”制度长期稳定参保率,使更多的老年人能够在退休后享受“职保”待遇,进而有效发挥养老保险调节城乡收入差距的作用。我国“居保”制度发展尚不充分,个别地区发展较为滞后,支出水平与养老需求还不相称,“居保”基金调节城乡收入差距的作用有限。因此,推进养老保险支出达到适度化水平,现阶段的关键是要解决“居保”制度发展不充分的问题。一是不断优化财政支出结构,巩固财政在“居保”制度发展中的基础性作用,促进社会的公平性。二是加快构建“居保”基金缴费的激励机制,以“多缴多得、长缴多得”为原则,加大力度引导有缴费能力的参保人提高“居保”缴费金额和年限,保障“居保”筹资水平,进而保障“居保”支出水平的提高。

2.推动“职保”与“居保”均衡发展,促进城乡收入差距不断缩小。“职保”与“居保”的均衡发展,不仅关系到居民基本权益的公平性,而且关系到全社会收入再分配的有效性。社会养老保险均等化是城乡居民养老权利均等的必然要求,政府通过制度设计,保障城乡居民享有无差别的基本养老保障权利,推动合理的收入分配格局形成(刘蕾,2010),[30]建设大一统的城乡社会养老保险制度是未来发展的方向(王誉霖,2014)。[31]因此,推动“职保”与“居保”的均衡发展,促进城乡基本养老保险的均等化,保障城乡社会公平,对统筹城乡社会经济融合发展意义重大。第一,各地区要通过优化财政支出结构,持续推动养老保险制度的城乡统筹,持续夯实城乡居民基本养老保险制度的基础,关键是推动城乡基础养老金的均等化,进而缩小“职保”与“居保”支出水平之间的差距。第二,加大供给侧结构性改革力度,寻找经济发展的新增长点,营造优质高效的营商环境,促进市场主体的发展活力,为提高整体社会基本养老保险支出水平奠定坚实的物质保障和经济基础。第三,加快推动以农村居民为主体的“居保”制度持续健康发展,加大“居保”政策宣传力度,提高“居保”的渗透力度,提升各级政府养老保险服务水平,简化缴费流程和程序,适时构建多层次养老保险机制,满足不同群众的养老保险需求,为统筹实现城乡养老保险均衡发展奠定基础。

3.加快完善基本养老保险制度运行的外部环境建设,为城乡基本养老保险均衡发展奠定基础。第一,各地区城乡基本养老保险制度发展水平参差不齐,在人口、产业发展方面的结构差异较大,应充分利用和发挥中央调剂金的作用,加快基本养老保险的全国统筹步伐(郭秀云和邵明波,2019)。[32]第二,加大地区之间协调发展的力度,促进发达地区与欠发达地区之间的养老权益逐步均等化,避免经济失衡而削弱基本养老保险制度对居民基本权益保障的公平性。第三,切实降低城镇养老保险单位缴费率,减轻企业负担的同时,统筹城乡养老保险筹资的均衡性,确保城乡养老保险可持续发展。