基于净浆浸泡法的植生混凝土降碱处理试验研究*

邓方园,于宝国,张鸿涛,杨福俭,陈代果,3

(1.中国水利水电第七工程局有限公司,四川 成都 610213; 2.西南科技大学土木工程与建筑学院,四川 绵阳 621010; 3.中国科学技术大学中国科学院材料力学行为和设计重点实验室,安徽 合肥 230026)

0 引言

随着环保意识的逐渐增强,普通混凝土带来的一系列生态问题已不容忽视,为协调城市发展与生态保护之间的关系,植生混凝土得到了广泛应用。植生混凝土是为构建海绵城市引入的新型建筑材料,属于生态环保混凝土[1]。植生混凝土结构可分为植被层、表面覆土层、中间透水混凝土层[2]。已有学者对植生混凝土物理力学性能、护坡性能、降碱措施等进行了研究,如汪健等[3]考虑了水灰比、振捣方式及外加剂的影响,分析了植生混凝土渗透系数、抗压强度及孔隙率变化规律,得出了适宜的制备方案;石云兴等[4]提出制备植生混凝土时应主要考虑骨料粒径与级配、骨胶比、水胶比的影响,并尽量选用低碱性胶凝材料;马秋娟等[5]对生态混凝土进行抗压强度试验,结果表明,胶结材料影响生态混凝土配合比、强度和孔隙特性,根系可利用孔隙中的少量营养物质穿过生态混凝土;王玉军等[6]对再生骨料植生混凝土植物生长特性进行了研究,结果表明,上置式与中置式相结合的种植模式有利于提高植物存活率,适量的硫酸亚铁溶液降碱效果较好;秦文博等[7]研究发现复合页岩陶粒植生混凝土立方体抗压强度、劈裂抗拉强度均随着水胶比、粉煤灰掺量的增加先增大后减小,且水胶比宜为0.26~0.3;章海明[8]对植生混凝土护坡性能进行了研究,结果表明,采用植生混凝土护坡后,边坡抗冲刷性、稳定性均有所提高,且植物生长情况良好;于鹏飞[9]通过模拟降雨试验,研究了2种护坡形式下植生混凝土截留表层土、反滤特性及吸附除杂能力,结果表明,在雨水冲刷下,植生混凝土可有效提高边坡稳定性;陈代果等[10]选取3种不同粒径粗骨料、2种坡度及4种土体对植生混凝土护坡作用进行了研究,结果表明,在植生混凝土表面设置覆土层时,可减少约85%的土壤损失;王凤池等[11]研究了植生混凝土降碱技术,结果表明,草酸、硫酸亚铁及超细矿粉均可有效降低混凝土pH值,而酸性溶液降碱效果不明显;吴光军等[12]研究了粉煤灰、硅灰及偏高岭土对抗压强度和pH值的影响规律,结果表明,单掺粉煤灰、硅灰及偏高岭土植生混凝土28d抗压强度最大可达10MPa,90d孔隙液pH值降至11.6左右,满足实际工程施工要求。

目前,虽对植生混凝土开展了相关研究,但仍存在较多的实际问题亟待解决。植物生长情况是评定植生混凝土性能最重要的指标之一,由于混凝土在浇筑养护过程中因水泥水化反应产生了大量碱性物质,导致孔隙内部呈高碱性,不利于植物生长。因此,本文在保证前期植生混凝土物理力学性能一定的情况下,选取3种不同降碱方式对其进行处理,通过分析不同时段混凝土pH值变化规律,评定降碱方式实际效果,为植物选取提供依据。

1 植生混凝土的制备

胶凝材料选用普通硅酸盐水泥和低碱性硫铝酸盐水泥,粗骨料选用粒径16~20mm当地碎石,表观密度为2 668.8kg/m3。矿物外掺料为硅灰,按水泥用量的5%添加。秸秆粉选取10目玉米秸秆粉末,按水泥用量的2%添加。减水剂和胶黏剂分别按水泥用量的1%,2%添加,拌合水为普通自来水,采用造壳法拌制,24h脱模后进入标准养护室养护28d,配合比如表1所示。

表1 植生混凝土配合比 kg·m-3

2 植生混凝土物理力学性能

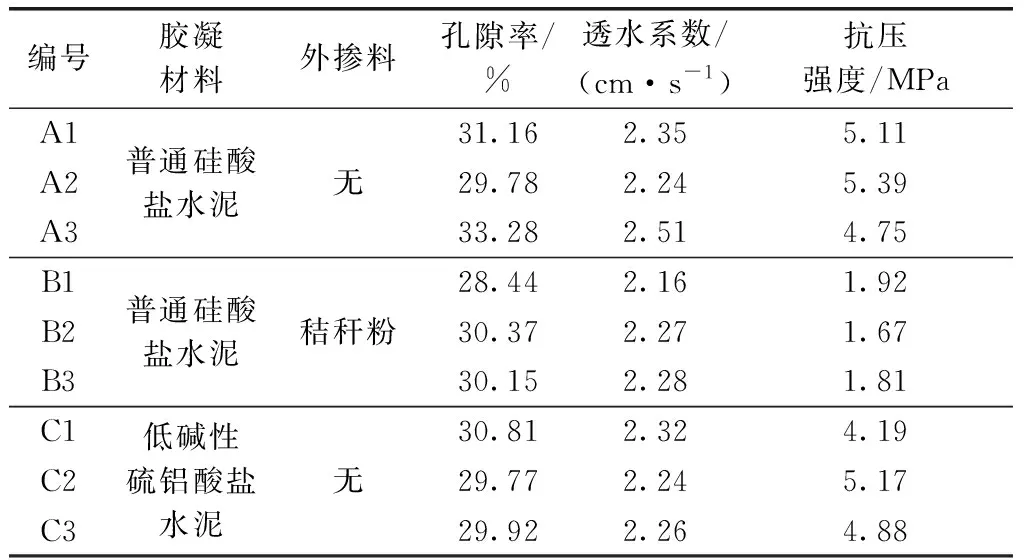

对植生混凝土抗压强度、透水系数、孔隙率进行测定,结果如表2所示。抗压强度试件为边长150mm立方体,测定步骤按照GB/T 50081—2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》有关规定进行,孔隙率通过浸水法测定,透水系数按照CJJ/T 135—2009《透水水泥混凝土路面技术规程》相关规定确定。

表2 植生混凝土物理力学性能

由表2可知,3种植生混凝土实测孔隙率均为30%左右,透水系数均>20mm/s,满足规范要求。由于秸秆粉会引起植生混凝土抗压强度降低,所以B1~B3组植生混凝土抗压强度最低。采用低碱性胶凝材料制备的植生混凝土最大抗压强度可达5.17MPa,最小为4.19MPa。采用普通胶凝材料制备的植生混凝土最大抗压强度可达5.39MPa,最小为4.75MPa。采用低碱性胶凝材料制备的植生混凝土抗压强度虽有所降低,但降低幅度较小,说明低碱性胶凝材料可替代普通胶凝材料。

3 降碱处理

3.1 酸碱度测定方法

固液萃取法是测定混凝土pH值常用方法,由于混凝土中未水化充分的水泥颗粒水化后会释放碱性物质,导致测定的pH值普遍高于实际值。为保证混凝土酸碱度测定准确,本试验采用净浆浸泡法,首先制作边长20mm立方体净浆试件,养护后密封在盛有2 500mL蒸馏水的广口瓶中,通过测定浸泡后蒸馏水pH值反映混凝土孔隙间的酸碱度[13]。

3.2 降碱方式与试验设计

混凝土内部碱环境对植物生长起关键作用,高碱度不利于植物根系发展。因此,对混凝土内部高碱性环境进行降碱非常重要,通过有效的降碱处理,既可促进植物生长,又能节约成本。

1)低碱性胶凝材料降碱

为从根本上降碱,采用低碱性硫铝酸盐水泥等量替代普通硅酸盐水泥。测得由普通硅酸盐水泥制备的植生混凝土pH初始值为12.5,呈高碱性,而由低碱性硫铝酸盐水泥制备的植生混凝土pH初始值为7.5,呈弱酸性。采用低碱性硫铝酸盐水泥制备边长150mm立方体植生混凝土试件,24h成型脱模后分别测定养护7,14,28,40,60d后的pH值。

2)外掺秸秆粉降碱

我国秸秆粉产量大,直接焚烧会对空气造成污染,可将秸秆粉作为外掺料制备混凝土。因此,在普通硅酸盐水泥中混合一定量秸秆粉,研究掺加秸秆粉后混凝土pH值变化规律,从而了解秸秆粉应用效果,为其进一步应用提供参考。选用绵阳市某农田自产玉米秸秆,粉碎后分筛出10目粉末,按水泥用量的2%添加。首先将水泥、硅灰、外掺料、秸秆粉与粗集料混合均匀,然后分次倒入水中拌制,拌制完成后装入边长150mm立方体模具中,24h成型脱模后分别测定养护7,14,28,40,60d后的pH值。

3)碳化降碱

碳化是混凝土常见的化学反应,对于普通钢筋混凝土构件,应尽量减小碳化程度,防止钢筋加速锈蚀。对于未配置钢筋的素混凝土构件,碳化可提高部分性能。基于此,首先制备4个边长150mm立方体混凝土试件,养护完成后记录pH初始值;然后放入NJ-HTX型碳化试验箱中,将试验箱内的湿、温度调节至标准值;最后打开阀门充入二氧化碳,将气阀出口压力调至0MPa,压力表维持为0.01MPa,同时启动试验箱内温度检测和二氧化碳检测功能。植生混凝土试件在试验箱中放置1,3,7,14d后分别测定pH值与抗压强度。

4 降碱效果分析

1)低碱性胶凝材料降碱

采用低碱性胶凝材料降碱后植生混凝土pH值变化曲线如图1所示。由图1可知,对于由普通硅酸盐水泥制备的植生混凝土,养护初期pH值已>13,随着龄期的增加,pH值呈下降趋势,7~14d龄期降幅稍大,随后降幅减小;60d龄期pH值较7d时下降约13%,但仍>11,可见随着养护龄期的增加,混凝土孔隙间的高碱性环境未得到有效改善,且经长时间放置,混凝土表面出现严重的泛碱现象(见图2),大多数植物在该环境下无法正常生长。降碱后的植生混凝土养护初期pH值为7左右,接近中性状态;随着龄期的增加,混凝土pH值缓慢增大,28d龄期pH值较14d龄期仅增大约2.7%,60d龄期pH值达最大,为7.5,较7d龄期仅增大了4%,基本保持在中性状态,且混凝土表面未出现泛碱现象,该环境适于植物生长。

图1 植生混凝土pH值变化曲线(低碱性胶凝材料降碱)

图2 混凝土表面泛碱

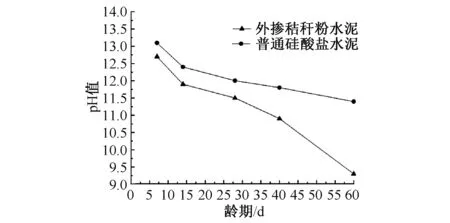

2)外掺秸秆粉降碱

掺加秸秆粉植生混凝土pH值变化曲线如图3所示。由图3可知,掺加秸秆粉后,植生混凝土pH值下降较明显,尤其是在7~14d,40~60d龄期段,pH值降幅较大;养护初期混凝土pH值为12.7,60d龄期时降至最小值9.4,这是因为秸秆粉为弱酸性物质,其自身化学性质可起中和碱性物质的作用,且秸秆粉遇水体积变大,在膨胀过程中可吸附碱性物质,从而降低混凝土pH值。由此可见,秸秆粉作为外掺料可有效改善孔隙间的高碱性环境,但最终pH值>9,属于较高碱性环境,因此,应尽量种植耐碱性植物。除此以外,需对秸秆粉掺量问题进行深入研究,旨在找到较适宜的掺量,进一步降低植生混凝土pH值。

图3 植生混凝土pH值变化曲线(外掺秸秆粉降碱)

3)碳化降碱

碳化降碱后植生混凝土pH值变化曲线如图4所示。由图4可知,碳化1d后植生混凝土pH值为12.4,碳化3~7d时pH值下降较明显,幅度约为9%,其他碳化时段降幅较小;碳化14d时pH值降至最低,但仍为11左右,仍为高碱性环境,不宜种植植物。由此可见,碳化对植生混凝土降碱效果较差。

图4 植生混凝土pH值变化曲线(碳化降碱)

采用普通硅酸盐水泥制备的混凝土立方体抗压强度初始值为5.41MPa,碳化1d时抗压强度为5.33MPa,降低了0.08MPa,变化较小;碳化3d时抗压强度较初始强度提高了约10.4%,达5.97MPa;碳化7,14,28d时抗压强度分别为4.81,4.49,4.22MPa,可知随着碳化时间的增加,混凝土抗压强度呈逐渐下降趋势,碳化28d时达最小值,较初始强度下降约22%。造成上述现象的原因可能是混凝土表面水泥颗粒水化充分,生成大量氢氧化钙等水化产物,使初期抗压强度暂时提高;随着氢氧化钙等产物与充入的二氧化碳不断反应,生成碳酸盐等产物,此过程属于化学腐蚀现象,碳酸盐等产物导致混凝土抗压强度降低。碳化对植生混凝土内部环境未起到明显的改善作用,虽可在短时间内提高混凝土抗压强度,但随着时间的推移,混凝土抗压强度削弱明显,无法精确把握碳化时间。因此,不建议采用碳化方式降碱,且应采取措施避免植生混凝土发生碳化。

综上所述,低碱性胶凝材料降碱效果较好,进一步研究后可推广应用,外掺秸秆粉降碱效果次之,碳化降碱效果不理想。

5 结语

为解决植生混凝土内部高碱性问题,本试验采用3种不同方式降碱,并对植生混凝土pH值变化规律进行了分析,主要得出以下结论。

1)采用普通硅酸盐水泥制备的植生混凝土孔隙间呈高碱性,且表面出现不同程度的泛碱现象,既不利于植物生长,又影响了美观。

2)采用低碱性胶凝材料制备的植生混凝土60d龄期pH值呈中性,有利于植物生长,可知低碱性胶凝材料降碱效果较好,进一步研究后可推广应用。

3)与低碱性胶凝材料降碱相比,外掺秸秆粉降碱效果稍差,但掺加一定量秸秆粉后,植生混凝土pH值下降明显,60d龄期降为9.4,较初始值降低约26%。通过外掺秸秆粉降碱时,应尽量种植耐碱性植物,需对秸秆粉掺量问题进行深入研究。

4)碳化降碱效果较差,不利于改善植生混凝土内部碱性环境,碳化14d混凝土pH值仍为11左右,不利于植物生长。随着碳化时间的增加,混凝土抗压强度基本呈下降趋势。因此,不推荐使用碳化降碱方式。