民航安全管理效能基础术语概念辨析

□ 中国民用航空局 马 骏 中国民航大学 陈 芳 邹汶倩 杨诗琪/文

在民航安全管理体系(SMS)效能系列文章中,笔者对国外SMS效能评估工具的发布机构、依据、使用方以及结果运用,以及民航SMS效能评估架构设计展开了研究(见本刊2021年第7期和第8期,编者注)。

和很多行业领域相比,中国民航的国际化程度很高,许多民航安全管理领域的基础概念来源于国际组织机构、国外制造设计厂商、其他国家民航管理当局、关联上下游行业(如能源、化工、机械、电子),再加上翻译的成分,同一个术语,其表述、解读还处于“仁者见仁,智者见智”的阶段,尚未形成比较统一的概念表达。特别是在当前中国民航安全管理从规章符合型向数据驱动基于绩效的更高管理层次进阶的背景下,这个问题对行业监管者、运营方、国内外制造商和研究学者的沟通实践都造成了一定的困扰,甚至引起理解上的混淆、表述上的混乱、应用上混搭,很大程度上增加了生产经营单位合规的管理成本,加大了行业规范化、系统性安全管理的难度,影响了政府出台政策的效率和政策本身的效力。因此,迫切需要进一步规范行业安全管理领域若干高频词汇使的使用,通过“书同文”清除沟通障碍。为此,本文围绕推进下一阶段中国民航安全管理体系(SMS)审核和效能评估工作,对航空安全、安全生产,以及安全管理的符合性、效能和绩效等术语做系统梳理并辨析,旨在厘清基础术语的内涵实质,明晰基础术语之间的相互关系,统一认识,为构建共同话语体系达成共识。

航空安全和安全生产概念辨析

(一) 航空安全概念的界定

对航空安全的内涵认识,经历了从安全是命运,到安全是结果,再到安全是一种状态的变化。随着综合安全理论的逐渐成熟和行业的发展态势,国际民航组织在其附件19《安全管理》(第二版)的解释文件中将航空安全定义为“将与航空器运行相关或直接支持航空器运行的航空活动的相关安全风险减少并控制在可接受水平的状态”,即通过持续的危险源辨识和风险管理将与航空器运行相关的安全风险控制在可接受的范围内。可见,航空安全的研究对象为与航空器运行相关的活动。因此,类似机场内公共停车场内发生的车辆相撞事故就不属于航空安全的界定对象;同时,航空安全的研究内容为使安全风险处于可接受的状态,如与航空器运行相关的航班延误、旅客投诉等问题,同样不属于航空安全研究的范畴。此外,职业健康安全、消防安全等也与航空安全有所不同。职业健康安全是研究并预防从业人员因工作导致疾病,并防止疾病恶化,如机务维修人员在维修过程中不慎从梯子上摔下导致受伤;消防安全如机场航站楼发生火灾问题。不管是职业健康安全,还是消防安全均不在航空安全研究的范畴。

(二) 安全生产概念的界定

安全生产是社会化大生产发展到一定历史阶段的产物,作为一个专有名词在我国广泛使用,目前没有准确的英文词汇与之对应。笔者认为,它更偏重于“行政概念”。原因是,它是涉及原国家安全生产监督管理总局系统管理的十大类事故的统计、预防、调查、处理等业务的一个学科、一个工作领域、一类工作内容或者一类工作活动。

目前,我国对“安全生产”有多角度的解释。在我国国家标准《职业安全卫生术语》(GB/T 15236-2008)中提到“安全生产是指通过人—机—环的和谐运作,使社会生产活动中危及劳动者生命和健康的各种事故风险和伤害因素始终处于有效控制的状态”,即认为安全生产是一种风险和伤害因素处于有效控制的状态。而在《安全科学技术词典》中提到,安全生产指“企事业单位在劳动生产过程中的人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全”。民航局安全专家、中国职业安全健康协会理事罗云教授提出,安全生产既指为达到安全而采取的各种措施,也指实施这些措施的活动。安全与生产是统一的,一方面指生产必须安全,安全是生产的前提条件,不安全就无法生产;同时安全促进生产,抓好安全可以更好地调动从业人员的生产积极性,才能促进生产。

从安全生产不同的内涵可见,安全生产领域的目的均是达到安全,研究对象为生产活动的人、机、环,而研究内容是使社会生产活动中危及劳动者生命和健康的各种事故风险和伤害因素始终处于有效控制的状态。

(三) 航空安全与安全生产概念的辨析

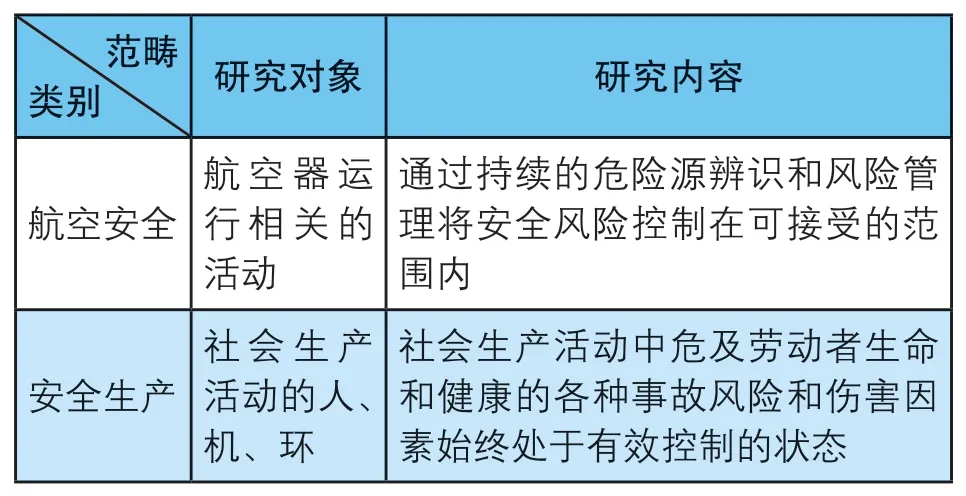

航空安全与安全生产概念的辨析可以从研究对象和研究内容两个方面进行辨析。

从研究对象辨析。在研究对象上,航空安全的研究对象主要针对与航空器运行相关的活动,而生产安全涉及的领域和研究内容则更加广泛,为社会生产活动的人、机、环。根据原国家安全生产监督管理总局《生产安全事故统计报表制度》的规定,火灾事故、道路交通、铁路交通、民航飞行等在内的十类事故是生产安全涉及的领域。可见,从研究对象的视角,航空安全属于生产安全的领域之一。

从研究内容的辨析。在内涵上,航空安全是通过持续的危险源辨识和风险管理将安全风险控制在可接受的范围内;安全生产是使社会生产活动中危及劳动者生命和健康的各种事故风险和伤害因素始终处于有效控制的状态。从两者研究内容来看,两者本质均风险(或伤害因素)始终处于可接受(或处于有效控制)的范围内。

综上所述,航空安全属于安全生产领域的一个分支。

表1 :航空安全与生产安全的概念辨析

符合性、效能、绩效和成熟度的概念辨析

(一) 符合性概念的界定

符合性的英文单词为“Conformity”,也译为“符合”、“合格”。在国际标准ISO 9000:2015《质量管理体系 基础和术语》中将其界定为“Fulfilment of a requirement”,即“满足要求”,其中,要求指“明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望”。“明示”是指通过口头、书面或其他明确的方式提出的要求,如航班的起飞时间、到达时间、航班的到达地等。“隐含”属于不言而喻、常识性的要求,一般是所有顾客的普遍要求,如旅客对于航班安全,虽然不会明确提出,但众所周知。“必须履行”泛指法律法规等强制性要求,对航空公司、机场、空管等民航运行单位而言,就是遵守民航法律法规的要求,表现为规章、手册与上层法律法规文文相符,以及单位各类人员执行落实各层级文件要求的文实相符。

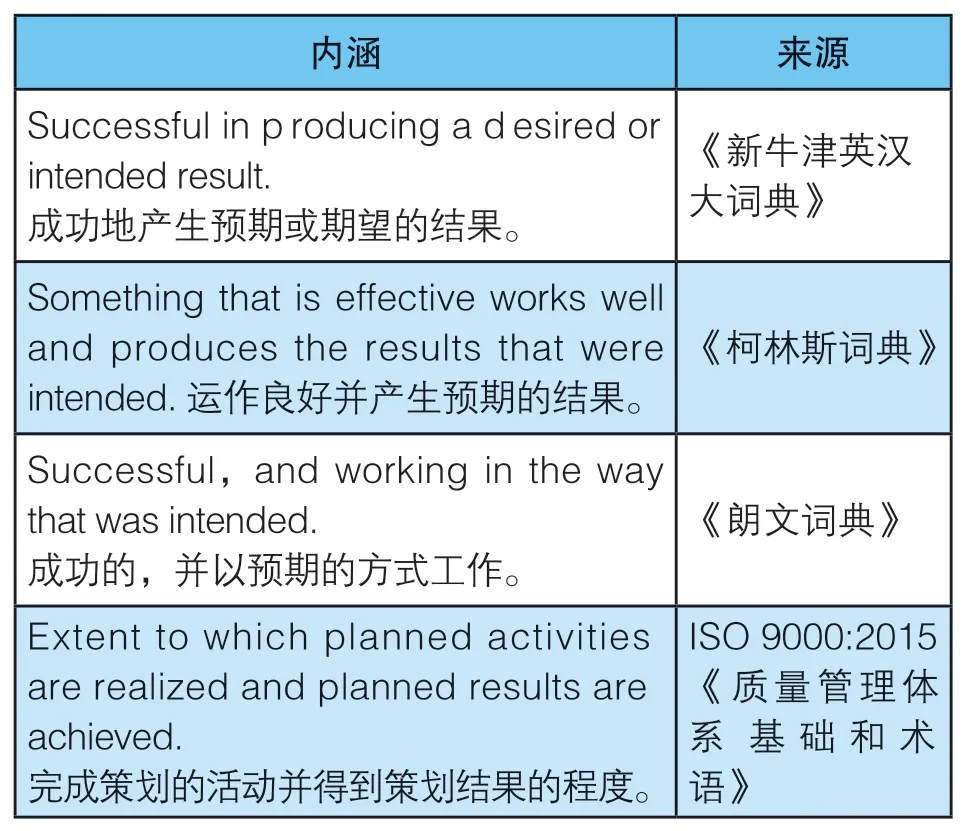

(二)效能和有效性概念的界定

英文单词“Effectiveness”在中文中通常被译为“效能”或“有效性”,由于使用对象和应用领域的不同,在医学、药理学研究以及物理热传导相关研究中,国内学者常将其译做“有效性”。对“效能”的概念辨析首先从其词根切入,英文单词“Effectiveness”词根为“Effective”,词典与国际标准中“效能”的内涵界定见表2。

表2 :词典与标准中“Effective”的内涵界定

在管理学、行政学等社会科学领域,“Effectiveness”又 常 与“Organizational”、“Management”组合,通常被译为“组织效能”(Organizational effectiveness)、“管理效能”(Management effectiveness)。安全管理本质上属于管理学的研究范畴,因此本文将其译作“效能”。在管理学领域,效能最初源于20世纪30年代关于“什么是有效组织”的讨论。经过发展,在20世纪60~70年代末形成了比较成熟的理论视角。被誉为现代管理学之父的彼得·德鲁克(Peter F. Druc ker)认为“Working on the right things is what makes knowledge work effective”,即“唯有从事正确的工作,才能使工作有效”,因此,可以认为效能是选对目标并实现目标的能力,即做正确事情的能力;对于一个组织来说,就是实现既定目标。由于组织效能体现了组织各个方面的整体表现,是评价一个组织未来成长与发展的重要指标,从不同的视角有不同的定义。因此,一些学者从外部资源、利益相关者、内部过程等不同视角去定义组织效能,这些观点本质上都围绕组织目标实现的两个要素——能力和程度来定义效能,区别在于目标定义者与定义视角不同。

综上,通过对词根概念的辨析以及管理学领域学者的观点进行梳理,笔者认为“效能”是指目标实现的能力和程度。因此,民航SMS效能指民航运行单位实现航空安全方针(或愿景)和安全目标的程度,以及能力。

(三)绩效概念的界定

“绩效”的英文单词为“performance”。在学术界,目前主流的观点将绩效视为一种结果,即“结果绩效观”。“结果绩效观”最早可以追溯到泰勒科学管理时代的工作定额思想,在当时,对一线生产工人或体力劳动者来说,绩效就是“完成所分配的生产任务”。对于“performance”一词,词典中有详细解释(见表3)。

表3 :词典对“performance”一词的解释

“结果绩效观”一直延续至今,《质量管理体系 基础和术语》ISO 9000:2015中提到绩效是“measurable result”即“可测量的结果”,这个结果可能是定性的或定量的。ICAO附件19的解释性文件DOC 9859《安全管理》(第四版)将“安全绩效”解释为“A State's or service provider's safety achievement as defined by its safety performance targets and safety performance indicators”,即“由安全绩效目标和安全绩效指标界定的国家或服务提供者的安全成就(原文译作‘业绩’)”。

在知识经济时代,有学者指出结果绩效观存在明显的不足,会导致只注重结果忽略过程,进而提出了行为绩效观。有学者认为绩效不是行为的结果,而是行为本身,指的是组织或个人体现的与组织目标相关的行为。有学者则认为无论是结果绩效观还是行为绩效观都存在一定的不足,仅关注结果绩效,则可能导致只注重结果忽略工作过程,片面追求近期利益而忽视了长远发展;如果仅关注行为绩效,则可能会导致仅做表面文章而难以保证最终的结果,学术界对绩效内涵的理解出现了综合绩效观。综合绩效观理论认为绩效指的是结果和行为的组合定义,行为由从事工作的人表现出来,(行为)不仅仅是结果的载体,行为本身也是结果,是为完成工作任务所付出的脑力和体力的结果,并且能与结果分开进行判断。

(四)成熟度概念的界定

由于成熟是过程概念,因此,成熟度是基于一种不断提高和改进的动态发展理念,即随着时间推移,事物或活动在发展过程中不断得到提升,最终达到一个较为完善的状态。成熟度事实上描述了事物或活动的纵向演进状况,其本质是对事物变化的阶段性定义。成熟度的概念来自软件能力成熟度模型(Capability Maturity Model),该模型主要用于软件开发过程和软件开发能力的评估和改进,其建立的目的在于为软件开发组织或开发项目设计一条能不断改进软件过程的进化路径,形成一个使软件成熟度逐步优化的模型。此外,成熟度也常应用在项目管理、质量管理中,有学者将质量管理成熟度定义为组织实施质量管理的质量,认为组织实施质量管理的质量越好,表明组织的质量管理成熟度就越高。还有学者认为管理成熟度实际反映了组织实施管理实践的程度和水平高低,而《质量管理 组织质量 对实现持续成功的指南》ISO 9004:2018中虽然未明确成熟度的内涵,但提出了组织质量管理成熟度评价模型和评价准则,并将其应用于组织的自我评定,旨在持续改进并增强组织获取持续成功的能力。可见,管理成熟度一方面反映的是组织管理工作水平的高低,同时也反映了持续改进能力,指明了发展提升的方向。

(五)效能与符合性、绩效和成熟度概念的辨析

1. 效能与符合性的区别

由上文可知符合性与合格同义,内涵是“满足要求”,即对于民航企事业单位的安全管理而言,满足三类要求(明示、隐含、必须履行)即为达到了符合性;而效能的内涵是组织预期目标的实现程度或实现能力。为了提升行业的安全发展能力、达成更高安全水平、实现民航高质量发展,民航生产经营单位在制定本单位的中长期安全目标时,除了要守住制度法规的底线,同时也要考虑当前的安全水平以及长期的安全保障能力。因此,民航生产经营单位安全管理效能的发挥,不仅仅体现为是否符合或满足要求,还体现为对于更高层次发展目标的实现程度或实现能力的高低。

2. 效能与绩效、成熟度的区别

效能与绩效、成熟度是不同的概念。从组织行为学出发,绩效是行为的直接结果,是完成任务和实现管理目标,在实际运行中,绩效一般衡量的是可以量化的结果型指标,评价对象可以是个人行为、组织或单位。成熟度反映的是达成特定任务的能力和意愿的程度高低,体现的是事物发展的某一个阶段,而管理成熟度则反映的是管理工作开展的好坏程度。而效能是对绩效基于价值的评判,需要体现的是组织目标的完成情况或完成程度,效能评估的对象一般是组织或单位。换言之,效能可能会涵盖多个方面或维度,它可以通过多个维度绩效评价的结果来衡量;同时,效能还需要考虑管理过程的效率,要通过评定成熟度阶段反映管理能力。因此,效能体现了更高层次的组织内涵,是一个系统性、动态的综合指标。

结论与展望

通过系统梳理国内外学者研究成果并加以评述,首先对航空安全和生产安全这两个概念进行辨析,提出观点认为航空安全属于安全生产的研究范畴,因此,安全生产宏观层面的法律、行政法规等均适用于民航领域。同时,为了满足国务院对民航安全生产工作的考核要求,为民航生产经营单位贯彻落实民航局确保民航安全运行平稳可控26条措施、规范开展SMS审核(或效能评估)工作形成对基础概念的认知共识,本文又对效能与符合性、绩效、成熟度等概念进行辨析,研究认为,安全管理效能不同于绩效和成熟度,不仅仅要满足符合性要求,还包含广泛、系统、动态等属性。通过内涵界定,厘清上述关键概念之间的关联和区别,疏通行业对其认知的逻辑关系,为下一步设计出更加符合我国民航安全新发展理念的SMS效能审核(或评估)工具打下协调一致的话语基调。

资料图片

——辨析“凌乱、混乱、胡乱、忙乱”