数字媒体艺术在地铁空间的应用研究

张帆 范剑才

中图分类号:J045 文献标识码:A

文章编号:1003-0069(2021)09-0136-04

引言

随着城市化进程的加速,各大城市逐渐意识到地铁建设对于城市经济发展的重大意义,纷纷兴建地铁工程。截至2018年底,中国内地共35个城市已开通城市轨道交通(不含轻轨、有轨电车),运营线路总长度达5761.4千米。然而,目前地铁空间设计仅停留在物理功能上的满足,鲜少把公众心理诉求纳入设计范畴,导致地铁空间设计价值理性与人文关怀的缺失、文化特质与空间形态的趋同、艺术表现形式单一等弊端尽显。信息时代的到来,使得数字媒体艺术逐渐发展起来并渗透到人们生活的方方面面。在此背景下,探讨如何借助数字媒体艺术进行地铁空间环境设计,从而营造舒适物理空间、塑造城市场所精神显得尤为重要。

一、数字媒体艺术介入地铁空间设计的必要性

地铁空间作为现代城市交通枢纽,是各类人群最易接触到的城市公共空间,其内部空间设计是城市形象和精神文化导向的重要衡量判断标识,直接反映了一个城市文化追求和程度水准。在新的时代下,地铁空间已被赋予了新的责任与使命,它不仅是城市重要的交通节点,更是展现城市历史、文化、环境等的“窗口”和“舞台”,传统的空间表现形式已不能满足城市对地铁空间物质功能和精神文化的双重需求。

数字媒体艺术是艺术与科学结合的产物,随科学技术的发展以及人们对艺术化生活的追求而衍生,以信息科学和数字技术为主导,以大众传播理论为依据,以现代艺术为指导,将信息传播技术应用到传统绘画、艺术设计、电影制作、游戏设计等多个领域的综合交叉学科。数字媒体艺术表现方式多样、传播渠道多元,相较于传统艺术而言更贴近大众生活,其多样化、交互性、大众化等特点与当前城市对于地铁空间艺术性、文化性、公共性的设计追求更为贴合。

现阶段,不少城市已开始了将数字媒体艺术运用于地铁空间的尝试。但由于缺乏对数字媒体艺术特点的认识,缺少对二者深层关系的探讨,导致实际运用或流于表面装饰,或过分强调炫技表现。找寻数字媒体艺术在地铁空间中的应用方法已迫在眉睫。

二、数字媒体艺术与地铁空间的关系

(一)地铁空间的特性

地铁空间主要由地面出入口、站厅空间、站台空间以及连接空间几个部分组成,具有空间封闭、缺少自然环境、方位感差等地下空间的特点。同时,作为城市公共空间的重要组成部分,地铁空间是进行公众交往、宣扬城市文化的社会性场所,因而具备共享性、开放性与复合性。这里主要从城市公共空间的视角下对地铁空间特性进行解读。

1.地铁空间的共享性强调的是其身份属性。“共享”即共同享有物体的使用权限。共享是将社会闲散资源进行整合与再分配,是一种对社会资源合理利用的新尝试。地铁是服务于社会大众、便利人们日常出行的交通工具,为停靠地铁而设置的地铁空间是具有共享属性的公共空间,其共享性表现在:在城市市民满足基本的社会行为规范的前提下,其对地铁及地铁空间的使用不受其身份和地位的限制。

2.地铁空间的开放性强调的是其时间属性。随着时代的发展,城市公共空间内容日趋丰富,空间开敞与否已不是界定空间公共性的标准。目前大量的建筑空间成为公共空间的一部分,从而出现了所谓的“私人拥有的公共空间”的概念。也就是说,在“私人拥有”之下,公共空间是有开放时间限制的。目前国内大多数地铁受开放成本的限制,并不是二十四小时服务的,地铁开放时间越长,开放时段同城市公众交通出行、休闲娱乐等活动的规律越匹配,就越有利于人们对其的使用。

3.地铁空间的复合性强调的是其功能属性。凯文·林奇在《城市意象》中将影响城市形象的因素归为道路、边界、区域、节点、标志物五个要素。在谈到节点时,凯文·林奇指出“地铁线路系统虽然看不见,但沿线连成一串的地铁车站也是战略性的连接节点……”地铁站点属于城市地铁系统中的重要节点,是地铁系统与城市空间的转换枢纽,通常除交通功能之外,还肩负着一些商业交流、休闲娱乐、文化展示、形象识别等附属功能,是一个功能复合性的场所。

(二)数字媒体艺术的特点

1.数字媒体艺术具有数字化特点。从对数字媒体的定义来看,数字媒体艺术是以信息科学和数字技术为主导一门学科,是随着计算机技术的进步而不断壮大的一种艺术表现形式,其与传统艺术最大的区别在于他对数字技术的依赖。数字媒体艺术融合了计算机编程技术、信息处理技术和网络通讯技术,通过数字信息媒介生成,通过互联网、移动客户端等多端传播,其在表现方式、呈现形态和传播渠道上均依赖于数字工具与技术语言的发展。

2.数字媒体艺术具有交互性。数字媒体艺术以人机交互、虚实交互、场景交互三种方式,通过视觉变幻系统、触摸媒体、互动装置等形式充分调动人的五感,参与者可以进行观看、触摸、跳动、行走、静止等动作,形成不同的视觉成像。数字媒体艺术是一门研究人与物、人与人之间的关系的学科,是需要在观众的参与与互动下才能完成的,它不是单向的、静态的信息的传递,更多是通过立体化的交流方式去探求人身上的多重可能性,寻求一种“艺术家一艺术作品一观赏者”的多元互动。

3.数字媒体艺术具有大众化特点。借助艺术家博伊斯的一句名言:“Nobody is not an artist”。艺术“虚拟”技术的实现,更多地将审美经验引入生活,人们的生活方式已向“生活审美化”和“艺术大众化”方向发展。相较于传统艺术而言,数字媒体艺术具有更多元化的表现形式和更为广阔的传播渠道,是一个由信息传递源、传播媒介、接受者共同构成的综合体,因而更能为大众所接受与认可。数字媒体艺术多元互动和实时反馈的传播特征赋予空间艺术广泛的参与感,艺术表现形式更加亲切易理解,传播方式广泛易接触,能够调动大众的积极性与参与度,具有大众化的特点。

(三)数字媒体艺术与地铁空间的关系

人類社会已由工业化时代进入信息化时代,人们的思想观念、思维方式等已发生了天翻地覆的变化,相比于物质生活的满足,人们更加注重精神世界的丰富。随着时代的更迭,艺术与空间的关系也发生了转变,数字媒体艺术作为信息化时代的产物,对于城市空间而言有着更深层次的意义。在信息化时代下,数字媒体艺术与地铁空间的关系可从以下四个部分来论述:

1.数字媒体艺术装点地铁空间物理环境。数字媒体艺术属艺术设计门类,具有美的形式,能够丰富地铁空间环境艺术表达形式。亚里士多德说过,“在求知的过程中,除了理性,我们首先求助于感性,而在诸感觉中,尤重视觉”。数字媒体艺术对地铁空间的装饰作用主要来自于其多元变幻的视觉效果。借助传统艺术进行的地铁空间设计依赖于雕塑、绘画、壁画等实在的物来传达视觉信息,效果相对单一和孤立,而数字媒体艺术更多的是依赖数字技术所支撑的光色变幻、动态效果等来丰富空间环境,视觉信息更为生动多元,以此装点地铁空间物理环境。上海地铁了号线后滩站的声光装置《珠光人影共徘徊》正是传统艺术与数字技术相融合的数字媒体艺术作品,如图l,在保持传统艺术内涵的同时,融入了以模糊控制为技术手段的统计设计,使作品的视觉效果告别了点、线、面的运动方式而转向空间矩阵的变化:多彩的透明管子中,球体随着音乐的起伏而上上下下。《珠光人影共徘徊》通过数字技术带来奇特的视觉效果,以此来装点地铁空间物理环境,丰富空间视觉效果。

2.数字媒体艺术更好地营造地铁空间氛围感受。地铁空间的氛围主要依托于数字媒体艺术的光色渲染,同时通过触摸、手势动作、声音等多种互动形式,调动起全方位的视听感受,造成强烈的视觉冲击力和浓厚的空间氛围感。空间整体氛围感受来自于人的视、听、嗅、触等多重感官体验。数字媒体艺术通过多元光色变幻形式营造出强大的空间感染力,将地铁空间各组成部分融合为整体形态,同时,设置交互装置系统调动人的多方位知觉感受,进而营造出触动心灵的空间氛围。上海地铁12号线汉中路站内部空间设计,如图2,以“庄生晓梦迷蝴蝶”为灵感缘起,营造出“地下蝴蝶魔法森林”的空间氛围,空间由2015只彩色蝴蝶构成的四面“蝴蝶墻”和带有光感的圆立柱构成。当乘客进入空间后,其行为的快慢缓急会使数字媒体艺术作品的光、色、形态密度等发生改变,即空间中的蝴蝶会因人的行为或翩翩起舞,或消失不见,或拥簇而行,或四散而开……“地下蝴蝶魔法森林”通过数字媒体艺术的交互性调动人的感受,营造兼具艺术与人文空间氛围。

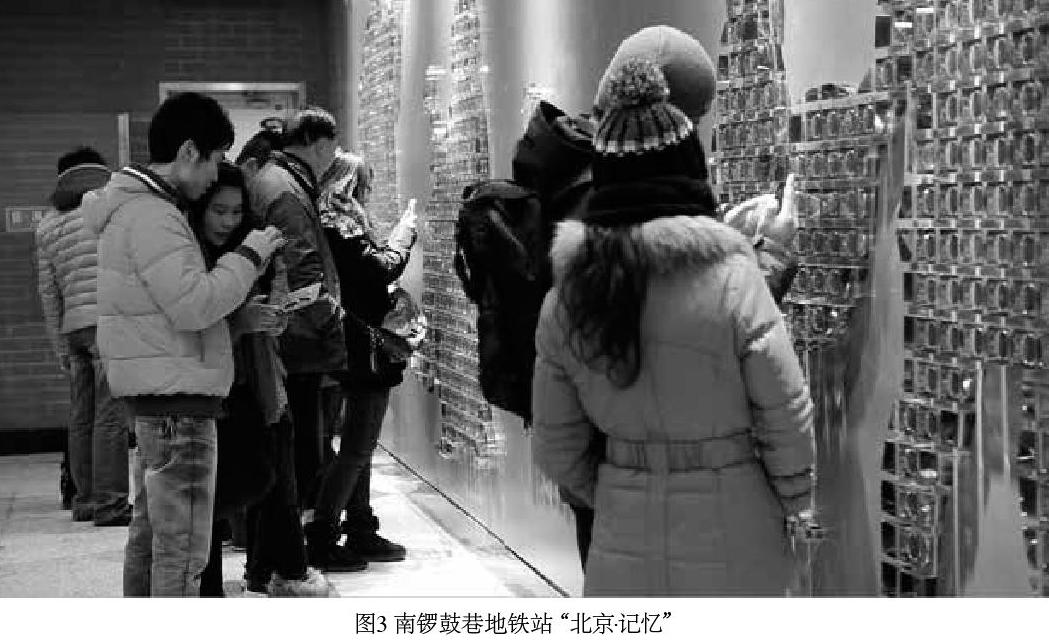

3.数字媒体艺术激活地铁空间文化内涵。数字媒体艺术升华地铁空间作为城市文化传播媒介的身份。芦原义信的《外部空间设计》一书对“空间”的定义是“空间基本上是由一个物体同感受它的人之间产生的相互关系所形成的”。在营造新的城市公共环境的同时,将数字媒体艺术植入城市肌体,通过人与空间的交流互动,激发起人们内心对城市文化的情感,以此开拓城市功能、活化城市结构。北京南锣鼓巷地铁站的《北京·记忆》,如图3,整体艺术形象由4000余个琉璃铸造单元立方体以拼贴的方式呈现出来,用剪影的形式再现老北京特色的人物和场景。每个琉璃块或珍藏着当地人的某个物件、或承载着一段鲜活的故事,市民或游客可通过扫描其附近琉璃块中设置的二维码,了解该对象的简介及其背景的故事,并可通过留言进行互动。《北京·记忆》借助数字媒体艺术综合运用网络等虚拟空间与观众沟通互动,通过媒体的介入和推广引发广泛的社会关注,将关于北京记忆的视频和文字深深植入人们心中,以此激活北京城市文化活力,为其传承和衍生带来了全新的可能。

4.数字媒体艺术塑造地铁空间场所精神。数字媒体艺术所具备的不仅是其作为艺术而存在的审美特性,更在于其赋予整个空间一种艺术化的空间氛围与场所精神。正如新媒体艺术家周啸虎所言,“我在作品中还是想营造一种‘场的关系。我一直认为作品就是一个‘场,当观众进入这个‘场的时候,这是新媒介技术可操作性所特有的虚拟性和观众立场的真实性交感,所有的感受都是从各种关系中滋生,而观众的反映也由滋生而传递出去。数字媒体艺术塑造空间场所精神,它可以通过联想和想象创造出一个拟人化、虚拟化的意象空间,借助现代科技与数字技术拓展物理空间维度,激发空间内在精神、塑造空间场所精神。就如尼达伦站的数字媒体艺术设计,如图4,将灯光、色彩、音乐、建筑结合为一个整体,在自动扶梯周围放置霓虹灯和扬声器设备,营造一种“光之隧道”的空间氛围。当乘客置身于此,自动扶梯周围的感应设备感知到乘客行为,随之该空间内的声、光、色发生改变,时而丰富绚烂、时而宁静悠长,宛如身处时空隧道,从而塑造一种穿越时空之感,表达“时光易逝,珍惜当下”的场所精神。

三、数字媒体艺术在地铁空间的应用策略

(一)多样化下主题风格的整体性表达

借助数字媒体艺术多样化的表现方式,统一主题风格,营造地铁空间整体氛围。数字媒体艺术博众所长,能够将文字、图像、影像、声音、装置、雕塑等多种表现手法相融合,呈现出多元动态的效果。依靠传统艺术设计手法塑造的地铁空间即使经过整体化设计,由于传统艺术的最终呈现形态是静止的,空间各部分仍然处于相对孤立的状态。而数字媒体艺术通过计算机数字平台进行艺术创作,能够打破各学科之间的藩篱,灵活整合地铁空间中的室内装修、导向标识、灯光效果、艺术装置、公共设施、广告设置等,表现出更为完整的空间氛围。青岛地铁M2线路以“蔓延”为主题概念,将数字媒体艺术与室内装修、广告、导视系统等部分相结合,在保证整体线路的统一性下寻求站点特色。如海游路站如图5,以“海洋文化”为主题,将曲线、流动性结构作为此站主要元素在整个空间中铺展开来。站厅空间设置“瀚海畅游”的海洋知识科普互动墙,同时配合数字灯光渲染海洋波浪涌动之感,以此使得海洋文化得以传承和发扬。

在利用数字媒体艺术营建地铁空间时,需遵循整体性原则,以数字媒体艺术的多样化特点构建整体性的地铁空间。首先,要统一空间主题风格,在数字媒体多元表现手法和虚拟呈现效果的介入下,将地铁空间中的艺术作品、设施设备、灯光装置等整合起来,形成更具统一性的空间效果。其次,利用算法式、交互式和沉浸式等不同类型的数字媒体艺术表现形式,迎合空间特点及功能需求,向地铁出入口趣味化、站厅空间数字化、站台空间互动化、连接空间多样化方向进行设计,以保证地铁空间各组成部分数字媒体艺术运用张弛有度。

(二)数字化下地域文化的特色化表现

在数字媒体艺术数字化的表现形式下,挖掘地域文化特点,创建跟随时代潮流的特色化地铁空间。地域性是指地方特有的物质财富与精神财富,是该地区地理位置、自然环境、风土文化等区别于其他地区的特点之所在。地域建筑是地域文化在物质环境和空间形态上的体现。从物质环境角度来看,地铁空间需满足社会的物质功能要求;从空间形态上看,地铁空间需体现人们的意识观念、伦理道德、审美情趣、生活行为方式和社会心理需求。武汉地铁2号线南延线光谷站,如图6,从当地历史文化中提取鼓、漆器、玉器和楚国纹饰等元素进行抽象化利用,并通过灯光、色彩动态变幻等数字技术展现和宣扬楚文化,传统符号得以在数字媒体艺术的帮助之下完成传扬,发挥地铁空间为城市文化宣传和城市形象塑造的身份,进而塑造富有城市文化内涵和地域特色的地铁空间。

在利用数字媒体艺术营建地铁空间时,需遵循特色化原则,以数字媒体艺术的数字化特点构建特色化的地铁空间。善于发掘和利用富有该地域特色的文化符号,坚持自然特色与人文特色相结合,从自然环境、文化传统、地方语言、历史遗存、名胜古迹等方面提取元素,进行融入、转化与演变,借由计算机图形图像技术和信息处理技术,创造符合时代潮流且富有地方特色、易于地域文化傳扬的地铁空间。第一,利用数字技术下的声光色动态变幻,将静态的历史文化、故事等转变为动态的互动艺术装置、数字动画或电影情节。第二,将地域形象数字化,通过触摸媒体或手机APP进行游戏互动,使公众成为艺术的参与者,在互动过程中逐渐了解地域文化,亲身体验地域文化的形成过程,增强参与感与认同感。第三,融入信息传达技术,拓宽地域文化的传播载体与承载媒介,活化地域文化,继而为其传承与发扬找到一定出路。

(三)互动性下人文关怀的人性化体现

在数字媒体艺术互动性的特点下,多方面考虑人的所思所感,塑造人性化的地铁空间。空间是为人服务的,无论是空间功能设置亦或是场所精神塑造,都需要围绕着适应人的生理习惯和心理感受的方向进行。人们常因地铁空间的物理局限如客流量大、空间封闭、空气不流通等衍生出心理上的焦躁与紧张。地铁空间人性化既要保证人生理上的舒适,保证良好的通风和采光以及合理的空间尺度;也要考虑人的心理需求,提供艺术审美及精神享受,带给人认同感和归属感。西安地铁大雁塔站出入口采用琴键台阶的形式,如图了,台阶会随人们的脚步变化发出声响,在进入空间之始,乘客便以艺术家的身份演绎了一首钢琴曲。“音乐台阶”将人的心理需求放在重要位置,利用数字媒体互动装置的趣味性和互动性,帮助人们克服进入地下空间时封闭、压迫的心理障碍。还有设置于台北捷运101/世贸中心站的数字媒体艺术作品“相遇时刻”,如图8,由10×10矩阵的互动脸谱构成,内含采集于台北市民的不同面孔,通过翻牌式时刻表的机械装置,实时形成由不同面容部位组成的合成脸孔。这些新创造的脸孔,保有原有脸庞的特徵,表达当人相遇时,情感的渲染,如同表情的相遇。“相遇时刻”用冰冷的机械装置表达温热的情感涌现,将人的情感寄托于数字装置之中,唤起人们的情感共鸣。

在利用数字媒体艺术营建地铁空间时,需遵循人性化原则,以数字媒体艺术的互动性特点构建人性化的地铁空间。首先,需保证空间良好的方位感以及高效便捷的交通运营系统。借助数字媒体艺术创造高识别性的导视系统和信息传达系统,创造动态化的地铁标识,使乘客更直观、快速地了解地铁站在城市整体环境中所处的位置以及辨别自己在地铁站中所处的位置。其次,创造更具趣味性和参与感的空间氛围。找准地铁出入口空间、换乘空间以及等候空间的功能及特性,区别化运用数字媒体艺术,提升人在空间中的可参与度,从而缓解枯燥乏味的乘车体验感。最后,设置更富人情味的互动体验装置,深入人的内心世界,注重人的情感宣泄,使人在观看、感应、互动中达到心灵上的共鸣与满足。

结语

在信息化时代,数字媒体艺术介入地铁空间环境设计已成必然。地铁空间为数字媒体艺术提供广阔的展示平台,拓展其传播媒介及影响范围;数字媒体艺术是地铁空间文化内涵的放大镜、场所精神的催化剂,能够最大程度地发挥出其价值。在数字媒体艺术多元化、数字化、交互性特点的支持下,营建地铁空间整体效果、发扬地域特色文化和塑造人性化空间场所。