鲧禹治水之法与河堤的起源

李立远

相传夏代的建立者大禹与其父鲧曾经主持洪水治理。鲧之所以失败,是因为采用了“堵”的办法;而禹之所以成功,则是因为采用了“疏”的办法。这种说法为近现代学者所普遍认同。至于鲧治水的具体措施,一般认为是筑堤。或许正因为这个传说,黄河下游很多地方的黄河大堤曾被称作“鲧堤”。依此可将中国古代的河堤起源追溯到夏代立国前夕的鲧时代。

《汉书·沟洫志》引贾让之言曰:“盖堤防之作,近起战国,壅防百川,各自为利。齐与赵、魏,以河为境。赵、魏濒山,齐地卑下,作堤去河二十五里。河水东抵齐堤,则西泛赵、魏,赵、魏亦为堤去河二十五里”。近现代学者也有力主此说者。

黄河下游龙山时代城址的大量发现,近年良渚文化堤坝的发现,以及对商代甲骨文相关材料的梳理,都促使我们重新思考中国古代河堤的起源问题。现将有关的思考连缀成文,以就教于学界同仁。

鲧禹治水之法

关于鲧的治水方法,《尚书·洪范》云:箕子乃言曰:我闻在昔,鲧堙洪水,汩陈其五行。其中的关键字“堙”,《说文》引作“垔”,释作“塞”,意即用泥土堵塞。在攻城中堆筑的土山也叫做堙。《左传·襄公六年》:“晏弱城東阳而遂围莱。甲寅,堙之环城,傅于堞”。《公羊传·宣公十五年》:“(於是使司马)子反乗堙而窥宋城”。至于鲧所堆筑的土山,现代学者一般认为是顺着河流而堆的堤,而非截断河流的坝。这种说法是合乎情理的,相对于堤而言,坝的修建要困难得多,只有在河水非常平稳甚至干涸的情况下,才能用土建造大坝。

据说共工氏也曾大举筑堤。《国语·周语》曰:“昔共工欲壅防百川,堕高堙庳,以害天下”。这里的关键字为“壅”,壅有堵塞、阻挡之意。《左转·成公十二年》:“交贽往来,道路无壅”。《国语·周语上》:“川壅而潰,伤人必多”。更重要的是还有聚积、堆积之意,可以理解为筑堤堆土。很有意思的是,农业生产中在植物根部的培土或施肥也做“壅”。《管子·輕重甲》:“次日大雨且至,趣芸壅培”。元王禎《農書》卷三:“第一次撮苗曰鏃,第二次平壟曰布,第三次培根曰壅,第四次添功曰复”。后世的“防”字往往与“堤”字连用为“堤防”,更可证此处“壅”字之义。堕高堙庳就是把高地铲平,然后把铲下来的石块和泥土,修成大堤以抵御洪水。

大禹治水之法主要是疏通河道。《尚书序》:“禹别九州,随山浚川,任土作貢”。其中的“浚”字就是疏通、深挖之意。《春秋·莊公九年》:“冬浚洙。”《公羊傳·莊公九年》:“洙者何?水也。浚之者何?深之也”。《国语·郑语下》:“(禹)高高下下,疏川导滞……合通四海”。《淮南子·要略》中写道:“(禹)剔河而道九岐,凿江而通九路,辟五湖而定东海”。

不过大禹在疏通河道的同时,也曾修筑河堤。《庄子·天下》:“昔者,禹之湮洪水,决江河”。《墨子·兼爱》“北为防原泒”“东方漏之陆、防孟诸之泽”。大禹对原、泒之水与孟诸之泽是采用防堵的方法的。

总观之,在夏代立国前夕共工、鲧和禹的治水活动中,共工与鲧仅仅修筑河堤,后来大禹则兼用疏通河道与修筑河堤两种方法,这两种方法均为后世所继承,成为黄河下游平原地区治理河流的两种主要方法。在开凿新河时,往往把从河道里挖出来的土堆成河堤,下挖河道与上堆河堤相辅相成,二位一体。

不过早在战国时期,屈原就对鲧禹治水提出了疑问。《天问》:“洪泉极深,何以填之?地方九则,何以坟之?河海应龙,何尽何历?鲧何所营?禹何所成?”。近年,吴文祥与葛全胜认为:“当时人们的知识水平和物质条件(主要仍以木石为工具),无论是鲧的‘堙障还是禹的‘疏导方法都不可能治理好洪水”,大禹之所以能够治水成功可能主要得益于气候好转而并非人力之所为。洪水的自然消退,的确为人们治理洪水提供了有利条件。我们可以把鲧禹治水视为古人对大江大河的第一次大规模治理,虽然不会真像传说中的凿龙门那样的劈山,但对原来自然流淌的河流进行一定的疏理,对一些特别阻塞的地方稍加疏通,在一些漫流之地进行小规模的堆筑河堤,是极有可能的。

城墙与堤防的关系

非常有趣的是,鲧还是传说中最早筑城之人。《礼记·祭法》疏引《世本》曰:“鲧作城郭”。《吕氏春秋·君守》:“奚仲作车,仓颉作书,后稷作稼,皋陶作刑,昆吾作陶,夏鲧作城,此六人者,所作当矣”。《淮南子·原道》:“夏鲧作三仞之城”。《吴越春秋》:“鲧筑城以卫君,造郭以守民,此城郭之始也”。

城与堤的形状与功能非常接近。二者都是用土堆筑而成的,只是城墙大都是用土夯打而成的,而修建河堤时虽然也使用夯打技术,但一般情况下夯筑的没有城墙那么认真。城墙虽然主要用来防御敌对的政治势力,但也可以用来防水,大水来临之际,只要把城门堵死即可变成一道河堤。城墙与河堤之间存在着非常密切的联系。钱穆先生早就指出:“耕稼民族的筑城有两种用意:一是防游牧人的掠夺,而另一是防水灾的飘没”。徐旭生先生也说:“城同堤防本来是同一的东西,从防御寇盗说就叫作城;从防御水患说就叫作堤防。共工氏所发明,鲧所沿用的堤防(也就是鲧所作的城或城郭)大约就像今日北方乡间所筑的土寨子或叫做护庄堤”。彭邦本先生更强调“城垣的最初功能:是挡水,而非挡兵”。

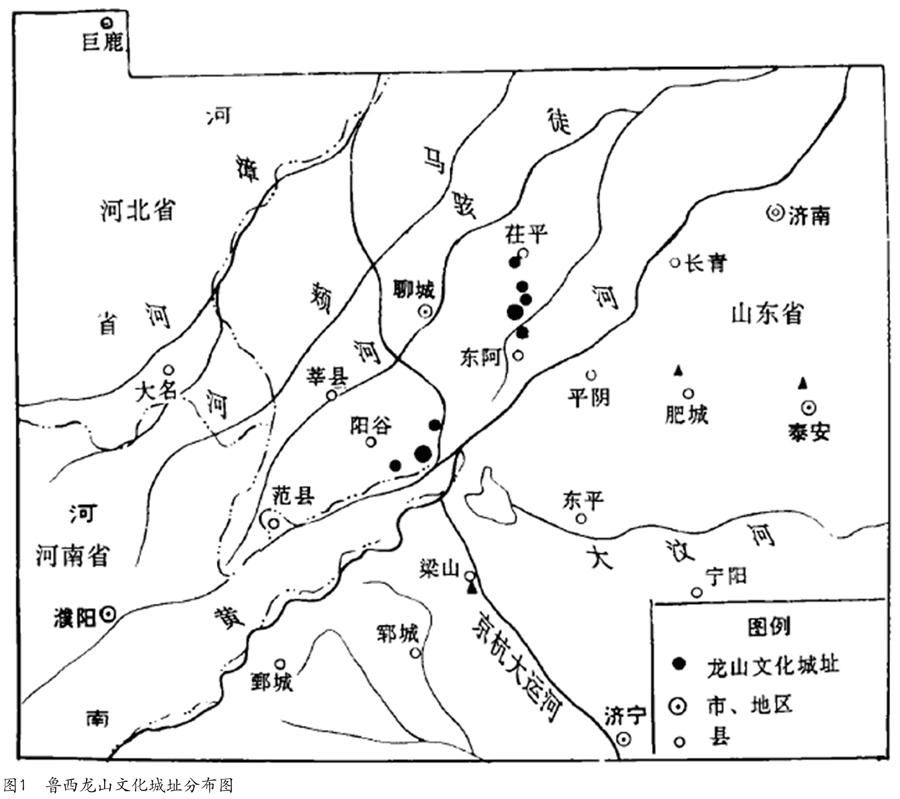

黄河中下游和淮河流域自仰韶时代晚期开始出现夯筑土城,进入龙山时代之后更是涌现出大量的夯筑土城。仅河南一省至少已经发现郑州西山、登封王城岗、新密新寨、新密古城寨、新郑人和寨、平顶山蒲城店、郾城郝家台、淮阳平粮台、淮阳时庄、温县徐堡、博爱西金城、辉县孟庄、安阳后冈、安阳柴库、濮阳戚城、濮阳高城等至少16处城址。在黄河下游的山东省西部,发现有一群两组龙山时代城址。南组包括阳谷县的景阳岗、皇姑家和王家庄三城,北组包括茌平县的教场铺、大尉、乐平铺、尚庄和东阿县的王集五城(图1)。这八座龙山城略呈西南—东北走向,正与东南侧的现今的黄河和西北侧的徒骇河的流向一致,八城的走向充分显示了其与黄河下游各支津的密切关系,而其城墙很可能多少都有防水的功能。

鲁西的一群两组十二座龙山城址,使我们联想到夏家店下层文化的一群三组四十三座石城。这两群城址均呈条带状分布,而且聚合为若干组。关于夏家店文化石城的性质,有的学者认为它们组成了一個整体防御体系,甚至有的学者称之为“原始长城”或“长城的原型”。例此,我们可以将鲁西的龙山文化城址带视为“原始的河堤”。

更为有趣的是,南组三城中规模最大的景阳岗城址的方向竟然与整个城址群的方向一致,也是东北—西南走向。该城平面略呈圆角长方形,长约1150米、宽300~400米,城墙宽20~25米,包括城墙在内,总面积约38万平方米(图2)。景阳岗龙山城址的方向更加显示了这群城址与黄河的关系,以及其防水的功能。

根据城墙的形态可以大致判断其主要功能是防人还是防水。如果主要是防人,就要防止敌人从外侧攀爬而止,因此一般而言会把外侧修建得比较陡直,而内侧的斜坡则一般比较缓。如果其主要功能是防水,就不会刻意把外侧修建得比较陡直。

河南焦作西金城遗址虽然发现有一圈城墙,但其结构显示它很可能主要是用来防水而不是防人的。从横截南墙的TG03西壁来看,现存城墙仅比城外地面稍高,叠压城墙和城外地面的地层颜色偏黑,质地粘重,含有较多螺类,虫孔发育等特征,推测它可能是流速较慢的静水堆积,其中所含少量小砾石和磨圆的陶片,可能来自流水的搬运,反映泛滥平原的沉积环境。沿探沟向北,该层流水沉积越过宽约20米的南城墙进入遗址之内。这表明,当时西金城曾遭受过洪水的侵袭,洪水越过城墙进入龙山古城,并在洪水后退之后,在城的东侧,包括部分城区在内,形成一片积水洼地(图3)。

龙山时代之后有些城墙也可能具有防水作用。刘亦方认为:“郑州商城的形态大体为内外两重城垣。城址的东北及东部区域存在有湖沼,内城城垣东北部的拐折应是与周邻的湖沼分布有关,而郑州商城外郭城及城壕的修建主要是为了抵挡洪水并起到分流的作用,在外郭南城墙上还发现有引水人城的通道,并有相应的沟渠与之相连”。

部分城市的城墙除防人外,具有明确为防水所筑的护城堤的性质。商丘古城以外城墙为基础,构建有完备的防水体系。防洪措施包括精心的选址、营建城内的龟背地形以利用重力排水,以及城墙、城湖、圆形护城堤组成的三位一体的防洪排涝体系等(图4)。明代的开封城至少有两圈主要用来防洪的墙或堤。位于内圈的是北宋时期修建的外城。《如梦录》载:“外城曰土城……仅余基址,有门不修,以土填塞,备防河患”。为了防洪,明代在北宋外城之外又修筑一圈专门的护城大堤(图5)。

良渚文化的堤坝

早于鲧禹时代约千年的良渚文化已经修建比较系统的水利设施,通过修筑坝堤来改变水流的方向,利用蓄水以避免山洪冲毁城池田园,并供应城乡居民的生产生活用水,甚至灌溉稻田。

良渚文化的水利系统可以归纳为三座连坝。原来考古家所说的谷口高坝是由东西两组连坝组成的,可以分别称之为西谷上坝和东谷上坝。西谷上坝由蜜蜂垄、石坞、秋坞三个短坝和自然山丘组成。东谷上坝由周家畈、老虎岭和岗公岭三个短坝和自然山丘组成。值得注意的是这两组连坝并未把水流完全截断。东谷上坝挡住的水似由东侧的一条山谷流向下低处。东谷上坝的坝体在老虎岭和周家畈坝体是存在的,而老虎山和岗公岭之山岙间海拔高程多为11~13米,宽度约为200米,流经其间的彭公溪的古河道清晰可见,有可能就是泄流之处,另外东侧的山谷也有可能是泄流之处。两座谷口上坝挡住的水合流之后又被平原下坝挡住。平原下坝断续分布在长10余公里的范围内,形成一个略呈三角形的闭合空间,西部宽阔而东部略显狭窄,在整个水利系统中处于主体和核心地位。平原下坝位于大遮山以南,西部是梧桐弄、官山、鲤鱼山、狮子山四条短坝和自然孤丘连接而成的连坝,坝顶海拔在10米左右,坝长在35~360米间不等,总长约5公里,其中人工坝体的长度不超过1/5。其内是一片低洼之地,海拔高程多在2.5~3.5米之间,面积约3平方公里。

塘山长堤北靠大遮山,距离山脚约100~200米,全长约5公里,基本呈东西走向,地处山麓与平原交接地带,从西到东可分成三段:西段为矩形单层坝结构,中段为南北双堤结构,北堤和南堤间距约20~30米,并保持同步转折,形成渠道结构;北堤顶部海拔高程在15~20米,南堤略低,堤顶海拔高程约12~15米。“渠道”底部海拔高程约7~8米,东段为单坝结构,基本呈直线状分布,连接到罗村、葛家村、姚家墩一组密集分布的土墩(部分为山丘)。塘山长堤宽度在20~50米,呈北坡缓、南坡较陡状,南侧有筑坝取土时留下的断断续续的护塘河。塘山长堤之内地面的海拔明显高于西面的连坝,联想到中段西端的南北向人工坝体,可以推断东、中两段具有单独蓄水的功能,其所蓄之水主要流向西面的连坝区域。整个系统的蓄水量达到6000万余立方米,超过四个西湖(图6)。

筑坝时通常在坝体内填筑淤泥和草裹淤泥,坝体外侧用黄色黏土作为坝壳。这一结构类似于现代的黏土心墙坝,心墙起防渗作用,而坝壳则起到保护和支持坝体稳定的作用。取样试验表明,这种坝体的渗透系数大约为10-5-10-7cm/s,这是一个惊人的数字,因为它达到了现代工程中防渗材料的要求。在修筑水坝的过程中,良渚先民大量使用一种被称为草裹泥的工艺。先民们在沼泽地上取土,然后用茅荻包裹土块,再用竹篾进行绑扎固定,最终以纵横交错的方式进行堆筑。实验表明,通过草裹可以提高泥土的强度达6倍,而纵横交错堆砌的承载力是顺缝摆放的2倍,这种工艺相当于现代抗洪抢险时的沙包或土工袋,可见良渚人对于水利工程施工已经有了相当深刻的了解。

良渚文化的水利系统为我们推定鲧禹时期的筑堤活动提供了强有力的旁证。相对于顺着河流而建的长堤而言,横截河流的大坝对于防渗漏等筑造技术的要求更高。尽管良渚文化的三座连坝主要是收集上游山溪之水,而非横断大江大河,但其技术用于建设顺河而建的长堤是绰绰有余的。堤坝之建主要是堆土,远比下挖容易。良渚的坝堤使用捆扎的草包泥是一个看似平常却十分重要的发明,以此可以很快地堆筑大坝。对于已经学会夯筑技术的中原居民而言,将夯筑技术转用于堤坝的建造更是很容易的。当然,鲧禹之时修建的河堤很可能只是小规模的,用断断续续的土墙将低洼之处加高,以规范河流,使之按照人的意愿流动,而非亳无限制地四处漫流。

商代的河堤

晚商时期的甲骨文也有关于商代河堤的蛛丝马迹。《甲骨文合集》第14535条:“甲□[卜],□,贞其圣河……王□勿……隹王……八月”。其中的“圣”字左侧稍残,但大体仍能看出应为中间为下面为“土”,其上为“用”,最上面的右侧是“手”(图7)。

甲骨文中有一个从单“土”、两“手”之字,其基本字形是中央之“土”和两侧之手,只是双手或在“土”上或在“土”下,因此最正确的隶定应是“臼”(即双手)加“土”。为了录入方便,故此采用有人提出过的上为“又”(即单手)下为“土”的“圣”字。该字在甲骨文中有诸多异体,有的简化为单“手”和“土”,并加表示碎土的点;有的在双“手”和“土”之间加“用”,有的在“手”“土”的左侧加一曲尺形线条,并增加碎土(图8)。

该字在甲骨文中比较常见,大都与“田”字组成“圣田”,显然是一种针对农田的活动。

至于其具体的隶定和释读,在古文字学界分歧较大,但是其中的有些说法颇多胜义。饶宗颐先生根据从臼从用从土的字形,“疑读为壅”,认为壅田就是壅禾。裘锡圭先生采用壅的读法,并根据壅字的其他用法,例如为植物和树的根部培土、聚土、塞、障、填等意,推斷“壅田”就是“去高填洼、平整土地和修筑田垄”,并推想有的字形中的曲尺形偏旁“可能就像填土于低洼之处或修筑堤防、田垄之形”。他还将“土”“手”之间的“用”释读为双手所持之器,并认为兼为音符。陆忠发先生根据《说文》“汝颍之间谓致力于地曰圣”,认为“圣田就是垒砌田埂以蓄水种植禾黍”。张政烺先生将圣字读为“裒”,但他对这种农业活动的分析基本可信,认为这种农业活动“就是造新田。整地的工作很不简单,首先是刨地,扒高垫低,使之平坦,然后再打垄。”

以双手作用于土的基本字形为基点,结合比较复杂的写法中的双手所持之器,表示碎土之点,以及用土制作的曲尺形事物,完全可以推定“圣田”主要就是修筑田间的地垄。之所以用打垄来指代开垦新田,主要是因为打垄对于开垦新田而言是最为重要的。就后世的经验来看,地垄最主要的作用是不同归属的田地之间的疆界,当然也可以在灌溉时防水漫流,或者用作田间小路,其中有时还会种植或培植一些小树。

开垦新田过程中的“打垄”工作与修筑“河堤”非常接近,灌溉或涝灾之时地垄的作用更与河堤十分相似,因此甲骨文中的“圣河”应该就是修筑河堤。异体字形中的“用”应该是筐、篮、簸箕之类盛土工具的象形,在独轮小车尚未出现的商代,修筑河堤时所用之土主要是从取土之处肩挑背抗而来。有点字形中附加的“点”划更形象地表示出堆土之时洒落的碎土。不过,鉴于卜辞中“圣河”出现的很少,当时的筑堤活动应该不是十分颇繁。

虽然西汉末年的贾让明确提到黄河大堤始筑于战国时期,但从已知的考古与文献材料来看,此说与历史实际有很大的出入。战国之前的黄河绝非亳无控制的自然漫流。古史传说中鲧禹治水时曾经修筑河堤。仰韶晚期至龙山时代黄河、长江流域涌现的城址有些原本就是主要为了防御洪水的冲击,而原本主要防御敌人的城墙也完全可以用来抵御洪水。防御洪水的城墙实际上就是堤,直到明清时期的黄淮海平原地带,仍有不少主要用于防御洪水的护城堤、护庄堤。鉴此,尽管目前尚未确认一处龙山时期的河堤,也完全可以肯定当时极可能已有规模较小的筑堤活动。早于鲧禹时代千年的良渚文化庞大的水利系统,尤其是其中的“塘山大堤”充分旁证了鲧禹之时完全已有能力修筑河堤。

甲骨文中的圣河为我们留下商代修筑黄河大堤的线索。进入战国之后,随着国家疆域的扩大、国家权力的强化,河堤的修筑活动大大增加。齐、赵、魏三国地处黄河下游,因此其修筑黄河大堤的活动最为活跃。《管子·度地》对河堤的修筑进行了系统的讨论:“令甲士作堤大水之旁,大其下,小其上,随水而行。地有不生草者,必为之囊。大者为之堤,小者为之防,夹水四道,禾稼不伤。岁埤增之,树以荆棘,以固其地,杂之以柏杨,以备决水”。其中涉及到不少河堤修筑的技术细节。秦始皇统一天下之后,更对黄河堤防进行了统一的整修。