许晓轩用生命守志,姜绮华用一生守情

厉华 郑劲松 郑小林

许晓轩(1916—1949),中共党员,江苏江都人。抗战初期,到重庆做工运工作,任中共川东特委青委委员,兼《青年生活》杂志发行人,后任重庆新市区区委委员。1940年4月被捕,曾被关押在贵州息烽和重庆白公馆看守所。他坐牢9年,没有一点消极悲观的情绪,对新中国充满向往。1949年11月27日牺牲,时年33岁。

许晓轩烈士档案材料中,曾经在息烽监狱被关押的姜士豪如此回忆:

在重庆防空洞关押短时期,(许晓轩)为人中恳,平易近人,善于群众(工作),他的为人不仅党内外群众佩服,就连狱中的敌人也很敬仰他。敌人曾多次邀他出狱工作,都遭许晓轩委婉拒绝。他在监狱番号是302,我本人番号是566,他从不叫我番号,我平时一贯都叫他许眼镜,大伙也是这么称呼他,表面上什么都亲近,而骨子里阶级路线是很清楚的……由于我与他们同关在一间房,彼此交谈的机会是相当多,但他有个原则:决不背后议论别人……

韩子栋回忆狱中的许晓轩:

许晓轩同志被捕后,因为他和国民党元老吴稚晖是同乡关系,吴曾为他说情。特务头目以吴的情面,只要许办个手续——即是在“悔过书”上签个字,即行释放。许晓轩同志严辞拒绝,因而被关在地牢里。面对特务的诱降,许晓轩非常明确地表示:“没有什么可说的,要枪毙请随便!”每逢危难的时候,许晓轩同志就讲:“越是关键时刻,我们越要叫敌人知道,共产党人是不可动摇的。”

(1941年在息烽监狱)……在雕刻部劳动时,周养浩(国民党特务、息烽集中营主任)要在牢房院中的两棵核桃树上,一棵刻“忠于党国”,另一棵刻“先忧后乐”。许晓轩同志刻完“先忧后乐”4个字后,故意把梯子蹬坏摔了下来,割破了手,所以他只刻了“先忧后乐”。

在重庆白公馆看守所被押期间,许晓轩被罚在所外做工时,曾带回一株石榴树苗,种在白公馆看守所的放风坝上。

“要让它长活”,在许晓轩与难友们的精心呵护下,这棵石榴成活了,成为现在白公馆看守所一棵有生命的植物物证。石榴树年年开花结果,象征烈士的精神永生。

在白公馆看守所,被关押的原东北军爱国将领黄显声将军,每天可以看到特务提供给他的《中央日报》,原地下党负责印刷《挺进报》的特支书记陈然就利用这份报上刊登的消息,经过分析判断,再次編辑消息写在小纸条上,秘密地在牢房之间传看。

不幸的是,有一天一个叫宣灏的青年囚犯在阅读时被特务发现,特务要他交代从哪里来的。宣灏坚决不说而遭到毒打。

这时,许晓轩站出来说:“是我写的!”

特务追问:“你从哪里知道这些的?”

许晓轩说:“我有一天放风时,见到你们办公室的门是开着的,就进去翻看了桌上的报纸,那上面写的东西是你们给我提供的。”

这就是小说《红岩》狱中《挺进报》故事的真实基础。为此,许晓轩被戴上镣铐关进地牢。特务说:他是一位很难对付的中共党员。

1941年3月,许晓轩在狱中给胞兄许瘦峰的信中提及妻子姜绮华:

我和华相处几年,始终未能好好体谅她过,没有帮助她,慰藉她,而总是冰冷而又有不决绝的样子,虽则基本的成因不在我(当然更不能责她)。但以我们之间的处境,学力(历)等等来说,我也应该负起没有积极主动地设法改善我们的生活的责任来,从而我也应对她致衷心的欠(歉)意。

现在我有三点意见要对她说——这是几年来的私心,总没有机会吐露出来,现在所以写了一封信又写一封,也是恐怕信有遗失,不易送到她手的原故。我的意见是这样的:我无归期,请她早作打算,不必呆等。说起来似乎很不适合,其实是很合理的,尽这样等下去,到何时是了呢?固然办起来是不容易的,所以我又想到。希望她能找点无论什么事做做,以求走出家庭,并谋自立(孩子请嫂嫂或诚姊代照顾一下)。如果她愿意而又能够设法到我的老友们那里去找事做去,那就更好了。新儿(指女儿许德馨)长大,务必送到我的老友们处去教育。这三点希望全家人帮助她,说服和开导她,我衷心感激你们!

这书信的字里行间,表达了一名铁骨铮铮的革命者对妻子的歉疚和挚爱。

许晓轩和妻子姜绮华的婚姻是典型的旧式婚姻——父母之命、媒妁之言。但婚后他们的感情却很好。在姜绮华眼里,许晓轩是一位才子,在家乡读私塾时,老先生出上联“柴门闻犬吠”,他马上就对出下联“茅店听鸡鸣”。婚后,姜绮华对许晓轩敬重有加。两人情深意笃,相敬如宾。不久,他们可爱的儿子降临到这个家庭。不幸的是,儿子由于感染痢疾而夭折。后来,他们又有了女儿许德馨。许晓轩被捕时,许德馨才8个月。

1947年春天,许晓轩在白公馆给妻子带出的信中说:

七年多了,从那年清明节,我们抱着馨女在屋后小山坡坐着……从那时到现在,七年怕都过了一两个月吧……七年是很长的一段时间,你受苦也很多了。七年,我当然也很不容易度过,可是我的苦只有外形的,我自己清楚苦的来源,因此,我不会失望和悲观,几年来,我常常回想过去的旧事,也想到将来,我想到馨儿长大了,她长得很结实,比你我都强,她读我读过的书,做我做过的事,我更想到你在什么地方做一点小事,过着很好的生活……如果有机会,我决定要回来的,虽然我这一辈子大概免不了在外面奔波,但回一趟家是一定无疑的,如果你愿意,又不怕劳苦,而且机会又许可的话,那,我们一(个)月到外边走走也不错啊。

许晓轩信中回忆的,似乎是他们结婚5年中难得的一次全家散步,也是记忆最深而终生不忘的相处瞬间,更是姜绮华了解自己丈夫经常不回家、在外边做该做的事情的唯一机会。她说:“记得1940年清明节,这天也是晓轩同志最后在家的几天,晓轩平时很少有空回家,那天,他抱着我们刚出生8个月的女儿,两个人到家后面的小山坡上去散步。他一面逗着孩子玩,一面和我聊天。在路上看到叫花子,他就问我:‘世界上为什么有叫花子?我当时不懂得为什么有叫花子的道理,就说:‘因为人家家里穷。他又进一步问我:‘为什么世界上会有穷人呢?……他就是这样,跟我分析劳动人民贫困的原因,讲劳动人民必须起来革命的道理,他还谈到将来的社会制度,谈到怎样教育我们的下一代长大成人做一个革命的继承者。”

女儿许德馨开始说话后,不断地问起父亲,姜绮华讲道:“起初孩子小不懂事,后来孩子渐渐大了,看到堂哥堂姐和表姐都有爸爸,就问我她的爸爸呢,我起初总是瞒着对她说,你爸爸在远处做事,不能经常回来,但是他一定会回来的。孩子一次次地问,让我的心一次一次像被刀绞一样,后来终于不得不含着眼泪告诉了孩子爸爸被抓了。就这样,我们母女两人含着眼泪苦熬了5年岁月,直到1945年日本侵略者无条件投降了,在国内外反对内战的强大政治压力下,蒋介石不得不装出和平姿态,请毛主席来重庆举行和平谈判,并且被迫簽订‘双十协定。当时,我和女儿都高兴极了,心里想这下可好了,晓轩同志很可能会回来了,母亲和我还忙着把他的衣服拿出来洗得干干净净,叠得整整齐齐的,把晓轩平时用的日用品也拿出来了,放在原来的地方,等着有一天他突然走进来,一家人高高兴兴地吃一顿团圆饭……”

“红岩魂”展览在上海举行时,许德馨谈起父亲时说:父亲就只是在照片上见到,他永远那样的帅气年轻!虽然没一点印象,但家里摆放的这张照片却一直陪伴着我和母亲。新中国成立,作为烈士子女是无可选择的。每个时代都是需要有人去付出,不是我,也许是其他的人,都要去承担他们付出的代价。最大的欣慰就是今天中国社会的发展变化,实现了他们的愿望。党和国家也没有忘记他们,我们也得到了很好的照顾。我们每年团圆饭都会为父亲摆上一副碗筷,让他的在天之灵能够看见今天我们一家人的生活幸福……

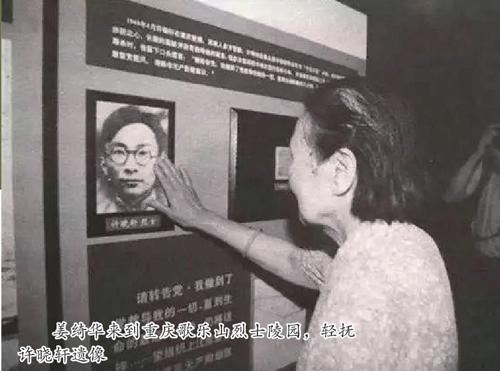

1999年7月,在新中国成立50周年之际,81岁高龄的姜绮华随上海市静安区“许晓轩烈士事迹寻访团”来到重庆。在白公馆,她把从上海家中带去的泥土撒在许晓轩烈士当年亲手种植的石榴树下,她又用专门带来的一个小包,将这棵石榴树下的泥土装了一些。她说:用这个土放在家里的花盆里面,长出的植物就有了他的生命。他可以天天与我一起看新中国,看自己的家乡了……

许晓轩1935年19岁与姜绮华结婚,1940年24岁被捕,1949年33岁被害。妻子姜绮华终生未再嫁,直到2016年,99岁,满怀着忠贞不渝的爱情安然去世。

姜绮华生前在床头一直摆放着许晓轩烈士的照片,每天早上都要去擦净镜面,使照片纤尘不染。不管时光如何流逝,社会观念如何发展变化,她对丈夫的情感没有变,心中的那个位子只有许晓轩。

许晓轩用生命为国家民族守志,姜绮华用一生的孤独和艰辛为烈士守情。她的守候,并非为了求得所有人的认同,却必然会得到所有人的敬佩!

(摘自重庆出版社《红岩家书》 编著:厉华 郑劲松 郑小林)